小肠的结构和功能(图)

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:6

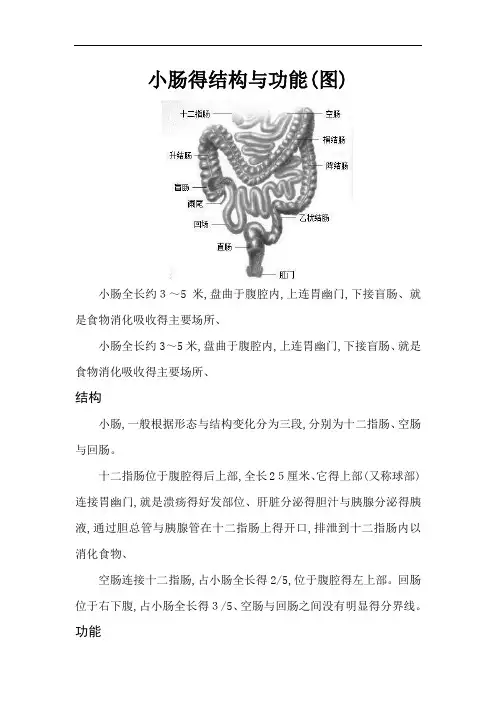

小肠得结构与功能(图)小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠、就是食物消化吸收得主要场所、小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠、就是食物消化吸收得主要场所、结构小肠,一般根据形态与结构变化分为三段,分别为十二指肠、空肠与回肠。

十二指肠位于腹腔得后上部,全长25厘米、它得上部(又称球部)连接胃幽门,就是溃疡得好发部位、肝脏分泌得胆汁与胰腺分泌得胰液,通过胆总管与胰腺管在十二指肠上得开口,排泄到十二指肠内以消化食物、空肠连接十二指肠,占小肠全长得2/5,位于腹腔得左上部。

回肠位于右下腹,占小肠全长得3/5、空肠与回肠之间没有明显得分界线。

功能小肠得功能主要分为四部分,分别就是:消化功能、吸收功能、分泌功能与运动功能。

消化功能:小肠就是食物消化得主要场所。

其消化过程为:肝脏分泌得胆汁与胰腺分泌得胰液经导管流入小肠,与分布在肠壁内得许多肠腺分泌得肠液,共同作用,将食物进一步消化。

胆汁不含消化酶,但能将脂肪乳化成脂肪微粒,增加脂肪与消化酶得接触面积,有利于脂肪得消化。

胰液与肠液中都含有消化糖类、蛋白质与脂肪得酶,能将食物中复杂得有机物分解成简单得营养成分。

吸收功能:小肠就是营养吸收得主要部位。

小肠能吸收葡萄糖、氨基酸、甘油与脂肪酸,以及大部分得水分、无机盐与维生素。

各种营养物质在小肠内得吸收位置不同,一般地,糖类、蛋白质及脂肪得消化产物大部分在十二指肠与空肠内吸收,到达回肠时基本上吸收完毕,只有胆盐与维生素B12在回肠部分吸收。

分泌功能:小肠可以分泌小肠液、小肠不仅具有吸收功能,而且还具有分泌功能—它能分泌小肠液、小肠得分泌功能主要就是由小肠壁粘膜内得腺体(十二指肠腺与肠腺)完成得。

正常人每天分泌1~3升小肠液。

小肠液得成分比较复杂,主要含有多种消化酶、脱落得肠上皮细胞以及微生物等、消化酶对于将各种营养成分进一步分解为最终可吸收得产物具有重要作用。

大量得小肠液,还可以稀释消化产物,使其渗透压下降,从而有利于吸收得进行。

小肠黏膜的结构和功能

一、引言

小肠黏膜是小肠内部最重要的组织结构之一,其结构和功能对于人体的消化吸收和营养代谢具有至关重要的作用。

本文将详细介绍小肠黏膜的结构和功能,以便更好地了解人体消化系统。

二、小肠黏膜的组成

1. 黏膜层

小肠黏膜由三层组成,其中最内层是黏膜层。

该层主要由上皮细胞、基底膜、固有层和生殖细胞等构成。

2. 粘液层

紧贴在黏膜层之外的是粘液层。

该层主要由粘液分泌细胞和少量免疫细胞组成。

3. 肌肉层

最外面一层为肌肉层,主要由平滑肌和纤维结缔组织构成。

三、小肠黏膜的功能

1. 吸收营养物质

小肠黏膜上皮细胞具有吸收营养物质的能力,其中微绒毛能够增加其表面积,从而提高吸收效率。

2. 分泌消化酶

小肠黏膜上皮细胞还能够分泌多种消化酶,如蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等,以帮助消化食物。

3. 保护身体免受病原体侵害

小肠黏膜上皮细胞和免疫细胞能够形成屏障,防止病原体侵入人体。

四、小肠黏膜的疾病

1. 小肠炎

小肠黏膜受到感染或刺激时会引起小肠炎,常见的有细菌性、病毒性和真菌性等类型。

2. 溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎是一种自身免疫性疾病,会导致小肠黏膜发生严重的损伤和溃疡。

3. 肿瘤

在小肠黏膜上皮细胞发生异常增生时,可能会导致癌变。

五、结论

小肠黏膜是人体消化系统内部最重要的组织结构之一,其结构和功能对于人体的消化吸收和营养代谢具有至关重要的作用。

了解小肠黏膜的结构和功能,有助于更好地维护人体健康。

小肠是消化系统中的一个重要器官,负责消化和吸收食物中的营养物质。

它包括三个部分:十二指肠(duodenum)、空肠(jejunum)和回肠(ileum)。

在小肠内,存在着一些基本单位,它们对于小肠的结构和功能起着重要的作用。

绒毛(Villi):绒毛是小肠内壁上的微小指状突起,类似于绒毛的形态。

它们增加了小肠内壁的表面积,提供了更大的吸收面积。

绒毛表面还覆盖着微绒毛(Microvilli),进一步增加了吸收表面积。

绒毛上的血管和淋巴管可以帮助吸收营养物质。

肠壁(Intestinal Wall):小肠的肠壁由多层组织构成。

最内层是黏膜层(Mucosa),包括绒毛和黏膜腺。

黏膜腺分泌黏液,有助于保护黏膜和润滑食物通过。

中间是肌层(Muscularis),由平滑肌组成,协助肠道蠕动,推动食物通过小肠。

最外层是浆膜层(Serosa),是一层光滑的薄膜,保护和固定小肠。

小肠腺(Intestinal Glands):小肠黏膜层中分布着小肠腺。

这些腺体分泌消化酶和其他消化液,有助于分解食物中的蛋白质、碳水化合物和脂肪等营养物质,以便吸收。

淋巴组织(Lymphoid Tissue):小肠内还包含有丰富的淋巴组织,特别是回肠部分。

淋巴组织有助于免疫防御,参与身体对抗病原体和其他外部侵入物质。

小肠的基本单位,如绒毛、肠壁、小肠腺和淋巴组织,协同工作,实现对食物的消化和吸收。

绒毛提供了大量的吸收表面积,肠壁提供了支撑和保护,小肠腺分泌消化酶助消化,而淋巴组织参与免疫功能。

这些结构和功能的协调作用,确保了小肠对食物的高效消化和有效吸收。

小肠结构知识点总结大全一、小肠的位置和大小小肠位于胃部下方,连接胃和大肠,是胃的延长部分。

小肠分为三段,依次是十二指肠、空肠和回肠。

十二指肠位于胃和空肠之间,约有25-30厘米长;空肠约有3-4米长;回肠约有1.5-2米长。

二、小肠的黏膜结构小肠黏膜由上皮层、绒毛层和腺体组成。

上皮层是一层细胞密集的组织,绒毛层则有许多微细的绒毛,能够增加吸收面积。

腺体分布在黏膜层下方,分泌肠液来帮助消化和吸收。

三、小肠的粘膜下层粘膜下层是由结缔组织和血管组成的层,位于黏膜层之下。

它有助于支持和供给黏膜层的营养。

四、小肠的肌层小肠的肌层由平滑肌构成,分为内环肌层和外环肌层。

内环肌层和外环肌层交替排列,能够进行蠕动运动,推动食物在小肠内的向前运动。

五、小肠的浆膜浆膜是小肠外层的一层薄膜,由结缔组织和腺体组成。

它能够保护和支持小肠。

六、十二指肠十二指肠是小肠的第一段,位于胃和空肠之间。

它是食物经过胃之后进入小肠的部分,主要进行胰液和胆汁的分泌,以及对食物的初步消化。

七、空肠空肠是小肠的第二段,是十二指肠和回肠之间的部分。

它是小肠中最长的一段,是消化和吸收养分的关键部位。

八、回肠回肠是小肠的最后一段,连接空肠和大肠。

它有较厚的壁,并且有很多大小不一的淋巴滤泡,起到免疫屏障的作用。

九、小肠的消化吸收小肠是消化和吸收养分的关键器官。

在小肠内,食物经历着蠕动运动和分泌消化液的作用,被分解为小分子物质,并在黏膜层上被吸收。

这些养分包括葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等,并通过血管和淋巴管进入全身循环,为身体提供能量和营养。

十、小肠的神经系统和血管系统小肠有丰富的血管系统,能为小肠提供充足的血液供应,以支持消化和吸收养分的过程。

此外,小肠还有复杂的神经系统,能对食物的消化和吸收进行调节和控制。

十一、小肠的疾病和常见问题小肠可能会受到一些疾病和常见问题的影响,例如炎症性肠病、溃疡、感染、肿瘤等。

这些问题会影响小肠的正常功能,引起消化不良、吸收障碍等症状,需要及时治疗。

大肠与小肠解剖图2011—01-13 19:49:43|分类:解剖|标签:大小肠|字号大中小订阅盲肠大肠large intestine是消化管的下段,全长约1。

5cm,分盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管.除直肠、肛管以及阑尾外,结肠和盲肠具有三种特征性结构,即结肠带、结肠袋和肠肢垂。

结肠带colicbands由肠壁的纵行肌增厚而成,有三条,沿肠的纵轴排列,三条结肠带均汇集于阑尾根部。

结肠袋haustraofcolon的形成是由于结肠带较肠管短,使后者皱摺成结肠袋,结肠袋为由横沟隔开向外膨出的囊状突起,当结肠袋被钡剂充盈时,具有特征性的X线象:结肠的阴影呈边缘整齐的串珠状。

肠肢垂epiploicae ap-pendices为沿结肠带两侧分布的许多小突起,由浆膜及其所包含的脂肪组织形成.在结肠的内面,相当于结肠袋间的横沟处,环行肌增厚,肠粘膜皱摺成结肠半月襞.一、盲肠盲肠caecum是大肠的起始部,下端为膨大的盲端,左侧与回肠末端相连,上续升结肠,以回盲瓣与升结肠及回肠为界。

回盲瓣是由回肠末端突入盲肠所形成的上、下两个半月形的瓣.此瓣的作用为阻止小肠内容物过快地流入大肠,以便食物在小肠内充分消化吸收,并可防止盲肠内容物逆流到回肠。

盲肠位于右骼窝内,高位盲肠可在骼窝上方, 甚至到达肝右叶下方,低位盲肠可到达小骨盆内。

阑尾阑尾vermiform appendix的根部连于盲肠的后内侧壁,远端游离,平均长度6~8cm。

儿童的阑尾与其身高相比,相对较成人为长。

中年以后逐渐萎缩变小.阑尾的外径介于0.5—1.0cm之间,管腔狭小,经阑尾孔开口于盲肠后内侧壁。

阑尾的位置因人而异,它可位于回肠末端的前面或后面,或位于盲肠后方或下方,也可越过骨盆缘进入盆腔内。

根据国内体质调查资料,阑尾以回肠后位和盲肠后位为多,盆位次之,再次为盲肠下位和回肠前位.此外,还可有肝下位和左下腹位等,虽属少见,但在急腹症的诊断过程中,应考虑到。

小肠(人体器官)小肠位于腹中,上端接幽门与胃相通,下端通过阑门与大肠相连,是食物消化吸收的主要场所。

小肠盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠,全长约4-6米,分为十二指肠、空肠和回肠三部分。

小肠内消化是至关重要的,因为食物经过小肠内胰液、胆汁和小肠液的化学性消化及小肠运动的机械性消化后,基本上完成了消化过程,同时营养物质被小肠粘膜吸收了。

Intestine 英[ɪnˈtestɪn] 美[ɪnˈtestɪn] n.肠复数:intestines 派生词:intestinal adj.[usually pl.] 肠a long tube in the body between the stomach andthe anus . Food passes from the stomach to the small intestine andfrom there to the large intestine .小肠上端起于胃幽门口,下端止于回盲瓣,是消化管中最长的一部分,在成人全长5-7m,按位置与形态,分为十二指肠、空肠和回肠三部分,是食物消化与吸收的主要场所,小肠管径由十二指肠(约3-5cm)向下逐渐变细,末端回肠管腔仅1.0-1.2cm,异物易在此处嵌顿。

生理功能小肠的组织结构学特点为小肠的吸收创造了良好的条件,小肠的生理功能表现毛小肠的运动、分泌、消化及吸收等方面,并且与药物代谢密切相关。

如小肠平滑肌的各种形式的运动可以完成对食糜的研磨、混合、搅拌等机械消化,小肠腺分泌的小肠液与小肠内胆汁、胰液一起完成食糜的化学消化,小肠粘膜分泌内分散存在有许多内分泌细胞,可分泌多种消化道激素,如促胰液素、胆囊收缩素、抑胃肽和胃动素等,它们对胃肠运动和分泌有重要的调节作用。

营养与代谢食糜由胃进入小肠,开始小肠的消化,由于胰液、小肠液及胆汁的化学性消化作用以及小肠运动的机械性消化作用,食物的消化过程在小肠内基本完成,经过消化的营养物质也大部分在小肠被吸收,因此小肠是消化吸收的最重要部位。

小肠与其吸收功能相适应的结构特点小肠是人体消化系统中最长的一段肠道,主要功能是将食物的营养物质吸收到血液循环中,为机体提供能量和营养。

小肠的结构特点如下:1.长度:小肠的长度约为6-7米,可分为十二指肠、空肠和回肠三个部分。

其长度的增长增大了吸收表面积,有利于充分吸收营养物质。

2.内襞和绒毛:小肠内壁有许多襞,称为内襞,内襞的表面覆盖着具有吸收功能的绒毛。

内襞和绒毛的存在增加了小肠的表面积,从而增强了吸收能力。

3.淋巴小结:小肠内壁还有许多淋巴小结,称为肠淋巴小结。

肠淋巴小结是免疫系统的一部分,通过交感作用与腔内细胞或腔内捕食者结合形成抵抗感染的防线。

4.肠壁构造:小肠的壁由黏膜层、粘膜下层、肌层和浆膜层组成。

黏膜层主要由上皮细胞和腺体细胞组成,上皮细胞的表面有微绒毛,绒毛覆盖的表面有微绒毛。

肌层由内外两层肌肉构成,内层为环状肌,外层为纵行肌,肌层的收缩有助于食物的推进和混合。

5.分泌液:小肠黏膜上有许多小的腺体,在消化过程中分泌黏液、酶和激素等物质。

黏液的分泌使食物与肠壁保持滑腻,有利于食物的通过和吸收。

酶的分泌则有助于食物的化学分解和吸收。

6.血管丰富:小肠内壁的微血管网络非常丰富,这使得吸收的营养物质很快进入血液循环。

血液中的营养物质由小肠吸收后通过门静脉系统进入肝脏进行加工和储存。

7.迎风面积:小肠内襞的形状不规则,表面积较大,形状更多呈现为细长的线状,犹如堆叠在一起的夹层。

小肠的这些结构特点使其具备了很强的吸收能力,能够充分吸收食物中的营养物质,为机体提供所需的能量和营养。

同时,小肠还有保护机体抵御外界病原微生物入侵的功能,保护机体免受感染。

因此,小肠的结构适应了其吸收功能的需要。

大肠与小肠解剖图2011-01-13 19:49:43| 分类:解剖| 标签:大小肠|字号大中小订阅盲肠大肠large intestine是消化管的下段,全长约1.5cm,分盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管。

除直肠、肛管以及阑尾外,结肠和盲肠具有三种特征性结构,即结肠带、结肠袋和肠肢垂。

结肠带colic bands由肠壁的纵行肌增厚而成,有三条,沿肠的纵轴排列,三条结肠带均汇集于阑尾根部。

结肠袋haustraof colon的形成是由于结肠带较肠管短,使后者皱摺成结肠袋,结肠袋为由横沟隔开向外膨出的囊状突起,当结肠袋被钡剂充盈时,具有特征性的X线象:结肠的阴影呈边缘整齐的串珠状。

肠肢垂epiploicae ap-pendices为沿结肠带两侧分布的许多小突起,由浆膜及其所包含的脂肪组织形成。

在结肠的内面,相当于结肠袋间的横沟处,环行肌增厚,肠粘膜皱摺成结肠半月襞。

一、盲肠盲肠caecum是大肠的起始部,下端为膨大的盲端,左侧与回肠末端相连,上续升结肠,以回盲瓣与升结肠及回肠为界。

回盲瓣是由回肠末端突入盲肠所形成的上、下两个半月形的瓣。

此瓣的作用为阻止小肠内容物过快地流入大肠,以便食物在小肠内充分消化吸收,并可防止盲肠内容物逆流到回肠。

盲肠位于右骼窝内,高位盲肠可在骼窝上方,甚至到达肝右叶下方,低位盲肠可到达小骨盆内。

阑尾阑尾vermiform appendix的根部连于盲肠的后内侧壁,远端游离,平均长度6~8cm。

儿童的阑尾与其身高相比,相对较成人为长。

中年以后逐渐萎缩变小。

阑尾的外径介于0.5—1.0cm之间,管腔狭小,经阑尾孔开口于盲肠后内侧壁。

阑尾的位置因人而异,它可位于回肠末端的前面或后面,或位于盲肠后方或下方,也可越过骨盆缘进入盆腔内。

根据国内体质调查资料,阑尾以回肠后位和盲肠后位为多,盆位次之,再次为盲肠下位和回肠前位。

此外,还可有肝下位和左下腹位等,虽属少见,但在急腹症的诊断过程中,应考虑到。

小肠的结构与功能(图)小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠。

是食物消化吸收的主要场所。

小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠。

是食物消化吸收的主要场所。

结构小肠,一般根据形态和结构变化分为三段,分别为十二指肠、空肠和回肠。

十二指肠位于腹腔的后上部,全长25厘米。

它的上部(又称球部)连接胃幽门,是溃疡的好发部位。

肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液,通过胆总管和胰腺管在十二指肠上的开口,排泄到十二指肠内以消化食物。

空肠连接十二指肠,占小肠全长的2/5,位于腹腔的左上部。

回肠位于右下腹,占小肠全长的3/5。

空肠和回肠之间没有明显的分界线。

功能小肠的功能主要分为四部分,分别是:消化功能、吸收功能、分泌功能和运动功能。

消化功能:小肠是食物消化的主要场所。

其消化过程为:肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液经导管流入小肠,与分布在肠壁内的许多肠腺分泌的肠液,共同作用,将食物进一步消化。

胆汁不含消化酶,但能将脂肪乳化成脂肪微粒,增加脂肪与消化酶的接触面积,有利于脂肪的消化。

胰液和肠液中都含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶,能将食物中复杂的有机物分解成简单的营养成分。

吸收功能:小肠是营养吸收的主要部位。

小肠能吸收葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸,以及大部分的水分、无机盐和维生素。

各种营养物质在小肠内的吸收位置不同,一般地,糖类、蛋白质及脂肪的消化产物大部分在十二指肠和空肠内吸收,到达回肠时基本上吸收完毕,只有胆盐和维生素B12在回肠部分吸收。

分泌功能:小肠可以分泌小肠液。

小肠不仅具有吸收功能,而且还具有分泌功能—它能分泌小肠液。

小肠的分泌功能主要是由小肠壁粘膜内的腺体(十二指肠腺和肠腺)完成的。

正常人每天分泌1~3升小肠液。

小肠液的成分比较复杂,主要含有多种消化酶、脱落的肠上皮细胞以及微生物等。

消化酶对于将各种营养成分进一步分解为最终可吸收的产物具有重要作用。

大量的小肠液,还可以稀释消化产物,使其渗透压下降,从而有利于吸收的进行。

小肠的结构与功能(图)

小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠。

是食物消化吸收的主要场所。

小肠全长约3~5米,盘曲于腹腔内,上连胃幽门,下接盲肠。

是食物消化吸收的主要场所。

结构

小肠,一般根据形态和结构变化分为三段,分别为十二指肠、空肠和回肠。

十二指肠位于腹腔的后上部,全长25厘米。

它的上部(又称球部)连接胃幽门,是溃疡的好发部位。

肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液,通过胆总管和胰腺管在十二指肠上的开口,排泄到十二指肠内以消化食物。

空肠连接十二指肠,占小肠全长的2/5,位于腹腔的左上部。

回肠位于右下腹,占小肠全长的3/5。

空肠和回肠之间没有明显的分界线。

功能

小肠的功能主要分为四部分,分别是:消化功能、吸收功能、分泌功能和运动功能。

消化功能:小肠是食物消化的主要场所。

其消化过程为:肝脏分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液经导管流入小肠,与分布在肠壁内的许多肠腺分泌的肠液,共同作用,将食物进一步消化。

胆汁不含消化酶,但能将脂肪乳化成脂肪微粒,增加脂肪与消化酶的接触面积,有利于脂肪的消化。

胰液和肠液中都含有消化糖类、蛋白质和脂肪的酶,能将食物中复杂的有机物分解成简单的营养成分。

吸收功能:小肠是营养吸收的主要部位。

小肠能吸收葡萄糖、氨基酸、甘油和脂肪酸,以及大部分的水分、无机盐和维生素。

各种营养物质在小肠内的吸收位置不同,一般地,糖类、蛋白质及脂肪的消化产物大部分在十二指肠和空肠内吸收,到达回肠时基本上吸收完毕,只有胆盐和维生素B12在回肠部分吸收。

分泌功能:小肠可以分泌小肠液。

小肠不仅具有吸收功能,而且还具有分泌功能—它能分泌小肠液。

小肠的分泌功能主要是由小肠壁粘膜内的腺体(十二指肠腺和肠腺)完成的。

正常人每天分泌1~3升小肠液。

小肠液的成分比较复杂,主要含有多种消化酶、脱落的肠上皮细胞以及微生物等。

消化酶对于将各种营养成分进一步分解为最终可吸

收的产物具有重要作用。

大量的小肠液,还可以稀释消化产物,使其渗透压下降,从而有利于吸收的进行。

运动功能:小肠的运动功能体现在不同的运动形式中。

小肠运动形式主要有:1.紧张性收缩,它是其他运动形式有效进行的基础,使小肠保持一定的形状和位置,并使肠腔内保持一定压力,有利于消化和吸收;2.分节运动,其作用是使食糜与消化液充分混合,增加食糜与肠粘膜的接触,促进肠壁血液淋巴回流,这都有助于消化和吸收;3.蠕动,其作用是将食糜向远端推送一段,以便开始新的分节运动。

小肠分部:

空肠(jejunum)与回肠共同盘曲于腹腔中、下部,上端连十二指肠,下与回肠相连。

通常位于左腰部和脐部;管径较大,管壁厚,血管分布丰富。

回肠(ileum)上接空肠,下端连接结肠,通常位于脐部和右髂部,管径较小,壁薄。

小肠各部肠腔结构大致相同,腔面有许多半球状皱襞和绒毛。

皱襞以空肠中段与回肠近端为最多。

环状皱襞表面又有许多细小突起,称绒毛。

环状皱襞与绒毛的存在,扩大了小肠腔的表面积,有利于小肠的消化与吸收。

肠壁分四层:

粘膜层包括上皮、固有膜及粘膜肌层。

上皮为单层柱状上皮,有柱状细胞与杯状细胞,柱状细胞约占99%,核椭圆形,位于细胞基部。

细胞游离面有明显纹状缘,杯状细胞散在于柱状细胞间,量少,胞体膨大,核位底部,为杯形,顶端充满粘液颗粒,可分泌粘液,具润滑、保护作用。

固有膜由类似网状结构组织组成。

内有丰富的毛细血管网、毛细淋巴管、弥散的淋巴组织和淋巴小结、神经、分散的平滑肌、吞噬细胞、淋巴细胞、浆细胞等,这些细胞亦往往穿入上皮。

绒毛由固有膜与上皮形成。

肠腺是由小肠凹陷在固有膜中形成的单管腺,亦称李氏腺,几乎占固有膜全部。

开口于相邻绒毛之间,腺上皮与绒毛上皮相连续,由柱状细胞、杯状细胞、潘氏细胞和内分泌细胞组成。

小肠腺分泌物中有多种消化酶。

粘膜肌层由内环行,外纵行两层平滑肌组成。

粘膜下层为疏松结缔组织,有较大的血管、淋巴管及神经。

内含十二指肠腺,有分支管泡状腺可分泌碱性粘液,有保护十二指肠粘膜免受胰液、胃液侵蚀的作用。

回肠粘膜下层中常见多个淋巴小结聚集形成淋巴集结。

肌层由内环行,外纵行两层平滑肌组成。

外膜除十二指肠外,外膜均为浆膜。

小肠运动包括紧张性收缩、分节运动和蠕动,并有蠕动冲与逆蠕动,迷走神经传出冲动对整个小肠起兴奋作用,交感神经对小肠运动起抑制作用。

小肠壁的内在神经丛对小肠运动也有调节作用。

肠腔内食糜的理化因素可刺激肠粘膜感受器,先引起纵行肌收缩,继而影响环行肌活动。

体液因素中,5-羟色胺起神经递质作用,增强小肠运动;幽门窦分泌的胃泌素、促胰酶素等也加强小肠运动。

食糜在小肠中停留约3~8小时,与肠内各种消化液充分混合,并被充分消化与吸收。

十二指肠(duodenum)小肠起始段,位于腹腔后壁,长约25~30厘米,相当于十二个手指的指幅,因此得名。

全长呈“C”形,包绕胰头,可分上部、降部、下部和升部。

上部又称球部,为溃疡病好发部位。

降部紧贴第2~3腰椎右侧,其后侧壁粘膜有乳头突起,称十二指肠乳头,是胆总管和胰导管末端共同开口处,下部向左横跨第3腰椎。

升部向上至第二腰椎左侧,向前下方连接空肠。

十二指肠duodenum上端起自幽门、下端在第2腰椎体左侧,续于空肠,长约25-30厘米,呈马蹄铁形包绕胰头。

在十二指肠中部(降部)的后内侧壁上有胆总管和胰腺管的共同开口(图2-21),胆汁和胰

液由此流入小肠。

空肠jejunum约占空回肠全长的2/5,主要占据腹膜腔的左上部,回肠ileum占远侧3/5,一般位于腹膜腔的右下部。

腔肠和回肠之间并无明显界限,在形态和结构上的变化是逐渐改变的。