中国地方志民俗资料汇编

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:11

中国地方志汇集一(100册)中国地方志汇集P.531中华续道藏01-07繪圖歷代神仙傳P.459《本草纲目》PDF版P.988明代传记丛刊·学林类10-11(012)启祯两朝遗诗小传、明诗纪...P.850明代传记丛刊·学林类11(013)明诗纪事(二)_0 P.967明代传记丛刊·学林类11(014)明诗纪事(三_0明代传记丛刊·学林类11(014)明诗纪事(三_0分类:历史| 上传:2015-03-07 21:45积分:500下载次数:0浏览次数:0P.530[中国佛寺史志汇刊第三辑第30册.清涼山新志].杜洁祥主编P.135[中国佛寺史志汇刊第三辑第29-2册.上方山志].杜洁祥主编P.120[中国佛寺史志汇刊第三辑第29-1册.忍草庵志].杜洁祥主编P.663[中国佛寺史志汇刊第三辑第17-18册.玉泉寺志].杜洁祥主编P.101[中国佛寺史志汇刊第三辑第16-2册.洪山宝通寺志.卷下]....P.133[中国佛寺史志汇刊第三辑第16-1册.洪山宝通寺志.P.770[中国佛寺史志汇刊第三辑第14-15册.青原志略].杜洁祥主编P.152[中国佛寺史志汇刊第三辑第13-3册.翠山寺志].杜洁祥主编P.158[中国佛寺史志汇刊第三辑第13-2册.辩利院志].杜洁祥主编P.90[中国佛寺史志汇刊第三辑第13-1册.雪窦寺志].杜洁祥主编P.729[中国佛寺史志汇刊第三辑第11-12册.幽溪别志].杜洁祥主编P.629[中国佛寺史志汇刊第三辑第05-06册.昭觉寺志].杜洁祥主编P.386[中国佛寺史志汇刊第三辑第07册.圣因接待寺志(卷1-卷4)]....P.477[中国佛寺史志汇刊第三辑第04册.黄檗山寺志].杜洁祥主编P.362[中国佛寺史志汇刊第三辑第03册.光孝寺志].杜洁祥主编P.909[中国佛寺史志汇刊第三辑第01-02册.301.鸡足山寺志].杜...P.488[中国佛寺史志汇刊第二辑第30册.峨眉山志補].杜P.115[中国佛寺史志汇刊第二辑第29-2册.云岡石窟寺记].杜洁祥主编P.344[中国佛寺史志汇刊第二辑第29-1册.228.清凉山志].杜洁祥主编P.684[中国佛寺史志汇刊第二辑第25册.畿辅梵刹志].杜洁祥主编P.816[中国佛寺史志汇刊第二辑第23-24册.嵩山少林寺辑志].杜...P.417[中国佛寺史志汇刊第二辑第22册.九华山志].杜洁祥主编P.420[中国佛寺史志汇刊第二辑第21册.仰山乘].杜洁祥主编P.304[中国佛寺史志汇刊第二辑第15册.云居山志].杜洁祥主编P.43[中国佛寺史志汇刊第二辑第14-3册.靈巖志略].杜洁祥主编P.122[中国佛寺史志汇刊第二辑第14-2册.靈巖记略].杜洁祥主编P.246[中国佛寺史志汇刊第二辑第14-1册.棲霞山志].杜洁祥主编P.88[中国佛寺史志汇刊第二辑第13-3册.献花岩志].杜洁祥主编P.222[中国佛寺史志汇刊第二辑第13-2册.牛首山志].杜洁祥主编P.183[中国佛寺史志汇刊第二辑第13-1册.金陵大报].杜洁祥主编P.516[中国佛寺史志汇刊第二辑第12册.灵谷禅林志].杜洁祥主编P.323[中国佛寺史志汇刊第二辑第11册.尧峰山志].杜洁祥主编P.423[中国佛寺史志汇刊第二辑第10册.雁山志].杜洁祥主编P.471[中国佛寺史志汇刊第二辑第09册.天台勝迹录].杜洁祥主编P.206[中国佛寺史志汇刊第二辑第08-2册.厦门南普陀寺志].杜...P.189[中国佛寺史志汇刊第二辑第08-1册.泉州开元寺志].杜洁祥主编P.411[中国佛寺史志汇刊第二辑第07册.雪峰志].杜洁祥主编P.133[中国佛寺史志汇刊第二辑第06-2册.大屿山志].杜洁祥主编P.283[中国佛寺史志汇刊第二辑第06-1册.云门山志].杜洁祥主编P.466[中国佛寺史志汇刊第二辑第04-05册.重修曹溪通志(一、...P.362[中国佛寺史志汇刊第二辑第03册.江南梵刹志].杜洁祥主编P.132[中国佛寺史志汇刊第二辑第02-2册.南朝寺考并附编].杜...P.227[中国佛寺史志汇刊第二辑第02-1册.重刊洛阳伽蓝记].杜...P.408[中国佛寺史志汇刊第二辑第01册.洛阳伽蓝记校注].杜洁祥主编P.177[中国佛寺史志汇刊第一辑第48册.华峰山志].杜洁祥主编P.676[中国佛寺史志汇刊第一辑第47-48册.鼎湖山志].杜洁祥主编P.459[中国佛寺史志汇刊第一辑第46册.新版峨山图志].杜洁祥主编P.406[中国佛寺史志汇刊第一辑第45册.峨眉山志].杜洁祥主编P.277[中国佛寺史志汇刊第一辑第44-2册.弘慈广濟寺新志].杜...P.273[中国佛寺史志汇刊第一辑第44-1册.潭柘山岫雲寺志].杜...P.66[中国佛寺史志汇刊第一辑第43-4册.鹤林寺志.京口三山全...P.213[中国佛寺史志汇刊第一辑第43-3册.鹤林寺志.释明贤本]....P.54[中国佛寺史志汇刊第一辑第43-2册.鹿泉寺志].杜洁祥主编P.224[中国佛寺史志汇刊第一辑第43-1册.寒山寺志].杜洁祥主编P.682[中国佛寺史志汇刊第一辑第42册.鄧尉山圣恩寺志].杜洁祥主编P.671[中国佛寺史志汇刊第一辑第41册.宝华山志].杜洁祥主编P.579[中国佛寺史志汇刊第一辑第40册.平山堂图志].杜洁祥主编P.275[中国佛寺史志汇刊第一辑第39册.续金山志].杜洁祥主编P.590[中国佛寺史志汇刊第一辑第38册.金山志].杜洁祥主编P.711[中国佛寺史志汇刊第一辑第36-37册.金山龙游禪寺志略]....P.138[中国佛寺史志汇刊第一辑第35-2册.破山興福寺志].杜洁祥主编P.432[中国佛寺史志汇刊第一辑第35-1册.武进天宁寺志].杜洁祥主编P.649[中国佛寺史志汇刊第一辑第34册.攝山志].杜洁祥主编P.690[中国佛寺史志汇刊第一辑第33册.西天目祖山志].杜洁祥主编P.153[中国佛寺史志汇刊第一辑第30-2册.崇福寺志.续崇福寺志...P.274[中国佛寺史志汇刊第一辑第30-1册.西谿梵隱志].杜洁祥主编P.524[中国佛寺史志汇刊第一辑第29册.龙興样符戒壇寺志].杜...P.199[中国佛寺史志汇刊第一辑第28-2册.云棲纪事].杜洁祥主编P.302[中国佛寺史志汇刊第一辑第28-1册.虎跑定慧寺志].杜洁祥主编P.325[中国佛寺史志汇刊第一辑第27册.雲居圣水寺志].杜洁祥主编P.458[中国佛寺史志汇刊第一辑第26册.杭州上天竺讲寺志].杜洁祥主编P.547[中国佛寺史志汇刊第一辑第25册.雲林寺续志].杜洁祥主编P.377[中国佛寺史志汇刊第一辑第24册.增修雲林寺志].杜洁祥主编P.674[中国佛寺史志汇刊第一辑第23册.武林靈隐寺志].杜洁祥主编P.540[中国佛寺史志汇刊第一辑第22册.龙井见闻录.附.宋僧元...P.543[中国佛寺史志汇刊第一辑第21册.武林理安寺志].杜洁祥主编P.94[中国佛寺史志汇刊第一辑第20-2册.凤凰山圣果寺志].杜...P.754[中国佛寺史志汇刊第一辑第13-14册.天童寺志].杜洁祥主编P.290[中国佛寺史志汇刊第一辑第20-1册.王岑山慧因高丽华嚴...P.416[中国佛寺史志汇刊第一辑第16册.武林大昭庆律寺志].杜...P.187[中国佛寺史志汇刊第一辑第15-2册.明州岳林寺志].杜洁祥主编P.960[中国佛寺史志汇刊第一辑第11-12册.明州阿育].杜洁祥主编P.669[中国佛寺史志汇刊第一辑第10册.普陀洛迦新志].杜洁祥主编P.390[中国佛寺史志汇刊第一辑第02册.南朝佛寺志].杜洁祥主编P.576[中国佛寺史志汇刊第一辑第01册.洛阳伽蓝记.明如隐堂本...P.509[敦煌经部文献合集.第01册].张涌泉主编.扫描版P.856中国地方志集成乡镇志辑11P.552中国地方志集成乡镇志辑10P.614中國地方志集成贵州编15P.610中国地方志集成贵州地方志集成03P.598中国地方志集成贵州地方志集成02P.564中国地方志集成贵州地方志集成01P.674中国地方志集成贵州编47P.697中国地方志集成贵州编45P.675中国地方志集成贵州编40。

中国地方志集成山西府县志辑(全70册)中国地方志集成山西府县志辑(全70册)作者:出版机构:凤凰出版社丛书名称:中国地方志集成出版时间:2005年05月书籍格式:【PDG 】【JPG或PNG】书籍清晰度:大图版【150DPI≤清晰度<300DPI】书籍大小(单位为MB或GB):13.5G书籍完整性:完整-------------------------------------------------------目录如下:中国地方志集成山西府县志辑 1 乾隆太原府志(一)中国地方志集成山西府县志辑 2 乾隆太原府志(二)道光阳曲县志道光太原县志中国地方志集成山西府县志辑 3 光绪续太原县志康熙徐清县志光绪补修徐沟光绪清源乡志中国地方志集成山西府县志辑 4 乾隆大同府志中国地方志集成山西府县志辑 5 道光大同县志光绪天镇县志中国地方志集成山西府县志辑6 崇祯山阴县志康熙灵邱县志光绪灵邱县补志光绪怀仁县新志光绪沁水县志中国地方志集成山西府县志辑7 雍正阳高县志顺治浑源州志乾隆浑源州志光绪浑源州续志中国地方志集成山西府县志辑8 乾隆广灵县光绪广灵县补光绪长子县民国新修岳阳县中国地方志集成山西府县志辑 9 雍正朔平府志中国地方志集成山西府县志辑 10 民国马邑县志光绪左云县志雍正朔州志中国地方志集成山西府县志辑 11 乾隆宁武府志咸丰续宁武府光绪代州志中国地方志集成山西府县志辑 12 乾隆忻州志光绪忻州志中国地方志集成山西府县志辑 13 雍正定襄县志光绪定襄县补志中国地方志集成山西府县志辑 14 光绪五台新志乾隆崞县志光绪续修崞县志中国地方志集成山西府县志辑 15 道光繁峙县志光绪繁峙县志乾隆保德州志中国地方志集成山西府县志辑 16 同治河曲县志同治榆次县志光绪榆次县续志中国地方志集成山西府县志辑 17 光绪平遥县志光绪神池县志康熙岢岚州志中国地方志集成山西府县志辑 18 民国昔阳县志雍正辽州志民国重修和顺县志光绪榆社县志中国地方志集成山西府县志辑 19 乾隆太谷县志民国太谷县志中国地方志集成山西府县志辑 20 嘉庆灵石县志民国灵石县志_ 中国地方志集成山西府县志辑 21 光绪平定州志光绪平定州志补中国地方志集成山西府县志辑 22 光绪孟县志光绪寿阳县志中国地方志集成山西府县志辑 23 乾隆兴县志光绪兴县续志光绪祁县志中国地方志集成山西府县志辑 24 乾隆介休县志嘉庆介休县志中国地方志集成山西府县志辑 25 康熙永宁州志光绪交城县志乾隆孝义县志中国地方志集成山西府县志辑 26 光绪汾阳县志雍正石楼县志中国地方志集成山西府县志辑 27 乾隆汾州府志中国地方志集成山西府县志辑 28 康熙文水县志光绪文水县志乾隆长治县志中国地方志集成山西府县志辑 29 光绪长治县志乾隆应州续志中国地方志集成山西府县志辑 30 乾隆潞安府志(一)中国地方志集成山西府县志辑 31 乾隆潞安府志(二)康熙宁乡县志民国临县志中国地方志集成山西府县志辑 32 雍正泽州府志(一)中国地方志集成山西府县志辑 33 雍正泽州府志(二)康熙隰州志光绪续修隰州志乾隆重修襄垣县志中国地方志集成山西府县志辑 34 民国襄垣县志中国地方志集成山西府县志辑 35 道光壶关县志康熙黎城县志光绪黎城县续志中国地方志集成山西府县志辑 36 乾隆高平县志同治高平县志光绪续高平县志中国地方志集成山西府县志辑 37 乾隆凤台县志光绪凤台县续志中国地方志集成山西府县志辑 38 乾隆阳城县志同治阳城县志光绪续阳城县志中国地方志集成山西府县志辑 39 乾隆沁州志光绪沁州复续志中国地方志集成山西府县志辑 40 雍正沁源县志光绪沁源县续志民国沁源县志中国地方志集成山西府县志辑 41 乾隆武乡县志民国武乡新志光绪潞城县志中国地方志集成山西府县志辑 42 民国平顺县志乾隆陵川县志中国地方志集成山西府县志辑 43 民国重修安泽县志光绪屯留县志中国地方志集成山西府县志辑44 光绪汾西县志雍正平阳府志(一)中国地方志集成山西府县志辑 45 雍正平阳府志(二)光绪吉州全志中国地方志集成山西府县志辑 46 乾隆临汾县志民国临汾县志中国地方志集成山西府县志辑 47 民国永和县志光绪翼城县志中国地方志集成山西府县志辑 48 乾隆新修曲沃县志乾隆续修曲沃县志中国地方志集成山西府县志辑 49 光绪续修曲沃县志民国新修曲沃县志中国地方志集成山西府县志辑 50 民国襄陵县新志乾隆蒲县志光绪蒲县续志中国地方志集成山西府县志辑 51 民国洪洞县志民国洪洞县水利志补中国地方志集成山西府县志辑52 道光赵城县志道光太平县志(一)中国地方志集成山西府县志辑 53 道光太平县志(二)光绪太平县志中国地方志集成山西府县志辑 54 道光直隶霍州志光绪续刻直隶霍州志中国地方志集成山西府县志辑 55 同治浮山县志光绪浮山县志中国地方志集成山西府县志辑 56 民国浮山县志光绪解州志中国地方志集成山西府县志辑 57 乾隆乡宁县志光绪续修乡宁县志民国乡宁县志光绪大宁县志道光偏关志中国地方志集成山西府县志辑 58 民国解县志乾隆解州安邑县志光绪安邑续志乾隆解州安邑县运城中国地方志集成山西府县志辑 59 光绪直隶绛州志民国新绛县志中国地方志集成山西府县志辑 60 乾隆闻喜县志光绪闻喜县志斠光绪闻喜县志补光绪闻喜县志续民国闻喜县志中国地方志集成山西府县志辑 61 光绪垣曲县志乾隆绛县志光绪绛县志中国地方志集成山西府县志辑 62 光绪河津县志同治稷山县志中国地方志集成山西府县志辑 63 光绪续修稷山县志康熙夏县志乾隆解州夏县志乾隆解州芮城县志中国地方志集成山西府县志辑 64 民国芮城县志乾隆解州平陸县志光绪平陸县续志中国地方志集成山西府县志辑 65 光绪夏县志乾隆临晋县志光绪续修临晋县志民国临晋县志中国地方志集成山西府县志辑 66 乾隆蒲州府志中国地方志集成山西府县志辑 67 光绪永济县志中国地方志集成山西府县志辑 68 光绪虞乡县志民国虞乡县新志中国地方志集成山西府县志辑 69 乾隆荣河县志民国荣河县志中国地方志集成山西府县志辑 70 民国万泉县志雍正猗氏县志同治续猗氏县志光绪续猗氏县志。

当地民俗文化(当地民俗文化报告)本篇文章给大家谈谈当地民俗文化,以及当地民俗文化报告对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏文库喔。

本文目录:1、各个地方的民风民俗2、各地民风民俗的资料3、云南风俗有哪些?各个地方的民风民俗一、安徽集居与散居.安徽宣城民俗风情旧时民间村落多为集族而居。

如至今还保存明清时期建筑风貌的黄山市黟县宏村、西递村等,村民居舍相连一体,依山抱水,坐北朝南。

各户头喜欢建立独门独户的居室,如建成连三、连五、连七(七间屋并排建筑),或“明三暗五”式居室,中间为大厅,左右室各间隔为二,前场后院。

多数为土砖瓦房,少数建青砖墙壁;贫户则盖土墙茅屋遮顶。

共和国成立后,少数城市民众住进了单元楼房;80年代后兴起老城改造,各街道大都建筑有整齐划一的高楼大厦,城镇人以居住单元楼为主。

90年代以来,小区建设渐成气候。

二、四川彝族火把节:火把节是四川凉山彝族最盛大的传统节日。

时间为每年农历六月廿四日,家家饮酒、吃坨坨肉、并杀牲以祭祖先。

人们穿新衣,开展具有民族特色的文体活动,男人们参加斗牛、羊、鸡、赛马、摔跤;妇女则唱歌,吹口弦,弹月琴。

康定转山会:每年四月初八这一天,人们从四面八方云集康定,在山顶草坪上,帐篷绵延,人山人海,白天赛马,摔跤等民族体育活动。

入夜,燃起篝火,席地饮酒,载歌载舞,通宵达旦。

黄龙庙会:每年农历六月十六日,方圆数百里的藏、羌、回、汉各族人民集会黄龙寺,在寺前空地上帐篷连营,炉火如星,各部酋长率众排列大围,环跳互唱,应声山谷。

川剧:是流行四川地区的一种地方戏剧,是戏曲中较为古老的剧种之一。

由于它历史悠久,具有鲜明的地方色彩,浓郁的生活气息和广泛的群众基础,在我国戏剧舞台上占有一定位置,文艺百花园中的一朵奇葩。

春倌说春:汉族社会习俗。

流行于四川各地。

时间在春节前后。

旧时的春倌头戴乌纱帽,身着官服,左手执木刻春牛,右手拿春棒;现在的春倌,装束与普通人一样,不同的是身背一根放牛鞭子。

中国民俗书籍一、秦汉风俗学史概况司马迁:《史记》。

首部文献风俗专著,东汉应劭的《风俗通义》,原书30卷,现存10卷。

王充:《论衡》。

西汉汜胜之:《汜胜之书》。

东汉崔寔撰:《四民月令》。

《西京杂记》,无撰者名。

二、隋唐风俗学史概况《酉阳杂俎》,唐段成式撰。

《朝野佥载》,唐张鷟的随笔。

《大唐新语》,唐刘肃著。

《教坊记》,唐崔令钦撰,是一部记载盛唐伎艺,兼及音乐、舞蹈、戏剧的专门著作。

《茶经》,唐陆羽著。

《开元天宝遗事》、《杜阳杂编》、《独异志》、《宣室志》、《岭南异录》、《北户录》等对唐代社会风俗文化均有所记载。

魏晋南北朝风俗学史概况南朝梁人宗懔:《荆楚岁时记》。

周处:《风土记》。

颜推之:《颜氏家训》。

南朝刘义庆:《世说新语》。

晋人干宝:《搜神记》。

贾思勰:《齐民要术》。

晋陈寿撰:《三国志》。

三、五代宋元风俗学史概况1.文人笔记《东京梦华录》,宋孟元老著。

《梦梁录》,南宋吴自牧撰。

《武林旧事》,南宋周密撰。

《齐东野语》,南宋周密撰。

2.考索性风俗研究著作《岁时广记》,南宋陈元靓编。

《云麓漫钞》,南宋赵彦卫著。

《容斋随笔》,南宋洪迈著。

3.小说、史书、地方志对风俗有所采用《太平广记》、《太广平寰宇记》、《元丰九域志》、《四明图经》、《临安志》。

四、明代风俗学史概况1.郡邑的方志《天下郡县志书》(明成祖永乐十六年[1418年]诏修)《寰宇通志》(陈循等主修,景泰七年[1456])《大明一统志》(李贤等主修,天顺五年[1461年])2.布政使司的“通志”3.文人笔记沈榜:《宛署杂记》,万历二十一年(1593年)初刻,全书20卷。

记载明代北京宛平属区各方面的情况,经济、政治制度、风俗掌故。

刘侗:《帝京景物略》,该书对风俗,以岁时为主,且较为详细,并有所考索。

张岱:《陶庵梦忆》,对明代江南地区的风俗民情有所记载,为研究明代江南地区士大夫阶层生活风俗的重要资料。

陆容:《菽园杂记》,以明代朝野掌故为主,同时记载手工业与社会风俗。

中国历代地方志概述(作者:黄燕生)中国历代地方志概述(作者黄燕生)方志的起源中国的地方志有着悠久的历史。

方志起于何时,渊薮所在,历代学者曾经作过多方面的考辨,并有种种不同的说法。

宋代学者王存、程大昌、王象之等人推《禹贡》、《山海经》等古代地理书为方志之祖,同代人司马光、马光祖则认为导源于《周礼》记述的古方国史;还有学者以多源的观点阐释方志的产生,如《隋书·经籍志》的作者以晋挚虞所作《畿服经》为例,称该书合《禹贡》、《周官》例而成。

宋代地理学家欧阳忞纂《舆地广记》,序称:"凡自昔史官之作,与夫山经、地志,旁见杂出,莫不入于其中。

"元人黄溍则将方志归结为古地志与古地图的合流。

明清以来,溯方志之源于史书的说法较为盛行,章学诚力证《周官》外史所掌"四方之志"即是当时的地方志,洪亮吉认为,汉晋霸史《越绝书》、《华阳国志》是方志之始。

建国以来,对于方志起源问题的讨论,虽未完全统一认识,但方志多源,已为多数学者所接受。

地方志内容包罗万象,宋代以前出现的各类名目纷繁的地方史籍、地理杂著、人物传记、诗文选集均与定型方志有着直接或间接的渊源关系,其中,以《山海经》、《禹贡》、《周官》和古地图对方志的定型与成熟影响最大。

《山海经》,18卷,分为《山经》、《海经》和《大荒经》三部分。

作者不详。

全书仅3.1万多字,却包括了地理、历史、神话、民族、动物、植物、矿产、医药、宗教等多方面内容。

由于奇谈甚多,西汉史学家司马迁称:"至《禹本纪》、《山海经》所有怪物,余不敢言也。

"《汉书·艺文志》将其列入形法家之首,明人胡应麟称其为"古今语怪之祖",清《四库全书总目》也谓其为"小说之最古者",并置于小说类;但该书的多数内容涉及山川地理,唐刘知几《史通》以及《隋书·经籍志》等历代史目又置其于地理之属。

宋代一些全国区域志的编纂者述及修纂缘起,每每提及《山海经》。

张艳敏(中国海洋大学文学与新闻传播学院,山东青岛 266100)摘要:《中国地方志民俗资料汇编》是一部有关专科性民俗资料的类书,详细地汇集了各地方志中的民俗资料,这些资料对于考究同一个地区不同时期和不同地区的民风民俗有着重要意义。

对这些民俗资料的开掘和保护、传承和创新对当今精神文明建设和物质文明建设有着积极的作用。

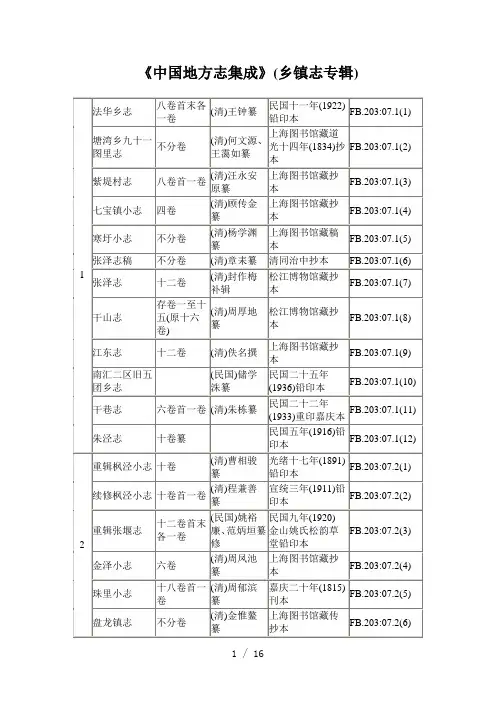

关键词:类书;地方民俗资料;民俗考究中图分类号:K29文献标识码:A文章编号:1673-2596(2013)03-0207-02一、《中国地方志民俗资料汇编》概说《中国地方志民俗资料汇编》是一部专科性民俗资料的类书,它专门汇集地方志中的民俗资料,所辑地方志绝大多数为1949年以前所纂,每种志书注明卷数及版本年代,下分“礼仪”“岁时”“信仰”“生活”“民间文艺”“民间语言”等类目。

本书由丁世良、赵放主编,书目文献出版社出版,分东北卷、华北卷、西北卷、中南卷、西南卷、华东卷六卷,共十册。

这些民族资料的编选力求保持了地方志文献记载的原貌,由于种种现实条件的限制,编选中会有不同程度地留露出编纂者个人积极或消极的意识的现象,但总体上保持了该地区民俗资料的原貌。

同时,这部书为便于读者查阅原书,各地方志与现在行政区划对应关系基本上按《中国地方志联合目录》的排列方式进行编排,只是其中的个别处做了不同程度的调整[1]。

二、同地区和不同地区民俗考究何为“民俗”?研究民俗,最重要的是要明白民俗的含义,对民俗这一概念有所界定。

《说文解字》解作:“俗,习也。

”《汉书·地理志》说:“好恶取舍,动静无常,随君上之情欲,故谓之俗。

”[2]可见民俗的基本特点是地域性很强,同时也是自然而然生成的,尤其是下层民众相沿成习的行为习惯。

所以可以这样理解民俗:是指一个社会群体中广大民众所创造、沿袭的生活文化习惯,是人民群众在生活实践中世代相传、相沿袭的行为模式。

它是一个社会群体在语言、动作、行为和心理上的集体生活习惯。

(一)中国民俗按表现内容来分:口头民俗1、叙事民俗(神话、故事、传说等) 2、俗语民俗(谚语、谜语、绕口令等) 3、音韵民俗(民歌、民谣、口头史诗)风俗民俗民间节日、民间信仰、民间礼仪。

物质民俗饮食民俗、民间服饰、民间建筑这些分类只是大致而言,其实许多民俗之间存在一定的交叉,如春节里,既是风俗民俗,其中也有物质民俗、口头民俗(三)民俗文化的功能娱乐性教育功能文化强化和保存功能心理调节功能NO1.中国民俗文化的基本特征集体性地域性 1、自然环境决定着民俗的地域特征。

2、社会环境也决定着民俗的地域性变异性传承性规范性NO2.试论岁时节日民俗的由来和发展(一)岁时节日的由来来源于原始的宗教活动,解决人与自然的关系,人与人的关系。

将岁时视为生命的历程,春夏秋冬四时的代谢有如生命机体的生长衰亡,在旧死和新生的季节循环中,人们逐渐形成了时间更新的意识。

因此在人们的心目中,时间不仅具有伦理属性,同时它亦具有如生命再生的更新特征。

(二)随时节日的发展1 神话传说的嵌入2 上层统治者的参与和提倡3 民众历史情感在节日风俗中的积淀4 宗教节日(或其因素)的渗透5 各民族节日风俗的融合NO3.中国饮食民俗文化的内涵1、精辟凝练的饮食理论2、无所不包的饮食的内容3、多姿多彩的烹饪艺术4、底蕴深厚的饮食文化心理NO4.列举并分析鲁菜、苏菜、川菜、粤菜的基本特点,并写出代表菜名。

1、鲁菜:由济南和胶东两部分地方风味组成。

特点:讲究刀功、火候,味浓厚、嗜葱蒜,尤以烹制海鲜,汤菜和各种动物内脏为长。

其特点是清香、鲜嫩、味纯而著名,十分讲究清汤和奶汤的调制,清汤色清而鲜,奶汤色白而醇。

济南菜擅长爆、烧、炸、炒,调味以咸为主,酸甜为辅。

山东自古就是黄河流域重要的农业生产区。

名菜:油爆大虾、红烧海螺、糖醋鲤鱼,奶汤鲫鱼等。

2、苏菜:由扬州、苏州、南京地方菜发展而成。

特点:烹调技艺以炖、焖、煨著称;重视调汤,保持原汁。

注重配色,讲究造型,四季有别。

中国女权抗争中的自梳女风俗考作者:方芸虹来源:《神州民俗·上半月》2013年第11期[摘要]在中国传统社会中,女性处于“从父、从夫、从子”的三从地位,女性价值在于照顾公婆、生儿育女,女性角色是贤妻(媳)良母。

近代在珠江三角洲地区出现了一个特殊的女性群体,她们以“自梳”仪式抗拒正统婚姻,在与主流文化的抗争与妥协中获得了社会的认可。

[关键词]自梳主流文化抗争妥协从出生的诞生礼到死亡的葬礼,人在一生中的几个重要环节上都会经过具有一定仪式的人生仪礼,使人实现从一种社会状况向另一种社会状况的转变。

女性生命历程的重要关口,也都有相应仪式象征性地引领她们渡过生命的关节点。

其中,婚礼是女性人生仪礼中最为重要的一环,通过婚姻仪礼女性实现了人生中最重大的社会角色转变。

在我国珠江三角洲地区则出现了一类特殊的女性群体,她们通过一种特定的仪式,自行易辫而髻,以示自己终生独身不嫁,这种仪式被称为“自梳”或“梳起”,通过这种仪式的不婚女性被称为“自梳女”。

本文是以梳起、梳起之后、年老死亡三个时间阶段为线索分析自梳女对以男性为中心的传统社会的抗争与妥协,以及在争取女性权利中的不成熟与贡献,客观地看待自梳女这种特殊的社会风俗。

一、自梳女的兴起及发展概况(一)、自梳与不落夫家“自梳”与“不落夫家”曾盛行于粤中的顺德、番禺、中山、南海等县,是封建制度下的特殊风俗。

“不落家”是指女子婚后仍居住在娘家,不住夫家,等怀孕后才正式到夫家过夫妻生活。

宋代《太平寰宇记》载:“古党洞(废党州)夷人索妇,必令媒人引,女家自送相见后,复即放女归家,任其野合,胎后方还,前生之子例非己有。

”明代《赤雅》载壮族婚俗:“娶日,其女即还其母家,与邻女作处,间与其夫野合,有身乃潜告其夫,作栏以待生子,始称为妇也。

”有关珠三角的“不落夫家”的记载有:《屈翁山年谱》载:“翁山(屈大均)因前妻仙岭乡刘氏不落家,而以王华姜为继室。

”翁山娶刘氏,在康熙元年。

乾隆《顺德县志》云:“旧习女子未嫁与邻姊妹处,谓之金兰。

关于当地的风俗资料中国有着五千年的悠久历史,各地文化风俗各异,其中涵盖了民间艺术、建筑、服装、音乐、戏剧、宗教信仰等各个方面。

在此,笔者将以山东省为例,介绍当地的风俗资料。

山东省是中国历史文化名城之一,历史源远流长,自古以来就有独特的文化传统和丰富的民俗活动。

下面,我们就一起了解一下山东省的风俗资料。

一、民俗传统1、探寻敬祖文化。

山东的敬祖文化源远流长,民间早在两千多年前就开始发扬光大,且一直延续至今。

每年的清明节、端午节、重阳节等传统节日,都会有许多民众前往祭祀祖先,并在莒县的窦岭、胶州市的韩家庄、青岛市的八大关等地的祖庙内,聚集数以千计的人群,瞻仰古老的木构建筑和石刻碑文,祭拜山东名垂千古的先贤、英雄、诗人等。

2、搭建观音亭。

在山东的南部沿海一带,盛传着用竹篾和芋头秧架搭建观音亭的民间文化。

观音亭是一种道地的民居建筑,它承载着山东人的信仰和愿望。

每年夏季,当荷花开放的时候,漫步于观音亭旁,呼吸着清新的空气,看着洁白的莲花,可以想象出清代山东的乡野生活景象。

3、用泥在墙上鏒贺字。

在山东农村的许多农民家中,都会用泥在墙上鏒贺字,以庆祝新婚夫妇的美好生活。

这种传统的民俗文化已延续至今,并在民间得到了广泛的开展。

二、传统节日1、春节。

春节是中国传统的年节,它是中国最为重要的节日之一。

山东过年的传统食品有饺子、糖花、花生糖、糖葫芦、糖豆腐、面条等。

此外,春节还有燃放爆竹、扫尘、挂红等民俗习惯。

春节期间,人们会拜年、换新衣、搓年糕、赏灯、放烟花等。

2、清明节。

清明节是中国传统的祭祖节日之一,是中国尊重祖先的重要节日。

山东清明节期间,人们会去敬祖、扫墓、植树、烧纸、扎花等。

此外,清明节还有吃青团、吃清明鸡、用柳枝编“清明花”等习俗。

3、端午节。

端午节是中国传统节日之一,它是纪念爱国诗人屈原的节日。

山东端午节期间,人们会赛龙舟、吃蒸饭团、佩香包、挂艾叶等。

端午节还有煮五味水、插儿童节、猜谜语等传统风俗。

三、民间艺术1、山东大鼓。

目录北京府县志辑(全7册)2002年上海书店出版社 (2)天津府县志辑(全6册)2004年上海书店出版社 (2)河北府县志辑(全73册)2006.10上海书店 (2)山西府县志辑(全70册)2005年南京凤凰出版社 (4)辽宁府县志辑(全23册)2006年南京凤凰出版社 (6)吉林府县志辑(全10册)2006年南京凤凰出版社 (7)黒龙江府县志辑(全10册) 2006年南京凤凰出版社 (8)上海府县志辑(全10册)1991年6月上海书店出版社 (9)江苏府县志辑(全68册)1991年南京江苏古籍出版社 (9)浙江府县志辑(全68册)2000年上海书店出版社 (11)安徽府县志辑(全63册)1998年南京江苏古籍出版社 (14)福建府县志辑(全80册) 2000年上海书店出版社 (16)江西府县志辑(全87册)1996年南京江苏古籍出版社 (18)山东府县志辑(全95册)2004年南京凤凰出版社 (20)湖北府县志辑(全67册)2001年南京江苏古籍出版社 (22)湖南府县志辑(全86册)2002年7月南京江苏古籍出版社 (24)广东府县志辑(全51册)2003年上海书店 (26)海南府县志辑(全7册)2001年上海书店出版社 (27)四川府县志辑(全70册)1992.8 成都巴蜀书社 (28)贵州府县志辑(全50册)2006年成都巴蜀书社 (34)西藏府县志辑(全一册)1995年成都巴蜀书社 (36)陕西府县志辑(全57册)2007 南京凤凰出版社 (37)宁夏府县志辑(全9册)2008.12 凤凰出版社(暂缺内容) (41)甘肃府县志辑(全49册)2009-05凤凰出版社(暂缺内容) (41)青海府縣志輯(全5册)2008年12月鳳凰出版社 (41)台湾府县志辑(全五册)1999年上海书店出版社 (42)乡镇志专辑( 全32 卷共33 冊) 1992年 (42)北京府县志辑(全7册)2002年上海书店出版社第一至三册光绪顺天府志一百三十卷、附录一卷第四册康熙昌平州志二十六卷、首一卷光绪顺天府志十八卷光绪昌平外志六卷第五册康熙宛平县志六卷康熙延庆州志九卷、续补一卷光绪延庆州志十二卷首一卷末一卷康熙怀柔县新志八卷第六册民国密云县志八卷首一卷民国顺义县志十六卷、首一卷康熙通州志十二卷民国通县志要十卷金士坚修第七册民国平谷县志六卷康熙大兴县志六卷乾隆房山县志一卷民国房山县志八卷民国良乡县志八卷天津府县志辑(全6册)2004年上海书店出版社第一册光绪重修天津府志 . 一第二册光绪重修天津府志 . 二第三册民国天津县新志第四册民国薊县志 , 乾隆宝坻县志第五册康熙静海县志 , 民国静海县志第六册光绪武清县志 , 光绪宁河县志河北府县志辑(全73册)2006.10上海书店第一册乾隆正定府志第二册乾隆正定府志第三册光绪正定县志第四册光绪获鹿县志、乾隆行唐县新志、同治续修行唐县新志第五册同治灵寿县志、嘉庆束鹿县志、同治续修束鹿县治、民国晋县志第六册康熙藁城县志、光绪藁城县志续補、民国续修藁城县志、光绪直隶赵州志第七册民国高邑县志、雍正井陉县志、光绪续修井陉县志、咸丰深泽县志第八册乾隆新乐县志、光绪重修新乐县志、民国重修无极县志第九册乾隆赞皇县志、光绪续修赞皇县志、民国元氏县志、同治藁城县志第十册咸丰平山县志、光绪续修平山县至、光绪平山县续志、民国宣化县新志第十一册乾隆宣化府志第十二册乾隆赤城县志、同治赤城县续志、民国龙关县志、光绪怀来县志第十三册光绪蔚州志、民国张北县志第十四册道光保安州志、光绪保安州续志、民国怀安县志第十五册民国阳原县志、民国万全县志、民国隆化县志第十六册道光承德府志第十七册第十八册光绪永平府志第十九册光绪永平府志第二十册民国迁安县志、民国昌黎县志、民国卢龙县志第二十一册康熙玉田县志、光绪玉田县志、民国临榆县志第二十二册康熙遵化州志、光绪遵化通志第二十三册光绪抚宁县志、光绪乐亭县志、民国安次县志第二十四册民国滦县志第二十五册康熙丰润县志、光绪丰润县志、康熙三河县志、民国三河县新志第二十六册同治霸州志、民国霸县新志第二十七册民国香河县志、乾隆永清县志、光绪续永清县志第二十八册民国固安县志、光绪大城县志第二十九册民国文安县志、民国清苑县志第三十册光绪保定府志第三十一册光绪涞水县志、光绪定兴县志第三十二册第三十三册民国涿县志、民国容城县志第三十四册道光安州志、乾隆新安县志第三十五册光绪蠡县志、乾隆博野县志、民国定县志第三十六册同治阜平县志、光绪唐县志、光绪广昌县志第三十七册乾隆直隶易州志、民国新城县志第三十八册民国雄县新志、民国徐水县新志、民国高阳县志第三十九册乾隆祁州志、光绪祁州续志、光绪重修曲阳县志第四十册民国望都县志、民国完县新志、民国满城县志略第四十一册乾隆河间府新志、乾隆河间县志第四十二册民国沧县志第四十三册康熙盐山县志、民国盐山新志、乾隆肃宁县志第四十四册康熙吴桥县志、光绪吴桥县志、乾隆衡水县志第四十五册光绪东光县志、民国交河县志第四十六册康熙青县志、民国青县志、雍正阜城县志第四十七册民国南皮县志、乾隆饶阳县志第四十八册乾隆任丘县志、道光任丘县志续编第四十九册康熙献县志、民国献县志第五十册民国景县志第五十一册嘉庆枣强县志、枣强县志補正、康熙安平县志第五十二册同治深州风土记、道光武强县志重修第五十三册同治武邑县志、民国冀县志、雍正魏县志第五十四册雍正故城县志、光绪续修故城县志第五十五册光绪广平府志第五十六册光绪广平府志、民国广平县志第五十七册咸丰大名府志第五十八册咸丰大名府志第五十九册民国大名县志第六十册康熙元城县志、同治续修元城县志、民国邯郸县志第六十一册光绪永年县志、顺治曲周县志、同治曲周县志第六十二册雍正馆陶县志、民国续修馆陶县志、嘉庆涉县志第六十三册民国成安县志、民国邱县志第六十四册民国鸡泽县志、民国武安县志第六十五册民国肥乡县志、光绪临漳县志第六十六册民国磁县县志、民国刑台县志、民国宁晋县志第六十七册乾隆顺德府志、民国柏乡县志第六十八册乾隆隆平县志、光绪唐山县志、民国任县志第六十九册民国南宫县志、光绪钜鹿县志第七十册康熙沙河县志、民国沙河县志、民国威县志第七十一册康熙临城县志、道光内邱县志、民国新河县志第七十二册民国清河县志、同治平乡县志第七十三册民国广宗县志、康熙南和县志、光绪南和县志山西府县志辑(全70册)2005年南京凤凰出版社第一册乾隆太原府志(一)第二册乾隆太原府志(二) 道光阳曲县志道光太原县志第三册光绪续太原县志第四册乾隆大同府志第五册道光大同县志光绪天镇县志第六册崇祯山阴县志第七册雍正阳高县志第八册乾隆广灵县志第九册雍正朔平府志第十册民国马邑县志光绪左云县志雍正朔州志第十一册乾隆宁武府志咸丰续宁武府志光绪代州志第十二册乾隆忻州志光绪忻州志第十三册雍正定襄县志光绪定襄县补志第十四册光绪五台新志乾隆崞县志光绪续修崞县志第十五册道光繁峙县志光绪繁峙县志乾隆保德县志第十六册同治河曲县志同治榆次县志光绪榆次县续志第十七册光绪平遥县志第十八册民国昔阳县志第十九册乾隆太谷县志民国太谷县志第二十册嘉庆灵石县志民国灵石县志第二十一册光绪平定州志光绪平定州志补第二十二册光绪盂县志光绪寿阳县志第二十三册乾隆兴县志光绪兴县续志光绪祁县志第二十四册乾隆介休县志嘉庆介休县志第二十五册康熙永宁州志光绪交城县志乾隆孝义县志第二十六册光绪汾阳县志雍正石楼县志第二十七册乾隆汾州府志第二十八册康熙文水县志光绪文水县志乾隆长治县志第二十九册光绪长治县志乾隆应州续志第三十册乾隆潞安府志(一)第三十一册乾隆潞安府志(二) 康熙宁乡县志民国临县志第三十二册雍正泽州府志(一)第三十三册雍正泽州府志第三十四册民国襄垣县志第三十五册道光壶关县志康熙黎城县志光绪黎城县续志第三十六册乾隆高平县志同治高平县志光绪续高平县志第三十七册乾隆凤台县志光绪凤台县续志第三十八册乾隆阳城县志同治阳城县志光绪续阳城县志第三十九册乾隆沁州志光绪沁州复续志第四十册雍正沁源县志光绪沁源县续志民国沁源县志第四十一册乾隆武乡县志民国武乡县志光绪潞城县志第四十二册民国平顺县志乾隆陵川县志第四十三册民国重修安泽县志光绪屯留县志第四十四册光绪汾西县志雍正平阳府志(一)第四十五册雍正平阳府志(二) 光绪吉州全志第四十六册乾隆临汾县志民国临汾县志第四十七册民国永和县志光绪翼城县志第四十八册乾隆新修曲沃县志乾隆续修曲沃县志第四十九册光绪续修曲沃县志民国新修曲沃县志第五十册民国襄陵县新志乾隆蒲县志光绪蒲县续志第五十一册民国洪洞县志民国洪洞县水利志补第五十二册道光赵城县志道光太平县志(一)第五十三册道光太平县志(二) 光绪太平县志第五十四册道光直隶霍州志光绪续刻直隶霍州志第五十五册同治浮山县志光绪浮山县志第五十六册民国浮山县志光绪解州志第五十七册乾隆乡宁县志第五十八册民国解县志第五十九册光绪直隶绛州志民国新绛县志第六十册乾隆闻喜县志第六十一册光绪垣曲县志乾隆绛县志光绪绛县志 *第六十二册光绪河津县志同治稷山县志第六十三册光绪续修稷山县志第六十四册民国芮城县志乾隆解州平陆县志光绪平陆县续志第六十五册光绪夏县志第六十六册乾隆蒲州府志第六十七册光绪永济县志第六十八册光绪虞乡县志民国虞乡县新志第六十九册乾隆荣河县志民国荣河县志第七十册民国万泉县志辽宁府县志辑(全23册)2006年南京凤凰出版社第一册宣统承德县志书/(清)都林布修;(清)李巨源,徐守常纂;(清)金正元增修;(清)张子瀛,闻鹏龄增纂民国沈阳县志/赵恭寅修;曾有翼等纂宣统新民府志/(清)管凤苏纂修民国新民县志/王宝善修;张博惠纂民国辽中县志/徐维淮修;李植嘉等纂第二至四册康熙辽阳州志/(清)杨镳修;(清)施鸿纂民国辽阳县志/裴焕星,王煜斌修;白永贞等纂光绪辽阳乡土志/(清)洪汝冲修;(清)白永贞编第五至六册光绪海城县志/(清)管凤和龢,陈艺等修;(清)张文藻等纂民国海城县志/廷瑞,孙绍宗修;张辅相纂第七至八册民国抚顺县志/张克湘修;周之桢纂民国海城县志/陈荫翘,常守陈修;戚星岩纂第九册宣统怀仁县志/(清)马俊显修;(清)刘熙春等纂民国桓仁县志/侯锡爵修;罗明述纂民国续修桓仁县志/常荷禄修;赵国栋纂第十册宣统抚顺县志略/(清)赵宇航,(清)程廷恒修;(清)黎镜蓉等纂民国兴京县志/沈国冕,苏显扬修;苏民等纂宣统昌图府志/(清)洪汝冲纂修民国昌图县志/程道元修;续文金纂宣统康平县乡土志/(清)李绍纲等编康熙铁岭县志/(清)贾弘文修;(清)董国祥纂;(清)李廷荣补辑第十一册民国铁岭县志/陈艺修;蒋龄益,郑沛纶纂民国铁岭县志/黄世芳,俞荣庆修;陈德懿等纂民国铁岭县续志/杨宇齐修;张嗣良纂第十二册万历开原图说/(明)冯瑗纂康熙开原县志/(清)刘起凡修;(清)周志焕纂民国开原县志/李毅修;王毓琪纂民国西丰县志/萧德润修;张思书纂;曹肇元补修;希廉等补纂第十三册康熙盖平县志/(清)骆云纂修民国盖平县志/石秀峰,辛广瑞修;王郁云纂光绪盖平县乡土志/(清)张国珍编民国盖平县乡土志/章运熺修;崔正峰,郭春藻纂光绪盘山厅乡土志/(清)柴朴编民国复县志略/程廷恒修;张素纂第十四册民国凤城县志/马龙潭,沈国冕等修;蒋龄益纂民国庄河县志/廖彭,李绍阳修;宋抡元等纂第十五册咸丰岫岩志略/(清)台隆阿修;(清)李翰颖纂民国岫岩县志/刘景文,高乃济修;郝玉璞纂民国宽甸县志略/程廷恒修;陶牧纂宣统彰武县志/(清)赵炳荣纂修第十六册民国安东县志/关定保等修;于云峰等纂康熙锦州府志/(清)刘源溥,(清)孙成修;(清)范勋纂康熙锦县志/(清)王奕曾修;(清)范勋等纂民国锦县志略/王文藻修;陈善格,朱显廷纂第十七至二十一册民国义县志/赵兴德等修;薛俊升,王鹤龄等纂康熙广宁县志/(清)项蕙修;(清)范勋纂光绪广宁县乡土志/(清)萧春雨编康熙宁远州志/(清)冯昌奕等修;(清)范勋纂民国兴城县志/恩麟,王恩士修;杨荫芳等纂第二十二册民国北镇县志/王文璞等修;吕中清纂;杨焕文续修;刘振翮续纂民国建平县志/田万生修;张滋大纂民国锦西县志/张鉴唐,刘焕文修;郭逵等纂第二十三册民国绥中县志/文镒修;范炳勋等纂民国朝阳县志/周铁铮修;沈鸣诗等纂乾隆塔子沟纪略/(清)哈达清格纂吉林府县志辑(全10册)2006年南京凤凰出版社第一册民国长春县志/张书翰,马仲援修;赵述云,金毓绂纂民国德惠县乡土志/石绍廉编民国双阳县乡土志/吉人修;吴荣桂,陈永奉纂光绪打甡乌拉乡土志/(清)打甡乌拉总管衙门纂修第二册民国农安县志/郑士纯修;朱衣点纂民国延吉县志/吴录贞修;周维桢纂第三册民国吉林方正县志/杨步墀纂修民国宾县志/赵汝梅,德寿等修;朱衣点等纂民国珠河县志/孙荃芳修;宋景文纂民国磐石县乡土志/姚祖训修;毛祝民纂民国珲春县乡土志/林珪修;徐宗伟纂宣统辉南厅志/(清)薛德履修;(清)张见田,于龙辰纂民国辉南县志/白纯义修;于凤桐等纂第四册民国辉南风土调查录/王瑞之编民国安图县志/马空群,陈国钧等修;孔广泉,臧文源纂光绪柳河县乡土志/(清)邹铭勋,奎斌编民国通化县志/李春雨,李镇华修;邵芳龄等纂第五册光绪通化县乡土志/(清)佚名编民国临江县志/刘维清,张之言修;罗宝书,邱在官纂民国临江县乡土志/俞荣庆编民国抚松县志/张元俊修;车焕文纂宣统西安县志略/(清)雷飞鹏等修;(清)段盛梓等纂光绪西安县乡土志/(清)孟宪彝,(清)金正元编第六册光绪海龙府乡土志/(清)海龙府劝学所编民国海龙县志/白永贞纂修民国海龙县志/王永恩修;王春鹏纂第七册民国辑安县志/刘天成,苏显扬修;张拱垣,于云峰纂光绪辑安县乡土志/(清)吴光国修;(清)于会清纂民国双山县志/李筠生修;李安仁纂民国双山县乡土志/牛尔裕编光绪东平县乡土志/(清)赵国熙编宣统奉天省靖安县志/(清)朱佩兰纂修光绪靖安县乡土志/(清)赵炳南编第八册宣统长白汇征录/(清)张凤台等修;(清)刘龙光,王大经纂民国怀德县志/赵亨萃,李宴春等修;赵晋臣,孙云章等纂光绪怀德县乡土志/(清)孙云章编光绪怀德县乡土志续补/(清)孙云章编宣统辽源州志书/(清)佚名纂民国辽源县乡土志/佚名纂第九册光绪奉化县志/(清)钱开震修;(清)陈文焯纂光绪奉化县乡土志/(清)陈嘉言编民国梨树县志/佚名纂民国梨树县志/包文俊修;李溶纂;曲廉本续修;范大全续纂民国奉天省洮安县志略/蒋国铨纂修光绪开通县乡土志/(清)忠林编第十册民国东丰县志/邢麟章,王瀛杰修;李耦纂光绪洮南府乡土志/(清)孙宝瑨编宣统安广县乡土志/(清)佚名编民国大赍县志/于英蕤纂修民国镇东县志/陈占甲修;周渭贤纂光绪伯都讷乡土志/(清)伯英纂修民国扶余县志/张其军纂修黒龙江府县志辑(全10册) 2006年南京凤凰出版社黑龙江府县志辑1 宣统呼兰府志/(清)黄维翰纂修民国双城县志/高文垣等修;张鼒铭等纂民国双城县乡土志/魏绍周修;温广泰纂黑龙江府县志辑2 民国呼兰县志/廖飞鹏修;柯寅纂光绪阿勒楚喀乡土志/(清)廖飞鹏编黑龙江府县志辑3 民国吉林方正县志/杨步墀纂修民国宾县志/赵汝梅,德寿等修;朱衣点等纂民国珠河县志/孙荃芳修;宋景文纂黑龙江府县志辑4 民国绥化县志/常荫廷修;胡镜海等纂民国望奎县志/严兆霖修;张玉书等纂民国庆城县志/佚名纂修民国青冈县志/兆麟纂修民国安达县志/佚名纂黑龙江府县志辑5 -6 民国宁安县志/王世选修;梅文昭纂民国安达县志/高芝秀修;潘鸿威纂民国肇州县志略/张樾纂修康熙宁古塔志/(清)方拱乾纂修康熙宁古塔纪略/(清)吴桭臣纂修黑龙江府县志辑7 光绪三姓志/(清)佚名纂修民国吉林依兰县志/杨步墀纂修民国宝清县志/齐耀珷修;韩大光纂黑龙江府县志辑8 民国汤原县志略/伊双庆纂修民国桦川县志/郑士纯,朱衣点等纂修黑龙江府县志辑9 民国拜泉县志/张霖如修;胡乃新等纂民国林甸县志略/伊双庆纂修民国依安县志/梁岩修;何士举纂民国讷河县志/崔福坤修;丛绍卿纂黑龙江府县志辑10 民国瑷珲县志/孙蓉图修;徐希廉纂民国黑龙江通北设治局通志/熊良弼纂修民国嫩江县志/赵富安纂修民国布特哈志略/孟定恭纂民国景星县状况/佚名编上海府县志辑(全10册)1991年6月上海书店出版社第一册嘉庆松江府志(一)第二册嘉庆松江府志(二)第三册光绪松江府续志第四册民国上海县志光绪重修华亭县志重修华亭县志拾补校讹第五册乾隆娄县志光绪娄县续志光绪南汇县志民国南汇县续志第六册光绪青浦县志民国青浦县续志第七册民国川沙县志康熙嘉定县志康熙嘉定县续志第八册光绪嘉定县志民国嘉定县续志第九册光绪宝山县志民国宝山县续志民国宝山县再续志光绪重修奉贤县志第十册光绪金山县志康熙崇明县志民国崇明县志江苏府县志辑(全68册)1991年南京江苏古籍出版社第一册嘉庆新修江宁府志第二册同治续纂江宁府志第三册道光上元县志第四册同治上江两县志第五册光绪浦埤乘光绪靖江县志第六册光绪六合县志民国六合县续第七册同治苏州府志(一)第八册同治苏州府志(二)第九册同治苏州府志(三)第十册同治苏州府志(四)第十一册民国吴县志(一)第十二册民国吴县志(二)第十三册乾隆长洲县志第十四册乾隆元和县志第十五册道光崑新两县志第十六册光绪崐新两县续修合志(一)第十七册光绪崑新两县续修合志第十八册宣统太仓州镇洋县志第十九册民国镇洋县志雍正昭文县第二十册光绪吴江县续志乾隆吴江第二十一册康熙常熟县志第二十二册光绪常昭合志稿第二十三册乾隆震泽县志震泽县志续第二十四册光绪无锡金匮县志第二十五册光绪江陰县志第二十六册民国江陰县续志第二十七册乾隆镇江府志(一)第二十八册乾隆镇江府志(二)第二十九册光绪丹徒县志(一)第三十册光绪丹徒县志(二)第三十一册光绪丹阳县志民国应阳县第三十二册嘉庆溧阳县志光绪溧阳县第三十三册民国重修金壇县志光绪溧第三十四册民国高淳县志乾隆句容县第三十五册光绪续纂句容县志第三十六册康熙常州府志第三十七册光绪武進阳湖县志第三十八册光绪武阳志馀第三十九册嘉庆增修宜兴县旧志第四十册光绪宜兴荆溪县新志光宣_ 第四十一册嘉庆重修扬州府志(一)第四十二册嘉庆重修扬州府志(二)第四十三册光绪增修甘泉县志(一)第四十四册光绪增修甘泉县志(二)第四十五册道光重修仪徵县志第四十六册嘉庆高郵州志道光续增高第四十七册光绪再续高郵州志民国三第四十八册咸丰重修兴化县志民国续_第四十九册民国宝應县志第五十册道光泰州志泰州新志刊谬民国续泰泰州志第五十一册光绪泰兴县志宣统泰兴县第五十二册光绪通州直隸州志第五十三册民国南通县图志光绪海第五十四册光绪淮安府志第五十五册同汉重修山阳县志民国续第五十六册光绪安东县志民国泗阳县第五十七册民国重修沐阳县志乾隆重第五十八册光绪盱眙县志稿民国宿遷_第五十九册光绪盐城县志民国续修盐第六十册民国阜宁县新志嘉庆东臺第六十一册同治徐州府志第六十二册民国铜山县志第六十三册民国沛县志咸丰邳州志第六十四册嘉庆海州直隸州志道光云第六十五册光绪丰县志光绪睢宁县志第六十六册乾隆江都县志嘉庆江都县第六十七册光绪江都县志民国江都县第六十八册民国泰县志稿浙江府县志辑(全68册)2000年上海书店出版社第一册民国杭州府志. 一第二册民国杭州府志. 二第三册民国杭州府志. 三第四册康熙钱塘县志嘉庆钱塘县志补第五册康熙仁和县志嘉庆余杭县志光绪余杭县志稿第六册光绪富阳县志富阳县新旧志校记富阳县新志补正民国昌化县志第七册宣统临安县志临安县志补第八册光绪严州府志第九册民国建德县志民国寿昌县志第十册光绪於潜县志光绪淳安县志民国遂安县志第十一册康熙萧山县志第十二册光绪嘉兴府志. 一第十三册光绪嘉兴府志. 二第十四册光绪嘉兴府志. 三第十五册光绪嘉兴县志第十六册民国鄞县通志. 一第十七册民国鄞县通志. 二第十八册民国鄞县通志. 三康熙鄞县志第十九册乾隆桐庐县志光绪重修嘉善县志校勘光绪嘉善县志剳记第二十册光绪平湖县志民国平湖县续志第二十一册康熙海盐县志海盐县志补遗光绪海盐县志第二十二册民国海宁州志稿第二十三册光绪桐乡县志第二十四册同治湖州府志. 1第二十五册同治湖州府志. 2第二十六册光绪石门县志光绪乌程县志第二十七册光绪分水县志民国续修分水县志光绪归安县志第二十八册同治长兴县志民国德清县新志第二十九册同治安吉县志道光武康县志第三十册同治孝丰县志雍正宁波府志第三十一册光绪奉化县志民国奉化新志万历秀水县志康熙秀水县志第三十二册民国天台县志稿第三十三册民国象山县志象山县志文存疑第三十四册民国南田县志民国镇海县志镇海县新志备稿第三十五册光绪慈溪县志. 1第三十六册光绪慈溪县志. 2。

1,顾颉刚民俗学论集,上海文艺出版社,1999年。

顾先生是中国现代学术史上的大学问家,他的几乎每一篇民俗学方面的文章都是经典,即使有些文章的立论今天看来是错误的,但他的思想方式仍然能够给人以美的享受。

2,钟敬文文集(民间文艺学卷),安徽教育出版社,2003年。

钟先生著作等身,他的学术思想,几乎总是能够站在民俗学的前沿位置上,不断引领学术走向。

但我认为,钟先生最有价值的学术贡献是《文集》中的民间文艺学卷,无论从学术史的角度还是从论文的当下价值上来说。

3,刘魁立民俗学论集,上海文艺出版社,1998年。

刘先生著述不多,惜墨如金,自然,惟一的著作的份量也就重了。

刘先生以思辨见长,是他这一辈人中极少数的受过严格专业训练的人。

我认为他的《民间故事的生命树》是解放后难得一见的严格的学术论文,可惜没有来得及收入此书。

4,叫魂--1768年中国妖术大恐慌,(美)孔飞力著,上海三联书店,1999年。

这本书还有许多别的版本。

看看孔氏的写作方式,如果我们拿到这个选题,我们会怎么做?肯定是这样的:1,事件发生的时代背景、社会历史背景、涉案地理范围。

2,事件的性质、作为“巫术”的历史流变,以及事件的文化意义。

3,事件的起因。

4,事态的发展。

5,产生的结果。

6,事件的社会意义和给予我们今天的启示。

中间一定会夹杂许多面目可憎的,可能大家都看不懂的所谓“理论分析(套用)”。

(哈哈,我说的是大多数人可能是这样结构,并不表示正在读贴的你就是这样。

)5,比较文学与民间文学,季羡林著,北京大学出版社,1991年。

季先生这本小书,许多不是严格的学术论文,但大家手笔,了了数语,论证虽不必尽详,却能给人许多启示。

4,顾颉刚:《古史辨自序》……中国现代民俗学的“创世纪”。

6,钟敬文:《民俗文化学:梗概与兴起》,中华书局,1996年……体现了中国民俗学强烈的文化关怀意识,本人就是看了此书才立志投身民俗学的。

7,特纳编:《庆典》,方永德译,上海文艺出版社,1993年……此书教人如何理解民俗文化事象的意义。

春节的历史来源和发展每逢春节甚至在异国他乡都被红色的灯光装饰一新,你知道春节的历史来源和发展吗?今天小编特意准备了一些春节的历史来源和发展资料,希望你能喜欢。

春节的历史来源(一)春节源于腊祭说春节源于腊祭的说法颇为流行,民俗学家段宝林先生就是这种观点的主要代表之一。

春节源于原始社会合祀众神的“腊祭”,“腊祭”原是神农氏(一说伊耆氏)时代的“索神鬼而祭祀”,人们在岁月末用自己一年的收获来报祭祖先、报祭众神,并祀来年丰稔,称“腊”。

《中国民间信仰风俗辞典》(中国文联出版社,1992年。

)“春节”条说:“关于春节的由来,或说源于上古社会的腊祭,腊即岁终祭众神之名,因而春节乃是由一年农事毕后为报答神的恩赐而来。

”段宝林先生在《中国古代的狂欢节——春节、蜡祭与傩》一文中说:“春节是中国最大的一个节日,已有四五千年的历史,一般认为其源为上古的蜡祭。

”(二)春节源于巫术仪式说王娟老师主要持此观点。

王娟老师在《中华文化讲座丛书》第二集《中国的春节》一文中指出:“从春节一系列仪式活动来看,春节应该源于古代的巫术仪式,是古代原始信仰之一——巫术的具体表现。

所谓巫术仪式,就是原始人相信,通过人本身的意志和力量可以调整和控制自然事物的发展。

春节期间的各种活动,例如:饮食、祭祀、装饰、娱乐、游艺,以及春节期间的种种禁忌,包括语言、行为、饮食等禁忌,都是围绕着辟邪祈吉而展开的。

人们通过自己的行为、语言和表演等来驱赶或避开邪恶,并得到平安和幸福。

随着社会的发展,春节逐渐失去了其巫术的内涵而演变成一种庆祝活动。

”(三)春节源于鬼节说此观点主要在徐华龙先生的《春节源于鬼节考》一文中。

徐华龙先生认为:“古时候人们由于科学知识的贫乏和生产力的低下,抵御自然灾害的能力很差,常为冬天的寒潮所侵扰,又为粮食的匮乏所提心吊胆,早春更是青黄不接、生命受到威胁的时候,老人和儿童首先会因饥饿、寒冷及其他各种恶劣的原因而相继死去。

看到这种情景,人们会恐惧,会以为是鬼神的作崇……一旦人们跨越了这样具有神秘色彩、使人战栗的节气,才会深感庆幸,欢呼雀跃,相互道贺,久而久之成为一种习俗固定下来……因此,我们可以断言,春节的欢度是因胜鬼的缘故。

丰县非物质文化遗产普查资料汇编项目名单(共323项)一、民间文学类神话1.孝心惊神2.菩萨的来历3.狗头媳妇4.金蛋5.金磨6.金孩7.借牛迁庙8.神奇的高粱树9.红灯助战10.鞭赶金绵羊11.草庙的“土地庙”12.华山和栖山13.太阳山14.得一望二15.老猪16.王二娶妻17.仓龙18.鸡王庙传说19.二坝渊子的传说20.大观楼的传说21.食城由来的传说22.鲴鱼宴的传说23.李卫向田文镜荐幕僚的传说24.李卫为小吏田芳捐官的传说25.李卫其人其事的传说25.李卫墓的传说26.李卫金头的传说27.李卫祠堂的传说28.李卫殡母的传说29.李唐两府恩怨的传说30.年府赴宴的传说31.田文镜暗劾李卫的传说32.破楼由来的传说33.杨七盘的传说34.岳庄由来的传说35.歇马亭的传说36.苗城的传说37.张五楼来历的传说38.丁兰集玄帝庙的传说39.丁兰刻木的传说40.丁兰集泰山行宫由来的传说41.宝堌寺的传说42.穷生碑的传说43.王堂“三槐堂”的传说44.状元李蟠身世的传说45.梁寨渊子的传说46.闽督李厚基的传说47.皇祭庙的传说48.师寨集由来的传说49.亭台集的传说50.早立庄的传说51.刘小营的传说52.王半截楼的传说53.老鹳寺的传说54.张药铺奶奶庙的传说55.风卷穴的传说56.春秋阁的传说57.玉府庙与玉帝贩马的传说58.益寿董糖的传说59.英武壮士的传说60.程老家和“立雪堂”的传说61.秦河村和东鲁秦氏“三贤堂”的传说62.柳将军传说63.郑寺由来的传说64.卧佛寺的传说65.贾庙来历的传说66.杨口来历的传说67.凤凰传说传说68.戚井的传说69.魏忠贤尿旗杆窝的传说70.众童垒塔的传说71.千古龙飞地的传说72.刘邦击筐问天的传说73.刘执嘉游棺葬父的传说74.刘邦降生“老牛滩”的传说75.王敬久还愿邀帝寺的传说76.邀帝城(寺)幻影的传说77.刘邦传说78.“二月二”龙抬头的传说79.蜜制蜂糕的传说80.华祖庙的传说81.藏龙卧虎常店村的传说82.首羡由来的传说83.红草坡的传说84.山西老鸹窝来历的传说85.魏家庄的传说86.荆冢怀古的传说87.娥墓堌的传说88.八宝琉璃井的传说89.虺王墓的传说90.秦王口的传说91.金陵的传说92.古佛寺的传说93.刘邦归宴父老的传说94.卧石观云的传说95.八十八家史略的传说96.巧补弹孔的传说97.后续兰桥会的传说98.金钩枪手李厚躬的传说99.戴套楼村的传说100.五营堤口的传说101.小范庄战役的传说102.洪洞迁民的传说103.割肱孝母的传说104.百年梨花园的传说105.张大烈修桥的传说106.安定寺的传说107.朱元璋立国号的传说108.镇妖符的传说109.张道陵是神童的传说110.张道陵与“黑水圣母”的传说111.张天师降生的传说112.状元李蟠的传说113.蜀地制盐祖师张道陵114.“药盒子”由来的传说115.张道陵出道的传说116.白虎来黑虎走的传说117.玄帝与张道陵的传说118.张道陵与虎头鞋虎头帽的传说119.大沙河地下有宝的传说120.张老汉巧占天门穴的传说121.张天师捉妖的传说122.魏忠贤栖息邀帝城的传说123.洪洞县迁民的传说124.黑水潭联婚得宝的传说125.华山的传说126.蟠龙集的传说127.秦始皇跑马修堤的传说128.刘邦酒酣歌大风的传说129.龙树的传说130.桃木避邪的传说131.英雄李昌华的传说132.王敬久的传说133.青年团长张大喜的传说134.迁民的传说135.王朝臣的传说136.儿童团长徐作民的传说137.朱陈村的传说138.萧何追韩信的传说139.周勃的传说140.周亚夫的传说141.卢绾的传说故事142.斗鸡王143.道士寡妇144.诌二大娘145.虞舜孝母146.郯渊鹿乳孝母147.花花绒线煮扁食148.听房149.小乔作诗难新郎150.字谜迷151.华祖老爷批戏152.花鼓旦角喊“二哥哥”的来历153.古戏台称“十三块板”的来历154.单楼对台戏155.蒋翰林住店156.吕洞宾与白醪酒157.老包娥墓堌捉妖158.魏忠贤的响场159.李锁楼160.李洪穿楼161.女店东巧对字谜162.蒋念言借龙凤灯163.田知县智断还帐案164.梅楼村无梅姓165.巧下葬歌谣166.大沙河地区的苦难歌谣167.对花歌168.植棉纺织歌169.孙楼民间歌谣170.宋楼儿歌171.华山民间歌谣172.常店民间歌谣173.凤城民间歌谣174.大沙河民间歌谣175.师寨民间歌谣176.范楼民间歌谣177.抬辇求雨歌谚语178.丰县民间谚语谜语179、丰县民间谜语其他180.丰县方言、俚语181.丰县民间格言、俗语182.丰县民间歇后语二、传统美术类绘画183.谢伦清花鸟字184.胡世珍绘画雕塑185.丰县糖人贡186.捏面人工艺187.吹糖人188.布扎戏曲人物三、传统音乐类器乐189.丰县唢呐四、传统舞蹈类岁时节令习俗舞蹈190.丰县民俗舞五、传统戏剧类板腔体191.丰县梆子戏192.丰县四平调193.丰县柳琴戏六、曲艺类说书194.丰县评书唱曲195.丰县花鼓196.丰县大鼓197.丰县渔鼓198.丰县扬琴199.丰县坠子七、传统杂技类魔术200.尹建胜的魔术八、传统技艺类工具和机械制作201.旋锭子农畜产品加工202.千张豆皮203.小磨香油204.蜜制蜂糕205.高家烧鸡206.孙家驴肉207.赵家狗肉织染缝纫208.家织布209.土布彩色套印210.虎头鞋虎头帽编织扎制211.黑条编织212.白条编织213.苇编214.打毛窝215.纸扎其他216.制香九、生产商贸习俗类商贸217.交易218.牛经纪219.招幌十、消费习俗类饮食220.丰县烧饼221.丰县煎包222.丰县粥223.丰县羊肉汤224.丰县油茶居住225.房屋上梁十一、人生礼俗类诞生226.丰县民间诞生礼俗婚礼227.丰县民间婚嫁礼俗228.丰县回族婚嫁习俗葬礼229.丰县民间丧葬礼俗230.丰县回族丧葬习俗十二、岁时节令类汉族节日231.春节232.正月初七233.元宵节234.二月二235.清明节236.端午节237.五月十三238.六月初一239.七月十五240.中秋节241.十月一242.腊八十三、民间信仰类原始信仰243.喊魂俗神信仰244.七月七乞巧245.正月初三拜月牙246.寡妇扫坑求雨247.四月初一敬雹神248.扫帚娘娘扫晴天249.抬辇求雨巫术与禁忌250.化解恶梦251.贴夜郎贴十四、民间知识类医药卫生252.传统药物疗法、正骨疗法253.侯氏秘方治破伤风254.葛氏秘方治偎骨瘤255.中医治疗慢性咽炎、食道癌256.中医治疗恶疮、骨刺、骨折257.中医治疗骨折、淋巴结核、鹅口疮258.中治专治脉管炎、慢性肠炎259.李传升中医喉科260.黑膏药261.孙增秀中医内科262.胡氏五毒追风膏263.解氏淋巴结散膏264.中医治疗慢性肠胃疾病265.涂氏秘方治疗歪嘴266.传统医药小验方267.李氏白鸡膏其他268.“地”的俗称十五、游艺、传统体育与竞技类室内游戏269.撑绞270.拾籽子271.磨掌击腿庭院游戏272.打腊枝273.嗑杏胡274.官打巡贼275.点点逗逗276.丢手绢277.捉迷藏278.下山胡拉圆枣吃279.贴锅饼280.挑老界281.踢瓦282.踢盘盘283.摔凹屋284.扔沙包285.老鼠钻洞286.踢毽子287.滚铁环288.撂铲289.赶佬佬290.拔旗子291.斗拐292.挤压油293.弹樱桃核294.弹子智能游戏295.石头、剪刀、布296.磨耳刮297.打手摸耳朵298.杠子砸虎299.猜酒宝助兴游戏300.猜拳行令博弈游戏301.丰县六博赛力竞技302.拔河303.掰手腕304.丰县大鸿拳305.丰县八极拳306.丰县查拳307.丰县二郎拳308.丰县花拳309.丰县形意拳310.丰县太极推手311.丰县十路少林拳312.丰县少林午门拳313.归一派点穴技击术314.徐派少林拳315.小洪拳316.梅花拳技巧竞赛317.打水漂318.丰县蹴鞠杂耍(艺)竞技319.斗鸡320.斗羊321.斗蛐蛐322.斗鹌鹑323.抖空竹8。

13转移巫术就是转嫁灾祸,是人们将灾祸、疾病、鬼怪等进行“转移”的巫术,体现了原始思维简单、直接的特点。

因为这种巫术符合人类趋利避害的本性,而被不同时代的人用来解决自身遇到的问题。

“转移巫术”的概念源于英国著名人类学家弗雷泽所著的《金枝》,他在书中用大量篇幅对顺势巫术中的转移巫术进行记述。

转移巫术在我国古代各个历史时期的习俗中均有所体现,在人们的实际操作中,该巫术被用来转移灾、异、罪、疾等诸多令人不悦的对象,用途比较广泛。

值得注意的是,转移巫术习俗并非古人所特有,从目前现有的文史资料及民俗研究的记载来看,我国黑龙江乃至东北地区(包括风俗文化相近的内蒙古东五盟市)的民间习俗、故事传说中也有关于转移巫术的身影,那么这种转移巫术习俗在近现代的记载中是怎样的面貌?本文将对此问题进行探究。

一、民间习俗、民间故事中的转移巫术弗雷泽认为转嫁灾祸就是“找替身受罪的原则”,替身既可以是无生命的物品,也可以是其他人或动物。

巫术的原理就是把灾、祸、病等不幸遭遇转移给所谓的替身,让替身代替自己受罪。

在弗雷泽所举的例子中,最具代表性的就是用投矛器做替身:“在澳大利亚的黑人治牙痛“拿一个烤热的投矛器放在脸上,然后丢掉投矛器,牙痛也随之而去,成为一块叫做‘卡利契’(Karriitch)的黑石头”[1]。

在前例中“投矛器”代替人承担了牙痛,而这种找替身代替人受罪的原理,在我国黑龙江的跳墙过关习俗中也得到了充分的运用。

据《延寿文史资料》记载,为了保障体弱的小孩顺利成长,亲人就在幼儿时许其出家为僧尼,但又不会将孩子真正送到寺庙中去受苦,便选择使用替身解决这个问题。

具体方法是待至孩子7—9岁时,去寺庙进行留发仪式,即在庙门前“放者一条凳子当做墙,被领来的小孩子站在凳子上。

由剃头匠在孩子的后脑勺上剃一刀,然后道士用一把筷子往孩子剃光头发的地方打一下,喊声‘快跑,快跑,白头到老’。

孩子从凳子上跳下来就往外跑,这样表示把头留下,‘筷子’跑了,孩子就可以白头到老了”[2]。

运河流经的几个点:通州、天津、临清、济宁、徐州、淮安、扬州岁时旅行;庙会旅行庙与祠的区别。

丁世良、赵放编.《中国地方志民俗资料汇编——华北卷》[M].书目文献出版社,1989.地方志为主,民俗资料分七大类:礼仪民俗,岁时民俗,生活民俗,民间文艺,民间语言,其他等。

北京市《顺天府志》(一百三十卷.清光绪二十八年重印本)P2岁时民俗农业种类繁多北京.饮食正月:1、《水东日记》名曰“贺新年”。

所食之物,如曰百事大吉盒儿者,柿饼、荔枝、圆眼、栗子、熟枣,共装盛之,又驴头肉亦以小盒盛之,名日“嚼鬼”,以俗称驴为鬼也。

庙会《北京岁华记》五鼓时,不卧而嚏,嚏则急起,或不及衣,日卧嚏者病也。

不卧而语言,或户外呼则不应,日呼者鬼也。

夙兴盥漱,啖黍糕,日“年年糕”。

家长少毕拜,姻友投笺互拜。

烧香东岳庙,赛放爆仗,纸且寸。

东之琉璃厂、西之向塔寺,卖琉璃瓶盛朱鱼,转侧其影,大小俄忽。

男女《宛署杂记》且至三日,男女于白塔寺绕塔。

且至晦日,家家竿标楼阅阁、松柏枝荫之夜灯,之日“天灯”。

商业:《景物略》初三日至十七日,陈百货于琉璃厂,书画、金玉、骨董均设地摊,而火神庙尤甚,游人杂沓,名日逛厂。

喇叭:《明宫史》初八日,弘仁寺打鬼。

其制,以长教喇嘛披黄锦衣,乘车持钵,诸侍从各执仪仗、法器拥护,又以小番僧名班第者,衣彩冑,带黑白头盔,手执彩棒,随意挥洒白沙,前以鼓吹导引,众番僧执曲锤柄鼓、鸣锣、吹角、演念经文,绕寺周匝,迎祥驱祟。

念五日,德胜门外黄寺,行亦如之。

饮食:《帝京岁时纪胜》初九日后,吃元宵。

其制法,用糯米细面,内用核桃仁、白糖为果馅,洒水滚成,如核桃大,即江南所称汤圆也。

商业(呈大流,物价依稀为贵)《明宫史》“人家用粉糁(san米粒)、寒具馈送,遍市鬻之,五花帚(zhou)为号。

宴席间尚王瓜、豆荚,一瓜之值三金,豆一金,点茶用椿芽、蒲笋,发之冰下。

牡丹、芍药、蔷薇俱有花,较春时薄小,一瓶值数千线,贵戚、倡家插茉莉花。

”出游:《宛署杂记》十九日,都人集白云观,游治纷沓,志马蒲博,谓之“燕九带”,或曰“阉邱”,或曰“宴邱”。

P26《通州志》十卷清光绪五年刻本庙会、城隍庙,游行P26 正月“元旦”,家设香烛酒果,拜天地、祖宗,出门贺节。

城隍庙中,自隔岁除夕至元旦,有庙场香会。

“元宵节”,以果相馈。

自十三至十六,各庙鼓楼悬灯,放花炮。

其演戏者,曰“灯戏”。

男女各游街市观灯,日“走百病”,又曰“走桥儿”。

自十五至三十,里二泗娘娘庙有庙场香会。

庙会P27二月二日,为“龙抬头”。

......用自初一至初三,各署土地庙演戏,祀神。

十九日,北坝菩萨庙有庙场香会。

庙会、城隍庙,游行P27三月“清明节”,本州城隍盛仪仗、驺从出巡,赦孤。

家各祀祖先,数日内各扫墓。

有丧之家,三年内于春首戊寅日以前,祭新坟,俗谓“新坟不过天赦日”也。

自二月晦日至初二,孤出庙有庙场香会。

自十七至十九,杨富店娘娘庙有庙场香会。

自二十七至二十九,东岳庙有庙场香会。

寺庙会有接待功能P27:四月八日,为“浴佛会”,遍以熟豆施入,谓之“结缘”。

自初一至十五,宏仁桥娘娘庙、张湾广福寺即接待寺,俱有庙场香会。

初八日,堂子胡同碧霞行官万缘庙会众,请天仙圣母神像,赴山朝顶。

十八日,草寺娘娘庙有庙场香会。

二十七、八日,城内外四处药王庙有庙场香会。

二十八日,北关九神庙有庙场香会。

庙会的“商业性”P27五月初一日,本州城隍庙自四月晦日至初一,有庙场香会。

里二泗娘娘庙亦于初一有庙场香会。

“端午节”,家以角黍相馈遗。

插艾,悬符,饮菖蒲、雄黄酒,制五色线系儿女臂以避毒。

演龙舟于运河之中以为戏。

十三日,为“关帝诞”。

自初一至晦日,王恕园关帝庙有庙场香会。

陈积百货,互相市易,演戏,礼神,游人杂沓。

六月六日,曝衣。

十七日,俗称为“本州城隍诞”,有庙会。

七月七日,为“女节”。

用盎盛水曝日中,水面生膜,投以小针,谓之“丢巧”。

十五日,家各祀祖先。

本州城隍盛仪仗、驺从出巡,赦孤。

各处作佛事,放河灯,超度孤魂。

各庙作“盂兰会”。

八月十五日,家设瓜果祭月,以月饼相馈遗。

旅行九月九日,蒸粉面,置枣、栗其上,曰“花糕”。

间有采菊载酒登登高者。

(旅行者)十月初一日,本州城隍盛仪仗、驺从出巡,赦孤。

家各祭祖先,裁纸为衣焚之,曰“送寒衣”。

初八,相传为“本州土地诞”。

初七至初九三日,于士地祠内演戏,张灯,游人云集。

《天津卫志》(四卷.民国二十三年易社校印清康熙十三年本)P41妇女群游正月“立春”食萝ト,谓之咬春”。

......“上元日”,通衙张灯结彩,放花炬。

妇女群游,日“走百病”。

作粉丸食之,曰“元宵”。

三月“清明节”前一日,为“寒食”。

妇女上坟扫墓,标楮钱焚化,增新土于冢上,陈祭品哭新鬼。

P41农桑业开始的时间四月初八日,“浴佛”之期,邑人(都城之人)就农桑业。

P42(手工业)六月六日。

曝晒书帙、衣服,造曲、造酱,饮豆汤,食面。

出游七月七日,女子设瓜果祀织女,“乞巧”。

十五日,荐祖先,各庙修“盂兰盆会”,放河灯、路灯。

九月九日,登高寻菊。

饮食十二月八日,食腊粥,以米、豆、枣、粟杂煮之,曰“腊八粥”。

兼饲贫。

二十四日,相传灶君朝天,设糖果而饯之。

“除夕”,多嫁娶。

易门神,换桃符,插芝麻秸于壁。

辞岁,祭祖。

祢,条品较常丰盛。

家人设酒守岁。

《天津府志》(五十四卷.清光绪二十五年刻本)跟前面的习俗一样P43青县:农耕时间:正月“元旦”,祀神,更相贺岁。

“立春”,鞭土牛,帖宜春,啖春饼,饤春盘。

......二十五日,“填仓”。

下旬入学,民始耕。

二月二日,引龙。

社日乡社祭先农。

“春分”酿酒,冰泮取鱼。

岁时出游:三月三日,祀真武庙、三皇庙。

“寒食”,墓祭,树秋千,放纸莺。

“清明”,祭墓,插柳,看花,踏青,挑菜。

“谷雨”,禁虫竭。

二十八日,祭东岳庙。

四月四日,酿酒。

八日,“浴佛”。

十八日,祭泰山祠。

二十八日,祀药王庙。

五月十三日,祀关帝庙。

夏至,食麦粥。

九月九日,登高,泛萸,酿酒。

P44南皮县正月“立春日”......“元宵”,蒸麦面为小灯百余盏,燃之中庭,凡家之灶陉、井臼、户雷、阶栏,各置一盏。

市巷箫鼓喧填,为火树高吐数丈,张挂花灯,或各以意象作诙言隐语相弹射,谓之“灯谜”。

游人观赏至夜分不禁。

十六日,结伴游寺庙,登阁,走桥,日旰始散,谓之“遣百病”。

(重阳)九月“重阳”,以面觞蒸糕,谓之“菊米糕”。

新酿黍酒,谓之“菊花酒。

邀宾观菊,插茱萸。

出郊野饮,谓之“登高”。

P45盐山县正月“元旦”,夜半子时,长幼皆起贺岁,食馄饨。

味爽,亲戚党里交拜。

履新即日祭墓。

迎春日,啖春饼,观土牛,结彩楼以以导芒神。

十三日,悬灯干门。

二十五日,“填仓”。

三月“清明"前一日,日“寒食”。

妇女架秋千。

“清明日”,扫墓陈祭,哭新鬼。

士夫挈壶郊游,折柳踏青。

P45庆云县正月“元旦”,夜半子时,长幼皆起贺岁,食饺子。

亲友交拜,祭墓。

元日阴晴天,卜岁丰歉,晴主丰,阴主歉。

“立春”,送土牛,啖春饼,游东郊。

手工业P46三月“清明”前一日,为“寒食”。

祭墓,增土,挂纸钱。

是日,栽柳,踏青,戏秋千。

“谷雨”,书符曰:“辰逢谷雨商山伯,莫教青奴枕席来。

”妇女理蚕。

占侯初一、初二雨,主岁饥。

月终作政瑰饼。

商业p46四月八日,“浴佛”。

十八日,西山会场,商贾骈集。

占侯初一、初二雨,麦疸黄。

雨后分菊。

六月六日,农家挂纸饯田间,曝书帙,晒衣服。

占侯此日雨,杀虫。

初伏,食面。

三伏,作豆豉、面酱。

占侯三伏无雨,莫种麦;淋伏头,旱伏尾。

P48《天津县续志》(二十卷・清同治九年刻本)正月元日至初五,不以生米为饮,谓之“忌破五”。

“上元节”,通衙张灯结彩,放花炮。

诸寺观作“天官会”。

P48商业、杂剧:三月初三日,文士祀文昌帝君于城西庙中。

凡贫民之拾补缀者,皆集以其所,检字纸送入庙中;是日酬以酒食,坐诸两廊伏待之。

“凊明日”,迎城隍神于西郊,赦辜。

以是日风为久风兆。

二十三日“天后誕辰”,预演百会,俗呼为“皇会”。

十六日,曰“送驾”。

十八日,曰“接驾”。

二十、二十二两日,辇驾出巡。

先之以杂剧填塞街巷,连宵达旦,游人如狂,极太平之景象。

P48庙会旅行者:四月初六、初八两日,府县城隍神出巡,赛会如前。

二十八日,“药王诞辰”。

自二十日始,各庙赛会者,二十五日河东,二十六日杨柳青,二十七日城西。

有因亲病立愿者,是日以红布裹胫赤足,右手燕香,左手携砖,匍匐翻之,自一步至五步望庙而拜,名曰“拜香”。

其香火最盛者,则距城三十余里之峰山。

P55食:食:津门人处五方,其食欲虽性有所不能强同,但津门究有其特殊之食品。

春有蚬(xian)、蛏、河豚、海蟹,秋有螃蟹,冬有铁雀、银鱼、黄芽、白菜等,至青鲫、白虾,则四时皆有,盖地域使然也。

兹就意想所及,更录常食之品如下:杏仁茶、炸银鱼、填鸭、炒山楂、山楂糕、炸冰核、扒白菜、白干酒、烫面饺、炸比目鱼条、酸沙紫蟹等。

民国P71农上衣曰衣,下衣曰裳。

孔子曰:“君子正其衣冠,尊其瞻视。

”《诗》曰:“彼其之子,不称其服。

”故衣者,为吾人生重要之表现。

其大别有四:(一)阶级:《尧典》曰:“车服以庯。

”古时未有命者不得衣文锦。

古人衣服之制,以为人行谊之表证。

欲使贤、不肖知耻而自勉,惟寓惩劝于日用寻常之事,收效最易耳。

吾邑,明制稍有区別,清制惟公服有定制,民间便服则无分贵贱,富有者以时尚为转移。

公服大抵以帽顶、补服、朝珠、端罩之颜色、花样、质料分别之。

字繁不录。

(二)式样:明朝尚宽大,至清朝顺治二年,剃发之令下,且云:“衣帽装束悉从本朝制度。

”由是,宽大之衣裳,一变而为瘦窄矣。

然人民相传有“生降死不降,男降女不降,老降幼不降”之说,故生从时服,死虽古服无禁,女子、儿童古服均无禁。

迄至民国之今日,衣服更漫无限制矣。

(三)名称:吾邑最普通之冠制,一曰便帽,一曰毡帽。

便帽色皆黑,六瓣合缝,缀以檐形,如覆碗,创于明太祖,盖取六合一统之意也。

质料有布、有缎,上有结红色或青色,居丧者用布结,白色。

毡帽系洋毛制,国产一名毡帽头,可护脑,有时防险。

《唐鉴》:李师道所养刺客,刚杀武元衡于靖安坊,又入通化坊刺裴度,伤其首,因度所带毡帽厚,得不死。

至于妇人衣服,近年尚有今则绝无者,一曰“氅”,其制如公服之外套;一曰“云肩”,即古之诃(he)梨子也。

诗云:“蝤蛴领上河子”是也。

其余:马褂,往年大襟现对襟,套裤、背心(即半背,俗名坎肩)亦少。

(四)颜色及质料:大抵春夏尚白,秋冬尚黑;男尚素,女尚丽。

中下之家,新妇则尚红色。

至于衣料,以国货为最,布匹多来自高阳及天津。

其次则洋布,绸缎甚少。

现有麻织品,光泽甚美,惟不耐久,多系舶来品,稍经济者不用也。

又吾邑未能免俗者,鞋为践踏泥秽之物,除农人外,鞋料必优美,式必趋时,或皮、或缎、或呢,价昂亦不借,有人讥为“小人下达”,此风亦难易矣。

P72食北方管子曰:“衣食足,然后知礼节。

”《书》曰:“国以民为本,民以食为天。