实验一 放射性统计涨落现象的认识

- 格式:doc

- 大小:164.00 KB

- 文档页数:6

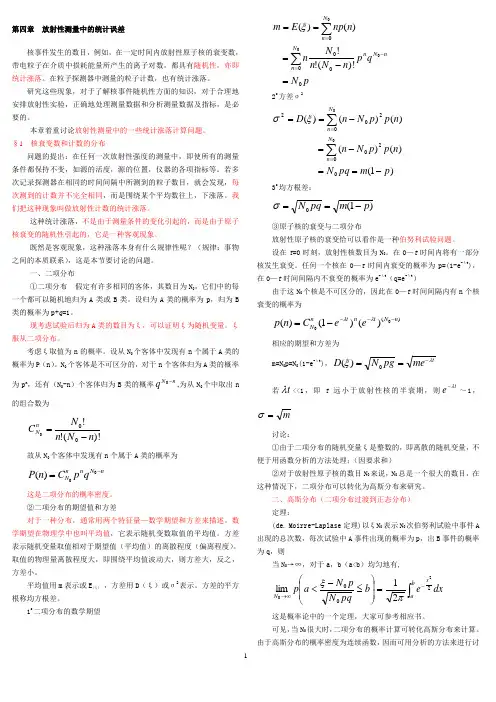

第四章 放射性测量中的统计误差核事件发生的数目,例如,在一定时间内放射性原子核的衰变数,带电粒子在介质中损耗能量所产生的离子对数,都具有随机性,亦即统计涨落。

在粒子探测器中测量的粒子计数,也有统计涨落。

研究这些现象,对于了解核事件随机性方面的知识,对于合理地安排放射性实验,正确地处理测量数据和分析测量数据及指标,是必要的。

本章着重讨论放射性测量中的一些统计涨落计算问题。

§1 核衰变数和计数的分布问题的提出:在任何一次放射性强度的测量中,即使所有的测量条件都保持不变,如源的活度,源的位置,仪器的各项指标等。

若多次记录探测器在相同的时间间隔中所测到的粒子数目,就会发现,每次测到的计数并不完全相同,而是围绕某个平均数往上,下涨落。

我们把这种现象叫做放射性计数的统计涨落。

这种统计涨落,不是由于测量条件的变化引起的,而是由于原子核衰变的随机性引起的,它是一种客观现象。

既然是客观现象,这种涨落本身有什么规律性呢?(规律:事物之间的本质联系),这是本节要讨论的问题。

一、二项分布①二项分布 假定有许多相同的客体,其数目为N 0,它们中的每一个都可以随机地归为A 类或B 类。

设归为A 类的概率为p ,归为B 类的概率为p+q =1。

现考虑试验后归为A 类的数目为ξ,可以证明ξ为随机变量。

ξ服从二项分布。

考虑ξ取值为n 的概率。

设从N 0个客体中发现有n 个属于A 类的概率为P (n )。

N 0个客体是不可区分的,对于n 个客体归为A 类的概率为p n,还有(N 0-n )个客体归为B 类的概率nN q -0,为从N 0个中取出n的组合数为)!(!!000n N n N C nN -=故从N 0个客体中发现有n 个属于A 类的概率为nN nn N qp C n P -=00)(这是二项分布的概率密度。

②二项分布的期望值和方差对于一种分布,通常用两个特征量—数学期望和方差来描述。

数学期望在物理学中也叫平均值,它表示随机变数取值的平均值。

实验1.1 NaI(Tl)闪烁谱仪系列实验一、实验目的1. 了解NaI(Tl)闪烁谱仪的几个基本性能;2. 学会正确使用NaI(Tl)闪烁谱仪的方法;3. 了解并验证原子核衰变及放射性计数的统计性质;4. 验证快速电子的动量和动能之间的相对论关系;5. 掌握测量γ射线的能量和强度的基本方法;6. 掌握用β谱仪获得单一动量电子的方法和同时测量相应动能的方法;7. 学会测量β射线能谱。

二、实验原理(A )原子核物理相关基本知识1. γ射线与物质的相互作用γ射线与物质的相互作用主要是光电效应、康普顿散射和正、负电子对产生这三种过程。

⑴光电效应:入射γ粒子把能量全部转移给原子中的束缚电子,而把束缚电子打出来形成光电子。

由于束缚电子的电离能E 1一般远小于入射γ射线能量E γ,所以光电子的动能近似等于入射γ射线的能量E 光电=E γ- E 1⑵康普顿散射。

核外电子与入射γ射线发生康普顿散射的示意图见图1。

设入射γ光子能量为h ν,散射光子能量为h ν’,则反冲康普顿电子的动能E eE e =h ν-h ν’康普顿散射后散射光子能量与散射角θ的关系为()2,11cos e h h h m c νννααθ'==+-α为入射γ射线能量与电子静止质量之比。

由该式得,当θ=0时h ν’=h ν,这时E e =0,即不发生散射;当θ=180°时,散射光子能量最小,它等于h ν/(1+2α),这时电子能量最大,为()2max 12e E h ανα=⋅+图1 康普顿散射示意图所以康普顿电子能量在0至E e (max)之间变化。

⑶正、负电子对产生:当γ射线能量超过2m e c 2(1.022MeV)时,γ光子受原子核或电子的库仑场的作用可能转化成正、负电子对。

入射γ射线的能量越大,产生正、负电子对的几率也越大。

在物质中正电子的寿命是很短的,当它在物质中消耗尽自己的动能,便同物质原子中的轨道电子发生湮没反应而变成一对能量各为0.511MeV 的γ光子。

实验一核衰变与放射性计数的统计规律实验报告第一部分G-M计数器一.实验目的1、了解G-M管的工作原理,掌握其基本性能及其测试方法。

2、学会正确使用G-M管计数装置的方法。

3、了解探测器输出信号与输出回路参数的关系,学会正确选择G-M管计数系统输出回路参量。

二.实验内容1、在一定的甄别阈下,测量卤素G-M管的坪曲线,确定这些坪曲线的各个参量并选择工作电压。

2、用示波器观察法和双源法测定卤素G-M管计数装置的分辨时间。

3、观察并记录G-M计数管的输出电流、电压脉冲与工作电压及输出回路参数的关系。

三.实验原理1、G-M管是一种气体探测器。

当带电粒子射入其灵敏体积时,引起气体原子电离。

电离产生的电子在阳极丝附近的强电场中又引起一系列碰撞电离,即触发“自持放电”。

这一过程产生的电子和正离子向两极漂移时,在外回路产生脉冲信号。

2、从G-M管的工作机制可以看出,入射带电粒子仅仅起一个触发放电的作用,G-M管的输出电流、电压信号的幅度与形状和入射粒子种类与能量无关,只和计数管的几何参量、工作电压以及输出回路参量有关。

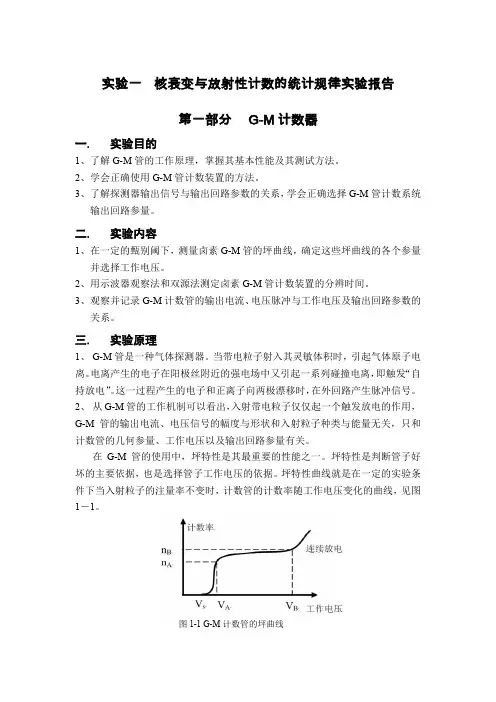

在G-M管的使用中,坪特性是其最重要的性能之一。

坪特性是判断管子好坏的主要依据,也是选择管子工作电压的依据。

坪特性曲线就是在一定的实验条件下当入射粒子的注量率不变时,计数管的计数率随工作电压变化的曲线,见图1-1。

图1-1 G-M计数管的坪曲线表征坪特性的参量主要有:起始电压(Vs):即计数管开始计数时的电压。

坪长: B A =V -V 坪长(单位:百伏)(1-1) 这是管子的工作区域,工作电压一般可选在坪区的21~31的范围内。

坪斜:()100% ()2B A B A B A n n n n V V -=⨯+-坪斜(单位:%/百伏) (1-2)坪斜主要是由假计数引起的,当然它的值越小越好。

当工作电压高于B V 时,曲线急剧上升,表明管子内发生了持续放电,这会大大缩短管子的寿命,因此在使用中必须注意避免这种情况。

放射性涨落误差测定及与伽马能谱的测量一、实验目的了解NaI(TI)闪烁谱仪的原理、特性与结构,掌握NaI(TI)闪烁谱仪的使用方法;了解核衰变放射性计数统计误差的意义,加深对测井曲线统计性涨落变化的理解。

掌握能量刻度方法,鉴定谱仪的能量分辨率,并通过对射线能谱的测量,加深对射线与物质相互作用规律的理解。

二、实验原理原子核的能级跃迁能产生射线,测量射线的能量分布,可确定原子核激发态的能级,研究核蜕变纲图,这对于放射性分析,同位素应用及鉴定核素等都有重要意义。

射线强度按能量的分布即能谱,测量能谱常用的仪器是闪烁能谱仪。

该能谱仪的主要优点是:既能探测各种类型的带电粒子,又能探测中性粒子;既能测量粒子强度,又能测量粒子能量;并且探测效率高,分辨时间短。

它在核物理研究和放射性同位素的测量中得到广泛的应用。

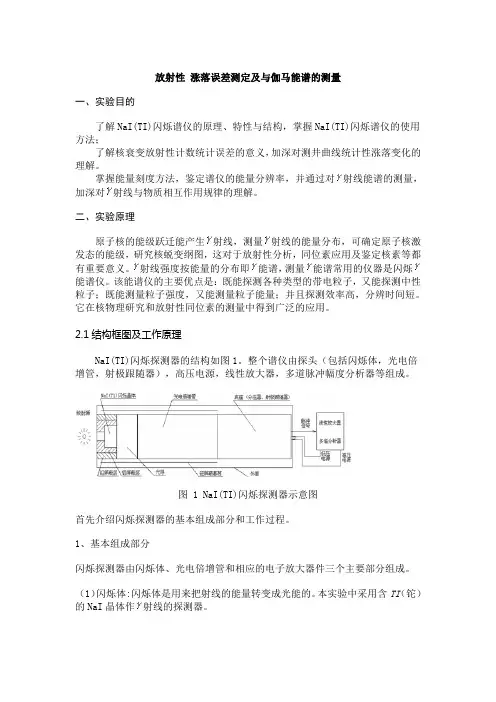

2.1结构框图及工作原理NaI(TI)闪烁探测器的结构如图1。

整个谱仪由探头(包括闪烁体,光电倍增管,射极跟随器),高压电源,线性放大器,多道脉冲幅度分析器等组成。

图 1 NaI(TI)闪烁探测器示意图首先介绍闪烁探测器的基本组成部分和工作过程。

1、基本组成部分闪烁探测器由闪烁体、光电倍增管和相应的电子放大器件三个主要部分组成。

(1)闪烁体:闪烁体是用来把射线的能量转变成光能的。

本实验中采用含TI(铊)的NaI晶体作射线的探测器。

(2)光电倍增管:光电倍增管的结构如图2。

它由光阴极K、收集电子的阳极A 和在光阴极与阳极之间十个左右能发射二次电子的次阴极D(又称倍增极、打拿极或联极)构成。

在每个电极上加上正电压,相邻的两个电极之间的电位差一般在100V左右。

当闪烁体放出的光子打到光阴极上时,发生光电效应,打出的光电子被加速聚集到第一倍增极D1上,平均每个光电子在D1上打出3~6个次电子,增值后的电子又为D1和D2之间的电场加速,打到第二倍增极D2上,平均每个电子又打出3~6个次级电子,这样经过n级倍增以后,在阳极上就收集到大量的电子,在负载上形成一个电压脉冲。

放射性衰变涨落统计规律姓名:***同实验人:*** *** ***一、实验目的:1. 了解放射性衰变的统计涨落现象和规律;2. 了解统计误差的概念,掌握计算统计误差的方法; 3. 统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型; 4. 学会用列表法和作图法表示实验结果。

二、实验原理简介:放射性现象就是不稳定的核素自发地放出粒子或γ射线,或在轨道电子俘获后放出X 射线,或产生自发裂变的过程。

在不稳定的核素中有天然放射性核素,也有人工放射性核素。

天然放射性核素发生衰变时,会放出α、β、γ 射线。

人工放射性核素还可以辐射出质子或中子等。

放射性自发衰变,一般不受温度、压力的影响,并按一定的指数规律变化。

在放射性测量中我们发现测量条件虽然没有发生变化,而测量结果并不完全一样,即放射源在每单位时间内发生衰变的原子数目是不同的,时多时少,有起有伏,但是它比较集中地在某一范围内波动,而这种现象就是放射性衰变的统计涨落。

出现这种现象的原因在于放射性原子核的衰变是自动发生的,哪一个原子核发生衰变是带有偶然性的,先后顺序并不确定。

“统计”是指对大量数据进行综合评价。

放射性现象的统计特征也需要通过长时间多次测量,采集大量数据(样本)才能观察到。

若测量数据为x ,当采集的样本个数为无穷大(个数很多)时,其数据在平均值x 附近按一定规律分布。

这一规律可以用下式来描述:()()!x xx P x e x -=⋅即泊松分布。

或用高斯正态分布来描述:2()21()2x x xP x exπ---=⋅这里的()P x 是测得计数为x 的概率。

当x 很小时服从泊松分布;当大于10时,泊松分布于高斯分布非常接近。

放射性测量仪器取得的数据,在一般情况下都比较大。

所以常利用高斯分布来描述放射性测量数据。

高斯分布也可以写作:22()()hx x h P x e π--=⋅12h σ=其中()P x 表示观测值x 出现的概率;h 称为“精确度指数”;σ称为“标准误差”。

【实验名称】 放射性涨落误差的测量 一、实验目的观察、了解放射性涨落放射性涨落误差的规律,了解放射性涨落误差的测量方法。

通过对放射性涨落误差的观察,加深对放射性的衰变特性的了解,增加感性的认识。

二、放射性的涨落误差放射性的原子核衰变是个随机过程,一种射性元素原子核不是同时全部衰变,而是:有先有后。

对每一原子核不知在何时衰变,但从大量的观察、统计来看,它遵循着某一规律就是说是微世界里的自然现象。

我们将放射性的这种由放射性涨落引起的误差,称之为涨落误差,或称之为放射性统计误差。

这种误差具有偶然误差的性质。

因此,我们通常取它的均方根误差作为标准误差。

由下式表式。

σ=式中:N i ——第1次的计数; M ——重复测量的次数: N -——M 次测量平均值。

相对误差由下式表示1NNδ--==≅从公式上可以看出N 越大,相对误差就越小。

如要求相对误差<1%,则计数N 应不小于1000。

而欲使误差<0.1%,则计数N 应大于106。

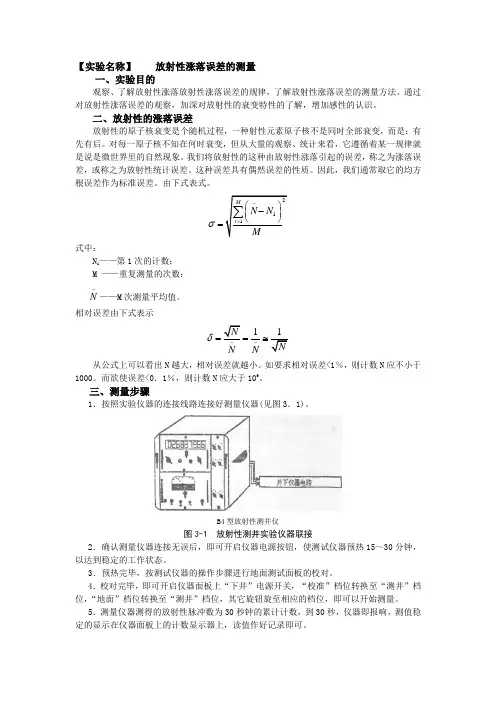

三、测量步骤1.按照实验仪器的连接线路连接好测量仪器(见图3.1)。

B4型放射性测井仪图3-1 放射性测井实验仪器联接2.确认测量仪器连接无误后,即可开启仪器电源按钮,使测试仪器预热15~30分钟,以达到稳定的工作状态。

3.预热完毕,按测试仪器的操作步骤进行地面测试面板的校对。

4.校对完毕,即可开启仪器面板上“下井”电源开关,“校准”档位转换至“测井”档位,“地面”档位转换至“测井”档位,其它旋钮旋至相应的档位,即可以开始测量。

5.测量仪器测得的放射性脉冲数为30秒钟的累计计数,到30秒,仪器即报响,测值稳 定的显示在仪器面板上的计数显示器上,读值作好记录即可。

四、数据整理及计算按统计要求,应进行1000次的测量读值。

实验中,主要以了解、观察放射性涨落误差的变化规律。

学习、掌握基本的放射性仪器的操作、测量方法。

因此,只进行适当的测量次数。

整理计算如下一次测量所得的计数为X 、X 出现的次数即它的频数为U X ,频数与观察次数M 之比,即 Ux /M 是计数为X 这一事件出现的频率。

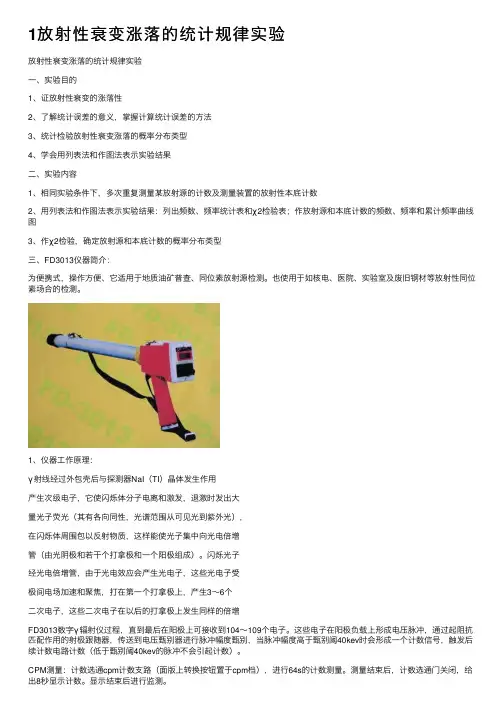

1放射性衰变涨落的统计规律实验放射性衰变涨落的统计规律实验⼀、实验⽬的1、证放射性衰变的涨落性2、了解统计误差的意义,掌握计算统计误差的⽅法3、统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型4、学会⽤列表法和作图法表⽰实验结果⼆、实验内容1、相同实验条件下,多次重复测量某放射源的计数及测量装置的放射性本底计数2、⽤列表法和作图法表⽰实验结果:列出频数、频率统计表和χ2检验表;作放射源和本底计数的频数、频率和累计频率曲线图3、作χ2检验,确定放射源和本底计数的概率分布类型三、FD3013仪器简介:为便携式,操作⽅便、它适⽤于地质油矿普查、同位素放射源检测。

也使⽤于如核电、医院、实验室及废旧钢材等放射性同位素场合的检测。

1、仪器⼯作原理:γ射线经过外包壳后与探测器NaI(TI)晶体发⽣作⽤产⽣次级电⼦,它使闪烁体分⼦电离和激发,退激时发出⼤量光⼦荧光(其有各向同性,光谱范围从可见光到紫外光),在闪烁体周围包以反射物质,这样能使光⼦集中向光电倍增管(由光阴极和若⼲个打拿极和⼀个阳极组成)。

闪烁光⼦经光电倍增管,由于光电效应会产⽣光电⼦,这些光电⼦受极间电场加速和聚焦,打在第⼀个打拿极上,产⽣3~6个⼆次电⼦,这些⼆次电⼦在以后的打拿极上发⽣同样的倍增FD3013数字γ辐射仪过程,直到最后在阳极上可接收到104~109个电⼦。

这些电⼦在阳极负载上形成电压脉冲,通过起阻抗匹配作⽤的射极跟随器,传送到电压甄别器进⾏脉冲幅度甄别,当脉冲幅度⾼于甄别阈40kev时会形成⼀个计数信号,触发后续计数电路计数(低于甄别阈40kev的脉冲不会引起计数)。

CPM测量:计数选通cpm计数⽀路(⾯版上转换按钮置于cpm档),进⾏64s的计数测量。

测量结束后,计数选通门关闭,给出8秒显⽰计数。

显⽰结束后进⾏监测。

PPM测量:(⾯版上转换按钮置于ppm档)计数选通ppm计数⽀路,先进⾏1s的判测计数。

当计数在0~99时,⾃动选择16s 档的测量时间;计数在100~199时,⾃动选择4s档的测量时间;计数在200以上时,⾃动选择2s档的测量时间。

第五章放射性核素显像习题(一)单项选择题1.放射性核素显像常用的半衰期是A.6.06小时 B.3小时 C.12小时 D.2.7天 E.8.1天2.核技术是研究A.核技术在医学中的应用及其理论 B.核技术的应用范畴 C.核技术的发展史D.核技术的发展前景E.以上都是3.目前核医学常用的治疗方法是A.内照射治疗B.敷帖治疗 C.外照射治疗 D.深部X线 E.加速器4.1896年法国的贝克勒尔发现了哪种元素的放射性,第一次认识到放射现象A.镭B.铀 C.钴D.锶E.钙5.居里夫妇发现的具有放射性的物质是A.镭B.铀 C.钴D.锶E.钙6.测定全身血容量采用的示踪技术为A.动态平衡法B.物质转换法 C.外照射法D.直接排泄法E.核素稀释法 F.以上都不是7.下面关于放射性显像的叙述不正确的是A.药物能自发地发射出射线 B.放射性药物可引入体内 C.药物可被组织器官吸收 D.药物能参与体内代谢过程E.射线可全部被仪器测量8.带电粒子靠近原子核时,因库仑电场的作用而改变运动方向与能量,若仅改变方向而不改变能量则称为A.韧致辐射 B.湮没辐射C.弹性散射D.电离辐射E.内转换 F.以上都不是9.湮没辐射见于下列哪种射线与物质的作用A.射线 B.正射线 C.射线 D.负射线 E.内转换 F.标志X射线10.核医学治疗中,主要通过探测体内的哪种射线,获得断层图像A.射线B.正射线 C.射线D.负射线 E.内转换放出光子 F.标志X射线11.在元素周期表中,位置相同,原子序数相同而中子数不同的是A.核素B.同位素 c.核子D.光子E.同质异能素F.放射性核素12.质子数相同,并且中子数也相同,因而质量数相同,并处于同一能量状态的原子,称为A.核素B.同位素C.核子D.原子核E.同质异能素F.放射性核素13.质子和中子统称为A.核素B.同位素 C.核子D.原子核 E.同质异能素 F.放射性核素14.下列哪种为同位素A.和 B.和 C.和 D.和 E.和 F.以上都不是15.放射性核素示踪技术所采用的示踪剂是A.蛋白质B.化合物 C.多肽 D.糖 E.放射性核素或由其标记的化合物 F.以上都不对16.在ECT的显像中,最常用最理想的核素是A. B. C. D. E. F.17.PET显像使用的射线及其能量是A.511KeV的X射线 B.511KeV的射线 C.511KeV的单光子 D.511KeV的一对光子E.140KeV的双光子18.当SPECT显像时,若射线的能量过高,则图像的分辨率会A.无影响B.增高C.降低D.增高或降低E.以上都不对19.当SPECT显像时,若射线的能量过高,则图像的灵敏度会.A.无影响B.增高C.降低D.增高或降低E.以上都不对20.PET显像的空间分辨率明显优于ECT,一般可达到A.0.1~0.5 mm B.1~2 mm增高C.0.1-0.2 mm D.3~4 mm增高或降低E.4-5 mm21.SPECT断层显像时,为了获得高质量的图像,下列哪项正确A.尽量大的探头旋转半径B.尽量多的探头采集帧数C.尽量减少采集矩阵D.尽量缩短采集时间 E.尽量大的药物剂量F.以上都不对22.放射性样品计数统计误差的原因是A.仪器质量不稳定 B.环境温度的改变 C.放射性核衰变数目的统计涨落 D.操作者个人误差 E.药物剂量过大F.以上都不对23.核素成像与CT、超声和MR的主要区别是A.CT和超声提供的是解剖学和结构变化的资料B.核素成像一般是提供功能变化的资料C.近年来螺旋CT动态扫描和动态MR可以反映不同病变造影剂增强 D.CT提供功能显像E.ABC说法正确24.放射性核素衰变快慢与下列哪些因素有关A.温度B.放射性物质本身性质 C.压强 D.放射性核素的数量25.放射性核素单位时间内衰变的核数目与下列哪些因素有关A.与初始的核数目成正比 B.与记数时尚存的核数N成正比 C.与衰变时间成正比 D.与衰变常数成反比26.关于辐射剂量,下面哪些说法不正确A.小剂量辐射可以潜伏几年或十几年B.辐射剂量可以积累 C.中剂量辐射可以在几天后发作D.我国最大容许剂量为90 mSV27.单光子发射型计算机断层主要是在体外探测A.射线B.射线 C.电子对湮灭时产生的双光子D.射线28.在放射性核素显像技术中,被誉为活体的分子断层图像的技术是A.SPECT B.ECT C.PET D.照相 E.SPECT和ECT29.单光子发射型计算机断层SPECT和正电子发射型计算机断层PET的共同特点是A.都是在体外探测射线 B.都是在体内探测射线 C.都是在体外探测射线 D.都是在体外探测双光子30.正电子发射型计算机断层PET通过探测一对光子来表征哪种衰变的发生情况A.衰变B.衰变C.衰变D.内转换31.用来作为放射性制剂的核素最好选用A.长寿命放射性同位素B.短寿命放射性同位素C.一般核素都可以 D.放射性同位素32.在各种医学影像设备中,就技术水平和应用价值来说,顶尖的当属。

实验一放射性统计涨落现象的认识一、 实验目的:1.了解放射性衰变的统计涨落现象和规律。

2.了解统计误差的概念,掌握计算统计误差的方法。

3.统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型。

4.学会用列表法和作图法表示实验结果。

二、 实验器材:1.γ总量检测仪(KZG03C辐射总量检测仪)2.片状Cs-137源(单能γ源:0.662MeV)三、 实验内容:1.在相同实验条件下,对某一放射性物质进行重复测量100次。

2.在相同的测量条件下,重复测量装置的放射性本底(计数)。

3.用列表法和作图法分别表示实验结果,并与理论分布曲线进行比较。

4.作2χ检验,确定放射源和本底计数的概率分布类型。

四、 实验原理:1.基本知识放射性现象就是不稳定的核素自发地放出粒子或γ射线,或在轨道电子俘获后放出X射线,或产生自发裂变的过程。

在不稳定的核素中有天然放射性核素,也有人工放射性核素。

天然放射性核素发生衰变时,会放出α、β、γ射线。

人工放射性核素还可以辐射出质子或中子等。

放射性自发衰变,一般不受温度、压力的影响,并按一定的指数规律变化。

在放射性测量中我们发现测量条件虽然没有发生变化,而测量结果并不完全一样,即放射源在每单位时间内发生衰变的原子数目是不同的,时多时少,有起有伏,但是它比较集中地在某一范围内波动,而这种现象就是放射性衰变的统计涨落。

出现这种现象的原因在于放射性原子核的衰变是自动发生的,哪一个原子核发生衰变是带有偶然性的,先后顺序并不确定。

由概率统计理论可知,随机现象可用伯努里试验来研究,并可以证明,当放射性原子核数目较多时,其衰变产生的计数分布(也即为核衰变分布)服从泊松分布。

即:n N eN N N P −=!)()( (020)N << (1-1)或者为正态分布:222)(2)()(σπσN N NeN N P −−= (20)N> (1-2)其中,σ,N 为计数的平均值和均方差,N 为相等时间间隔内单次测量的计数,)(N P 是计数为N 的概率。

放射性衰变涨落统计规律一、实验目的1.验证放射性衰变的涨落规律;2.了解统计误差的意义,掌握计算统计误差的方法;3.统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型;4.学会用列表法和作图法表示实验结果。

二、实验内容1.在相同的实验条件下,多次重复测量某放射源的计数;2.在相同的实验条件下,多次重复测量装置的放射性本底;3.用列表法和作图法表示实验结果;列出频数、频率统计和Χ2检验表;作放射源和本底计数的频数、频率、累积频率曲线图;4.作Χ2检验,确定放射源的本底计数的概率分布类型。

三、原理四、设备与装置1.点状Υ放射源;2.FD-3013型数字Υ辐射仪;3.ZDD3901石材放射性检测仪;4.FD-3017测氡仪;5.X-γ剂量率仪。

五、步骤1.按图放置好实验设备;2.检查仪器,并置于正常工作状态,3.选择测量时间,(对于FD3013、FD-3017仪器置于“1分”测量档);4.连续测量装置的本底计数10次以上,并记录之;5.连续重量测量放射源的计数30次以上,并记录之。

六、编写实验报告1.按基础知识要求,将计数分组、列表、制图(频率直方图和累积概率曲线);表1 .1实测频数、频率分布表2.使用均方误差公式σ=N1/2 和S求出均方误差;3.说明N1/2 的物理意义。

思考题:1.什么叫放射性衰变统计涨落规律?它服从什么规律?如何检验?2.σ的物理意义是什么?3.用单次测量结果与多次测量结果表示放射性测量结果时,为什么是N±N1/2,其物理意义是什么?4.为什么使用放射性的概率分布可以检查辐射仪的性能?5.对实验结果进行检验时,如何正确选择概率分布类型?附录:仪器操作FD3013型数字Υ辐射仪装入两节1号电池,注意正确放入电池的极性,正极朝里,负极向外;将仪器手柄部旋钮开关打开置于“ON”,预热5分钟;测量时将底部开关置于CPM/CPS(计数/分钟,计数/秒),测量时间为一分钟,每次测量结束,机器报警,记录数据,按手柄处红色按钮继续重复测量;测量要求于实验室固定点测量30次以上。

全国医用设备使用人员业务能力考评核医学影像装置(NMI,包括SPECT,PET)化学师专业考试大纲(2013年版)卫生部人才交流服务中心说明为更好地贯彻落实《大型医用设备管理办法》(卫规财发[2004]474号文)精神,中华医学会和卫生部人才交流服务中心自2004年开始分别组织对全国医用设备使用人员进行培训和专业技术知识统一考试。

为使应试者了解考试范围,卫生部人才交流服务中心组织有关专家编写了《全国医用设备资格考试大纲》,作为应试者备考的依据。

考试大纲中用黑线标出的为重点内容,命题以考试大纲的重点内容为主。

核医学影像化学师专业考试大纲第一章放射性药物总论1. 核医学定义与内容(1) 定义(2) 内容(3) 发展简史2.放射性核素示踪技术(1)示踪剂的概念(2)示踪技术的原理(3)示踪技术的优点(4)示踪技术的缺点与局限性(5)示踪实验的设计(6)示踪技术的主要类型及应用3. 放射性药物的定义、分类(1) 定义(2) 分类(3) 放射性药物性质的基本概念4.理想放射性药物的性质与特点(1) 理想性质(2) 特点5. 放射性药物的使用原则(1) 正确使用总原则(2)小儿应用原则(3)妊娠及哺乳期妇女应用原则6. 放药应用的基本考虑(1) 正确选择放射性药物(2) 内照射剂量(3)施用放射性药物的防护最优化(4)放射性药物与普通药物相互作用(5)放射性药物的不良反应及其防治第二章药物在体内运动规律1. 药物在体内的过程细胞膜的药物转运(1) 吸收(2) 分布(3) 生物转化(4) 排泄2. 药物的跨膜转运及其动力学(1)药物的跨膜转运(2)药物跨膜转运动力学3.药物代谢动力学(1) 药物代谢动力学参数(2) 药物代谢动力学研究方法4.放射性药物体内定位机制(1) 特异性摄取(2)特异性结合(3) 代谢性滞留(4) 引流和生物分布区(5) 物理或化学吸附(6)微血管栓塞(7) 细胞吞噬作用(8) 排泄清除(9)简单扩散第三章核物理基础1. 原子核(1) 原子结构(2) 原子核结构(3) 结合能(4)放射性与放射性核素2. 核的放射性衰变(1) α衰变(2) β衰变(3) β+衰变(4) 电子俘获(5) γ衰变(6) 内转换3. 放射性活度和单位(1) 放射性活度定义(2) 活度单位(3)放射性浓度4. 放射性核素的衰变规律(1) 衰变规律(2) 衰变常数(3) 半衰期(4) 递次衰变5. 核反应(1) 核反应概念(2)核反应分类(3)核反应遵从的守恒定律(4)反应能(5)反应道(6)核反应截面(7)核反应产额(8)回旋加速器实现的核反应(9)反应堆实现的核反应6. 射线与物质的相互作用(1) 电离和激发(2) α射线与物质的相互作用(3) β射线与物质的相互作用(4) γ射线与物质的相互作用7. 电离辐射量及其单位(1) 照射量(2) 吸收剂量(3) 当量剂量(4) 有效剂量第四章核医学仪器设备1.核医学设备分类(1)按用途分类(2)按探测原理分类2. 活度计(1)活度计组成与工作原理(2) 活度计性能(3) 活度计的质量控制3. 放射防护仪器(1)个人剂量仪(2)表面沾污检测仪(3) 环境检测仪4. γ相机与SPECT(1) γ相机与SPECT结构(2) γ相机与SPECT原理概述5. Micro SPECT(1)基本结构(2)性能6. PET(1) PET工作原理(2) PET设备结构7. 兼容型ECT-SPECT/PET(1)基本构成和成像原理(2)ECT符合成像与专用型PET成像的差异8. PET/CT(1)PET/CT的结构(2)PET/CT图像与PET图像的区别9. Micro PET(1)Micro PET的基本结构(2)Micro PET的性能10.回旋加速器(1)回旋加速器的理论基础(2)回旋加速器的原理(3)加速器的主要参数(4)回旋加速器的基本组成及主要功能(5)核素的生产11. 正电子药物自动合成器(1)原理及特点(2)18FFDG合成器(3)18F多功能合成器(4)11C多功能合成器第五章核医学放射防护1.辐射的生物效应(1) 随机效应(2) 确定性效应2.放射防护的标准与原则(1)放射性防护的标准(2)放射防护的基本原则(3)个人剂量限值3.核医学工作场所(1)选址(2)三个功能分区4.核医学工作中的防护(1)核医学中的辐射危害因素及防护措施(2)核医学工作中的放射防护要求(3)核医学中患者的防护原则及措施(4)工作人员的健康管理(5)剂量监测5.放射性废物处理(1)固体废物的处理(2)液体废物的处理(3)气体废物的处理(4)放射性废物的处理流程第六章放射性测量的统计学问题1.测量与误差(1)测量(2)误差(3)平均值(4)误差的表示(5)测量的精密度和准确度2.误差的传递与计算(1)平均误差的传递(2)标准误差的传递3.有效数字与运算(1)有效数字的概念(2)数字取舍规则(3)有效数字运算规则4.放射性计数的统计误差(1)放射性计数的统计涨落(2)放射性计数的统计误差5.统计误差的控制(1)样品净计数率的标准误差(2)计数率误差的控制(3)按测量精度确定测量时间第七章放射化学分离法1.放射化学分离的一些概念(1)放射化学分离过程的特点(2)载体及反载体(3)放射性物质的纯度(4)表征分离的参数2. 沉淀分离法(1) 沉淀分离法原理(2) 晶核的形成过程(3) 共沉淀现象3. 离子交换和离子交换色层(1) 离子交换剂(2) 离子交换层析法(3)离子交换平衡及动力学4. 溶剂萃取和萃取色层(1) 分配比(2)萃取剂(3) 反萃剂5. 膜分离技术(1) 常用的膜分离过程(2) 液膜分离技术6.电化学分离方法(1) 电化学置换(2) 电解沉积法(3) 电泳法(4) 电渗析法7.蒸馏和挥发法第八章放射性标记化合物1. 概述(1) 标记化合物的命名、分类(2) 标记化合物的若干基本概念(3) 放射性核素的选择(4) 医用放射性标记化合物的特点2. 标记化合物的制备方法(1) 化学合成法(2) 生物合成法(3) 同位素交换法(4) 金属络合法3. 单克隆抗体的标记(1) 放射性核素标记单克隆抗体的技术(2) 单克隆抗体标记物的稳定性第九章放药的监管与质控1.医疗机构制备和使用放药的监管(1)监管医疗机构制备和使用放药的法律和法规(2)医疗机构制备和使用放药有关监管机构及职责(3)医疗机构制备和使用放射性药品的许可(4)医疗机构研制放射性药品的备案(5)医疗机构制备正电子放药的制备和质控管理2.医疗机构制备正电子类放药的质量管理(1)质量保证(2)药品生产质量管理规范(GMP)(3)质量控制(4)医疗机构制备正电子放射性药品质量管理要点3.放射性药品质量检验(1)概述(2)物理检验(3)化学(放射化学)检验(4)生物检验4.放射性药品质量控制实施方案(1)医疗机构制备正电子放药质控实施方案(2)医疗机构制备锝[99m Tc]放药质控实施方案5.检验方法学验证(1)准确度(2)精密度(3)专属性(4)检测限(5)定量限(6)线性(7)范围(8)耐用性第十章核素发生器1.核素发生器的简介(1)发生器的基本概念(2)发生器种类(3)发生器平衡时间2.99Mo-99m Tc发生器(1)99m Tc发生器的种类及特点(2)99m Tc发生器的基本淋洗方法(3)99m Tc发生器的平衡时间计算(4)99m Tc淋洗质量控制3. 68Ge-68Ga发生器(1)68Ga发生器种类及特点(2)68Ga的浓缩及纯化(3)68Ga的基本应用4. 90Sr-90Y发生器(1)90Y发生器的特点及性质(2)90Y的淋洗及纯化(3)90Y的初步应用第十一章99m Tc放射性药物1. 锝的化学性质(1) 锝的一般化学性质(2) 锝的氧化还原电势(3) 锝的还原剂(4) 锝的价态(5) 锝的络合物和螫合物2. 99m Tc高锝酸钠和99m Tc标记的络合物与螫合物类药物(1) 99m Tc -高锝酸钠(2) 骨显像剂(3) 肾显像剂(4) 肝胆和肝显像剂(5) 心肌显像剂(6) 脑显像剂(7) 淋巴显像剂(8) 肿瘤显像剂第十二章放射性碘、磷、镓、铟、铊药物及骨痛治疗药物1.放射性碘药物(1)放射性碘的物理化学性质(2)放射性碘标记(3)131I-碘化钠(4)间-碘苄胍(5)碘标记的单克隆抗体(6)碘标记的受体显像剂(7)放射性123I、124I核性质2.减轻骨疼痛用放射性药物(1)89Sr-氯化锶(89SrCl2)(2)铼[186Re或188Re]羟乙基二膦酸盐(3)钐[153Sm ]乙二胺四亚甲基膦酸3.P-32放射性药物(1)血液病治疗药物(2)放射性胶体治疗剂4.放射性镓、铟、铊的放射性药物(1)镓、铟、铊的化学通性(2)放射性铟标记及其化合物第十三章正电子放射性药物1.氟-18标记的放射性药物(1)18F-FDG(2)18F-FLT(3)18F-FMISO(4)18F-FET(5)F-18化钠2.碳-11标记的放射性药物(1)11C-胆碱(2)L-11C-蛋氨酸(3)11C-乙酸钠(4)11C-氟马西尼(11C-FMZ)(5)11C-Raclopride(6)11C-CFT3.其它正电子药物(1)[13N] 氮-氨(13N-NH3)(2)氧-15水(3)68Ga-DOTA-TATE(4)124I-抗体。

实验一放射性衰变涨落的统计规律一、实验目的1、验证放射性衰变的涨落性2、了解统计误差的音义,掌握计算统计误差的方法3、了解统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型4、学会用列表法和作图法表示实验结果二、实验仪器设备1、FD-3013数字γ辐射仪一台2、点状γ放射源137Cs源一个三、实验步骤1、按要求检查仪器,使之处于正常状态2、按实验要求放置仪器设备,测量无源状态下仪器读数100次(ppm)3、测量有源状态下仪器读数100次四、实验结果记录及分析1、将所测两组数据按要求分组列表如下2、根据表中数据作图并计算3、将实测的两组数据分别输入计算器内,在SD 状态下直接计算__x 、σ4、作2x 检验(以计算器求出__x 和σ作为2x 检验中的计算) 1)、假设0H 经验分布符合正态分布 2)根据上面分组数据进行列表计算注意:表中数据计算________(1214)12141412()()()i x xxxxx p p pFFσσσσ<<----<<===-查数理统计书中表[()u F 标准正态分布函数表]可得3)设给定显著性水平α=0.05查γ=组表-1-2,查2x 分布临界值表得20.05x ,若20.05x >2x ,则接受原假设,认为该经验分布符合正态分布,否则不符合。

说明原因。

五、思考题1、什么叫放射性衰变涨落?它服从什么规律?如何检验?2、用单次测量结果与多次测量结果表示放射性测量结果时,哪种方法的精确度高,为什么?实验二物质对γ射线的吸收一、实验目的1、加深理解γ射线在物质中的吸收规律;2、掌握测量γ射线在不同物质中的有效(线)吸收系数和有效质量吸收系数;3、学会用曲线斜率、半吸收厚度以及使用最小二乘法拟和实测曲线的方法,求出有效(线)吸收系数和质量吸收系数;二、实验设备1、FD-3013数字γ辐射仪一台;2、γ放射源(6号点状镭源)一个;3、带中心孔的铅板若干块(铅准直器);4、作为吸收屏用的水泥板、铜板、铅板若干块(铜、铅被盗);注意:水泥板规格有三种:1cm,2cm,5cm;铁板规格有二种:0.2cm,0.5cm;三、实验步骤1、按要求检查仪器,使之处于正常工作状态;2、调整装置,是放射源准直器探测器中心处于同一轴线上;3、分别测量准直器在无源无屏时仪器底数记作Io;4、测量准直器在有源无屏时仪器读书记作Im;5、按下列厚度要求分别测量两种不同屏时γ射线吸收曲线;水泥屏(cm):1,3,8,15,20,25,30,40;铁 屏(cm) :0.5,1,1.5,2.0,4.0,6.0,8.0,12.0;6、测量完2种屏的γ射线吸收曲线后,重复测量Io 和Im,最后取前后两次测量得的Io 和Im 的平均植进行下面计算; 四、 实验结果记录及分析1 、将上述所测数据进行整理并填入下表:2 、根据表中数据作图并计算ln 20.6931212u d d ==线 y u t g x =∂=线u u ρ=线质33338.9/7.8/2.0/2.6/g cm g cm g cm g cm ρρρρ====铜铁水泥铝3 、将上表数据中的厚度和 成对地输入计算器中,用最小二乘法拟合出一直线y=Bd+A,在LD 状态下可以从计算器中直接得到AB 的值,其中,B 即为该直线的斜率(U线=-B)4 、对以上三种方法求出的U线和U质列表并分析五、思考题有效(线)吸收系数与哪些因素有关?为什么?实验三放射性核素的衰变规律及半衰期的测定一、实验目的1、掌握放射性核素的半衰期的测定规律2、验证某个放射性核素的衰变规律3、用曲线斜率法、图解法和最小二乘拟合直线法求出Th射气的半衰期二、实验设备1、FH-463,FD-125氡钍分析仪各一台2、钍射气源一个3、双连球一个,止气夹等三、实验步骤1、检查仪器使之处于正常工作状态2、按要求连接好仪器装置,测定仪器本底3、打开止气夹,均匀鼓动双连球,让钍射气均匀地布满闪烁室,待读数趋于稳定时停止鼓气,并记录仪器读数,记录如下四、实验报告编写根据上表数据作图,直接从曲线上即可求出半衰期T½的值。

实验一放射性统计涨落现象的认识

一、实验目的:

1.了解放射性衰变的统计涨落现象和规律。

2.了解统计误差的概念,掌握计算统计误差的方法。

3.统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型。

4.学会用列表法和作图法表示实验结果。

二、实验器材:

1.γ总量检测仪(KZG03C辐射总量检测仪)

2.片状Cs-137源(单能γ源:0.662MeV)

三、实验内容:

1.在相同实验条件下,对某一放射性物质进行重复测量100次。

2.在相同的测量条件下,重复测量装置的放射性本底(计数)。

3.用列表法和作图法分别表示实验结果,并与理论分布曲线进行

比较。

4.作2 检验,确定放射源和本底计数的概率分布类型。

四、实验原理:

1.基本知识

放射性现象就是不稳定的核素自发地放出粒子或γ射线,或在轨道电子俘获后放出X射线,或产生自发裂变的过程。

在不稳定的核素中有天然放射性核素,也有人工放射性核素。

天然放射性核素发生衰变时,会放出α、β、γ射线。

人工放射性核素还可以辐射出质子或中子等。

放射性自发衰变,一般不受温度、压

力的影响,并按一定的指数规律变化。

在放射性测量中我们发现测量条件虽然没有发生变化,而测量结果并不完全一样,即放射源在每单位时间内发生衰变的原子数目是不同的,时多时少,有起有伏,但是它比较集中地在某一范围内波动,而这种现象就是放射性衰变的统计涨落。

出现这种现象的原因在于放射性原子核的衰变是自动发生的,哪一个原子核发生衰变是带有偶然性的,先后顺序并不确定。

由概率统计理论可知,随机现象可用伯努里试验来研究,并可以证明,当放射性原子核数目较多时,其衰变产生的计数分布(也即为核衰变分布)服从泊松分布。

即:

n N e

N N N P -=!)()( (020)

N << (1-1)

或者为正态分布:

2

22)(2)()(σπ

σN N N

e

N N P --

= (20)

N

> (1-2)

其中,σ,N 为计数的平均值和均方差,N 为相等时间间隔内单次测量的计数,)(N P 是计数为N 的概率。

应当指出,当N 值比较大时,由于N 值出现在期望值附近的概率也比较大,此时均方差为

σ=

≈

(1-3)

σ的大小反映了计数的涨落性大小,也即反映了核衰变的涨落性

大小。

N 的大小反映了核衰变的集中趋势。

单次测量计数N 及统计误

差(用均方差σ表示)与平均值之间的关系可以用式(1-3)表示。

放射性衰变规律服从泊松分布或正态分布是一客观规律。

若辐射仪器能正确的反映出这个规律,说明仪器性能良好,可以使用于放射性测量工作。

2.2

χ检验

从数学上可以证明,在一定条件下放射性衰变的涨落性符合泊松分布或正态分布,但是它需要测量结果验证。

验证的方法是将实测数据的分布与数学上导出的理论分布进行比较,作统计假设检验。

五、 实验步骤:

1. 由指导老师或自己在实验场所及附近设定一条测线进行不同测点放射性γ总量测量。

每隔10秒记数,每一个测量点记数3次取均值。

2. 在实验室内找一定点,在同一条件下进行多次重复性测量(每隔10秒记一次数,不少于100次),然后以平均值N 为中心,以δ∕2为组距统计画出落在计数落在N ±δ、N ±2δ、N ±3δ区间内的概率,与理论值相比较。

(δ为均方差)

六、 数据分析与处理:

1. 用标准误差和标准偏差相比较:

∑=-

-=100

1

1

i i

N

K

N

数据分布(高斯分布)的标准误差σ=

有限次测量的标准偏差δ=

由计算结果得到的标准误差σ和标准偏差 比较,说明这组数据的可靠性。

表1 测量的原始数据

根据表1测得的数据在平面直角坐标上画出测线的放射性水平示意图(注:用测点表示横坐标,测点间距要求大体一致;用每个测点的计数表示纵坐标)。

2.用置信区间内的概率比较,结合频率分布直方图,可得到概率统计如下:

表2 测量数据的置信分布情况

例图1

计数落在N±δ区间内的概率为84%(理论68.3%),落在N±2δ区间内的概率为94%(理论95.5%),落在N±3δ区间内的概率为98%(理论99.7%),基本符合正态分布。

例图2 在同一条件下重复测量数据

七、实验结论与心得体会:

八、思考题:

1.衰变服从什么规律,核辐射测量的两个基本特征是什么?

2.统计误差的意义是什么?

九、参考文献:

1.复旦大学、清华大学、北京大学合编《原子核物理实验方法》

原子能出版社1998。

2.[美] 格伦F.诺尔《辐射探测与测量》原子能出版社1988。

3.贾文懿《核地球物理仪器》原子能出版社1982。

4.周容生《核方法原理及应用》地质出版社1994。

5.张锦由主编《放射性方法勘查实验》原子能出版社1992。

6.丁富荣等编著《辐射物理》北京大学出版社2004。