方案-苏联出兵中国东北:目标和结果

- 格式:docx

- 大小:20.06 KB

- 文档页数:4

当年苏联红军出兵中国东北始末2013-11-17 12:29:43归档在《不屈的意志》 | 浏览88834 次 | 评论36 条当年苏联红军出兵中国东北始末1早在1939年,日本陆军部实施“北进政策”,由占领中国东北的关东军,挑衅苏联,在荒凉的蒙古草原诺门罕,日军与苏联红军干上一仗,苏军在朱可夫元帅指挥下,日军关东军碰上了强硬对手,苏联红军的机械化和指挥官的现代战术,让18000多名日军葬身草原。

1941年,德国对苏联不宣而战,进行突然袭击,苏联为在西线专门与德国作战,安定东线迫在眉睫,于是又与日本签订互不侵犯条约。

1945年,德国在盟军的打击下,覆灭在即;同年2月,在苏联克里米亚半岛的度假胜地雅尔塔,为尽快促使日本投降,结束太平洋战争,美国总统罗斯福认为联合打击日本的时候已到,他请求斯大林出兵东北,以实现对日致命一击。

这个时候的斯大林坐地要价,认为需要给苏联一个出兵的理由,罗斯福答应了斯大林的要求,在涉及当时中国政府核心利益之下,在没有中国政府在场、甚至毫不知道情况下,罗斯福与斯大林达成了协议,即《雅尔塔协定》,其内容主要为:维持外蒙古独立现状,租借中国旅顺港做军事基地,保证战后,苏联替代日本在中国东北独享商业利益等等。

2事件发生几个月之后,蒋介石才私下从美国驻华大使赫尔利嘴中得知密约的部分内容,认为不能指望美国人,于是派宋子文直接与苏联接触,同斯大林签订一项条约。

1945年6月30日,宋子文一行抵达莫斯科,7月2日,斯大林亲自与宋子文等会谈,会谈时,斯大林拿一张纸往宋面前一掷,说,谈你的问题是可以的,但只能拿这个东西做根据,这是罗斯福签过字的,宋一看,知道是《雅尔塔协定》。

7月9日,蒋介石致电斯大林:中国政府今愿以最大牺牲与诚意,寻求中苏关系根本之解决;这也表明蒋介石默许了1945年2月罗斯福答应的斯大林所谓“给苏联一个出兵的理由”而开出的条件即:国民政府承认外蒙古现状,苏联承认中国对东三省的主权,旅顺港采取“共同使用”而不是“租借”30年,苏联承诺不向中共提供武器。

中国历史八年级上册知识点第一单元:侵略与反抗第一课鸦片战争1.英国发动鸦片战争的根本原因 : 9世纪上半期,为了开辟中国市场,推销工业品,掠夺廉价的工业原料.向中国走私鸦片的直接原因:为了扭转贸易逆差.2.1839年,林则徐被道光绪帝派往广州进行禁烟.6月在虎门海滩销毁鸦片,这是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反对外来侵略的坚强意志,领导这场斗争的林则徐,成为民族英雄,这次活动成为鸦片战争的导火线.3.1840-1842年,第一次鸦片战争爆发.鸦片战争以后,中国开始从封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会,是中国近代史的开端。

1842年,英国侵略者强迫清政府签订了丧权辱国的中英《南京条约》,这是中国近代第一个不平等条约。

(P5)鸦片战争的主要影响:①中国从封建社会逐步变成半殖民地半封建社会;②是中国历史的转折点,中国近代史的开端。

第二课第二次鸦片战争期间列强侵华罪行1. 1856年10月至1860年10月,以英法联军为主凶,美俄两国为帮凶,英法联军为进一步打开中国的市场,发动了第二次鸦片战争.占领北京后,火烧圆明园.2.在第二次鸦片战争前后,俄国强迫清政府签订了一系列不平等条约,共割占了中国东北和西北领土一百五十多万平方公里。

3.1851-1864年太平天国运动。

1851年,农民革命领袖洪秀全在广西桂平全田村发动起义,建号太平天国,起义军称“太平军”。

1853年建立起与清朝对峙的政权,占领南京改名天京,定为都城。

第三课收复新疆1.1875年,左宗棠被任命为钦差大臣,讨伐阿古柏。

.左宗棠作为钦差大臣,采取"先北后南,“缓进急战”的策略,收复了新疆.为加强西北边疆的管理和防务,左宗棠收复新疆的基本史实:1876年左宗棠进军新疆,1881年中国收回伊犁,1884年清政府在新疆设立行省。

2.意义:新疆的收复,不仅打击了侵略者的气焰,而且维护了国家的利益,民族的尊严,同时对新疆的开发和建设有着重要的历史意义。

第21课敌后战场的抗战一、平型关大捷1、背景:淞沪会战期间,日军侵入山西,企图侵占太原2、时间:1937年9月3、交战双方:林彪指挥的八路军第一一五师和日军板垣师团一部4、结果:歼灭日军1000多人5、意义:是全民族抗战以来中国军队在正面战场取得的第一个胜利,粉碎了日军“不可战胜”的神话。

二、毛泽东《论持久战》和抗日革命根据地的建立与发展(一)毛泽东发表《论持久战》1、时间:1938年2、目的:为了驳斥“亡国论”和“速胜论”的错误观点3、主要内容:①中国既不能速胜,也不会亡国②抗日战争是持久战,战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。

③实行人民战争的路线,最后的胜利一定属于中国。

4、影响:阐明了中国共产党的抗日持久战战略总方针,大大增强了全国人民坚决抗战的决心和信心。

(二)抗日根据地的建立与发展1、建立:(1)概况:中国共产党在华北、华中、华南和东北地区创建抗日根据地和游击区,牵制和抗击了大量日军。

(2)战略总后方(指挥中枢):延安2、发展措施:(1)军事:展开人民游击战争,进行反“扫荡”,创造了麻雀战、地道战、地雷战、破袭战、水上游击战等战法。

(2)政治:建立抗日民主政权(3)经济:实行农民减租减息、地主交租交息的土地政策,开展大生产运动。

3、作用:根据地成为敌后游击战得以坚持并取得最后胜利的基地。

4、敌后战场的地位:敌后战场和正面战场相互配合,构成了中国抗日战争的整体。

三、百团大战1、背景:为了消灭抗日根据地,日军实行“囚笼政策”2、目的:粉碎日军对敌后抗日根据地的“扫荡”和封锁,振奋抗战军民的士气3、时间:1940年下半年4、指挥者:彭德怀5、规模:八路军组织100多个团,在华北对日军发动大规模进攻6、主要目标:破袭日军交通线,摧毁敌人交通线两侧及抗日根据地内的日伪军据点7、意义:有力打击了日军的侵略气焰,提高了共产党和八路军的威望,振奋了全国军民争取抗战胜利的信心8、结果:日军遭受打击后,立即组织重兵对八路军及抗日根据地实施报复性“扫荡”,八路军随即转入反“扫荡”作战。

远东战役的历史事件介绍远东战役是第二次世界大战后期苏联出兵中国东北、朝鲜北部、千岛群岛和南萨哈林,歼灭日本关东军的一次战略性进攻战役,以下是店铺为你整理的远东战役的历史事件介绍,让我们一起来了解。

远东战役的简介远东战役在历史上是一场极其特殊的战役,是一场有第三方参战的战争。

那么翻阅历史资料,具体看看有关远东战役简介,从远东战役简介中,去弄清楚远东战役是一场什么性质的战争,从远东战役简介去了解这场战争的起因、经过以及结局。

远东战役同样也是第二次世界大战中的一场战争,其发生在亚洲战场,具体的发生地是中国,对抗双方分别为同盟国苏联和中国、轴心国日本。

可以说,远东战役的落幕标志着反法斯西战争的完结,也标志着世界第二次大战的基本完结。

远东战役发生于1945年8月9日,经过短短不到十天的战争之后,在苏联和中国的强有力的攻击下,以日本宣布无条件投降告终。

远东战役的发生地并不是一个固定的地点,这是因为中国地域广阔性而决定的,其战争的主要发生地是中国的东北地带,包括了以朝鲜北部、千岛群岛和南萨哈林为主的地点。

日本作为法西斯力量的轴心国之一,在中国施展了大量的侵略性行为,犯下了深重的罪孽,中国人民一直利用自身的武装力量不断的对抗着日本,苏联作为中国的老大哥,同样是同盟国,为了抵制日本的侵略行为,将日本赶出中国,共同组织并发动了这场远东战役,为了取得这场战争的胜利,苏联方面派出了大量的军队,用几乎两倍于日本的军力以闪电般取得了远东战役的胜利。

远东战役的日本伤亡情况远东战役在历史上是一场极其著名的战役,这场战役的范围极广、但历时却极短,在第二次世界大战的所有战役中,可称得上是一场闪电战。

远东战役的战败方为支持法西斯的日本,那么远东战役日本伤亡情况如何?远东战役日本伤亡数量为多少?远东战役日本伤亡巨大的原因又是什么?远东战役的作战双方是代表同盟国的苏联和中国,以及代表轴心国的日本,远东战役以同盟国的胜利、轴心国的战败为结局,在远东战役中,战败方日本的伤亡情况较为惨重,日本远东战役中参战人员共计七十万人左右,仅死亡人数就达到8.3万人次,受伤达3.4万人次,剩余59.4万人次全数投降。

抗战胜利后进军东北纪实作者:刘志青来源:《同舟共进》2018年第02期1945年2月,美苏英三国首脑举行会议,发表关于击败法西斯德国的《雅尔塔公报》,秘密签订《雅尔塔协定》。

该协定规定,苏联在欧战结束后两个月或三个月内出兵中国东北参加对日作战,苏联得到使用中国东北军事港口、贸易港口和铁路交通的特权。

此后,苏联与中国国民政府签订《中苏友好同盟条约》等,约定:日本投降以后,苏军当于3个星期内开始撤退,最多3个月完全撤退。

此后,苏军应将东北完整地交还予中国国民政府。

由于缺乏交通运输工具,开进东北的国民党军极为有限。

应蒋介石的请求,美国帮助将西南、华南等地的国民党军转运东北,美国海军陆战队先后在青岛、天津、秦皇岛登陆。

中国共产党从革命发展前景出发,根据中苏关系的变化适时做出调整,调集各路武装以各种途径进入东北。

“九一八”事变后,中国共产党旗帜鲜明地担负起领导东北人民抗日的重任,坚决支持东北抗日义勇军,揭开了中国人民武装反对日本帝国主义侵略的序幕。

在中国共产党领导下,反日游击队、人民革命军、抗日联军坚决抵抗日本侵略,坚持了14年英勇斗争。

后来,东北抗联在极端困难的条件下,被迫撤退至苏联境内,整编为教导旅。

1945年7月下旬,东北抗联教导旅开始陆续抽调一部分人员组成若干小组,配合苏联远东军出兵中国东北的军事行动。

8月8日,苏联对日本宣战。

8月9日,苏联远东军150余万人从东、西、北三面进入中国东北,对日本关东军发动猛烈进攻。

在东北坚持游击战争的东北抗联官兵,立即号召群众,组织人民武装,向日军补给线出击,追歼日军溃散部队。

东北抗联教导旅主力则整装待发,随时准备同苏联远东军一起返回东北,完成解放东北的作战任务。

在苏联远东军的迅猛攻击下,日本关东军土崩瓦解。

至8月22日,东北各大城市全部被远东军占领。

9月5日至10日,东北抗联教导旅330人在周保中、李兆麟率领下,分批从苏联返回东北。

日本投降后,东北抗联的任务已是保卫抗战胜利果实,同国民党发动内战、抢夺抗战胜利果实的行为进行斗争。

1945年中苏军队张北会师及其战略意义郎琦【摘要】摘要:1945年8月,苏联出兵中国东北、察哈尔和热河地区。

在长城沿线,晋察冀军区八路军所属部队与苏军纷纷会师,其中,“张北会师”是中国共产党军队与苏军的首次会师。

对张北会师的研究不仅关涉双方最早会师的时间与地点,更为重要的是张北会师的战略意义重大,它打通了延安与东北的通道,促进了党中央“向南防御、向北发展”决策的提出,为建立以张家口为中心的基本战略根据地提供了军事保障。

【期刊名称】河北北方学院学报(社会科学版)【年(卷),期】2016(032)001【总页数】6【关键词】中苏军队;张北;首次会师;战略意义会师是独立行动的友军或盟军在战地的会合,其结果会对战局产生重要影响,如红军井冈山会师和会宁会师等。

会师有大小之分与先后之别,如红一、四方面军达维小会师之后便有懋功大会师。

此外,也有国际性的会师,如二战时期欧洲战场的易北河会师。

1945年8月,在远东战场,苏联红军出兵中国,中国共产党领导的八路军积极向北发展,与苏联红军在张北首次会师,这次会师具有重要的战略意义。

一、晋察冀军区八路军最早与苏军会师的地域与时间抗日战争时期,中国共产党领导的抗日武装有东北抗联、八路军、新四军及华南各抗日纵队。

苏联出兵中国后,毛泽东与朱德致电斯大林:“中国解放区的一万万人民及其军队,将以全力配合红军及其他同盟国军队消灭万恶的日本侵略者。

”[1]并抽调八路军、新四军干部和军队挺进东北。

当时,苏军有“不能越过长城”的规定,进军范围仅限于东北及热河和察哈尔地区[2]4,这在参与中苏军队会师的中国共产党领导人的回忆中多有提及①。

“不过长城”应源自雅尔塔协定,但文字中并未显现,“美苏通过雅尔塔协定实际上达成一种默契:外蒙和满洲是苏联的利益范围,而长城以南的其他中国地区在‘门户开放’政策的含义下,为美国的利益区”[3]。

既然“不过长城”是苏联方面的底线,那么中国共产党领导的抗日武装只有在长城以外才可能达成与苏军的会师。

中华民族的抗日战争复习教案中华民族的抗日战争复习教案11、九一八事变1931年9月18日,日本侵占我国东三省。

九一八事变拉开了中国人民局部抗战的序幕。

2、西安事变(1936年12月12日)①张学良,杨虎城联合行动,扣押了蒋介石,实行“兵谏”,通电全国,要求停止内战,联共抗日。

最后蒋介石接受了停止内战,联共抗日的主张,西安事变和平解决。

②意义:标志着十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

3、卢沟桥事变,又称七七事变1937年7月7日,日军突然进攻卢沟桥,炮轰宛平城,中国守军奋起抵抗,佟麟阁、赵登禹先后为国捐躯。

全国性的抗日战争从此爆发。

4、台儿庄战役1938年春,在李宗仁指挥下,中国军队在台儿庄大败日军,消灭日军一万多人,台儿庄战役是抗战以来中国军队取得的重大胜利。

5、百团大战1940年,在彭德怀等指挥下,百团大战给敌人以沉重打击。

百团大战是抗战期间中国军队主动出击日军的一次规模的战役。

6、抗日战争的胜利对中国和世界的影响:(1)是中国人民近百年来第一次取得反帝国主义斗争的完全胜利。

(2)洗刷了近代以来的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点(3)有力的配合和援助了世界反法西斯战争(4)中国人民为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献,也作出了巨大的民族牺牲。

7、南京大屠杀给人类怎样的启示?当今日本右翼势力企图抹杀历史真相的目的是什么?作为中国人应如何看待日本否认历史、修改教科书这一现象?(1)启示:珍惜生命,反对战争,争取和平。

(2)目的:这种行为表明他们不但没有诚意反省战争罪恶,而且企图是日本军国主义复活。

(3)如何看待:他们这种歪曲历史,否定历史的行经,严重伤害了被侵略国人民的感情,不利于亚洲和世界的和平与稳定;给我们敲响了警钟,要时刻防范日本军国主义的复活,维护世界和平。

中华民族的抗日战争复习教案21931年日本帝国主义发动九一八事变,中华民族面临严重的民族危机,全国抗日救亡运动不断高涨。

苏联出兵东北始末:消灭日寇还是抢夺东北利益1945年8月9日零时10分,苏联一百五十多万军队从东、北、西三个方向,在四千多公里的战线上越过中苏、中蒙边境,向日本关东军发动突然袭击。

曾号称“皇军之花”的关东军,在苏军的打击下,顷刻间灰飞烟灭。

苏联为什么要出兵东北?这一百多万军队又是如何运往远东地区?苏军撤退前将多少武器交给了中共军队?本文将披露其中的内幕。

来自雅尔塔的承诺1945年2月4日至11日,一个具有划时代意义的会议在雅尔塔召开,出席会议的有苏、美、英三国首脑斯大林、罗斯福和丘吉尔,以及三国外交部长莫洛托夫、斯退丁纽斯和艾登。

这是苏、美、英三国在第二次世界大战期间举行的一次最重要的会议,一共开了八次首脑会议,四次工作午餐或晚餐会议,多次双边会谈,多次外长会议。

会议一项重要内容就是讨论苏联出兵中国东北问题。

早在1943年德黑兰会议上,斯大林就对罗斯福和丘吉尔说过:“一旦德国最后垮台,那时就有可能把必要的支援部队调到西伯利亚,然后我们就能联合起来打击日本。

”这是斯大林第一次明确表示在对德国战争结束后苏联将参加对日作战。

当时,三方还就苏联出兵东北的政治条件进行了试探性的会谈。

当年在修建西伯利亚铁路时,一位英国人曾这样说过:“在亚洲获得一个不冻港作为铁路的终点站,可能是俄国合理的愿望。

而当这生效时就意味着俄国大大增加在亚洲的武装力量;……拥有一个不冻港就意味着,这条铁路直达那个港口穿过的那整个地区都将成为俄国的了。

”德黑兰会议期间,丘吉尔也说了同样的话:“像俄国这样一个巨大的陆地应当有一个不冻港。

”毫无疑问,这句话正中斯大林的下怀,所以他问丘吉尔:“在远东能够为俄国做些什么?”丘吉尔回答说,他对苏联关于远东不冻港的看法感兴趣。

罗斯福则明确告诉斯大林,自由港的主张可以适用于远东地区,他还举例说,大连就有这种可能性。

斯大林对此表示赞成,喜悦之情溢于言表:“那将是不坏的。

”在雅尔塔,2月8日,斯大林同罗斯福秘密讨论了苏联出兵中国东北的问题。

苏联出兵中国东北的原因和影响作者:熊美云来源:《红广角·党史与文献研究》 2017年第5期【摘?要】1945 年 8 月 9 日,苏联出兵中国东北对日宣战。

这一行动不仅加速了日本帝国主义投降的历史进程,而且对抗战胜利后中国革命形势的发展也产生了重大影响。

但苏联出兵东北既有美英等国方面的原因,也有苏联自身国家利益方面的原因。

【关键词】苏联;中国东北;雅尔塔协定;远东战略【中图分类号】D231 ;K26????【文献标志码】A?????【文章编号】1672-3570-(2017)05-0095-051945 年 8 月,苏联对日宣战并出兵中国东北,这一行动对于加速日本无条件投降,提前结束战争,产生了重要影响。

然而,苏联出兵中国东北对于其在远东战略中的地位,特别是在苏联对华政策中的作用,亦是不能忽视的。

一、苏联出兵中国东北的原因之一:美英等国要求在反法西斯同盟的重创下,德意都相继战败。

而在中国战场上,中国人民的顽强抗争致使日本不得不一再改变其对华的政策,加上美国对太平洋海域的牢牢控制使得日本陷于困境。

尽管在这样的情况下,日本的军事力量仍然不能小觑,尤其是关东军有约 70 万人。

夺取反法西斯战争的全面胜利虽已可预见,但仍不易,要在短期内战胜日本,还相当困难。

按照美国三军参谋长联席会议的保守估计,在德国投降后,至少还需要一年半的时间才能彻底战胜日本,外援如果单纯指望美国政府,那么美国必须要为此付出极大的伤亡代价。

①美国参谋长联席会议主席马歇尔更是指出:“在日本本土使日本投降,估计要牺牲 50 万美国人的生命。

但如果采取苏联在美军对日本登陆作战之前,率先在中国的满洲地区对日宣战的作战策略,美国政府将可以避免 50 万人的损失。

” ② 同时美国也担心,在打败日本、结束二战,实现自己的世界霸主目标的过程中,苏联会成为其最大的竞争对手。

因而,美国政府再三要求苏联政府参加对日作战。

另一方面,美国在远东问题上对苏联的要求并不在于苏联是否参战,而在于是否能够尽早参战。

说明:

八年抗战的胜利既有中华民族各阶层、各党派、各人民团体、的努力,也有海外华侨的鼎力相助,还有世界上一切爱好和平和自由的人民的支持和帮助,是大家共同努力(工作)的结果。

不可否认,美国向日本投下原子弹和苏联出兵中国东北确实加速了日本的投降。

但日本的无条件投降是反法西斯盟国共同浴血奋战的结果,中国在这一过程中发挥了重要作用。

抗日战争胜利是多方面原因综合的结果,不能简单地归结为是那一单方面的原因。

所以说前面六个谜底都比较片面,谜底“共工”比较符合历史事实,客观。

分析抗战胜利的原因:

材料一加上日本是小国,地小、物少、人少、兵少,中国是大国,地大、物博、人多、兵多这一个条件,于是在强弱对比之外,就还有小国、退步、寡助和大国、进步、多助的对比,这就是中国决不会亡的根据。

强弱对比虽然规定了日本能够在中国有一定时期和一定程度的横行,中国不可避免地要走一段艰难的路程,抗日战争是持久战而不是速决战;然而小国、退步、寡助和大国、进步、多助的对比,又规定了日本不能横行到底,必然要遭到最后的失败,中国决不会亡,必然要取得最后的胜利。

——毛泽东《论持久战》材料二这次抗战,是以广大的土地来和敌人决胜负;是以众多的人口来和敌人决生死。

……我们现在与敌人打仗,就要争时间。

我们就是要以长久的时间来固守广大的空间,要以广大的空间来延长抗战的时间,来消耗敌人的实力,争取最后的胜利。

——蒋介石《抗战必胜的条件与要素》

①中国抗战的正义性、进步性和中国国土广阔、人多兵广,能够支持长期战争,中国坚持持久抗战。

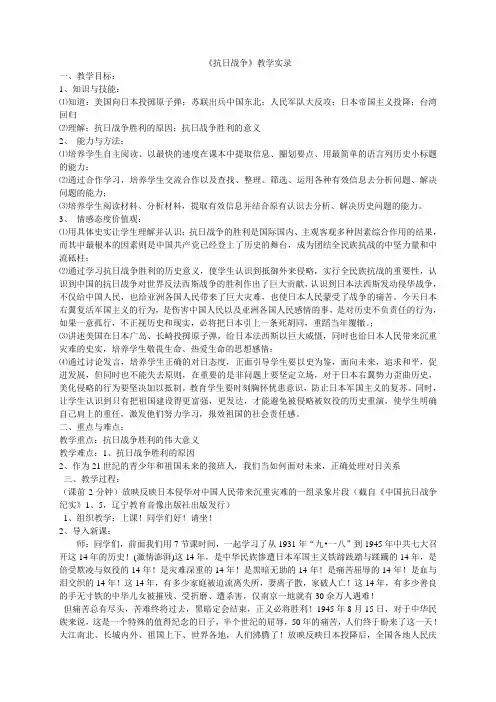

《抗日战争》教学实录一、教学目标:1、知识与技能:⑴知道:美国向日本投掷原子弹;苏联出兵中国东北;人民军队大反攻;日本帝国主义投降;台湾回归⑵理解:抗日战争胜利的原因;抗日战争胜利的意义2、能力与方法:⑴培养学生自主阅读、以最快的速度在课本中提取信息、圈划要点、用最简单的语言列历史小标题的能力;⑵通过合作学习,培养学生交流合作以及查找、整理、筛选、运用各种有效信息去分析问题、解决问题的能力;⑶培养学生阅读材料、分析材料,提取有效信息并结合原有认识去分析、解决历史问题的能力。

3、情感态度价值观:⑴用具体史实让学生理解并认识:抗日战争的胜利是国际国内、主观客观多种因素综合作用的结果,而其中最根本的因素则是中国共产党已经登上了历史的舞台,成为团结全民族抗战的中坚力量和中流砥柱;⑵通过学习抗日战争胜利的历史意义,使学生认识到抵御外来侵略,实行全民族抗战的重要性,认识到中国的抗日战争对世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献,认识到日本法西斯发动侵华战争,不仅给中国人民,也给亚洲各国人民带来了巨大灾难,也使日本人民蒙受了战争的痛苦。

今天日本右翼复活军国主义的行为,是伤害中国人民以及亚洲各国人民感情的事,是对历史不负责任的行为,如果一意孤行,不正视历史和现实,必将把日本引上一条死胡同,重蹈当年覆辙。

;⑶讲述美国在日本广岛、长崎投掷原子弹,给日本法西斯以巨大威慑,同时也给日本人民带来沉重灾难的史实,培养学生敬畏生命、热爱生命的思想感情;⑷通过讨论发言,培养学生正确的对日态度,正面引导学生要以史为鉴,面向未来,追求和平,促进发展,但同时也不能失去原则,在重要的是非问题上要坚定立场,对于日本右翼势力歪曲历史,美化侵略的行为要坚决加以抵制。

教育学生要时刻胸怀忧患意识,防止日本军国主义的复苏。

同时,让学生认识到只有把祖国建设得更富强,更发达,才能避免被侵略被奴役的历史重演,使学生明确自己肩上的重任,激发他们努力学习,报效祖国的社会责任感。

北师大版八年级上册历史15--24课期末复习提纲八年级历史上册期末复习提纲第15课星星之火,可以燎原27年4月12日以蒋介石为首的国民党右派叛变革命,发动四一二政变,大肆屠杀共产党和革命群众,面对国民党反动派的屠杀政策,共产党只有进行武装抵抗。

一、八一南昌起义背景:国民革命运动的失败时间:1927年8月1日领导:周恩来、贺龙、叶挺、朱德结果:起义胜利后,在转战中失败。

意义:打响了武装反抗国民党反动派的枪;成为中共创建人民军队、独立领导武装斗争的开始,它在中国共产党历史上开辟了一个新的时期。

二、1927年8月7日,中共召开八七会议,确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,毛泽东提出“枪杆子里面出政权”这一论断。

三、革命摇篮井冈山秋收起义:1927年9月毛泽东领导工农革命军在湖南起义。

过程:长沙受挫—文家市决策—三湾改编—井冈山文家市决策:向农村进军,开辟农村革命根据地三湾改编:确立了党对军队的绝对领导地位井冈山革命根据地:中国革命史上个农村革命根据地。

意义:是中共探索农村包围城市、武装夺取政权这一正确革命道路的开始。

井冈山会师:1928年4月毛泽东与朱德在井冈山胜利会师部队改编为中国工农红军第四军。

三、红军长征直接原因:红军第五次反“围剿”失利;根本原因:党内“左倾”错误时间:1934年10月—1936年10月经过:四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→甘肃会宁。

遵义会议①内容:确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导②意义:是党的历史上生死攸关的转折点,是中共在政治上走向成熟的标志。

长征胜利意义:①是中国革命转危为安的关键;②保存了中共和红军的精华;③广泛播下了革命火种;④表明中国共产党和中国工农红军是一支不可战胜的力量,给我们留下了红军长征精神。

长征精神:艰苦奋斗、百折不挠,严守纪律,不怕牺牲,坚定信念等长征经历的大山:五岭、乌蒙山、岷山大河:金沙江、大渡河从南昌起义、秋收起义中得到的教训:把工作重心由城市转移到农村。

黄俄罗斯计划的内容是什么黄俄罗斯计划是俄罗斯帝国于十九世纪西方列强侵略瓜分中国狂潮中侵略中国的一次计划,以下是店铺为你整理的黄俄罗斯计划的内容,让我们一起来了解。

黄俄罗斯计划的内容近代中国国门洞开,西方列强纷纷入侵,都想要得到更多的利益。

相比英法等国家,中国北部强国俄罗斯具有地理优势,不用漂洋过海,自然俄罗斯想得到更多的领土和资源。

十九世纪的俄罗斯处在沙皇尼古拉二世的统治之下,尼古拉二世为了占领中国更多的领土,制定了著名的黄俄罗斯计划。

那么黄俄罗斯计划的内容是什么呢?查阅历史资料便会得知,黄俄罗斯计划的内容主要是把中国新疆中俄边境的乔戈里峰直到东北海参崴一线以北的领土划归俄国所有。

为了能将黄俄罗斯计划的内容中规定的领土抢夺到手,沙俄政府进行了周密的部署,恰在此时八国联军入侵北京,清政府自顾不暇,自然就顾不上东北地区了,于是沙俄迅速出兵中国东北。

沙俄利用坚船利炮迅速进军黑龙江地区,制造了海兰泡和六十四屯等多起大屠杀,并且抢占了这些地区。

之后沙俄占领东北,为了让这一行为合法化,进一步实施黄俄罗斯计划的内容,沙俄强迫清政府签订“交收东叁省条约”。

此后沙俄在中国东北兴办学校、工厂、报刊杂志,对东北地区实行了文化侵略。

但在俄罗斯帝国内部早已是矛盾重重,1917年11月,俄国农历十月,俄国爆发了震惊世界的十月革命。

沙俄帝国被推翻,当然沙俄针对中国的黄俄罗斯计划也宣告破产,黄俄罗斯计划内容也没有彻底得逞。

总之,黄俄罗斯计划内容就是沙俄要将从新疆到海参崴一线以北的中国领土抢占为俄国所有。

黄俄罗斯计划的经过黄俄罗斯计划是十九世纪俄罗斯帝国入侵中国东北的一个事件,这次事件的主要执行者就是俄罗斯帝国的沙皇尼古拉二世,他们借帮助中国维护治安为由入侵中国东北,那么黄俄罗斯计划实施过程是怎样的呢?黄俄罗斯计划的实施过程主要分为三个部分,第一是文化上的入侵,第二是大惨案事件,第三是入侵并占领东北。

首先,俄罗斯帝国在我国东北疯狂的开办学校,根据统计,从1898年到1917年这段时间里,俄罗斯先后开办了400多所学校,而且这些新开的学校教的东西和俄罗斯本地是一模一样的,可见俄罗斯是想同化百姓,对中国进行文化侵略的同时应在给中国政府带来压力。

关于苏联出兵中国东北的原因之综述摘要:1945年8月8日苏联对日宣战,9日凌晨苏军150万军队从东、北、西三个方向,在四千多公里的战线上越过中苏、中蒙边境,向日本关东军发动突然袭击。

苏联出兵中国东北,对于促使日本法西斯的崩溃,加速日本宣布无条件投降,提前结束战争无疑产生了重要影响。

但对于苏联出兵中国东北的真正目的,从八十年代以来,中国学者开始提出一些异议。

本文综合了一些学界学者的几种观点,对这一争议问题进行了综合的论述。

关键词:苏军;出兵;中国东北;中苏关系正文:一、苏军出兵东北前的时局形势第二次世界大战是由日本、德国、意大利法西斯集团挑起的,他们是当时全世界人们的头号敌人,经过全世界人民英勇而又艰苦的斗争,1943年7月意大利的反动政府先垮台。

接着,1945年5月,法西斯德国宣告失败,这时,只剩下日本法西斯,他的实力虽未受到致命的打击,但已陷入四面楚歌的境地。

1945年8月8日苏联对日宣战,并迅速进入中国东北,歼灭了盘踞在我国东北和朝鲜北部地区的日本陆地主力——关东军。

苏联的这一行动对加速日本无条件投降,缩短第二次世界大战的进程,起到了巨大的推动作用。

这一点就连当时的日本首相铃木也不得不承认;“苏联今晨参战,使我国最终处于绝境,已无可能继续作战。

”[1]那么苏军为何要出兵中国东北?其原因究竟是怎样的?这里我们举出了几种观点。

二、苏联出兵东北的原因(一)、援助中国说这种观点认为,苏军出兵东北抗击日本法西斯,是由于中苏同属于反法西斯同盟之中,又有地缘的关联,都背负着抗击法西斯势力的责任,出于道义苏联的出兵是为了解放被日本法西斯控制下的东北,解救中国人民于水深火热之中。

这一种说法随着学者的不断研究,已经是去了可信力。

苏联出兵中国东北的确是对中国的反法西斯斗争有一定帮助,但这并非源于其本意。

(二)、雅尔塔会议的产物1945年2月4日至11日,苏、美、英三国首脑__斯大林、罗斯福、丘吉尔聚会雅尔塔。

由于三国参加会议的目的不尽相同,因而会上必然出现各种矛盾和分歧。

本科毕业论文论文题目:分析二战前夕的绥靖政策及对当今的启示姓名:杨培学号:2012033113院(系、部):法政学院专业:历史学班级:2012级接本1班指导教师:高现朝完成时间: 2014年 4 月摘要第二次世界大战虽然结束至今已近七十年,但其给世界人民带来的灾难使人仍历历在目。

其爆发的原因尤其是二战前夕英法美苏对法西斯国家采取的绥靖政策值得我们认识与思考。

正因为该政策的推行助长了法西斯的侵略气焰,加快了德意日的扩张步伐,从而加快了二战的爆发。

所以需要全面地认识和了解英法美苏推行绥靖政策的原因、表现和结果,并思考我们当代人及后人应该从中汲取哪些经验教训,如何搞好国际政治外交,如何在意识不同的国家间发展合作,避免战争灾难的发生,推动世界的和平稳定与共同发展。

关键词:绥靖政策;综合国力;友好政治;灵活外交AbstractFrom the end of World War II to now has been nearly seventy years old,but it brought to the peo ple of world’s disaster in the mind. The reason of its outbreak was worth thinking and understanding, especially Britain France the Soviet Union and the United States took appeasement policy to the fascist countries on the eve World War II. Because these countries adopted appeasement policy promote aggressive momentum of fascist and speed up their pace of expansion, thus accelerated the outbreak of World War II. We need to know the reason why those countries carried out appeasement policy, and should know the performances and the results of appeasement policy, in the meantime we must think what lessons should be learned by contemporary and later generations. How we do a good job in international political diplomacy and how to develop cooperation in the ideology of different countries and avoid war, promote world peace and stability and common development.Keywords:appeasement policy; comprehensive national strength; friendly political; flexible diplomatic前言 (1)一、绥靖政策 (1)(一) 二战前夕大国实行绥靖政策的原因 (1)(二) 二战前夕大国实行绥靖政策的主要表现 (3)(三) 实行绥靖政策的结果 (3)二、绥靖政策对当今的启示 (5)(一) 富国强兵,提高综合国力 (5)(二) 反对霸权主义和强权政治,发展友好政治,维护世界和平 (6)(三) 开展灵活外交,促进世界发展 (6)(四) 不同社会制度国家应从维护世界和平大局出发加强合作 (7)(五) 联合国要真正担当起维护世界和平稳定的重要职责 (7)结论 (8)参考文献 (9)谢辞 (10)二战前夕,英法美苏作为世界上具有绝对话语权又有能力制止侵略的大国,为了维护自己的既得利益和安全对法西斯采取了姑息纵容的绥靖政策,推动了二战的爆发。

抗战胜利后三国四方关于东北之争抗战胜利之初,由于苏联出兵东北以及日本关东军的迅速溃败,东北一时成为政权真空地带。

而由于东北幅员辽阔,资源丰富,工业发达,交通便利,是当时全中国最发达的地区。

同时之于当时苏联、美国、共产党和国民党来说,又是一个战略地位十分重要的地区。

因此抗战胜利后,三国四方即国民党、共产党、美国、苏联在东北这片白山黑水间进行了一场不可避免的的战略角逐,而三国四方在东北的这场战略角逐最终决定了东北的命运。

标签:东北;三国四方;战略角逐中国东北幅员辽阔,资源丰富,并且有十分重要的战略地位。

1931年九一八事变后东北沦陷,成为日本侵略者的殖民地。

抗战胜利前夕,美苏为了各自的利益,达成雅尔塔协定,东北在苏军的帮助下得到解放。

然而,随着胜利到来的并非和平与安宁,当时的美、苏、国、共四方为了不同的利益追求,在东北展开了一场激烈的角逐和争夺。

本文将通过东北重要的战略地位、中美苏三国在东北问题上的谈判、苏联采取对华政策的两面性、美国采取的对华政策以及国共角逐和蒋军败退五个部分来讨论和分析三国四方在东北如何角逐以及它们之间的斗争给东北命运所带来的影响。

一﹑东北之于三国四方的重要战略地位东北是抗日战争胜利后中国内战最先爆发的地点,同时也是美苏关系在亚洲降温的诱发因素。

东北物产丰富,工业发达,素有东方鲁尔区的美称。

这种经济上的潜力是美国、苏联、国民党以及共产党关注东北的共同由诱因。

同时,东北无论之于哪个国家来讲,都是有重要的战时地位。

(一)美苏对东北的战略地位的认识1.美国在争夺东北中的策略东北物产富饶,有广阔的市场,对美国来说,是一个具有强烈的吸引力的地区。

〔1〕二战结束前夕,美国渴望取代日本,独占包括东北在内的整个中国作为其势力范围,但鉴于美国不堪承受牺牲百万军队这样的巨大的代价,于是,以将东北让给苏联为条件来换取苏联出兵东北。

但是美国又不甘心苏联独占东北,因此要求苏联遵守门户开放政策。

美国若使东北划入其势力范围,不仅在经济上能取得巨大的好处,在战略上,亦可使东北变为反苏前沿阵地,遏制苏联在远东势力的进一步扩张。

197在长达十四年的中国抗日战争中,尤其是东北抗日战争史中,来自社会主义苏联的帮助是最大的。

可以讲,苏联是中国东北抗战最大援助国。

值此中俄(苏)建交七十周年、两国之间已发展为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”之际,回顾20世纪三四十年代中苏联合反法西斯战争取得全面胜利的历史,对于铸牢中俄友谊、携手面对世界新型挑战具有重要意义。

一、东北抗战爆发后苏联对东北人民抗日斗争的帮助1932年冬,马占山、张殿九、苏炳文等抗日义勇军部队在日本的军事打击下,无法在东北立足,被迫退入苏联境内,受到苏联地方当局的积极保护,苏联政府还坚决拒绝了日本方面提出的“引渡”义勇军将领的无理要求。

二、苏军在1938—1939年重创日本关东军在日本的连续挑衅下,1938—1939年间,苏日两国军队在黑龙江流域的中苏边界先后发生两次大规模的武装冲突,这就是张鼓峰事件和诺门坎事件。

苏联红军给日本关东军以沉重打击,牵制了日军的有生力量,在军事上支援了中国东北的抗战。

诺门坎战役给日本关东军以沉重打击。

按照日本方面统计,日本出动近六万兵力中,步兵第23师团、第7师团、第8国境守备队、第一独立守备队和第1坦克师团几乎全军殆尽,11个特种兵连队彻底丧失战斗力,阵亡7 696人,失踪1 021人,伤8 647人,生病2 350人,合计损失19 000人,仅飞机就损失了660多架。

苏军也付出了巨大伤亡。

据统计,死亡失踪人数9 700人,受伤16 000人。

①三、苏联对中国共产党领导的东北抗日联军的帮助(一)召开伯力会议,援助东北抗联诺门坎战役后,随着国际形势的变化,日本再次增兵东北,至1940年,关东军的兵力已达到70万,大举围剿共产党领导的抗联武装,对抗联进行了毁灭性的打击。

1940年底,整个抗联人数由最初的3万人减少到1 000多人,抗联面临着生死存亡的危急关头。

与此同时,苏联积极寻求与东北抗联取得联系,协同抗日。

1940年3月,苏联当局与中共吉东、北满党组织达成协议,向中国东北各地共产党组织和其领导的抗联武装发出邀请,赴伯力商讨抗战事宜。

苏联出兵中国东北:目标和结果'\xa0\xa0\xa0\xa01945年8月6日,美国空军在日本广岛投下了令世人震惊的第一颗原子弹。

8月8日下午5时,莫洛托夫向日本驻莫斯科大使佐藤宣布8月9日苏联与日本处于战争状态,几乎同时,\xa0苏联远东部队在中国东北边境分三个方面军全线出击,展开对日作战。

8月9日拂晓,装载第二颗原子弹的美国轰炸机“布克之车”飞向日本长崎。

同日,毛泽东《对日寇的最后一战》的声明,号召“中国人民的一切抗日力量应举行全国规模的反攻,密切而有效地配合苏联及其他同盟国作战。

”\xa0由于同盟国军队的联合打击和震慑,日本外相东乡在8月10日便向同盟国递交了接受波茨坦公告的照会。

8月15日日本天皇通过广播电台宣布了无条件投降诏书。

人类有史以来规模最大的一次世界大战到此结束。

苏联对日宣战和出兵中国东北,对于加速日本无条件投降,提前结束战争,是起决定性作用的因素之一,这一点无可置疑。

\xa0然而,还有问题的另一个方面,即苏联出兵东北在其远东战略中的地位,特别是在苏联对华政策中的作用,这一点在中苏史学界过去的研究中却较少受到重视。

在中苏双方历来的文件和研究著作中,或者出于当时的政治需要,或者由于后来的思想禁锢,人们都较多地或片面地强调了苏联出兵对于援助中国抗日和促进远东和平的政治意义,只是从80年代以来,中国学者才开始提出一些异议。

本文试图从苏联远东战略和对华政策的角度对这个问题做一点粗浅的分析。

\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0对日宣战——苏联远东战略的既定方针\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0战争带给人们的并不只是痛苦和灾难。

20年代末结束新政策以后,斯大林在苏联建立的政治经济体制虽然不适合主义和平建设的需要——这一点已为战后的历史所证实,但它与十月革命胜利初期的“战时共产主义”相同,是非常适应于战争的战时体制。

这在某种程度上可以解释为什么人们对斯大林模式多所指责而依靠这种体制苏联却赢得了战争。

的确,第二次世界大战给苏联的政治经济体制注入了活力,从根本上改变了苏联的国际地位。

随着大英帝国在战争中的衰落,苏联已经成为能够在雅尔塔和波茨坦会议与美国共同主宰欧洲和远东命运的超级大国。

\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0无论在战争中还是在战后,苏联对外战略的首要目标当然是在欧洲。

通过战争,苏联不仅扩大了自己的版图,\xa0而且直接控制了近半个欧洲的卫星国。

与此同时,斯大林从来没有忘记远东。

几个世纪以来,沙皇俄国一直在努力实现以建立和保护太平洋出海口为中心的远东战略。

然而,1904~1905年的日俄战争不仅使沙皇俄国丧失了除北满外在远东的几乎全部权益,而且成为俄国革命的导火索。

令人费解的是,推翻旧俄帝国并一贯宣扬民族平等和国际主义的苏维埃俄国对于沙皇俄国在日俄战争中遭受的“耻辱”却一直刻骨铭心,而且渴望通过战争收回俄国在远东失去的一切。

对于这一点,斯大林几乎是直言不讳的。

在雅尔塔会议之前,斯大林曾几次或明或暗地对美国提起沙俄在远东的权益,并表示苏联对远东是有“政治要求”的。

苏联国内的舆论工具也开始配合运作:一本回忆日俄战争的小说《旅顺口》在1944年10月,即雅尔塔会议前夕,成了苏联的畅销书。

“所有读了这本大部头小说的人,都有身临其境参与了40多年前的事件之感”。

\xa0随着战局的明朗化,在决定远东未来命运的雅尔塔会议上,斯大林在谈到中东铁路和南满铁路时,便明确地向美国总统罗斯福指出,这些曾是沙俄的权益。

雅尔塔会议关于远东问题的秘密协定甚至堂而皇之地写明:“恢复1904年日本背信弃义的进攻所破坏的原属俄国的各项权益”。

\xa0尽管这个协定是一年以后才公布的,但对于苏联所提的政治要求的实质问题,人们在当时也不乏认识。

捷克斯洛伐克驻英使馆的一位官员就曾指出:“苏联的愿望是要一雪日俄战争中所受的屈辱,收回被日本夺去的在满洲的一切权力和利益。

”中国外交部长宋子文和驻英大使顾维均也都认识到苏联在雅尔塔要求的实质问题是“由苏俄恢复帝俄在满洲的权益”,“而这些权益都是由于1904年的日俄战争而丧失了的。

”\xa0日本投降以后,苏联更是理直气壮地把对日宣战和日俄战争在一起,不仅苏联报刊反复强调这一点,\xa0而且斯大林在日本投降签字仪式当天的演说中也特别提到日俄战争的问题。

斯大林说:1904年的失败是俄国的污点,而为了清洗这个污点,“我们这些老一辈的人等待这一天,已经等了40年”。

\xa0斯大林演说之后,苏联远东军总司令华西列夫斯基还率领第一远东方面军司令梅列茨科夫、外贝加尔方面军司令马利诺夫斯基、一级空军元帅诺维科夫、空军元帅符加科夫、炮兵元帅切斯哈科夫等于9月6日特意前往旅顺,拜谒了日俄战争中在旅顺要塞战死的帝俄官兵公墓,在墓前敬礼并献花圈。

\xa0这次意味深长的举动进一步表明了苏联出兵中国东北的真实目的。

\xa0 \xa0\xa0\xa0\xa0以上情况显而易见地说明,苏联参加对日作战的战略目标不是摧毁日本的军事力量,甚至也不仅仅是如日本研究者所说的报复,而是要恢复沙皇俄国在远东,特别是在中国东北的势力范围,\xa0虽然这一目的只有在打败日本,而且必须通过苏联自身参战打败日本以后才能实现。

正因为如此,出兵东北参加对日作战可以被认为是苏联远东战略的既定方针。

\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0苏联参加对日作战的过程和背景是很复杂的。

苏联报纸强调,这是应美国和盟国的要求,苏联政府的对日宣战声明中也明确提到:“鉴于日本拒绝投降,同盟国建议苏联政府加入反对日本侵略的战争”。

\xa0虽然这种说法无疑有助于使苏联出兵在外交和舆论方面处于更为有利的地位,但这是不真实的,至少是不准确的。

的确,中国政府自抗日战争爆发以后,一直渴望苏联公开对日作战,甚至在苏德战争爆发后还千方百计挑动苏日冲突。

而美国政府自德黑兰会议以后,也确曾多次在私下交往中要求苏联做出参加对日作战的保证,这是已为许多文件和史书证明了的事实,但是以下几个问题更值得引起注意,因为这些事实可以说明苏联出兵完全不在于是否受到外界的鼓动或压力,而是由苏联既定的远东战略目的使然。

\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0其一,苏联参加对日作战与中国政府是否请求根本无关。

从欧洲战争一开始,苏联就极力避免处于被迫进行两线作战的危险境地。

1939年8月23日与德国签订互不侵犯条约有这方面的考虑,1941年4月13日与日本签订中立条约也是出于这一目的。

因此,尽管蒋介石绞尽脑汁要把苏联拉入对日冲突,而斯大林却一再婉言拒绝,甚至在太平洋战争爆发后,中国政府建议中、美、苏同时对日宣战,斯大林在给蒋介石的复电中仍表示:“我再一次真诚地希望阁下不要强求苏联立即对日宣战。

”\xa0然而到1942年底,局势已经发生了很大变化:德国入侵使苏联与英美结盟;通过斯大林格勒战役的进展已经可以看到未来胜利的曙光。

\xa0正是在这个时候,斯大林显然开始考虑远东的问题了。

据美国驻苏大使哈里曼证实,早在1942年8月,斯大林就主动告诉他,苏联愿意在适当的时候加入远东战争。

同年11月,斯大林会晤当时出任罗斯福特使的赫尔利时也表示了同样的意思。

\xa0到1943年10月在莫斯科举行为德黑兰会议作准备的苏、美、英三国外长会议时,斯大林认为时机已经成熟。

10月30日,即会议结束当天的克里姆林宫宴会上,斯大林的译员别列日科夫向美国国务卿赫尔转达了斯大林要他“逐字逐句地翻译”的话:“苏联政府研究了远东的局势,并通过了决议,一旦同盟国打败希特勒德国,欧洲战争一结束,苏联立即对日宣战。

请赫尔把这一段话作为我们的正式立场转告罗斯福总统。

”\xa0正是由于得到了斯大林主动传递的信息,远东问题才成为德黑兰会议期间三国首脑讨论的议题。

而恰恰在这个时候,由于新疆问题激化和苏联全面中止对华援助,中苏关系已经陷入僵局。

另一方面,美国加盟对日作战,也使蒋介石完全改变了对苏联加入远东作战的立场:中国不希望苏联参战,虽然他感觉到这种可能性正在日益增加,但中国外交的“当务之急”是使苏联在远东参战的“落空”。

\xa0不过,斯大林是从来不考虑蒋介石的意愿如何的。

\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0无论从苏联的远东战略要求,还是从苏联的军事力量来看,出兵对日作战在苏联来说都是不可避免的,而盟国是否提出要求并不重要。

德国投降后,美国陆军部长史汀生和主持参谋长联席会议的陆军参谋长马歇尔更清楚地认识到这一点:“在决定是否参战的问题上,苏联政府不会理会美国政府所采取的任何政治行动。

”\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0有的观点认为,在波茨坦会议之前苏联对于出兵问题还表示出“明显的踌躇和疑虑”。

\xa0这种看法显然是由于对苏联的雄心和能力估计不足。

事实上,斯大林在波茨坦会议一开始便迫不及待地提出并比较详细地谈论了苏联在远东作战的问题。

\xa0波茨坦会议之前一段时期,苏联在对日宣战问题上不急于公开表态,甚至还频繁与日本方面接触,无非有两点考虑:一方面利用美国需要苏联在远东助战的迫切心情,为谋求恢复其远东权益增加讨价还价的筹码;一方面利用与日本虚与委蛇的外交应酬遮人耳目,以便加紧军事上和技术上的准备。

所以正如小查尔斯分析的,美国这时已经感到:“不管需要不需要,俄国总是要参战的,而且没有办法阻止他们这样做。

”\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0其二,美国在远东问题上对苏联的要求并不在于苏联是否参战,而在于是否能够尽早参战。

减少美国在太平洋战争中的人员伤亡,是美国希望苏联参战的根本动因。

因此,斯大林刚一表示出参战的意愿,罗斯福立即抓住不放。

美国当时所处的地位,正像两年前斯大林急切要求英美开辟欧洲第二战场时苏联所处的地位一样。

参战是迟早的事,问题在于何时参战。

美国的要求在1945年1月参谋长联席会议上表达的十分明确:“我们希望俄国军队尽早地参加对日作战”,“俄国尽早地参战及全力投入进攻,是为我们太平洋地区作战提供最大支援所必需”。

\xa0美国军方提出的这种需要,在很大程度上是出于对太平洋战争的过于悲观的估计。

据丘吉尔回忆,英美曾认为在日本本土登陆作战,“很可能需要丧失100万美国人和50万英国人的生命。

”\xa0美国对日作战的计划也比较保守,1945年6月18日美国制定的“奥林匹克”战役作战计划和7月24日由英美参谋长提交波茨坦会议的对日战略目标都提出,实施对日本本岛最南端的九洲的登陆作战要在1945年11月1日才开始,而占领日本主岛并迫使日本投降的日期估计是1946年11月15日。

\xa0所以,如果苏联在美国实施登陆作战前参加对日宣战,既可以将日本关东军主力吸引在中国大陆,不使其增援日本本土,从而大大减少美国军队的伤亡,同时,又可以加快战争进程,尽早地结束战争。