德国柏林住区规划

- 格式:ppt

- 大小:10.29 MB

- 文档页数:64

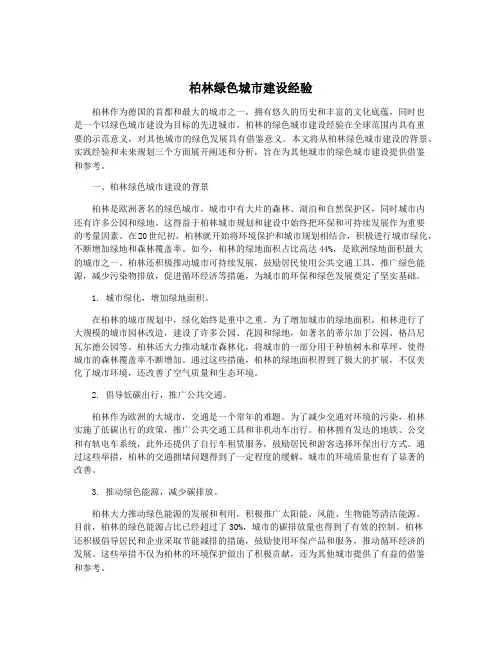

柏林绿色城市建设经验柏林作为德国的首都和最大的城市之一,拥有悠久的历史和丰富的文化底蕴,同时也是一个以绿色城市建设为目标的先进城市。

柏林的绿色城市建设经验在全球范围内具有重要的示范意义,对其他城市的绿色发展具有借鉴意义。

本文将从柏林绿色城市建设的背景、实践经验和未来规划三个方面展开阐述和分析,旨在为其他城市的绿色城市建设提供借鉴和参考。

一、柏林绿色城市建设的背景柏林是欧洲著名的绿色城市,城市中有大片的森林、湖泊和自然保护区,同时城市内还有许多公园和绿地。

这得益于柏林城市规划和建设中始终把环保和可持续发展作为重要的考量因素。

在20世纪初,柏林就开始将环境保护和城市规划相结合,积极进行城市绿化,不断增加绿地和森林覆盖率。

如今,柏林的绿地面积占比高达44%,是欧洲绿地面积最大的城市之一。

柏林还积极推动城市可持续发展,鼓励居民使用公共交通工具,推广绿色能源,减少污染物排放,促进循环经济等措施,为城市的环保和绿色发展奠定了坚实基础。

1. 城市绿化,增加绿地面积。

在柏林的城市规划中,绿化始终是重中之重。

为了增加城市的绿地面积,柏林进行了大规模的城市园林改造,建设了许多公园、花园和绿地,如著名的蒂尔加丁公园、格吕尼瓦尔德公园等。

柏林还大力推动城市森林化,将城市的一部分用于种植树木和草坪,使得城市的森林覆盖率不断增加。

通过这些措施,柏林的绿地面积得到了极大的扩展,不仅美化了城市环境,还改善了空气质量和生态环境。

2. 倡导低碳出行,推广公共交通。

柏林作为欧洲的大城市,交通是一个常年的难题。

为了减少交通对环境的污染,柏林实施了低碳出行的政策,推广公共交通工具和非机动车出行。

柏林拥有发达的地铁、公交和有轨电车系统,此外还提供了自行车租赁服务,鼓励居民和游客选择环保出行方式。

通过这些举措,柏林的交通拥堵问题得到了一定程度的缓解,城市的环境质量也有了显著的改善。

3. 推动绿色能源,减少碳排放。

柏林大力推动绿色能源的发展和利用,积极推广太阳能、风能、生物能等清洁能源。

![德国空间规划法[整理版]](https://uimg.taocdn.com/1ce11acb81eb6294dd88d0d233d4b14e84243e5a.webp)

德国空间规划法德国《空间规划法》(Raumordnungsgesetz,简称ROG)制定于1965年,并于1965年4月22日正式生效。

1991年7月25日,联邦议会对该法进行了较为全面的修订,新法自1993年5月1日起开始实施。

1997年,联邦议会对该法再次进行了全面的修订,新法自1998年1月1日起实施。

德国的《空间规划法》不仅是一部规范平面空间的“国土规划法”,而是一部立体的空间规划法,它尤其对德国的空间的不同功能划分作了战略性的规定,因此该法也是国民经济与社会发展规划法的重要组成部分,更是“宏观调控法”和生态环境保护法的有效组成部分。

第一节一般规定第1条空间规划的任务与指导思想(1) 必须通过综合性的、系统性以及各种层次的空间秩序规划以及对具有重要的空间意义的计划及措施的协调和措施来发展、规范并确保联邦德国的全部空间及其局部空间。

为此,1.必须协调对空间的不同需求并平衡规划有关的各种冲突;2.对各种的空间功能和空间利用必须预先考虑。

(2)在履行本条1款的任务时,应坚持空间发展的可持续(nachhaltige Raumentwicklung)指导思想,即社会与经济对空间的需求应符合空间的生态功能,并且应形成长期的大空间范围内的平衡秩序。

为此必须1.确保共同体内部的人格的自由发展及其对下一代的责任;2.保护和改善自然的生存基础;3.保障经济发展的立足地条件;4.对空间利用的可能性应长期留有余地;5.强化空间部分的多样性特色;6.塑造一切空间部分的同价值的生活关系;7.空间之间的结构性的不平等应当通过建立德国各分立的空间的统一性来平衡;8.创造欧洲共同体和大欧洲范围内的共同生活的空间条件。

(3)空间部分的发展、规范与确保应当符合整个空间的要求;整个空间的发展、规范与保障应当考虑到部分空间的要求(相互兼顾原则)。

第2条空间规划的基本原则(1)应当按照本法第1条2款的空间可持续发展的指导思想适用空间规划的基本原则。

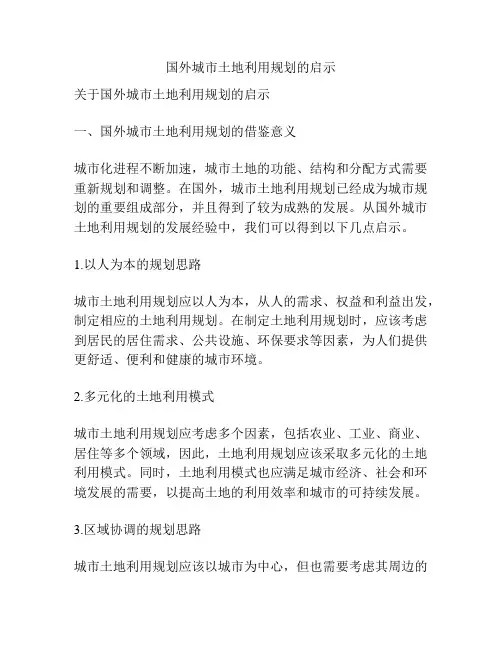

国外城市土地利用规划的启示关于国外城市土地利用规划的启示一、国外城市土地利用规划的借鉴意义城市化进程不断加速,城市土地的功能、结构和分配方式需要重新规划和调整。

在国外,城市土地利用规划已经成为城市规划的重要组成部分,并且得到了较为成熟的发展。

从国外城市土地利用规划的发展经验中,我们可以得到以下几点启示。

1.以人为本的规划思路城市土地利用规划应以人为本,从人的需求、权益和利益出发,制定相应的土地利用规划。

在制定土地利用规划时,应该考虑到居民的居住需求、公共设施、环保要求等因素,为人们提供更舒适、便利和健康的城市环境。

2.多元化的土地利用模式城市土地利用规划应考虑多个因素,包括农业、工业、商业、居住等多个领域,因此,土地利用规划应该采取多元化的土地利用模式。

同时,土地利用模式也应满足城市经济、社会和环境发展的需要,以提高土地的利用效率和城市的可持续发展。

3.区域协调的规划思路城市土地利用规划应该以城市为中心,但也需要考虑其周边的区域发展。

因此,城市土地利用规划需要采取区域协调的规划思路,协调城市和周边地区的土地利用,实现合理的空间分布和资源利用。

4.市场机制的引入城市土地利用规划应该引入市场机制,通过市场化手段调节土地资源的供求关系,提高土地资源的利用效率和城市发展的稳定性。

市场机制的引入可以带来土地利用的经济回报和社会效益。

5.城市规划与经济社会发展的协同发展城市土地利用规划应与城市经济社会发展相结合,实现协同发展。

城市规划应充分考虑城市的发展潜力和动力,根据城市的实际情况制定合理的土地利用规划,以推动城市经济和社会发展的协调与稳定。

城市规划也需要随着城市经济和社会的发展而不断完善和改善。

二、海外城市土地利用规划案例分析1.东京都市规划东京都市规划是历经50年的规划过程,是东京市建立起来的一套现代化的、对未来有所规划的城市规划,旨在使东京成为一个优美、宜居、具有发展潜力和竞争力的城市。

东京都市规划对东京市的土地利用、建筑规划、公共设施、绿化、交通等方面都作了详尽的规划和设计。

米斯米斯Ludwig Mies van der Rohe米斯生于1886德国的一个普通石匠家庭。

1907年,他与格罗披乌斯一同在贝伦斯的事务所工作,受到贝伦斯的很大影响。

1928年,他提出了"少即是多"的名言,提倡纯净、简洁的建筑表现。

1929年,米斯设计了巴塞罗那国际博览会的德国馆,其空畅的内部空间,优雅而单纯的现代家具,使他成为当时世界上最受注目的现代设计家。

1930年米斯担任包豪斯第三任校长,努力把学校改造为一个单纯的设计教育中心。

他认为只有建筑设计能够使设计教育得到健康的发展,因而这种以建筑为核心来凝聚其他专业的做法一直贯穿于米斯的任期中。

但之后政治气氛日益恶化,1933年纳粹政府上台,其文化部发出的第一号命令就是关闭包豪斯,至此结束了其14年的办学历程。

1938年,米斯移居美国,任伊利诺理工学院建筑系教授。

他通过自己一生的实践,奠定了明确的现代主义建筑风格,并影响了好几代的现代建筑师和设计师,很少有人对现代建筑的影响能够有他那么大。

美国作家汤姆.沃尔夫曾在他的著作《从包豪斯到现在》中提到,米斯的原则改变了世界都会三分之一的天际线,这并不夸张,反映出了他的重要作用和影响。

米斯•凡德洛是现代主义建筑设计的最重要大师之一,他通过自己一生的实践,奠立了明确的现代主义建筑风格,提出了少则多的立场和原则,通过教学影响了好几代的现代设计家,从而改变了世界建筑的面貌,很少有人对于现代建筑的影响能够有他那么大。

美国作家汤姆•沃尔夫曾经在他的著作《从包豪斯到我们的房子》当中提到,米斯的原则改变了世界都会的l/3 的天际线,并不夸张,从而也显示出米斯的重要作用和影响。

米斯是对世界现代设计,特别是对世界现代建筑影响最大他终生追求所谓的单纯建筑,主张“少则多”,达到甚至可以违反功能要求的地步,从而把现代主义的功能主义基础变成一种变相的形式主义。

米斯对于现代主义建筑和设计的决定性影响却是没有办法抹杀的,大约也正是因为他的影响太大,很多人集中批判他的消极影响。

德国柏林—勃兰登堡首都大都市区治理评述德国在大都市治理上走在了时代的先列,本论文就德国柏林—勃兰登堡首都大都市区治理进行介绍,基本内容包括区域形成的背景、区域的建立和区域的制度经验。

并且希望通对此治理经验能够对我国的大都市区治理,特别是京津冀大都市区治理提供相关经验。

标签:大都市区治理新区域主义一、柏林—勃兰登堡首都大都市区1.区域形成的背景20世纪90年代,随着全球化的不断发展,区域间的联系比以往显得更加中烟,跨地域的公共事务治理问题逐渐进入人们的视野,成为地方政府面临的主要问题之一。

正是在这种环境下,“新区域主义”在批判前两种大都市区治理理论的基础上,主要针对同时制约相邻区域经济发展的问题,比如环境问题、区域空间规划问题等。

旨在指引地方政府在跨地域问题上能够建立起协同合作的治理模式,制定共同发展的政治、经济政策,形成区域内互惠互利的网络组织体系。

“新区域主义”还强调各地方政府既要有竞争还要有合作,这样才能实现资源最大限度的优化配置,建成一种“按需分配”的资源管理体制,避免资源浪费。

柏林是德国的首都,也是德国最大的城市,其传统工业发达,但其地理面积有限,不能满足经济发展的空间需要。

勃兰登堡州围绕在柏林四周,地理面积广阔,境内有不少河流,农业比较发达,森林覆盖率高,能为柏林经济发展提供丰富的资源。

在历史上两个地区的人民就进行经济贸易往来,特别是在德国统一以后两地区的互补性更加突出,所以两地居民交往更加密切,但是由于当时区域“碎化”现象比较严重,交通、通讯等基础设施网络状态尚未形成,区域性公共问题突出,不利于区域整体竞争力的提升,区域协调发展迫在眉睫。

2.区域建立1996年柏林一勃兰登堡联合区域规划部成立,标志着两地跨区域合作机制正式运行。

该部门的目标是“平等分配发展机遇及潜力、强化共同的经济需求、促进两州的共同发展、保护生活依赖的自然资源、增进区域竞争力”,其主要任务是为两个州的共同发展规划统一的战略部署。

德意志-欧洲易学之都,中国风水学风靡德国图片拍摄于2016年,德国总理剪彩孔子学院导语:上世纪七八十年代,出现了一个奇怪的迹象。

我们的传统文化在欧美等国的市场迅速暴增。

然后在短短数年内,易学居然得到了外国政治阶层的大力推崇~在众多西欧国家中,德国是最为透彻的。

除了思想文化外,风水学更受到全民拥戴!短短40年,德国的风水氛围几乎超越了我们中国,成为欧洲国家第一大风水市场。

德国总理在2016年还在公开表示,中国的易学学校是德国执Z人群的“研究所”!德国,作为一个重度军国主义的国家,居然推崇我们的“兼爱非攻”“阴阳平衡”?还去研究我们的风水学、命理学?本文将站在易学角度,将视角拉回上世纪,揭开德国近20年的发展历程,还有易学在德国崛起的“幕后真相”。

【历史的谜题】迁都柏林可以肯定,1990年两德统一前,早就非常深入研究过我们的风水学,且风水学还影响到了德国的政界的决策。

1945年,二战战败后,德国一直在美,苏,英,法的控制下。

四十多年里,德国被拆分为两个国家:东德(德意志民主共和国),西德(德意志联邦共和国),德国一直处于分裂阶段。

1990,德国在解决了外部四国的干涉后,东德西德签订统一条款,东德的宪法、人民Y院、ZF自动取消。

东德并入西德,德国正式统一。

在这个这个统一事件中,有一个至今都无法解释的谜题。

德国统一的第二年宣布迁都柏林!?不解的让步迁都柏林是一个什么概念?二战前后,柏林一直都是一个焦点的城市。

二战前,这里是纳粹党的首府,有着纳碎的黑历史。

二战时,战争几乎摧毁了柏林1/4的市区。

二战后,柏林几乎几十年都处于瘫痪状态。

二战后整个柏林都被美,苏,英,法四个国家占据,柏林被硬生生的拆分成东西柏林。

而当年的统一,实际上是东德并入西德!西德的首都在波恩,为什么非要大动干戈迁都柏林,柏林有什么优势?二战后柏林城市规划可远远跟不上时代步伐,特别是被苏联掌管的东柏林,城市规划程度可远远到不了的德国城市的平均水平。

柏林绿色开放空间景观历史发展脉络初探摘要:柏林的绿色开放空间景观规划具有悠久的历史,从早期的传统古典园林到整体景观规划,经历了一系列理性发展的过程,而二战破坏与东西分裂并没有终结其发展脉络,今日的柏林绿色开放空间景观规划依旧遵循早期的发展思想,柏林已成为欧洲最绿的城市典范。

关键词:绿色,开放空间,景观历史发展,柏林柏林是欧洲最绿的城市之一,绿色开放空间面积约占市域面积的1/3,从航拍图上看,柏林几乎完全被绿色笼罩,已成为名副其实的绿色城市,而这不仅归功于二战后的景观重建,更与早期城市绿色开放空间景观历史发展是分不开的。

自德意志帝国建立至今,柏林绿色开放空间景观历史发展可以分为4个部分:1. 德意志帝国建立前后(1870-1919年):皇家法令到理性管理的过渡德意志帝国成立前,柏林的城市问题都是由普鲁士国家通过皇家法令、财政和警察措施而支配解决的。

到1840年,只有林荫道菩提树下大街和大蒂尔加滕可供市民散步休闲娱乐。

1870年,柏林市议会才特别设立了“公园委员会”,自此开始了真正意义上的柏林园林管理历史。

伴随工业革命所带来的人口激增,迫切需要增加更多供居民娱乐休闲的城市开放空间以缓解城市压力,此时增建的公园主要是以古典的传统园林绿化风格为主。

1910年,针对居住区内社会和卫生状况的弊端,公园委员会提出功能分区和分层建设的原则,起草总体城市交通与城市开放空间规划,通过竞赛征集意见。

获奖的jansen规划对城市开放空间提出富有经验的独特见解,规划出由森林、公园、花园和草地组成的小内环和大外环,两环间由放射状的绿廊连接并一直延伸到高密度内城区,其中积极保护开放空间的思想对后世具有重大影响,jansen规划是柏林第一个整体性规划。

基于这一规划,政府出资购买了近郊许多市镇领地和永久森林,还建设了大量的公园绿地。

而此时的现代园林设计风格也有所转变,开始注重以文化或运动为主题的功能性空间设计。

2. 第二次世界大战前后(1920-1947年):景观繁荣期到严重的城市损毁1918年一战德国战败,结束君主制成立魏玛共和国,新大柏林拥有380万人口,并在各区分设园林办事处来解决具体工作,管理与维护市政公共设施、苗圃以及包括墓地在内的所有公园。