古代汉语的词类活用概要

- 格式:ppt

- 大小:794.50 KB

- 文档页数:61

古代汉语词类活用简说(2009-04-29 21:52:36)标签:古代汉语教育分类:文言文古代汉语词类活用简说汉语的词类,在上古就已奠定了基础,大致可以划分为这样一些小类:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词等,其中名词、动词、形容词、数词等属于实词。

在古代汉语里,某个词属于某一词类比较固定,各类词在句子中充当什么成分也有一定的分工。

比如,名词一般不受副词修饰,不带宾语,经常在句子中作主语、宾语、定语,动词经常作谓语,形容词经常作定语、状语和谓语,数词经常作定语,这些情况古今是相同的。

但是,在古代汉语尤其是上古汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的词性和基本语法功能。

例如《论语·先进》:“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

”其中的“风”本是名词,在这句话中,它临时充当动词,作谓语,有吹风、乘凉的意思。

《史记·廉颇蔺相如列传》:“左右欲刃相如。

”“刃”由名词而临时充当动词,作谓语,并带上了宾语“相如”。

又如《史记·陈涉世家》:“将军身被坚执锐。

”句中的“坚”和“锐”原是形容词,这里临时充当名词,作宾语。

这种按照一定的语言习惯而临时改变词性和用法的现象叫做词类的活用,上古汉语中很常见,后代仿古作品中也不鲜见。

现代汉语虽也有这样的现象,如“铁了心”的“铁”,名词活用作动词,“今天你‘布袋’了吗?”(《扬子晚报》2003年9月15日B12版)中的“布袋”,但总起来说比较少。

古汉语词类活用的现象中,最值得注意的是使动用法和意动用法。

此外,名词用如一般动词和用作状语的现象也很常见。

下面分别加以介绍。

一、使动用法使动用法是指主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作,即谓语动词具有“使宾语怎么样、做什么”的意思。

如《郑伯克段于鄢》:“庄公寤生,惊姜氏”,句子中的“惊”,并不是说主语庄公本人吃惊,而是说使宾语姜氏受了惊吓。

一、词类活用的内涵及类型(一)定义:古汉语中,各类实词的基本语法功能是比较固定的,每一个词属于哪一个词类也是比较固定的。

但是古汉语中的实词,名词、动词、形容词、数词等,有的时候可以临时改变它们的基本功能,由甲类词用作乙类词,也就是说,甲类词临时具有了乙类词的语法功能。

这种情况,叫做“实词的活用”。

(二)活用与兼类的不同词的兼类指一个词具有两种或两种以上的词性,可充当句子中的不同成分,是固定性的。

词的活用指某种词性的词在句子中因特定的上下文环境临时的改变它的基本功能,是临时性的。

(三)古代汉语词类活用的常见类型:1、名词活用作一般动词2、使动用法3、意动用法二、名词用作一般动词古代汉语中,名词用作一般动词的情况比较多见。

名词活用为一般动词后,主语发出或产生的,是与这个名词所表示的人或事物相关的动作、行为、发展变化。

例如:《左传·成公二年》:“綦毋张丧车,从韩厥曰:‘请寓乘。

’从左右,皆肘之,使立于后。

”肘,用肘关节捣。

《左传·宣公二年》:“晋灵公不君。

”君,符合国君之道,以国君之道行事。

《公羊传·庄公十三年》:“曹子手剑而从之。

”手,用手提着。

方位名词也可活用为一般动词。

例如:《史记·项羽本纪》:“项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

”东,向东进发。

《史记·项羽本纪》:“项梁乃以八千人渡江而西。

”西,向西前进。

三、使动用法所谓“使动用法”,是指用作谓语的动词(简称“使动词”)具有“使宾语怎么样”的意思,也就是说,用动宾结构的形式来表达兼语结构的内容。

这儿所讲的“用作谓语的动词”,既包括常规的动词,也包括活用为动词的名词、形容词。

例如:《史记·孙子吴起列传》:“齐威王欲将孙膑。

”句中的“将”本是名词,意为“将军”,在这句话中,“将”活用为动词谓语,并且是使动用法,其含义是“使……当将军”。

“欲将孙膑”这个动宾结构,表达的是“欲使孙膑将”这个兼语结构的内容,翻译成现代汉语就是:想使孙膑当将军。

古代汉语的词类活用与现代汉语有所不同,以下是一些古代汉语中常见的词类及其活用形式:

1. 动词(动作的词):

-走:走、走了、走向、走出、走来

-读:读、读书、读了、读到、读来

2. 形容词(描述事物特征的词):

-美:美、美丽、美好、美人、美丽的

-大:大、大的、大人、大了、大起来

3. 名词(表示人、事物或抽象概念的词):

-人:人、人们、人的、人家、人们的

-山:山、山上、山下、山水、山的

4. 副词(修饰动词、形容词、其他副词等的词):

-很:很、很美、很大、很好、很远

-忽然:忽然、忽然间、忽然起来、忽然间的、忽然变化

5. 介词(表示事物之间关系的词):

-在:在、在里面、在外面、在前面、在后面

-为:为、为了、为人、为什么、为着

6. 连词(连接词语、句子之间关系的词):

-和:和、和他、和平、和谐、和睦

-若:若、若是、若非、若不、若然

这只是一小部分古代汉语中常见词类的活用形式,古代汉语的用法相对复杂,需要根据具体语境进行理解和运用。

古代汉语的文献和古籍中有大量丰富多样的词类活用形式,需要通过学习和阅读来更好地掌握。

高中文言文词类活用归纳总结古代汉语中最值得注意的词类活用有使动用法、意动用法、名词做动词、形容词做名词、名词做状语等。

一.使动用法㈠动词的使动用法⒈有能助寡人谋而退吴者,吾与之共知越国之政。

(第一册《勾践灭吴》)退,使……撤退。

⒉噽闻古之伐国者,服之而已。

(第一册《勾践灭吴》)⒊夫差与之成而去之。

(第一册《勾践灭吴》)⒋焉用亡郑以陪邻?(第一册《烛之武退师》)。

⒌夫如是则修文德以来之。

(第一册《季氏将伐颛臾》)⒍振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯。

(第二册《过秦论》)⒎屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?(第四册《滕王阁序》)⒏后秦击赵者再,李牧连却之。

(第三册《六国论》)⒐近以钟罄置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!(第三册《石钟山记》)⒑以五年为期,必复之,全之。

(第三册《病梅馆记》)⒒市中游侠儿得佳者笼养之,昂其值,居为奇货。

(第四册《促织》)⒓宁许以负秦曲。

(第六册《廉颇蔺相如传》)⒔廷见相如,毕礼而归之(第六册《廉颇蔺相如传》)⒕鸣鼓而聚之,击木而招之。

(第二册《种树郭橐驼传》)⒖沛公旦日从百余骑来见项王。

(第二册《鸿门宴》)⒗欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

(第五册《齐桓晋文之事》)⒘项伯杀人,臣活之。

(第二册《鸿门宴》)⒙忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

(第三册《伶官传序》)㈡名词的使动用法⒉纵江东父老怜而王我,我何面目见之。

㈢形容词的使动用法所谓形容词的使动用法,就是“使宾语所代表的人或事物具有这个形容词的性质或状态”。

课本中有这些句子:⒈其达士,洁其居,美其服,饱其食,而磨厉之于义。

(第一册《勾践灭吴》)⒉诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

(第二册《过秦论》)⒊铸以为金人十二,以弱天下之民。

(第二册《过秦论》)⒋欲居之以为利,而高其值,亦无售者。

(第四册《促织》)⒌抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯。

(第五册《齐桓晋文之事》)⒍臣请完璧归赵。

(第六册《廉颇蔺相如传》)⒎今媪尊长安君之位。

古汉语词类活用简析古汉语是中国古代的语言,其词类活用包括动词、形容词、副词、名词、代词和数词等。

这些词类在古代文学中发挥着重要作用,对于理解古文化和古代文学具有重要意义。

在本文中,我们将对古汉语词类活用进行简要的分析,帮助读者了解古代汉语的词法特点。

动词古汉语的动词包括实义动词和虚词。

实义动词通常用于表示动作或状态,如“行”、“走”、“飞”等。

虚词则用于表示情态、愿望、推测或假设等,如“能”、“要”、“将”等。

古代文学中,动词常常通过词性转换或词义扩展来达到丰富表达的目的,例如“行”可以表示“行走”,也可以表示“行为”,“行为”可以表示“表现”。

“行”和“行为”在古文中常常互相转换,表达丰富的意义。

形容词古汉语的形容词用于修饰名词或代词,表示事物的性质或特征。

形容词可以通过词义扩展或者修饰语的方式来丰富表达,例如“美丽”可以表示“美好的”,也可以表示“漂亮的”。

“美丽”的意义在古文中可以根据上下文来灵活表达,增加了古文的含蓄和韵味。

代词古汉语的代词用于代替名词或名词短语,包括人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等。

代词的活用主要体现在指称范围和语法功能上,例如“何人”可以表示“谁”,也可以表示“什么人”。

“何人”在古文中常常通过语境来确定具体的指称范围,增加了古文的含蓄和灵活性。

总结古汉语词类的活用主要体现在词义扩展、词性转换、语法功能和修饰语上。

通过对古汉语词类的活用进行简要分析,我们可以更好地理解古代文学中词语的丰富含义和丰富表达方式,增加对古文化和古代文学的理解和欣赏。

希望本文能够帮助读者更好地了解古代汉语的词法特点,提高古文阅读的能力和欣赏古文的乐趣。

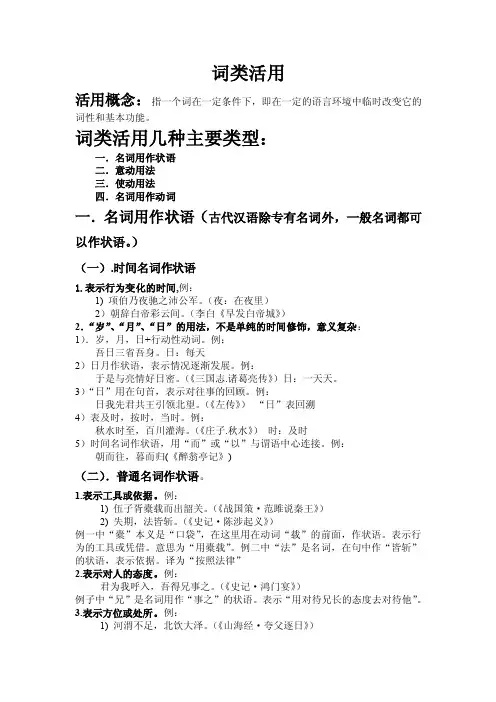

词类活用活用概念:指一个词在一定条件下,即在一定的语言环境中临时改变它的词性和基本功能。

词类活用几种主要类型:一.名词用作状语二.意动用法三.使动用法四.名词用作动词一.名词用作状语(古代汉语除专有名词外,一般名词都可以作状语。

)(一).时间名词作状语1.表示行为变化的时间,例:1) 项伯乃夜驰之沛公军。

(夜:在夜里)2)朝辞白帝彩云间。

(李白《早发白帝城》)2.“岁”、“月”、“日”的用法,不是单纯的时间修饰,意义复杂:1).岁,月,日+行动性动词。

例:吾日三省吾身。

日:每天2)日月作状语,表示情况逐渐发展。

例:于是与亮情好日密。

(《三国志.诸葛亮传》)日:一天天。

3)“日”用在句首,表示对往事的回顾。

例:日我先君共王引领北望。

(《左传》)“日”表回溯4)表及时,按时,当时。

例:秋水时至,百川灌海。

(《庄子.秋水》)时:及时5)时间名词作状语,用“而”或“以”与谓语中心连接。

例:朝而往,暮而归(《醉翁亭记》)(二).普通名词作状语。

1.表示工具或依据。

例:1) 伍子胥橐载而出韶关。

(《战国策·范雎说秦王》)2) 失期,法皆斩。

(《史记·陈涉起义》)例一中“橐”本义是“口袋”,在这里用在动词“载”的前面,作状语。

表示行为的工具或凭借。

意思为“用橐载”。

例二中“法”是名词,在句中作“皆斩”的状语,表示依据。

译为“按照法律”2.表示对人的态度。

例:君为我呼入,吾得兄事之。

(《史记·鸿门宴》)例子中“兄”是名词用作“事之”的状语。

表示“用对待兄长的态度去对待他”。

3.表示方位或处所。

例:1) 河渭不足,北饮大泽。

(《山海经·夸父逐日》)2)蜀太守以下郊迎。

(《史记·司马相如列传》)例一中“北”是方位名词,用作动词“饮”前面,作状语,表示方位。

意思是“向北”。

例二中的“郊”是名词,作“迎”的状语,表示处所。

意思为“在郊外”。

4.表示比喻。

例:1) 嫂蛇行匍伏。

古汉语词类活用简析古汉语是中国古代的语言,其词汇丰富多样,词类活用也颇为丰富。

古汉语词类活用是指古代汉语中名词、动词、形容词等各种词类在句子中的使用和活用方式。

本文将从名词、动词、形容词等几个词类入手,对古汉语词类活用进行简析,帮助读者更好地理解古代汉语。

一、名词的活用古代汉语的名词活用主要表现在名词的拟声和叠用上。

拟声是指通过词的音韵来表达其含义,比如“嘉”表扬、赞美;“噱”开心、愉快。

叠用是指将两个或多个名词组合在一起,表示复合的概念,比如“风雨”、“悲喜”、“阴阳”。

古代汉语的名词活用还表现在名词的变化和派生上。

名词的变化包括单复数、格助词的变化,比如“士人”、“士人们”;名词的派生包括通过词缀、前缀、后缀等方式派生新词,比如“喜悦”、“悲伤”。

古代汉语的动词活用主要表现在动词的时态、语态和语气的变化上。

在时态方面,古代汉语的动词有现在、过去和将来时的区别,比如“行”、“行矣”、“将行”。

在语态方面,古代汉语的动词有主动和被动的区别,比如“见”、“见矣”;在语气方面,古代汉语的动词有陈述、疑问、祈使等不同的语气,比如“行”、“行否”、“行乎”。

古代汉语的形容词活用主要表现在形容词的级别和程度上。

形容词的级别包括原级、比较级和最高级,比如“美”、“较美”、“最美”;形容词的程度包括肯定、否定和疑问等不同的程度,比如“美”、“不美”、“美否”。

除了名词、动词、形容词外,古代汉语还有副词、代词、连词等其他词类,它们在句子中的活用也各具特点。

比如副词的活用主要表现在副词的程度和方式上,比如“极矣”、“如此”;代词的活用主要表现在代词的人称、数和格的变化上,比如“吾”、“尔”、“余”;连词的活用主要表现在连词的连接关系和逻辑关系上,比如“而”、“乃”。

古代汉语词类活用丰富多样,每种词类在句子中都有自己独特的活用方式。

通过对古代汉语词类活用的简析,我们可以更好地理解古代汉语,更好地阅读和理解古代文献,增进对中国古代文化的认识。

古汉语的词类活用以下“三位”、“三动”和词的活用是笔者对常见古汉语词类活用的归纳。

一、“三位”“三位”指词在句中的位置,主要有名词用作状语、动词用作状语、介宾短语作补语译作状语。

1.名词用作状语(1)表示比喻。

猿人立而啼。

(《左传庄公八年》)天下云集而响应,赢粮而景从。

(《过秦论》)狐鸣呼曰:“大楚兴,陈涉王。

”(《史记?陈涉世家》)这里的“人、云、景、狐”都是名词,译作“像人、像云、像影、像狐”,在句中作状语,这种用法,修辞的意味非常浓厚。

(2)表示对人的态度。

彼秦者,……虏使其民。

(《战国策?赵策》)今而后知君之犬马畜及(《孟子?万章下》)君为我呼入,吾得兄事之(《史记?项羽本纪》)(3)表示处所或工具。

舜勤於民事而野死。

(《国语?鲁语》)童子隅坐而执烛。

(《李记?檀弓上》)夫以秦王之威,而相如廷叱之。

(《史记?廉颇蔺相如列传》) 秦王车裂商君以徇。

(《史记?商君列传》)群臣后应者,臣请剑斩之(《汉书?霍光传》)(4)表示时间。

五月辛丑,大叔出奔共。

(《左传隐公元年》)夜追而出。

(《左传僖公三十年》)长驱到齐,晨而求见。

(《左传僖公三十年》)2.动词用作状语用作状语的动词只限于不及物动词。

广……杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。

(《史记?李将军列传》)争割地而赂秦。

(《过秦论》)动词用作状语之后,用“而”字或“以”字和动词谓语连接,这种情况比较多。

例如:坐而假寐。

(《左传宣公二年》)子路拱而立。

(《论语?微子》)箕踞以为。

(《战国策?燕策》)动词或动宾词组用作状语,在词序上和连动式一样,在意思上和连动式不同,连动式一般表示一先一后的行为,不分主次。

动词或动宾词组用作状语,是修饰动词谓语的,有主有次。

3.介宾短语作补语译作状语(例略)二、“三动”三动是指词的使动用法、意动用法和被动用法。

1.动词、形容词、名词的使动用法(1)动词的使动用法:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是庄公使姜氏吃惊。

古代汉语词类活用概述

古代汉语的词类包括名词、动词、形容词、副词、介词、连词和助词等。

这些词类在古代汉语中有不同的活用形式。

名词在古代汉语中有单数和复数形式的区别,同时也有格的变化,如

主格、宾格、属格等。

动词在古代汉语中有时态、语气的变化,古代汉语中另外还有一类叫

做“终态”的动词,表示动作的状态。

形容词和副词在古代汉语中通过添加字缀的方式来表示不同的语法功能,如表示程度、方式等。

介词在古代汉语中主要用来表示位置关系、方向关系、时间关系等。

连词主要用来连接句子的不同成分,如表示并列、转折、递进等关系。

助词在古代汉语中主要用来表示语法功能,如表示疑问、否定、句法

关系等。

需要注意的是,古代汉语的词类活用比较繁杂,不同的时期和地区也

会有一些差异。

以上只是对古代汉语词类活用的概述,具体的细节还需根

据具体的文献和语境进行研究。

古汉语词类活用简析

古汉语是指汉朝以前的汉语,因此它的词汇和语法系统和现代汉语有很大的区别。

其中词类活用是一个特别重要的方面,主要体现在动词、形容词、副词等部分。

下面我们来简单地介绍一些古汉语中常见的词类活用方式。

1. 动词

动词是句子中最重要的成分之一。

在古代汉语中,动词的活用方式可以是:

(1)时态:古汉语中的时态主要有过去、现在、将来三种,分别对应于过去式、现在式、将来式。

(2)语气:古汉语中的语气主要有陈述、疑问、祈使、虚拟四种,分别对应于陈述语气、疑问语气、命令语气和虚拟语气。

(3)体:古汉语动词分为两种体,分别是完成体和未完成体。

2. 形容词

形容词是描述名词特征的词汇,古汉语中的形容词一般分为两大类:形容词和形容动词。

它们的活用方式是:

(1)级别:形容词和形容动词都有比较等级和最高等级,表达不同程度的含义。

(2)修饰:在古汉语中,形容词和形容动词修饰名词时,可以作前、后和后置定语。

3. 副词

副词是修饰动词、形容词和其他副词的词汇,可以表示时间、地点、方式、程度等概念。

古汉语中的副词活用主要有以下几种:

(1)程度:副词可以表示不同的程度,如“极、甚、俄、微、庶、稍等”等。

(2)接续:副词可以与另一个副词、动词或形容词组成短语,表达特定的含义。

(3)数量:副词可以表示数量,如“仍、尚、犹、靡”等。

总结起来,古汉语词类活用丰富多样,不同的词类之间可以灵活地相互组合,表达出丰富的情感和意义。

学习古汉语的时候,要注意掌握其特殊的语法系统,提高汉语水平的同时也可以增长人文素养。

古代汉语词类活用古代汉语词类活用现象比较复杂多样,在高中文言中,掌握常见的词类活用的普遍规则将有利于学生对文本的理解,因此,本章节主要例举了四种常见的活用类型——动词的活用,形容词的活用,名词的活用以及数词的活用,力图简单明了地阐明课本中常见的词类活用现象。

一、古代汉语词类活用的概述(一)古代汉语的词的分类古代汉语的词类可分为实词和虚词两大类。

实词主要有名词、动词、形容词、代词、数词,虚词主要有副词、介词、连词、语气词。

(二)什么是词类活用?在古代汉语、尤其是上古汉语里,有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它们的词性和基本功能,这种现象,就叫“词类活用。

”例如:“春风又绿江南岸。

”“绿”本是形容词,但是在这里充当谓语动词,意思是染绿了。

这是诗人为了修辞表达的需要而采用的一种临时性的手法。

从古代汉语的角度来说,形容词“绿”在此活用为动词。

二、动词的词类活用动词的活用只有一种,就是使动用法。

所谓使动用法,是指主语所代表的人物并不施行谓语动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作,具有“使宾语怎么样”的意思。

“故远人不服,则修文德以来之,既来之,则安之。

”——前后的“来”都是谓语动词,而这个动作并不是主语(“有国有家者”)所发出的,而是主语使宾语(“远人”)施行“来”的行为。

即“使……来”的意思。

这就是使动用法。

使动用法的含义是“主语使宾语怎么样”,因此,使动用法的句子从理论上说必须有宾语,有时宾语省略不出现,但是可以补出。

“远人不服而不能来也。

”——这句承接上文“故远人不服,则修文德以来之”,“来”还是使动用法,只是省略了宾语而已。

(一)不及物动词的使动用法不及物动词经常可以活用作使动。

由于不及物动词本来不带宾语,而使动用法一般都应该有宾语(除非省略)。

因此,可以根据不及物动词后面出现宾语这个现象判断其活用。

“止子路宿。

”——“止”是留止的意思,本是不及物动词。

在这句里带上了宾语“子路”,意思是使子路留止。

例说古诗中的词类活用总的来说,古代汉语中的词类活用主要有:1.名词活用为动词,名词的使动用法、意动用法、为动用法2.动词的使动用法,动词活用为名词3.形容词活用为动词,形容词的使动用法和意动用法4.数词活用为动词,数词的使动用法5.名词用作状语【名词的活用】1、名词活用为一般动词①名词+名词,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

例:晋军函陵。

(驻军)《烛之武退秦师》②名词+代词,这时名词一般活用为动词。

例:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

(说出)《口技》③副词(能愿动词)+名词,这时名词活用为动词。

例:云青青兮欲雨。

(下雨)《梦游天姥吟留别》④名词用“而”、“则”与动词或动词性短语相连接,名词活用为动词。

例:衣冠而见之。

(穿上衣服,戴上帽子)《冯谖客孟尝君》⑤古代汉语不仅普通名词能活用为动词,方位名词也常常活用作动词。

例:下江陵,顺流而东也。

(攻下;向东进军)《前赤壁赋》2、名词活用为使动词名词作使役动词时,是指名词带宾语,使宾语所代表的人或物成为名词所代表的人或物。

例:先生之恩,生死而肉骨也。

(使死人复生,使白骨长肉)《中山狼传》例:元济于城上请罪,进诚梯而下之。

(使……下)《李济雪夜入蔡州》3、表的人或事物。

例:邑人奇之,稍稍宾客其父。

(把……当做宾客)《伤仲永》例:吾数击杀响马贼,夺其物,故仇我。

(把……当做仇人)《大铁锥传》【动词的活用】1、动词活用为名词动词的主要功能是充当谓语,但有时也出现在主语或宾语的位置,表示与该动词的动作有关的人或事。

这时,它被灵活地用作名词。

例:吾射不亦精乎?(射箭的技术)《卖油翁》例:夫大国,难测也,惧有伏焉。

(埋伏的部队,伏兵)《曹刿论战》动词和它的宾语不是一般的支配与被支配的关系,而是使宾语所代表的人或物产生这个动词所代表的动作。

一般来说,大多数用作使役动词的动词都是不及物动词。

不及物动词没有宾语。

当它们用作使役动词时,后面要带宾语。

翻译时,应采用兼语的形式。