我国主要石漠化区水土保持植物资源的配置与开发Ⅲ:水土保持植物资源配置与开发建议

- 格式:pdf

- 大小:144.07 KB

- 文档页数:2

全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治全国水土保持规划是我国土地资源保护的一项重要规划,并在我国的经济社会发展中扮演着至关重要的角色。

其中,国家级水土流失重点预防区和重点治理区的划分更是为保护我国珍贵的水土资源,防止水土流失对环境、社会、经济造成的巨大损失起到了重要的作用。

本文将对国家级水土流失重点预防区和重点治理区进行详细介绍。

一、国家级水土流失重点预防区国家级水土流失重点预防区是指那些因自然、生态和经济等原因,容易发生或已经发生大面积水土流失,对社会、经济和生态环境安全造成严重影响的区域。

这些地区在全国耕地、林地、草地的面积占比较大,是重要的农业和生态资源区。

为了保护这些重要的生态和经济资源,我们必须针对性地进行水土流失预防。

国家级水土流失重点预防区主要分布在三大区域:黄土高原、长江流域和西南山区。

黄土高原是我国面积最大的水土流失区,占全国约27%的土地面积,也是我国水土流失最严重的地区之一。

长江流域是我国最重要的农业和经济发展区之一,水土流失对经济和生态环境造成的影响巨大。

而西南山区则因其地形险峻、土地贫瘠、降雨多、水土流失严重,也成为我国西南地区保护水土的重点。

针对这些地区的水土流失情况,我们应采取一系列措施,推动水土保持工作的发展。

首先,要加强宣传教育,提高公众的环保意识。

其次,要完善法律法规,严格监管违法行为。

此外,加强控制耕牧业扩张、推广植被保护、建设生态林、加强水土保持工程等方面的工作,同时大力支持科技研究,推动水土保持工作的技术进步。

二、国家级水土流失重点治理区国家级水土流失重点治理区是指那些已经严重受到水土流失影响的区域,需要采取专业的治理措施来改善环境和恢复生态系统。

这些区域包括近年来因过度开垦、农业过度耕作、土地过度利用等原因受到水土流失严重影响的农业、生态和旅游区等。

国家级水土流失重点治理区主要分布在四个区域:华北旱区、东北红旗渠区、黄土高原区和三江平原区。

这些区域的水土流失程度已经达到了比较严重的程度,需要采取专业的治理措施来改善环境和恢复生态系统。

岩溶地区石漠化综合治理规划大纲(2006-2015年)第一章岩溶地区基本概况一、自然社会经济概况(一)自然地理概况岩溶地区是以云贵高原为中心,北起秦岭山脉南麓,南至广西盆地,西至横断山脉,东抵罗霄山脉西侧,跨中国大地貌单元的三级阶梯。

地理坐标为东经98°36′~116°05′,北纬22°01′~33°16′。

本次规划区域范围涉及贵州、云南、广西、湖南、湖北、重庆、四川、广东8省(区、市)的451个县(详见附表1、附图1)。

土地总面积105.45万平方公里,岩溶面积44.99万平方公里,其中石漠化面积12.96万平方公里。

1、地质地貌碳酸盐岩是岩溶发育的物质基础,根据其矿物、化学成分含量的差异可分为石灰岩、白云岩两种基本类型。

地表水、地下水对可溶岩碳酸盐岩溶蚀破坏、改造形成的地表、地下形态统称岩溶地貌。

根据岩溶发育的特征,岩溶区地貌组合类型可分为:中高山岩溶山地、岩溶断陷盆地、岩溶高原、岩溶峡谷、峰丛洼地、岩溶槽谷、峰林平原、溶丘洼地(槽谷)、以及局部分布的石林等。

2、气候岩溶区以湿润多雨的亚热带气候为特征,夏季主要受太平洋东南季风和印度洋西南季风影响,冬季主要受西北利亚冷空气高压影响,形成西北季风和东北季风。

年均气温从西北到东南依次由8~10℃递升到20~22℃;而年均降雨量则依次由700~1000毫米递升到2000~2200毫米。

同时,岩溶区气温和降雨量与海拔之间存在显著的相关关系,具有明显的山地垂直气候特征。

降雨年内、年际间变化大,导致干旱和内涝频繁发生。

3、土壤碳酸盐岩风化形成的石灰土,其理化性质有别于地带性的土壤,表现为富钙、偏碱性,有效营养元素供给不足且不平衡,质地偏粘重,有效水分含量偏低。

由于碳酸盐岩成土速率缓慢、土层薄、土层与下伏的刚性岩石直接接触,土壤易侵蚀。

4、水资源岩溶地区降雨量丰富,约为全国平均水平的2倍,人均拥有水资源量3000~4000立方米/年,约为全国平均水平的1.6倍。

值得开发的植物资源—龙葵

张海洋;董锡文

【期刊名称】《北方园艺》

【年(卷),期】1997(000)006

【摘要】值得开发的植物资源——龙葵张海洋董锡文杨永年(佳木斯大学师范学院生物系)第一作者简介:张海洋,男,43岁。

1982年毕业于黑龙江八一农垦大学农学系,尔后,留校任教,1986年10月调佳师专生物系。

现任佳木斯大学师范学院生物系主任,植物学副教授,中国...

【总页数】2页(P13-14)

【作者】张海洋;董锡文

【作者单位】佳木斯大学师范学院生物系;佳木斯大学师范学院生物系

【正文语种】中文

【中图分类】Q949.950.9

【相关文献】

1.药用植物龙葵规范化栽培技术及开发利用 [J], 张洪梅

2.一种值得研究和开发的资源植物——胡芦巴 [J], 丁平

3.我国主要石漠化区水土保持植物资源的配置与开发Ⅰ:水土保持植物资源配置与开发情况 [J], 殷丽强;胡建忠;蔡建勤

4.值得开发的滩涂野生资源植物罗布麻 [J], 陈宏友

5.刺萼龙葵与少花龙葵植物内生菌比较研究 [J], 张喜苇;张伊凡;张玉瑶;徐雯;黄婷;张晶

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

我国生态文明建设的辩证思考--以高效水土保持植物资源配置与开发为例胡建忠【期刊名称】《中国水土保持》【年(卷),期】2015(0)5【摘要】基于马克思主义自然生态观等理论,以高效水土保持植物资源的配置与开发为例,实事求是,辩证剖析,证明生态文明建设的出发点和落脚点都是“全心全意为人民服务”。

我国生态文明建设,应在全社会牢固树立生态文明理念,建立和完善有利于人与自然和谐相处的生态文明制度,有效引领和规范人们的生产和生活行为,并在实践中不断探索、逐步完善。

水土流失是我国面临的头号环境问题,水土流失区是我国生态文明建设的主战场。

植物措施不仅是治理措施,更是土地恢复生产力的根本措施。

应辩证看待种植与开发、生态与经济之间的对立统一。

高效水土保持植物资源配置是生态文明建设的一个“源”,它能起到绿化环境、控制水土流失的作用;而只有科学、有序开发利用植物资源,使群众和企业共同增加经济收入,发展地方经济,才是生态文明建设的“汇”,是使“青山”与“金山”得到完美结合的重要途径。

融经济效益的生态,更会得到群众自发的维护,国家、企业、群众的利益更能够得到兼顾,有利于全面推动全国水土流失区和谐社会建设步伐,早日建成美丽中国。

【总页数】5页(P23-26,27)【作者】胡建忠【作者单位】水利部水土保持植物开发管理中心,北京100038【正文语种】中文【中图分类】S157【相关文献】1.我国主要石漠化区水土保持植物资源的配置与开发Ⅰ:水土保持植物资源配置与开发情况 [J], 殷丽强;胡建忠;蔡建勤2.我国主要石漠化区水土保持植物资源的配置与开发Ⅱ:水土保持植物资源配置与开发特点 [J], 胡建忠;蔡建勤;殷丽强3.我国主要石漠化区水土保持植物资源的配置与开发Ⅲ:水土保持植物资源配置与开发建议 [J], 蔡建勤;胡建忠;殷丽强4.生态文明建设的辩证法探究\r——以福建省生态文明建设实践为例 [J], 李盼杰5.全国高效水土保持植物资源配置与开发利用工作的成效与展望 [J], 赵东晓因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法喀斯特石漠化是特有的地貌类型,其地表覆盖多为石灰岩、石灰土和砾石等形成的石质地表,土层薄,植被稀疏,水土流失严重,是世界上重要的生态环境问题之一。

为了保护生态环境,需要采取一系列的水土保持措施和方法,包括开展植被恢复、水土保持工程、水源涵养工程等。

一、植被恢复措施1. 树木种植:在喀斯特石漠化地区,树木种植是保持水土的重要手段,大树可以形成覆盖物,减少水土流失。

可以选择抗旱、适应性强的树种种植,如白刺、黄杨、油松等,进行生态恢复和水源涵养。

2. 灌木植被的选择:选用深根、耐旱、耐寒、抗风、能累积有机物质的乔、灌、草等植物,如紫薯云杉、岩松、小叶金丝桃、黄瓜、寒旱金丝桃等。

3. 草本植物的种植:适当引进和培育一些适用于喀斯特石漠化地区的草本植物,推广沙生植物如沙拐枣、翁草、黄砂易迷草等耐旱灌木。

二、水土保持工程1. 建造盖沟、梯田:将喀斯特石漠化地区的陡坡,用机器或人工方力修筑盖沟或梯田,以防止水土流失,保持水源稳定。

2. 坡面整治:按照科学的坡面整治标准进行改造,加固山地坡面,增加水土保持力,减少水土流失量。

3. 换草换土:通过向喀斯特石漠化地区盖土,并进行植物种子的播撒等方法,逐渐形成一定的植被封盖程度,减少水土流失。

三、水源涵养工程1. 林地建设水源涵养区:在喀斯特石漠化的山地地区,建设林地,不仅可以预防水土流失,还可以大量吸收雨水并进行蓄水,逐步形成一定的水资源。

2. 建设水库、坝塘:通过修建水库、坝塘等水源工程,以保留水源,储存泄洪,逐步恢复喀斯特石漠化地区的水文循环。

综上所述,喀斯特石漠化治理工作是一个系统的工程,需要从多个角度进行考虑。

应采取多种综合措施,促进、促进植被的恢复,减少水土流失,提高生态环境水平,保障人类健康和地区可持续发展。

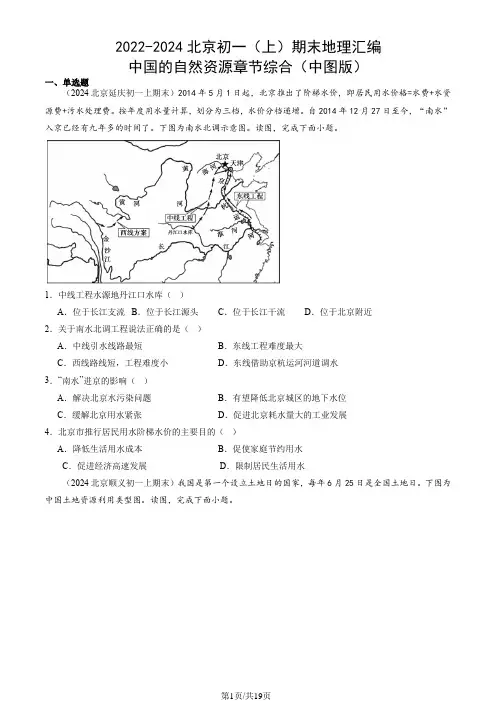

2022-2024北京初一(上)期末地理汇编中国的自然资源章节综合(中图版)一、单选题(2024北京延庆初一上期末)2014年5月1日起,北京推出了阶梯水价,即居民用水价格=水费+水资源费+污水处理费。

按年度用水量计算,划分为三档,水价分档递增。

自2014年12月27日至今,“南水”入京已经有九年多的时间了。

下图为南水北调示意图。

读图,完成下面小题。

1.中线工程水源地丹江口水库()A.位于长江支流B.位于长江源头C.位于长江干流D.位于北京附近2.关于南水北调工程说法正确的是()A.中线引水线路最短B.东线工程难度最大C.西线路线短,工程难度小D.东线借助京杭运河河道调水3.“南水”进京的影响()A.解决北京水污染问题B.有望降低北京城区的地下水位C.缓解北京用水紧张D.促进北京耗水量大的工业发展4.北京市推行居民用水阶梯水价的主要目的()A.降低生活用水成本B.促使家庭节约用水C.促进经济高速发展D.限制居民生活用水(2024北京顺义初一上期末)我国是第一个设立土地日的国家,每年6月25日是全国土地日。

下图为中国土地资源利用类型图。

读图,完成下面小题。

5.下列关于我国土地资源的叙述,正确的是()A.土地资源利用类型多样B.草地多分布于地势第三级阶梯C.各类土地资源均匀分布D.林地主要分布在西北内陆地区6.“保护耕地”是多届土地日的主题。

我国耕地()A.在土地利用类型中占比最大B.总量有限,人均耕地少C.可供开垦的后备资源很充足D.耕地均分布在长江流域(2024北京石景山初一上期末)我国是人均水资源贫乏的国家。

完成下面小题。

7.淡水资源属于()①可再生资源①非可再生资源①自然资源①气候资源A.①①B.①①C.①①D.①①8.北京水资源短缺的自然原因是()A.水浪费、水污染严重B.生产、生活用水增加C.全年干旱,河流稀少D.年降水量少且季节变化大9.为缓解华北地区严重缺水的现状,我国实施的工程措施是()A.引黄济青B.引滦入津C.南水北调D.引黄入晋(2023北京延庆初一上期末)从广袤的东北到西南,从西北荒漠到东南海滨,一抹抹绿色在中国大地上延伸,创造了“当惊世界殊”的绿色奇迹。

石漠化综合治理工程林草植被保护和建设工程方案摘要石漠化是指岩石地表或裸露地表上不具备自然生态系统的一种地貌类型,其面临着严重的水土流失和生态环境退化问题。

为了保护和修复石漠化地区的生态环境,本文提出了石漠化综合治理工程林草植被保护和建设工程方案。

该方案通过合理的造林和草地保护措施,以及综合治理措施,旨在提高石漠化地区的生态环境质量,促进可持续发展。

1. 引言石漠化地区是地表覆盖岩石或裸露地表的一种特殊地貌类型,具有极强的风蚀和水蚀性。

石漠化地区的生态环境遭到了严重的破坏,导致水土流失、生物多样性减少等问题。

为了保护和修复石漠化地区的生态环境,开展石漠化综合治理工程林草植被保护和建设工程是非常必要的。

2. 项目背景石漠化综合治理工程林草植被保护和建设工程是针对石漠化地区的生态环境问题而提出的解决方案。

该工程旨在通过合理的植被恢复措施,提高石漠化地区的植被覆盖率,减少水土流失,增加土壤保持能力,改善生态环境质量。

本项目的建设目标包括:•提高石漠化地区的植被覆盖率,降低水土流失风险;•提高土壤肥力和水分保持能力;•促进生物多样性的恢复和保护;•为当地居民提供生态产品和生态旅游资源。

3. 工程方案3.1 造林措施在石漠化地区进行造林是恢复土地生态系统的重要手段。

根据石漠化地区的特点和植被适应性,选择适宜的树种进行造林。

优先选择适应干旱和瘠薄环境的树种,如马尾松、油松等。

选择具有深根系和耐旱能力强的树种,有助于提高土壤的水分保持能力和稳定性。

在造林过程中,应注意以下几点:•树种的选择要基于对当地土壤、气候和水资源的充分了解;•选择优良的种苗,保证造林的成活率;•合理布置林地,利用地势特点配置防风固沙带;•定期进行苗木养护和病虫害防治。

3.2 草地保护措施草地是石漠化地区重要的植被类型,具有很强的抗风蚀和固土保水功能。

保护和恢复草地是维持石漠化地区生态环境稳定的关键措施。

草地保护的主要措施包括:•强化生态养护管理,禁止过度放牧,合理控制牲畜数量;•制定草地保护政策,加强对非法破坏行为的执法力度;•加强草地用地规划和管理,合理划定草地保护区;•推行草地轮作和混播种植,提高草地的可持续利用能力。

石漠化治理及造林技术措施石漠化是指在干旱、半干旱地区,由于气候因素和人类活动等原因,使得土地表面裸露、破碎并且缺乏植被覆盖的现象。

石漠化土壤贫瘠,水土流失严重,给生态环境和人类社会带来了巨大的威胁。

因此,石漠化治理及造林技术措施的研究和实施至关重要。

一、石漠化治理技术措施1. 土壤保持措施土壤保持是石漠化治理的首要任务。

通过防风固沙、保水保肥和改良土壤等手段,来减缓和阻止土壤侵蚀,保护土壤质量。

防风固沙措施可以通过植物提供的阻力来减少风蚀,例如在易风化土壤上种植柽柳、胡杨等植物。

保水保肥措施可以通过施用有机肥料、保持土壤湿润等方式来提高土壤水分和养分的保持能力。

改良土壤措施包括添加石灰、石膏等物质来调整土壤的酸碱度和结构,提高土壤肥力。

2. 水资源利用措施水是生态系统恢复和发展的基础。

在石漠化治理中,合理利用和管理水资源非常重要。

可以通过筑坝拦河、修建水库等手段来调节和蓄存水资源,减少水的流失和浪费。

此外,还可以采用雨水收集系统、雨水渗漏井等水资源利用技术来充分利用降水,提高水的利用效率。

3. 植被恢复措施植被恢复是石漠化治理的核心举措。

通过选择适应当地气候和土壤条件的树种进行植被恢复,可以改变地表裸露情况,提高土壤质量,并且促进水分入渗和循环。

常用的植被恢复措施包括人工造林、草场建设等。

在选择树种时,要考虑其对风沙固定、抗旱性和抗盐碱能力等因素。

同时,合理进行林带布局,进行退化林木的更新,以保证植被的健康生长和生态系统的稳定。

二、造林技术措施1. 林木选择在石漠化治理中,选择适应性强、生长迅速的树种非常重要。

常见的适合石漠化地区的树种有沙柳、柽柳和胡杨等。

这些树种具有较强的抗旱、抗盐碱和抗风沙能力,是石漠化治理中首选的造林树种。

2. 植树造林技术在石漠化地区的植树造林过程中,需要采取一系列的技术措施来提高造林效果。

首先,要进行石头清除和地表整平,为树木的生长提供良好的土壤环境。

其次,进行合理的栽培和病虫害防治,确保树木的健康生长。

喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法1. 引言1.1 背景介绍喀斯特地貌是中国西部地区常见的一种地貌类型,其表面通常呈现出裸露的石灰岩地表,被誉为“石漠化”的代表。

由于半干旱气候条件下水土流失严重,导致喀斯特地区土地退化加剧,植被枯死,生态系统遭受破坏,给当地经济和生态环境带来极大的危害。

为了保护和恢复喀斯特地区的生态环境,需要采取有效的水土保持措施与方法,引导植被恢复,合理利用水资源。

喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法是当前国家生态环境保护的重要课题之一。

通过适当的水土保持措施,可以降低水土流失,减轻土地退化的程度,维护土壤肥力,促进植被生长,改善生态环境质量。

合理利用水资源,能够提高喀斯特地区的水资源利用效率,保障当地农田灌溉和居民生活用水,推动区域可持续发展。

在这个背景下,本文将对喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法进行深入探讨,希望为喀斯特地区生态环境保护工作提供理论支持和实践指导。

1.2 问题意义喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法对于环境保护和生态恢复具有重要意义。

喀斯特地区石漠化严重,土地退化严重,植被稀少,水资源短缺,造成了生态系统崩溃和生态环境恶化的现象。

喀斯特石漠化治理的水土保持措施和方法可以有效改善土地质量,恢复植被,保护水资源,维护生态平衡,提高土地的生产力和可持续利用率。

深入研究喀斯特石漠化治理的水土保持措施和方法,对于改善环境状况,保护生态系统,促进经济发展,提升人民生活质量具有重要意义。

只有加强喀斯特石漠化治理的水土保持工作,才能实现生态环境的持续改善和社会经济的可持续发展。

1.3 研究目的研究目的是为了深入探讨喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法,以提高地表覆被和水土保持效果,减少土壤侵蚀和水土流失,并最终实现喀斯特地区生态环境的恢复与改善。

通过系统分析研究现有的治理方法和技术,探讨其应用效果和局限性,为喀斯特石漠化区域的治理提供科学依据和技术支持。

通过研究可以促进水资源的合理利用和管理,提升当地水资源的利用效率和保护意识,实现在保护生态环境的同时实现经济可持续发展。

水土保持资源配置计划一、引言水土保持是维护生态环境、保障可持续发展的关键措施。

通过合理配置水土资源,能够有效防止水土流失、改善生态环境、促进农业生产和经济社会发展。

本计划旨在制定一套全面、科学的水土保持资源配置方案,以实现水土资源的可持续利用和生态环境的协调发展。

二、目标与原则1.目标:优化水土资源配置,提高水土保持能力,促进生态环境改善和可持续发展。

2.原则:坚持生态优先、保护优先、科学规划、合理利用的原则,注重水土保持与经济社会发展的协调。

三、资源配置方案1.水资源配置(1)加强水资源管理和调度,合理分配上下游、左右岸的水资源,保障生态用水和农业灌溉用水需求。

(2)推广节水灌溉技术,提高水资源利用效率,减少水资源浪费。

(3)加强水源地保护,防止水源污染,确保水质安全。

2.土地资源配置(1)根据土地类型和利用现状,合理划分水土保持功能区,实施差别化的土地利用政策。

(2)加强耕地保护,防止过度开发和非法占用耕地,确保粮食安全。

(3)推广水土保持措施,如退耕还林还草、坡改梯等,提高土地保水保土能力。

四、保障措施1.加强组织领导,成立水土保持资源配置领导小组,明确各部门职责,确保计划的顺利实施。

2.制定相关法律法规和政策,为水土保持资源配置提供法律保障和政策支持。

3.加强科技创新和人才培养,推动水土保持技术进步和产业发展。

4.加大投入力度,保障水土保持资源配置计划的资金来源和项目实施。

五、监测与评估1.建立水土保持资源配置监测体系,定期对水土资源进行监测和评估,及时掌握资源状况和利用情况。

2.建立信息共享机制,加强各部门之间的信息交流和合作,共同推动水土保持工作的发展。

3.对计划实施情况进行定期评估和总结,及时发现问题和不足,提出改进措施和建议,不断完善和优化资源配置方案。

六、总结与展望通过本计划的实施,将有效促进水土资源的合理配置和高效利用,提高水土保持能力,改善生态环境,推动经济社会可持续发展。

关于西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究项目(一)《西北地区水资源配置、生态环境建设和可持续发展战略研究》是中国工程院向国务院提供的一个咨询项目,于2001年5月经国务院批准立项后启动。

中国工程院组织了有关学科的35位院士、近300位院外专家和西北6省、自治区的130多位有关领导、专家参加,组成了项目综合组和9个课题组。

一年多来,在各方面的支持下,组织大量人员进行了多层次的现场考察,在反复研讨的基础上,形成了项目综合报告。

一、西北地区的现状和问题(一)自然环境格局。

本项目研究范围包括新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙古6省、自治区范围内的内陆河流域(包括新疆的国际河流)和黄河流域,报告中统称为西北地区。

西北地区土地总面积345万平方公里,根据自然环境的不同,可划分为三大片:贺兰山以西的内陆干旱区(简称内陆干旱区);贺兰山以东的半干旱草原区(简称半干旱草原区);半干旱和半湿润区的黄河流域(简称黄河流域区)。

(二)社会经济的现状和问题。

新中国成立以来,西北地区的社会经济有巨大发展,从总体上说,为全面实现小康奠定了初步基础。

当前主要存在着两个方面的问题:一是经济发展相对落后,二是部分地区生态环境恶化。

(三)水资源概况。

1.多年平均水资源总量。

西北地区水资源量多年平均为1635亿立方米,仅占全国总量的5.84。

2.人均水资源量。

2000年西北地区人均水资源占有量1781立方米,为全国当年人均水资源量的80.5。

其中:宁夏黄河流域217立方米,陕西渭河流域326立方米,青海湟水河流域618立方米,甘肃河西走廊的石羊河流域761立方米,均大大低于全区平均水平,成为严重缺水的地区。

3.用水量和耗水量。

2000年全区总用水量817亿立方米,其中农业用水占89.3。

扣除工农业和生活用水的回归水量后,2000年全区净耗水总量547亿立方米,耗水率(耗水量与用水量之比)为62.8。

4.用水效率。

虽然西北地区水资源紧缺,但却存在着人均用水量高、农田灌溉用水定额高、单位GDP用水量高的问题。

全国水土保持区划概述王治国;张超;孙保平;纪强;王春红【摘要】全国水土保持区划是全国水土保持规划的基础和前提,是我国水土保持工作因地制宜、分区防治的体系保障,对水土保持科学决策具有重要意义. 水土保持区划是根据自然和社会条件,水土流失类型、强度和危害,以及水土流失治理的区域相似性和区域差异性进行的水土保持区域划分,主要是明确各区的生产发展方向(或土地利用方向)和水土流失防治措施. 依据三级分区体系,选定海拔、大于10 ℃积温、年均降水量、水土流失成因及强度等指标组成各级分区指标体系,将全国共划分为8个一级区、41个二级区、117个三级区(含港、澳、台地区). 简要介绍了全国水土保持区划成果并提出了区划应用的相关建议.【期刊名称】《中国水土保持》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】6页(P12-17)【关键词】水土保持;规划;区划【作者】王治国;张超;孙保平;纪强;王春红【作者单位】水利部水利水电规划设计总院,北京100120;水利部水利水电规划设计总院,北京100120;北京林业大学,北京100083;水利部水利水电规划设计总院,北京100120;水利部水利水电规划设计总院,北京100120【正文语种】中文【中图分类】S157我国自然条件和社会经济条件区域差异大,水土流失分布范围广、形式多样、强度不等,且经济发展不平衡导致区域水土资源保护和利用的需求不尽相同,为了科学合理地确定水土流失防治分区布局,进行了系统的全国水土保持区划。

水土保持区划是根据自然和社会条件,水土流失类型、强度和危害,以及水土流失治理的区域相似性和区域差异性进行的水土保持区域划分,主要是明确各区的生产发展方向(或土地利用方向)和水土流失防治措施。

全国水土保持区划是全国水土保持规划的基础和前提,为开展全国水土保持规划工作提供了理论支持和技术支撑,为全国水土保持规划分区防治方略制定、区域和项目布局提供决策依据。

全国水土保持区划分区提出水土流失防治方向、途径和综合技术体系,充分体现了水土流失防治因地制宜的要求,对水土保持科学决策具有重要的意义。

石漠化综合治理项目方案1. 石漠化综合治理项目背景石漠化是一种严重的土地退化现象,指的是石质地表在人类活动和自然因素的影响下,土壤质量下降、植被丧失、水土流失严重的过程。

石漠化地区通常面临着水资源短缺、生态退化、农田减产等问题。

因此,石漠化综合治理项目迫切需要制定和实施,旨在恢复和保护石漠化地区的生态环境,提高土地的可持续利用率。

2. 项目目标该石漠化综合治理项目的目标是通过采取一系列可行的措施,恢复和改善石漠化地区的生态环境,提高土地的保水保肥能力,促进植被恢复和土壤改良,减少水土流失和土地退化,提高农田产量和生态系统的稳定性,最终实现可持续发展。

3. 项目内容3.1 植被恢复植被恢复是石漠化综合治理的关键步骤之一。

通过以下措施可以促进植被的恢复和扩大植被覆盖率:•引种适应性强、抗旱能力强的植物物种;•推广种植抗风固沙植物,减少风沙侵蚀;•种植草本植物和灌木,增加土壤保水能力;•注重生态恢复与经济效益的结合,培育具有市场竞争力的经济作物。

3.2 水土保持水土保持是石漠化治理的重要环节,旨在减少水资源的散失,防止水土流失。

以下措施可用于水土保持:•建设梯田来减少坡地农田的水土流失;•构建水土保持设施,如沟渠、防护林带和挡土墙;•开展水土保持宣传教育,提高农民的水土保持意识。

3.3 土壤改良土壤改良对于石漠化地区的治理非常重要,可以提高土壤的肥力和水分保持能力。

以下措施可以用来改良土壤:•施加有机肥料和土壤改良剂,增加土壤养分含量;•进行土壤石化断面处理,改善土壤结构;•开展土壤保肥措施的宣传和示范,提高农民的土地管理意识。

3.4 生态修复生态修复是恢复石漠化地区生态系统功能的重要手段。

以下措施可以用来进行生态修复:•建设湿地和人工湿地,提供饮水和栖息环境;•种植攀缘植物和爬行植物,恢复土地的生物多样性;•采用生态修复技术,修复石漠化湿地、河流等生态系统。

4. 项目实施计划4.1 项目阶段划分该石漠化综合治理项目分为以下阶段:1.前期调研和规划。

中国石漠化地区的水土保持对策摘要:石漠化地区是中国南方岩溶地区生态环境的缩影,是岩溶地区生态环境脆弱的集中体现。

目前,中国石漠化地区面积约占全国国土面积的28%,其中石漠化严重的石漠化地区就达273.76万km2。

水土流失是石漠化的主要表现形式,水土流失不仅造成土地生产力的下降,而且造成严重的生态环境问题和社会经济问题,如不及时治理,将给当地群众造成巨大损失,而水土保持是防治石漠化和改善生态环境最有效的措施。

基于此,本文重点对中国石漠化地区的水土保持进行分析和研究。

关键词:中国;石漠化地区;水土保持;对策中国拥有广袤的土地和丰富的自然资源,然而长期以来过度的人类活动和自然因素对其造成了严重的石漠化问题,给土地的可持续利用和生态环境带来了巨大的挑战。

石漠化地区的土壤贫瘠,水源稀缺,生态系统脆弱,直接影响到当地居民的生活和经济发展。

本文将对中国石漠化地区的水土保持对策进行概述,并分析其效果和不足之处。

希望通过对当前对策的总结和未来发展方向的探讨,为进一步改善石漠化地区的生态环境和促进可持续发展提供参考。

一、从国家战略层面上,加大对石漠化地区的治理力度一是从国家战略层面上,在“十五”期间,要把石漠化地区的生态环境综合治理作为国家重点生态建设工程,在西部大开发的战略部署下,采取国家投资和政策引导、地方和社会资金投入相结合的办法,进一步加大对石漠化地区的治理力度。

同时,还要通过宣传教育,提高广大群众对石漠化危害性的认识,树立正确的生态观念。

二是加大对石漠化地区的投入力度。

在中央和地方财政预算中应安排一定比例的资金用于石漠化治理。

各级政府要切实加强对石漠化治理工作的领导,要把石漠化治理纳入地方国民经济和社会发展计划之中,制订相应的配套政策和措施,纳入各级政府任期目标责任制中,确保治理工作有组织、有领导、有计划地开展。

国家要建立健全各项监督管理制度和组织机构,加大对生态环境保护工作的执法力度。

要加大对石漠化地区生态建设和环境保护工作的宣传教育力度,大力宣传水土保持与生态环境建设中涌现出来的典型事迹、先进人物和模范集体,充分调动全社会参与石漠化治理工作的积极性。