我国移民史

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

葛剑雄关于中国移民史分期及其特征的观点

中国移民史是一个悠久而又复杂的历史,葛剑雄先生对此有着深入的

研究。

他将中国移民史分为三个时期,并阐述了每个时期的特征。

第一个时期是从古代到清朝末期的移民时期,这一时期的移民主要是

由于宗教、政治、经济和文化原因而迁移。

这一时期的移民主要集中

在东南亚,他们主要从中国大陆迁移到东南亚,以追求更好的生活。

第二个时期是从清朝末期到20世纪初的移民时期,这一时期的移民主

要是由于政治、经济和文化原因而迁移。

这一时期的移民主要集中在

拉丁美洲、美国和加拿大,他们主要从中国大陆迁移到拉丁美洲、美

国和加拿大,以追求更好的生活。

第三个时期是从20世纪初到现在的移民时期,这一时期的移民主要是

由于经济和文化原因而迁移。

这一时期的移民主要集中在欧洲、澳大

利亚和新西兰,他们主要从中国大陆迁移到欧洲、澳大利亚和新西兰,以追求更好的生活。

总的来说,葛剑雄先生对中国移民史的分期及其特征的观点,使我们

更加清楚地了解了中国移民史的发展历程。

从古代到现在,中国移民

的历史一直在发展,他们不断地迁移到世界各地,以追求更好的生活。

中国移民的历史,不仅见证了中国人民的勇气和毅力,也见证了中国

人民的智慧和创造力。

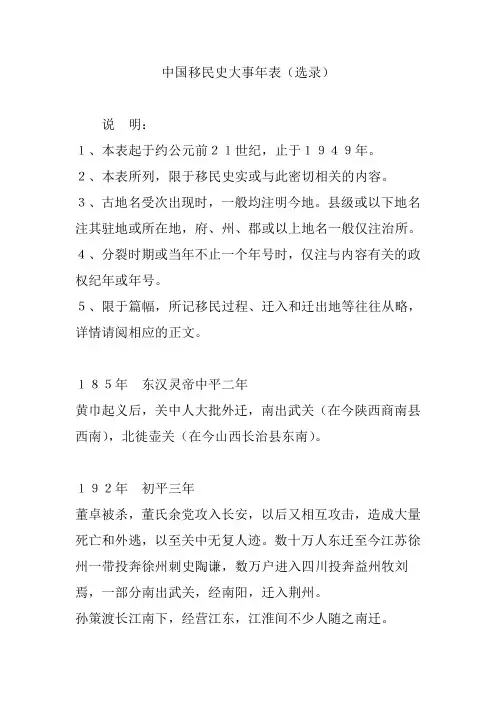

中国移民史大事年表(选录)说明:1、本表起于约公元前21世纪,止于1949年。

2、本表所列,限于移民史实或与此密切相关的内容。

3、古地名受次出现时,一般均注明今地。

县级或以下地名注其驻地或所在地,府、州、郡或以上地名一般仅注治所。

4、分裂时期或当年不止一个年号时,仅注与内容有关的政权纪年或年号。

5、限于篇幅,所记移民过程、迁入和迁出地等往往从略,详情请阅相应的正文。

185年东汉灵帝中平二年黄巾起义后,关中人大批外迁,南出武关(在今陕西商南县西南),北徙壶关(在今山西长治县东南)。

192年初平三年董卓被杀,董氏余党攻入长安,以后又相互攻击,造成大量死亡和外逃,以至关中无复人迹。

数十万人东迁至今江苏徐州一带投奔徐州刺史陶谦,数万户进入四川投奔益州牧刘焉,一部分南出武关,经南阳,迁入荆州。

孙策渡长江南下,经营江东,江淮间不少人随之南迁。

193年初平四年投奔陶谦的难民大部分被曹操屠杀。

204年建安九年曹操攻下袁氏所据阴安(今河南南安县西南),迁其民于河南(今河南中部)。

301年永康二年、永宁元年“八王之乱”使洛阳、长安、今河南和相邻的河北、陕西、山东、山西部分地区沦为战场,大量人口逃亡。

聚集在荆州(治今湖北荆州市江陵)的流人有10余万户,部分来自中原。

部分系由巴蜀而来。

625年武德八年扬州治所从丹杨(今南京市)移到江北(今扬州市),居民随同迁移。

649年贞观二十三年开始招募内地汉人迁入今河套垦种。

664年唐麟德元年在昆明之弄栋川(今云南姚安县北)置姚州都督府,每年募兵500人前往镇守,前后达80余年,许多人留居于此。

669年总章二年漳州(今属福建)境内“蛮夷”起事,光州固始人陈政奉命率将士113员、府兵3600人前往平乱,其兄弟后又率58姓军校前来支援,陈氏子弟及部下以后定居漳州一带。

688年垂拱四年越王贞起兵失败,因受牵连而连坐者六七百人,籍没者5000口,全部流放丰州。

704年武周长安四年因境内逃户众多,合州增置铜梁县(今属四川)。

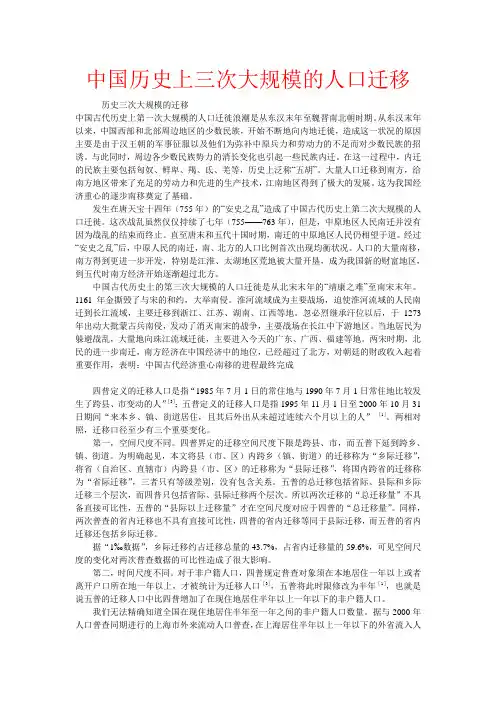

中国历史上三次大规模的人口迁移历史三次大规模的迁移中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙浪潮是从东汉末年至魏晋南北朝时期。

从东汉末年以来,中国西部和北部周边地区的少数民族,开始不断地向内地迁徙,造成这一状况的原因主要是由于汉王朝的军事征服以及他们为弥补中原兵力和劳动力的不足而对少数民族的招诱。

与此同时,周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族内迁。

在这一过程中,内迁的民族主要包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,历史上泛称“五胡”。

大量人口迁移到南方,给南方地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术,江南地区得到了极大的发展。

这为我国经济重心的逐步南移奠定了基础。

发生在唐天宝十四年(755年)的“安史之乱”造成了中国古代历史上第二次大规模的人口迁徙。

这次战乱虽然仅仅持续了七年(755——763年),但是,中原地区人民南迁并没有因为战乱的结束而终止。

直至唐末和五代十国时期,南迁的中原地区人民仍相望于道。

经过“安史之乱”后,中原人民的南迁,南、北方的人口比例首次出现均衡状况。

人口的大量南移,南方得到更进一步开发,特别是江淮、太湖地区荒地被大量开垦,成为我国新的财富地区,到五代时南方经济开始逐渐超过北方。

中国古代历史上的第三次大规模的人口迁徙是从北宋末年的“靖康之难”至南宋末年。

1161年金撕毁了与宋的和约,大举南侵。

淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的人民南迁到长江流域,主要迁移到浙江、江苏、湖南、江西等地。

忽必烈继承汗位以后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区。

当地居民为躲避战乱,大量地向珠江流域迁徙,主要进入今天的广东、广西、福建等地。

两宋时期,北民的进一步南迁,南方经济在中国经济中的地位,已经超过了北方,对朝廷的财政收入起着重要作用,表明:中国古代经济重心南移的进程最终完成四普定义的迁移人口是指“1985年7月1日的常住地与1990年7月1日常住地比较发生了跨县、市变动的人”[3];五普定义的迁移人口是指1995年11月1日至2000年10月31日期间“来本乡、镇、街道居住,且其后外出从未超过连续六个月以上的人”[1]。

历史十大移民事件移民的名人不在少数,他们移民的初衷是什么,我们不得而知。

但他们现在肯定过得很滋润,其实中国人移居海外,可追溯到2000多年以前的古代。

他们带来的影响却远远大于实际意义,今天让我们一起回顾一下,中国史上十位影响深远的移民者。

第十、张爱玲移居美国1955年,著名作家张爱玲移居到美国洛杉矶,后逝世于加州的公寓里,被发现的时候她已经过世一个星期。

第九、梁启超移民到日本清朝光绪年间,梁启超戊戌变法失败,为躲清朝慈禧的追杀,梁启超移民到了日本。

在此期间先是主办了《清议报》,后又创办了《新民丛报》,主要观点就是保皇斥后。

1912年梁启超回到中国,担任了袁世凯的司法总长。

1929年梁启超去世。

第八、吴元盛移民加里曼丹岛清朝乾隆年间,广东嘉应州梅县人吴元盛,因为谋划发动起义失败,而逃亡到东南亚的婆罗岛及今印尼的加里曼丹岛。

他先成立了聚胜公司,后成立了戴燕国并成为国王,此后戴燕国世袭四代,19世纪中叶,戴燕王国被荷兰的殖民者灭亡。

第七、郑成功移居台湾南明末期,清军横扫大明王朝。

1661年,郑成功率军横渡台湾海峡,击败荷兰东印度公司的驻军,开启郑氏在台湾的统治。

第六、张琏移民苏门答腊明嘉靖年间,因不满朝政腐败,张琏杀死族长,投奔大埔郑八、萧晚义军。

后因起义失败,南下夺占三佛齐岛(今苏门答腊),自立为国王。

第五、李俊移民泰国北宋时期,《水浒传》原型人物,混江龙李俊,在随宋江平定方腊后。

诈病归隐,与童威等人远赴海外,最终在海外创立基业,成为暹罗国主。

第四、陆自立移民爪哇岛南宋祥兴二年,宋将张世杰兵败崖山,左丞相陆秀夫背着年幼的黄帝跳海而亡。

其幼子陆自立移居至南洋爪哇岛,后创立了爪哇顺塔国,建立了一个华人的世界。

第三、鉴真移民日本唐朝时期,鉴真5次东渡日本,皆因遭官府阻拦或遇飓风皆未能成功。

第六次东渡成功,在日本传扬佛法,并建立了唐招提寺,被尊为日本律宗初祖,他还传授了日本豆腐、饮食、酿造等制作工艺。

对日本影响深远巨大。

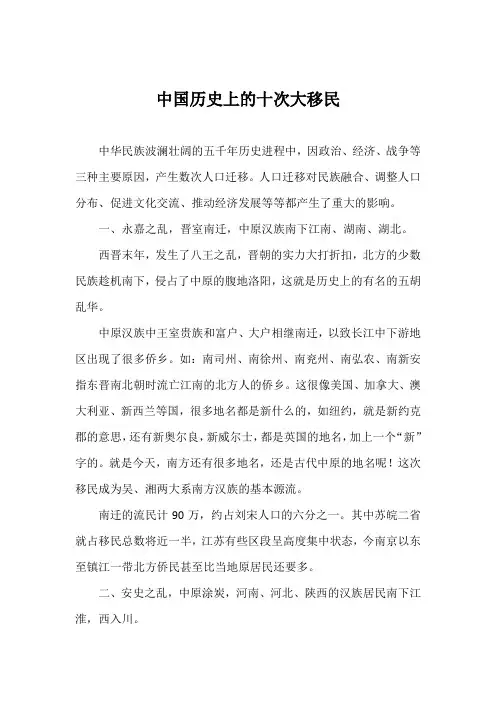

中国历史上的十次大移民中华民族波澜壮阔的五千年历史进程中,因政治、经济、战争等三种主要原因,产生数次人口迁移。

人口迁移对民族融合、调整人口分布、促进文化交流、推动经济发展等等都产生了重大的影响。

一、永嘉之乱,晋室南迁,中原汉族南下江南、湖南、湖北。

西晋末年,发生了八王之乱,晋朝的实力大打折扣,北方的少数民族趁机南下,侵占了中原的腹地洛阳,这就是历史上的有名的五胡乱华。

中原汉族中王室贵族和富户、大户相继南迁,以致长江中下游地区出现了很多侨乡。

如:南司州、南徐州、南兖州、南弘农、南新安指东晋南北朝时流亡江南的北方人的侨乡。

这很像美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国,很多地名都是新什么的,如纽约,就是新约克郡的意思,还有新奥尔良,新威尔士,都是英国的地名,加上一个“新”字的。

就是今天,南方还有很多地名,还是古代中原的地名呢!这次移民成为吴、湘两大系南方汉族的基本源流。

南迁的流民计90万,约占刘宋人口的六分之一。

其中苏皖二省就占移民总数将近一半,江苏有些区段呈高度集中状态,今南京以东至镇江一带北方侨民甚至比当地原居民还要多。

二、安史之乱,中原涂炭,河南、河北、陕西的汉族居民南下江淮,西入川。

安史之乱历时八年,给唐王朝的社会经济造成严重破坏。

更为严重的是,此后中原地区陷入了长达百年的藩镇割据的混乱状态,相对和平的南方再次成为中原居民逃避战火的首选之地。

从湖北荆州至湖南常德一带,因移民而增加户口十倍。

在太湖流域,人口也有显着增加,吴县移民可能占到全县户口的三分之一。

由襄州沿汉水南下经郢、复至鄂,诸州户口都有不同程度增加,连移民路线都斑斑可考。

三、靖康之耻,天子蒙尘,金兵南下,高宗南渡,中原居民大规模南迁。

关于这次他逃亡,很多明清小说、戏曲中都有记载。

累计南下移民500万,是最大的一次中原汉民族南迁。

今东南各省,甚至远至福建、广东都有大量北方移民,其中比较集中的地区是苏南浙江一带,更加密集的移民区则是从苏州至宁波一带,当然最高度集中是在杭州城里。

中国海外移民的历史故事 有史籍明确记载的中国⼈⼝移居海外的历史,年代⾮常久远,来⼀起了解吧。

中国海外移民历史 中国⼈移居国外,可追溯到2000多年以前的古代。

早在秦汉时期,中国已有“丝绸之路”通往西域,有船舶东航⽇本,其中就有⼈留居他乡。

进⼊唐代,才有较多的中国⼈定居国外,这可视为华侨史的开端。

纵观1300多年来中国⼈移民海外的历史,⼤体可分为四个时期:第⼀个时期,从唐代到南宋(618⼀1270年),为海外华侨逐渐出现的时期。

这个时期,中国封建社会商品经济相当发达,⽽东南亚各地仍然⽐较落后,于是有不少中国商⼈到东南亚各地从事贸易。

其中有⼀部分⼈便在当地定居下来,成为第⼀代的华侨。

这个时期的华侨⼤多居住在今天东南亚的印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾等国,⼈数⼤约为10万多⼈。

第⼆个时期,从元代⾄清代中叶(1271-1840年).为华侨出国⼤量增加和华侨在所在国的社会经济基础逐渐确⽴的时期。

这个时期,明朝海禁开放,促进了海外贸易进⼀步发展。

东南亚部分地区已变为西⽅国家的殖民地或贸易中继地,迫切需要中国的廉价劳动⼒和⼿⼯业品,因⽽吸引了更多的中国商⼈和破产的农民、渔民和⼿⼯艺⼈出国,加之明朝⼤监郑和率两万多⼈的船队七下西洋,历访亚⾮30多个国家和地区,增进了中国同亚⾮国家的友谊,也为中国⼈出国经商和移居国外创造了更好的条件。

这个时期,东⾃⽇本、朝鲜,西⾄印度东部海岸,北起缅甸伊洛⽡底江上游,南迄印度尼西亚群岛,⼏乎到处都可见到华侨、其⼈⼝已达100万以上。

第三个时期,从鸦⽚战争到解放前⼣(1841⼀1949年)。

为华侨⼤规模移民⾼潮时期。

在这100多年⾥,中国约有700万⼈被贩卖到世界各地,从⽽奠定了今天华侨遍布世界各地的格局。

这个时期,华侨出国的⼈数之多、规模之⼤、分布之⼴、遭遇之苦,均属前所未有。

究其原因,不外是国内、国外两⽅⾯。

在国内,由于政治⿊暗、战争不断、经济破产,导致民不聊⽣,百姓急于寻找⽣路;在国外,由于帝国主义对殖民地进⾏疯狂的经济掠夺和急需⼤量廉价劳动⼒从事开发。

中国历史上的人口迁移历史上我国的人口迁移1.“永嘉丧乱”时期发生在西晋永嘉年间,腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,从而使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地)。

这次南迁人口约90万,使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件。

2.“安史之乱”时期发生在唐代,约有100万人南迁,从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局,我国南北人口分布比例第一次达到均衡。

3.“靖康之乱”时期发生在北宋,1125年金灭辽开始南下攻打北宋,黄河流域成为主要战场,每次大的战争都造成黄河流域大量居民向长江流域迁移,主要迁移浙江、江苏、湖北、四川,这是北宋末年人口迁移规模最大的阶段。

4.“金完颜亮”时期1161年金撕毁了与宋的合约,大举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的居民南迁到长江流域,主要迁移浙江、江苏、湖南、江西等地。

5.“蒙古兵南侵”时期忽必烈等上汗位后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙,主要迁入广东、广西、福建等地。

6.“走西口、闯关东”时期19世纪后期的旧中国,俄国和日本帝国主义侵入后,两国竞相在东北扩张势力,修筑铁路、掠夺资源,需大批劳动力,迫使华北破产,农民移入东北,尤以山东、河北两省农民最多.1923年-1930年间移入东北达300万人,1937年一年就达到70万人。

此外,西北地区的甘肃、青海、新疆等地,也有很多来自河南、陕西等省的农民。

7.“东南沿海下南洋”时期欧美资本主义侵入东南亚后,为掠夺东南亚资源,招收中国破产农民作为开发殖民地的劳动力资源,并贩卖中国劳工,致使东南亚人口激增。

黄河中下游平原是中华民族的发源地。

从秦汉时期开始,我国人口就由黄河中下游平原向四周扩散,重点是向南方的长江流域和珠江流域扩散。

中国跨国移民的发展轨迹当今的时代常被称为“移民的时代”。

移民的历史与人类社会本身的开展同样久远,从国家出现的那一天起国际移民的概念便随之产生。

中国的跨国移民是国际移民的重要组成局部。

据估算,目前全球的海外华人总数多达3700余万人,广泛分布于世界上136个国家和地区。

从国际迁移的角度看,在这一规模庞大的海外华人群体中,只有一小局部属于直接的国际迁移者,其余的绝大局部是国际迁移者的后裔,即华裔。

华裔群体的形成与中国的跨国移民紧密相联,历史上的中国跨国移民导致了今日庞大的华裔群体的形成。

中国人移居国外的历史可追溯到2000多年前。

在古代,向国外移民可分为三种情况:一是逃避战争和灾荒迁入邻国,二是佛教僧侣出国求经或传教,三是派遣使者和经商贸易的商人,他们中的一局部留居国外成为移民。

唐宋时代,一方面,由于航海技术的进步,造船业的兴旺,海外贸易的开展,中外经济、文化交流日益频繁,中国人移居海外者日益增多。

另一方面,由于国内政权更迭和战乱,一些商人和难民避居国外,成为我国古代早期移民的主体。

元朝时,陆路和海上“丝绸之路”畅通,一些僧侣、商人和征战将士因各种原因也留居海外,元朝的扫马到过欧洲,到过巴黎、罗马、日内瓦等地。

到了明代,郑和下南洋,“朝贡贸易”体制的形成以及“海禁”的开放,促进了我国向东南亚的移民。

明末清初,中国出现了资本主义萌芽,移民海外的人数迅速增加,郑成功抗清失败后,东南沿海一带的一些居民也纷纷逃往海外。

中国的跨国移民历史渊远流长,根据学者朱国宏的划分,自秦至隋为中国海外移民的发轫期,唐宋元明为中国海外移民的自发期,明末清初为中国海外移民的过渡期。

处于发轫阶段的中国国际迁移具有偶发性特征;隋唐以后,那么自发性渐强;而在明末清初,已开始出现具有一定组织机制特点的群体迁移,为其后的大规模海外移民埋下伏笔。

这一划分,清晰勾勒出了中国古代跨国移民的开展史。

总的来说,在古代中国人真正移居国外的人数并不多。

新加坡的中国移民与移民史新加坡是一个多元文化的国家,其中一个最重要的文化流派就是华人文化。

中国移民人数在新加坡的发展史中有着极其重要的地位。

他们的劳动和贡献不仅仅支持了新加坡的建设和发展,也丰富了新加坡这个国家的多元文化。

本文将会从移民的历史、他们的贡献、文化传承等方面展开探讨。

一、移民史中国移民可以追溯到新加坡开埠前后。

1819年李朝圣发现新加坡时,中国人已经开始在这个地方生活和做生意。

1826年,李朝圣的搭档斯坦福拉夫印发了第一份新加坡人口普查,发现留在新加坡工作的华人有80人左右。

不过,当时华人不是主要的移民人群,大部分的移民都来自其他地方,比如南印度和马来群岛。

直到1850年代,中国开始成为新加坡最主要的移民来源,随后中国移民数量逐渐增加。

总体来说,中国移民大多数来自中国南部的福建和广东。

很多人都是穷苦的农民,为了生活而离开家园前往新加坡。

他们常常破费一切,甚至把所有的储蓄都献上,来到新加坡寻求更好的生计和机会。

到了新加坡,许多人开始从事交通运输、零售和制造业等行业。

为了生存,他们不得不努力工作,经过艰辛却又崇高的努力,中国移民渐渐成为新加坡社会的一部分。

二、贡献中国移民在新加坡的发展史上有着巨大的贡献。

首先,他们对新加坡的经济发展做出了杰出的贡献。

早期的华人移民以小本经营、勤奋刻苦、懂得俭省为特征,他们经营小店铺,以小本买卖,成了新加坡最早的小商小贩。

很快,他们便逐渐成为新加坡的商业文化的重要组成部分,推动新加坡经济发展。

其次,中国移民还对新加坡的建筑和工程做出了重要贡献。

新加坡在发展初期,建筑和基础设施建设成为一项卓有成效的行动。

中国移民在这个过程中,起到了决定性的作用。

所有的基础设施和建筑物,都离不开中国移民的劳动。

最后,中国移民对新加坡社会的形成与丰富也产生了重要的贡献。

无数移民来到新加坡,涌入社会中,终于增加文化的多元性和歪曲。

随着时间的推移,他们的文化逐渐融入了新加坡社会,促进了社会文化的繁荣。

中国近代史上的移民问题随着现代化的到来,中国的人口流动也逐渐加重。

自19世纪末期以来,中国的移民问题一直是一个值得讨论和研究的问题。

许多人甚至认为中国的移民问题是中国近代史上最为重要和复杂的问题之一。

本文将会探讨这个问题的起因、发展以及对中国社会产生的影响。

一、移民问题的起因中国的移民问题起源于19世纪末期的鸦片战争。

当时,中国被迫签订了不平等条约,开放了许多海港城市和内陆地区,这导致了中国的经济、政治和文化环境的巨大变化。

在这样的环境下,越来越多的人开始迁徙到其他地区,寻找更好的机会和生活。

与此同时,外国势力也加剧了这一问题。

由于西方国家的殖民主义政策,他们开始逐渐侵占中国的领土和资源,并将中国的人民作为奴隶和劳动力。

这不仅使得外国的移民进入中国,同时也催生了中国境内的移民浪潮。

然而,移民问题的根源不仅仅在于政治和经济因素,它也与文化以及地区和民族之间的差异有着密切的关系。

中国是一个多民族、多文化的国家,这种多元的社会环境给移民问题带来了更多的困难。

二、移民问题的发展中国民众的大量移民活动开始在19世纪末期时期恶化。

中国开始出现一些极端的、重要的和有组织的移民事件,大规模的移民群体开始向其他地区转移。

特别是在19世纪末20世纪初期,一些黄河流域、长江流域等地区的灾难、战乱和农业危机,使得大量人民流离失所,不得已选择离开原来的家园。

此外,移民问题还是中国内部矛盾的反映。

以国家行政区划为例,中国的多个省份之间都存在着较大的差异,诸如南北差异、城乡差异等问题,这些因素都导致了更为复杂的移民形象。

近代以来,中国还经历过大量的战争、动乱、天灾等,大规模的流离失所也使得移民问题突出。

例如,1931年至1936年期间,长江流域巨大的洪水和旱涝灾害,就导致了中国历史上最严重的移民潮流,移民总数超过2000万。

这些移民通常是以中国南方的贫困农村的居民为主体,流向内地的更发达的城市,如上海和南京。

三、移民问题给中国社会带来的影响移民问题是一个非常复杂的社会问题,它不仅涉及到经济、政治和文化领域,同时也涉及到了中国社会的各个方面,例如家庭、文化和教育等。

中国历史上的大移民及其影响中国历史上的大移民及其影响这是一篇关于中国历史上的大移民,中國歷史上的大移民,中國歷史上的移民城市的文章。

东区包括长江下游及淮河流域,以接受黄河流域下游及今山东、河北及河南东部的移民为主。

西区包括长江流域上游及汉水流域,以接受今甘肃、陕西、山西及河南西部移民为主。

移从晋怀帝永嘉年间到南朝宋元嘉年间(307—453年),南迁移民的高潮有四次。

第一次:永嘉初,今河北(以下提到的省名均系今名)、山东、山西、河南以及江苏、安徽二省淮北部分的流民相继渡淮河、长江南迁。

东晋元帝太兴三年(320年)在建康设置了第一个侨县——怀德县,以安置流民。

以后.又陆续设置了徐、兖、幽、冀、青、并、司诸侨州郡县于长江南北。

第二次:东晋成帝初(326年后),江淮间大乱.淮南居民以及原来侨居在淮南的北方人纷纷渡长江南迁。

第三次:东晋成帝末(362——365年)及以后一二十年间,中原战乱不断,关中所遭破坏尤其严重,今陕西、甘肃境内的人口南迁汉水流域,一部分进入四川盆地。

第四次:南朝宋文帝元嘉年间(424—453年)和明帝泰始年间(465—471年),一度由宋武帝收复的中原地区重新失陷,淮北各州也由北魏占领,大量人口渡淮南迁,因而在淮南新设了司、兖、徐、青等侨州及其他一些侨郡县。

氐人的战乱还迫使关陇流民南迁汉水流域和四川北部。

这几次移民高潮历时100多年,移民南迁的路线主要有东西二线:东线:以循邗沟和淮河流域东南向的支流为主,向东南方向迁移,因此处于邗沟南端的今江苏扬州及其长江对岸的今镇江、常州一带成为山东及苏北移民的集合地,河南人也大多向东南迁入安徽,而不是向正南进入湖北。

西线:水路是循汉水南下,所以沿汉水的南郑(今陕西汉中)和襄阳成为移民重要的集散地。

陆路则取金牛道(南栈道)进入四川。

按今地划分,接受移民最多的是江苏省,在今南京、镇江、常州一带最为集中,苏北地区则以扬州、淮阴等地为主。

移民的来源,山东占了一半以上,其次是河北、河南、山西、陕西,本省和安徽的淮北部分也是移民来源之一。

历史上的三次大移民第一次:西汉末年,黄河流域陷于大规模的战乱之中,中原人士纷纷南迁避乱。

东汉末三国初,北方再次战乱,中原人士又一次大规模南迁。

一是关中人民逾秦岭南适巴蜀。

二是山东地区及淮北一带人口渡过淮河和长江,定散居江东。

三是关中、中州人民出武关,经南阳盆地迁入荆州。

这里面的知识份子,一部分投奔了洛阳的曹操,一部分投奔了四川的刘备。

西晋灭蜀、吴后,大量的精英人士被迫迁往北方,南方文明的发展受到挫折。

但西晋王朝只统一了短短的20年,“八王之乱”及“五胡乱华”又使黄河流域论为战场。

这次长达300年之久的动乱,长期战乱导致了我国文明史上第一次大规模的人口南迁浪潮。

随着大量北人南来,促进了江南的经济开发,打乱了原有的社会结构,萌发了文明的新气象。

由于这次人口南迁浪潮主要发生在距今1700多年前的西晋永嘉年间(307—312年),所以历史上称为“永嘉南迁。

”不少移民多次辗转迁徙,由北到南,彼此推进,移民人数达90余万到200万之间,占当时南方人口的1/6,占北方总人的1/8。

这相当于,南方人口中每6人之中就有1人来自北方。

当时的移民有二种方式:一为有组织迁徙,一为无组织流动。

这些北方移民带来较高的生产技能和文化素养,使经济逐步繁荣并最终带来文化的进步,渐渐成了南方文化舞台上的主角,给长江文明带来新气象。

这就是我们看到的,魏晋南北朝时期,江南人才辈出,文明昌盛。

第二次:唐朝时期,南方长江流域经过魏晋南北朝时期的发展,经济上已可以与北方黄河流域相抗衡。

黄河流域集中了中国大量的消费人口,粮食供应已经开始依靠南方长江流域的接济。

但当时的文化中心仍在北方黄河流域。

不久,出现了长达八年的“安史之乱”,促使北方人再次南下,从而形成中国文明史上的第二次人口南迁浪潮。

这次战乱给中原地区带来极为惨重的破坏,从长江三峡到长江中游地区的长江流域,却保持着相对和平安宁局面。

大量的北方人纷纷向南边的这些地带逃难。

平民百姓大量移民入川。

中国历史移民事件

哎,说起咱们中国历史上的那些移民大事儿,那可真是波澜壮阔,跟看电影似的,一幕幕在眼前晃悠。

想当年,秦始皇修长城,那可不是闹着玩儿的,得有多少人背井离乡,拖家带口地往那荒凉地界儿走啊。

那时候的人们,心里头那个滋味儿,估摸着跟喝黄连水似的,苦啊!但为了国家,为了子孙后代,他们还是咬咬牙,踏上了那条不归路。

这,就是咱们中国人骨子里的那份坚韧和担当。

再往后说,到了清朝那会儿,有个叫“湖广填四川”的大事儿。

那时候的四川啊,因为战乱和天灾,人丁稀少,田地荒芜。

朝廷一看,这可不成啊,得想办法让四川热闹起来。

于是,就下令让湖广一带的百姓迁移到四川去。

这一路上啊,风餐露宿,跋山涉水,不知道有多少辛酸泪。

但到了四川一看,嘿,这地儿还真不错,山清水秀,土地肥沃。

于是,大伙儿就在这儿安家落户,繁衍生息,慢慢地,四川就又热闹起来了。

还有啊,近代史上的“闯关东”也是一段传奇。

那时候的山东人,为了躲避战乱和饥荒,纷纷踏上了前往东北的路。

他们带着一家老小,推着独轮车,挑着担子,就这么一路往北走。

路上啊,有哭有笑,有苦有甜。

但到了东北一看,嘿,这地儿真是个宝地啊,地广人稀,资源丰富。

于是,大伙儿就在这儿开荒种地,建房子,慢慢地,东北就成了山东人的第二故乡了。

这些移民大事儿啊,虽然过程艰辛,但结果都是好的。

它们不仅让咱们中国的人口分布更加合理了,还让各地的文化、习俗、技术都得到了交流和融合。

所以说啊,咱们中国人啊,就是有这么一股子劲儿,不管遇到啥困难,都能挺过去,还能把日子过得红红火火、热热闹闹的。

中国史上三大移民潮在漫长的中国历史中,移民现象非常普遍,而且时有发生,已经成为现代人寻根和领会地方文化的金钥匙。

清初,通过康雍乾三世的恢复发展,到乾隆朝,全国人口突破了三亿大关。

人地矛盾尖锐,大量内地贫民迫于生活压力,于是“走西口”、“闯关东”或“下南洋”,形成近代三股大规模的移民浪潮。

走西口:晋陕百姓大量进入内蒙据记载,清光绪年间,晋北地区出现了严重自然灾害,晋北人不得不到“口外”即蒙古地区谋生。

这场移民潮一直持续到民国时期,影响深远。

西口,即杀虎口,位于山西省朔州市右玉县西北部,现为集中展示“西口文化”的著名风景名胜区。

而“走西口”则是清代以来成千上万晋、陕等地老百姓涌入土默特、察哈尔和鄂尔多斯等地谋生的移民活动。

“走西口”,改变了内蒙古的社会经济结构和生活方式。

同时,占移民比例极高的山西移民,作为文化传播的主要载体,将山西的晋文化带到了内蒙古中西部地区,使当地形成富有浓郁山西本土特色的移民文化。

晋文化作为农耕文化的一部分,通过人口迁移,与当地的游牧文化相融合,形成富有活力的多元文化,丰富了中国的文化宝库。

山西北部土地贫瘠,自然灾害频繁,生存环境的恶劣迫使晋北很多人到口外谋生。

“河曲保德州,十年九不收,男人走口外,女人挖野菜”的山西旧谣充分说明“走西口”者多为自然灾害造成的饥民。

清光绪三年至五年,山西等省大旱三年,出现被称为“丁戊奇灾”的近代最严重的旱灾,部分地区寸雨未下。

自然灾害引起的人口迁徙,以忻州、雁北等晋北地区最为突出。

史载,“阳高地处北塞,砂碛尤甚,碱卤难耕……地瘠民贫,无所厚藏,一遇荒歉,流离不堪。

”在土地贫瘠、气候寒冷、无川流灌溉的恶劣自然环境里,晋北人生活困苦,每遇灾歉,人们不得不流离失所,奔赴口外谋生。

“走西口”是一部辛酸的移民史,是一部艰苦奋斗的创业史。

一批又一批移民背井离乡北上口外蒙古,艰苦创业,开发了内蒙古地区。

更重要的是,他们给处于落后游牧状态的内蒙古中西部带去了先进的农耕文化,使当地的整个文化风貌发生了根本改变。

原来绝大部分阜阳人和淮北人的祖籍都是山东枣林庄(在兖州)!

大槐树·瓦屑坝·枣林庄--从移民地名解读我国移民史

曹树基(复旦大学历史地理研究所教授):在今天华北平原的大部分地区,广泛流传着有关山西洪洞大槐树的传说:我们的祖先是从山西大槐树下迁来的;山西洪洞大槐树是我们祖先的发祥地,是我们的根。

这一传说分布于今天河北的中南部、山东西部、中部和南部、河南中北部以及安徽淮河以北的大部分地区。

只不过,在有些地区,大槐树变成了老鸹窝———一个大槐树上的老鸹窝。

大槐树不仅仅是人们的口耳相传,它还被镌刻在古老的墓碑上,写在脆黄的族谱中。

在山东,每一个村庄的来历都被记载在村前新立的碑石上,而到处可见的大槐树移民记载,成为鲁西、鲁中和鲁南地区的一道特殊的人文风景。

天下不独有大槐树。

来自山西大槐树的移民迁入山东济南府境,开始遇到了另一支颇具规模的移民人群——来自北平枣强县的移民。

在今山东省齐河县,至少有75个村庄自称元末明初迁自枣强,虽然,同一时期来自山西的移民建立的村庄更多,达到一百多个,但是,到了山东滨县,迁自枣强的村庄多达400个,而迁自山西洪洞的不足20个。

阳信、沾化两县几乎是枣强移民的一统天下。

在青州府北部的临淄和淄博,也能看到同样的情形。

1990年春天,一个阳光下的中午,在安徽桐城县的公路边,见一老农正在晒稻谷,我随口问起他的“故乡”,老农不解我意,指着不远处的村庄答复我。

我问:“你的祖上呢?”答:“江西。

”我继续问:“是不是瓦屑坝?”老人惊讶不已:“你怎么知道?”他又补充:“我们这一带的人大多数是从瓦屑坝迁入的。

”在这之前,我已经从许多古墓碑和家谱中,得知了这个在安徽省淮河以南地区广泛流传的移民地名——江西省鄱阳县瓦屑坝。

江西省波阳县城西南约十公里的太莲子湖滨,有一个叫做瓦燮玲的地名。

据该村现存的《朱氏族谱》和《何氏族谱》记载,此“燮”是由“屑”雅化而来,而土字旁的“玲”意为小土沟,与“坝”相对应。

越过淮河进入颍州境内,这里是明代凤阳府的一部分。

询人故乡,皆曰来自山东枣林庄。

山东是移民迁入之地,何以有人口外迁。

反复思索,推测最有可能外迁人口的,可能为兖州府东部地区。

1991年冬天,我来到山东省兖州县,在有关部门的帮助下,找到了这个在淮河两岸声名远播的村庄。

此村今名“安邱府”,明鲁王裔村安邱王分封于此,始有此称。

清康熙初年又称枣林庄,清末复称安邱王府庄,简称安邱府至今。

当我告诉当地人,在遥远的皖西北地区,在那淮河之滨,居住着成千上万的他们的乡亲。

兖州的朋友们感到了意外的快乐。

在湖北的江汉平原,广泛流传的地名是江西南昌的筷子巷和朱市巷。

在这一广阔的区域中,有许多人坚信不疑,南昌市的筷子巷和朱市巷是他们的祖居之地。

移民地名,是一个时代的遗迹,是活着的历史。

所有的移民地名都代表着曾经或者现在仍然存在的物质实体。

一棵树、一条巷、一个村庄、一座城门、一个县名,都是真实的可靠的历史见证:一批批来自这些地区及周边地区的移民,在政府的组织下,在此集中,在此四散,踏上不归的旅途。

几百年过去了,大约到清代后期,这些地名演化成移民后裔关于故乡的全部概念。

而明初大移民则与宋金、宋元及金元之间的战争有关。

12世纪初,兴起于今松花江下游和黑龙江中游一带的女真人建立的金国在灭了契丹人建立辽朝后,又灭了北宋。

北方人口大量南迁。

宋金对峙时期,虽然秦岭——淮河是两个政权的分界线,但事实上,战争在江淮之间不断进行,使得这一区域长期成为人口稀疏之地。

元代末年,群雄并起,朱元璋、

陈友谅、张士诚等一代枭雄,都是从江淮之间崛起的,战争也大多在这一区域内进行。

金朝统治下的华北人稀地荒。

女真贵族采用不断收夺汉人的土地拨归屯田军户,一段时间以后,肥沃的土地转为瘠薄,瘠薄转为荒芜。

至13世纪初,即使是风调雨顺之年,华北地区田之荒者也动辄百里,到处“草莽弥望,狐兔出没”。

13世纪初,新崛起的蒙古在成吉思汗的率领下开始征战,1234年灭金。

在蒙古人的灭金之役的同时,北方发生大的瘟疫流行,人口死亡甚多。

蒙古人入主中原之初,不知农业生产的重要性,有人提出:“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地。

”元朝黑暗混乱的统治持续半个多世纪,北中国受到破坏最深。

北方地区安宁大约维持了一个世纪,14世纪中叶,蒙古高原和华北地区陷入了一场空前的灾难当中。

鼠疫流行不仅造成中国北方人口的大量死亡,还随着蒙古人的征战,引发了欧洲历史上最严重的黑死病流行。

直到今天,在华北地区的许多地方,还有关于这一时期瘟疫流行的传说。

南宋与蒙古人的对峙持续45年。

最初南宋联合蒙古人灭金,以后却被蒙古人所灭。

蒙古灭宋的激战主要发生在四川及相邻的陕南、鄂西一带,战争同时也有大规模的瘟疫发生,四川人口大部分死于战争和瘟疫。

在湖南北部的长沙府,战争也造成了大规模的人口死亡。

在女真人南下的大约250年中,在北方少数民族的进攻面前,汉族一直采取防守的姿态,从未取得过真正战略上的主动。

由此看来,1368年元朝的灭亡和明朝的建立,实际上是南方的汉族对于北方少数民族的胜利。

为了防止北逃的蒙古人南下,也为了恢复上述各战争破坏地区的社会经济,朱元璋决定对上述地区进行移民。

在战乱中得以保全的山西省承担了向华北地区移民的重任。

洪洞县成为山西移民最重要的集散地。

北平真定府人口损失较小,枣强县对外输出人口与此有关。

江南地区的人口输出地主要是江淮之间的空旷区域。

只有湖北麻城例外,在战乱中损失较小,战后成为向四川移民的主要地区。

此外,边疆地区的军事移民是明初大移民的重要组成部分。

就绝对人口数量而言,明初大移民的规模不算最大。

但是,就相对规模而言,即就移民人口占全国总人口中的比例而言,明初大移民是中国历史上规模最大的移民活动,也是中国历史上政府组织的最大的移民活动。

明初大移民使人口稀少地区得到了有效地充实,明代的经济和社会发展就在这一背景下展开,明代的军事和政治变革也在这一背景下展开。

明初大移民的发现使我们对于明代历史有了一个全新的认识,而有关明初大移民史实的确定,在很大程度上得益于“大槐树”、“瓦屑坝”、“枣林庄”及其他相关的地名。

这是一件很有意义也很有趣味的事。

/club/viewthread.php?tid=107783。