岩质边坡稳定性分析共40页

- 格式:ppt

- 大小:691.50 KB

- 文档页数:40

第一章绪论1.1引言边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。

随着我国基础设施建设的蓬勃发展,在建筑、交通水利、矿山等方面都涉及到很多边坡稳定问题。

边坡的失稳轻则影响工程质量与施工进度,重则造成人员伤亡与国民经济的重大损失。

因此,边坡的勘察监测、边坡的稳定性分析、边坡的治理,是降低降低灾害的有效途径,是地质和岩土工程界重点研究的问题。

随着城市化进程的加速和城市人口的膨胀,越来越多的建筑物需要被建造,城市的用地也越来越珍贵。

特别是对于长沙这样多丘陵的城市来说,建筑边坡成为了不可避免的工程。

1.2边坡破坏类型边坡的破坏类型从运动形式上主要分为崩塌型和滑坡型。

崩塌破坏是指块状岩体与岩坡分离,向前翻滚而下。

一般情况岩质边坡易形成崩塌破坏,且在崩塌过程中岩体无明显滑移面。

崩塌破坏一般发生在既高又陡的岩石边坡前缘地段,破坏时大块岩体由于重力或其他力学作用下与岩坡分离而倾倒向前。

崩塌经常发生在坡顶裂隙发育的地方。

主要原因有:风化等作用减弱了节理面的黏聚力,或者是雨水进入裂隙产生水压力,或者是气温变化、冻融松动岩石,或者是植物根系生长造成膨胀压力,以及地震、雷击等外力作用(图1-1)。

滑坡是指岩土体在重力作用下,沿坡内软弱面产生的整体滑动。

与崩塌相比滑坡通常以深层破坏形式出现,其滑动面往往深入坡体内部,甚至可以延伸到坡脚以下。

其滑动速度虽比崩塌缓慢,但是不同的滑坡滑动速度相差很大,这主要取决于滑动面本身的物理力学性质。

当滑动面通过塑性较强的岩土体时,其滑动速度一般比较缓慢;相反,当滑动面通过脆性岩石,且滑动面本身具有一定的抗剪强度,在构成滑面之前可承受较高的下滑力,那么一旦形成滑面即将下滑时,抗剪强度急剧下降,滑动往往是突发而迅速的。

滑坡根据滑动模式和滑动面的纵断面形态可以分为平面滑动、圆弧滑动、楔形滑动以及复合形。

当滑动面倾向与边坡面倾向基本一致,并且存在走向与边坡垂直或接近垂直的切割面,滑动面的倾角小于坡角且大于其摩擦角时有可能发生平面滑动。

反倾岩质边坡稳定性分析摘要:岩质边坡的稳定性问题一直是岩土工程界关注的热门方向,而反倾岩质边坡作为岩质边坡的一种特定类型,它的破坏模式和机理也值得去大量研究。

本文经过文献调研,针对反倾岩质边坡应用情况给出综述,结合断裂力学的优势与不足作出讨论。

关键词:岩质边坡断裂力学稳定性1引言当岩层的水平倾向与坡面水平倾向恰好相反时,该类边坡即被我们称为反倾层状岩质边坡,在我国西部山区中发育着大量的层状反倾岩质破碎边坡,岩体倾倒破坏是最为常见的一种反倾边坡破坏模式,破坏导致的边坡失稳事故严重的威胁了人们的生命和财产安全[1]。

随着岩土工程学科技术的进一步快速发展,国内外有关学者对反倾向岩质边坡的变形破坏机制和稳定性理论分析作出了大量的创新性研究,已相继取得了较丰富的成果。

2国内外研究现状Goodman等[2]将倾倒破坏分为块状倾倒、弯曲倾倒、块状-弯曲倾倒三种类型,并首次基于极限平衡原理提出了分析块状倾倒破坏的G-B法。

Aydan等[3]提出了采用极限平衡理论的悬臂梁弯曲模型,建立了以坡脚剩余下滑力作为边坡稳定性判断的评价方法。

Liu等[4]通过深部位移监测和UDEC数值模拟分析了反倾边坡破坏的变形特征及演化过程。

陈从新和郑允等基于极限平衡理论,建立了岩质反倾边坡弯曲倾倒破坏基准面计算和稳定性分析方法。

赵维等在悬臂梁模型的基础上对破坏面上的岩层进行了分区,判断了反倾边坡的倾倒风险。

王林峰等、王建明等基于断裂力学对单个岩块的稳定性进行了分析,探讨了岩块的破坏顺序。

地震是诱发反倾岩质边坡破坏的主要因素之一,因此,进行地震荷载对反倾岩质边坡的失稳影响研究具有重大的工程应用价值,已有学者对此作了一定的研究。

例如,Zheng等基于极限平衡法和遗传算法,提出了一种考虑地震惯性力的新方法来寻找反倾岩质边坡的破坏面。

Liu等采用振动台模型试验和数值分析方法研究了强震条件下反倾岩质边坡的动力响应特征。

屈新等推导了推力线高度的计算公式,分析了地震影响系数对反倾边坡弯曲倾倒稳定性的影响。

地灾治理中岩质高边坡的稳定性分析摘要:现代工程地质研究表明,地灾治理中岩质边坡的稳定性需要结合工程地质建设条件作为主要前提。

工程师可以认真分析和控制影响岩质边坡稳定性的各种要素,及时对工程地质要素进行综合分析和评价,从而确定边坡的稳定性和有效性。

关键词:地灾治理;岩质高边坡;稳定性分析就现代工程建设的内容而言,岩质边坡的稳定性分析评价工作的内容较多,其涉及了工程地质学、岩体力学和计算科学等多种方法,属于多学科交叉,是岩土工程研究的重点内容。

目前国内影响岩质边坡稳定性的因素和评价方法很多,突出的问题是忽略了边坡的地质环境条件,没有将边坡的内部结构与外部诱发因素结合起来。

现在采用案例分析的方式来探讨地形、环境对边坡的影响,希望能够提高边坡的稳定性,提供更合理的分析思路。

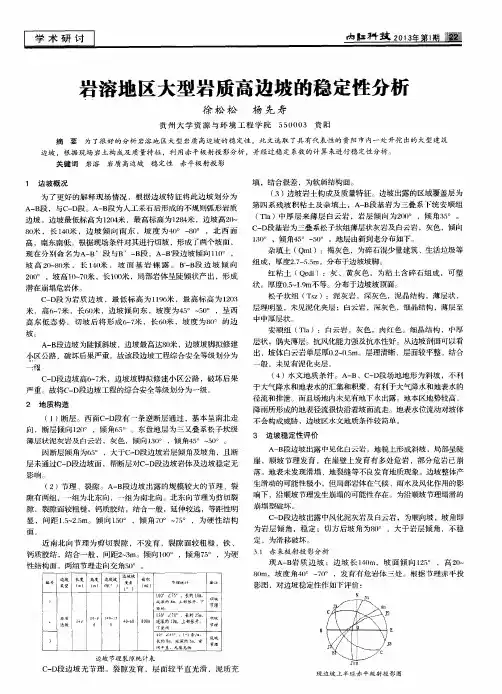

1.项目研究概述本工程案例选取A项目a段标段的开挖内容,在区域中存在一系列的岩质边坡问题,其中起止里程的最大开挖深度为21.5m,存在一处深挖高路堑边坡,且属于互通立交的起点以及高速公路的左侧等。

整体上,边坡的内部节理发育较为理想,其中有一条挤压破碎带,两组节理面和层面也被切割层坡体岩石,整体坡面呈现出碎块状。

首先,可以观察到整体地形。

该地区地形属中、低山地貌,地势相对平坦,植被发育不差,植被数量较少。

坡度段为脊部,后缘地形逐渐减小,坡向和脊向也呈35°斜角。

整个中部地势较高,两侧有小沟壑,坡度角度小于45°。

其次,观察地层岩性。

整个岩体为变质泥岩、砂岩、页岩,三个岩体交错排列(如图1所示)。

其中变质泥岩为弱风化、褐黄色,岩体较为破碎,呈薄层状。

整个层理面部分清洁,可以看见光滑丝绸,内部也有大量黏土矿物;变质页岩为棕褐色,弱风化,岩石相对破碎,片理结构理想,含大量碳酸盐岩有机质;变质砂岩呈灰黄色,岩石破碎,在岩石的断口处有砂感。

(图1 地质灾害治理过程中岩质高边坡稳定性分析)观察地质构造,边坡为大角度倾斜边坡,边坡体为一侧倾斜的单斜构造,整个岩层的产状态为25-78°;岩体节理发育明显,分布均匀,尺寸穿透力强,间距多集中在10-15cm。

岩质边坡稳定性分析及防治措施探讨综合调查分析某岩质边坡的地质环境条件及其稳定性,并提出科学合理的防治措施。

标签:边坡地质灾害稳定性防治措施1工程概况该岩质边坡主要为一处天然形成的危岩体,主要由中风化云母石英片岩构成,均未采取工程措施支护。

该边坡平面近似弧形,全长约30m,坡高约15~17m;坡度较陡,一般约70~85°,中段中、下部局部悬空、反倾;坡向约125~145°;上部及西南侧坡面植被多较发育;坡体主要由中风化云母石英片岩构成,节理裂隙发育,局部见次生小断层,岩体较破碎,中段下部见数条小型卸荷节理。

边坡坡顶为观景平台与边坡断面距离约2~7.5m,为自然斜坡,斜坡植被发育。

2工程地质条件2.1岩土分层及其特征该边坡岩土层按地质年代、成因类型自上而下可划分为人工填土层(Qml)、残积土层(Qel)、震旦系(Z)三部分,各岩土层的分布和特征分述如下:2.1.1人工填土层(Qml)土性为素填土,呈灰、灰黄等色,成分主要包括粘性土、砂砾、碎石和风化碎岩块等,稍湿,基本完成自重固结。

本层分布广泛,揭露厚度1.8~2.7m。

2.1.2残积层(Qel)由云母石英片岩风化残积而成,土性主要为砂质粘性土,呈褐黄、灰褐等色,稍湿,硬塑状,粘性较差,浸水较易软化崩解。

本层分布不广泛,揭露厚度2.9m。

2.1.3基岩(Z)基岩岩性为震旦系云母石英片岩。

按岩石的风化程度可划分为全风化、强风化和中风化三个风化岩层,各岩层的分布及特征描述如下:(1)全风化云母石英片岩:主要呈褐黄色,岩石风化强烈,呈坚硬土状,原岩结构清晰,含较多石英颗粒,浸水易软化崩解,属极软岩。

本层分布不广泛,层厚5.4m。

(2)强风化云母石英片岩:呈褐黄、灰白、灰褐等色,岩石风化强烈,呈半岩半土状、碎块状,原岩结构清晰,手折可断,浸水易软化崩解,岩块敲击易散,属软岩,局部夹中风化岩块。

本层分布广泛,各孔均有揭露,厚度1.5~15.8m。

岩质高边坡稳定性分析及支护设计摘要:随着国民经济的蓬勃发展,我国的基础建设工程也不断在增多。

而在工程建设过程中,由于工程进行填筑、开挖,往往会形成一些岩质高边坡,这些高边坡的稳定性一旦出现问题,会对整个工程建设带来巨大的安全威胁。

因此,必须加强对岩质高边坡稳定性的研究分析,并采取有效的措施对其进行加固防护,保障工程的顺利开展。

关键词:岩质高边坡;稳定性分析;支护设计引言岩质高边坡在长时间暴露在自然环境下,受到自然外力如:氧化腐蚀、昼夜的影响下,使得岩质边坡的稳定度难以持久保持在一个稳定的水平,长期受到这些自然外力的影响边坡易发生变形甚至破坏。

国内外大量的实践经验证实,在利用技术手段将影响岩质高边坡稳定性的因素及潜在的危害程度进行明确后,能够作为评估和预测高边坡稳定性的重要依据,便于构建完善的地质灾害预防体系。

1岩质高边坡稳定性分析1.1关于传统有限元稳定性分析法数值分析方法主要研究岩体中应力和应变的变化规律,通过某种方法求得边坡的变形规律和应力分布,求解边坡的稳定系数。

岩土材料的本构关系模型发展较为完善;计算机的迅猛发展为数值计算提供了良好的条件;勘察、试验的手段和大型有限元软件程序发展已经相当成熟,这些有利条件为数值分析方法的发展提供了优越性。

有限元法是数值分析中常用的一种方法,它也是发展最为完善,它可以处理岩体的各向异性、不均匀性、不连续性等造成的复杂边坡工程问题;可以确定边坡的拉裂、压碎区和塑性区;可以得出不同边坡的位移场、应变场和应力场;可以明确边坡初始破坏位置和展现边坡渐进破坏过程;可以模拟不同工况、施工加固措施以及非线性力学本构模型等问题。

1.2关于刚体极限平衡方法当前边坡稳定性的刚体极限平衡分析方法中仍然有很多不足之处有待改善。

主要有:①岩质边坡破坏并非是各点同时破坏,而是局部到整体,拉剪应力逐渐释放与转移的过程,但刚体极限平衡分析方法破坏的标准是按照滑动面同时破坏而制定的,无法考虑边坡的渐进破坏过程;②刚体极限平衡方法分析时,在选取岩土体强度参数时,强度参数仅能使用一个值,要么是峰值强度,要么均采用残余强度,没有考虑峰值强度向残余强度的变化;但实际上,随着边坡的渐进破坏,其相应的强度从峰值强度逐渐转化为残余强度;③由于边坡地质条件复杂,受开挖过程以及开挖引起的岩土坡体应力变化、加固措施和时机、强降雨和地震等外界条件的影响,其坡体应力随其荷载、含水率、变形等不断变化。

浅析岩质边坡稳定性分析方法摘要:介绍了影响岩质边坡稳定性的主要因素及相关分析方法,通过对某工程实例进行三维值模拟,分析其应力场特征,对岩质边坡的破坏机理进行了分析和评价,并提出相关结论。

关键词:岩质边坡;稳定性分析;影响因素;数值模拟;破坏机理分析引言随着城市规模扩大以及公路建设的步伐不断加快,城市道路网不断向周边山区延伸,山区公路在建设和运营阶段所遇到的边坡稳定性问题也日渐增多。

由于公路等级要求,山区公路修建时往往需对山体开挖,在一定程度上破坏原有的稳定岩体,形成人工边坡。

边坡的稳定度、可靠度对整条公路的交通运输安全有重大影响。

因此,对边坡的稳定性分析评价,提出合理的防治措施,避免造成人民生命财产安全的损失,提高工程的总体经济效益,是岩土工程中的重要课题,同时也向广大工程技术人员提出了更高的要求。

一、岩质边坡稳定的影响因素边坡受自身结构及强度、自然外力和人类活动的影响,具有许多复杂的影响因素,其实质是内外因综合作用的结果。

1.1 岩体结构岩体结构是决定岩质边坡和失稳形式中最直接和重要的因素[1]。

岩体结构可分为块状、层状、碎裂、松散四大类[2]:(1)块状结构:岩性一般为岩浆岩、中深变质岩、厚层沉积岩,岩体成块状或厚层状,结构面不发育,多为刚性结构面。

所形成的边坡稳定条件好,易形成高陡边坡,失稳破坏形式多为沿某一组结构面崩塌或滑动,边坡稳定性受结构面抗剪强度和岩石抗剪强度控制。

(2)层状结构:岩性一般为沉积岩、层状变质岩或多次喷发的岩浆岩,岩体多成互层状,结构面发育,软弱夹层或层间错动多为贯穿结构面。

边坡稳定性受包括岩层走向、夹角大小、岩层倾角组合、岩层厚度、层间结合能力、反倾结构面发育程度及强度等因素控制。

(3)破碎结构:岩性可为构造影响带、破碎带、蚀变带或风化破碎的各种岩石,岩体的结构面发育,分布无规则,破碎的岩块间存在咬合力。

边坡稳定性一般较差,稳定性受岩块间的镶嵌及咬合力控制。

(4)松散结构:岩性同破碎结构基本一致,岩体多为泥土夹体积较小的破碎岩块构成,软弱结构面发育成网状。