黄疸的中医标准化治疗(完整版)

- 格式:ppt

- 大小:6.68 MB

- 文档页数:37

论黄疸的中医辨证治疗(一)【摘要】目的探讨黄疸的中医辨证治疗。

方法从化湿、理气、祛瘀三个方面论述治疗黄疸的中医辨治思路和方法。

结论运用清热利湿、活血化瘀、行气通腑之法治疗黄疸,可以收到良好效果。

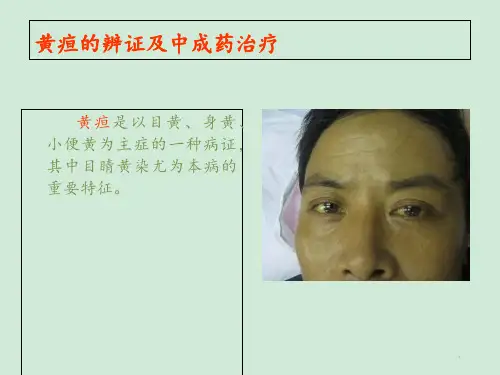

【关键词】黄疸辨证论治清热祛湿理气活血化瘀黄疸亦称“黄瘅”,是以身黄、目黄、小便黄为主症的一种病证。

包括现代医学中的阻塞性黄疸、溶血性黄疸、肝细胞性黄疸,以及引起血中胆红素异常升高的疾病。

中医对黄疸的认识最早可追溯到《黄帝内经》,其中有“溺黄赤,安卧者,黄疸”的论述。

《伤寒杂病论》则把黄疸分为黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黑疸五种。

《景岳全书》提出“胆黄”的病名,认为“胆伤则胆气败,而胆液泄,故为此证”。

《沈氏尊生书》认为“天行疫疬,以致发黄者,俗称为疸黄,杀人最急”。

导致黄疸的原因不外内外两个方面,外因多为感受外邪、饮食不洁所致,内因多与脾胃虚寒、正气不足有关,而且内外因往往互为因果,互相联系。

但其主要病理因素不外湿、瘀、气滞三个方面。

笔者运用中医辨证论治的方法治疗黄疸,取得显著临床疗效,兹结合临床经验,谈谈黄疸从化湿、理气、祛瘀三个方面治疗的中医辨治思路与方法,以与同道共磋。

1黄疸从化湿论治《金匮要略·黄疸病脉证并治》云:“黄家所得,从湿得之”,阐明了湿邪在黄疸发病中的重要性。

而“诸湿肿满,皆属于脾”。

如饮食不节,嗜食酒肉肥甘,或外感湿邪,阻滞中焦,湿邪首先侵犯脾胃,脾属土,主运化水湿而恶湿,致使脾胃运化、转输功能受遏,升降功能失常,进而壅阻肝胆,肝体受损,疏泄失控,以致胆汁不循常道渗入血分,溢于肌肤而发黄疸。

其病机关键是脾虚湿阻,以脾虚为本,湿阻为标。

湿郁日久化热,或感受湿热之邪,则形成湿热黄疸。

朱丹溪认为:“疸不分其五,同是湿热”,强调了湿热在黄疸发病中的重要性;《丹台五案》指出:“黄疸之证,皆湿热所成,湿气不能发泄,则郁而生热,热气不能宣畅,则固结而生湿,湿得热而益深,热因湿而愈炽,二者相助而相成,愈久愈甚者也。

2024黄疸课件ppt课件完整版•黄疸概述与分类•新生儿黄疸•成人黄疸•黄疸实验室检查与辅助检查目•黄疸治疗原则与措施•案例分析与讨论录黄疸概述与分类01黄疸定义及临床表现黄疸定义黄疸是由于胆红素代谢障碍导致血液中胆红素浓度升高,使皮肤、黏膜和巩膜等组织出现黄染的现象。

临床表现皮肤、黏膜和巩膜黄染,可伴有皮肤瘙痒、尿色加深、大便颜色变浅等症状。

黄疸发生原因与机制发生原因溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁淤积性黄疸等。

机制溶血性黄疸是由于红细胞大量破坏,产生过多的非结合胆红素;肝细胞性黄疸是由于肝细胞受损,对胆红素的摄取、结合和排泄功能发生障碍;胆汁淤积性黄疸是由于胆汁排泄受阻,使结合胆红素反流入血。

分类溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁淤积性黄疸。

肝细胞性黄疸皮肤和黏膜呈浅黄至深金黄色,可伴有皮肤瘙痒;乏力、食欲减退、肝区不适等症状;肝功能异常,转氨酶升高;可有肝掌、蜘蛛痣等表现。

胆汁淤积性黄疸皮肤和黏膜呈暗黄色,甚至黄绿色,伴有皮肤瘙痒;尿色深如浓茶,粪便颜色变浅;肝功能异常,以直接胆红素升高为主;可伴有肝大、脾大和腹水等表现。

溶血性黄疸皮肤、黏膜轻度黄染,呈浅柠檬色,无皮肤瘙痒;急性溶血时可有发热、寒战、头痛、呕吐、腰痛等;不同程度的贫血和血红蛋白尿;尿色加深,严重者呈酱油色;脾肿大。

黄疸分类及特点新生儿黄疸02出生后2-3天出现,4-5天达到高峰,7-10天消退生理性黄疸的特点新生儿胆红素代谢特点所致,包括胆红素生成过多、血浆白蛋白联结胆红素的能力不足、肝细胞处理胆红素的能力差等原因一般不需要特殊治疗,加强喂养,促进胆红素排泄处理病理性黄疸的特点01出现时间早,生后24小时内即可出现;程度重,足月儿血清胆红素>221μmol/L(12.9mg/dl),早产儿>257μmol/L(15mg/dl);持续时间长,足月儿>2周,早产儿>4周原因02多种疾病可引起病理性黄疸,如新生儿溶血病、新生儿感染、新生儿肝炎、先天性胆道闭锁等处理03针对病因进行治疗,如光疗、换血疗法、药物治疗等新生儿黄疸的诊断与处理诊断根据病史、临床表现和实验室检查进行诊断,包括血清胆红素测定、母子血型鉴定、肝功能检查等处理根据黄疸的性质和严重程度选择相应的治疗方法,如光疗、药物治疗、换血疗法等。

黄疸的中医辨证和治疗黄疸是因时气疫毒、湿热、寒湿等外邪侵袭,或饮食失节,嗜酒无度,误食毒物,或劳倦内伤,以致疫毒滞留,寒湿阻遏,湿热交蒸,气滞血瘀及肝胆脾胃功能失调,胆失疏泄而胆汁泛溢,出现以面、目、身肤发黄,小便黄赤为主要特征的病证。

【范围】本病证存在于多种外感疾病和内伤疾病中,与西医学的黄疸含义相同。

西医学中病毒性肝炎、中毒性肝损伤、肝硬化、胆石症、胆囊炎、先天性胆红质代谢功能缺陷、溶血性黄疸、钩端螺旋体病等,具有黄疸体征者,可按本篇辨证论治。

其它如败血症、胰腺炎及妊娠引起的黄疸,亦可参照本证辨治。

肝癌、胆囊癌、胰头癌、乏特氏壶腹周围癌等引起的黄疸,亦可参考本篇辨证论治。

【病因病机】一、病因1 •原发病因湿热或寒湿、时气疫毒等外邪侵袭,是引发外感黄疸的原发病因;劳倦过度、酒食不节、情志抑郁等所致的脏腑虚损,是内伤黄疸的原始病因。

2 •继发病因砂石、虫体等阻滞胆道,积聚日久不消或瘀血阻滞胆道,是胆汁外溢产生黄疸的继发病因。

3 •诱发因素感受外邪、饮食失节、骤受惊恐、情志不遂、劳倦内伤等均可诱发或加重黄疸。

二、病机1 •发病黄疽由感受湿热疫毒所致者,病势暴急,病情最凶险,传染性强}而由感受湿热外邪及砂石、虫体阻滞胆道所致者,起病多亦较急;由内伤诸因所致者病势较缓。

2 •病位主要病位在肝胆,与脾、胃、心、肾有关。

3 •病性外感或急性发作的黄疸,病性以湿热、疫毒等邪实为主。

而内伤或慢性发作的黄疸病性以虚实夹杂、本虚标实为多;本虚以脾胃、肝肾、脾肾不足为主,标实以湿热或寒湿,瘀血为特征,或为阳黄,或为阴黄。

4 •病势本病一般初始为湿热蕴结脾胃,熏蒸阻滞肝胆。

湿热耗伤肝肾之阴,或过用寒凉,湿热寒化,耗伤脾阳,甚或伤及肾之阳气,而同时湿毒滞留,气血运行受阻,则可出现由实转虚或虚实夹杂,以及由中焦病及下焦之势。

湿热化毒或感受疫疠之毒邪,热毒炽盛,熏灼肝胆,可进一步耗损心营、肝肾而致上中下三焦俱病之势,出现气血阴阳皆伤之变。

黄疸的辨证论治一、辨证要点1、辨阳黄与阴黄阳黄由湿热所致,起病急,病程短,黄色鲜明如橘色,伴有湿热证候;阴黄由寒湿所致,起病缓,病程长,黄色晦暗如烟熏,伴有寒湿诸候。

2、辨阳黄中湿热的偏重阳黄属湿热为患,由于感受湿与热邪程度的不同,机体反应的差异,故临床有湿热孰轻孰重之分。

区别湿邪与热邪的孰轻孰重,目的是同中求异,使治疗分清层次,各有重点。

辨证要点是:热重于湿的病机为湿热而热偏盛,病位在脾胃肝胆而偏重于胃;湿重于热的病机是湿热而湿偏盛,病位在脾胃肝胆而偏重于脾。

相对来说,热重于湿者以黄色鲜明,身热口渴,口苦便秘,舌苔黄腻,脉弦数为特点;湿重于热者则以黄色不如热重者鲜明,口不渴,头身困重,纳呆便溏,舌苔厚腻微黄,脉濡缓为特征。

3、辨急黄急黄为湿热夹时邪疫毒,热人营血,内陷心包所致。

在证候上,急黄与一般阳黄不同,急黄起病急骤,黄疸迅速加深,其色如金,并现壮热神昏;吐血衄血等危重证候,预后较差。

二、治疗原则根据本病湿浊阻滞,脾胃肝胆功能失调,胆液不循常道,随血外溢的病机,其治疗大法为祛湿利小便,健脾疏肝利胆。

故《金匮要略》有“诸病黄家,但利其小便”之训。

并应依湿从热化、寒化的不同,分别施以清热利湿和温中化湿之法;急黄则在清热利湿基础上,合用解毒凉血开窍之法;黄疸久病应注意扶助正气,如滋补脾肾,健脾益气等。

三、分证论治阳黄1、湿热兼表症状:黄疽初起,目白睛微黄或不明显,小便黄,脘腹满闷,不思饮食,伴有恶寒发热,头身重痛,乏力,舌苔黄腻,脉浮弦或弦数。

治法:清热化湿,佐以解表。

方药:麻黄连翘赤小豆汤合甘露消毒丹。

本方意在解除表邪,芳香化湿,清热解毒。

二方中麻黄、薄荷辛散外邪,使邪从外解;连翘、黄芩清热解毒;藿香、白蔻仁、石菖蒲芳香化湿;赤小豆、梓白皮、滑石、木通渗利小便;杏仁宣肺化湿;茵陈清热化湿,利胆退黄;生姜、大枣、甘草调和脾胃;川贝、射干可去而不用。

表证轻者,麻黄、薄荷用量宜轻,取其微汗之意;目白睛黄甚者,茵陈用量宜大;热重者酌加金银花、栀子、板蓝根清热解毒。

可编辑修改精选全文完整版治疗小儿黄疸的常见药物新生儿出生后皮肤发黄的症状叫做新生儿黄疸,黄疸在新生儿中的出现的几率很高,下面小编精心整理了小儿黄疸的治疗方法,供大家参考,希望你们喜欢!小儿黄疸西医药治疗方法1、光照疗法:将宝宝脱光衣服躺在婴儿床里放在蓝色的荧光灯下用单面光或双面光照射,照射时会将宝宝的眼睛遮蔽,以免损伤视网膜,会阴、肛门部用尿布遮盖,其余均裸露。

这种方法通常可以缓解黄疸,因为紫外光能把胆红素转变成一种更容易通过宝宝的尿液排出体外的东西。

持续24--48小时(一般不超过4天),胆红素下降到7毫克/公升以下即可停止治疗。

还有一种治疗方法就是将宝宝用光纤毯(毯式黄疸治疗仪)包裹起来。

新生儿黄疸主要的治疗手段就是蓝光照射,安全性很好,部分婴儿可能出现皮疹和腹泻等副作用,停止照射后即消失。

但如果宝宝的黄疸比较严重,或者经过光照疗法后胆红素水平仍持续升高,宝宝就需要进行换血疗法。

2.换血疗法:适用于溶血性黄疸。

是患儿严重溶血时抢救生命的重要措施。

通过换血可达到换出致敏红细胞和血清中的免疫抗体,阻止继续溶血;降低胆红素,防止核黄疸发生;纠正溶血导致的贫血,防止缺氧及心功能不全。

在广泛采用光疗以后,换血已大为减少。

3.阻止肠内胆红素的再吸收:提前喂奶,及时建立肠道菌群,分解肠内胆红素为尿胆原,尽快排出胎粪,可以减少肠内胆红素,防止其再吸收,从而减轻黄疸的程度。

有人给活性炭0.75g,每4小时1次以减少肠壁再吸收未结合胆红素(肠肝循环),与光疗联合应用效果较好。

4.酶诱导剂:常用苯巴比妥诱导肝细胞的微粒体提高活力,转化未结合胆红素为结合胆红素,剂量为4~8mg/kg/日,连服4日或更久,但其作用较缓,3~7日才显疗效。

可加用尼可刹米(可拉明)100mg/kg/日以提高苯巴比妥的疗效。

但遇黄疸较严重时应予光疗并作进一步检查,以防夹杂病理性黄疸。

5.白蛋白:输注血浆或白蛋白可使血清中游离的未结合胆红素附着于白蛋白,从而减少未结合胆红素与脑细胞结合的机会,降低核黄疸的发生率。

中医治疗黄疸有绝招偏方(专业文档)中医治疗黄疸有绝招偏方黄疸又叫做黄胆,是因血清中的某些病症促使皮肤过度发黄的病症。

小儿黄疸是比较普遍的,严重的患儿可引发胆管炎、败血症等。

那么,黄疸的治疗怎么才回有效呢?治疗黄疸,使用中医方法是最理想的,具体有以下几个措施:(1)、鸡骨草煲红枣:鸡骨草,红枣,水煎代茶饮。

适用于阳黄、急黄。

(2)、溪黄草煲猪肝:溪黄草,猪肝,水煎服。

适用于阳黄、急黄。

(3)、丹参灵芝煲田鸡:丹参,灵芝,田鸡。

将田鸡去皮洗净同煲汤,盐调味饮汤食肉,适用于阴黄。

生理性黄疸生理性黄疸是由于新生儿胆红素的代谢特点,导致50%-60%的足月儿以及80%的早产儿出现生理性黄疸。

足月儿一般在出生后的2-3天出现黄疸,5-7天开始消退,时间一般不会超过2周;而早产儿一般是在出生之后的3-5天出现黄疸,7-9天开始消退,最长会延长到3-4周。

对于新生宝宝发生的生理性黄疸,一般都不用特殊处理,可以多带宝宝到户外晒晒太阳,这样就能帮助宝宝有效退黄。

但是要注意,不要让宝宝直接在猛烈的阳光下照射,避免紫外线伤害到宝宝稚嫩的皮肤。

母婴血型不合导致的黄疸母婴血型不合也会导致宝宝出现黄疸,一般都是在出生之后的2-3天内出现,常见的是ABO溶血导致的黄疸,即母亲是O型血,宝宝是A型或是B型血导致的血型不合。

而且此类母婴血型不合不但会导致宝宝黄疸,还有可能会出现贫血和肝脾肿大的特征。

孩子出生之后如被诊断为新生儿溶血,一定不能拖延,要尽快采取蓝光照射治疗手术,不然黄疸加重很有可能会引起胆红素脑病,如不及时治疗,很有可能会导致宝宝死亡,或者会产生不同程度的后遗症。

母乳性黄疸母乳性黄疸一般都是发生在健康足月的母乳喂养宝宝身上,一般都是在出生后的3-4天出现,可能会持续2-3周甚至是2-3个月之后才消失。

母乳性黄疸宝宝其他方面都很正常,所以如果医生检查之后诊断是母乳性黄疸的宝宝,可以暂停喂养一段时间的母乳,黄疸会随之渐渐消退。

婴儿退黄疸的土方法婴儿黄疸是新生儿常见的一种生理现象,通常在出生后的2-4天内出现,表现为皮肤和巩膜发黄。

大多数情况下,婴儿的黄疸会在1-2周内自行消退,但有时候需要采取一些方法来帮助婴儿更快地退黄疸。

除了医学上的治疗方法外,一些传统的土方法也被认为对婴儿退黄疸有一定的帮助。

下面我们就来了解一些婴儿退黄疸的土方法。

首先,可以尝试给婴儿喝一些黄花菜水。

黄花菜是一种常见的中草药,具有清热解毒、利尿消肿的功效。

将适量的黄花菜用清水洗净后,放入锅中加水煮沸,然后让水变成淡黄色后即可取出,待凉后可以给婴儿喝。

黄花菜水有助于清热解毒,对婴儿的黄疸有一定的缓解作用。

其次,可以使用黄连粉来帮助婴儿退黄疸。

黄连是一种中草药,具有清热燥湿、泻火解毒的功效。

将适量的黄连粉加入温水中搅匀后,可以用棉签蘸取黄连水轻轻涂抹在婴儿的舌苔上,每天2-3次。

黄连粉有助于清热解毒,对婴儿的黄疸有一定的改善作用。

此外,可以尝试给婴儿做黄疸按摩。

黄疸按摩是一种传统的土方法,通过按摩可以促进婴儿的血液循环,加速体内胆红素的代谢和排泄。

在按摩之前,可以先用温水给婴儿擦洗身体,然后用毛巾轻轻擦干,再用双手轻柔地按摩婴儿的背部、腹部和四肢,每次约10-15分钟,每天2-3次。

黄疸按摩可以帮助婴儿更快地排出体内的胆红素,有助于缓解黄疸。

最后,可以尝试给婴儿服用一些黄疸退散的中药。

黄疸退散是一种中药颗粒,具有清热解毒、利胆排毒的功效。

可以按照医生的建议给婴儿适量服用黄疸退散,有助于加速体内胆红素的代谢和排泄,对婴儿的黄疸有一定的帮助。

总之,婴儿退黄疸的土方法虽然不能替代医学上的治疗方法,但在一定程度上可以帮助婴儿更快地缓解黄疸。

在尝试这些土方法时,一定要注意方法的正确与安全,避免造成不必要的伤害。

如果婴儿的黄疸情况严重或持续时间较长,一定要及时就医,接受专业的治疗和指导。

希望每位宝宝都能健康快乐地成长!。

名中医治黄疸型肝炎十五个秘方40.1轻型消黄汤【来源】关幼波,《中医原著选读》【组成】茵陈30克,生苡米、茯苓、白芍、赤芍、六一散(包)各12克,藿香、杏仁、当归、丹皮、酒炒黄芩各9克。

【用法】水煎服,每日1剂,日服2次。

【功用】利湿清热,芳香化浊。

【方解】方中重用茵陈,利胆退黄;白芍、赤芍、丹皮、当归养阴和血、清热凉血;黄芩清热解毒;藿香芳香化浊;杏仁宣肺利气;苡米、茯苓、六一散利水祛湿。

诸药相伍、共奏利湿清热、芳香化浊之功,用于湿重于热之黄疸,较为适宜。

【主治】湿热黄疸,湿重于热。

证见黄疸轻、恶心、厌油腻、时呕、口不干、不思饮、困倦、食后腹胀、大便时溏,舌苔白腻,脉滑稍数。

用于急性传染性黄疸型肝炎(轻型)。

【加减】若有低热,加鲜茅根30克,青蒿12克;大便溏、纳差者,加焦白术、谷芽各9克;如黄疸已退、转氨酶不降者,加蒲公英、紫花地丁、石见穿、板蓝根等解毒药。

【疗效】多年使用,疗效颇著。

40.2重型消黄汤【来源】关幼波,《中医原著选读》【组成】茵陈90克,生石膏、鲜茅根各30克,炒知母、炒黄柏、藿香、佩兰、杏仁、六一散(包)各9克,赤芍、丹皮、龙胆草、泽兰各15克。

【用法】水煎服,每日1剂,2次分服。

【功用】清热利湿、活血解毒、芳香透表。

【方解】方中茵陈利肝胆、退黄疸;知母、黄柏、龙胆草、石膏清热解毒;藿香、佩兰芳香化浊;赤芍、丹皮、泽兰活血化瘀;鲜茅根、六一散利水通淋祛湿;杏仁宣肺,调畅气机,通调水道,排除湿热。

诸药配伍为用,共奏清热利湿、活血解毒、芳香透表之功。

本方配伍周密,较前人之退黄剂更胜一筹。

【主治】湿热黄疸,热重于湿。

证见黄疸重,恶心、呕吐、厌油、发热口渴、便干尿赤、舌苔黄厚而燥,脉弦滑数。

用于急性传染性黄疸型肝炎之重型。

【加减】若高热或兼神昏谵语者,加服安宫牛黄丸1.2克,或紫雪丹3克,分2次冲服。

便秘加酒炒大黄,栝蒌各15克;退黄时茵陈用量要大,最大可用到125克,并加活血化,以加速退黄作用。