细沟形态演变对坡面水沙过程的影响_张攀

- 格式:pdf

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:7

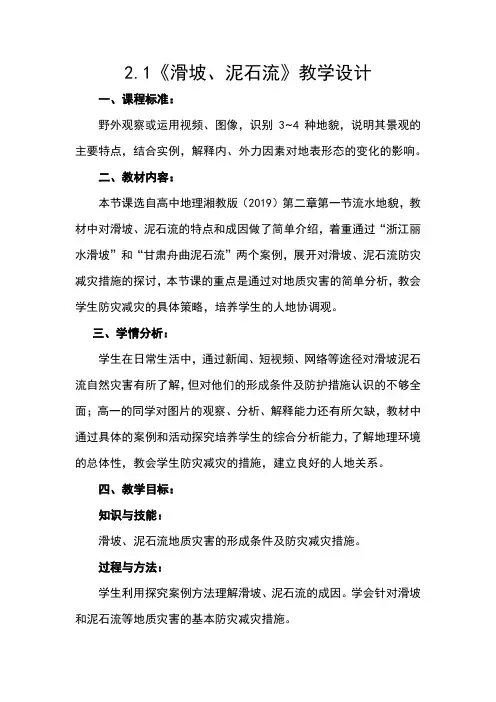

2.1《滑坡、泥石流》教学设计一、课程标准:野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点,结合实例,解释内、外力因素对地表形态的变化的影响。

二、教材内容:本节课选自高中地理湘教版(2019)第二章第一节流水地貌,教材中对滑坡、泥石流的特点和成因做了简单介绍,着重通过“浙江丽水滑坡”和“甘肃舟曲泥石流”两个案例,展开对滑坡、泥石流防灾减灾措施的探讨,本节课的重点是通过对地质灾害的简单分析,教会学生防灾减灾的具体策略,培养学生的人地协调观。

三、学情分析:学生在日常生活中,通过新闻、短视频、网络等途径对滑坡泥石流自然灾害有所了解,但对他们的形成条件及防护措施认识的不够全面;高一的同学对图片的观察、分析、解释能力还有所欠缺,教材中通过具体的案例和活动探究培养学生的综合分析能力,了解地理环境的总体性,教会学生防灾减灾的措施,建立良好的人地关系。

四、教学目标:知识与技能:滑坡、泥石流地质灾害的形成条件及防灾减灾措施。

过程与方法:学生利用探究案例方法理解滑坡、泥石流的成因。

学会针对滑坡和泥石流等地质灾害的基本防灾减灾措施。

情感态度与价值观:通过本节课的学习,教学学生防灾减灾的具体策略,培养学生的人地协调观。

五、教学重难点:重点:1、滑坡、泥石流形成条件,2、学会针对滑坡和泥石流等地质灾害的基本防灾减灾措施。

难点:学会针对滑坡和泥石流等地质灾害的基本防灾减灾措施。

六、教学准备:教材,ppt,视频课件,有关本节课的学习资料与素材。

七、教学过程:浙江丽水滑坡灾害1、图中滑坡发生后,对当地环境会产生哪些重大危害?参考答案:滑坡会掩埋农田和村庄,阻断道路,淤塞河道,导致人员伤亡和财产损失。

2、滑坡多发地区具有怎样的自然环境特征?自然环境特征:①地质不稳定,岩石易破碎,有软弱结构面。

②地形陡峻。

③降水多且强度大等。

3、在滑坡多发地区,人们应采取哪些防范措施?参考答案:①通过一定的工程技术措施,改善边坡岩土体的力学强度,提高其抗滑力,如削坡减载,边坡人工加固等;在野外活动时,人们应怎样应对泥石流威胁?活动:1.阅读下列材料,完成相关任务。

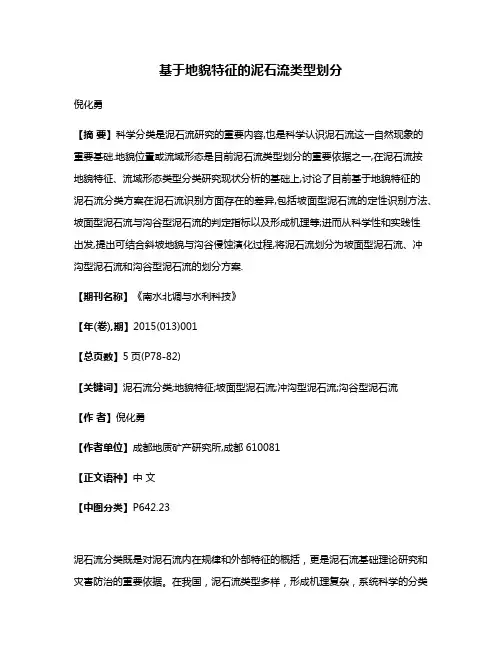

基于地貌特征的泥石流类型划分倪化勇【摘要】科学分类是泥石流研究的重要内容,也是科学认识泥石流这一自然现象的重要基础.地貌位置或流域形态是目前泥石流类型划分的重要依据之一,在泥石流按地貌特征、流域形态类型分类研究现状分析的基础上,讨论了目前基于地貌特征的泥石流分类方案在泥石流识别方面存在的差异,包括坡面型泥石流的定性识别方法、坡面型泥石流与沟谷型泥石流的判定指标以及形成机理等;进而从科学性和实践性出发,提出可结合斜坡地貌与沟谷侵蚀演化过程,将泥石流划分为坡面型泥石流、冲沟型泥石流和沟谷型泥石流的划分方案.【期刊名称】《南水北调与水利科技》【年(卷),期】2015(013)001【总页数】5页(P78-82)【关键词】泥石流分类;地貌特征;坡面型泥石流;冲沟型泥石流;沟谷型泥石流【作者】倪化勇【作者单位】成都地质矿产研究所,成都610081【正文语种】中文【中图分类】P642.23泥石流分类既是对泥石流内在规律和外部特征的概括,更是泥石流基础理论研究和灾害防治的重要依据。

在我国,泥石流类型多样,形成机理复杂,系统科学的分类构成了泥石流基础理论研究和防灾减灾实践的重要基础[1]。

目前,从事泥石流基础理论研究的专家学者分别依据泥石流的形成条件(基于地貌、基于水源、基于物源)与起动机理(基于力学)、运动过程与动力特征(基于流速、流量和总量)、物质组成与流体特性(基于颗粒组成、容重和黏度)、地貌演化与发展阶段(基于发生历史和频率)、堆积规模(基于体积)与成灾危害(基于灾情和损失)等方面建立起了分类体系[2-4],并在每个分类体系中进行了细分。

因此,根据不同的分类依据,泥石流具有多种分类方法。

在众多的泥石流分类依据中,地貌是目前泥石流分类常用的依据之一。

无论是在个例研究还是区域特征研究,较多的专家学者都依据泥石流所处的地貌位置或沟谷地貌形态确定泥石流的类型[5],且多数采用了二分法,将泥石流分为了沟谷型泥石流和坡面型泥石流[1,3,4,6];少数对沟谷泥石流进行了进一步的划分[5]。

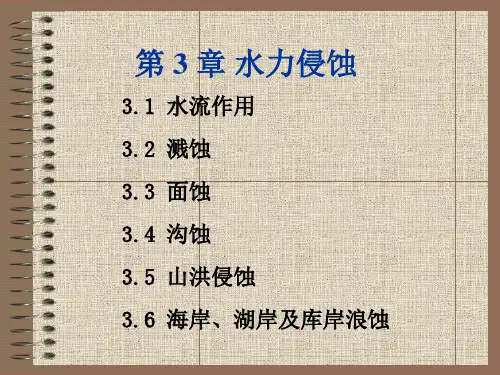

土壤侵蚀原理2.挟沙力:在一定的水流条件下,能够携运泥沙的数量。

3.雨滴的中数直径:一次降雨的雨滴分布,用该次降雨雨滴累计体积百分曲线表示,其中累积体积为50%所对应的雨滴直径称为中数直径,用D50表示。

4.溅蚀量:击溅侵蚀引起土粒下移的数量。

5.侵蚀沟:是在水流不断下切、侧蚀,包括由切实引起的溯源侵蚀,以及侵蚀物质随水流悬疑推移搬运作用下形成的。

6.起沙风:一切大于使沙粒脱离静止状态开始运动的最小临界风速的风。

7.风沙流:风与其所搬运的固体颗粒共同组成复杂的二相流,称为风沙流。

8.风蚀作用:风和风沙流对地表物质的吹蚀和磨蚀作用。

9.风积作用:风沙流运行过程中,由于风力减缓地面障碍等原因,使风沙流中沙粒发生沉降堆积现象。

10.风沙流的饱和度:在一定风力条件下气流可能搬运的沙量称为容量,实际搬运的沙量称为强度,强度与容量之比。

11.重力侵蚀:重力侵蚀是以单个落石、碎屑流或整块土体、岩体沿坡向下运动的一系列现象。

由于坡地重力所移动的物质多系块体形式,故也称为块体运动。

12.错落:是指陡崖、陡坎、陡坡沿一些近似垂直的破裂面发生整体下坐位移。

13.蠕动:主要指土层、岩层和它们的风化碎屑物质在重力作用控制下,顺坡向下发生的十分缓慢的移动现象。

14.崩岗:指的是发育于红土丘陵地区冲沟沟头因不断地崩塌和陷落作用而形成的一种围椅状侵蚀。

15.陷穴:地表水沿黄土中的裂隙或孔隙下渗,对黄土产生溶蚀和侵蚀,并把可溶性盐类带走,致使下边掏空,当上边的土体失去顶托时,引起黄土的陷落。

16.冻土:是指温度在0摄氏度以下,含有冰的土层。

17.石海:在平坦而排水较好的山顶或山坡上,经冰冻风化形成的大小石块,直接覆盖在基岩面上的地形。

18.石川:在不太陡的山坡或凹地中,大量的风化产物在重力作用下沿着下伏的湿润细粒土层表面整体地或部分地向下滑动的石块群体。

19.热融作用:热融作用是冻土中的冰融化后土体发生收缩、沉陷的过程。

20.冻融泥流:指冻结的饱水松散土层和风化层解冻后,在重力作用下沿斜坡发生缓慢流动或蠕动的现象。

不同结皮条件对崩岗崩积体坡面侵蚀的影响蒋芳市;黄炎和;林金石;赵淦;葛宏力;林敬兰【期刊名称】《水土保持学报》【年(卷),期】2014(28)3【摘要】通过人工模拟降雨试验,对3个雨强下(1.00,1.67,2.33mm/min)和3种处理(未结皮、5min结皮、10min结皮)的崩岗崩积体坡面的产流产沙及细沟的发育与形态特征进行研究,结果表明:结皮产生使崩积体坡面的产流时间提前,出现细沟的时间延迟,土壤侵蚀量及细沟侵蚀密度、侵蚀宽度、侵蚀深度减少,结皮的存在具有减缓土壤侵蚀的作用;但10min结皮的产流时间和出现细沟的时间均比5min结皮的提前,土壤侵蚀量及细沟侵蚀程度增加,说明结皮程度高的侵蚀效应大于结皮程度低的,结皮只在一定程度上起到抗侵蚀的效果。

【总页数】6页(P1-6)【关键词】崩岗;崩积体;结皮;土壤侵蚀;细沟侵蚀【作者】蒋芳市;黄炎和;林金石;赵淦;葛宏力;林敬兰【作者单位】福建农林大学资源与环境学院;福建省水土保持试验站【正文语种】中文【中图分类】S157.1【相关文献】1.坡度和雨强对崩岗崩积体侵蚀泥沙颗粒特征的影响 [J], 蒋芳市;黄炎和;林金石;赵淦;葛宏力;林敬兰2.多场次降雨对崩岗崩积体细沟侵蚀的影响 [J], 蒋芳市;黄炎和;林金石;赵淦;葛宏力3.崩岗崩积体坡面糙度及其与侵蚀方式的耦合影响研究 [J], 廖义善;卓慕宁;唐常源;谢真越;袁再健;李定强4.崩岗崩积体坡面产沙与坡面形态的耦合影响 [J], 廖义善;卓慕宁;谢真越;唐常源;梁志权;张思毅;刘平;李定强5.不同覆盖度和雨强条件下崩积体坡面侵蚀的动力学特征 [J], 朱高立;黄炎和;林金石;邹伟;蒋芳市;王雪琪;陈培济;詹振芝因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

表层土壤结构对红壤坡耕地产流及产沙过程的影响张紫薇;赵文俊;李奇;马一淳;田亮;杨广勇;李忠武;刘窑军【期刊名称】《土壤学报》【年(卷),期】2024(61)2【摘要】针对南方红壤区坡耕地水土流失严重与表层结构退化的现状,采用室内模拟降雨的方法,分析表层土壤结构和雨强对降雨再分配、坡面产流及产沙过程的影响。

结果表明:(1)表层土壤结构显著改变降雨的再分配过程,深耕作层可以降低地表径流比例,增加壤中流比例,60和90 mm·h^(-1)雨强下,随耕作层深度增加,地表径流平均比例依次为70.5%,62.9%和56.8%,壤中流平均比例依次提升为7.1%,12.3%和18.1%;(2)土壤流失率随雨强增加而增大,90 mm·h^(-1)雨强下土壤流失率为60 mm·h^(-1)雨强下的4.4倍,土壤流失率随耕作层深度增加而显著减小,依次为36.8、21.1和13.1 g·m^(-2) min^(-1);(3)雨强和表层土壤结构显著影响坡面侵蚀形态的演变,随耕作深度增加坡面侵蚀由细沟侵蚀逐渐转变为面蚀。

表层土壤结构显著改变坡耕地降雨-径流关系和侵蚀过程,合理增加耕作层深度,对降低地表侵蚀、促进土壤水分的深层下渗、增加土壤深层持水量具有积极作用。

【总页数】11页(P434-444)【作者】张紫薇;赵文俊;李奇;马一淳;田亮;杨广勇;李忠武;刘窑军【作者单位】湖南师范大学地理科学学院;华中农业大学水土保持研究中心【正文语种】中文【中图分类】S157.1【相关文献】1.不同耕作方式对缓坡耕地降雨产流、产沙的影响浅析2.有机培肥对红壤坡耕地产流产沙的影响3.岩溶区免耕和翻耕措施对裸坡耕地产流产沙过程的影响4.黄土高原坡耕地土壤物理结皮对坡面产流产沙过程的影响5.玉米秸秆覆盖对喀斯特坡耕地产流产沙过程的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

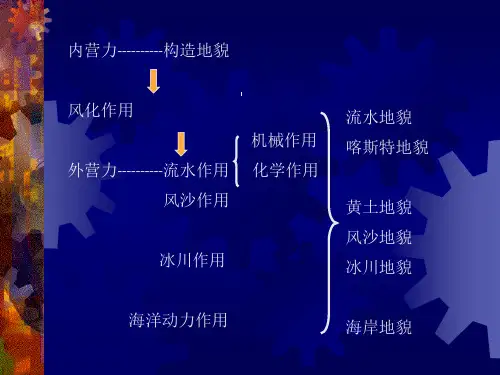

第四章流水地貌\本章重点、难点内容:1 .坡面径流作用及其形成的地貌2 .沟谷水流作用及其形成的地貌3 .河流地貌的类型、特征、成因及其发育4 .河口地貌与流域地貌本章内容:地表流水在流动过程中,对地表进行侵蚀,改变地表形态,同时将侵蚀下来的物质搬运到其它地方进行堆积,形成堆积地形。

这类由地表流水的侵蚀、搬运和堆积作用所塑造的各种地貌,统称为流水地貌。

地表流水按其流动形式可分为:①面状水流(坡面径流):通常由许多细小股流组成,无固定的流路,时分时合,多呈薄层片流形式,顺坡向下流动。

②线状水流:是指在沟谷或河槽中流动的水流。

按水流的持续性,又可分为暂时性水流和经常性水流两种。

前者在干旱和半干旱地区最为发育,后者在湿润气候区分布普遍。

第一节坡面径流及其所形成的地貌一、坡面径流的形成与作用大气降水或冰雪融化时,在倾斜坡面上所形成的薄层状的水流。

坡面径流是地表水流形成的初期阶段,它具有水层薄、流路广、作用时间和流程短等特点。

坡面径流的形成受降水强度、蒸发量、土壤渗透率和地形条件等因素的影响。

在其形成初期呈漫流状态,之后发展为无数细小股流沿坡度最大方向流动。

坡面径流对坡地的作用主要表现为冲刷、搬运和堆积作用三种方式。

影响坡面径流作用强度的因素主要有:(D卷候:取决于降雨量和降雨强度。

②地形:a.坡度:坡度愈大,流速加快,冲刷能力增强,但坡度加大却又使坡地单位面积上的受雨量减小,造成冲刷能力的相应减弱。

据观测,在坡度小于20°的范围内,坡面径流的冲刷能力,随着坡度的加大而迅速增大;大于20°冲刷能力乃有增加;至40°左右达到最大值;此后,冲刷能力就随着坡度的加大而递减。

b.坡长:一般坡长愈长,沿程流量不断增加,冲刷能力相应增强,但随着坡长的增加,水流搬运的泥沙量随之增多,水流因耗能而可能使冲刷能力变小,甚至产生泥沙的堆积。

C.斜坡形态③斜坡组成物质:影响到斜坡的抗蚀力和渗透率。

黄土地貌地理百科黄土的特性为流水侵蚀创造了有利的条件。

因此,流水是黄土地貌形成和发展的重要营力。

此外,还有重力剥蚀、潜蚀和风蚀等。

黄土地貌可分为沟谷地貌和沟(谷)间地地貌两大类。

1、黄土沟谷地貌按形态特征,黄土沟谷可分为细沟、浅沟、切沟、冲沟和河沟等几种。

(1)细沟与浅沟细沟是由坡面上的一些集中细流冲刷而成,在已开垦的地面最易形成,对耕作不利。

随着地面水流汇集成较大的股流,冲刷力增大而成浅沟。

浅沟横剖面呈宽浅的V字形,深只有几十厘米,多出现在梁峁坡上。

(2)切沟与冲沟流水进一步集中和侵蚀,浅沟变为切沟。

切沟切入黄土可达数米,长可达数十米,切沟纵剖面起伏较大,横剖面呈尖锐的V形,有明显的沟缘,流水下切非常活跃。

切沟进一步发展成为冲沟。

冲沟是黄土区沟谷中的重要类型,是流水强烈侵蚀和沟坡块体运动等作用的产物。

冲沟纵剖面呈凹形,上陡下缓,起伏不平,横剖面呈V字形,向下游逐渐扩宽,有明显的沟缘。

流水对沟谷的下切和旁蚀及其引起沟坡的崩塌和滑坡,使沟谷不断增宽,可见重力作用也是沟谷发育的重要因素。

若冲沟的沟底已停止加深,沟坡受旁蚀、滑坡与坡面流水等作用也逐渐变得平缓稳定时,沟谷就发育成为浅U字形的坳谷(坳沟)。

(3)河沟河沟是沟谷与河谷的过渡类型。

纵剖面较平缓,横剖面略呈梯形,旁蚀作用较活跃,沟内有常流水,有时发育曲流和阶地。

河沟可由冲沟发展而来,但我国黄土地区的河沟大都是黄土堆积时已形成的`古凹地或古谷地上发育起来的,所以,大型沟谷多是在古地形基础上进一步发展而成的继承性沟谷。

2、黄土沟(谷)间地地貌黄土地区沟间地地貌主要是源、梁、峁。

这些地貌类型分布在冲沟、河沟等大沟谷之间,并由大沟谷分割而成。

塬是黄土覆盖的范围较广的平坦高地。

在塬面上流水主要是片状侵蚀,在塬的周围为沟谷侵蚀。

塬的边缘由于受沟谷溯源侵蚀而变得支离破碎。

塬受到沟谷长期切割,面积逐渐缩小,也可变得比较破碎,成为破碎塬。

塬是黄土覆盖在大片平整古地形上形成的。

玉米季横垄坡面细沟侵蚀特征及其影响因素王鹏飞;郑子成;张锡洲;李廷轩;林超文【摘要】[Objective]Rill erosion is particularly serious on slope croplands of purple soil,where maize is the main crop. Therefore,it is a great significance to study how rill erosion occurs on the slope land during the maize growing season to evaluation and effective control of soil rill erosion. [Method]To that end,a field artificial rainfall experiment was carried out for determination of characteristics of rill erosion on such slope croplands during different maize growing stages,and for analysis of effects of leaf area index and rainfall intensity on rill erosion process. [Result]Results show that with maize growing in the field,runoff generation,drop-pit occurrence and rill formation varied temporally showing a rising-and-falling trend. Rills appeared earlier at the seedling stage(27′28″)than at the tasseling stage(48′03″). The average interval between drop-pit occurrence and rill formation was 10′59″,15′30″,20′16″ and18′58″,respectively, at the seedling,jointi ng,tasseling and maturing stage,which indicates that rills formed much more easily during the seedling. When the rainfall was 2.0 mm min-1 in intensity,the rills developed best in morphology during the seedling stage,with the longest rill reaching 77.62,6.25 and 4.04 cm,respectively,in length, mean width and mean depth,and with the crop growing on,the volume of rill runoff at various growing stages displayed an order of seedling stage > jointing stage > maturing stage > tasseling stage. The volume of rill runoff duringthe tasseling stage and tasseling stage accounted for 30.97% and19.01%,respectively,of the total of the entire maize season,and the runoff yield rate during the two stages was 751.48 ml m-2 min-1 and 461.23 ml m-2 min-1,respectively. However,the runoff yield rate,regardless of growing stage,displayed a generally rising trend,though fluctuating in the process with rainfall going on,and it fluctuated more obviously during the initial period of rainfall and gradually turned stable later on. Such fluctuation was higher in magnitude during the seedling stage than during the tasseling stage. The seedling stage was the highest among the four stages in rill sediment yield rate,reaching 6.96 g m-2 min-1 and followed by jointing stage, mature stage and tasseling stage. Rill sediment yield rate fluctuated with rainfall going on in all the stages and the fluctuation at the seedling stage was the highest in magnitude. Under rainfalls 1.5 or 2.0 mm min-1 in intensity,rill sediment yield varied sharply between maize growth stages while surface runoff did not much in volume,which indicates that the effect of maize plants conserving soil was realized through reducing sediment carrying capacity of the runoff. A significantly positive relationship was observed between volume of runoff and rainfall intensity during the rill erosion stage(r=0.93**)in slope maize fields,but negative ones were between rill sediment yield and maize leaf area index(r=-0.63*). The regression equations of runoff rate and sediment yield rate with leaf area index and rainfall intensity were rated at an extremely significant level (R2=0.95,R2=0.65). [Conclusion]The findings in the study demonstrate that it is feasible to effectively control rill erosion on slope lands cultivated withmaize at all its growing stages.%通过野外人工模拟降雨试验,开展玉米不同生长期紫色土坡耕地细沟侵蚀特征研究,并分析玉米叶面积、雨强对细沟侵蚀过程的影响。

第27卷第4期2016年7月水科学进展ADVANCES IN WATERSCIENCE Vol.27,No.4Jul.,2016DOI :10.14042/ki.32.1309.2016.04.007细沟形态演变对坡面水沙过程的影响张攀1,2,唐洪武2,姚文艺1,孙维营1(1.黄河水利科学研究院水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,河南郑州450003;2.河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098)摘要:为探明细沟形态演变对坡面产流产沙的互反馈作用,采用室内模拟降雨和三维地形扫描等手段对细沟形态演变中的水沙变化过程进行了研究。

试验分析了黄土在不同雨强(66mm /h 、94mm /h 和127mm /h )条件下,不同细沟发育阶段的水沙过程变化规律。

结果表明,黄土细沟形态演变过程对产沙的影响较大,而对产流的影响较弱。

径流量的变化过程主要取决于土体透水性、土壤的结皮作用以及产流方式,坡面产流量有先增大后减小最后趋于平稳的趋势;产沙量的变化过程与细沟发育进程有明显的对应关系,尤其是坡面地貌信息熵与产沙量和侵蚀速率的相关系数分别达到0.954和0.916,细沟的出现会加剧侵蚀,使含沙量明显增加;不同雨强下坡面产沙的变化规律基本相同,细沟沟网稳定后的产沙量与降雨强度呈正相关关系。

关键词:土壤侵蚀;模拟降雨;细沟形态;水沙变化特性中图分类号:S157.1文献标志码:A 文章编号:1001-6791(2016)04-0535-07收稿日期:2015-05-27;网络出版时间:2016-06-22网络出版地址:http :// /kcms /detail /32.1309.P.20160622.2215.012.html基金项目:国家自然科学基金资助项目(51409110);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助项目(HKY-JBYW-2014-2)作者简介:张攀(1982—),女,河南洛阳人,高级工程师,博士研究生,主要从事土壤侵蚀研究。

E-mail :zpyrcc@通信作者:姚文艺,E-mail :wyyao@ 坡面是流域地貌的基本组成单元,也是土壤侵蚀的主要策源地,尤其在中国北方黄土高原地区,细沟侵蚀是黄土坡面的主要侵蚀方式之一[1],对流域地貌的发育和演化过程具有重要的潜在影响。

降雨径流的产生会使坡面发生水沙运移和能量消耗,引起坡面细沟的产生和发展,导致土壤侵蚀量的迅速增加,从而引起细沟中水流水力学特性的改变,因此,细沟形态的演变过程是一个降雨、侵蚀、水流水力学特性、沟床形态变化间相互影响的动态耦合系统。

在国内外土壤侵蚀研究中,将水文学和地貌学相结合研究坡面流形成和水沙运移过程已成为研究的热点,从坡面微地貌演变的角度来分析坡面水沙运移过程,是坡地侵蚀研究的新趋势之一。

在细沟的形成和发展过程中,坡面产流产沙过程也随之发生改变。

一方面,细沟形成后,为径流和侵蚀产物提供了输送通道,坡面水流由面流转变为沟内股流,水流性质的转变引起侵蚀量的急剧增加,必将使坡面水沙关系发生变化[2-3];另一方面,细沟形态在演变过程中,通过分叉、分级、密度、频度、数目以及长度等因素,影响着沟内水流结构,从而影响坡面侵蚀过程中的径流、入渗、泥沙输移和汇流等,尤其对于黏粒含量低的土壤,侵蚀过程中易发生细沟边壁坍塌,引起水沙过程发生显著变化。

因此,坡面细沟形态是一个能够综合反映坡面侵蚀动力学各要素及其相互作用的地貌因素,它的形成与发展也将对坡面产流产沙过程产生深刻影响。

目前国内外关于侵蚀动力过程对细沟发育过程的影响关注较多,尤其是关于降雨、坡度和土壤对细沟发育过程的影响取得了丰富的研究成果[4-6],而对于细沟形态演变对坡面产流产沙过程的影响关注较少。

雷廷武和Nearing [7]、和继军等[8]、Shen 等[9]对细沟形态和侵蚀水沙关系做过相关试验研究,但由于试验条件、土壤性质不同,研究结果存在较大差异。

基于此,本研究采用室内人工降雨模拟试验,通过3种雨强(66mm /h 、94mm /h 和127mm /h )的对比研究,分析细沟形成和演变过程中坡面产流产沙过程的变化规536水科学进展第27卷律,探讨细沟形态演变对坡面产流产沙的互反馈作用,明确降雨强度对细沟侵蚀产沙过程的影响,从侵蚀形态入手将降雨和产沙联系起来阐明坡面降雨侵蚀产沙机制,以期为土壤侵蚀数学模型提供坡面地形的发育演化信息,为治理坡面水土流失提供理论依据。

1材料与方法1.1试验材料试验在黄河水利科学研究院水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室人工降雨大厅内进行,试验图1试验装置示意Fig.1Experimental apparatus装置如图1所示。

采用规格为5m ˑ1m ˑ0.6m 的可调坡试验土槽,土槽底部钢板钻有直径5mm 的透水孔,以保证土壤水自由入渗。

试验土槽的坡度可以在0 30ʎ之间调节,可模拟从缓坡到陡坡等不同角度坡面,本次试验模拟将坡面设定为20ʎ陡坡坡面。

降雨模拟采用下喷式人工模拟降雨装置,每组降雨器配备有5个大小不同的喷头,通过选择不同的喷头尺寸和调节管道压力,可以模拟30 180mm /h 的降雨强度。

喷头距地面22m ,可以使95%以上的雨滴终速达到天然降雨终速。

试验用土取自黄土高原地貌类型区第Ⅴ副区的河南省巩义市邙山表层黄土,粒径在0.005 0.01mm 的颗粒占43.4%,粒径在0.01 0.05mm 的颗粒占35.45%,其他粒径的颗粒占21.15%。

1.2试验设计填土之前,首先在土槽底部铺一层10cm 厚的粗沙,以保证土壤的透水性。

为保证下垫面条件的一致性,试验用土先过10mm 的筛,以保证供试土壤的均一性。

填土过程中采取分层填土,分层压实和随机测容重的方法将土壤容重控制在1.25g /cm 3,每层填土不超过10cm ,每填一层用环刀法随机测量5个不同部位的土壤容重,并用分齿耙将每层填土表面耙松,以加强层与层之间的结合。

试验前一天,用30mm /h 的雨强对土槽进行前期降雨,直至坡面开始产流为止,以保证土壤前期含水量的一致,湿润巩固松散的土粒,并减少土壤的空间变异性。

前期降雨完成后在土槽表面覆盖塑料布以防止土壤水分蒸发,静置24h 以备试验。

试验开始之前,为保证降雨强度达到方案设定值,先进行雨强率定。

试验中设定的3个雨强分别为60mm /h 、90mm /h 和120mm /h ,分别用于模拟黄土高原地区侵蚀性降雨中的中雨、大雨和暴雨。

在试验土槽周围均匀放置4个雨量筒测定雨强,经测定,实际降雨强度分别为66mm /h 、94mm /h 和127mm /h ,雨强均匀性>90%。

根据细沟形态演变情况的不同,66mm /h 雨强下共进行5场降雨,每场降雨历时分别为16min 、12min 、15min 、15min 和14min ;94mm /h 雨强下共进行4场降雨,每场降雨历时均为14min ;127mm /h 雨强下共进行3场降雨,每场降雨历时分别为28min 、20min 和30min 。

试验正式开始时,用设定的雨强对试验土槽进行降雨,待坡面产流后每隔1min 或2min 接取一个径流泥沙样,为保证产流产沙过程的连续性,每场降雨结束后立即进行地形扫描,扫描用时约1min ,扫描结束后开始下一场次降雨。

径流体积采用自制铁皮量桶测量,坡面产沙量用烘干法推求。

整个试验过程用高清晰摄像设备进行全程监测,并辅助人工记录,结合试验过程中采集的径流泥沙数据,分析坡面侵蚀过程中的水沙过程。

1.3地形测量采用美国法如科技有限公司生产的FARO Focus 3D 三维激光扫描仪测量坡面地形,扫描速度976000bit /s ,50m 距离实测精度达2.0mm ,扫描一个标准坡面用时约1min 。

为了使坡面建模精准、无死角,将三维激光扫描仪安装于试验土槽正上方的降雨系统压力管道上(图1),数据采集分雨前雨后分别进第4期张攀,等:细沟形态演变对坡面水沙过程的影响!537行:降雨前进行一次地形扫描,获得初始地形点云数据;每场降雨结束后,待坡面水下渗完全,再次进行坡面地形扫描,获得完整的坡面形态演变数据。

2结果与分析2.1细沟形态发育过程图2所示为试验中用相机拍摄的66mm /h 雨强下黄土裸坡坡面细沟形态演变过程。

图中依次为降雨开始8min 、12min 、16min 、24min 、29min 、34min 、39min 、45min 和52min 时的坡面地形。

从细沟演变过程来看,黄土细沟的发育经历了从跌坎,到连续跌坎,再到断续细沟,最终形成连续沟网的发展过程。

跌坎出现的位置通常是从坡面的中下部开始,随着侵蚀的加剧,跌坎逐渐发育成下切沟头,在溯源侵蚀作用下,沟头前进、沟道下切、沟壁坍塌,沟网逐渐联通并向上延伸,发育成完整的细沟网络。

由于试验之前进行了预降雨,导致土壤入渗能力减弱,降雨开始3min 后坡面开始产流,此时的坡面侵蚀以雨滴溅蚀为主;当降雨持续到5min ,坡面面流形成,面流降低了雨滴对坡面的击溅作用,此时坡面的侵蚀方式开始从溅蚀向面蚀转换;降雨10min 后,由于坡面能量分布不均,面蚀的不平衡加剧,坡面面流逐渐汇聚形成集中径流,当集中径流增加到足以冲刷土体时,被带走的土体在坡面上形成跌坎,这一现象标志着细沟侵蚀的开始;降雨进行到约20min ,许多小的细沟和跌坎链沿坡面形成,细沟网络雏形逐渐显现;此后,在沟内水流的冲刷掏蚀作用下,沟头溯源和下切加剧,细沟边壁不断崩塌,形成断续细沟;随着侵蚀的进一步发展,降雨约40min 后,在水流的继续冲刷之下,断续细沟间的分水岭被逐渐侵蚀,断续细沟逐渐贯通形成树枝状连续沟网,至此细沟网络发育基本成熟。

在这一过程中,降雨影响着细沟的发育进程,细沟形态的不断演变影响着坡面水沙关系,为了揭示降雨、细沟形态演变和产流产沙过程三者之间的关系,将雨强、地形、水沙分别对应起来进行研究。

图2试验中拍摄的66mm /h 雨强下细沟形态演变过程Fig.2Rill evolution at 66mm /h rainfall intensity taken during the experiment2.2细沟形态参数的变化根据细沟形态的网络状分布特点,本文选取了若干有代表性[10]的细沟形态参数作为描述细沟形态演变的特征参数,用分形维数和密度描述细沟沟网的复杂程度,用坡面地貌信息熵表示坡面地形的发育程度,用合并结点数和分叉比表示沟网的拓扑结构。

其数学表达式为分形维数N =Cr -D f (1)式中:r 为尺度;N 为与r 有关的物体数目;D f 为分形盒维数;C 为常数。

细沟密度ρ=∑nj =1L t ,j /A 0(2)式中:A 0为试验小区的面积,m 2;L t ,j 为细沟的总长度,m ,j =1,…,n 代表研究区域中的细沟数目。