曾国藩-

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:2

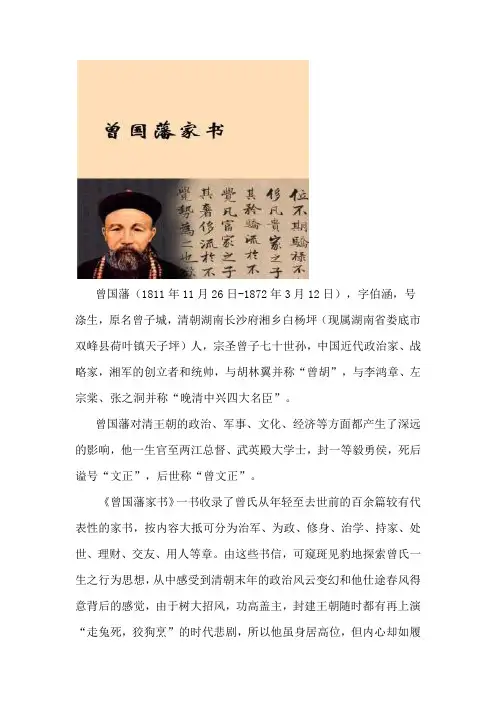

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),字伯涵,号涤生,原名曾子城,清朝湖南长沙府湘乡白杨坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇天子坪)人,宗圣曾子七十世孙,中国近代政治家、战略家,湘军的创立者和统帅,与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。

曾国藩对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响,他一生官至两江总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,死后谥号“文正”,后世称“曾文正”。

《曾国藩家书》一书收录了曾氏从年轻至去世前的百余篇较有代表性的家书,按内容大抵可分为治军、为政、修身、治学、持家、处世、理财、交友、用人等章。

由这些书信,可窥斑见豹地探索曾氏一生之行为思想,从中感受到清朝末年的政治风云变幻和他仕途春风得意背后的感觉,由于树大招风,功高盖主,封建王朝随时都有再上演“走兔死,狡狗烹”的时代悲剧,所以他虽身居高位,但内心却如履

薄冰,如临深渊。

曾氏家书是一面镜子,真实折射出了曾国藩复杂的内心世界,该书行文从容镇定,形式自由,随想而至,挥笔自如,在平淡的家常事中蕴含真知良言。

曾国藩总结归纳曾国藩(1811年-1872年)是中国清朝末年的一位著名政治家、军事家和教育家。

他以其卓越的才能和杰出的贡献在中国历史上留下了深远的影响。

曾国藩在其一生中积累了丰富的经验,并在其著作中对自己的实践进行了总结和归纳。

本文将对曾国藩总结归纳的重要内容进行介绍和探讨。

一、治理原则与方法曾国藩在治理上坚持以人为本的原则,并注重发挥人才的作用。

他强调选拔人才的重要性,认为只有优秀的人才才能为国家做出更大的贡献。

此外,曾国藩提倡注重实践和务实,对于问题和困难的解决采取积极主动的态度。

他主张以身作则,做到率先垂范,以激励他人。

二、军事理论与实践作为一位杰出的军事家,曾国藩对军事理论和实践进行了深入的研究和总结。

他认为军事力量的发展要素包括军纪、组织、武器装备等。

曾国藩主张注重军事纪律建设,建立严明的指挥系统和培养高素质的军队。

此外,他强调战斗力的培养和提高,认为训练和实战结合是军队成长的关键。

三、教育思想与方法曾国藩非常重视教育,他提出了一系列关于教育的思想和方法。

他主张教育应该以德育为先,注重培养学生的品德和道德修养。

他强调教育的目标是培养学生的智慧和能力,使其能够为社会做出更多的贡献。

曾国藩还强调实践教育的重要性,认为理论与实践相结合的教育方法更加有效。

四、政治哲学与思想在政治哲学与思想方面,曾国藩主张君主立宪制和中国传统文化的结合。

他认为君主立宪制可以实现君主与民众的和谐共处,各级政府依法行政,实现国家的稳定和繁荣。

同时,他也强调中国传统文化的价值,主张保护和传承中国传统文化,以维护国家的文化自信和民族认同。

五、个人修养与成就曾国藩注重个人修养和自我完善,他主张修身齐家治国平天下。

他对自己的工作和生活进行了深入反思,总结了自己的成功经验和教训。

曾国藩坚持自我反省,并在不断改进和提高自己的过程中取得了显著的成就。

结语曾国藩是中国历史上一位杰出的政治家、军事家和教育家。

他在其一生中总结归纳了许多重要的政治、军事、教育、和思想方面的内容,对中国的社会进步和发展产生了积极的影响。

曾国藩家训全文及译文引言概述:曾国藩(1811-1872),字国典,号忠介,湖南衡阳人,是清朝末年著名的政治家、军事家、教育家和思想家。

他的家训被誉为中国近代家训的典范之一,对于塑造后世人们的品德修养和家庭教育起到了重要作用。

本文将介绍曾国藩家训的全文及译文,并从五个大点进行详细阐述。

正文内容:一、家训的背景与重要性1.1 家训的起源与发展历程1.2 家训在曾国藩家族中的地位和作用1.3 家训对后世的影响和意义二、曾国藩家训的核心思想2.1 忠诚与忍让2.2 勤俭与节约2.3 诚信与正直2.4 孝敬与尊重2.5 学习与进步三、曾国藩家训的教育原则3.1 以身作则,言传身教3.2 重视家庭教育与传统文化的传承3.3 培养孩子的品德和才能3.4 培养孩子的自立能力和责任感3.5 培养孩子的社交能力和人际关系四、曾国藩家训的教育方法4.1 以实际行动示范正确的行为4.2 培养良好的生活习惯和行为规范4.3 引导孩子培养正确的价值观和人生观4.4 鼓励孩子积极参与社会公益活动4.5 建立良好的家庭氛围和沟通机制五、曾国藩家训的现实意义与应用5.1 家庭教育的重要性与现实挑战5.2 如何将曾国藩家训应用于现代家庭教育5.3 曾国藩家训对于个人成长和社会进步的启示总结:通过对曾国藩家训全文及译文的详细阐述,我们可以看到曾国藩的家训以忠诚、勤俭、诚信、孝敬和学习为核心思想,强调以身作则、言传身教的教育原则,注重培养孩子的品德修养和自立能力。

曾国藩家训的实践价值和现实意义在于引导家庭教育的发展,塑造良好的家庭氛围,培养下一代的健康成长,促进社会的进步与发展。

在现代社会,我们可以借鉴曾国藩家训的思想和方法,将其应用于家庭教育中,以提高家庭教育的质量和效果,为社会培养更多有品德、有才能的优秀人才。

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,字伯涵,号涤生,谥文正,汉族,出生于湖南长沙府湘乡县杨树坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇)。

晚清重臣,湘军的创立者和统帅者。

清朝战略家、政治家,晚清散文“湘乡派”创立人。

晚清“中兴四大名臣”之一,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。

毛泽东曾说:“愚意所谓本源者,倡学而已矣。

博学如基础,今人无学,故基础不厚,进惧倾记。

愚于近人,独服曾文正,观其收拾洪杨一役,完满无缺。

使以今人易其位,其能如彼之完满乎?”表达出对这位已故乡人的推崇之情军事功劳咸丰二年(1852年)十一月,太平军自湖南北出,攻克汉阳。

咸丰三年(1853年),曾国藩创立地方团曾国藩铜像练,称为湘军。

分陆军、水师两种,士兵则招募湘乡一带农民为主,薪俸为一般绿营的三倍左右,全军只服从曾国藩一人。

咸丰四年(1854年),总计有陆军十三营六千五百人,水师十营五千人,会集湘潭,誓师出征。

初战在岳州、靖港败于太平军,接连吃败战,曾国藩几跳水自尽,在上书时,只能以「屡败屡战」自嘲。

后沉静自省,重整旗鼓,复占岳州、武昌,太平军势力退出湖南。

咸丰八年(1858年5月),攻占九江,气势如虹;咸丰十年(1860年),曾国荃包围安庆,以「扎硬寨,打死仗」闻名。

同治三年(1864年),湘军攻破天京(南京)。

太平军抵抗湘军,让湘军吃足苦头,南京城破时,曾国藩说:「今粤匪之变,蹂躏竟及十六省,沦陷至六百余城之多,而其中凶酋悍党,如李开方守冯官屯、林启容守九江、叶芸来守安庆,皆坚忍不屈。

此次金陵城坡,十万余贼无一降者,至聚众自焚而不悔,实为古今罕见」。

曾国藩入南京后,信守对将士们的诺言,「……分段搜杀,三日之间毙贼共十余万人,秦淮长河,尸首如麻,……三日夜火光不息。

」(李圭:《思痛记》)曾国荃杀人如麻,纵兵焚城,「雪帅」彭玉麟见状不满,先后二次(1861年安庆之围与1864年金陵之围)致函曾国藩,要求大义灭亲。

曾国藩名词解释曾国藩(1811年-1872年),字子孝,号文正,晚号东平,江西抚州人。

他是清朝末年中国著名的政治家、军事家、文臣。

曾国藩一生在天津、浙江、福建、湖南等地任职,其最大的贡献是领导湘军抵御太平军的侵略,稳定了湖南的局势,并对整个清朝政权的维护起到了重要的作用。

他对中国现代化进程的推动起到了积极的促进作用。

曾国藩被誉为中国近代史上道德和能力兼备的形象代表之一。

曾国藩名词解释:1. 护法:指曾国藩为维护社会正义,肃清乱局,保护百姓生命财产安全而采取的措施。

曾国藩创建的湘军主要负责维护湖南地区的治安和抵御太平军的进攻,他注重士兵的纪律和作战训练,建立了一支效率高、纪律严明的军队,有效地保护了当地百姓的安全。

2. 逢山开道:曾国藩提出“逢山开道,遇水搭桥”的理念,意为在面临困难时要积极寻找解决问题的办法,克服困难,找到通往胜利的道路。

他在湖南经历多次太平军的进攻,面临重重困难,但他始终坚持不懈,通过强化军队的训练和装备,巧妙应对太平军的战术,最终成功地击败了太平军,取得了战争的胜利。

这一理念体现了曾国藩的智慧和勇气,也成为他治军思想的核心之一。

3. 合纵连横:曾国藩倡导的一种外交、军事策略,即通过和其他势力合作,形成统一战线,对抗共同的敌人。

在太平天国战争期间,曾国藩积极与清朝的其他地方军队合作,以共同抵御太平军的威胁。

他与江蓠、刀疤阮等人保持密切的联系,协同行动,最终成功击败了太平军。

这一策略的实施,使得他能够利用各种资源,形成合力,有效地对抗太平军。

4. 讲学育人:曾国藩重视教育,他提出“先治其心,后治其事”的观点,主张从人的内心修养出发,培养人的正确的价值观和道德观。

他通过讲学、撰写教科书以及亲自示范等形式,致力于传授各种知识和技能,培养学生的综合素质。

他还注重开展农田水利和矿业的教育,推广现代农业和工业知识,以提高社会生产力和人民的生活水平。

曾国藩是中国近代史上杰出的政治家和军事家,他的思想和行动对于当时的政治状况和社会发展产生了深远的影响。

曾国藩家训全文及译文一、曾国藩及其背景简介曾国藩(1811-1872),湖南湘乡人,晚清名臣,清代散文家、理学家、政治家,也是中国近代现代化建设的开拓者。

他是清朝末期汉族地主阶级的代表人物,致力于镇压太平天国起义和开展洋务运动。

他的家训以其独特的价值观念和治家理念,成为中华文化的重要遗产之一。

二、曾国藩家训的主要内容1.敬事:尽职尽责,敬畏事业。

2.勤俭:勤劳节俭,不惰不奢。

3.刚毅:刚强不屈,毅力坚定。

4.宽容:宽以待人,包容大度。

5.诚实:言行一致,真诚守信。

6.慎独:自我约束,慎独自省。

三、家训的翻译和解释1.敬事:敬畏事业,尽职尽责。

译:对待事业应心存敬畏,认真负责,不敷衍塞责。

2.勤俭:勤劳节俭,不惰不奢。

译:勤劳节俭是立身之本,懒惰奢侈则会导致失败。

3.刚毅:刚强不屈,毅力坚定。

译:要有坚强的意志和毅力,不屈不挠地追求目标。

4.宽容:宽以待人,包容大度。

译:对待他人应宽容大度,不要斤斤计较,要学会宽恕和包容。

5.诚实:言行一致,真诚守信。

译:言行一致是诚信的表现,要真诚守信,不虚伪欺诈。

6.慎独:自我约束,慎独自省。

译:在独处时也要自我约束,谨慎自省,不断反思自己的行为和思想。

四、结合现代社会价值的分析曾国藩家训的核心价值观念对于现代社会仍具有重要意义。

首先,这些家训强调了个人品德和人格修养的重要性。

在当今社会,个人的品德和道德修养对于其事业成功和社会地位的提升具有至关重要的作用。

其次,这些家训强调了勤劳节俭、自我约束和毅力坚定的品质,这些品质有助于个人在竞争激烈的社会中获得成功。

此外,这些家训还强调了宽容、诚实和真诚守信的品质,这些品质对于建立和谐的人际关系和社会秩序具有重要意义。

五、家庭教育的方法与建议以及如何应用在日常生活中1.树立榜样:家长应该成为孩子的榜样,展现出良好的品德和行为习惯。

通过自身的言行来影响和教育孩子。

2.培养好习惯:从小培养孩子勤劳节俭、自我约束和毅力坚定的习惯。

曾国藩家书原文及译文

引言概述:

曾国藩(1811年-1872年)是清朝末年著名的政治家、军事家和教育家,他的家书是他人生智慧的结晶。

本文将介绍曾国藩家书的原文及译文,并从五个大点阐述其重要性和价值。

正文内容:

1. 曾国藩家书的历史背景

1.1 清朝末年的政治环境

1.2 曾国藩家书的写作目的

1.3 家书的传统意义

2. 曾国藩家书的原文及译文

2.1 家书的原文及其特点

2.2 家书的译文及其翻译难点

2.3 家书的翻译对比及其价值

3. 曾国藩家书的思想内涵

3.1 家庭教育的重要性

3.2 忠诚、奉献和责任感的培养

3.3 学习和修身的方法与原则

3.4 人际关系和社会责任的观点

3.5 个人修养与国家治理的关系

4. 曾国藩家书的影响与传承

4.1 家书对后人的影响

4.2 家书在教育领域的应用

4.3 家书的传承与发展

5. 曾国藩家书的现实意义

5.1 家书对当代社会的启示

5.2 家书对个人成长的指导

5.3 家书对国家建设的借鉴

总结:

曾国藩家书作为他人生智慧的结晶,具有重要的历史、文化和思想内涵。

通过对家书原文及译文的介绍,我们可以更好地理解曾国藩的思想和价值观。

家书中强调了家庭教育的重要性,培养了忠诚、奉献和责任感,提出了学习和修身的方法与原则,关注了人际关系和社会责任,以及个人修养与国家治理的关系。

曾国藩家书的影响和传承不仅对后人有启示,也在教育领域得到应用。

同时,家书对当代社会、个人成长和国家建设都具有现实意义。

因此,我们应该重视曾国藩家书的研究和传承,以更好地发扬其价值和思想。

曾国藩五字箴言曾国藩(1811年-1872年)是清朝末年的一位重要政治家、军事家和教育家,也是中国近代史上的杰出人物之一。

他以其卓越的才智和杰出的领导能力,为中国现代化进程做出了巨大贡献。

曾国藩提倡勤政爱民,注重实践和行动,他的五字箴言成为后人学习和效仿的楷模。

1. 勤奋勤奋是曾国藩五字箴言中最重要的一项。

曾国藩认为只有通过不断地努力和奋斗,才能取得成功。

他自己就是一个勤奋的榜样。

曾国藩小时候就表现出了极高的学习能力,他每天都坚持自学不辍,从不浪费时间。

后来当他成为官员时,也是一直保持着勤奋努力的工作态度。

在实践中,曾国藩通过“苦读经史”来提高自己的知识水平,并且积极参与各种实践活动。

他深入农村调查实情,在治理地方时,他勤于考察民情民俗,了解百姓的疾苦和需求。

曾国藩通过勤奋付出,不断积累经验和知识,并且将其应用于实际工作中。

2. 正直正直是曾国藩五字箴言中的另一个重要特点。

他认为一个人应该坚守自己的原则和道德准则,在任何情况下都不应该妥协。

曾国藩在担任官员期间,一直坚持廉洁奉公、清正廉明的原则。

曾国藩在治理地方时,严厉打击贪污腐败现象,清除官员中的“苍蝇”和“老虎”。

他注重公正法治,秉持“以法为师”的原则处理案件。

曾国藩始终保持自己的清正廉明形象,在政务上从不偏袒私人利益。

3. 爱民爱民是曾国藩五字箴言中关键的一项。

他深知人民是国家的根基,只有真心关爱人民才能建设一个强大而稳定的社会。

曾国藩在治理地方时非常注重改善民生,关心百姓的生活和福祉。

曾国藩提倡勤俭持家,他自己过着节俭朴素的生活,并且鼓励百姓树立正确的价值观。

他注重教育,积极推动农村教育事业的发展。

曾国藩还设立了各种赈灾基金,帮助受灾地区的人民渡过难关。

4. 谦虚谦虚是曾国藩五字箴言中不可或缺的一项。

他认为一个人应该保持谦逊和谦虚的态度,不骄不躁地对待自己的成就和荣誉。

曾国藩在政治、军事和学术领域都有很高的成就,但他始终保持低调和谦虚。

曾国藩在与其他官员合作时,总是尊重别人的意见,并且乐于倾听不同声音。

曾国藩的轶事典故导语:曾国藩先后晋升为两江总督、直隶总督,诏加“太子太保”,封“一等毅勇候”,授“英武殿大学士”,升“光禄大夫”,溢称“曾文正公”。

下面是语文迷小编为大家整理的关于曾国藩的相关材料,欢迎阅读,谢谢!【曾国藩简介】曾国藩(1811—1872)初名子城,字伯涵,号涤生,谥文正,汉族,嘉庆十六年出生于湖南长沙府湘乡荷叶塘白杨坪(今湖南省娄底市双峰县荷叶镇天坪村)的一个书生门第家庭。

晚清重臣,湘军的创立者和统帅者。

清朝军事家、理学家、政治家、书法家,文学家,晚清散文“湘乡派”创立人,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清四大名臣”。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯。

毛泽东曾说:“予于近人,独服曾文正。

”表达出对这位已故乡人的推崇之情。

【轶事典故】审鸡蛋案一天,天气晴朗,年幼的曾国藩从学校放学蹦蹦跳跳地回到了家里。

刚放下书包,其父就焦急地说:“我明明煮了五个鸡蛋,怎么只有四个了?”于是就把曾国藩叫来,对他说:“煮熟的鸡蛋是分给你们吃的,现在少了一个,不知是那个偷吃了,快帮你母亲查一查。

” 曾国藩思索了一下,答到:“这个很容易,我有办法查出来。

” 说罢,曾国藩端出一个脸盆,倒了几杯茶,把家里的人都喊拢来,叫每人喝一口茶水,吐到盆里,他站在旁边观察,结果有一个佣人吐出的茶水里夹有鸡蛋黄粉。

曾国藩的父亲高兴极了,觉得儿子聪明,将来能当官审案子。

“千年死一个”富厚堂,是曾国藩的故居。

大门口悬挂着“毅勇侯第”四个金色大字。

“侯府”建于清同治年间,是曾国藩委托其弟在家营造的。

据说建房的时候,曾国潢兄弟对匠工师傅款待很好,而对一般徒弟则有所刻薄。

新屋建成的时候要诵“上梁文”,砌工老师傅尽赞美语,操着荷叶土音为之颂曰:“两江总督太细喱,要到南京做皇帝。

”那天,看热闹的人很多,站在大门口的一个乡民见大门很高很宽,就希奇地问:“这张大门怎么要开这么宽?”一位对曾府心怀不满的徒弟就说:“门宽好出丧么!”师傅听了,觉得这个“良心”不能丧,就马上把不吉的话断过来:“是的,门宽好出丧,千年死一个,万年死一双。

1111

- 君子所性,虽破万卷不加焉,虽一字不识无损焉。

- 富贵家宜劝他宽,聪明人宜劝他厚。

- 为善者常受福,为利者常受祸,心安为福,心劳为祸。

- 行事不可任心,说话不可任口。

- 才智英敏者,宜加浑厚学问。

- 说人之短,乃护己之短。

- 前世所袭误者,可以自我更之;前世所未及者,可以自我创之。

- 法者,天讨也,以公守之,以仁行之。

- 富贵气太重,亦非佳象耳,知足天地宽,人宜减者决减之,钱宜省者决省之。

这些名言和哲理涉及为人处世、道德修养、学习思考等方面,表达了曾国藩对人生的深刻思考和感悟。

曾国藩曾国藩(1811年11月21日—1872年3月12日),初名子城,字伯函,号涤生,谥文正。

中国清朝时期的军事家、理学家、政治家,「中兴名臣」之一,也是文学家,晚清散文「湘乡派」创立人。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯。

湖南长沙府湘乡白杨坪人,现属湖南省双峰县荷叶镇天子坪。

曾国藩的一生是和镇压太平天国革命运动分不开的。

1852年,曾国藩因母丧在家。

这时太平天国的革命风暴已席卷半个中国,尽管清政府从全国各地调集大量八旗、绿营官兵来对付太平军,可是这支腐朽的反革命武装不堪一击,完全丧失了抗拒革命大军的能力。

因此,清政府屡次颁发奖励团练的命令,力图利用各地的地主武装来遏制革命势力的发展,这就为曾国藩的湘军的出现,提供了一个机会。

1853年1月,清廷命曾国藩为帮办团练大臣,在湖南督办团练。

曾国藩顾不得守制三年的大礼,积极行动起来,开始了他一生反对太平天国的事业。

他知道,如果按照历来办团练的老办法,是对付不了大规模有坚强组织的农民力量的,因此他建议重新建立一支在绿营以外的正规军-湘军。

湘军的主要特点:一是利用封建宗法关系作为团结军队内部的纽带。

湘军的官兵,大抵都是通过同乡、同族、亲友、师生等关系挑选募集。

各营只服从营官一人,全军只服从曾国藩一人。

二是湘军的将领,大多选自受过孔孟之道熏陶,在科举道路上失意,一心想借军功猎取功名富贵的中小地主阶级的知识分子。

这些人平日以程朱理学相标榜,把保卫封建统治秩序作为自己奋斗的最高目标。

三是湘军以“卫道”为名,实际上却是一伙杀人放火的强盗。

在长沙团练的时候,曾国藩因杀人很多,就已经得到了“曾剃头”的绰号。

在和太平军作战中,曾国藩用劫掠财物、封官赏爵的办法来鼓舞士气,养成湘军凶悍领残的本性。

1854年初,湘军组成陆军十三营,水师十营,共一万七千多人,同年正式出师与太平军作战。

曾国藩以自己的名义,发出了一道檄文,诬称太平天国为“粤匪”,说他出来镇压革命,不仅是为了保卫清王朝,而且是为了保卫整个的旧传统。

曾国藩家训白话全解摘要:I.引言- 介绍曾国藩家训的背景和意义II.曾国藩家训的内容- 守笃实,戒机巧- 守强毅,戒刚愎- 吾人身心之间,须有一种清气- 富贵气太重,亦非佳象耳- 称人之善,我有一善,又何妒焉?称人一恶,我有一恶,又何毁焉?- 两君子无争,相让故也。

一君子一小人无争,有容故也。

争者两小人也,有识者奈何自处于小人。

- 处毁誉要识有量,今之学者反有向上底,见世所誉而趋之,见世所毁而避之,只誉我而喜,闻毁我而怒,只是量不广,真善真恶在我,毁誉与我分毫无干。

- 盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

III.曾国藩家训的启示- 借鉴曾国藩家训,培养良好的道德品质和习惯- 曾国藩家训对现代家庭的启示IV.结论- 总结曾国藩家训的重要性,呼吁人们借鉴吸取有益成分正文:曾国藩家训白话全解曾国藩,作为清朝末年的一位著名政治家、军事家和思想家,在家庭教育方面有着丰富的实践经验。

他的家训,不仅为曾家培养了众多杰出人才,也为后世留下了丰富的精神财富。

本文将详细解读曾国藩家训的白话版本,以期为现代家庭提供借鉴。

首先,曾国藩家训强调“守笃实,戒机巧”。

这意味着,家庭成员要脚踏实地,诚实待人,避免耍小聪明和投机取巧。

这样才能在家庭、社会中赢得信任和尊重。

其次,曾国藩提倡“守强毅,戒刚愎”。

这意味着,家庭成员要有坚定的意志和毅力,同时也要善于听取他人意见,避免固执己见。

这样才能在面临困难和挑战时,勇往直前,不断进步。

此外,曾国藩认为,家庭成员应具备一种清气,即“吾人身心之间,须有一种清气”。

这种清气,是一种道德品质,也是一种精神力量,对家庭和社会的发展具有重要意义。

曾国藩还告诫子孙,“富贵气太重,亦非佳象耳”。

这意味着,家庭成员应保持节俭、谦虚的作风,避免过分追求物质享受,以免损害家庭的和谐与幸福。

在人际交往方面,曾国藩提出,“称人之善,我有一善,又何妒焉?称人一恶,我有一恶,又何毁焉?”。

这意味着,要善于发现他人的优点,学会宽容和尊重,同时也要反省自己的不足,努力提高自己。

曾国藩成就总结曾国藩(1811年-1872年),字子孝,号楚文,湖南浏阳人。

他是清朝末年的一位重要政治家、军事家、教育家和思想家,也是中国近代史上的名将之一。

曾国藩以他在提拔人才、改革军队、整顿政治,以及在治国方略、教育思想等方面的杰出成就,成为历史上备受赞誉的人物之一。

1. 提拔人才作为一位杰出的政治家和军事家,曾国藩非常注重人才的培养和选拔。

他坚持“遗爱万民,教化有方”的信念,积极发掘和培养人才,为国家培养出了一批在政治、军事和教育等领域有卓越贡献的人物。

曾国藩重视人才的选拔和奖励机制,通过科举考试及其他途径,发掘优秀人才。

他通过深入了解每个人的才能和特长,并赋予他们相应的职责和权力,帮助他们发挥所长。

在曾国藩的领导下,很多人才得到了充分的发展和施展才华的机会,成为了当时社会的中坚力量。

2. 改革军队曾国藩深知军事实力对于国家的重要性,因此他致力于改革和强化清朝的军队。

他注重提高军队的训练水平和作战能力,加强军纪建设,重视军队的组织和指挥体系的建设。

曾国藩改革了军队的编制,建立了一支精锐的新军,强化了军队的纪律。

他严格要求士兵的训练,提高了他们的战斗力和忠诚度。

曾国藩还注重军事技术的引进和发展,积极引进西方的军事技术和装备,并进行适应性的改良和创新,提高了军队的战斗力和作战效率。

3. 整顿政治曾国藩在仕宦生涯中积极参与政治,倡导整顿政治,主张廉政奉公、拒腐防变。

他坚决抵制腐败现象,推行廉政,注重政府的清廉。

曾国藩提倡顺应民意、重视民生,注重改善农民的生活和减轻农民的负担。

他积极推行减税减赋政策,并坚持农业生产和农村经济的发展,为农民提供了良好的生产和生活条件。

曾国藩还注重严谨的政务管理,推行科学擢用政策,建立起一套完善的干部选拔和考核机制,提高了政府的执行效率和治理能力。

4. 治国方略曾国藩提出了一套治国方略,主张借鉴西方经验,注重实用主义和现实主义。

他认为,要使国家富强、人民幸福,必须通过现代化的改革和建设来实现。

曾国藩名言500句1.天下古今之庸人,皆以一惰字致败;天下古今之人才,皆以一傲字致败。

2.士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

有志,则断不甘为下流。

有识,则知学问无尽,不敢以一得自足;如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无见识也。

有恒,则断无不成之事。

此三者缺一不可。

《曾国藩家书》3.倚天照海花无数,流水高山心自知。

4.既往不恋,当下不杂,未来不迎。

5.凡人做一事,便须全副精神注在此一事,首尾不懈,不可见异思迁,做这样,想那样,坐这山,望那山。

人而无恒,终身一无所成。

《曾国藩家书》6.多躁者必无沉毅之识,多畏者必无卓越之见,多欲者必无慷慨之节,多言者必无质实之心,多勇者必无文学之雅。

7.唯天下之至诚能胜天下之至伪;唯天下之至拙能胜天下之至巧。

《曾国藩家书》8.曾国藩语录:1,讨人嫌,离不得个骄字。

2,为人不可过于聪明。

3,胸怀广大,须从平淡二字用功。

4,无实而享大名者必有奇祸。

5,不可轻率评讥古人。

6,先静之,再思之,五六分把握即做之。

7,另起炉灶,重开世界。

8,男儿自立,必须有倔强之气。

9,困心横虑,正是磨练英雄时。

10,功不独居,过不推诿.9.观人四法:讲信用、无官气、有条理、少大话。

10.一个喜欢读书的人,品格不会坏到哪去;一个品格好的人,一生的运气不会差到哪去。

11.轻财足以聚人,侓己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人。

12.坚其志,苦其心,劳其力,事无大小,必有所成。

13.天可补,海可填,南山可移。

日月既往,不可复追。

14.与多疑人共事,事必不成。

与好利人共事,己必受累。

15.人生莫惧少时贫。

16.【看一个家族的兴败,看三个地方】第一,子孙睡到几点,假如睡到太阳都已经升得很高的时候才起来,那代表这个家族会慢慢懈怠下来;第二,看子孙有没有做家务,因为勤劳、劳动的习惯影响一个人一辈子;第三,看后代子孙有没有在读圣贤的经典,“人不学,不知义,不知道”。

17.太柔则靡,太刚则折;刚自柔出,柔能克刚。

曾国藩

黄艳丛荐文

曾国潘,中国历史上最牛的人物之一。

立功立德立言三不朽,其实都是因为一句“以勤治事”,勤有五解,曰:身勤、眼勤、手勤、口勤、心勤。

这不仅是为官之道,亦是为人处世之道。

曾国藩有五勤:

“一曰身勤:险远之路,身往验之;艰苦之境,身亲尝之。

二曰眼勤:遇一人,必详细察看;接一文,必反复审阅。

三曰手勤:易弃之物,随手收拾;易忘之事,随笔记载。

四曰口勤:待同僚,则互相规劝;待下属,则再三训导。

五曰心勤:精诚所至,金石亦开;苦思所积,鬼神迹通。

”

身勤

险远之路,身往验之;艰苦之境,身亲尝之。

“身勤”,即身体力行、以身作则。

曾国藩曾说“余谓天子或可不亲细事,为大臣者则断不可不亲”。

曾国藩在军中要求自己早起,不论是什么样的天气,不论是什么样的环境,他一定“闻鸡起舞”,练兵督训,办理各项事务。

曾国藩对军中将士说:“练兵之道,必须官弁昼夜从事,乃可渐几于熟。

如鸡孵卵,如炉炼丹,未可须臾稍离。

”

言传不如身教,曾国藩就是这样影响手下的幕僚、将领的。

不管是个人修行还是管理团队,这一点至关重要,要给周围的人和下属做一个好榜样。

眼勤

遇一人,必详细察看;接一文,必反复审阅。

“眼勤”,是从细微之处识人。

曾国藩指派李鸿章训练淮军时,李鸿章带了三个人求见,请曾国藩分配职务给他们。

刚好曾国藩散步归来,对李说无需召见,并说:“站在右边的是个忠厚可靠的人,可委派后勤补给工作;站在中间的是个阳奉险违之人,只能给他无足轻重的工作;站在左边的人是个上上之材,应予重用。

”

李惊问道:“您是如何看出来的呢?”

曾笑道:“刚才我散步回来,走过三人的面前时,右边那人垂首不敢仰视,可见他恭谨厚重,故可委派补给工作。

中间那人表面上必恭必敬,但我一走过,立刻左顾右盼,可见他阳奉阴违,故不可用。

左边那人始终挺直站立,双目正视,不亢不卑,乃大将之材。

”

曾国藩所指左边那位“大将之材”,就是后来担任台湾巡抚鼎鼎有名的刘铭传。

曾国藩从细微之处识人,练就了他的一双慧眼,曾府幕僚鼎盛一时,幕僚在曾国藩平定太平军的过程中出谋划策,立下了赫赫功勋。

手勤

易弃之物,随手收拾;易忘之事,随笔记载。

“手勤”,就是要养成一个好习惯。

曾国藩一生养成了三个好习惯:

一是反省的习惯:曾国藩每一天都写日记,曾国藩通过写日记进行修身,反思自己在为人处世等方面存在的不足。

第二个好习惯就是读书习惯:他规定自己每一天必须坚持看历史不下十页,饭后写字不下半小时。

曾国藩说“人之气质,由于天生,很难改变,唯读书则可以变其气质。

”第三个好习惯就是写家书:据说曾国藩仅在1861年就写了不下253封家书,通过写家书不断训导教育弟弟和子女,在曾国藩的言传身教之下,曾家后人人才辈出。

口勤

待同僚,则互相规劝;待下属,则再三训导。

“口勤”,是他与人的相处之道。

曾国藩认为同僚相处“两虎相斗,胜者也哀”。

据说曾国藩开始同湖南巡抚骆秉章的关系并不好,咸丰三年,曾国藩在长沙初办团练时,骆秉章压根儿就没把曾国藩放在眼里。

当绿营与团练闹矛盾时,他总是偏向绿营。

但曾国藩并没有逞口舌之勇,而是采取曲意忍让的态度,在他为父守孝后第二次出山之时,还特意拜访了骆秉章。

这让骆秉章大感意外,当场表态,以后湘军有什么困难,我们湖南当倾力相助。

己预立而立人,己欲达而达人”,曾国藩口勤不仅仅是对同僚和上级,对下属也会耐心地训导,曾国藩秉持的这种为人处世之道,不仅让他成就了自己,也成就了如李鸿章、左宗棠、张之洞、刘铭传、胡林翼等名臣,实现了清末短暂的中兴。

心勤

精诚所至,金石亦开;苦思所积,鬼神迹通。

“心勤”,即坚定的意志品质。

曾国藩不管是从科考还是在平定太平军时“屡败屡战”,都有一种精诚所至的信念在支撑他。

从各方面下足工夫,功到自然成。

曾国藩说“天下古今之庸人,皆以一“惰”字致败。

”以勤治惰,以勤治庸,不管是修身自律,还是为人处世,一勤天下无难事。