帝师真实身份

- 格式:docx

- 大小:67.49 KB

- 文档页数:1

明朝帝师、开国儒臣唐瑜,字敬鼎。

原籍山西平阳(襄)州府,晋昌郡。

元朝末年,其远祖唐胜宗随朱元璋起兵反元,洪武年间,因军功显著封为延安侯,赐铁卷功臣爵,定居金陵。

妻刘氏生一子,名唐祥泰,任都御史,移居浙江金华府兰溪县。

妻符氏生三子,长子唐瑜、次子唐瓒、三子唐瑞。

唐瑜大明洪武十一年(1378)中举人,十二年(1379)时进士,出身翰林院,于辛酉岁洪武十四年(1381)奉天承运皇帝赦旨,任东宫教谕,近颜日讲官,时四皇子明成祖朱棣亦从学受教。

靖难之役后,于癸未(1403)朱棣即位,是为明成祖。

乙酉永乐三年(1405),封为明开国儒臣,御赐玺书遣归,命其子孙入试为吏者,署籍为儒,瑜归,筑室讲学,名曰:“五经儒籍讲堂”。

甲午永乐十二年(1414),任官分职,游宦入蜀,寓夔至达迁东邑(今达州市宣汉县鲲池),因见其土地肥沃,风光旖旎,遂营居室于前河兰木沟(今鲲池官池坝),是为入蜀始祖。

夫人熊氏诰封一品夫人,生二子:长子唐鲲,次子唐鲤。

唐瑜殁葬东邑前河东溪口(今宣汉县南坝镇东阳溪)佳城退步响堂,与祖妣熊氏同莹共墓,迄今通族祀孙,继修建立瑜祖园碑,又立四柱顶帽,孙名方碑昭著,述皇恩:“奉天承运皇帝赦曰:唐瑜请入东乡县乡贤祠受享,诰封熊氏一品夫人。

”唐瑜自1414年入蜀,至今已有600年的历程,繁衍生息25代有余。

唐瑜家族,根在浙江,枝发达州,人才辈出,享有“两朝三奉祀,八代四监司”的封赏。

在这几百年间,不乏出现了唐鲲、唐鲤、唐仁、唐锦舟、唐阶泰、唐甄等诸多引导时代进步和发展的历史文化名人,可谓是群英荟萃、名人辈出。

唐瑜先祖,以他矢志不渝的忠诚,顽强不屈的精神,睿智豁达的思想,深邃厚重的人文魅力,为稳定、开创大明永乐盛世作出了重要贡献。

在授意来宣之后,以自己的懿言嘉行,大办乡学,传道授业,启蒙乡邻,把唐氏打造成一方名门望族,影响至今。

1984年、1994年宣汉县人民政府先后两次以宣府发(1984)175号和(1994)101号文件,将大明帝师唐瑜之墓列为县级文物保护单位,划定了保护范围。

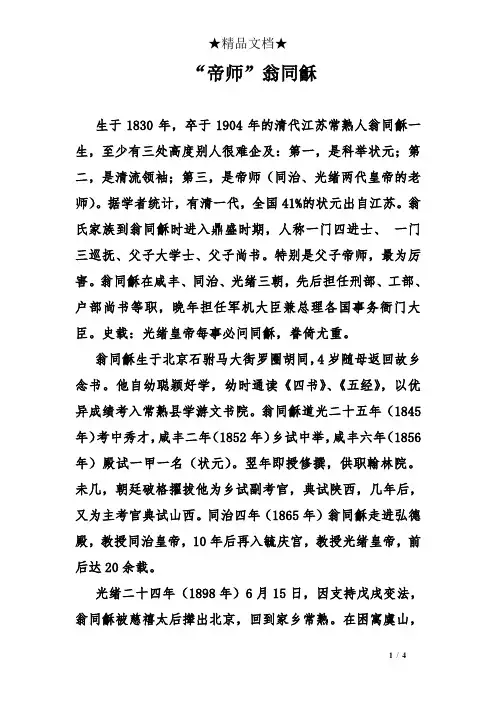

“帝师”翁同龢生于1830年,卒于1904年的清代江苏常熟人翁同龢一生,至少有三处高度别人很难企及:第一,是科举状元;第二,是清流领袖;第三,是帝师(同治、光绪两代皇帝的老师)。

据学者统计,有清一代,全国41%的状元出自江苏。

翁氏家族到翁同龢时进入鼎盛时期,人称一门四进士、一门三巡抚、父子大学士、父子尚书。

特别是父子帝师,最为厉害。

翁同龢在咸丰、同治、光绪三朝,先后担任刑部、工部、户部尚书等职,晚年担任军机大臣兼总理各国事务衙门大臣。

史载:光绪皇帝每事必问同龢,眷倚尤重。

翁同龢生于北京石驸马大街罗圈胡同,4岁随母返回故乡念书。

他自幼聪颖好学,幼时通读《四书》、《五经》,以优异成绩考入常熟县学游文书院。

翁同龢道光二十五年(1845年)考中秀才,咸丰二年(1852年)乡试中举,咸丰六年(1856年)殿试一甲一名(状元)。

翌年即授修撰,供职翰林院。

未几,朝廷破格擢拔他为乡试副考官,典试陕西,几年后,又为主考官典试山西。

同治四年(1865年)翁同龢走进弘德殿,教授同治皇帝,10年后再入毓庆宫,教授光绪皇帝,前后达20余载。

光绪二十四年(1898年)6月15日,因支持戊戌变法,翁同龢被慈禧太后撵出北京,回到家乡常熟。

在困寓虞山,落魄忧伤的日子里,因有门生故旧分俸见赠,这才得以活命。

1904年7月4日,电闪雷鸣中,饱经忧患、无可奈何的翁同龢,满怀抑郁和凄怆之情与世长辞。

临终前,他口占一绝:六十年中事,伤心到盖棺。

不将两行泪,轻向汝曹弹!汝曹,即你,或者你们这一伙。

短短4句20个字,道尽了这位古稀老人数十年不为人知的宦海沉浮生涯,和行将告别烦世的无限忧伤、愤慨。

从教授同治、光绪皇帝启蒙识字,到被撤职还乡,翁同龢与两代天子的君臣、师生关系长达24年。

以此出发,在晚清的中国内政、外交中发挥了巨大作用。

举凡翁同龢为官60年大事,最为重要者有:平反杨乃武与小白菜冤假错案;参与组织甲午战争;支持盛宣怀等人创办中国第一家自办银行(中国通商银行);支持康有为、梁启超等激进派发动维新变法。

从“帝师”这一特殊阶层看中国古代教学中国古代的教育体系是一个非常复杂且精细的体系,而在这个体系中,帝师这一特殊阶层扮演着非常重要的角色。

帝师不仅是古代中国的教育领域的权威代表,更是古代教学的重要组成部分。

从帝师这一特殊阶层看中国古代教学,可以深入了解古代中国的教育制度、师道精神以及传统文化的独特魅力。

帝师这一特殊阶层在中国古代教学中扮演着非常重要的角色。

帝师是受皇帝委派,负责教育皇室子弟和贵族子弟的专职教师。

帝师具有特权和崇高的地位,他们不仅拥有高超的教育技能,更具备深厚的学问和丰富的人文素养。

帝师一般由大儒选任,他们能够熟知《六艺》,精通《五经》,并且深得经学传统文化的精髓。

在中国古代,帝师是非常受尊敬的人物,他们在社会中的地位崇高,被视为学问渊博和道德高尚的楷模。

在古代中国的教学中,帝师这一特殊阶层的存在和作用不容忽视。

从帝师这一特殊阶层看中国古代教学,可以深入了解古代中国的教育制度。

帝师担负着培养皇室子弟和贵族子弟的重任,他们不仅要传授知识,更要教导学生品德修养和做人处事的道理。

帝师教育不仅要注重学生的知识水平,更要培养学生的综合素质,包括情操、道德、品德等方面。

帝师们注重以德育人,重视学生的品行修养和道德品质的培养,努力培养学生的高尚情操和正确的人生价值观。

在古代中国的教育制度中,帝师以其高尚的品格和卓越的教学水平,为中国古代教育制度注入了坚实的道德基础和人文内涵。

从帝师这一特殊阶层看中国古代教学,可以感受到师道精神的独特魅力。

帝师教育是中国古代文化传统中的一种特殊形式,体现了中华民族传统的教育理念和价值观念。

帝师们注重以身作则,严格要求自己,悉心教育学生,倡导师道精神。

他们不仅是学生的老师,更是学生的良师益友,他们用自己的言传身教影响和感染着学生,潜移默化地影响着学生成长成才。

师道精神是中国古代教学中的一种独特的精神力量,是帝师这一特殊阶层的精神象征。

从帝师这一特殊阶层看中国古代教学,可以感受到传统文化的独特魅力。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治和康熙时期是清朝历史上非常重要的时期,这两位皇帝都在位多年,对清朝的发展产生了深远的影响。

而在这两位皇帝的统治时期,帝师身份也扮演着非常重要的角色。

帝师作为皇帝的教育导师和宗教领袖,对统治者的决策和国家政策有着重大的影响。

本文将对顺治和康熙时期的帝师身份进行深入研究,探讨帝师在清朝时期的地位和影响。

在顺治和康熙时期,帝师的地位非常崇高。

帝师通常是由具有卓越学识和声望的高级僧侣任命的,他们身兼宗教领袖和皇帝的教育导师的双重身份。

在清朝,佛教、道教和儒家并重,宗教对社会和政治生活有着深远的影响,因此帝师的地位至关重要。

帝师不仅在皇帝的教育和思想塑造中扮演着重要角色,还在朝廷政治、宗教事务和社会公益活动中扮演着重要角色。

在顺治和康熙时期,帝师的影响力是非常大的。

帝师在朝廷政治中常常扮演着调解者和决策者的角色,他们的智慧和见识常常对皇帝的决策产生深远的影响。

而且帝师在宗教领域中也有非常大的权威,他们对于宗教仪式、祭祀活动、僧尼的选拔和管理等方面有着重要的影响力。

帝师还在教育和社会公益活动中发挥着非常大的作用,他们的言行举止往往能够引导和影响社会风气和伦理道德。

顺治时期的帝师身份具有一定的特殊性。

在顺治时期,顺治皇帝以年幼登基,其母把持朝政,导致政局混乱,民不聊生。

在这种情况下,帝师的地位和影响力显得尤为重要。

顺治帝师顺世高僧大鹏金刚具有很高的声望和智慧,他曾多次对朝廷政治发起调解和建议,为顺治皇帝的政治稳定和社会秩序维护作出了杰出的贡献。

顺世高僧大鹏金刚还在宗教领域中发挥着重要的作用,他致力于佛教教育和僧尼的培养,为佛教的传播和发展作出了杰出的贡献。

康熙时期的帝师身份也具有自己的特点。

在康熙时期,康熙皇帝登基后,权力逐渐集中在自己手中,朝政更加稳定。

在这种情况下,康熙时期的帝师对于朝廷政治的影响更加隐蔽,但其实际作用仍然非常重要。

康熙帝师密勒日巴这位知名的喇嘛教领袖,他以其深厚的宗教修养和卓越的智慧,成为了康熙时期重要的政治参与者和宗教领袖。

中国历史上赫赫有名的十大“帝师”导语:帝师是指皇帝的老师,也是辅佐皇帝的重臣。

历史上,帝师们在其位谋其政,为帝王成就霸业奠定了坚实的基础,今天小编就带大家一起认识一下历史上十大鼎鼎大名的“帝师”。

姜子牙姜子牙(约前1156年—约前1017年),姜姓,吕氏,名尚,一名望,字子牙,或单呼牙,也称吕尚,别号飞熊。

商朝末年人。

姜子牙后辅佐了西周王,称“太公望”,俗称太公。

西周初年,被周文王封为“太师”(武官名),被尊为“师尚父”。

姜子牙是齐国的缔造者,周文王倾商,武王克纣的首席谋主、最高军事统帅与西周的开国元勋,齐文化的创始人,亦是中国古代的一位影响久远的杰出的韬略家、军事家与政治家。

历代典籍都公认他的历史地位,儒、法、兵、纵横诸家皆追他为本家人物,被尊为“百家宗师”。

姜子牙辅佐武王伐纣,牧野之战纣兵大败,纣王登台自焚而死,从此商亡周立。

姜子牙一生坎坷多磨而又轰轰烈烈、神秘莫测。

纵观姜子牙一生的建树,无论从军事、政治、经济思想等方面,都有卓越贡献,其中尤以军事为最,所以太史公言“后世之言兵及周之阴权皆宗太公为本谋”,称得上兵家之鼻祖,军事之渊薮。

管仲管仲(约公元前723年—公元前645年),姬姓,管氏,名夷吾,字仲,谥敬,春秋时期法家代表人物,颍上人(今安徽颍上、或郑州登封颍河上游),周穆王的后代。

是中国古代著名的经济学家、哲学家、政治家、军事家。

被誉为“法家先驱”、“圣人之师”、“华夏文明的保护者”、“华夏第一相“。

齐僖公三十三年(公元前698年),管仲开始辅助公子纠。

齐桓公元年(公元前685年),管仲任齐相。

管仲在任内大兴改革,即管仲改革,富国强兵。

齐桓公四十一年(公元前645年),管仲病逝。

百里奚百里奚(约前726年—前621年),为百里傒简作,亦称百里子或百里,姜姓,百里氏,名奚,字子明。

一说楚国宛邑(今河南南阳)人,又又一说春秋虞国(今山西平陆县)人。

秦穆公时贤臣,著名的政治家、思想家,又称“五羖大夫”,是秦穆公用五张黑羊皮从市井之中换回的一代名相。

元朝帝师元朝是历史上由蒙古族统治者建立的统一王朝。

1206年,铁木真在斡难河(今蒙古国斡难河)源召开忽里台(大会),建立大蒙古国,号称成吉思汗。

1260 年,成吉思汗之孙忽必烈即汗位,遵用汉法,以开平为上都,燕京(今北京)为中都。

1271年,取汉文《易经》“大哉乾元”之义,改国号为大元。

次年升中都为大都。

1279年,灭南宋,统一全国。

1368年,明军攻入大都,元顺帝退出中原。

蒙古族贵族退回北方草原后的政权,史称“北元”。

本文的元朝未包括北元时期。

成吉思汗在西征胜利之后,把所征服的土地分给他的儿子术赤、察合台、窝阔台。

这些地方后来发展成为钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国。

1258年,成吉思汗孙、拖雷子旭烈兀破黑衣大食。

1264年,受忽必烈册封为伊儿汗、遂以贴必大思(大不里土)为中心建立伊儿汗国。

上述四大汗国在名义上是大汗藩属,实际上是拥有独立地位的汗国。

就元朝中央政权统辖的疆域而言,非常辽阔。

乌思藏纳里速古鲁孙是元朝设在今西藏地区的政区,元世祖忽必烈以来的元朝皇帝都从乌思藏请来帝师。

帝师在元廷地位极高。

成吉思汗主要信仰萨满教,兼容多种宗教。

那么,作为成吉思汗后裔的元朝皇帝为什么从吐蕃(元朝时期今西藏地区的叫法)请帝师呢?笔者,在本文中将略书元朝帝师产生的前前后后,旨在提供比较完整的史料,以飨读者。

一、帝师的产生蒙古高原与藏族发生关系,由来已久。

仅据文字资料,其线索追溯到吐蕃王朝初期(六世纪末七世纪初)。

《敦煌本吐蕃历史文书》赞普传记载,松赞干布之父囊日论赞攻灭赤邦松时,赤邦松之子莽布支逃往突厥。

吐蕃王朝建立后,当时北方的突厥、回纥都与吐蕃有通使关系。

同书大事纪年中有突厥可汗到吐蕃致礼的记载。

在蒙古人民共和国(今蒙古国——引者)境内发现的古突厥文《厥特勒碑》中,有吐蕃使者参加突厥可汗葬礼的记载。

吐蕃占领河西陇右、安西四镇后,曾与突厥、回纥发生战争。

到蒙古汗国(大蒙古国——引者)时期,蒙古又在征伐西夏的战争中与藏族地区发生了直接接触①。

顺治康熙时期的帝师身份研究【摘要】顺治康熙时期的帝师身份研究是一项具有重要历史意义的课题。

本文从帝师身份的历史演变入手,探讨了顺治、康熙时期帝师身份的特点和地位。

通过分析帝师在政治、文化中的作用,揭示了帝师对社会的影响及其重要性。

帝师在这一时期扮演着重要角色,对当时社会产生深远影响。

对帝师身份的认识和评价具有重要意义。

展望未来的研究方向,将有助于深入挖掘帝师身份在中国历史上的地位和影响,更好地认识和理解顺治康熙时期的帝师文化。

帝师身份的研究,不仅有助于拓展历史文化领域的研究视野,也对当代社会产生启发和借鉴意义。

【关键词】帝师身份、顺治康熙时期、历史演变、政治、文化、地位、社会影响、重要性、认识、评价、研究方向1. 引言1.1 研究背景研究背景:在明清时期,帝师身份扮演着重要的角色。

帝师被视为皇帝的贴身师傅,不仅教导皇子读书识字,更是传授礼仪规范和政治智慧的重要人物。

在顺治康熙时期,帝师的地位和作用发生了一些变化,并且在当时的政治与文化领域中扮演着举足轻重的角色。

对顺治康熙时期的帝师身份进行深入研究,不仅可以帮助我们更好地理解当时的政治体制和文化传统,还可以揭示帝师在社会中的影响与作用,从而为我们拓展历史的认识和启迪未来的研究方向提供重要的参考。

探究顺治康熙时期帝师身份的演变和影响,具有重要的历史意义和学术价值。

1.2 研究意义帝师身份在顺治康熙时期的研究意义主要体现在以下几个方面:帝师身份是清代官员体系中的重要组成部分,对于理解清代政治体系和官僚体系具有重要意义。

通过对帝师身份的研究,可以深入了解清代朝廷的运作机制,帝王对于教育事务的重视程度以及教育在清代社会中的地位和作用。

帝师身份在顺治康熙时期具有特殊的历史背景和文化内涵,对于了解清代社会文化发展、教育制度变迁和帝王意识形态具有重要启示。

研究帝师身份在这一时期的变迁和演变,可以揭示清代社会教育思想的传承和创新,帝王对于文化教育的观念和政策的调整与演变。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢明史趣闻帝师为何会成为高危职业?导语:帝师一般是指教育太子,辅佐太子登基的名臣,他们从小担任太子的师傅教学,对太子有着重要影响的人。

另一方面,帝师也有皇帝的肱骨之臣的含帝师一般是指教育太子,辅佐太子登基的名臣,他们从小担任太子的师傅教学,对太子有着重要影响的人。

另一方面,帝师也有皇帝的肱骨之臣的含义,特指那些皇帝十分信任的心腹谋臣。

俗话说,伴君如伴虎,这无疑是一个极度高危的职业。

大明帝师是怎样产生的?明朝帝师,是一个非常特殊的政治群体。

这乃是明朝的政治制度所决定。

开国皇帝朱元璋诛杀宰相胡惟庸之后,由此担心大权旁落,遂永久废除了宰相制。

由皇帝直接管理国事,领导群臣。

由于少了宰相这个环节,皇帝便变得格外繁忙。

朱元璋于是找了几位顾问集中在文渊阁帮他处理事务,这便是内阁的由来。

最初的内阁其实就是一个秘书处,官阶最隆者也不过五品。

但是,凡入选者都必须是士林公认的饱学之士。

演变到后来,凡入阁当辅臣者,首先必须取得大学士的头衔。

明朝的科举制度是选拔官员的主要途径。

每次会试中进士者,必会选拔20名左右的青年才俊,到翰林院继续深造。

凡选中者称为庶吉士,深造期限一般两年,优秀者便留在翰林院充任讲官、词臣和史官。

这个讲官,就是给皇帝授课的人。

但是,并不是所有的讲官都拥有帝师的身份。

所谓帝师,一般都是先当太子的老师。

凡被立为太子的人,便自动获得储君的身份。

明朝对于储君的教育相当重视。

管理太子的事务机构叫詹事府,与之平行的还有一个左春坊,是专门管理太子教育的衙门。

凡讲臣、词臣、史官这三种归口翰林院管辖的文臣,都有生活常识分享。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治和康熙是中国清朝早期的两位重要皇帝,他们在位期间,皇帝身边都有一位师傅辅助教导。

这位师傅被称为“帝师”,担负教育皇帝的职责,有着重要的地位和影响力。

本文将研究顺治和康熙时期的帝师身份,探讨他们的来源、地位和职责。

在明朝末年,顺治皇帝由于年幼继位,他的母亲、道光皇太后和东太后统治国家,期间有一批贤臣辅佐朝政,其中就有一位被尊为“帝师”的人物,他就是世袭文渊阁大学士周延儒。

周延儒是顺治时的帝师之一,也是兼任内阁首辅的重要官员。

他在位期间,主持国家大政方针,对顺治皇帝进行了全面的教育培养。

周延儒以其高尚的品行和卓越的才能,为顺治皇帝治理国家、培养储君做出了重要贡献。

而到了康熙时期,康熙皇帝继位之初年幼无法治理国家,也需要一位富有经验、卓越能力的人来辅佐帝制教育,于是徐阶出任帝师一职。

徐阶是晚明著名学者、政治家,自幼学问渊博,声名显赫。

他是当时最具学问和政治经验的重要人物之一。

徐阶在康熙时期发挥了重要作用,他主持编修《皇朝经世文编》,并对康熙皇帝进行了广泛的教育指导。

徐阶在康熙皇帝的国家建设与治理、学术思想与文化发展等方面起到了重要作用。

帝师作为帝制教育的重要角色,其地位是非常高尚的。

他们不仅具备丰富的知识和深厚的学问,还必须具备高尚的品德和忠诚的精神。

帝师的职责主要包括教育皇帝,传授经世致用的治国之道,使皇帝具备明智有效的统治能力;指导皇帝的学习和培养皇帝思想品质,塑造帝王形象;参与国家大政方针的决策,为天下人民谋幸福。

帝师的职责不仅仅是对皇帝个人的教育,更是对国家的责任。

顺治和康熙时期的帝师身份研究,不仅是对当时清朝帝制教育制度的了解,更是对中国封建社会教育制度的研究。

帝师在皇帝的教育、政治指导和国家决策中发挥了重要作用,他们的职责不仅仅是对皇帝个人的教育,更关乎国家和民族的利益。

通过对顺治和康熙时期帝师身份的研究,可以更加深入地了解清朝早期的帝制教育制度,以及封建社会的政治教育体系,对于我们对历史的认识和理解有着重要的意义。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治、康熙时期是清朝初期最为重要的时期之一,在这个时期,清朝的政治、文化、社会等各个方面都得到了不断的发展和进步。

其中,作为皇帝的师傅,也是一个不容忽视的角色。

本文主要研究顺治、康熙时期帝师的身份及其意义。

清朝的帝师是一种专门辅导皇帝的官员,在汉族文化中,可以理解为皇帝的老师。

顺治时期的帝师是太师李舜臣和太傅李體桂。

李舜臣是一位勇武果敢的将领,曾先后在三藩之乱和平西王府争位中表现出色,被朝廷赐予太子太师和太傅两个官职。

李體桂是一位擅长军事和政治的官员,在三藩之乱和平西王府争位中担任过重要职务,被封为贵州郡王,并担任过皇太极的帝师。

李舜臣和李體桂都是得到清朝皇帝信任的重要官员,被任命为顺治的帝师,负责他的教育和辅助他掌管国家大事。

康熙时期的帝师是神机营统领和太傅吴三桂。

神机营是清朝时期的特种部队,成立于顺治年间,是由著名将领吴三桂创办的。

吴三桂是一位伟大的军事家和政治家,在多次征战中都表现出色,并成为当时的一位名将。

他还与清朝政府保持着良好的关系,并曾协助康熙皇帝平定过多次叛乱。

康熙时期,吴三桂被任命为皇太极的帝师,辅导其学习儒家经典,并负责其国家大事。

与此同时,他还担任神机营统领一职,直接参与到清朝的政治和军事中来。

三、帝师的身份意义作为皇帝的师傅,帝师的身份具有极大的象征意义。

在中国传统文化中,师德高尚是文化传承的基础,一个人的师傅代表着他的道德素养和文化素养。

因此,皇帝的师傅,也必然是其文化和道德的代表。

帝师作为皇帝最亲密的知己和参谋,对其教育和政治思想影响深远,从而极大地影响了整个朝代的政治和文化。

另外,帝师身份的设立也反映了皇帝的政治理念和意图。

皇帝需要一个知心人来辅助其掌管国家大事,在这个过程中,帝师的身份具有很大的权威和影响力。

他们不仅可以为皇帝提供智慧和建议,还可以维护皇权的稳定和不受干扰。

总之,顺治、康熙时期帝师的身份,是清朝政治文化中的一个重要组成部分。

忽必烈与帝师八思巴

忽必烈与帝师八思巴作者/:韩书力边巴顿珠(西藏)尺寸/:513 ×394 中国画八思巴(1235或1239—1280),藏传佛教萨迦派第五代祖师,元朝第一代帝师。

八思巴本名罗古罗思监藏,吐蕃萨斯迦(今西藏萨迦)人。

八思巴意为“圣者”,是尊称。

1251年,八思巴为萨迦寺住持和萨迦派教主,成为萨迦派第五祖。

1253年,八思巴在六盘山谒见忽必烈,备受崇敬。

1258年,八思巴在忽必烈面前与道教首领辩论,驳倒了对方。

1260年,忽必烈即位,封八思巴为国师,赐玉印,让他统领天下释教。

1269年,八思巴创制以藏文字母为基础的蒙古新字(后称为八思巴文字),忽必烈下诏颁行,升其号为帝师、大宝法王。

八思巴在任国师或帝师期间,进一步巩固了西藏地区和中央的关系,带动了汉藏、蒙藏之间的经济、文化交流,推动了藏族地区的政治、经济、文化的全面发展,为元朝的稳定发展以及各民族间的团结和文化交流做出了重要贡献。

帝师考源张羽新[摘要] 元朝帝师制度并非如流行的说法源自西夏,而是儒家“王者必有师”治国思想和相关职官制度的继承。

据汉文典籍记载,早在春秋战国时期这种思想和职官制度,就已经出现。

至迟在西汉时期,“帝师”作为帝王之师的专门用语就已在当时的政治生活中广为应用,并明确记载于历史典籍。

之后,直到元朝建立之前,史书屡见不鲜。

这是我国各民族共同创造多元一体中华文化的一个生动实例。

[关键词] 帝师;考源[中图分类号] K 281=247[文献标识码] A[文章编号] 1002-557(X )(2004)01-0048-11元朝统一西藏地方以后,设立帝师,总领宣政院,掌理全国佛教及吐蕃事务,这不仅是元朝历史上的大事,也是中华民族发展史上的著名事件。

因此,受到藏学家和历史学家的青睐,有关的论著很多。

但是,有些问题研究得还很不充分,仍有进一步深入探讨的必要。

例如,关于帝师制度的历史渊源,流行的说法是,初创于西夏,而且始设时就是吐蕃僧人独据的僧官职务。

其实,历史的事实并非如此。

大量的历史文献证明,它渊源于儒家“王者必有师”的治国思想和相关职官制度。

早在春秋战国时期,这种思想和职官制度就已经在社会上流行。

“帝师”作为皇帝之师的专用语词,至迟在西汉时期就在社会政治生活中广泛应用。

之后,在元朝封赠第一任帝师八思巴以前的千余年历史长河中,“帝师”不绝于书。

仅罗列事实于次,以就正于方家。

一、元朝帝师制度沿袭西夏说缺乏充足的证据。

忽必烈敕封八思巴为帝师的初衷是表彰其创制蒙古新字之功,只是在其圆寂之后,帝师才演变为萨迦派僧人独据的最高僧职,这和西夏根本不存在制度上的继承关系过去,藏学界一般认为,帝师制度始创于元朝,初设于忽必烈时期,并随着元朝的灭亡而结束。

近些年来,有的学者认为它是沿袭西夏僧官制度而来。

1981年,在北京市房山县云居寺发现了一份明朝正统十二年(1447年)刊印的藏汉文合璧《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》,在其汉文题款中有“贤・84・觉帝师”之称,有的专家根据题款末尾皇帝尊号为西夏仁宗而定之为西夏时代作品。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治朝和康熙朝是中国清朝早期的两个重要朝代,这两个朝代的帝师身份在历史上具有重要的地位。

本文将探讨顺治康熙时期的帝师身份。

顺治朝的帝师顺治朝的帝师是顺治帝的生母孝庄和阿玛,他们分别在顺治元年和顺治十二年担任该职务。

在顺治朝早期,帝师的主要职责是监护皇帝的成长和教育。

由于顺治帝在18岁时去世,因此帝师扮演了关键的角色,直接影响了当时的政治氛围。

孝庄和阿玛都是清廷内部的重要人物,在政治和宗教方面都具有深厚的影响力。

孝庄的身份更为尊崇,她是明朝第一位皇后的后裔,也是清朝第一位皇太后。

她在任期间贡献颇多,包括修建了著名的九曲桥和雍和宫等。

阿玛的职责则更多地涉及蒙古地区的事务,她是一位具有高度智慧和政治经验的女性。

她的影响力不仅局限于蒙古,也在清朝内部具有广泛的影响力。

康熙朝的帝师是康熙帝的阿哥显着,他在康熙三年时接任该职务,一直在任直到康熙十一年。

与顺治朝相比,康熙朝的帝师的主要职责是负责维护宗教稳定和处理蒙古地区事务。

显着对藏传佛教的影响力特别大,他在康熙朝的后期主持了大量的宗教活动和建筑计划。

他还提出了“四正”(正人、正事、正国、正天下)的理念,强调了清朝的政治稳定和经济发展。

显着在康熙帝的拥戴下,成为了一个宗教和政治双重领导者,曾经奉行过一些比较开明的政策,被后人称为“显灵大师”。

结论顺治康熙时期的帝师身份,不仅仅是一个监护和教育宗教领袖的职务,更是一个政治和社会的重要角色。

在清朝早期,帝师正是深受皇帝信任的权力缔造者,对清朝的政治和经济大力推动发展。

帝师身份的存在,既能维护皇帝的权威,也能增强清朝内部的统治力。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治和康熙是中国明朝之后的清朝的两位皇帝。

他们统治时期的帝师身份对于清朝的兴起和发展起到了重要的作用。

本文将对顺治、康熙时期的帝师身份进行研究,以了解其在政治、文化和教育方面的影响和意义。

顺治帝拥有多位帝师,其中最重要的是孔子的第75代传人孔铉。

顺治帝在位期间,孔铉成为他最重要的帝师,对他的教育和指导起到了至关重要的作用。

顺治帝在位期间,国家正处于政治动荡和社会混乱的时期。

清朝刚刚建立,国家需要稳定和统一的领导。

帝师孔铉充满智慧和政治才能,他帮助顺治帝建立了强大的统治基础,促进了清朝的巩固和发展。

康熙帝在位时期,国家面临着更加复杂和困难的局势。

他的帝师身份起到了更加重要的作用。

康熙帝的帝师身份由两位圣人后裔贡贡和孙承宗组成。

贡贡是孔子的第78代传人,孙承宗是孙中山的祖先。

两位帝师为康熙帝提供了帝王的教育和指导,使他成为了具备思想深度的明君。

康熙帝师的作用不仅仅是政治和军事上的,更是文化和教育上的。

康熙帝十分重视文化和教育的发展,他特别注重孔子学说的传承和发扬。

帝师们为他提供了深入的经典学习和思想教育,从而培养了康熙帝的学问修养和文化素养。

帝师的政治影响帝师们对顺治和康熙两位皇帝的影响不仅仅是教育上的,更是政治上的。

帝师们传授了他们深思熟虑和明智决策的能力,帮助他们在政治上做出正确的决策,使国家保持稳定和统一。

帝师的政治影响主要体现在以下几个方面:1. 政治观念:帝师们传授了顺治和康熙皇帝正确的政治观念,使他们能够更好地理解和运用政治学说,建立稳定的统治。

2. 执政能力:帝师们指导了顺治和康熙皇帝的执政能力,使他们能够有效地管理国家事务,提高政府的效率和能力。

3. 军事战略:帝师们为顺治和康熙皇帝提供了军事战略和指导,帮助他们在战争和征服中取得成功。

1. 经典学习:帝师们教育了顺治和康熙皇帝深入研究和理解经典文化,从而培养了他们的学问修养和文化素养。

2. 学问传承:帝师们传承了孔子和孙中山的学问和思想,使顺治和康熙皇帝成为了具备思想深度的君主。

翁仞袍先生写帝师刘基的诗《赞刘基》帝师才略世称奇,帷幄筹谋定鼎基。

妙算神机惊日月,千秋史册载贤思。

一、衍生注释:“帝师才略世称奇”中的“帝师”指刘基,他是朱元璋的重要谋士,被尊为帝师,其才华和谋略被世人所惊叹。

“帷幄筹谋定鼎基”的“帷幄”表示军中帐幕,在这里指刘基在营帐中出谋划策,为朱元璋奠定帝业的根基。

“妙算神机惊日月”形容刘基的智谋如同神机妙算,连日月都为之惊叹。

“千秋史册载贤思”是说他的贤能与智慧会被千秋万代的史书所记载,让后人思念敬仰。

二、赏析:这首诗短短四句,却将刘基的形象鲜明地刻画出来。

首句直接点明刘基的帝师身份和他被世人称赞的才略。

第二句用“帷幄筹谋”这一典型的谋士形象描绘,强调他对建立帝业根基的重要性。

第三句“妙算神机惊日月”运用夸张的手法,进一步渲染他的智谋之高,仿佛其智慧能与日月争辉。

最后一句升华主题,从历史的长河角度,肯定刘基会被永远铭记。

整首诗用词简洁却表意深刻,节奏明快,很好地表达出对刘基的崇敬之情。

三、作者介绍:关于翁仞袍先生,他是一位对历史人物有着深刻理解和敬意的诗人。

他擅长从历史的尘埃中挖掘出那些闪耀的人物事迹,用诗歌的形式展现出来。

翁仞袍先生可能是一位长期研究历史文化的学者或者是一位对古典文化有着浓厚兴趣的诗人,他的作品往往充满着对历史的敬重与对古人智慧的赞美。

四、运用片段:有一天我和朋友小明在讨论历史上的智者,我就想起了翁仞袍先生写帝师刘基的这首诗。

我对小明说:“你知道刘基吗?那可是个超级厉害的人物,就像一颗最亮的星在历史的天空闪耀。

翁仞袍先生写他‘帝师才略世称奇,帷幄筹谋定鼎基。

妙算神机惊日月,千秋史册载贤思。

’你看这诗,一下子就把刘基的厉害之处全写出来了。

他就像诸葛亮一样,在朱元璋打天下的时候,那计谋一个接一个的,没他还真不行呢。

这诗把刘基的智慧、对建立王朝的贡献和他在历史上的地位,写得清清楚楚。

”小明听了直点头,说:“哎呀,原来刘基这么牛啊,这诗写得真妙!”我就觉得,一首好诗就像一把钥匙,能打开我们对历史人物认识的大门。

顺治康熙时期的帝师身份研究顺治、康熙两朝是清朝建立初期最为关键的时期,这两朝的政治、经济、文化、民生等方面发生了重大的变革和飞跃,成为清朝长治久安基础奠定的重要历史时期。

在这个时期中,帝师身份作为华夏文化传统的重要组成部分,对于国家教育、宗教信仰、政治稳定等方面产生了深远的影响。

本文将就顺治、康熙时期的帝师身份作相关研究,旨在探讨其在清朝建立初期如何发挥重要作用。

帝师身份距离今天有些遥远,但在清朝建立初期的历史中,这个身份还是相当受重视的。

顺治时期,帝师身份由思齐、善谦两位高僧担任。

这两个人一般认为是先后担任的,但具体时间有些模糊。

思齐是康熙九年(1720年)去世,善谦据说在康熙四十九年(1710年)左右去世,因此两人担任帝师很可能间隔了几年时间。

思齐、善谦作为帝师,不仅在精神上给予了顺治皇帝一定的指引,而且在肉体上也有所照顾。

顺治皇帝本来体弱多病,加上年龄还很小,因此经常要依靠帝师照顾。

此外,帝师还会给皇帝出谋划策,帮助他发现并解决一些国家大事。

如康熙五年(1666年),漕运问题和革命同谋问题给皇家带来极大危机,此时思齐就曾经给皇帝出了一个“治理江南地区、焚化革命同谋”的建议,最终得以有效地收拾这次风波。

清朝时期,这个帝师身份并没有像皇帝、太监一样经历了“三分天下”的历程,而是一共只有六个人担任过。

其中康熙帝朝担任帝师的有三人,分别是章嘉、双泉和潜白。

这三个人都是在不同的时间担任了帝师,而且其间相隔的时间段不是太短,这也印证了当时帝师身份并没有像其他身份那样要不停地轮换。

在康熙时期,帝师身份的权力和地位则得到了相对提高。

早在康熙八年(1669年),章嘉就担任东厢韶音儒官——致公堂的大师子弟会会长,为帝师国学的开展奠定了基础。

受益于前任帝师思齐、善谦的影响,张嘉、双泉、潜白继承他们对皇帝的教诲,为国家制度改革和国学兴办做出了贡献。

此外,康熙帝朝还对帝师身份进行了细致的规定和制度的完备。

比如康熙帝朝将帝师的地位划为从一品,这相当于是官职上的提升,而且帝师的福利也和官职相似,包括田地、税赋等等。

创建文字后,八思巴被封为帝师。

帝师最先出现于西夏,但一般认为将其制度化并传承下来的是元朝,八思巴因为给忽必烈灌顶和创建文字被授予帝师。

创建文字后,八思巴被封为帝师。

帝师最先出现于西夏,但一般认为将其制度化并传承下来的是元朝,八思巴因为给忽必烈灌顶和创建文字被授予帝师。

自此以后,“帝师之命与诏敕并行于西土……虽帝、后、妃、主皆因受戒而为之膜拜。

正衙朝会,百官班列,而帝师亦或专席于坐隅”,帝师被授予了极大的权力和地位。

终元朝一代,帝师都由萨迦派僧人担任,这对八思巴及其后人来说是极大的荣誉。

公元1265年,忽必烈将藏区十三万户民众交给八思巴,“西藏之地……作为一省委付于八思巴”,同时八思巴回到乌斯藏,开启了藏区政教合一的时代。