茶以清心,器以载道“器之道——茶瓷话古今”茶具珍品鉴赏与收藏展

- 格式:docx

- 大小:11.34 KB

- 文档页数:2

茶以清心,器以载道作者:董凡来源:《收藏界》2014年第08期四月初,正是杭州最美的季节,在朋友的陪同下,前往杭州茶业博物馆。

这是一个阴天,小雨淅淅沥沥,时断时续地下着,一下车,清新的空气扑鼻而来,空气中还有淡淡的花香味。

我们顺着用石板铺成的小路走,路的两旁樱花正在盛开,几条溪水顺着茶山蜿蜒流下,路边不知名的小野花夹杂着油菜也热热闹闹地开放着,远处山脚下可以看到有几位茶农正在冒雨采茶,一切看起来都是那么纯静而美好,就像很多幅水墨山水画组合在一起,美得令人无法形容,令人感到不真实。

没过多久,我们眼前就出现了一行大字——中国茶业博物馆。

中国茶业博物馆占地面积4.7公顷,建筑面积7600平方米,展览面积2244平方米。

1990年10月起开放,是国家旅游局、浙江省、杭州市共同兴建的国家级专业博物馆。

博物馆倚山而筑,背倚吉庆山,面对五老峰,东毗新西湖,四周茶园簇拥,举目四望粉墙、黛瓦、绿树与逶迤连绵、碧绿青翠的茶园相映成趣。

博物馆主体由几组错落有致的建筑组成,以花廊、曲径、假山、池沼、水榭等相勾连,营造出富有江南园林的独特韵味和淳朴清新、回归自然的田园风光。

走进博物馆,首先让人吃惊的是这个博物馆竟然没有围墙!一般博物馆给人的感觉都是庄严肃穆的,有一种泱泱经典文化的架子。

但茶业博物馆整个地打通了围栏和围墙,仅在需要阻隔的地带,密植带刺植物,既通透又有效阻拦,营造出一个“馆在茶间、茶在馆内”的生态型无围墙博物馆。

茶业博物馆共设六个展厅,分别是茶史厅、茶萃厅、茶事厅、茶缘厅、茶具厅和茶俗厅。

从这六个相对独立而又联系紧密的展示空间中,多方位、多层次、立体地展示茶文化的无穷魅力。

本文从文物鉴赏的角度重点介绍一下博物馆中收藏的茶具。

原始瓷灶东汉原始瓷介于陶和瓷之间,因其烧造的温度已远远超过陶器,因此非常坚硬。

原始瓷最早出现于商代,到了东汉更加成熟。

这件原始瓷灶是一件明器,主要用于陪葬,汉代重视厚葬,视死如生,从这件原始瓷灶上可见汉代灶台的形制。

中国茶器知识大全(喝茶必需懂的知识)从古至今,我国的茶具层出不穷,款式各异,材料也五花八门。

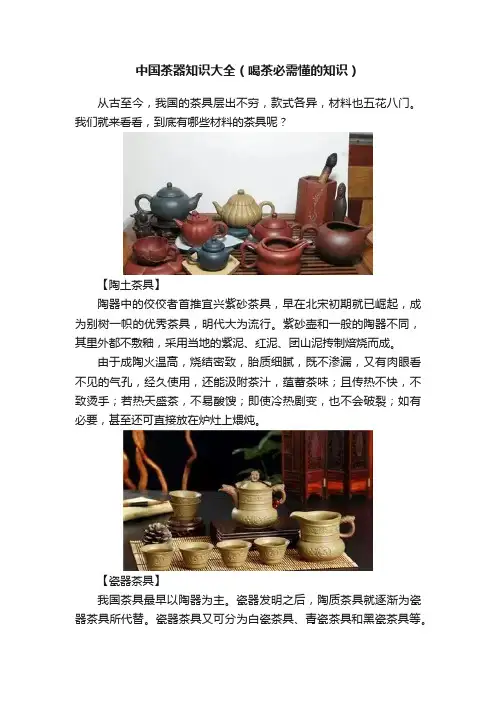

我们就来看看,到底有哪些材料的茶具呢?【陶土茶具】陶器中的佼佼者首推宜兴紫砂茶具,早在北宋初期就已崛起,成为别树一帜的优秀茶具,明代大为流行。

紫砂壶和一般的陶器不同,其里外都不敷釉,采用当地的紫泥、红泥、团山泥抟制焙烧而成。

由于成陶火温高,烧结密致,胎质细腻,既不渗漏,又有肉眼看不见的气孔,经久使用,还能汲附茶汁,蕴蓄茶味;且传热不快,不致烫手;若热天盛茶,不易酸馊;即使冷热剧变,也不会破裂;如有必要,甚至还可直接放在炉灶上煨炖。

【瓷器茶具】我国茶具最早以陶器为主。

瓷器发明之后,陶质茶具就逐渐为瓷器茶具所代替。

瓷器茶具又可分为白瓷茶具、青瓷茶具和黑瓷茶具等。

具有坯质致密透明,上釉、成陶火度高,无吸水性,音清而韵长等特点。

因色泽洁白,能反映出茶汤色泽,传热、保温性能适中,加之色彩缤纷,造型各异,堪称饮茶器皿中之珍品。

早在唐时,河北邢窑生产的白瓷器具已'天下无贵贱通用之。

如今,白瓷茶具更是面目一新。

白瓷以景德镇的瓷器最为著名,其它如湖南醴陵、河北唐山、安徽祁门的茶具也各具特色。

2.青瓷茶具青瓷茶具晋代开始发展,那时青瓷的主要产地在浙江,最流行的一种叫鸡头流子的有嘴茶壶。

宋朝时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑达到了鼎盛时期,生产各类青瓷器,包括茶壶、茶碗、茶盏、茶杯、茶盘等,瓯江两岸盛况空前,群窑林立,烟火相望,运输船舶往返如梭,一派繁荣的景象。

始于晚唐,鼎盛于宋,延续于元,衰微于明、清,这是因为自宋代开始,饮茶方法已由唐时煎茶法逐渐改变为点茶法,而宋代流行的斗茶,又为黑瓷茶具的崛起创造了条件。

宋人衡量斗茶的效果,一看茶面汤花色泽和均匀度,以'鲜白'为先;二看汤花与茶盏相接处水痕的有无和出现的迟早,以'盏无水痕'为上。

福建建窑、江西吉州窑、山西榆次窑等,都大量生产黑瓷茶具,成为黑瓷茶具的主要产地。

从饮茶到咏瓷:唐代诗人笔下的瓷茶具来源:陶瓷海绚丽多姿的唐诗中,咏瓷诗的发展一脉相承,大诗人杜甫、白居易以及孟郊、皮日休、陆龟蒙、郑谷等皆有咏瓷诗篇或诗句传世。

从咏瓷诗几乎都是咏吟茶具来看,唐代咏瓷诗的兴盛与唐代盛行饮茶以及对瓷茶具的需求有关。

本文在唐代社会饮茶习俗的历史背景下,通过唐代诗人笔下的咏瓷诗来考察唐代的瓷茶具。

唐代咏瓷茶具之诗的兴盛,并非偶然,而是有着深刻的时代背景。

首先,唐代咏瓷茶具之诗的兴盛与唐代社会饮茶之风盛行有关。

饮茶在我国有悠久的历史,汉代王褒《僮约》已有"武阻卖荼"、"烹荼尽具"之句,表明汉代已有饮茶之事。

两晋以后,茶风渐盛,张载、左思等在诗中均有所咏及。

左思《娇女》诗云:"吾家有娇女,皎皎颇白皙。

……心为茶口剧,吹[对鼎沥……。

"茶与舜之不同,据《尔雅》"早采者为茶,晚取者为茗,一名舜。

"唐代饮茶真正成为一种社会风尚,封演在《封氏闻见记》中对此记载道:"古人亦饮茶耳,但不如今溺之甚,穷日尽夜,殆成风俗,始于中地,流于塞外。

" 唐代饮茶之风兴盛与佛教的大力提倡和影响有着直接的关联。

佛教教规要求僧人不饮酒、非时食"(过年不食)"和戒荤食素。

修行时要专注一境,静坐须跏趺而坐、头正背直,这样容易产生疲倦、打瞌睡。

而作为饮料的茶叶具有提神益思、生津止渴、消除疲劳等功效,成为佛教僧徒们最理想的饮料。

正如唐代诗憎皎然《饮茶歌诮崔石使君》诗中赞誉剡溪茶的那样:"一饮涤昏寐,情思朗爽满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼……。

"另外,唐代盛行禅宗,禅寺也非常讲究饮茶,封演《封氏闻见记》记载道:"开元中,泰山灵岩寺有降魔禅师大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶,人自怀挟,到处煮饮。

从此转相仿效,遂成风俗。

"自中唐开始,茶已成为城乡贵贱"无异米盐"、"难舍须臾"的寻常饮料,"'山林禅寺大兴"茶会"、"茶宴",借此"品茶"便清谈赋诗,文人也好与僧人品茗,"满添茶鼎候吟僧"(杜苟鹤:《春日山中对雪有作》),这样茶与诗的关系更加紧密,茶具有的"清"、"新"特质对诗体、诗材、构思、诗味、意境等产生了深刻的影响。

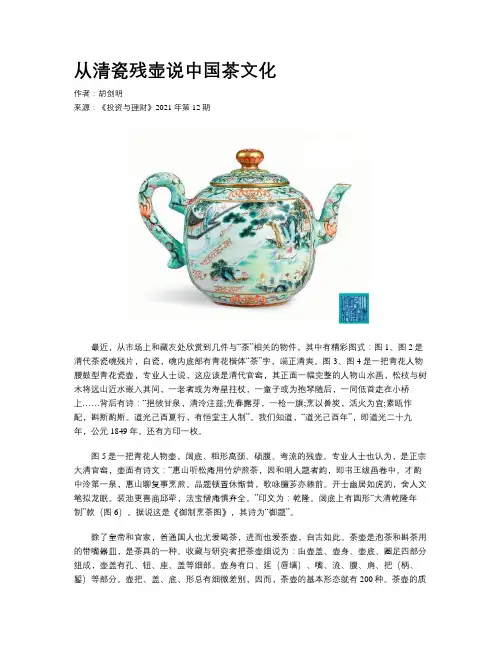

从清瓷残壶说中国茶文化作者:胡剑明来源:《投资与理财》2021年第12期最近,从市场上和藏友处欣赏到几件与“茶”相关的物件,其中有精彩图式:图1、图2是清代茶瓷碗残片,白瓷,碗内底部有青花楷体“茶”字,端正清爽。

图3、图4是一把青花人物腰鼓型青花瓷壶,专业人士说,这应该是清代官窑,其正面一幅完整的人物山水画,松枝与树木将远山近水嵌入其间,一老者或为寿星拄杖,一童子或为抱琴随后,一同低首走在小桥上……背后有诗:“挹彼甘泉,清泠注兹;先春露芽,一枪一旗;烹以兽炭,活火为宜;素瓯作配,斟斯酌斯。

道光己酉夏行,有恒堂主人制”。

我们知道,“道光己酉年”,即道光二十九年,公元1849年。

还有方印一枚。

图5是一把青花人物壶,阔底、粗形高颈、硕腹、弯流的残壶。

专业人士也认为,是正宗大清官窑,壶面有诗文:“惠山听松庵用竹炉煎茶,因和明人题者韵,即书王绂画卷中。

才酌中泠第一泉,惠山聊复事烹煎。

品题顿置休惭昔,歌咏膻芗亦赖前。

开士幽居如虎趵,舍人文笔拟龙眠。

装池更喜商邱荦,法宝僧庵慎弃全。

”印文为:乾隆。

阔底上有圆形“大清乾隆年制”款(图6)。

据说这是《御制烹茶图》,其诗为“御题”。

除了皇帝和官家,普通国人也尤爱喝茶,进而也爱茶壶,自古如此。

茶壶是泡茶和斟茶用的带嘴器皿,是茶具的一种。

收藏与研究者把茶壶细说为:由壶盖、壶身、壶底、圈足四部分组成,壶盖有孔、钮、座、盖等细部。

壶身有口、延(唇墙)、嘴、流、腹、肩、把(柄、錾)等部分。

壶把、盖、底、形总有细微差别,因而,茶壶的基本形态就有200种。

茶壶的质地很多,又以紫砂陶壶或瓷器茶壶为多。

民间有诗曰:“一器成名只为茗,悦来客满是茶香。

多有壶上青花画,百年千载宜珍藏。

”古人咏茶的诗很多,唐代齐已有五言排律《咏茶十二韵》:“百草让为灵,功先百草成。

甘传天下口,贵占火前名。

出處春无雁,收时谷有莺。

封题从泽国,贡献入秦京。

嗅觉精新极,尝知骨自轻。

研通天柱响,摘绕蜀山明。

赋客秋吟起,禅师昼卧惊。

谢华:以道精艺,将神韵注入朱泥作者:***来源:《收藏·拍卖》2020年第12期玩壶的人都知道,“北有宜兴紫砂壶,南有潮州朱泥壶”。

一把壶、一泡茶,早已融入每个潮州家庭。

潮州当地习惯把茶作为待客的最佳礼仪,而朱泥壶向来被奉为功夫茶的黄金搭档。

论及潮州朱泥壶,则必定要谈到此次专访的主人公——谢华。

他上承传统,下破陈规,从材质到器型,从外观到神韵,一一创造革新,一改手拉朱泥壶被外界视为“土罐”的既定印象,让朱泥壶真正走出潮州。

谢华常念在嘴边的一句话,“我现在的壶还不行,甚至我自己也找不出几件多么像样的作品”。

已到知命之年的谢华,至今仍志乐壶艺、醉心入道,只望多做几把传世好壶。

一抔朱泥,一生痴迷牌坊街深处,明德园静静地伫立着,安静、平和,一如这园的主人。

初见明德园主人,潮州手拉壶世家百年“俊合号”的第五代传人谢华,谦逊儒雅,极有涵养。

至今已和朱泥壶打了几十年交道,而当初重拾家族手艺,并不是所谓的想发扬潮州朱泥壶行业,仅仅是囿于生计,为了改变生活的窘迫。

潮州手拉壶,虽说至少已有几百年的历史,但由于潮州人素来的低调性格,相较于宜兴紫砂壶的名气,手拉朱泥壶一直未能走出潮汕。

20世纪八九十年代,不少匠人“下海”从事其他“来快钱”的生意,短短的20年时间,手拉壶手艺青黄不接,技艺难以为继,作品大量萎缩。

1983 年,谢华和大多数对自己的未来一片茫然的同龄人不同,目睹潮州制壶业的固步自封与停滞不前,他毅然决定重拾家学。

然而,当时的手拉朱泥壶也只被作为冲泡功夫茶之用而非收藏品,其泥料质地也被人诟病,认为潮州手拉壶是“土罐”,只是“实用器”。

为了扭转手拉壶给世人的传统印象,谢华从寻找泥料开始,对潮州手拉壶进行改革。

1990年代初,谢华前往宜兴“取经”,钻研紫砂壶的制作技法和工艺。

在钻研过程中,谢华发现,宜兴泥料含砂量大,因此烧制过程成品率更高,这是潮州所出产的朱泥所不具备的。

此后十年间,谢华在潮州漫山遍野地跑,寻找可以媲美宜兴紫砂的泥料。

故宫历代典型茶盏赏析唐代《宫乐图》在唐代,茶盏常被称为“茶碗(盌)”、“茶瓯”。

在唐代诗文中,“茶瓯”出现的频次要远高于“茶碗”。

“茶碗”的诗文,有:卢仝《七碗茶》的“一碗喉吻润……七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生”;王维《酬严少尹徐舍人见过不遇》的“君但倾茶碗,无妨骑马归”。

“茶瓯”的诗文,有:边塞诗人岑参《暮秋会严京兆后厅竹斋》的“瓯香茶色嫩,窗冷竹声干”;姚合《杏溪十首·杏水》的“我来持茗瓯,日屡此来尝”。

整个唐代诗人中,留下茶盏诗词最多的当数白居易。

白居易自号醉吟先生,不独好酒,而且嗜茶如《想东游五十韵》的“客迎携酒榼,僧待置茶瓯”;《重修香山寺毕题二十二韵以纪之》的“烟香封药龟,泉冷洗茶瓯”;《山路偶兴》的“泉憩茶数瓯,岚行酒一酌”;《招韬光禅师》的“白屋炊香饭,荤膻不入家。

……命师相伴食,斋罢一瓯茶”等等。

器型上,唐代的茶碗或茶瓯口径较大、高度较矮。

在唐代煎茶法中,大口径,有利于观看茶汤的色泽与变化;高度较矮有利于手的把持。

茶盏在成为专门饮茶器具后,唐人在茶盏的器用之外,开始对茶盏有了美的视觉需求。

岳州窑青釉碗青釉玉璧形底碗邢窑白釉玉璧形底碗定窑白釉“官”字款碗耀州窑青釉葵瓣口碗唐代《宫乐图》在宋代,“茶盏”(琖)是最为普遍的说法,但“茶瓯”、“茶碗”依然被继续沿用。

茶盏和茶瓯被用的最多,也无明显区分。

即便是描写建盏的诗文中,也时而用“盏”,时而用“瓯”。

赵佶《文会图》“茶盏”的诗文,有:苏东坡《送南屏谦师》的“忽惊午盏兔毛斑,打作春瓮鹅儿酒”;陆游《梦游山寺焚香煮茗甚适既觉怅然以诗记之》的“毫盏雪涛驱滞思,篆盘云缕洗尘襟”;梅尧臣《次韵和永以尝新茶杂言》的“兔毛紫盏自相称,清泉不必求虾蟆”。

“茶瓯”的诗文,有:陆游《试茶》的“绿地毫欧雪花乳,不妨也道入闽来”;范仲淹《和章岷从事斗茶歌》的“黄金碾畔绿尘飞,紫玉瓯心雪涛起”;葛长庚《水调歌头·咏茶》的“放下兔毫瓯子,滋味舌头回”。

茶叶末釉瓷器,连唐英都爱不释手!故宫博物院藏清雍正鳝鱼黄釉钵茶叶末作为釉色名称,始见于《陶雅》一书,该书初名《瓷学》,后又名《古瓷汇考》,是一部记述清末古董商人心得体会笔记性质的杂录。

该书所称茶叶末,是指清代官窑那种釉面呈失透状,釉色黄、绿掺杂的瓷器,因其极类似茶叶细末,故名之曰“茶叶末”。

从工艺学角度分析,其呈色机理是因釉中的铁、镁与硅酸化合而产生的结晶,是由于烧成时焰性和温度的差异可产生多种变调,如鳝鱼黄、蛇皮绿、鳝鱼青、蟹甲青、鼻烟、新橘、鳖裙绿、黄斑点、老僧衣等,都是形容其色泽的俗称。

因茶叶一末一词通俗易懂,故现在学术界统称为茶叶末釉,但在清代官窑此种釉色的创烧人唐英处,该釉色被称为“厂官釉”。

故宫博物院藏清乾隆茶叶末有牺耳尊唐英发明的“厂官釉”,系仿直隶厂官窑的缸、钵类粗瓷的造型,而以白瓷胎代替了缸胎,且精工细作,从而使其成为一种名贵的釉色瓷。

但溯本求源,更早期的“厂官釉”是否在文献和实践中存在呢?考古学的重要成果已证明唐代耀州窑及其北方诸窑均有该类产品生产,而在文献中亦有蛛丝马迹可寻。

一釉色溯源唐人南卓著《揭鼓录》,书中记载鲁山窑产花釉腰鼓一种,现代科学考古的发现已证明南卓记载无误,所发现的文物资料证明陶瓷腰鼓在唐代非常盛行,除鲁山窑外,唐代长沙窑、耀州窑、交城窑及河南禹县窑、郏县窑等均生产陶瓷腰鼓,其釉色品种为花釉和釉下彩两种。

《揭鼓录》云宋开府璄.虽耿介不群,亦深好声乐,尤善揭鼓,始承恩顾,与上论鼓事曰:“不是青州石末,即是鲁山花瓷”撚小碧上掌,下须有朋肯之声,据此乃是汉震第二鼓也。

且壴桑(腔)用石末、花瓷,固是腰鼓,掌下朋肯声,非羯羯鼓明矣。

此处文字十分明确,宋憬与唐明皇谈论鼓事,宋撮指出,当时流行的腰鼓“不是青州石末,即是鲁山花瓷”。

后者已有定论,但“青州石末”究为何物,至今无人论证。

故宫博物院藏唐代鲁山窑花瓷腰鼓关于“青州石末”,笔者认为可有三种解释:一是某种石器的名称;二是某种木质漆器的名称;三是某种陶瓷器的名称。

茶艺表演解说词第一道:典雅别致醴陵瓷今天我们为大家准备的茶具是历史悠久的湖南醴陵陶瓷。

第一件:三才杯,杯盖为天,杯把为地,杯身为人,此为天地才三才合一。

瓷质晶莹润泽,细腻美观,色泽典雅,造型别致。

被誉为“东方明珠”。

用它来冲泡千两茶,可谓珠联璧合。

第二道:美人卷帘登华堂即赏茶,“千两茶”是产自湖南益阳,呈圆柱的状,身长约为165厘米,重31.25公斤,采用三级以上黑毛茶经过炒、渥、蒸、踩等数道工序精心制作而成,整个茶身由三层卷包而成,内两层是蓼叶、棕叶,外层是手工编制的花格蔑篓,有诗赞云:“貌似树干却是茶,神奇之棒谁敢攀”。

现层层剥开,宛如揭起卷帘,幽居深庭的黑美人款款而来。

观其色,外层乌润,锯成片状茶饼,取下适量茶叶备用。

第三道:洁杯净具和清境泡茶之前,须洁杯净具,一来表达对客人的敬重,二来提高杯温使茶性更好发挥,三来营造品茶的氛围。

此刻耳边音乐轻柔飘渺,眼前茶具洁净晶莹,引人进入到一个“清、洁、静、和”的品茶境界。

第四道:资水清清育佳茗茶是天含地蕴之灵物,千两茶的优异品质是益阳灵山秀水所孕育,今天选用益阳的山泉水,用此来冲泡千两茶,更能体现其色、香、味。

第五道:玉叶金枝飘然至将茶投入茶壶中,投茶量以壶的五分之一(依茶叶的存放时间及品质而定),茶叶伴着金枝飘然而下,宛若玉叶金枝的佳人随风而至,今人暇想。

第六道:洗去沧桑素心洁将100摄氏度的`开水注入壶中,并刮去泡沫,随即将茶汤倾出,因千两茶经存放而成,茶身紧洁,洗茶可以让其初步舒展,同时体现茶的真香真味。

第七道:激流回荡求琼浆以高冲的手法向杯中注水。

水直冲入壶中激起水花,茶叶随之翻转,激荡茶叶加速茶汁的浸出。

第八道:甘露点点润心田将茶汤依次均匀注入品茗杯中,茶是少数民族同胞的生命之液,点点茶汁正如甘露滋润着各民族,借此道程序预祝中华民族大家庭共建和谐社会,同享太平盛世。

第九道:细品“茶王”论天下千两茶汤色红艳,陈香扑鼻,细细品啜,滋味醇厚滑爽,回甘明显。

唐代茶文化与陶瓷茶器介绍“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”,中国作为茶文化的发源地,距今已有几千年的历史。

春秋、西汉、三国、魏晋南北朝、隋代等都有不少对饮茶的记载。

至唐,唐统治者统一了南北,社会安定,经济繁荣,饮茶就成了举国上下必不可少的一种风尚。

所谓饮茶必有器,陶瓷茶器的发展演变经历了漫长曲折的过程,陶瓷茶器象征着我国博大精深的茶文化内涵,更象征着我们的民族文化。

唐代是我国封建社会中辉煌的时代:国力强盛,社会安定,经济发达,文化繁荣。

繁荣安定的社会为茶事的兴盛创造了有利的条件。

《封氏闻见记》说:“城市多开店铺煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

”这证明唐代都市多有茶肆,可见唐代饮茶的兴盛之况。

唐代饮茶兴盛与茶圣陆羽的《茶经》也是密不可分的。

《茶经》是世界上第一部论茶的专著,体现了陆羽的茶学理论体系。

陆羽在《茶经》中“一之源”、“二之具”、“三之造”、“四之器”、“五之煮”、“六之饮”“七之事”、“八之出”,系统而详细地介绍了茶的起源、茶叶的采摘工具、制茶、煮茶的用具和方法、饮茶的方法以及茶事的历史记载、茶叶的产区。

“四之器”中的“二十四茶具”是举行茶道的必备之物,只有在某些特定的环境中,才可以省略其中某一部分;其中“五之煮”中“其水用山水上,江水中,井水下。

”并对这三种水进行了较详细的说明;“六之饮”中“膏薪厄炭非火也,一飞湍雍潦非水也”;可见唐人饮茶对用具用水用火颇为讲究。

使用上品茶,如煎时用水用火不当,则茶味大减,为茶道所不取。

可见陆羽对饮茶活动的热忠,见解详细而生动。

《茶经》亦对唐代茶业的发展起了不可磨灭的积极的推动作用。

唐代文人热爱饮茶,从茶诗中,我们可以了解当时的文人的饮茶盛况和他们寄托在茶事上的情感。

白居易的《谢李六郎中寄新蜀茶》诗中吟到:“汤添勺水煎鱼眼,末下刀圭搅曲尘。

不寄他人先寄我,应缘我是别茶人。

”唐代佛教兴盛,因为茶有提神,生津止渴、消除疲劳等功效,自然成了佛教僧徒们的理想饮品。

一品茶具品百味人生喝茶讲意境,功夫在茶外。

泡茶要选择与茶相应的茶具,才能把茶本身的品质、香味和口感发挥出来。

在日常生活中使用的茶具,也需要根据茶叶的种类、人数的多少以及个人的喜好而定。

茶具文化在中国有着悠久的历史,一般来说,各类茶具中瓷器茶具、陶器茶具是最好的,玻璃茶具次之,搪瓷茶具再次之。

不同品质的茶具因原料和工艺的不同,在用其品茶时,带给人们的感受也会不一样。

2013年天山大地新上市的三款茶具,是来自福建的一级白瓷,一级雪花瓷和一级古陶。

每一款都是用最好的原料手工烧制,质地细腻,造型精巧。

瓷器茶具传热慢,保温性良好,不会与茶发生化学反应,能提高茶的品质。

天山大地的精品白瓷和雪花瓷造型美观,装饰精巧,非常适合用来品花茶,比如昆仑雪菊,玫瑰花茶、薰衣草茶和罗布麻花茶等。

用具有南方特色小巧精美的古瓷茶具,来品味大西北的花朵,慢慢呼吸水汽中的芬芳,静静的感受茶杯与花香的结合,您会在水乡的细腻中品出大西北的粗犷。

陶器茶具,保温性能好,夏季用来盛茶,茶汤也不易变质。

天山大地的一级古陶造型雅致,色泽古朴,可用来品罗布麻茶。

古陶中的罗布麻在开水里静静地酝酿,散发出自然的清香,只有优质的古陶茶具,才能泡出野生罗布麻醇和的香味。

品一杯大漠中的野生罗布麻,感受精品古陶与自然融合的味道。

一杯茶中有人生百味,有的人“啜苦可励志”,有的人“咽甘思报国”。

天山大地的茶都是来自大自然的馈赠,茶汤醇厚甘鲜,搭配天山大地的精品茶具,只要用心去品,就一定能从淡淡的茶汤中品出天地间至清、至醇、至真、至美的韵味来。

篇二:非常值得学习的文案——冰裂茶具收藏界古话“纵有家产万贯,不如冰瓷一件”,“冰裂纹”,也就是开片原,是古代龙泉青瓷中的一个品种,因其纹片如冰破裂,裂片层叠,有立体感而称之。

在哥窑的各种釉裂纹片中,“冰裂纹”排名首位,素有“哥窑品格,纹取冰裂为上”的美誉。

因其在烧制过程中的独特开裂,展示出无限的自然美。

瓷器釉面的一种自然开裂现象。

中国历代茶具精品鉴赏·东汉陶茶碗·三国魏玉杯·北齐白釉莲瓣纹罐·隋白瓷碗、盘·六朝青瓷耳杯·唐青瓷荷叶盏、托·唐白瓷茶杯·唐瓷茶碾·唐瓷茶盏、托·唐釉下彩执壶·唐五瓣葵口秘色瓷茶碗·唐鎏金伎乐纹调达子·唐壶门高圈足座银风炉·唐摩羯纹蕾纽三足盐台·唐金银丝结条笼·唐鎏金壶门座茶碾·唐鎏金仙人驾鹤纹壶门座银茶罗·唐鎏金银龟茶盒·唐鎏金镂空鸿雁球路纹银笼·唐鎏金飞鸿纹银匙·唐系链银火筋·唐鎏金人物画银坛·唐盘圆座葵口小银碟·唐素面淡黄绿色琉璃茶盏、托·五代青瓷鹦鹉纹提梁壶·五代青瓷执壶·北宋青瓷浮雕莲瓣纹茶碗、托·北宋青瓷刻花茶碗·北宋黑釉茶盏·北宋青瓷凤纹龙口执壶·北宋青瓷刻花纹壶·北宋青瓷杯台·北宋白瓷瓜形壶·北宋牙白刻花莲花茶盏、托·北宋白瓷牡丹纹葫芦壶·宋粉青釉窑变粉红茶碗·宋浅青釉茶碗·宋青白瓷狮子钮盖茶壶·南宋黑釉油滴天目茶碗·南宋禾目天目茶碗·南宋青白瓷瓜形茶壶·南宋剪纸鸾凤纹天目茶碗·南宋黑釉茶碗·南宋青瓷茶碗·南宋木叶天目茶碗·辽白釉盘口瓜棱执壶·辽黄釉茶盏、托·辽黄釉瓜棱执壶·辽黄釉龙柄盏·明青花瓷凤凰纹三系把壶·明白瓷僧帽执壶·明永乐白瓷暗花莲卉纹茶碗·明宝石红僧帽壶·明红釉瓷莲瓣纹卤壶·明青花瓷斗彩高士杯·明青花瓷人物提梁壶·明青花瓷六棱提梁壶·明青花瓷游鱼纹茶碗·明青花瓷乳虎纹茶碗·明青花瓷花卉纹茶碗·明青花瓷缠枝花卉纹茶碗·明青花瓷斗彩婴戏杯·明玉盌·明李茂林菊花八瓣壶·明时大彬僧帽壶·明时大彬三足圆壶·明时大彬六方紫砂壶·明时大彬雕漆紫砂壶·明徐友泉盉形三足壶·明蒋伯海棠树干壶·明三宝紫砂壶·明提梁紫砂壶·明项圣思紫砂桃形杯·明惠孟臣朱泥梨壶·明孟臣折腹壶·清青花瓷山水人物六方盖罐·清青花瓷婴戏纹茶壶·清珐琅彩瓷时时报喜茶壶·清珐琅彩瓷开光仕女茶壶·清霁蓝釉描金银图案盖茶碗·清红彩瓷开光荷花茶壶·清粉彩瓷茶壶·清乾隆御制诗款茶碗、盘·清粉彩瓷梅花盖茶碗·青粉彩瓷人物盖茶碗·清粉彩瓷人物盖茶碗、托·清壶、碗、罐三件组合瓷茶具·清青花瓷贮茶罐·清嵌玻璃彩绘锡罐·清陈鸣远朱泥把壶·清陈鸣远包袱壶·清陈鸣远梅干壶·清陈鸣远束柴三友壶·清康熙紫砂胎珐琅彩盖茶碗·清邵元祥珐琅彩掇只壶·清彭年制曼生铭半瓢壶·清彭年制曼生铭套环钮壶·清彭年制石梅铭方础壶·清吴月亭泥绘钟形壶·清逸公朱泥扁腹壶·清留佩朱泥小把壶·清清德堂款圆珠壶·清陈次伟葡萄杯·清素面六方壶·清邵大亨束竹八卦纹紫砂壶·清邵旭茂提梁壶·程寿珍掇球壶·顾景舟石瓢壶·蒋蓉果品系列壶·程苗根仿古掇球《茶经》壶·陶昌鹏金玉满堂石壶东汉陶茶碗这件茶碗,是泥质灰釉陶器,东汉时烧造。

茶与器的交融作者:刘伟来源:《理财·收藏版》2021年第09期中华民族举国之饮的茶诞生了糅合佛、儒、道诸派思想而独成一体的茶文化,成为中国具有代表性的传统文化中的一朵奇葩。

陶瓷茶器同茶一样,有着悠久的历史,且种类繁多而造型优美,兼具艺术价值和实用价值,自古以来都为历代饮茶爱好者所青睐。

陶瓷茶器是茶文化历史发展长河中最重要的载体,两者相互交融,共同发展。

我们研究茶文化与陶瓷茶器的交融,就是要重新发掘这些古老的文化传统,加以科学的阐释与概括,并得以传承和继续发展。

茶与器的起源及意义大约5000年前,我们的祖先发现和利用了茶,使中国成为茶的故乡,经过历朝历代的传播和发展,成为中华民族的举国之饮,同时,由茶形成的茶文化长盛不衰,传遍全球,成为世界的发源地。

茶树最早发源于我国的云南、四川和贵州一带的西南地区,到了汉代,经济繁荣使得四川一带的饮茶习俗在人们的生活中日益突显。

茶始于神农,闻于鲁周公,兴于唐,盛于宋,普及于明清。

我国是茶叶的原产地之一,各个民族、各个地区有着丰富多样的饮茶风俗,茶文化形成了我国具有传统特征的文化现象。

中国素有“礼仪之邦”三称,礼在历史长河中,被不断地赋予新的内涵,并与佛、儒、道哲学思想交融,逐渐使之进入了精神领域,形成了各类中国特色文化。

茶文化的内涵其实就是中国文化内涵的一种具体表现,且独成一体,是中国文化中的一朵奇葩。

我国的陶瓷历史源远流长,对于陶瓷的研究涉及广泛,从工艺美术、陶瓷工艺以及文物考古等领域全面展开。

对陶瓷题记的研究近年来得到了人们的重视,陶器上的文字题记,几乎是与文字同时出现的,它远比在甲骨、青铜器和简帛上出现得更早。

人们在自己制作的器物上刻画或书写文字,以记事、抒情、交流、宣传、标注时间等,反映的内容更具普遍性和真实性,应用范围也更广。

早在仰韶文化时期,西安半坡彩陶上就有22种刻画的文字符号。

早期陶器上的文字,除了刻画符号以外,多属“物勒工名”,陶器题记并不完整,是经历了漫长的发展过程才渐渐成熟的。

从《茶具图赞》论器以载道作者:程艳斐来源:《海峡茶道》2014年第01期半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

南宋朱熹《观书有感》在我国历史上,南宋是很令人难忘的一个时代。

如果说中国的历史由各种不同风格的山水画卷组成,那么南宋一定就是那幅清丽婉约的江南烟雨图。

高度发达的商品经济与文化,与歌舞升平中掩饰不住的故国情思,几许清醒,又有几多迷茫。

茶是那么被宋人深爱着。

人们精心呵护着绵延到云端的茶园,细心地研究着茶叶的加工技术,如痴如醉地创造并体验着品茗的乐趣。

名茶倍出,惠山泉仍是茶人的钟爱,兔毫盏不减风采,品茗论道依然演绎于江南的名山秀水间。

然而,茶是什么?于遥远的历史记忆里,它使人清醒、催人自省。

即便饮茶成为时尚,它也只是“清尚”。

到南宋时,饮茶的艺术几乎与日常生活一样寻常,然而寻常不等于随意。

理学的穷究天理已使宋人谨言慎行,饮一盏好茶也颇不容易。

茶人们追求着好茶,待有好茶,一定得有好水佳器。

茶器随着时代饮茶方式的变迁,会改变会创新,技艺也如此。

然而,中国古代茶人谨守着一点:茶器与茶一样,尚天然不尚刻意,尚古朴不尚奢华,因而南宋时期借饮茶修身有了更明了的途径——“器以载道”。

每一样器物都无言地讲述着世间的阴晴冷暖、风雨变迁,每一样器物也绝不是孤立地存在于世间的,离了其它器物,它就不是完全意义上的茶器,正如人,离开了群体和团队,他将一事无成。

在一个群体中扮演恰到好处的角色,一切将多么和谐地运转。

宋人对茶器的追求,似乎正是这样的一种和谐。

关于审安老人,后世除了知道他是中国历史上第一部茶具专著的作者,生活于南宋晚期,其他完全无从可考。

然而有《茶具图赞》已经很足够了,一个“历史老人”,借茶具把想说的话都说完了,然后他转身消逝在江南的烟雨中。

历史记住了他,有“无可奈何花落去”的怅惘,更有“一蓑烟雨任平生”的淡然。

《茶具图赞》是一部奇书。

它很直白,十二幅白描的图画展示的正是南宋点茶技艺需要的十二种“茶具”;它又很含蓄,从头到尾没有透露任何一件茶具的名称。

惟携茶具赏幽绝作者:乐素娜来源:《收藏家》2019年第11期在唐代“茶圣”陆羽的《茶经》中记载了由他设计或归整的“二十四器”,这便是组合茶具之始。

此后,历代茶人对茶具在形式及功能上不断创新发展,并融入人文精神,出现了许多融实用性、艺术性于一体的组合茶具。

一个时代的茶具往往是当时饮茶方式的直观体现之一。

如唐宋时期饮茶需要将茶饼碾末,故而成套出现的唐宋茶具文物里,除了碗、盏等,往往还会有碾茶器。

又如在“唐煮宋点”饮茶方式的影响下,唐代的茶具组合里常常会有“煮茶”所必须的“风炉”“釜”等,宋代的茶具组合里一般有“点茶”时注水的茶具——“注子”(汤瓶)等。

明代以后,碾末而饮的唐煮宋点饮法变成了以沸水冲泡叶茶的瀹饮法。

由于茶叶不再碾末冲点,“碾”“磨”“罗”“筅”“汤瓶”之类的茶具在此后皆废弃不用,开始直接用瓷壶或紫砂壶泡茶叶,并逐渐成为时尚。

饮茶方式的一大转变带来了茶具的大变革,从此壶、盏搭配的茶具组合一直延续到了现代。

唐白釉茶具(图1)此套唐代的白釉茶具由茶碾、风炉、釜、茶盏及茶托组合而成,碾槽及碾轮无釉,余皆施白釉。

其中,茶碾高4.5、长18.3、宽4.6厘米,槽座呈长方形,外有镂空,内有深槽;碾轮直径5.0厘米,呈圆饼状,中穿孔,常规应有轴贯穿其中。

风炉及釜高8.9、口径11.3、底径6.0厘米,碾好后的茶末需放入风炉上的茶釜中煎煮,故此白釉风炉及茶釜系煮茶用器。

风炉呈筒状,有圆形炉门,茶釜带双耳。

煮好的茶,用茶勺舀出放入茶盏中品饮,此盏和托便为饮具。

其中,盏高3.0、口径9.9、底径4.0厘米;托高2.0、口径9.8、底径3.7厘米。

盏敞口,斜弧腹,矮圈足。

托呈卷荷形,中有凹圈下陷,以承盏。

盏托最早可追溯到东晋时期,当时基本上以圆形茶盘上承碗盏,后来,盏托的形制颇多,茶托有内凹也有上凸如高台子,盏口有圆形的,也有花口等。

晚唐开始,流行花口盏及托,在实用功能基础上,艺术效果不断加强。

此套白釉煮茶器出土于河南洛阳,虽系明器,却较为系统地反映了唐代煮茶的场景。

茶艺表演解说词茶艺表演解说词1第一道:焚香除妄念,俗话说:“泡茶可修身养性,品茶如品味人生。

”古今品茶都讲究要平心静气。

“焚香除妄念”就是经过点燃这支香,来营造一个祥和肃穆的气氛,并到达驱除妄念心平气和的目的。

第二道:冰心去凡尘茶,茶是至清至洁天涵地育的灵物,泡茶要求所用的器皿也必需至清至洁。

“冰心去凡尘”就是用开水再烫洗一遍原本就是干净的玻璃杯,做到茶杯冰清玉洁,纤尘不染。

第三道:玉壶养太和,绿茶属于芽茶类,由于茶叶细嫩,若用滚烫的开水直接冲泡,会破坏茶芽中的维生素并造成熟汤失味。

只宜用80℃的开水。

“玉壶养太和”是把开水壶中的水预先倒入瓷壶中养一会儿,使水温降至80℃左右。

用这样的水泡茶不温不火,恰到好处,泡出的茶色香味俱佳。

第四道:清宫迎佳人,苏东坡有诗云:“戏作小诗君勿笑,从来佳茗似佳人”。

清宫迎佳人”就是用茶匙把茶叶投放到冰清玉洁的玻璃杯中。

第五道:甘露润莲心,好的绿茶外观嫩如莲心,清代乾隆皇帝把茶叶称为“润心莲”。

“甘露润莲心”就是再开泡前先向杯中注入少许热水,起到润茶的作用。

第六道:凤凰三点头,冲泡绿茶时也讲究高冲水,在冲水时水壶有节奏地三起三落,好比是凤凰在向客人们再三点头致意。

第七道:碧玉沉清江,冲入热水后,茶先是浮在水面上,而后慢慢沉入杯底,我们称之为“碧玉沉清江”第八道:观音捧玉瓶,佛教故事是中传说观音菩萨捧着一个白玉净瓶,净瓶中的甘露可消灾祛病,救苦救难。

茶艺小姐把泡好的茶敬奉给客人,我们称之为“观音捧玉瓶”,意在祝福好好人一生平安。

第九道:春波展旗枪,这道程序是绿茶茶艺的特色程序。

杯中的热水如春波荡漾,在热水的浸泡下,茶芽慢慢地伸展开来,尖尖的叶芽如枪,展开的叶片如旗。

一芽一叶的称为“旗枪”,一芽两叶的称为“雀舌”。

直直的茶芽称之为“针”,弯曲的茶芽称之为“眉”,蜷曲的茶芽称之为“螺”,在品绿茶之前先观赏在清碧澄净的茶水中,千姿百态的茶芽在玻璃杯中随波晃动,似乎是有生命的绿精灵在跳舞,十分生动趣味。

茶以清心,器以载道“器之道——茶瓷话古今”茶具

珍品鉴赏与收藏展

作者:暂无

来源:《上品Choices》 2011年第5期

文、杜沐沐

中国茶叶博物馆从1991年诞生之日起,以茶为语,向全世界优雅地展示和分享着博大精深的中华茶文化。

值茶博20周年馆庆之际,中国“茶都”杭州与中国瓷都“景德镇”,机缘巧合地进行了一场前所未有的“茶瓷对话”。

于是,中国茶界的“国字号”机构——中国茶叶博物馆首次联袂中国瓷界的“国字号”机构——中国轻工业陶瓷研究所,中国

当代青花茶具名窑——九段烧启动了本次“器之道一茶瓷话古今”的茶具鉴赏及收藏主题活动。

以茶传情,以器悟道,尽

赏千百年之茶器大观。

本次活动以唐为始,续以宋、元、明、清的珍藏级茶具文物,一脉承来,直至当代“官窑”、“名窑”的茶具珍品,

同台精粹汇展,更结合小众的品茗会以及权威专家主持的论坛和沙龙,通过古今实物展、现场品鉴、互动交流、跨界

合作开创博物馆文化活动的新体验模式,树立具有高度专业性、权威性的精品茶文化传播与交流平台。

中国茶叶博物馆建馆20周年馆庆活动《器之道一茶瓷话古今》北京站将于柳絮舞春光的后海畔,浓郁中式风格的楠书房内以清新雅美的传统西湖龙井茶礼表演启幕。

在以茶道,香道,花道三位一体的主题式展览空间内,唐、宋、元、明、清得百余件珍藏级茶具文物,以及日本回流重归的当代青花瓷精品,将以陶瓷独特的艺术物语诠释中国茶文

化发展史。

然后,于布置精美的茶席上,中国茶叶博物馆文物专家、中国轻工部陶瓷研究所专家和景德镇名窑“九段烧”

窑主段镇民先生,将以主题讲座和茶会的方式,与观展嘉宾交互探讨茶具的不同杯型,胎料、釉面,色彩等对品茗感

受的影响。

观展嘉宾更可以亲手把玩为中国茶博20周年馆庆特别推出,代表了中国当代最高水平的珐琅彩茶具,配以

今春新出的西湖龙井和珍藏级普洱,亲历茶瓷互配之妙。

“洁性不可污,为饮涤尘烦,此物信灵味,本自出山原”。

诗中赞美之物即为茶。

茶是世间最圣洁、最清灵之物,它立于中国浩瀚五千年的历史长河中,笑看世事变迁,同时将自己的美好分与世人。

人们在茶中品饮人间情,世间味,

从而感悟出别样的茶味人生。

仅仅一杯清茶,便已饱含世间百态。

茶从不以高傲之态面对世人,无论贫穷富有,卑贱尊贵,每个人都可以享用它,在茶面前,众生平等。

达官富人以“红泥小炉,娈婉卯童”烹煮出的茶极致香醇,妙玉道姑用“梅花上

收的雪”:布衣百姓用粗瓷大碗冲的茶叶同样甘冽芬芳。

从“白菜青盐米子饭,瓦壶天水菊花茶”这样的句子中,我

们不难看出,郑板桥是多么的醉心于这种与茶为伴的闲逸生活。

由此可见,在品茶之时,品的不只是茶味,更是自己

的心境。

人生如茶,茶在经过沸水冲沏,浸泡之后方可凝香吐味,人生亦是如此,只有经历人间冷暖、飘摇沉浮之后,方能感悟人生真谛。

在生活节奏越来越快的今天,人们多乐意将茶道看成是一种以茶为媒的生活礼仪,一种富有智慧的修身之道,可

以说,在今人眼里,实践茶道与其说是为了泡沏好茶,倒不如说是为了摒除杂念,陶冶情操。

从这一点上看,茶道体

现了中国人追求“清净平和”的哲学思想和推崇“恬静淡远”的审美情趣,与“内省修行”的宗教思想也有异曲同工之妙。

活动中,中国茶叶博物馆馆藏珍品原件连同景德镇御窑址出土的珍品原件,总计百余件难得一见的珍品原件,嘉

宾可近距离赏玩。

还有诸多重罱级的文物,有几年前创过世界陶瓷拍卖的记录的鸡缸杯,罕见的元青花执耳杯,工艺绝伦的官窑小杯,以及存世仅两件的凤首壶,莲瓣壶等。

以“唐宋元明清今”为脉络主线的一对一互动式的品鉴讲解和交流的模式,在

非传统博物馆模式的茶道、瓷道、花道的三位一体的布展空间内,体悟茶瓷之妙。

中国茶具界专家,中国茶叶博物馆陈列部郭女士以及中国陶瓷研究所权威专家、景德镇名窑窑主段先生亲自主持

了精彩讲座,零距离与嘉宾沟通交流茶与瓷的内在互通精妙。