都江堰简介

- 格式:docx

- 大小:11.10 KB

- 文档页数:4

历史都江堰知识点都江堰,位于中国四川省成都市都江堰市境内,是世界上古代修建最为完整、规模最大的一部水利工程,被誉为“世界水利文化的起源”和“东方水利工程的祖师”。

下面将为您介绍一些历史都江堰的知识点。

1. 历史背景都江堰的修建可以追溯到公元前256年的战国时期。

当时,成都平原地区经常遭受洪水灾害,严重威胁到人们的生产生活。

为了解决这一问题,蜀国的著名水利工程师李冰带领一支工程队伍开始了都江堰的修建。

2. 整体结构都江堰以篦水分洪的方式,将岷江水引入堰闸,通过分洪堰和堆江堰进行控制水流,并通过一系列渠道和运河将水分派到农田和城市中。

整个工程由堰堤、分洪堰、三叠堰、九折渠、犁井闸、茶堂脚、涵江堰等组成。

3. 篦洪分水篦洪是都江堰最核心的地方,是将来自岷江的水进行分流的地方。

篦洪堰有著名的“飞沙”和“镂月”两个洞口,水流从洞口经过篦渡,形成水帘和水柱。

水帘将大部分流速较快、含有沉积物的洪水漩涡分离出去,而水柱则将悬浮于水中的沙子上升,水中沉积物减少,进入渠道的水变得相对清澈。

4. 工程特点都江堰工程的修建在古代可以说是一项伟大的工程,展现出了古蜀人民的卓越智慧和勇气。

它的主要特点有:工程规模宏大,全长约65公里;运河纵横交错,水道相连,通过合理利用水力分布,实现了农田灌溉和城市供水;修建历时几十年,历经多次改造和维修,成为一项经得起考验的工程。

5. 影响和价值都江堰的修建解决了古代四川平原地区频繁洪灾的问题,保护了人们的生产生活,同时也促进了农田的灌溉和农作物的种植。

它在古代发挥了重要的经济和社会作用,也对中国古代水利工程的发展产生了深远的影响。

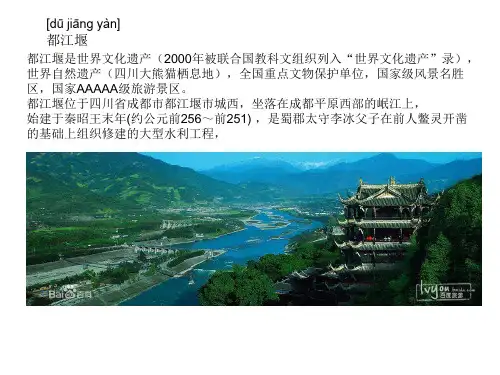

6. 世界文化遗产都江堰于2000年被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

它作为世界上最早、最完整的一部水利工程,被誉为世界水利文化的起源地,并对全球水利工程的发展产生了深远的影响。

以上就是关于历史都江堰的一些知识点的介绍。

都江堰作为中国古代水利工程的代表,不仅展示了古代人们的智慧和勇气,还对中国古代农业发展和社会进步发挥了巨大作用。

都江堰水利工程简介都江堰水利工程简介一、背景介绍都江堰水利工程位于中国四川省成都市都江堰市,是世界上最古老、最早的水利工程之一。

它由邓至、李冰等人于公元前256年至前251年历时6年修建完成。

二、工程目的都江堰水利工程的主要目的是解决成都平原的灌溉和防洪问题。

通过引江入蜀,使成都平原的农田得到充分灌溉,提高农业生产能力。

同时,工程还起到了排涝和防洪的作用,有效减少了洪水灾害的发生。

三、工程规模1、都江堰水利工程主要包括蜀江引水、岷江引水两个渠道。

2、蜀江引水渠长约60公里,自蜀江源头引水至郫县县城,最终流入都江堰。

3、岷江引水渠长约28公里,自岷江源头引水至都江堰。

4、都江堰工程总引水量为1730立方米每秒。

四、工程特点1、都江堰水利工程采取堰坝式引水方式,主要由堰坝、引水渠和分水口组成。

2、堰坝由石坝和土坝组成,石坝采用了梯级式布置,以减少对水流的阻碍。

3、引水渠沿山脚修建,采用了凿石和开凿截梁两种方式,以适应地势的变化。

4、分水口处设置堰门和闸门,实现对引水量的调节和分配。

五、社会影响1、都江堰水利工程的建设使得成都平原农田得到了及时有效的灌溉,使农业生产大幅提高。

2、工程也起到了防洪的作用,保护了成都平原的居民免受洪水灾害的侵害。

3、都江堰成为了蜀地经济的重要支撑,推动了当地经济的发展。

六、附件1、都江堰水利工程的设计图纸。

2、相关的水位监测数据和工程实施报告。

七、法律名词及注释1、水利工程:指以防洪、灌溉、发电和航运为目的,对河流、湖泊和海洋进行开发、改造和利用的工程。

2、引水渠:指将水从水源引入目标区域的渠道。

3、分水口:指将引入的水按需分配的地点。

都江堰修建于哪个朝代水文特征是什么都江堰修建于秦国,下面是整理的详细内容,一起来看看吧!都江堰简介都江堰(Dujiangyan)简称“灌”,由四川省直辖,成都市代管,位于成都平原西北边缘岷江出山口处,因水利工程都江堰而得名;市境东与彭州市、郫都区、温江区交界,西、北与汶川县相连,南邻崇州市;市境内地势西北高,东南低,属四川盆地中亚热带湿润季风气候区。

全市总面积1208平方公里,辖6街道、5镇;2019年常住人口70.28万人。

都江堰是一座具有2000多年建城史,因堰而起、因水而兴的城市;在新石器时代就是古蜀先民聚居的地区,是古蜀国的发祥地之一。

都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体,体现城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色,为此有着“拜水都江堰、问道青城山”之美誉。

都江堰的水文特征都江堰市境内河流均属岷江水系,可分为三种类型:岷江及其在市境内的支流等常年性自然河;都江堰灌溉渠等人工河;山溪等季节性自然河。

岷江是长江的重要支流,市境内岷江正流全长47千米,可分为两段:都江堰渠首以上属于岷江上游,流经境内的龙溪、麻溪、白沙等乡,全长17千米;岷江经渠首一分为二,外江为正流,今称金马河,经市境进入温江、崇州,全长30千米。

都江堰的灌溉河,属人工开凿河道,通过内江引水入闸,呈扇形进入市区。

市区仰天窝跨越四江之上,这四条江均系人工河,自北向南依次是:蒲阳河、柏条河、走马河、江安河。

这些人工河穿越市境,分别灌注入新都、郫都区、温江,最后汇入金堂的沱江和成都的府河。

都江堰简介都江堰位于四川省都江堰市,是一座历史悠久的文化古城。

这里地理位置优越,毗邻成都市,距离成都只有46公里,交通十分便利。

都江堰的历史可以追溯到公元前256年,是中国历代治水工程的杰出代表之一。

这座古城以都江堰水利工程而闻名于世,被誉为“世界文化遗产”和“人类非物质文化遗产”。

都江堰水利工程是世界上最古老的、规模最大的人工水利工程,也是古代世界七大奇迹之一,被誉为“东方水利之父”。

它的主要功能是利用岷江水源,分水入渠,解决了温江、青城、蒲江、邛崃地区的用水问题,也为成都平原提供了丰富的农田灌溉用水。

都江堰水利工程的建造者是战国时期的蜀国著名政治家李冰。

他利用巍巍青城山脉的自然地形,开凿了堰塞湖,把岷江分流形成二级渠系,通过闸门控制水流灌溉农田。

这项工程之所以能够保持至今,是因为李冰在设计中采用了一系列巧妙的水利设施,如渠洞、水渠、水门等。

这些设施不仅发挥了灌溉和排水的功能,还保护了都江堰古城的安全。

都江堰古城是一个充满历史韵味的古代城市,有着悠久的历史和独特的文化底蕴。

古城内有众多历史文化建筑和风景名胜,如鱼嘴岩、蜀锦博物馆、灌溉系统、宫殿建筑等。

这些景点都展示了都江堰古城的独特魅力和浓厚的历史氛围。

都江堰古城还是一个重要的旅游胜地,吸引着众多游客前来观光游览。

游客可以欣赏到古城的狭长街道、古建筑和古朴的乡村风光,感受到古城的独特魅力。

此外,都江堰还有丰富的特色美食,如蜀锦鱼、兔跳墙等,让游客能够品味到正宗的川菜。

在都江堰市,游客还可以体验到丰富多彩的传统文化活动。

每年的农历六月初六是都江堰水灯节,届时古城里将举行隆重的庆祝活动,游客可以欣赏到灯光秀、文艺演出以及独特的水灯文化。

此外,都江堰还有许多传统祭祀、戏曲演出和民俗活动,都展示了当地人民的深厚文化传统。

总之,都江堰是一个具有悠久历史和独特文化的古城,以都江堰水利工程而闻名于世,吸引了众多游客前来观光游览。

它不仅是水利工程的杰出代表,也是中国传统文化的瑰宝,是一个不可错过的旅游胜地。

都江堰简介都江堰位于中国四川省成都市,是一座历史悠久的水利工程城市。

它以都江堰水利工程而闻名于世,是世界上最古老的水利工程之一,也是中国古代水利工程的杰作之一。

下面将为大家介绍都江堰的历史、文化、景点和风景。

都江堰建于公元前256年至前251年,是由秦国时期的著名水利专家李冰率领一支工程队伍修建而成的。

它是一种巧妙的水利工程,通过引水而不断改变河道,解决了成都平原的水患问题,也使得这片土地成为了中国最富饶的农业区之一。

都江堰水利工程利用了崇山峻岭之间的自然地理条件,通过引水到更高处,再通过分渠分流,将水分配到周围的农田中。

这种工程在古代被视为天下第一巧妙之工。

它不仅解决了水患问题,还使得周围地区的农业发展迅速,成为了川西平原的粮仓。

都江堰的建设将自然风景与人工水利工程完美结合在一起。

这里的水利工程被称为“人造的自然”,因为它既保护了自然生态环境,又给人们带来了实实在在的利益。

这里的水系错综复杂,流水潺潺,与周围的山川融为一体,构成了独特的自然景观。

都江堰不仅以水利工程而闻名,还有丰富的历史和文化遗产。

这里有许多古建筑和古文物,其中最有名的就是杜甫草堂。

这是唐代著名诗人杜甫的故居,也是成都古代文化的重要象征之一。

草堂内有杜甫的诗作和像,让人感受到他的才华和思想的深刻。

除了杜甫草堂,都江堰还有其他的文化景点,如都江堰博物馆和都江堰文化广场。

博物馆里陈列着丰富的历史文物和水利工程的资料,让人们更好地了解都江堰的历史和文化。

文化广场则是一个集休闲、娱乐和文化传承于一体的场所,经常举办各种文艺演出和活动。

都江堰的自然风景也是令人心醉的。

这里的山水和水利工程交相辉映,构成了一幅迷人的画卷。

特别是在夏季,蓝天白云之间,清新的山水与青翠的农田相映成趣。

而春季的都江堰更是美不胜收,百花争艳,让人仿佛置身花的海洋中。

此外,都江堰还有许多美食值得品尝。

这里的特色小吃有毛肚、冒菜、辣子鸡等,口味独特,非常美味。

此外,都江堰还以茶文化闻名,是茶叶的产地之一,这里的茶叶鲜香浓郁,深受茶叶爱好者的喜爱。

都江堰简介

都江堰是位于中国四川省成都市西北部的县级市,北临绵阳市、南临成都市锦江区,东邻成都市彭州市、蒲江县,西濒崇州市。

都江堰是中国著名的水利工程——都江堰的所在地,也是世界文化遗产地之一。

都江堰是中国古代水利工程的杰出代表之一,修建于公元256

年至公元260年间。

这座工程由蜀汉时期的政治家李冰设计,主要用于解决成都平原地区的灌溉和水资源调配问题。

都江堰全长约65千米,被誉为世界水利工程建筑史上的奇迹。

它的

主要功能是引水灌溉田地、供给城市用水以及防洪排涝。

都江堰水利工程由三个主要部分组成:分水堰、引堰和灌溉渠道等。

分水堰是工程的核心部分,它能将岷江的水分为两路,一路经成都平原,另一路通过精确的坡度和水流分配,引流到周边的农田和城市。

除了水利工程,都江堰还拥有丰富的自然和人文资源。

这里有世界自然遗产、中国四川大熊猫栖息地保护地都江堰大熊猫自然保护区,这是大熊猫的主要栖息地之一。

此外,都江堰还保留了很多古代建筑和文化遗迹,如拔山、镇山寺等。

都江堰是一座旅游胜地,每年吸引大量游客到此观光和探索古代水利工程的奇迹,享受大自然和历史文化带来的魅力。

都江堰简介都江堰位于四川省成都市西北部,是中国三大古代水利工程之一,也是世界上最早的大规模水利工程之一。

都江堰始建于公元前256年,距今已有2300多年的历史。

它是由秦国的著名状元李冰担任总工程师,经过14年的艰苦修建而成。

都江堰之名由来是因为其位于都江中的岷江和蒙水的交汇处。

都江堰的主要作用是利用川西山地的丰富水资源,引水灌溉成都平原,解决灌区的农田灌溉问题,使成都成为中国西南地区最重要的农业生产基地之一。

都江堰由两个主要部分组成:分水注和分流堰。

分水注是工程的起点,通过修建堤塘和岸边水口将岷江的水导入人工渠道,然后将水分成两股,分别引入成温、都汶两条大型人工灌溉渠道。

分流堰是工程的核心部分,它将蒙水与岷江相连,利用悬水峡峡口的天然地理条件,让蒙水的水位高出岷江,进行自然分流,使蒙水的水流分别引向分水注的两侧,形成一个天然的分流水利工程。

这种分流工程是世界上最早的,也是最完美的人工分流堰,被誉为“天府名副其实的水利工程”。

分流堰还具有排洪、抗旱、防涝、海防等多个功能。

都江堰水利工程的建设为成都平原的农业生产和城市发展提供了重要的基础条件,使四川成为中国最富有粮食和棉花的省份之一。

都江堰的存在也使成都成为中国西南地区的商业中心和文化中心,为成都带来了繁荣和发展。

除了水利工程外,都江堰还有许多旅游景点:包括都江堰博物馆、李冰庙、龙门山、彭山等。

都江堰被誉为“水利文明的摇篮”,吸引了大批的游客和研究者前来参观和研究,成为中国和世界水利工程的宝贵遗产。

总的来说,都江堰作为中国古代水利工程的杰出代表,不仅是一个具有重要历史意义和科技价值的工程项目,也是一个具有重要经济和文化作用的旅游景点。

它的建设和存在不仅为人类社会发展做出了巨大贡献,也为后人留下了宝贵的历史遗产。

中国古代水利工程之都江堰中国古代水利工程之都江堰一、简介都江堰位于四川省成都市郊区,是世界上最古老、最长的水利工程之一。

它的建造始于公元前256年,总长约65公里,横跨都江河和康定河两条河道,是一项宏大而壮观的工程。

二、历史背景1.建造背景:古代中国西南地区常年遭受水灾,急需一项能够调节水流、防洪灌溉的大型工程。

2.建造时期:都江堰的建设始于战国时期的秦国时代,历经多个王朝的持续建设与维护。

三、工程构成1.主要渠道:都江堰主要由两条渠道组成,分别是成灌渠和崇灌渠。

成灌渠起自都江堰的发源地,将水引入崇灌渠,再输送到农田和城市。

2.堤坝系统:都江堰由多个堤坝组成,其中最重要的是分水岭和泄洪堤。

分水岭用于分流水源,而泄洪堤则起到抵挡洪水的作用。

3.控制水位:都江堰通过设置闸门和过水孔来控制水位,确保水流平稳,并满足农田灌溉和城市用水的需要。

四、工程意义1.防洪措施:都江堰的建设有效地防止了洪灾,保护了成都地区免受灾害的侵袭。

2.灌溉系统:都江堰为周边农田提供了稳定的灌溉水源,改善了农业生产条件,提高了粮食产量。

3.城市水源:都江堰为成都市提供了可靠的饮水和生活用水来源,满足了城市居民的基本需求。

五、文化遗产价值1.国家级文物保护单位:都江堰于2000年被列为国家级文物保护单位,是中国古代水利工程的典范。

2.世界文化遗产:都江堰于2000年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,成为世界公认的文化遗产。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:1.国家级文物保护单位:根据中国文物保护法,国家级文物保护单位是指具有极高历史、艺术、科学价值,需要加强保护的文物,并受到国家保护的重要遗址、古迹、古建筑等。

2.世界文化遗产:根据《世界遗产公约》,世界文化遗产是指具有独特文化价值、具有世代传承的文化遗产,如建筑物、城市规划、考古遗址等。

被列入世界文化遗产名录的地点享有国际认可和保护。

都江堰简介

都江堰全景(资料图片)都江堰,位于四川省都江堰市(原灌县)境内,岷江上的大型引水枢纽工程,也是现有世界上历史最长的无坝引水工程。

始建于秦昭王末年(约公元前256~前251),秦蜀守李冰主持兴建。

是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。

属全国重点文物保护单位。

工程以灌溉为主,兼有防洪、水运、城市供水等多种效益。

成都平原因此富庶,自古有“天府之国”美称。

都江堰始名于宋代,宋以前称都安堰、湔堰或犍尾堰。

都江堰水利工程由创建时的鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大主体工程和百丈堤、人字堤等附属工程构成。

科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。

两千多年来,一直发挥着防洪灌溉作用。

截至1998年,都江堰灌溉范围已达40余县,灌溉面积达到万公顷。

都江堰的工程结构古代都江堰以竹笼、木桩和卵石为主要建筑材料。

以竹编笼内填卵石,用来建造鱼嘴、飞沙堰、内外金刚堤和人字堤等工程。

每年岁修需更换竹笼一万多条。

为了减少每年岁修工程量,历代水工和劳动人民不断谋求工程结构的改造,尤以鱼嘴为重点。

元代曾以石料修砌鱼嘴,并在其顶端铸铁龟;明代修砌鱼嘴,前置铁牛分水;清代复用砌石鱼嘴。

这些工程均因基础不稳,未能持久。

1936年改以竹笼为基础,前端与两侧护以木桩,其上修筑砌石鱼嘴,工程延续时间较长,直至1974年修外江闸时改建成钢筋混凝土结构。

都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。

其最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。

都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协调统一。

都都江堰水利工程成为世界最佳水资源利用的典范。

都江堰名称由来秦蜀郡太守李冰建堰初期,都江堰名称叫“湔堋(音:jian peng)”,这是因为都江堰旁的玉垒山,秦汉以前叫“湔山”,而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人,他们把堰叫做“堋”,都江堰就叫“湔堋”。

三国蜀汉时期,都江堰地区设置都安县,因县得名,都江堰称“都安堰”。

同时,又叫“金堤”,这是突出鱼嘴分水堤的作用,用堤代堰作名称。

唐代,都江堰改称为“楗尾堰”。

因为当时用以筑堤的材料和办法,主要是“破竹为笼,圆径三尺,以石实中,累而壅水”,即用竹笼装石,称为“楗尾”。

直到宋代,在宋史中,才第一次提到都江堰:“永康军岁治都江堰,笼石蛇决江遏水,以灌数郡田。

”所谓都江,《蜀水考》说:“府河,一名成都江,有二源,即郫江,流江也。

”流江是检江的另一种称呼,成都平原上的府河即郫江,南河即检江,它们的上游,就是都江堰内江分流的柏条河和走马河。

《括地志》说:“都江即成都江”。

从宋代开始,把整个都江堰水利系统工程概括起来,叫都江堰,才较为准确地代表了整个水利工程系统,一直沿用

至今。

都江堰的修建过程岷江是长江上游的一条较大的支流,发源于四川北部高山地区。

每当春夏山洪暴发的时候,江水奔腾而下,从灌县进入成都平原,由于河道狭窄,古时常常引发洪灾,洪水一退,又是沙石千里。

而灌县岷江东岸的玉垒山又阻碍江水东流,造成东旱西涝。

秦昭襄王五十一年(公元前256年),秦国蜀郡太守李冰和他的儿子,吸取前人的治水经验,率领当地人民,主持修建了着名的都江堰水利工程。

都江堰的整体规划是将岷江水流分成两条,其中一条水流引入成都平原,这样既可以分洪减灾,又可以引水灌田、变害为利。

主体工程包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口进水口。

首先,李冰父子邀集了许多有治水经验的农民,对地形和水情作了实地勘察,决心凿穿玉垒山引水。

由于当时还未发明火药,李冰便以火烧石,使岩石爆裂,终于在玉垒山凿出了一个宽20公尺,高40公尺,长80公尺的山口。

因其形状酷似瓶口,故取名“宝瓶口”,把开凿玉垒山分离的石堆叫“离堆”。

安澜索桥又名“安澜桥”、“夫妻桥”。

始建于宋代以前。

位于都江堰鱼嘴堤之上,被誉为“中国古代五大桥梁”之一,是都江堰最具特征的景观。

索桥以木排石墩承托,用粗竹缆横挂江面,上铺木板为桥面,两旁以竹索为栏,全长约500米。

明末(公元17世纪)毁于战火。

现在的桥为钢索混凝土桩。

安澜索桥

宝瓶口引水工程完成后,虽然起到了分流和灌溉的作用,但因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口,李冰父子又率领大众在离玉垒山不远的岷江上游和江心筑分水堰,用装满卵石的大竹笼放在江心堆成一个形如鱼嘴的狭长小岛。

鱼嘴把汹涌的岷江分隔成外江和内江,

外江排洪,内江通过宝瓶口流入成都平原。

鱼嘴分水堤

金刚堤为了进一步起到分洪和减灾的作用,在分水堰与离堆之间,又修建了一条长200公尺的溢洪道流入外江,以保证内江无灾害,溢洪道前修有弯道,江水形成环流,江水超过堰顶时洪水中夹带的泥石便流入到外江,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道,故取名“飞沙堰”。

为了观测和控制内江水量,李冰又雕刻了三个石桩人像,放于水中,以“枯水不淹足,洪水不过肩”来确定水位。

还凿制石马置于江心,以此作为每年最小水量时淘滩的标准。

都江堰的三大部分,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患。

成都平原从此沃野千里,成为“水旱从人”的天府之国。