油气田开发科学技术进展(中国石油大学北京)

- 格式:doc

- 大小:92.00 KB

- 文档页数:5

2010年中国石油大学(北京)油气田开

发复试回忆题

一.石油地质学

1.石油地质学三大课题

2.二运通道

3.盖层封闭机理

4. 圈闭三要素

5. 油气富集条件

二.渗流力学

1.弹性驱

2.压降叠加原理

3.渗流速度

4.多孔介质受力

5.非活塞式驱油影响因素

6.关井压力恢复试井

7.平面径向流渗流场特点

三.工程流体力学

1.静压面特点

2.理、粘渗流含义、区别、使适用方程3.欧、拉法不同

4.理想伯努利方程含义

5.串并联管路特点

四.油层物理

1.气体滑动对开发影响

2.平衡常数

3. u Ba P Rs-P

4.相对渗透率曲线特征

5.表面比对开发作用

6.按润湿角对岩石分类五.采油工程

1.J、V ogel

2.气举采油

3.有杆泵泵效

4.动静液面

5.水力压裂

6.酸岩反应速度

六.油藏工程

1.面积注水

2.物质平衡方程

3.注水方式转换

4.弹水驱。

油气田开发技术的研究新进展随着全球的经济发展和人口增加,对能源资源的需求不断增长,油气资源成为最重要的能源之一。

而油气田开发技术一直是行业的研究热点,不断涌现出新的技术和进展。

本文将从四个方面,即勘探技术、钻井技术、油藏开发技术、智能制造技术,介绍油气田开发技术的研究新进展。

一、勘探技术随着科技的不断发展,地震勘探技术得到了很大的发展。

新的勘探技术如地震正演、反演、激励源等技术相继出现,提高了勘探的质量和可靠性。

例如,地震正演模拟技术的出现,能够精确地模拟地质构造对地震波传播的影响,从而达到高精度的成像效果。

此外,3D/4D成像技术也成为勘探技术的研究热点。

3D/4D成像技术结合了地震波传播、地质学等多个学科领域,有效提高了勘探的精度和效率。

通过3D/4D成像技术,可以直接获取油气藏的结构和性质,并能够定量地描述地下储层的物理性质和流体流动性质,为油气田的开发提供了精确的依据。

二、钻井技术作为在油气田开发过程中的重要环节,钻井技术的研究也一直是热点。

在钻井技术领域,导向钻井技术的应用逐渐普及,目前已成为石油行业钻孔的主流技术之一。

通过导向钻井,可以实现深钻、横向钻井等特殊钻井技术,能够更好地实现储层的提高、井眼的规范等问题。

另外,新型完井技术的发展也受到了行业界的广泛关注。

油气开采中,完井是将井筒封堵并实现井壁与储层直接的联系。

最近,新型完井技术如水泥化和封孔技术得到了深入的研究和应用,能够更好地控制油气井开采效率和产量。

三、油藏开发技术油藏开发技术领域的研究主要探索如何高效安全地开采油气资源。

一方面,提高提高提高单井产率;另一方面,则是实现油藏的整体效率提高的问题。

多相油藏的开发技术一直是油气工程领域的核心技术之一。

在多相油藏开发技术方面,模拟技术和优化技术的进步为提高油气开采效率提供了支持。

例如,模拟技术能够模拟多种开采方案和几种基本开采工艺的优化方法,对于油藏数据的准确性和多学科协同作用非常重要。

石油油气开采工程技术进展与发展方向石油油气开采工程技术一直是能源领域的重要话题,随着全球能源需求的增长和技术的不断创新,石油油气开采工程技术也在不断发展。

本文将从技术进展和发展方向两个方面进行探讨。

一、技术进展2. 气举技术气举技术是一种利用气体来提高原油产量的提高采收率,已经成为了常规油田增产的重要手段之一。

传统的气举技术主要是利用天然气或氮气形成气液两相流,从而提高油井的动能和静压能,促进原油的产出。

随着技术的不断进步,气举技术的应用范围不断扩大,技术手段不断丰富,包括高氮气举技术、超临界气举技术等。

这些新技术的应用,不仅提高了气举技术的适用性,而且提高了其效率和稳定性。

3. 电力驱动技术传统的石油油气开采过程中,常采用内燃机驱动液压泵等设备,但这种做法存在能耗高、污染大、维护成本高的问题。

电力驱动技术则成为了解决这些问题的有效途径。

电力驱动技术利用电能来驱动液压泵、压裂泵等关键设备,不仅能够降低能耗、减少污染,而且可以实现远程监控和智能运维。

目前,国内外一些企业和研究机构已经开始研发和应用电力驱动技术,并取得了一些成功经验,这为电力驱动技术在石油油气开采领域的广泛应用奠定了技术基础。

二、发展方向1. 高效低成本随着石油勘探开发成本的不断提高,如何降低油气开采的成本成为了当前石油工程领域的一个主要挑战。

未来的石油油气开采工程技术发展方向必将是高效低成本。

在此背景下,将有望出现更多高效低成本的开采技术,如自动化生产技术、智能工业机器人技术、高效智能控制技术等,以满足油气开采的需求。

2. 绿色环保随着全球环保意识的不断提高,绿色环保已经成为了石油工程领域技术发展的主要方向之一。

未来石油油气开采工程技术将更加注重资源利用效率的提高和环境保护的实现。

在此方向上,将有望出现更多绿色环保技术,如二氧化碳封存技术、生物降解技术、石油污水处理技术等,以实现石油油气开采的绿色发展。

3. 精细化管理精细化管理是未来石油油气开采工程技术的另一个重要发展方向。

油气储运工程专业排名(精选3篇)油气储运工程专业排名(篇1)油气储运工程主要研究油气和城市燃气的储存、运输及管理等方面的基本知识和技能,包括油气田集输、长距离管道输送、储存与装卸及城市输配等。

例如:“西气东输”工程,加油站汽油的储存与管理,家用天然气的供配,输油、输气管道的设计等。

油气储运工程专业排名(篇2)1、中国石油大学(华东)中国石油大学(华东)油气储运工程是国家“一流学科”石油与天然气工程的组成二级学科,首批国家级一流专业,是我校石油主干专业之一。

油气储运工程学科1952年创建于清华大学石油系,1981年、1986年分别经国务院学位委员会批准,成为我国最早且第一个获得硕士、博士学位授予权的油气储运学科点,入选“双一流”学科建设。

经过近70年的建设与发展,已汇聚了以本领域国内外知名专家学者为核心的高素质师资队伍,建有国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心两个国家级实验教学示范中心和山东省油气储运安全重点实验室、青岛市环海油气储运技术重点实验室等五个省部级科研重点实验室。

学科拥有一支学历层次和学术水平较高、年龄分布合理的学术队伍,现有教授12名、副教授19名,其中博士生指导教师12名、硕士生指导教师29名。

学科深入贯彻“碳达峰、碳中和”等国家战略部署,面向国家能源保障和公共安全的发展需求,围绕油气储运安全领域的前沿基础研究、共性关键技术,发展新理论及新方法,创建前沿科学研究、重大技术开发、高层次人才培养和高水平学术交流的重要基地,在油气管道本质安全、管道及设施健康诊断、油气储运事故演化与控制方向、管道智能化与工业软件国产化等关键技术及其应用基础研究上取得了一系列重要成果,获得了国家级教学成果奖等多项奖项,为国家能源安全和可持续发展做出重要贡献。

2、中国石油大学(北京)中国石油大学(北京)碳中和示范性能源学院是为保障国家能源安全、服务国家实现“双碳”目标,确保碳中和战略下学校长远发展,在油气资源绿色高效开发领域抢占制高点、引领行业发展方向,于9月5日成立。

2010年中国石油大学(北京)石工学院油气田开发专业复试笔试题开发地质学1、石油地质学研究的三大核心理论答:(1)成烃理论。

60-70年代-80年代初:干酪根生油理论。

80年代后期-90年代:未熟低熟油理论,煤成烃理论是我国学者,特别是地球化学在成烃理论方面对石油地质学的突出贡献,开辟了我国油气勘探的新领域。

(2)成藏理论。

对成藏动力学因素的重视,从温、压等动力的角度研究油气的成藏过程,将油气生成—运移—聚集作为一个统一的整体:流体封存箱理论、成藏动力学呼之欲出。

(3)石油地质综合研究思想与方法进展。

从定性—定量,从静态到动态,从局部—系统、盆地模拟技术以及含油气系统的思想和方法。

2.、油气二次运移的主要通道答:油气二次运移的主要通道包括:联通孔隙、裂隙、断层、底层不整合面。

3、盖层的封闭机理答:盖层封闭机理:(1)物性封闭:依靠盖层异常高孔隙流体压力封堵油气、一般只能阻止游离相油气进一步运移,难以封堵水溶相及扩散方式运移的油气(2)超压封闭:依靠盖层异常高孔隙流体压力封闭油气。

超高压盖层的封隔能力取决于超压的大小,超压越高,封盖能力越强c烃浓度封闭:具有一定的生烃能力的底层作为盖层,以较高的烃浓度阻止下伏油气向上扩散运移。

主要对以扩散方式向上运移的油气作用。

4、圈闭的三要素答:圈闭的三要素:储集层,盖层和遮挡物。

5、油气富集的两个基本条件答:(1)充足的油气来源;(2)有力的生储集盖合。

工程流体力学1、静压强的两个特点答:静压力方向永远沿着作用面内法线方向。

静止流体中任何一点上各个方向的静压力大小相等,与作用面方位无关。

2、理想流体与粘性流体的含义、区别,适用的方程答:(1)理想流体是一种理想化的模型。

指不可压缩的、没有粘滞性的流体。

(2)粘性流体是指在流动中表现出粘性的流体。

粘性流体亦指实际流体。

3、欧拉法与拉格朗日法的区别答:(1)拉格朗日法是以研究单个流体质点运动过程作为基础,综合所有质点的运动,构成整个流体的运动。

一、报考情况分析1.招生目录招生年份:2023年招生专业:085706 石油与天然气工程研究方向:01 油气藏渗流理论与开发技术02 油气田钻采力学与控制工程03 油气田流体力学与钻采工程04 油气地质力学与工程05 油气田化学与提高采收率09 非常规油气工程理论与技术10 油气工程信息化与智能化技术招生人数(含拟接收推免数):115(4)考试科目:①101 政治②204 英语(二)③302 数学(二)④829 石油与天然气工程综合2.复试分数线2023年全日制 085706 石油与天然气工程273 38 57非全日制085706 石油与天然气工程273 38 572022年全日制 085706 石油与天然气工程273 38 57非全日制085706 石油与天然气工程273 38 572021年全日制 085700 "资源与环境(02石油与天然气工程)" 263 37 56非全日制085700 "资源与环境(02石油与天然气工程)" 263 37 56 二、考试大纲及参考书目829"石油与天然气工程综合"《石油工程导论》,田冷,樊洪海,石油工业出版社,2020 年三、新祥旭全科定制化流程1、整体流程:咨询课程—支付学费—签订协议—对接各科辅导老师(随报随学、全程辅导)—各科老师了解基础,制定计划—老师辅导—教务老师全程跟踪(1V1)。

2、全科一对一老师安排公共课老师(政治、英语):机构专职老师,毕业于名校,长期从事于考研政治、英语课程。

专业课老师:对口目标院校专业高分有经验的学长学姐。

3、课程内容包含:线上辅导:随报随学,定制化辅导,报名后即可开始学习,根据学生学习能力,备考时间,各科基础等合理分配课时。

线下答疑:课上、课后直接和学长学姐(各科老师)进行沟通、答疑,全程免费,不限次数。

考研资料:专业课历年考试真题及答案解析。

内部资料:专业课内部重难点讲义和常考的知识点笔记梳理及公共课的讲义。

中国石油大学(北京)油气田开发工程专业介绍

2006-6-19 16:59 中国石油大学(北京) 【大中小】【我要纠错】

082002

(一级学科:石油与天然气工程)

石油与天然气是不可再生的一次性战略资源,如何提高已探明储量的采出程度是高效开发油气资源的关键环节。

油气田开发工程专业的主要任务就是根据不同类型油气藏的地质特点,制定和实施合理的开发方案和开采措施,以实现油气藏的高效开采。

油气田开发工程专业是于1953年在清华大学原石油系基础上创建的,是国内同类学科点中最先建立的,也是最早获得硕士、博士学位和一级学科授予权,以及建立博士后流动站的学科;同时也是国家“211工程”重点建设学科和国家级重点学科。

本学科拥有一批达到国际90年代先进水平的仪器和设备,中国石油天然气集团公司与油气田开发工程有关的三个重点实验室都在本学科设立了分研究室。

这些实验室为本学科进一步的发展奠定了基础。

一、培养方向

1.油气渗流理论与应用

2.油气田开发理论与系统工程

3.采油工程理论与技术

4.提高采收率与采油化学

二、课程设置

必修课7门,总学分最低30学分。

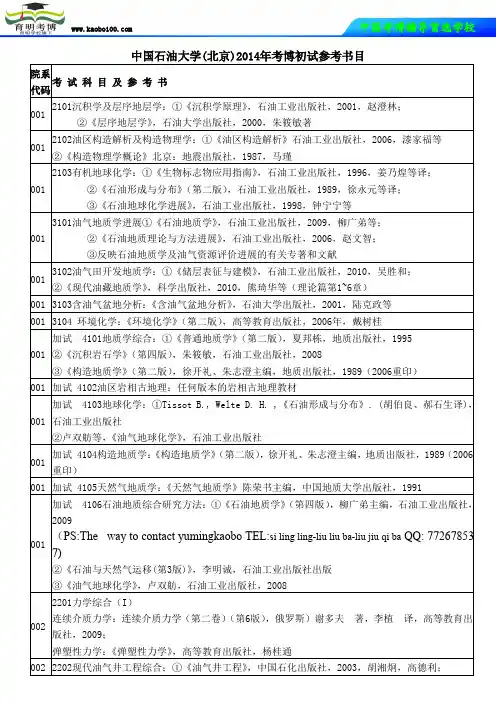

中国石油大学(北京)2014年考博初试参考书目院系代码考试科目及参考书0012101沉积学及层序地层学:①《沉积学原理》,石油工业出版社,2001,赵澄林;②《层序地层学》,石油大学出版社,2000,朱筱敏著0012102油区构造解析及构造物理学:①《油区构造解析》石油工业出版社,2006,漆家福等②《构造物理学概论》北京:地震出版社,1987,马瑾0012103有机地球化学:①《生物标志物应用指南》,石油工业出版社,1996,姜乃煌等译;②《石油形成与分布》(第二版),石油工业出版社,1989,徐永元等译;③《石油地球化学进展》,石油工业出版社,1998,钟宁宁等0013101油气地质学进展①《石油地质学》,石油工业出版社,2009,柳广弟等;②《石油地质理论与方法进展》,石油工业出版社,2006,赵文智;③反映石油地质学及油气资源评价进展的有关专著和文献0013102油气田开发地质学:①《储层表征与建模》,石油工业出版社,2010,吴胜和;②《现代油藏地质学》,科学出版社,2010,熊琦华等(理论篇第1~6章)0013103含油气盆地分析:《含油气盆地分析》,石油大学出版社,2001,陆克政等0013104环境化学:《环境化学》(第二版),高等教育出版社,2006年,戴树桂001加试4101地质学综合:①《普通地质学》(第二版),夏邦栋,地质出版社,1995②《沉积岩石学》(第四版),朱筱敏,石油工业出版社,2008③《构造地质学》(第二版),徐开礼、朱志澄主编,地质出版社,1989(2006重印)001加试4102油区岩相古地理:任何版本的岩相古地理教材001加试4103地球化学:①Tissot B.,Welte D.H.,《石油形成与分布》.(胡伯良、郝石生译),石油工业出版社②卢双舫等,《油气地球化学》,石油工业出版社001加试4104构造地质学:《构造地质学》(第二版),徐开礼、朱志澄主编,地质出版社,1989(2006重印)001加试4105天然气地质学:《天然气地质学》陈荣书主编,中国地质大学出版社,1991001加试4106石油地质综合研究方法:①《石油地质学》(第四版),柳广弟主编,石油工业出版社,2009(PS:The way to contact yumingkaobo TEL:si ling ling-liu liu ba-liu jiu qi ba QQ:77267853 7)②《石油与天然气运移(第3版)》,李明诚,石油工业出版社出版③《油气地球化学》,卢双舫,石油工业出版社,20080022201力学综合(I)连续介质力学:连续介质力学(第二卷)(第6版),俄罗斯)谢多夫著,李植译,高等教育出版社,2009;弹塑性力学:《弹塑性力学》,高等教育出版社,杨桂通0022202现代油气井工程综合:①《油气井工程》,中国石化出版社,2003,胡湘炯,高德利;②《复杂地质条件下深井超深井钻井技术》,石油工业出版社,2004,高德利;③《油气钻探新技术》(第九分册),石油工业出版社,高德利0022203油气田开发综合:高等油藏工程:①现代油藏工程,石油大学出版社,2001,陈元千;②油藏工程实践(修订版),石油工业出版社,2003,P.达克;提高采收率原理:《提高石油采收率基础》,石油工业出版社,2007,岳湘安;气液两相流理论:气液两相流理论:《两相流与沸腾传热》,清华大学出版社,2002,鲁钟琪0023201力学综合(II)高等流体力学:《高等工程流体力学》,西安交通大学出版社,2006,张鸣远,景思睿,李国君0023202高等工程力学综合:高等流体力学(适用钻井、开发、储运):《流体力学》,石油工业出版社,2006,汪志明连续介质力学:①《连续介质力学引论》,辽宁科学技术出版社1986.1,戴天民刘风丽陈勉编著;②《连续介质力学讲义》中国石油大学(北京)阳光书店有售,2001.9,陈勉0023203高等渗流力学:《高等渗流力学》,石油工业出版社,2011,程林松0023204人工举升理论:①《石油开采系统》,石油工业出版社,1998,M.J.埃克诺米德斯;②《有杆抽油系统》,石油工业出版社,1996;③《人工升举法采油工艺》(第一卷),石油工业出版社,K.E.布朗等002加试:4201断裂力学:《断裂力学与断裂物理》,赵建生,华中科技大学出版社,2006 002加试:4202塑性力学:《塑性力学引论》,王仁,北京大学出版社,2009;002加试:4303现代完井工程:《现代完井工程》,万仁溥,石油工业出版社,2000002加试:4204油藏数值模拟:《油藏数值模拟基础》,石油工业版社,1995,韩大匡等002加试:4205现代钻井液技术:《钻井液工艺学》,中国石油大学出版社,2012年0032301催化原理:《①催化作用基础》(第三版),科学出版社,2005,甄开吉等;②《应用催化基础》,化学工业出版社,2009,吴越;③《催化化学导论》,科学出版社,2004,韩维屏等;④《催化化学》,科学出版社,1998,吴越;0032302化学反应工程:①《化学反应工程》,化学工业出版社,2005,李术元等;②《Reaction kinetics and reactor design》Prentice-Hall,1980,John B.Butt③《Elements of Chemical Reaction Engineeering”Prentice Hall PTR,H.Scott Fogler0032303高等有机化学:①《有机化学》(第二版),南开大学出版社,2003,王积涛等;②《基础有机化学》(第三版),高等教育出版社,2005,邢其毅等0033300物理化学(I):《物理化学》(上、下册)(第五版),天津大学编,高等教育出版社,20090033301石油化学:①《石油化学》(第二版),石油大学出版社,2009,梁文杰;②《重质油化学》,石油大学出版社,2000,梁文杰0033302化工原理:《化工原理》(上、下册)(第三版),谭天恩,化学工业出版社,2006;《石油化学工程原理》(上、下册),李阳初,石化出版社,20080042401弹塑性力学:《弹塑性力学》,高等教育出版社,杨桂通0042402高等工程热力学:《高等工程热力学》,高等教育出版社,1985,苏长荪0042403机械参数测试技术:《测试技术》,高等教育出版社,2001,贾民平0042404信号分析与处理:《信号与系统》(第三版),电子工业出版社,吴湘淇0043401机械振动:①《机械振动》,张义民,清华大学出版社;②《振动理论及应用》方同,西北工业大学出版社0043402高等流体力学(适用钻井、开发、储运):《流体力学》,石油工业出版社,2006,汪志明0043403机械综合:①《机械原理》(第7版),孙桓,陈作模,葛文杰,高等教育出版社,2006②《机械设计》(第四版),邱宣怀,高等教育出版社,2007③《系统分析与控制》,孙增圻,清华大学出版社,19940043404安全综合:①《安全工程概论》,教育部高等学校安全学科教学指导委员会,中国劳动社会保障出版社②《油田生产安全技术》,中国石化出版社,王登文等0043405多相流动:《石油气液两相管流》,石油工业出版社,1989,陈家琅004加试4402安全检测与监测:①《安全检测原理与技术》,海洋出版社,董文庚等;②《过程设备安全管理与检测》,化学工业出版社,戴光等004加试4403事故调查与失效分析:《事故调查与分析技术》,化学工业出版社,蒋军成0052501地震勘探原理:《地震勘探原理》(第三版),中国石油大学出版社,2009,陆基孟0052502地球物理测井原理:《地球物理测井方法与原理》楚泽涵、高杰、黄隆基、肖立志,石油工业出版社,2007,0052503软件工程:《软件工程导论》,张海藩,清华大学出版社,20050052504最优控制:《最优控制理论与应用》,张洪钺,王青编著,北京:高等教育出版社,20060053501地震资料数字处理:《地震资料分析》(上、下册),石油工业出版社,2006,[美]伊尔马滋著,刘怀山等译0053502测井资料解释:《测井数据处理与资料解释》,石油大学出版社,2007,雍世和等0053503人工智能:《人工智能》,马少平,朱小燕,清华大学出版社,20040053504线性系统理论:《线性系统理论》,清华大学出版社,1990,郑大钟0053505数字信号处理:《数字信号处理——理论、算法与实现》,清华大学出版社(第二版),2003,胡广书005加试4501计算机网络体系结构:《高等计算机网络——体系结构、协议机制、算法设计与路由器技术》,机械工业出版社,2003,徐恪005加试4502面向对象方法:①《面向对象的方法学与C++语言》(第二版),西北大学出版社,王斌君等;②《计算机组成原理》(第三版,网络版),科学出版社,白中英主编005加试4503系统辨识:方崇智等《过程辨识》清华大学出版社,2003 005加试4504图像处理与识别冈萨雷斯《数字图像处理》第三版。

《油气田开发方案设计》答案中国石油大学(北京)远程教育学院2023年春季期末考试学习中心:_______姓名:________学号:_______关于课程考试违规作弊的说明一、题型本课程考核题型为论述题,10选5题。

每题20分,试卷总分100分。

二、题目1、论述开辟生产试验区的目的、任务、内容和原则。

答:开辟生产试验区的目的:进一步认识油田动态和静态规律,除负担进行典型解剖的任务外还有一定的生产任务。

开辟生产试验区的主要任务:1)研究主要地层。

A.主要研究油层小层数目:各小层面积及分布形态、厚度、储量及渗透率大小和非均质情况,总结认识地层变化的规律,为层系划分提供依据。

B.研究隔层的性质和分布规律。

C.进行小层对比,研究小层连通情况。

2)研究井网。

A.研究布井方式,包括合理的切割距大小、井距和井排大小以及井网密度等。

B.研究开发层系划分的标准以及合理的注采层段划分的办法。

C.研究不同井网和井网密度对油层的认识程度以及各类油砂体对储量的控制程度。

D.研究不同井网的产量和采油速度以及完成此任务的地面建设及采油工艺方法。

E.不同井网的经济技术指标及评价方法。

3)研究生产动态规律。

A.研究合理的采油速度。

B.研究油层压力变化规律和天然能量大小,合理的地层压力下降界限和驱动方式以及保持地层能量的方法。

C.研究注水后油水井层间干扰及井间干扰,观察单层突进、平面水窜及油气界面与油水界面运动情况,掌握水线形成及移动规律,各类油层的见水规律。

4)研究合理的采油工艺技术以及增产和增注措施(压裂、酸化、防砂、降粘)的效果。

5)还必须根据各油田的地质条件和生产特点确定针对油田的一些特殊任务。

开辟生产试验区的内容:总体来说,试验区项目的研究内容有:研究开发部署中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本规律。

由于不同油田的地质、生产特点以及人们可能采用的开采方式不同,各油田所需要进行的开发试验项目可能差别很大,不能同样对待。

中国石油大学北京网络学院

油气田勘探-第三次在线作业

参考答案

1.(

2.5分)以优选有利的含油气区带为目的的油气勘探项目属于()项目。

A、新区勘探项目

B、盆地评价勘探项目

C、区带工业勘探项目

D、油气滚动勘探开发项目

我的答案:A 此题得分:2.5分

2.(2.5分)以优选有利的含油气盆地为目的的油气勘探项目属于()项目。

A、新区勘探项目

B、盆地评价勘探项目

C、区带工业勘探项目

D、油气滚动勘探开发项目

我的答案:A 此题得分:2.5分

3.(2.5分)以发现油气田为目的的油气勘探项目属于()项目。

A、新区勘探项目

B、盆地评价勘探项目

C、区带工业勘探项目

D、油气滚动勘探开发项目。

科技成果——油气管道系统完整性关键技术与工业化应用技术开发单位中国石油大学(北京)适用范围油气管道成果简介本项目在国家科技重大专项、国家自然科学基金、中国石油重大研究专项的支持下,自2005年以来,针对油气管道系统完整性关键技术问题,历经10年系统的理论研究、室内实验、现场实验、工业化应用,突破了管道三轴高清内检测技术、阀门内漏测试、高精度变形及应变检测、大型离心压缩机组微小故障诊断预警、大数据的决策支持等技术难题,建立了系统的完整性保障技术体系和一体化平台,覆盖油气管道线路、站场、储气库,最终形成“一套技术、一套标准、一个平台”的“三位一体”的技术体系,具有系统性、创新性、可靠性,降低事故率40%以上。

创新性(1)形成了系统的完整性评估理论,提出了基于应力和应变双重判据的管道失效评估方法,重构了失效模型和评定图,建立了不确定性条件下地区等级升级管道的失效概率模型,提高评估准确性10%。

(2)发明了管道三轴高清漏磁内检测系列装置,采用新型集成固化耦合传感器和全数字化三维漏磁信号采集系统,使检测缺陷深度门槛值由20%壁厚提高到5%壁厚,检出率(POI)提高了10%,实现了8寸到48寸内检测漏磁系列装备国产化。

(3)发明了多通道高精度变形检测装置和管道应变监测系统,提高定位精度;开发了高精度振弦式和加速度传感器对高风险点管道应变实时精准监测,精度指标达到±10个微应变,实现了管道应变数据采集策略的自动控制及远程维护。

(4)发明了双通道天然气管道球阀内漏检测装置及方法,最小可检测内漏流量达到0.04m3/h·in;首次提出了压缩机组组合式神经网络自适应故障诊断方法和混合故障预警模型,提高压缩机组故障诊断发现率15%以上。

(5)建立基于管道大数据关联调取和数据挖掘分析模型,开发了应急决策支持系统,形成了管道动态风险数据库,实现了一键式事故应急处置的决策支持。

效益分析管道内检测器应用前景:兰郑长成品油管道存在杂质量大、间歇式输油、管线穿山越岭道路崎岖难行等特点,历时3个月顺利完成兰郑长成品油管道清扫项目;在港枣线的检测过程中,累计清管71次,清出管线11吨杂质,结合现场实际情况优化了清管器结构,采用同时投送线圈、霍尔两套检测设备的方式提高检测精度优化检测成果,以优质高效的检测技术服务得到西气东输管道公司的好评。

《油气田开发科学技术进展》

1、各向异性油藏特点?注水开发时如何设计调整?

特点:渗透率具有方向性的油藏叫做各向异性油藏,或各向异性渗透率介质油藏。

(补)

各向异性油藏的渗透率在方向上具有各向异性,在平面上具有非均质性。

各向异性油藏有两大类:一类是沉积作用形成的,称为沉积各向异性油藏,另一类是裂缝作用造成的,称为裂缝各向异性油藏。

各向异性指的是介质在同一点处不同方向上的性质不同,非均质指的是两个不同点处的性质不同。

非均质可以通过对空间取平均来消除,各向异性则不能。

例如一个非均质裂缝油藏,平均来看,裂缝方向有一个渗透率值,垂直于裂缝方向有另一个渗透率值。

(补)

调整时:各向异性渗透率主轴与井排方向平行;渗透率主轴——裂缝方向、古水流方向;

井排方向——同一注采单元内任意两井连线(补)

1井排方向与渗透率主轴方向平行

2将非均质油藏等效为均质油藏按均质油藏的布井理论布井网,再转换到非均质油藏中

转换关系为

2、各向异性油藏水平井特点及设计方法?

各向异性油藏水平井网的特点

(1)水平井网需考虑渗透率主方向、井排方向和水平井段方向三者之间的两两匹配关系

(2)水平井网需考虑井距、排距和水平井段长度的两两匹配关系

井网设计方法

(1)渗透率主方向、井排方向和水平井段方向三者之间呈两两平行或垂直关系;

(2)水平井段跟井距的比值与各向同性井网相同。

3、注蒸汽井气窜产生原因及特征?

原因:

(1)层内或层间较强的非均质性

(2)原油层内严重的蒸汽超覆

(3)多吞吐周期后呈现井间热连通或压力连通

(4)注入参数不合理

气窜特征:

动态判断:相邻井注气时,生产井产液量增加,含水率升高,井口温度上升,气窜严重时,相邻井注气,生产井产水量急剧上升并伴有一定的蒸汽

形式(补)

A 蒸汽窜—在超稠油吞吐过程中,除个别生产井由于井距较小,井间高渗层在压差作用下容易形成蒸汽窜流通道,大部分气窜是假象。

B 热水窜—在多周期吞吐后,某层向上的井与井可能形成了高含水热通道,此时从注水井注入的蒸汽冷凝成的热水发生粘性指进,热水很快窜到生产井。

4、热力采油中主要技术及关键问题?

热力采油三大技术:蒸汽吞吐,蒸汽驱,火烧油层,SAGD(蒸汽辅助重力泄油)

国内稠油开采的发展趋势:1.资源动用:扩大特稠油、超稠油储量的动用程度;2.提高稠油采收率:蒸汽吞吐转蒸汽驱动方式,且呈现热力复合(化学剂,气体,溶剂等)驱替方式。

稠油的热力敏感性和注蒸汽的经济性决定了注蒸汽热力采油是目前乃至今后较长一段时间内开采稠油的主要技术和保持稠油的主要技术和保持稠油生产持续稳定发展的主要途径。

关键技术:

1稠油油藏的渗流特征研究

2稠油油藏热采检测资料解释研究

注蒸汽井井温剖面解释方法

井温剖面测试工艺

热采区导热数学模型及其解(加热区关联因素分析单层加热区数学模型求解)。

注蒸汽直井焖井压降及测温资料解释

受热油层复合模式

现代试井解释方法

3注蒸汽井气窜机理与特征研究

气窜主要动态特征

注蒸汽井气窜机理研究

井间气窜数模研究

注蒸汽井间气窜特征预测

井间窜通特征参数

4注蒸汽井调堵参数优化研究

注蒸汽井调剖方法的适应性研究

注蒸汽吞吐油层余热特征

蒸汽吞吐汽窜调剖方法优选

5、导致油井含水上升的因素?哪些因素影响聚驱效果?

油井含水上升的因素

(1)两相流度比:形成非活塞式驱替,正常出水

(2)储层的非均质性:形成水窜,非正常出水

(3)油田开发方式:人为因素,恶化或者改善出水。

解决对策有:

(1)对于两相流度比,改善水的流度,提粘,注聚合物;

(2)对于储层的非均质性,运用调剖堵水技术,和水动力学方法;

(3)对于油田开发方式,需要提高决策的科学性。

影响注聚效果的因素:

(1)注入参数:注入量,

(2)注入时机(在含水率不同阶段)

(3)①层间非均质性,考虑正反韵律。

从模拟计算结果看,不同韵律性地层水驱开发存在一定的差异,注聚合物最终EOR差异与水驱差别相差不大,即不同韵律性聚合物采收率增幅相差不大,表明油藏韵律性对注聚合物开发影响不大。

②层内非均质性,层内非均质性越严重,最终EOR增幅越大。

③层间非均质性,不考虑韵律性。

层间非均质性越严重,注聚效果越差,层状油藏层间相互不流通,聚合物驱虽然一定程度上改善了吸水剖面,

但缺乏纵向上的流动调整功能。

(4)原油粘度

(5)井网井井距,井距>300米时,注聚最终EOR增幅趋于稳定,在20年生产时间内,井距越大,注聚效果越好,主要因为典型模型物性较大,300米以上井距仍能满足开发要求,且越大,单井控制储量越多,注聚后增加采收率幅度最高。

(6)后续参数影响

6、油藏深部堵水调剖关键技术与哪些?

(1)窜流通道描述技术

示踪剂识别技术采油指数法试井分析法概念模型识别法聚合物驱后识别法井间示踪剂识别法注水井注入生产井监测

(2)堵剂评价技术

(3) 选井决策技术

(4)堵剂技术要求

(5)数值模拟技术

7、低渗透油藏试井解释技术存在哪些问题?

(1)低渗油田渗透率低,关井试压时间长,径向流不明显

(2)低速非达西流的试井模型与实际模型存在一定误差

(3)低渗油田,低孔隙、低渗,非均质严重,油层砂体的接触关系多样性,导数曲线不能反映油层砂体小尺度的变化

(4)多相流的试井理论欠缺

(1)低渗透油田由于渗透率低,关井测压试井长,许多试井资料未出现径向流动,给试井资料解释和结果应用带来了极大困难。

(2)目前许多学者对低渗透油藏的渗流规律进行了大量研究,但研究出发点均相同,即考虑低渗透油藏渗流存在启动压力梯度。

然而实际渗流实验曲线表明,在流速非常低时,渗流

曲线为曲线段。

现有低速非达西试井模型只是一种近似,与实际油藏的情况存在一定的误差。

(3)低渗透油藏储层低孔、特低渗,非均质性严重,油层砂体的接触关系具有多样性,在实际试井资料解释过程中,导数曲线是否反应了储层砂体的小尺度变化,目前还不能通过试井方法确定。

(4)随着油气田开发时间的延续,产水油气井越来越多,大量的产水油气井的压力恢复试井曲线异常形状。

传统的单相流试井模型认为,导数曲线上翘是储层物性变差或断层的反映,在多相流动条件下,这种现象应解释为多相流动区内流度的变化。

目前关于多相流动试井问题,对油水同出情形,做了一些研究。

但关于试井流动机理,特别是含水率变化对井的动态的影响鲜有见报道,现有研究几乎没考虑油井试井过程中径向流度的变化。

8、变渗透率试井特点及用途?

采用变渗透率算法,并考虑井到井筒存储效应和表皮效应,建立了低渗透油藏通用非达西试井模型,最后给出了低渗透通用非达西试井的典型曲线图版。

考虑变渗透率效应试井模型特征曲线

变渗透率试井曲线后期上翘,通过这种导数曲线特征可以判断储层是否存在启动压力梯度。

9、从气候及采收率角度分析CO2埋存机理及用途?

CO2埋存机理:降粘、混相效应、降界面张力、溶解气驱作用、补充地层能量、改善储层的渗透率。

用途:(1)CO2可以解决有机物沉积问题。

我国原油中蜡、沥青质和胶质含量高,驱油过程中,CO2可抽提原油中较高分子量的烃。

(2)复杂油藏注CO2提高采收率

按现有的CO2驱油藏适应性评价标准,目前国外CO2驱技术主要应用于原油粘度低低、注入性良好,均质性较好,无裂缝,厚度较大的油层。

我国完全符合上述条件的油藏较少,利用CO2提高采收率的主要对象是油藏特性和原油特性差的油藏。

10、注CO2提高采收率需解决哪些技术问题?

(1) Co2与原油混相压力高

(2)注Co2过程中的气窜严重(粘性指进,油藏非均质)

(3)有机物的沉积问题(蜡质,沥青质)

(4)复杂油藏的问题

(5)结垢问题

(6)腐蚀问题

(7)井口结垢问题

(8)CO2的运输问题(液态,储罐低温保冷)

(9)注CO2过程中储层物性变化的问题

11、复杂结构井开发油田需解决的关键技术?

(1)在较为复杂的地质条件下,油藏非均质几何形态的精细描述要求数值模拟采用灵活的网格,而用笛卡尔网格存在局限性。

(2)笛卡尔指教坐标网格在某条件下存在严重的网格取向效应

(3)水平井斜井分支井的飞速进步产生了新问题(如网格方向往往与井的方向,流体实际流动的方向一致)

(4)常规数值模拟方法无法充分反映复杂结构井近井地带渗流机理以及干扰机理

(5)如何大幅度提高复杂结构井单井产能,扩大单井控制面积

(6)如何控制含水上升速度

(7)如何提高油藏采收率

(8)如何在复杂油气田中实现少井高产

(9)如何最大程度上提高经济效益

12、分支井产能的影响因素有哪些?如何影响?

为油层水平/垂直渗透率(反比)

h为油层有效厚度,m (影响不大)为生产压差,MPa (正比)

为原油粘度, (反比)为水平井的井眼半径(正比)

L为水平段的长度, m; (正比)为水平井的泄油半径,m; (反比)。