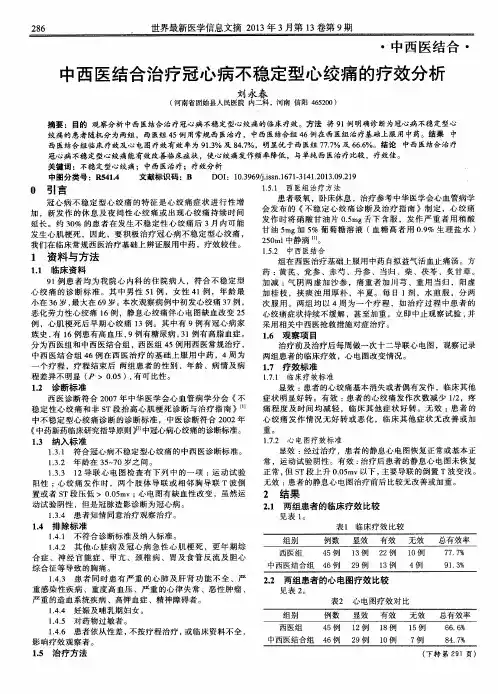

不稳定型心绞痛中西医治疗

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:46

2 讨论本组86例恙虫病诊断成立,发病前均无心脏病史,均无心血管方面表现,如心率增快或减慢、心音弱、心率紊乱、胸闷、心悸等情况,发病前近三个月内曾检查心电图正常。

氯霉素、强力霉素等恙虫病治疗后症状消失,心电图恢复正常。

因此,心电图改变为恙虫病所致。

恙虫病立克次体及其释放的毒素对机体的损害是全身性的,基本的病理变化是,广泛的小血管炎症、血管周围炎及单核吞噬细胞增生,导致器官的急性间质性炎症、血管炎、血管周围炎、实质器官充血水肿、渗出、细胞变性及灶性坏死[3]。

有学者认为,立克次体被吞噬细胞溶解后,其降解产物作为一种变应原引起机体的超敏反应,故恙虫病的并发症较多,受累器官多。

其对心脏的损害表现为,非化脓性间质性心肌炎、间质水肿、弥漫性或局限性炎性细胞浸润,重症者可有心肌细胞脂肪变性坏死,炎症性改变常累及心肌、心起搏传导系统和心外膜[4],从而出现心电图的S T段改变、Q T延长及各种心律失常。

本组资料表明,恙虫病患者并发心电图改变的发生率高达78%,其中不乏潜在致命性心律失常的改变,应引起重视。

恙虫病引起心脏的损害是可逆的,心电图改变多呈一过性,随着原发病病情恢复,心电图改变亦渐消失,预后好。

但笔者认为,对于重症病人应动态观察心电图,必要时行心电监护,以利于及时发现问题及时治疗,减少严重心脏并发症的发生。

参 考 文 献1 彭文伟.恙虫病.传染病学[M].北京:人民卫生出版社, 2005,1182121.2 韩光,赵长伶,鞫名达,等.恙虫病临床疾病诊断治愈好转标准[M].北京:人民军医出版社,1991,33313 王丹枫,林元耀,吕继算,等.恙虫病合并多脏器损害82例分析[J].现代诊断与治疗,2001,12(2):1132114.4 诸思斌,施光峰.恙虫病研究新进展[J].世界感染杂志, 2003,3(1):65267.中西医结合治疗不稳定型心绞痛44例疗效观察上杭县医院(364200) 黄锦坤 莫晓云 伍玉兰随着人们生活水平的提高以及人口老龄化的过程加速,冠心病患病率正呈快速上升趋势。

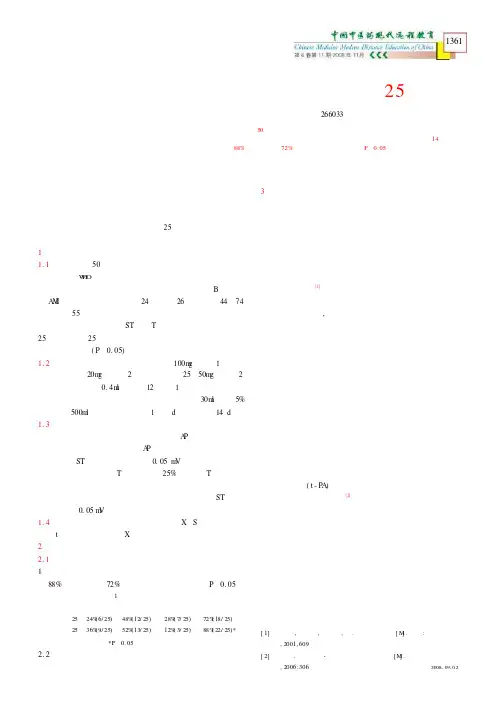

1361中西医结合治疗不稳定型心绞痛25例卢英红山东省青岛市海慈医疗集团中医心内科(266033)摘要:目的观察中西医结合治疗不稳定型心绞痛的临床疗效。

方法50例不稳定心绞痛患者随机均分为治疗组和对照组,两组均用肠溶阿斯匹林、单硝酸异山梨酯、倍他乐克和低分子肝素钙行基础治疗。

治疗组在上述药物治疗的基础上,加用丹红注射液,缓慢静脉滴注,疗程均为14天。

结果经过治疗后两组均能得到明显改善,但治疗组的有效率可为88%,与对照组的72%相比,两组存在显着差异(P<0.05)。

两组治疗前后血尿常规,血糖、血脂、肝肾功能无明显变化,治疗组未发现明显不良反应。

结论中西医结合治疗不稳定型心绞痛疗效显着,值得临床进一步推广。

关键词:不稳定型心绞痛;中西医结合疗法;丹红注射液不稳定型心绞痛是介于稳定型心绞痛与急性心肌梗死之间的一组心肌缺血性综合征,是严重威胁人类健康和生命的常见病、多发病,临床选择合适的治疗方法对改善其预后有着重要的价值。

本组采用中西医结合治疗25例不稳定型心绞痛患者,并与对照组比较,疗效满意,现报道如下:1一般资料1.1一般资料50例不稳定心绞痛患者均按照国际心脏病学会和协会及W H O临床命名标准化联合专题组《关于缺血性心脏病的命名及诊断标准》,并经心电图、心肌酶、心脏B超等排除A M I及其它心脏病。

其中男24例,女26例,年龄44~74岁,平均55岁;全部患者均有胸闷、心前区疼痛等典型心绞痛表现,发作时心电图有ST段、T波改变。

随机分为治疗组25例和对照组25例,两组间年龄、性别、病情严重程度均差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法两组均用肠溶阿司匹林100m g,每天1次,单硝酸异山梨酯20m g,每日2次,倍他乐克25~50m g,每日2次,低分子肝素钠0.4m l,每日12小时1次,皮下注射。

治疗组在上述药物治疗的基础上,加用丹红注射液30m l加入5%葡萄糖液500m l,缓慢静脉滴注,1次/d。

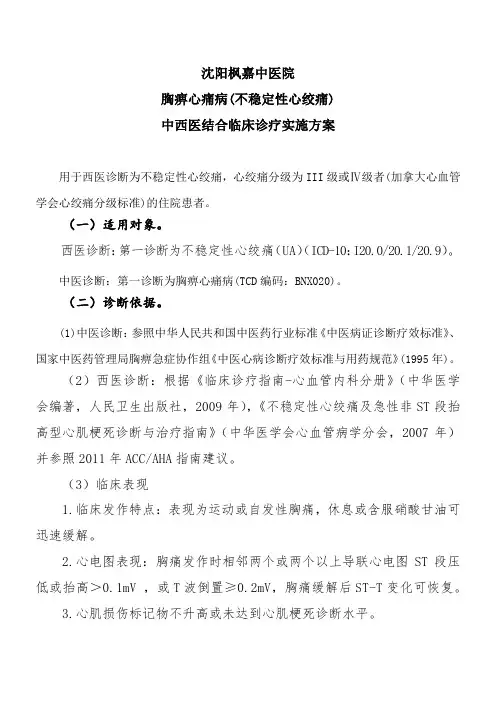

沈阳枫嘉中医院胸痹心痛病(不稳定性心绞痛)中西医结合临床诊疗实施方案用于西医诊断为不稳定性心绞痛,心绞痛分级为III级或Ⅳ级者(加拿大心血管学会心绞痛分级标准)的住院患者。

(一)适用对象。

西医诊断:第一诊断为不稳定性心绞痛(UA)(ICD-10:I20.0/20.1/20.9)。

中医诊断:第一诊断为胸痹心痛病(TCD编码:BNX020)。

(二)诊断依据。

(1)中医诊断:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》、国家中医药管理局胸痹急症协作组《中医心病诊断疗效标准与用药规范》(1995年)。

(2)西医诊断:根据《临床诊疗指南-心血管内科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年),《不稳定性心绞痛及急性非ST段抬高型心肌梗死诊断与治疗指南》(中华医学会心血管病学分会,2007年)并参照2011年ACC/AHA指南建议。

(3)临床表现1.临床发作特点:表现为运动或自发性胸痛,休息或含服硝酸甘油可迅速缓解。

2.心电图表现:胸痛发作时相邻两个或两个以上导联心电图ST段压低或抬高>0.1mV ,或T波倒置≥0.2mV,胸痛缓解后ST-T变化可恢复。

3.心肌损伤标记物不升高或未达到心肌梗死诊断水平。

4.临床类型:(1)初发心绞痛:病程在1个月内新发生的心绞痛,可表现为自发性与劳力性发作并存,疼痛分级在III级以上。

(2)恶化劳力型心绞痛:既往有心绞痛史,近1个月内心绞痛恶化加重,发作次数频繁,时间延长或痛阈降低(即加拿大劳力型心绞痛分级[CCS I-IV]至少增加1级,或至少达到III级)。

(3)静息心绞痛:心绞痛发生在休息或安静状态,发作持续时间通常在20分钟以上。

(4)梗死后心绞痛:指急性心肌梗死发病24小时后至1 个月内发生的心绞痛。

(5)变异型心绞痛:休息或一般活动时发生的心绞痛,发作时心电图显示ST段一过性抬高,多数患者可自行缓解,仅有少数可演变为心肌梗死。

2.证候诊断参照国家中医药管理局重点专科协作组制定的《胸痹心痛病(冠状动脉粥样硬化性心脏病)中医诊疗方案(试行)》。

Mod Diagn Treat现代诊断与治疗2021Mar32(5)不稳定型心绞痛是心内科常见疾病,继发于冠脉阻塞的急性加重,以胸痛为主要临床表现,而合并焦虑是影响不稳定型心绞痛患者预后的重要危险因素。

对此类心血管与心理精神疾病同时存在的现象,将其归为“双心疾病”[1]。

目前,临床治疗不稳定型心绞痛合并焦虑双心疾病患者往往仍以西医药物消除心绞痛症状为主,而忽视对焦虑的治疗,单独应用效果欠佳。

而柴胡舒肝安神汤属于中医方剂,在缓解患者心痛症状的同时,还能安神解郁,减轻患者心理焦虑。

本研究旨在探讨中西医结合治疗不稳定型心绞痛合并焦虑双心疾病患者的临床疗效。

报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2019年2月~2020年2月我院收治的120例不稳定型心绞痛患者,随机数字表法分为对照组和治疗组各60例。

对照组中男29例、女31例;年龄41~77(62.31±4.76)岁;体重指数18~29(23.15±1.48)kg/m2。

治疗组中男30例、女30例;年龄42~79(62.34±4.79)岁;体重指数18~28(23.15±1.45)kg/m2。

两组一般资料比较,无显著差异(P> 0.05),具有可比性。

所有患者及家属均知晓本研究内容,并自愿签署同意书。

本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2诊断标准西医诊断符合《内科学(第九版)》[2]中不稳定型心绞痛相关标准。

中医辨证标准符合《中医病症诊断疗效标准》[3]中心血瘀阻证,主症:心胸阵痛,如刺如绞,固定不移;次症:胸闷心悸,面色晦暗;舌脉:舌质紫暗,或有瘀斑,舌下络脉青紫,脉沉涩或结代。

1.2纳入与排除标准(1)纳入标准:①符合上述诊断标准,且经心电图及冠状动脉造影确诊,未行PCI术者;②焦虑自评量表(SAS)[4]评分均≥50分;③阿森斯失眠量表(AIS)评分≥6分;④精神正常,能进行正常沟通交流。

(2)排除标准:①对研究药物过敏;②严重肝肾功能不全;③合并恶性肿瘤;④入组前接受过相关药物治疗;⑤存在双向情感障碍、痴呆或严重精神病。

中西医结合治疗冠心病不稳定型心绞痛的疗效观察

冠心病是一种由冠状动脉闭塞导致心肌缺血、缺氧的疾病。

不稳定型心绞痛是冠心病

的一种类型,在其发作时患者会出现剧烈的心绞痛,常伴随心电图改变和血清心肌酶的增高。

该类型心绞痛的危害较大,需要对其进行及时有效的治疗。

中西医结合治疗冠心病不

稳定型心绞痛已经被广泛应用,其疗效如何仍需要进一步观察。

本次观察选取了50名冠心病不稳定型心绞痛患者,随机分为治疗组和对照组,每组

25人。

治疗组采用中西医结合治疗方法,包括西药治疗、中药汤剂口服、针灸和推拿手法。

对照组采用传统西医治疗方法,包括口服硝酸甘油、阿司匹林等药物。

治疗后,观察患者的心电图改变、血清心肌酶的变化、症状缓解等情况。

结果显示,

治疗组的心电图改变和血清心肌酶的增高情况均明显低于对照组,差异有统计学意义

(P<0.05);同时治疗组的症状缓解率也明显高于对照组(P<0.05)。

综合观察结果,中西医结合治疗冠心病不稳定型心绞痛的疗效较传统西医治疗方法更好,可以明显缓解症状,改善患者心电图和血清心肌酶的情况。

因此,在治疗冠心病不稳

定型心绞痛时,中西医结合治疗方法值得临床推广应用。