中国城市人口密度及其变化_黄洁

- 格式:pdf

- 大小:716.81 KB

- 文档页数:6

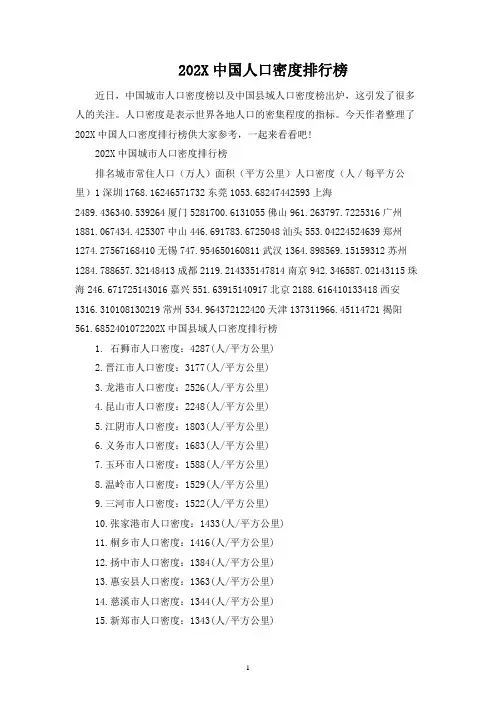

202X中国人口密度排行榜近日,中国城市人口密度榜以及中国县域人口密度榜出炉,这引发了很多人的关注。

人口密度是表示世界各地人口的密集程度的指标。

今天作者整理了202X中国人口密度排行榜供大家参考,一起来看看吧!202X中国城市人口密度排行榜排名城市常住人口(万人)面积(平方公里)人口密度(人/每平方公里)1深圳1768.16246571732东莞1053.68247442593上海2489.436340.539264厦门5281700.6131055佛山961.263797.7225316广州1881.067434.425307中山446.691783.6725048汕头553.04224524639郑州1274.27567168410无锡747.954650160811武汉1364.898569.15159312苏州1284.788657.32148413成都2119.214335147814南京942.346587.02143115珠海246.671725143016嘉兴551.63915140917北京2188.616410133418西安1316.310108130219常州534.964372122420天津137311966.45114721揭阳561.6852401072202X中国县域人口密度排行榜1. 石狮市人口密度:4287(人/平方公里)2.晋江市人口密度:3177(人/平方公里)3.龙港市人口密度:2526(人/平方公里)4.昆山市人口密度:2248(人/平方公里)5.江阴市人口密度:1803(人/平方公里)6.义务市人口密度:1683(人/平方公里)7.玉环市人口密度:1588(人/平方公里)8.温岭市人口密度:1529(人/平方公里)9.三河市人口密度:1522(人/平方公里)10.张家港市人口密度:1433(人/平方公里)11.桐乡市人口密度:1416(人/平方公里)12.扬中市人口密度:1384(人/平方公里)13.惠安县人口密度:1363(人/平方公里)14.慈溪市人口密度:1344(人/平方公里)15.新郑市人口密度:1343(人/平方公里)16.常熟市人口密度:1314(人/平方公里)17.嘉善县人口密度:1279(人/平方公里)18.海宁市人口密度:1247(人/平方公里)19.普宁市人口密度:1234(人/平方公里)20.平湖市人口密度:1205(人/平方公里)21.正定县人口密度:1130(人/平方公里)22.瑞安市人口密度:1126(人/平方公里)23.滕州市人口密度:1053(人/平方公里)24.乐清市人口密度:1049(人/平方公里)25.平潭县人口密度:1038(人/平方公里)26.太仓市人口密度:1010(人/平方公里)27.香河县人口密度:1002(人/平方公里)人口密度分类为使人口密度同资源、经济紧密结合,人口密度分为:①农业人口密度。

中国城市人口密度变化统计与空间格局分析-城市社会学论文-社会学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——一引言在过去的一段时间里,中国城市化经历了一个以速度扩张、数量增长为主的发展时期,伴随城乡二元结构的变迁,大量农村人口流向城市,为中国城市发展提供了充足的廉价劳动力,带来了人口红利,有力地支持了中国经济的增长奇迹.同时城市化的快速推进过多地依靠扩大投资规模和增加物质投入,使有限的自然供给能力和生态环境承载能力日渐削弱,造成环境污染、生态破坏、水源短缺等一系列黑色问题.党的十八大后,中央经济工作会议明确指出: 要积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因势利导,趋利避害,积极引导城镇化的健康发展.传统的城镇化是土地的城镇化,而新型的城镇化是人口的城镇化,其中最核心的问题是农民工的市民化.在此背景下,研究过去十余年间中国人口与土地城镇化的关系就具有了重要意义.人口密度是研究人口分布的常用方法[1].胡焕庸绘制了第一张中国人口密度图,发现东西部人口分布有一条明显的分界线,大致相当于黑龙江省的爱辉与云南省腾冲之间的连线,这条界线即中国人口分布的胡焕庸线[2].韩惠等利用中国第四次人口普查资料,基于GIS 的人口信息系统,通过中国人口密度图,论证了中国人口分布的空间格局并分析了成因[3].近些年因空间分析、统计分析等技术的引入,人口密度空间化问题得到了广泛而深入的研究,研究方法主要有相关分析[4 -5]、面插值[6 -7]等.然而这些研究缺乏对城市人口密度的描述性分析.周建高等认为对统计数据不加分析会得出偏离实际的结论[8].目前对城市人口密度的统计分析仍较少,刘芳从不同角度对中国城市人口密度差异进行了统计分析,并据此分析了中国城市化进程中存在的问题,提出了相关政策建议[9]; 葛美玲等将人口密度空间化的同时对人口密度统计数据进行了分析[10].综上可见,已有研究主要着眼于分析城市人口密度与空间化,很少揭示中国人口密度与土地城镇化的关系.为响应新型城镇化的号召,本研究以地级市、省会城市、直辖市等城市的市辖区人口密度为对象,着重通过对中国十余年间城市人口与用地规模的变化来探讨其对中国城市人口密度变化的影响,并分析中国城市人口密度的空间格局及其变化类型以及影响中国城市人口密度及其变化的因素.二城市人口密度定义与数据来源人口密度是指单位面积土地上的人口数量,通常计算城市人口密度的方法是城市人口除以城市面积.城市人口规模是城市研究中最基础、最重要、使用最多的指标[11],也是城市人口密度研究的基础.在中国,统计学上的城市人口和城市面积都有多种计算标准,因此存在关于城市人口密度的多种说法.考虑到数据的可获得性及本文着重分析城市人口密度的时空变化,选取的指标必须具有横向和纵向的双重可比性,故本研究的人口密度是指城市市辖区总人口与市辖区土地面积的比值.本研究所用的2000 年、2005 年与2011 年的城市市辖区土地面积与总人口数据均来源于2001 年、2006 年、2012 年的《中国城市统计年鉴》.三中国城市人口密度变化统计分析1. 总体情况2000 年到2011 年十余年间,地级市的数量共增加了25 个,其中2000 年到2005 年间增加了24个地级市,而2005 年至2011 年间增设铜仁、毕节2个地级市,同时撤销地级巢湖市,改设为县级巢湖市,由合肥市代管.2000 年到2005 年间,中国城市的人口数量增长了7701. 76 万人,增幅为26. 94%; 用地规模拓展了153044 平方千米,增幅为34. 69%.由于城市人口规模的相对增长速度落后于用地规模的相对增长速度,中国城市的平均人口密度由2000 年的7. 82 人/ 平方公里降为2005 年的610. 58 人/ 平方公里.2011 年中国城市的人口与用地规模比2005 年均有所增长,但增速小于2000 年至2005 年的增速.2005 年至2011 年间,人口与用地规模的增幅分别为9. 73%和8. 26%,人口规模的增长速度相对快于用地规模的增长速度,故2011 年的人口密度比2005 年的人口密度有所回升,增长了1. 36 个百分点.2. 各地区情况将全国区域划分为东中西部地区,东部地区自北向南包括辽、京、津、冀、鲁、苏、沪、浙、闽、粤、桂、琼等12 个省、直辖市、自治区; 中部地区包括内蒙古、黑、吉、晋、皖、赣、豫、湘、鄂等九个省、自治区; 西部地区包含其余的十个省、直辖市、自治区.根据以上划分方法对中国不同地区的城市人口、用地规模及人口密度进行统计分析( 见表1) ,得出结论如下.最多,人口密度最大; 西部地区人口最少,人口密度最小,人口与人口密度均由东部地区向西部地区递减.第二,从2000 年到2011 年中国城市的平均人口密度呈波动下降趋势.具体到各地区,东部与西部地区平均人口密度变化过程表现为先降低后小幅度上升,而中部地区的平均人口密度在十余年间呈缓慢上升趋势.第三,从2000 年到2005 年,东部与西部地区的城市人口与用地规模均大幅度扩张,人口密度有较大幅度下滑,这是东部和西部五年间的人口增长速度相对滞后于用地规模的扩张速度带来的结果.2005 年至2011 年间,由于东中部地区的人口增幅相对高于用地规模的增幅,东中西部地区的城市人口密度均有所增加,但东部地区人口密度增长最少,不足3 人/平方公里.第四,中部地区的城市平均人口密度呈上升趋势,但2005 年到2011 年间的人口密度增长幅度大于2000 年到2005 年的增长幅度.这表明,中部地区城市在2000 年到2011 年间处于城市化阶段,且2005 年至2011 年间城市化进程加快.3. 各级城市情况按城市市辖区总人口划分城市等级①,可将城市划分为超大城市( 500 万人以上) 、特大城市( 200 -500 万人) 、大城市( 100 -200 万人) 、中等城市( 50 -100 万人) 和小城市( 50 万人以下) .( 1) 城市数量及城市规模的变化超大城市、特大城市及大城市的数量在2000 年至2005 年与2005 年至2011 年间均有增加; 中等城市数量在2000 年至2005 年间增加了5 个,2005 年之后城市数量保持不变; 小城市数量呈加速减少的趋势.十余年间,除小城市外的各类城市的人口和用地规模均有增加.其中人口和用地规模增长比重最大的是特大城市,人口增加了约4562 万人,占总增长人口的44. 70%; 用地扩张了62582 平方公里,占土地总扩张面积的30. 96%.该类城市十余年间的人口增长速度相对快于土地扩张的速度,人口密度理应增加,但新增的城市数量较多,一定程度上影响了该类城市的总人口与用地规模,进而影响了城市的平均人口密度.城市人口与用地规模增长比重最小的是小城市,人口不断减少,十余年间减少约685万人; 用地呈现小规模的扩张,仅增加了15082 平方公里,占土地扩张总面积的7. 46%; 然而小城市数量减少了17 个,这表明小城市的土地总面积的增长主要是靠城市内部土地面积的扩张.( 2) 城市人口密度的变化2000 年至2005 年间,除超大城市的平均人口密度增长了144 人/平方公里之外,其他各类城市的平均人口密度降幅在70 - 100 人/平方公里之间.2011 年比之于2005 年,除大城市的人口密度增长了7. 40 人/平方公里外,其他各类城市的人口密度均降低,特别是特大城市的人口密度降低至224 人/平方公里,降幅达18. 95%.总的来说,十余年间,仅有超大城市的人口密度上升了,其余各等级城市的人口密度均不同程度地下降了.4. 直辖市、省会城市、地级市情况( 1) 城市人口与用地规模变动从图表1 可知,2000 年至2011 年的十余年间,直辖市、省会城市及除省会城市外的地级市的人口数量与用地规模均有所增长,但不同级别的城市的人口与土地规模增速存在差距.2000 年至2005 年间,直辖市的总人口与用地规模相对增长速度落后于省会城市与地级市各自的总人口与用地规模的相对增长速度,而2005 年至2011 年间,直辖市总人口与用地规模增长迅速,超过了省会城市与地级市.( 2) 城市人口密度的变化从人口密度看,2000 年中国城市平均人口密度依省会城市、直辖市、地级市逐渐降低; 2000 年至2005 年间,由于省会城市土地面积扩张了25455 平方公里,扩张比率为52. 73%,大大超过人口26. 62% 的增长率,导致省会城市平均人口密度降低幅度较大,直辖市平均人口密度超过省会城市的平均人口密度.2011 年直辖市总人口和用地规模相比2005 年分别增长了944. 49 万人、17481 平方公里,人口增长比例约为面积增长比例的一半,以致直辖市平均人口密度降低了248. 18 人/平方公里,省会城市平均人口密度大于直辖市平均人口密度.此外,2005 年省会城市与地级市的平均人口密度比2000 年有所降低; 2005 年以后,这两个行政级别的城市的平均人口密度均有所增长.四中国城市人口密度空间格局分析1. 城市人口密度空间格局分析2000 年,中国城市人口密度在2000 人/ 平方公里以上的城市共44 个,主要分布在华北平原及长江三角洲地区,是中国人口高度集聚城市的集中分布区.此外,长江中上游流域有若干人口高度集聚的城市如成都、襄樊、长沙、黄石、南昌等,这些城市呈串珠状分布; 沿海城市如盘锦、鞍山、莆田、揭阳、汕头等也是人口高度集聚的城市.2005 年,中国城市人口密度在2000 人/ 平方公里以上的城市共39 个,相比2000 年减少了5 个.长三角地区人口高度集聚城市的数量有所减少,如上海、苏州、常州、无锡、杭州、南京等城市五年间的用地扩张的速度成倍地快于人口的增长速度,导致其人口密度降为2000 人/平方公里以下,已不属于人口高度集聚城市.与此同时,华北平原与渤海湾沿岸人口高度集聚的城市数量有所增加,新增的人口密度超过2000 人/平方公里的城市有唐山、秦皇岛、廊坊、长治、晋城等城市.2011 年,中国城市人口高度集聚的城市,即人口密度超过2000 人/平方公里的城市仅有32 个,相比2005 年减少了7 个.其中,长江流域人口高度集聚的城市数量有所减少,如芜湖、长沙、湘潭、南通等城市退出了人口高度集聚城市的行列; 秦岭淮河以北的人口高度集聚城市数量未发生变化,但城市发生了变化,衡水、秦皇岛两市的地位被安阳、张家口两市; 东南沿海的东莞和莆田两市分别由于人口规模锐减和用地规模急剧扩张导致人口密度降为1000 人/平方公里.2. 城市人口密度变化类型根据2000 年、2005 年、2011 年的中国城市的人口密度数据,划分得出先降后升、先升后降、一直升、一直降及先升后不变五种人口密度变化类型( 见表3) ,同时绘制了中国城市人口密度变化类型图( 见图2) ,在此基础上分析了中国城市人口密度变化类型格局.从图 2 可以明显地看出,中国的城市分布与人口分布具有一致性,超过90% 的地级及以上城市位于胡焕庸线的东南方,而在胡焕庸线的西北方,城市数量较少.先降后升型的城市主要包括京、津、沪三个直辖市与宁、杭等八个省会城市及44个地级市的市辖区,其中直辖市和省会城市位于东部的居多,地级市则主要分布于东部的江苏、浙江、广东三省以及中部的安徽、河南、湖南与湖北四省.先升后降型的城市包括重庆一个直辖市与长春、福州、长沙三个省会城市及41 个地级市,主要位于东部的辽宁、山东、福建与广东四省,此外,中部的湖北省也是重要的分布区.人口密度一直升型的城市数量最多,包括太原、呼和浩特、沈阳、合肥等12 个省会城市及唐山、邯郸、邢台等123 个地级市,它们分布比较集中,成片状分布于中部地区及西部的四川盆地,同时,黄土高原、河西走廊、贵昆铁路沿线以及东部的河北、山东、浙江等省份均有一定规模的分布区.人口密度为一直降型的城市数量较少,包括哈尔滨、银川、乌鲁木齐三个省会城市与21 个地级市,这些城市主要散布在东北地区的松嫩平原、小兴安岭东南端、长白山北段和辽宁中部以及江淮流域.除此之外,仅有黑龙江省的黑河市的人口密度变化类型为先升后不变型.3. 影响我国城市人口密度及其变化的因素( 1) 历史因素人口密度的高低具有延续性,过去的人口密度能决定现在的人口密度.如黄河下游流域是中华文明的发源地之一,其气候、地形等条件适于农业发展,加之若干城市长期是全国的、经济、文化中心,农业生产技术水平较高,食物的生产量较大,理所当然地能供应更多的人口,因而该区域人口多、人口密度大.( 2) 经济因素除历史因素外,城市经济发展速度也对城市人口密度具有重要的影响.如东部沿海的京津唐、长三角、珠三角等地区经济发达且发展速度快,吸引了大量的外来人口,城市的人口数量增加,人口密度上升; 反之,中西部地区的城市经济发展慢,居民生活水平不高,迁出或常年外出务工的人口较多,这导致了城市人口数量减少,人口密度降低.( 3) 城市规划及行政区划调整因素为加快城市化进程,许多城市或地区采取调整城区范围、撤销县或地区改设市、撤地级市改设县级市等措施,扩大城市规模,这在很大程度上影响了城市的人口密度.( 4) 城市人口与用地异速增长因素处于城市化加速发展阶段的城市,其人口不断集中,城市土地面积的相对增长落后于城市人口规模的相对增长,这必然带来人口密度增加,即所谓的城市人口与用地呈现负的异速增长关系[12],如中部地区的南昌市、郑州市、合肥市等; 另一些由县镇转成的城市,其广大农村土地作为城市土地计算,导致城市土地面积的相对增长超过人口规模的相对增长,从而造成城市人口密度降低,如福建省的莆田市.( 5) 城市人口的自然增长因素受传统生育观念如一定要生个儿子、养儿防老等影响深刻的地区,人口出生率较高,人口密度也随之增长; 而长三角等经济发达地区,人们的生育观念开始转变,许多人不愿生育或只生一个,造成人口出生率降低,致人口密度下降.五结论第一,十余年间,中国城市的平均人口密度呈波动下降趋势,但不同地区、不同人口规模、不同行政划分的城市的人口密度变化均存在差异.第二,黄河下游流域与长三角地区是中国城市人口高度集聚的主要区域.此外,人口高度集聚的城市在其他地区分布较为零散.第三,人口密度变化类型可分为五类: 先降后升、先升后降、一直升、一直降、先升后不变.其中,人口密度变化类型为一直升型的城市数量最多,且在中部地区、四川盆地成片状分布.第四,影响中国城市人口密度及其变化的因素如下: 历史继承的人口密度、城市经济发展的速度、城市规划及行政区划的调整、城市人口与用地的异速增长关系及城市人口的自然增长率.参考文献[1] 吕安民等. 人口密度的空间连续分布模型[J]. 测绘学报,2003( 4) : 344 - 348[2] 胡焕庸. 中国人口之分布---附统计表与密度图[J]. 地理学报,1935( 2) : 33 -74[3] 韩惠,刘勇,刘瑞雯. 中国人口分布的空间格局及其成因探讨[J]. 兰州大学学报,2000( 4) : 16 -21[4] 董春等. 地理因子与空间人口分布的相关性研究[J]. 遥感信息,2002( 4) : 61 -[5] 廖顺宝,李泽辉. 四川省人口分布与土地利用的关系及人口数据空间化试验[J]. 长江流域资源与环境,2004( 6) : 557 -561[6] 闫庆武,卞正富,赵华. 人口密度空间化的一种方法[J]. 地理与地理信息科学,2005( 5) : 45 -48[7] 闫庆武等. 基于居民点密度的人口密度空间化[J]. 地理与地理信息科学,2011( 5) : 95 -98[8] 周建高,王凌宇. 城市人口密度的中日比较及对中日城市研究的反思[J]. 现代城市研究,2013( 7) : 76 -81[9] 刘芳. 中国城市人口密度的区域差异及政策建议[J]. 城市探索,2011( 6) : 19 -21[10] 葛美玲,封志明. 中国人口分布的密度分级与重心曲线特征分析[J]. 地理学报,2009( 2) : 202 -210[11] 周一星,于海波. 中国城市人口规模结构的重构( 一) [J]. 城市人口,2004( 6) : 49 -56[12] 石元安. 80 年代以来我国城市人口与用地的异速增长分析[J]. 城市问题,1996( 1) : 8 -12。

中国城市人口密度榜一览近年来,中国城市的人口密度逐渐增加,目前已经成为各个城市发展面临的一个问题。

人口密度过高不仅会给城市的环境和生活带来巨大的压力,而且还会导致一系列的社会问题。

因此,为了更好地了解中国城市的人口密度问题,本文将介绍一些中国城市的人口密度情况,以此来探讨其背后的原因和解决方案。

一、城市人口密度的定义城市人口密度是指单位面积内的城市人口数量。

以我国常用的人口/平方公里作为衡量单位,该指标可以反映出城市人口的集聚程度和城市土地的利用率。

人口密度通过统计城市人口和面积而得出,其中人口数量通常使用户籍人口或者实际居住人口来计算。

二、中国城市人口密度榜一览1、深圳:7789人/平方公里深圳是目前中国人口密度最高的城市之一。

深圳地处广东省,作为经济发达的特区城市,其人口规模超过了13.6万人/平方公里。

因此,深圳成为了中国人口密度最高的城市之一。

同时,深圳的高科技和经济发展速度也是全国出名的。

2、北京:1530人/平方公里北京作为我国的首都,是一个既历史悠久又富有现代化气息的城市。

然而,由于其地理位置和政治地位的所在,北京的人口密度相当高,尤其是在市区部分,人口密度更是超过了1530人/平方公里。

虽然北京正在努力实施城市更新和重组计划,但城市人口密度依然处于一个较高水平。

3、上海:3820人/平方公里上海是一个全球重要的经济中心和文化城市。

然而,由于其地理位置和发展历史的所在,上海的人口密度相当高,尤其是在市区部分,人口密度超过了3820人/平方公里,在中国城市中排名第三。

上海人口密度高的原因主要是由于城市的发展速度和工业化进程较为迅猛,且存在着作为经济中心吸引外来劳动力的趋势。

4、广州:3100人/平方公里广州地处珠江三角洲地区,也是中国南方的一个重要城市。

由于其地理位置和经济地位的所在,广州的人口密度相当高。

然而,这个城市正在不断努力改善环境和城市建设,以减轻因人口密度过高而产生的压力。

人口统计学知识:中国城市内外迁流人口特征与趋势随着我国城市化进程的不断加快,城市内外迁流人口数量不断增长。

这些迁流人口既是城市人口变化的重要组成部分,也是经济和社会发展的重要推动力。

本文将从中国城市内外迁流人口的特征和趋势两方面进行分析和探讨。

一、中国城市内外迁流人口的特征1.性别和年龄特征中国城市内外迁流人口中,男性占比明显高于女性。

据十三五规划期间,城镇常住人口性别比为105.4(男性比女性多)。

同时,城市内外迁流人口中的年轻人比例也较高,其中15-29岁的人群占比最大,这与他们在生涯发展和寻求机会的需求有关。

2.教育和技能特征中国城市内外迁流人口中,受教育程度较高的人群比例较高,大部分人具有高中及以上学历,其中大学毕业生比例最高。

此外,技能水平也是影响城市内外迁流的关键因素,具有专业技能的人群更容易在城市内外迁流中获得机会。

3.收入和职业特征城市内外迁流人口中,收入较低的人群占比比较高,他们寻求更好的就业机会和生活条件。

同时,迁流人口中,打工者和劳动力密集型行业的职业人群占比也较高,而知识型和技术型人才占比相对较低。

二、中国城市内外迁流人口的趋势1.城市人口加速向中西部地区转移随着我国城市化升级的推进,一些较发达的东部沿海城市已经开始出现高端人才的外流和劳动力的向中西部地区转移的趋势。

专家认为,未来,随着内需市场的逐渐发展,中西部地区将更好发展,吸引更多城市内外迁流人口。

2.城市化进程加速推进我国城市化进程仍处于快速发展期,未来还将持续加速推进。

预计到2030年,我国城市化率将达到75%左右,城市人口规模超过7亿,这将吸引更多人口向城市迁移。

3.城镇化水平和人口密度的提高随着城市化进程的推进,城镇化水平和人口密度不断提高,城市交通、住房和公共服务不断完善,这将吸引更多城市内外迁流人口。

同时,大家也应该注意到,城镇化过程不能一味追求质量和速度,要确保环境、气候等因素的实际情况,以保障人民的利益。

《内蒙古人口密度与土地利用变化研究》篇一一、引言内蒙古自治区作为中国北方的一个重要地区,以其广袤的土地和丰富的资源而闻名。

随着经济社会的快速发展,内蒙古的人口密度和土地利用状况发生了显著变化。

本文旨在探讨内蒙古人口密度与土地利用变化的关系,以期为该地区的可持续发展提供科学依据。

二、研究背景及意义近年来,随着城市化进程的加快,内蒙古地区的人口密度和土地利用状况发生了显著变化。

研究该地区的人口密度与土地利用变化,有助于了解区域人口分布和土地利用的动态变化,为制定科学合理的土地利用政策和人口发展规划提供依据。

同时,对于促进内蒙古地区的经济社会发展、生态环境保护和可持续发展具有重要意义。

三、研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法,运用遥感技术、GIS空间分析技术和统计数据等方法,对内蒙古地区的人口密度和土地利用变化进行研究。

数据来源包括遥感影像数据、统计年鉴、相关研究报告等。

四、内蒙古人口密度变化分析1. 人口密度的时空分布特征内蒙古地区的人口密度呈现出明显的时空分布特征。

总体上,人口主要集中在东部和中部地区,西部地区人口较为稀少。

随着时间的变化,人口密度的空间分布呈现出一定的变化趋势,但总体格局保持稳定。

2. 影响因素分析影响内蒙古人口密度变化的因素主要包括自然环境、社会经济、政策因素等。

自然环境因素如气候、水资源、土地资源等对人口分布具有重要影响。

社会经济因素如经济发展水平、交通通讯、教育医疗等也是影响人口分布的重要因素。

政策因素如国家区域发展战略、移民政策等也对人口分布产生一定影响。

五、内蒙古土地利用变化分析1. 土地利用类型的转变随着社会经济的发展,内蒙古地区的土地利用类型发生了显著变化。

农田、居民点等建设用地的面积不断增加,草地、林地等自然用地逐渐减少。

同时,由于过度开垦和不合理利用,导致土地荒漠化、沙化等问题日益严重。

2. 土地利用变化的驱动因素土地利用变化的驱动因素主要包括人口增长、经济发展、政策推动等。

中国城市人口密度榜前十近年来,中国城市化进程不断加速,城市人口数量不断增长。

城市人口密度的高低直接影响着城市的空气质量、城市交通、城市基础设施建设等多个方面。

本文将介绍中国城市人口密度榜前十,让我们一起看看这些城市的特点和亮点。

第一名:香港(人口密度为6.5万人/平方千米)香港一直是中国城市人口密度最高的城市,其人口密度是全球最高之一。

香港国土面积仅有1104平方千米,但人口却超过700万,人均空间仅有15.7平方米。

香港教育资源丰富,拥有世界一流的高等教育机构,享有国际声誉。

香港的旅游业也非常发达,吸引了众多游客前来观光游玩,旅游业对香港经济的发展起到了重要的推动作用。

第二名:上海(人口密度为3820人/平方千米)上海是中国第一大城市,也是人口密度第二高的城市。

上海拥有丰富的文化底蕴和多彩的城市景观,是一个繁荣的国际大都市。

随着上海城市化进程的加速,城市基础设施不断完善,交通不断便利化,高科技产业不断发展壮大,吸引了大量的人才前来发展。

上海在自身发展的同时,也为全国经济的发展做出了重要的贡献。

第三名:北京(人口密度为2235人/平方千米)北京是中国的首都,也是一个人口众多的城市。

北京拥有悠久的历史和文化底蕴,同时也是全国经济、金融和文化中心之一。

作为中国的文化名城,北京受到游客的青睐,吸引了大量的国内外游客前来观光。

北京的高科技产业也相当发达,引领着中国科技的发展。

第四名:天津(人口密度为1840人/平方千米)天津是我国的直辖市之一,也是重要的经济、交通和文化中心。

天津的人口密度位居全国第四,是一个典型的口岸城市。

天津拥有十分丰富的历史人文资源,拥有众多的名胜古迹和文化景点。

天津的经济也比较发达,制造业、服务业、金融业等领域都有较好的发展前景。

第五名:深圳(人口密度为1575人/平方千米)深圳是中国改革开放的先行者之一,也是中国经济的重要增长极。

深圳位于华南地区,是改革开放以来快速发展的城市之一。

人口与城市数据分析报告人口变化城市发展居民生活等大数据剖析尊敬的读者:本文旨在对人口与城市数据进行分析,剖析人口变化对城市发展及居民生活等方面的影响,从大数据的角度出发,探索城市可持续发展的路径。

一、人口结构与城市发展人口是城市发展的重要基础,人口结构的变化对城市发展具有深远的影响。

根据国家统计局发布的数据,2019年我国总人口达13.99亿人,城市人口占比达60.6%,城市化率逐年提高。

但同时,人口老龄化的问题也逐渐凸显,年轻人流入城市的速度不如老年人的流出速度。

这样的人口结构对城市的产业结构、社会保障等方面带来了诸多挑战。

二、人口流动与城市发展人口流动是城市发展的重要动力,也是城市规划的重要依据。

根据大数据统计分析,中国目前有约2亿的农村劳动力进入城市工作,但是随着城市的发展,城市中高素质人才的流动也越来越频繁。

这种人口流动的趋势对城市的产业结构、社会保障、城市规划等方面带来了挑战,但同时又带来了机遇,如人口的流动可以促进城市之间的互通有无,促进区域经济的发展。

三、人口增长与居民生活人口的增长对城市的居民生活具有重要的影响。

随着城市的发展,人们对于居住环境、生活质量等方面的需求也越来越高。

但在一些城市,由于人口的快速增长,城市规划缺失等原因,城市的居住环境、生活质量等方面也存在很多问题。

因此,城市规划应当注重人口增长对居民生活的影响,通过加强城市管理、完善城市建设、创新城市经济等方式,提高城市居民的生活质量。

四、数据分析与城市规划大数据是当前全社会关注的热点话题之一,我们可以通过大数据分析来发现人口、城市发展、居民生活等方面的关联性。

例如,我们可以通过大数据分析发现不同人口结构的城市发展状况有很大的差异,同时不同的人口流动对城市居民的生活方式等方面也具有很大的影响。

在城市规划的过程中,我们也应当注重数据分析的应用,通过科学的数据理论来指导城市规划和管理。

综上所述,人口与城市数据分析是许多领域的研究热点,对于城市的可持续发展具有重要的意义。

人口统计学知识:中国城市化进程中的人口资源和环境保护问题随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速推进,人口逐渐向城市转移。

最近的统计数据表明,我国城市人口比重已经超过了50%,其中一些地区的城市化率更达到了70%以上。

这一进程不仅带来了一系列的经济和社会发展机遇,同时也带来了不可避免的人口资源和环境保护问题。

首先,城市化加速人口资源的消耗。

城市中建筑物、道路、公共设施等基础设施的建设和运营需要大量的能源和水资源,同时每年都会产生大量的废水、废气和垃圾等环境污染物。

从整体上看,城市化的过程中,人口对资源的需求呈现出逐渐增长的趋势。

这给环境保护和可持续发展带来了极大的挑战。

其次,城市化给环境带来了严重的污染。

城市化进程中,环境质量也成为了关注的热点之一。

城市的人口密度较大,交通繁忙、工业和商业活动频繁,这些因素导致的废气和废水排放进一步加剧了环境污染问题。

同时,城市的大量垃圾无处可倾,也给城市环境带来了严峻的挑战。

解决人口资源和环境保护问题已经成为了城市化进程中不能忽视的一个重要问题。

政府的角色已经成为减缓和解决这些问题的关键。

政府必须努力通过法规和规章制度来限制和指导城市化的过程。

加强公共设施的建设,并确保它们的可持续性和高效性。

大力推进垃圾分类处理,加大污染物治理和减少污染物的排放。

社会各界也应该积极投身到这一问题中,通过加强人们的环境保护意识,引导大众在城市生活中更加环保和精致化。

企业应该在追求利润和发展的同时,加强环境保护意识的培养和实践,回报社会的同时,也使得自身更具可持续发展性。

总之,随着城市化进程的加速推进,所带来的人口资源和环境保护问题也更加凸显。

解决这些问题是我们在城市化进程中应该着重考虑的重要问题。

政府和社会各界应该齐心协力,共同推进可持续的城市发展,使城市变得更加宜居。

中国城市人口密度排名表一览大全随着城市化进程的不断推进,中国城市人口密度排名已成为一个热门话题。

不同的城市人口密度不同,也决定了城市的发展方向与居民的生活质量。

通过对中国城市人口密度排名进行了解,我们可以更好地了解和认识我们所生活的城市。

一、全国城市人口密度排名根据最新的数据排名表,上海市是全国最为人口密集的城市,其人口密度高达3811人/平方公里。

而与之相反的是地级市凉山州,它的人口密度仅为79人/平方公里,可见差距之大。

除此之外,北京市、广州市、深圳市、天津市、香港特区分别位居全国城市人口密度排名前五位。

二、国内特大型城市人口密度排名特大城市是指GDP在1万亿以上的城市,它们通常具有高人口、高繁荣度、高竞争力等特点。

据数据显示,北京市也是我国特大城市人口密度最高的地区,其密度为1.235万人/平方公里。

其次是上海市,其人口密度略低于北京市,但仍高达9000多人/平方公里。

深圳市的人口密度也接近7000人/平方公里,而国内其他特大城市的人口密度相对较低。

三、区域城市人口密度排名不同区域的城市人口密度也存在差异。

比如,华北区域(如北京市和天津市)人口密度较高,达到了2000人/平方公里以上;而西部地区则相对较低,尤其是青藏高原平均人口密度与其他地区相比差距更大。

其次,东南沿海地区的城市人口密度也比内陆地区高出不少。

因此,在规划城市发展时,需要根据区域差异采取不同的发展策略。

四、城市人口密度对城市发展的影响城市人口密度对城市的发展与居民的生活质量有着重要影响。

一方面,高人口密度意味着城市人口集中,市容市貌的建设难度大,交通拥堵、环境污染、资源短缺等问题也相应加剧,进而导致城市居民的生活压力增大。

另一方面,低人口密度会导致城市资源利用率的低下、社会基础设施建设延迟等问题。

因此,在城市规划与人口控制的过程中,需要考虑到城市的符合生态平衡的可持续发展。

总的来说,了解中国城市人口密度排名表对于我们认知现实社会与制定相应的城市规划具有重要的参考价值。

中国城市人口密度榜出炉一览近日,中国城市人口密度榜单出炉。

该榜单根据各城市的人口数量和城市面积进行统计并排名,可以看出中国各大城市的人口密度情况。

以下是一份中国城市人口密度榜的榜单:1、北京市2、上海市3、天津市4、重庆市5、香港特别行政区6、深圳市7、广州市8、成都市9、武汉市10、沈阳市从榜单上可以看出,北京市以近20万人/平方公里的人口密度位居榜首,是中国人口密度最高的城市。

上海市、天津市和重庆市分别位列第2、3、4名,与北京市的人口密度相差不大。

香港特别行政区与深圳市紧随其后,成都市、广州市、武汉市和沈阳市排在第8至10名之间。

对于中国这样人口众多的国家来说,城市人口密度排名反映了城市化程度和居住环境的状况。

如北京和上海等一线城市,人口众多、经济发展水平高,但是压力也非常大。

社区公共设施、交通、环境等问题亟待解决,因此很多人选择在郊区居住。

此外,城市人口密度也反映了城市规划和管理的水平。

在城市过度发展的情况下,城市计划和管理没有跟上,导致城市面积和居住环境受到损害。

近年来,由于城市化的快速推进,许多城市规模不断扩大,但是因为有些城市的规划和管理不够足够健全,致使城市绿地面积严重不足,交通拥堵,环境噪音等问题日益严重。

因此,城市人口密度排名的数据提醒了我们,城市化的进程必须要科学规划、合理管理,既要满足居民的需求,也要更好地保护城市的生态环境。

尤其是在城市建设和规划中,应重视公园绿地和居住空间的配置,减轻城市的压力,创造更健康的生活环境。

总之,从中国城市人口密度榜单上可以看出,城市化已成为中国社会发展的趋势,但是需要遵循科学的规划和管理,确保居住环境优良,符合人民群众的需求。

Beijing City LabBCL, 2014, Spatiotemporal changes of population density and urbanization pattern in China: 2000-2010. Beijing City Lab. Working paper #36中国人口密度的时空演变与城镇化空间格局初探:2000-2010摘要:中国人口密度的时空演变是折射城镇化空间格局的最直接表征。

本文利用乡镇和街道尺度的“五普”和“六普”人口资料,对2000-2010年中国人口密度的空间分布变化进行初步考察,并基于人口密度视角提出城镇化格局的识别指标,进而分析2000年以来我国城镇格局的演变特征。

研究旨在廓清21世纪以来中国人口再分布的变化规律,深化对我国新型城镇化空间格局的基本判断。

关键词:人口密度;城镇化;城市群;中国;人口普查1 引言改革开放35年来,我国的城镇化进程不断加快。

政府公布的城镇化率于2011年首次超过50%,2013年更达到53.73% 1,标志着中国的城镇化进程正在进入转型发展的关键期。

党的十八届三中全会和中央城镇化工作会议连续提出要走“以人为本的新型城镇化”道路,而人口作为土地的使用和开发者,其空间分布与流动变化的背后深刻体现了各种社会经济活动(黄荣清,2005)。

1935年,地理学家胡焕庸在对中国人口分布考察研究的基础上,提出了著名的“瑷珲-腾冲”线,揭示了中国人口的空间分布规律(胡焕庸,1935)。

作为城镇化的核心要素,人口的分布状况能够直接反映我国城镇化的基本空间格局。

在传统的人口空间格局研究中,大尺度的人口密度分布较为常见,多以省市或区县行政区作为分析单元(王桂新,1998;于涛方,2012;葛美玲和封志明,2009)。

部分地理信息学者利用土地分类、基础设施分布、地形地物、夜光遥感等因素推导估算人口密度(刘纪远等,2003;田永中等,2004;卓莉等,2005;韩嘉福等,2007),分析网格较粗,不能表达精细化尺度的人口分布情况。

我国人口环境的变化趋势

中国人口环境的变化趋势如下:

1.人口总量逐渐增加。

中国的人口总量从1949年的5.15亿人增加到了现在的14亿人左右,而且在未来几十年内,人口总量还将持续增加。

2.人口结构逐渐老龄化。

随着生育率的下降和医疗条件的改善,中国的老年人口呈现出逐渐增加的趋势。

同时,青少年人口的比例也在逐渐下降。

3.城市化率逐渐提高。

随着城市化进程的加速,中国的城市人口比例正在逐渐提高。

据统计,目前中国城市化率已经超过了50%。

4.人口流动性逐渐增强。

随着交通和通讯技术的进步,人们的流动性逐渐增强。

特别是在近几年,随着经济发展和城市化进程的加速,人口流动的规模不断扩大。

5.人口性别比例失衡。

由于中国传统的男尊女卑文化,以及计划生育政策的影响,中国的人口性别比例出现了失衡的情况,男女比例严重失衡,亟需改善。

总之,中国人口环境变化趋势将会继续发生。

Facing the challenges, we need to take measures in population planning, urbanization, health care, education, and social security for sustainable development.。

中国城市人口密度排行榜(公布)中国城市人口密度排行榜(公布)近日,中国城市人口密度榜出炉,根据统计显示,人口密度高的城市主要集中在长三角、珠三角、京津等地。

十大人口密度最高的城市分别是深圳、东莞、上海、厦门、佛山、广州、中山、汕头、郑州和无锡。

其中前8个城市的人口密度超过了2000人/平方公里。

1.中国城市人口密度排名第一:深圳人口密度为7173人/平方公里,值得注意的是,深圳本土地区还有一大部分是山体,也就是说,深圳的城区实际人口密度早已经突破每平方公里1万人大关。

2.中国城市人口密度排名第二:东莞人口密度为4259人/平方公里,是人口密度最高的地级市,在所有城市中也仅次于深圳,位居第二。

3.中国城市人口密度排名第三:上海人口密度达到了3926人/平方公里,七人普数据显示,上海城区人口达到了1987万人。

4.中国城市人口密度排名第四:厦门人口密度达到了3105人/平方公里,而厦门是我国一二线城市中土地面积最小的城市,仅1700.61平方公里,2021年常住人口达到了528万人,每平方公里住着3105人。

第五至第八名的城市均来自广东地区,分别是佛山、广州、中山和汕头,四个城市的市域人口密度可谓相差无几,均处于2400人到2600人/平方公里之间,其中中山和东莞类似。

而郑州和无锡的人口密度分列第九和第十。

郑州也是前十名中唯一一个来自中西部地区的城市。

郑州所在的河南是我国户籍人口第一大省,户籍人口过亿,常住人口也达到9883万人,因此未来郑州人口的增长空间仍很大。

人口密度怎么算计算公式:人口密度(人/平方千米)=人口数(人)/面积(平方千米)。

人口密度通常使用的计量单位有两种:人/平方公里;人/公顷。

它是衡量一个国家或地区人口分布状况的重要指标。

计算人口密度的土地面积是指领土范围内的陆地面积和内陆水域,不包括领海。

人口密度等级我们可以从人口密度的分布来看世界人口分布的情况。

一般把人口的密度分为几个等级:第一级人口密集区100人/平方千米(例如:中国、韩国、日本、印度、德国、英国)第二级人口中等区25~100人/平方千米(例如:美国、埃及、南非、墨西哥、伊朗、西班牙)第三级人口稀少区1~25人/平方千米(例如:加拿大、澳大利亚、俄罗斯、蒙古、阿根廷、沙特)第四级人口极稀区1人/平方千米(例如:格陵兰)。

中国各城市人口密度排名出炉中国是一个人口众多的国家,随着经济的快速发展和城市化程度的不断提高,城市人口密度也成为了一个热门话题。

最近,中国国家统计局公布了全国各城市人口密度排名,这些数据引起了广泛的关注和讨论。

根据统计,上海是中国人口密度最高的城市,其人口密度为3.8万人/平方公里。

这个数字相当惊人,意味着在上海每平方公里的土地上,就有3.8万人生活、工作和学习。

我们可以想象,上海的交通、住房、医疗等方面的压力和挑战是多么庞大。

其次是北京,北京的人口密度为2.1万人/平方公里。

这个数字也相当高,尤其是在市中心地区。

如今,北京市政府正在大力推动城市副中心的建设,希望通过大规模的城市规划和建设,分担市中心的人口压力。

第三名是广州,广州的人口密度为1.7万人/平方公里。

作为中国南方重要的经济中心之一,广州的人口密度也是非常高的。

尤其是在珠江三角洲区域,包括深圳、香港在内,人口密度更是惊人。

除了以上三座城市以外,还有很多城市的人口密度也比较高。

比如深圳、天津、重庆、成都等等。

这些城市都是中国快速发展的城市,人口集中、工业高度密集。

但是,我们也可以看到,在一些城市,人口密度相对较低。

比如贵阳、拉萨等西部较为落后的城市,人口密度只有几百人/平方公里。

这与这些城市的地理位置、经济发展、城市化水平密切相关。

人口密度高低也会直接反映出一座城市的发展水平。

城市人口密度高,也就意味着这个城市有更多的机会和活力,更多的资源和支持,但是同时也面临着交通、住房、环境等多种问题。

而城市人口密度低,则意味着这个城市的发展仍有较大的空间和巨大的潜力,可以通过政府引导、减税降费等方式吸引更多的企业和人才发展。

总之,城市发展是一个综合性的过程,人口密度只是其中一个方面。

通过合理的城市规划和建设,可以有效缓解城市人口密度过高的问题,为城市发展提供更多的机遇和潜力。

专题08人口与城市(2023上·河南郑州·高三校联考)人口密度是表示某一地区人口密集程度的指标,下图示意我国全国、东部、东北地2001~2020年人口密度的变化率(正值表示人口密度增大,负值表示人口密度减小)。

读图,完成下面小题。

1.2001~2020年我国人口密度变化的直接原因是()A.人口的自然增长B.人口的机械增长C.经济的持续发展D.医疗条件的改善2.与其他地区相比,影响东部地区人口密度年变化率最高的主要因素是()A.气候B.经济C.地形D.政策3.东北地区人口密度的变化会导致()A.迁入人口数量增加B.幼儿和养老产业扩大C.人口年龄结构改变D.劳动力成本下降(2024·陕西商洛·统考一模)总和生育率是指妇女在育龄期平均每人生育的子女数,数值低于2.1为低生育水平。

过去10年,我国相继实行了单独二孩、全面二孩和全面三孩政策,总和生育率虽微幅增加,但并未达到理想的政策效果。

2020年我国的家庭户平均规模已跌破3人,低至2.62人。

下表示意2000—2020年我国总和生育率与平均生育年龄变化(生育率单位:个。

生育年龄单位:岁),一般女性育龄范围为15~49岁。

完成下面小题。

.韦雷博村选址的主要优势是()①林木繁多,空气好②地势高,水灾较少③地形平坦,空间大④海拔高,气候较凉爽C.②③D.③④).供奉祭品C.旱季储粮D.保存种子9.目前韦雷博村的传统文化仍然得以保留,主要影响因素是()A.经济B.政策C.交通D.科技(2023上·浙江·高三校联考)张掖市位于甘肃省河西走廊中部腹地,是典型的干旱区绿洲城市。

下图为张掖市1949—2015年城市用地规模变化示意图。

完成下面小题。

10.影响张掖城市形态变化的主要因素是()A.地形B.经济C.水源D.生态环境11.符合城市用地发展方向的是()A.①处,交通便利,发展现代商贸产业B.②处,水源充足,发展高耗水工业C.③处,地形限制,城市拓展空间受限D.④处,环境优美,适合发展高档住宅(2023·广东佛山·校联考模拟预测)在快速城市化的背景下,大都市核心区域以外的乡村地区出现了半城市化现象,城乡人口的双向涌入加剧了该地区的用地矛盾,同时使其空间形态围绕着不同就业中心发生了空间分化,出现网络型、走廊型、跳跃型等多种不同类型的空间形态。

中国人口密度时空演变与城镇化空间格局初探从到一、本文概述本文旨在深入探究中国人口密度的时空演变以及城镇化空间格局的发展。

中国,作为全球最大的发展中国家,其人口分布和城镇化进程不仅对国家的社会经济发展产生深远影响,同时也为全球城市化进程提供了重要的参考。

通过对中国人口密度和城镇化空间格局的详细分析,我们可以更好地理解中国社会经济变迁的内在逻辑和外在表现。

本文首先回顾了中国人口密度的历史演变,分析了不同历史时期人口分布的特点和原因。

在此基础上,我们进一步探讨了改革开放以来,特别是进入新世纪后,中国人口密度时空演变的新趋势。

同时,我们也关注到城镇化进程对中国人口分布的影响,分析了不同地区城镇化空间格局的形成机制和影响因素。

通过综合运用统计数据、地理信息系统等多种方法,我们对中国人口密度和城镇化空间格局进行了实证研究。

我们发现,中国的人口密度呈现出明显的地区差异,同时城镇化空间格局也呈现出多元化的特点。

这些差异和特点不仅反映了中国社会经济发展的不平衡性,也为我们理解中国城市化进程提供了独特的视角。

在总结研究成果的基础上,我们提出了对未来中国人口密度和城镇化空间格局的展望。

我们认为,随着中国经济的持续发展和城市化进程的深入推进,中国的人口分布和城镇化格局将继续发生变化。

因此,我们需要密切关注这些变化,以便更好地制定和实施相关政策,推动中国社会经济持续健康发展。

本文希望通过对中国人口密度时空演变和城镇化空间格局的深入研究,为理解中国社会经济发展提供新的视角和思路。

我们也希望通过这项研究,为全球城市化进程提供有益的参考和借鉴。

二、中国人口密度的时空演变中国的人口密度时空演变呈现出一种动态而复杂的图景。

从历史角度看,中国的人口分布并非一成不变,而是随着社会经济、自然环境、政策导向等多种因素的变化而不断变化。

这种变化不仅体现在总量上,更体现在空间分布上。

在时间维度上,中国的人口密度经历了从低到高,再由高到低的过程。