政治协商制度的形成

- 格式:docx

- 大小:18.25 KB

- 文档页数:1

政治协商制度1. 引言政治协商制度是指在政治决策中,通过多方参与、广泛协商的方式,寻求共识、解决分歧的一种制度安排。

它是现代民主政治的重要组成部分,旨在保障政权合法性、增强政府决策的科学性和民主性、化解社会矛盾。

本文将从政治协商的概念、历史渊源以及实践效果等方面进行探讨。

2. 政治协商的概念政治协商是指通过各方参与、广泛讨论、共同决策的方式,就政治事务进行协商和对话,以达成共识和解决分歧。

它是政治制度的一种形式,通过平等对话、合作共赢的原则,寻求各方合理利益的最大化。

与单一权力决策相比,政治协商更能够充分发挥各方智慧和力量,提高政策决策的科学性和民主性。

3. 政治协商的历史渊源政治协商制度的历史可以追溯到古代民主政治的实践。

例如,古希腊雅典的民主制度中,公民会议就是一种典型的政治协商方式。

随着人类社会发展,政治协商制度在各个国家和地区得到不断探索和演进。

中国古代的封建社会中,政治协商也有一定程度的实践,如朝廷议政等制度。

而在现代,政治协商制度成为现代民主政治的基本特征之一,被广泛应用于各国政治体系中。

4. 政治协商的类型根据形式和参与主体的不同,政治协商可以分为多种类型。

常见的政治协商类型包括国家间政治协商、党派内部政治协商、社会各界政治协商等。

国家间政治协商常常发生在国际事务中,通过国际组织或双边会晤等形式进行,旨在达成共同立场和解决跨国问题。

党派内部政治协商则是指政党内部成员在党内会议或党组织中进行协商,以确定党的政策和方针。

社会各界政治协商是指社会各界代表围绕公共事务进行协商,包括各种形式的议会制度、人民代表大会制度等。

5. 政治协商制度的特点与优势政治协商制度具有以下特点和优势:•多方参与:政治协商制度能够让各方参与者在政策制定过程中发表意见、提出建议。

通过多方参与,可以充分吸纳各方智慧和力量,提高决策的科学性和民主性。

•平等对话:政治协商强调各方平等对话的原则,充分尊重各方权利,通过平等协商解决分歧和矛盾,维护社会稳定和和谐。

小结第20课新中国民主政治建设一、政治协商制度的形成1、背景:解放军取得重大胜利,中共和民主党派,无党派人士,筹建新中国。

八大民主党派:中国民主建国会(民建)、中国致公党、台湾民主自治同盟(台盟)、中国农工党(农工党)、民主促进会(民进)、中国民主同盟(民盟)、九三学社、中国国民党革命委员会(民革)。

2、形成标志:1949.9中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

大会内容:(1)《中国人民政治协商会议共同纲领》,它具有临时宪法的性质。

纲领规定:①中华人民共和国是新民主主义即人民民主主义的国家(国家性质),实行以工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政;还规定了国家各个方面的基本方针和政策。

②中国人民政治协商会议暂时代行将来召开的全国人民代表大会的职能。

(2)选举产生了中央人民政府委员会,毛泽东为主席。

(3)确定了新中国的首都(改北平为北京)、国旗(五星红旗)(大星是中国共产党,小星是城市小资产阶级、民族资产阶级、工人阶级和农民阶级)和代国歌。

(1982年全国人大五次会议定《义勇军进行曲》为国歌)(4)确立公元纪年法。

(5)任命周恩来为政务院(1954年后改称国务院)总理兼外交部部长。

3、发展①1954年后,成为统一战线组织继续存在。

②1956后,中共与民主党派实行“长期共存,互相监督”方针。

(“四大班子”政府、市委、人大、政协)③1982年,中共确立了与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的基本方针,使该制度进一步完善。

4、作用:各民主党派和爱国民主人士参政,议政舞台。

5、职能:政治协商、民主监督。

(西方的政党政治是打橄榄球,一定要把对方压倒。

我们的政党是大合唱指中共领导的多党合作制,中共是执政党,各民主党派是参政党)6、是符合中国国情的社会主义政党制度。

7、1949年10月1日中华人民共和国成立。

意义:①结束了帝、官、封的压迫,使半殖民地半封建的中国成为独立主权的国家。

我国的政治协商制度我国的政治协商制度是指在我国社会主义民主政治实践中,以人民代表大会制度为基础,工人、农民、知识分子、民主党派、爱国人士和各族各界人士通过协商、协调和协作等方式,共同参与国家决策和管理的政治制度。

我国的政治协商制度是在中国共产党的领导下建立起来的,这是由于中国有着特殊的历史背景和国情决定的。

中国在20世纪初经历了百年积贫积弱和饱受帝国主义侵略的深重苦难,为了实现国家独立、人民解放和国家富强,中国共产党团结带领全国各族人民进行了艰苦卓越的斗争,最终取得了1949年的革命胜利。

但是,由于当时中国社会面临着庞大的复杂问题,百废待兴,建设和发展的任务十分艰巨,党和人民亟需一个既能团结各方力量,又能行使最高权力的政治制度。

于是,政治协商制度应运而生。

我国的政治协商制度主要体现在全国人民代表大会和各级人民代表大会的协商中。

人民代表大会是我国的最高国家权力机关,代表了人民的利益,也是政治协商的重要平台。

人民代表大会代表着广泛的社会群体,包括工人、农民、知识分子和各民主党派的代表,他们通过协商、辩论等方式,就国家政策、经济计划、法律法规等重大问题进行充分的、平等互动的讨论,以达成共识和建立决策。

政治协商制度的实践中,我国建立了包括中国人民政治协商会议、各级人民政协等政治协商机构,这些机构由各党派、团体和人士组成,它们通过政治协商和参与国家决策等方式,实现了广泛的多党合作和民主集中制。

这些政治协商机构不仅使各党派、团体和人士的合法权益得到保障,也为政府决策提供了民意和建议。

此外,政治协商制度还通过人民代表大会代表中的各民主党派和无党派人士的参与,使我国的国家政权更具广泛性、代表性和参与性。

它不仅能够凝聚各方力量,还有助于减轻党的领导负担,促进了多个社会主义因素的合作。

我国的政治协商制度也在实践中不断完善和发展。

随着我国社会主义市场经济的发展和市场竞争的加剧,政治协商制度需要更加广泛地听取各方意见和建议,更好地反映和代表人民的利益。

当代中国政治制度政治协商制度当代中国政治制度之政治协商制度政治协商制度是具有中国特色的社会主义民主政治制度的重要组成部分,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构和组织形式。

这一制度在我国的政治生活中发挥着不可或缺的作用,对于促进国家治理体系和治理能力现代化、推动经济社会发展、维护社会和谐稳定具有重要意义。

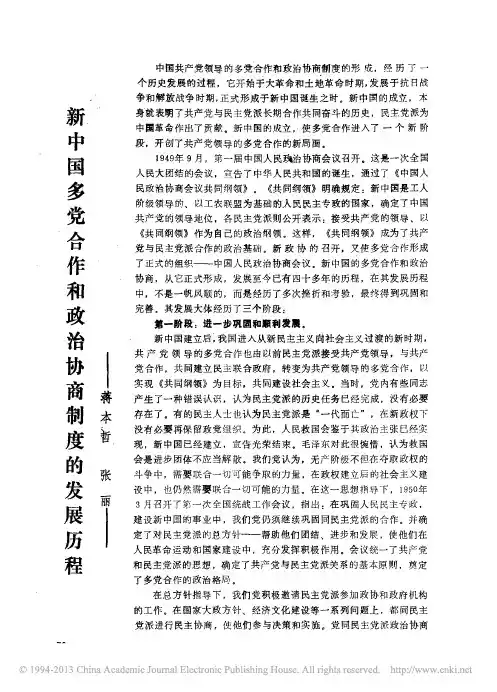

政治协商制度的形成有着深厚的历史渊源和实践基础。

在新民主主义革命时期,中国共产党就与各民主党派、无党派人士等携手合作,共同为争取民族独立和人民解放而奋斗。

新中国成立后,政治协商制度得以确立和发展,成为我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

政治协商制度的核心在于“协商”。

通过广泛、充分的协商,各方能够充分表达意见和诉求,集思广益,凝聚共识。

这种协商不是简单的讨论,而是在平等、公正、包容的基础上,对国家重大方针政策、重要事务进行深入交流和探讨。

在协商过程中,各党派、团体、界别以及社会各界的代表人士都能够参与其中,充分发挥自身的优势和专长,为国家发展贡献智慧和力量。

政治协商制度具有广泛的代表性。

参与政治协商的主体涵盖了各民主党派、无党派人士、各人民团体、少数民族人士和各界爱国人士等。

他们来自不同的领域、阶层和群体,具有广泛的代表性和民意基础。

这种广泛的代表性确保了政治协商能够充分反映社会各方面的利益诉求,使决策更加科学、民主,更能符合广大人民群众的根本利益。

政治协商制度在国家治理中发挥着重要的作用。

首先,它有助于促进科学决策。

在重大决策出台之前,通过政治协商广泛听取各方意见,能够汇集各方面的智慧和经验,避免决策的盲目性和片面性,提高决策的科学性和可行性。

其次,它有利于增进社会共识。

在多元社会中,不同群体之间存在着利益差异和观念分歧。

政治协商为各方提供了一个交流沟通的平台,通过理性对话和协商,能够增进相互理解,缩小分歧,形成广泛的社会共识,促进社会和谐稳定。

此外,政治协商制度还能够加强民主监督。

协商民主政治制度简介协商民主政治制度,又称为协商民主体制,是一种将协商与民主相结合的政治制度。

与传统的民主制度不同,协商民主不仅仅强调选举产生的代表性民主,还注重广泛的协商和民意表达,使民众更直接参与政治决策和治理过程。

协商民主政治制度形式多样,可以是国家层面的协商民主,也可以是地方层面的协商民主。

背景协商民主政治制度的兴起源于对传统民主制度的批评。

在传统民主制度中,选举是人民直接参与决策的主要方式,但选举过程中政治利益和各种信息不对称常常导致政治腐败、权力集中和民众不满等问题的出现。

因此,人们开始思考如何改进民主制度,使之更加广泛、有效地反映人民的意愿。

特点协商民主政治制度相较于传统民主制度,具有以下几个特点:1.广泛参与:协商民主政治制度鼓励各方参与政治决策和治理过程,包括政府、非政府组织、社会团体和个人等。

政府不再是决策的唯一主体,而是与各方进行平等、公正的协商。

2.多元利益平衡:协商民主政治制度通过多方协商,实现不同利益的平衡。

各方参与协商,可以提出各自的诉求和意见,并在协商过程中形成共识,避免少数利益集团的过度垄断和代表性民主的局限。

3.民意表达:协商民主政治制度注重在政治决策前向民众广泛征求意见和建议。

通过组织公民参与公共事务的形式,民众可以更直接地表达自己的意愿,参与到具体政策的制定和实施中。

4.制度保障:协商民主政治制度需要建立完善的制度机制来保障协商和民主的进行。

包括明确的协商程序、公平的参与机会、专业的协商机构等,以确保协商民主的有效性和可持续性。

实践案例挪威:协商民主的典范挪威是一个成功实施协商民主的案例。

该国政府和社会团体定期举行协商会议,讨论重要的政策议题。

政府会邀请各方代表参与协商,听取他们的意见和建议,并采纳其中合理的部分。

这种协商机制使政府在制定政策时更能充分考虑到不同利益和观点,提高了政策的可行性和公正性。

巴西:社会对话的实践巴西是拉丁美洲地区较早实践协商民主政治制度的国家。

一、资本主义政党制度在中国的破产。

从经济方面来说,西方的多党制是由西方的资本主义自由经济基础决定的。

而近代中国是一个半殖民地半封建的社会, 帝国主义列强绝不容许中国发展成为一个强大的资本主义国家,这样经济基础就决定了, 在其上建立的上层建筑, 只能是维护帝国主义和大地主大资产阶级利益的国家机器;从政治方面来看,帝国主义和封建势力绝不会容许除己之外的其他党派在政治上自由活动,同时,中国民族资产阶级也没有能力组织资产阶级的多党政治,它是一个先天性不足、经济力量微弱、政治立场动摇的阶级,无法担当起领导中国革命的历史重任;从文化传统方面来看,西方多党制的思想文化渊源是 1 4 —16 世纪欧洲的文艺复兴,人文主义思想是资产阶级反对封建制度的尖锐的思想武器,为欧洲的资产阶级革命起了启蒙作用。

但在近代的中国, 封建礼教和王权思想-——为广大民众所认可,二、民主党派与中共有着共同奋斗的历史。

我国各民主党派大多数建立于抗日战争和解放战争时期,是在反对独裁统治,反对帝国主义入侵的斗争中形成的。

抗日战争时期, 中国共产党从中华民族的利益出发,适时的提出了建立抗日民族统一战线的召号,迫使蒋介石调整了他同各民主党派的关系,中国共产党同各民主党派共同战斗,取得了抗战的胜利;解放战争时期,由于蒋介石继续奉行国民党一党独裁的立场,悍然发动了反革命内战,民主党派与共产党站在同一战线上,在推翻“三座大山”的战斗中做出了很大的贡献,。

并逐渐接受了共产党新民主主义革命的主张,走上了自觉接受共产党领导的道路。

因此,我国实行中国共产党领导的多党合作制度是历史的选择。

三、中国社会阶级状况说明:共产党只有联合广大的中间阶级, 组成广泛的统一战线, 才能战胜强大的敌人中国社会阶级状况有两个显著特点:一是从阶级人数看上,呈现“两头小, 中间大”的状态, 即无产阶级和大地主大资产阶级的人数较少, 而介于这两者之间的中间阶级即农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级的人数较多; 二是从阶级力量对比上看, 呈现出“两头大,中间小”的状态, 即“以帝国主义为靠山的大地主大资产阶级和以农民阶级为同盟军的无产阶级的力量比较强大, 而中间阶级的力量则比较薄弱。

政治协商制度的形成

1.背景

(1)人民解放战争的胜利发展。

(2)中共与各民主党派和无党派民主人士筹建新中国。

2.初步建立

(1)标志:1949年9月,在北平召开中国人民政治协商会议。

(2)代表:中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族以及海外华侨的代表。

(3)内容:①大会通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定了国

家的国体——人民民主专政,规定了国家各个方面的基本方针和政策。

中国人民政治协商会议暂时代行全国人民代表大会的职能。

共同纲领具有临时宪法的作用。

②大会选举产生了中央人民政府委员会,毛泽东当选为主席,朱德、刘少奇、宋庆龄等为副主席。

③会议还决定改北平为北京,为新中国的首都,以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,采用公元纪年。

3.确立

(1)标志:1954年,全国人民代表大会的召开。

(2)作用:中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的任务已经结束,政协作为统一战线组织继续存在,成为各民主党派和爱国民主人士参政、议政的舞台。

(3)主要职能:政治协商和民主监督。

4.发展

(1)1956年,中共提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,受到各民主党派的热烈拥护。

(2)中共广泛吸收各民主党派和各界爱国人士参政议政,组成最广泛的爱

国统一战线。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。