第五章大气质量与大气污染

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:47

第五章颗粒物燃物控制技术基础为了深入理解各种除尘器的除尘机理和性能,正确设计、选择和应用各种除尘器,必须了解粉尘的物理性质和除尘器性能的表示方法及粉尘性质和除尘器性能之间的关系。

第一节粉尘的粒径及粒径分布一、颗粒的粒径粉尘颗粒大小不同,其物理、化学特性不同,对人和环境的危害亦不同,而且对除尘装置的性能影响很大,所以颗粒的大小是粉尘的基本特性之一。

若颗粒是大小均匀的球体,则可用其直径作为颗粒大小的代表性尺寸。

但实际上,不仅颗粒的大小不同,而且形状也各种各样。

所以需要按一定的方法确定一个表示颗粒大小的代表性尺寸,作为颗粒的直径,简称为粒径。

下面介绍几种常用的粒径定义方法。

(1)用显微镜法....观测颗粒时,采用如下几种粒径表示方法:①定向直径d F,也称菲雷待(Feret)直径;为各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度,如图5—1(a)所示。

②定向面积等分直径d M,也称马丁(Martin)直径,为各颗粒在投影图上按同一方向将颗粒投影面积二等分的线段长度,如图5—1(b)所示。

③投影面积直径d A,也称黑乌德(Heywood)直径,为与颗粒投影面积相等的圆的直径,如图5一l(c)所示。

若颗粒投影面积为A,则d A=(4A/π)1/2。

根据黑乌德测定分析表明,同一颗粒的d F>d A>d M。

(2)用筛分法...测定时可得到筛分直径,为颗粒能够通过的最小方孔的宽度。

(3)用光散射法....测定时可得到等体积直径d V,为与颗粒体积相等的球的直径。

若颗粒体积为V,则d V=(6V /π)1/3。

(4)用沉降法...测定时,一殷采用如下两种定义:①斯托克斯(stokes)直径d S,为在同一流体中与颗粒的密度相同和沉降速度相等的球的直径。

②空气动力学当量直径da,为在空气中与颗粒的沉降速度相等的单位密度(ρp=1g/cm3)的球的直径。

斯托克斯直径和空气动力学当量直径是除尘技术中应用最多的两种直径,原因在于它们与颗粒在流体中的动力学行为密切相关。

大气污染及危害防治管理程序前言:大气污染及其危害已经成为全球性的问题,对环境和人类健康造成了巨大的威胁。

为了解决这一问题,各国纷纷制定了相关的管理程序,以减少大气污染的程度,并保护环境和人类健康。

本文将对大气污染及其危害防治的管理程序进行详细介绍。

一、大气污染及危害防治的背景大气污染是指在空气中存在有害物质的现象,其中包括了各种各样的气体、颗粒物和可吸入颗粒物。

这些污染物来自于工业生产、交通运输、能源消耗和农业活动等多个方面。

大气污染不仅对环境产生直接的负面影响,还对人类健康造成了严重威胁,导致了各种呼吸系统疾病的发生。

为了解决大气污染带来的问题,各国纷纷制定了相应的管理程序。

这些程序主要包括大气质量监测、污染物排放控制和治理措施的实施等方面,以减少大气污染对环境和人类健康的影响。

二、大气质量监测大气质量监测是指对空气中的污染物进行定期的检测和监测,以了解大气污染的程度和分布情况。

大气质量监测主要包括以下几个方面:1.监测站点的设置为了全面了解大气污染的情况,监测站点通常会在城市、工业区和交通节点等地进行设置。

监测站点的设置需要考虑到地理位置、人口密度和污染源的分布等因素,以保证监测结果的准确性和全面性。

2.监测参数的选择大气质量监测需要监测各种不同的污染物,包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等。

监测参数的选择需要根据当地的环境状况和污染源的特点进行,以保证监测结果的真实性和可比性。

3.监测方法的应用大气质量监测需要使用合适的监测方法和设备,以确保监测结果的准确性和可靠性。

常用的监测方法包括化学分析、物理分析和光谱分析等。

监测设备的选择需要根据监测参数的性质和测量要求进行,以保证监测结果的准确性。

三、污染物排放控制污染物排放控制是指对各种污染源的排放进行控制,以减少大气污染的程度和影响。

污染物排放控制主要包括以下几个方面:1.排放标准的制定为了控制污染物的排放,各国通常会制定一系列的排放标准,要求各大气污染源在生产和运行过程中达到一定的排放限值。

环境工程学(第二版)课后答案绪论环境工程学的发展和内容第一章水质与水体自净第二章水的物理化学处理方法第三章水的生物化学处理方法第五章大气质量与大气污染第六章颗粒污染物控制第七章气态污染物控制第八章污染物的稀释法控制绪论环境工程学的发展和内容0-1名词解释:环境:影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

环境问题:全球环境或区域环境中出现的不利于人类生存和发展的现象,均概括为环境问题。

环境污染:由于自然或人为(生产、生活)原因,往原先处于正常状况的环境中附加了物质、能量或生物体,其数量或强度超过了环境的自净能力,使环境质量变差,并对人或其它生物的健康或环境中某些有价值物质产生了有害影响的现象。

污染物质:引起环境污染的物质即为污染物质。

公害:由人为原因引起化学污染物滋事而产生的突发事件通常称为公害。

环境科学:研究人类环境质量及其保护的和改善的科学,其主要任务是研究在人类活动的影响下环境质量的变化规律和环境变化对人类生存的影响,以及改善环境质量的理论、技术和方法。

0-2 试分析人类与环境的关系。

“环境”一词是相对于人类而言的,即指的是人类的环境。

人类与其环境之间是一个有着相互作用、相互影响、相互依存关系的对立统一体。

人类从周围环境中获得赖以生存、发展的空间和条件,同时其生产和生活活动作用于环境,又会对环境产生影响,引起环境质量的变化;反过来,污染了的或受损害的环境也对人类的身心健康和经济发展等造成不利影响。

0-3试讨论我国的环境和污染问题0-4什么是环境工程学?他与其他学科之间的关系怎样?环境工程学应用环境科学、工程学和其它有关学科的理论和方法,研究保护和合理利用自然资源,控制和防治环境污染和生态破坏,以改善环境质量,使人们得以健康、舒适地生存与发展的学科。

环境工程学是环境科学的一个分支,又是工程学的一个重要组成部分。

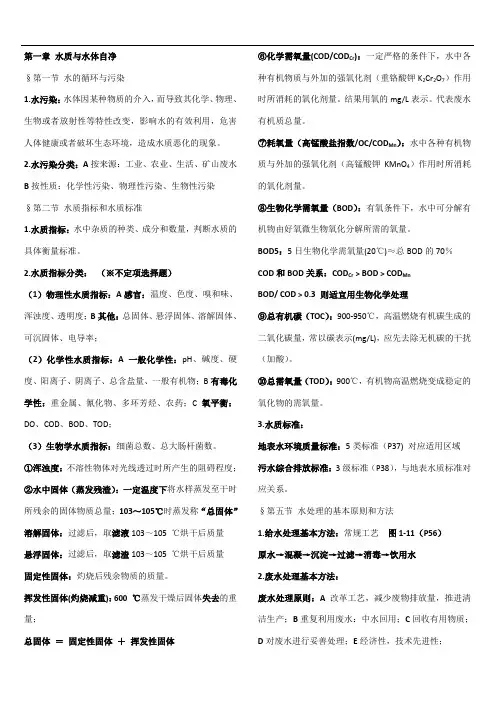

第一章水质与水体自净§第一节水的循环与污染1.水污染:水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等特性改变,影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。

2.水污染分类:A按来源:工业、农业、生活、矿山废水B按性质:化学性污染、物理性污染、生物性污染§第二节水质指标和水质标准1.水质指标:水中杂质的种类、成分和数量,判断水质的具体衡量标准。

2.水质指标分类:(※不定项选择题)(1)物理性水质指标:A感官:温度、色度、嗅和味、浑浊度、透明度;B其他:总固体、悬浮固体、溶解固体、可沉固体、电导率;(2)化学性水质指标:A 一般化学性:pH、碱度、硬度、阳离子、阴离子、总含盐量、一般有机物;B有毒化学性:重金属、氰化物、多环芳烃、农药;C氧平衡:DO、COD、BOD、TOD;(3)生物学水质指标:细菌总数、总大肠杆菌数。

①浑浊度:不溶性物体对光线透过时所产生的阻碍程度;②水中固体(蒸发残渣):一定温度下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量;103~105℃时蒸发称“总固体”溶解固体:过滤后,取滤液103~105 ℃烘干后质量悬浮固体:过滤后,取滤渣103~105 ℃烘干后质量固定性固体:灼烧后残余物质的质量。

挥发性固体(灼烧减重):600 ℃蒸发干燥后固体失去的重量;总固体=固定性固体+挥发性固体⑥化学需氧量(COD/COD Cr):一定严格的条件下,水中各种有机物质与外加的强氧化剂(重铬酸钾K2Cr2O7)作用时所消耗的氧化剂量。

结果用氧的mg/L表示。

代表废水有机质总量。

⑦耗氧量(高锰酸盐指数/OC/COD Mn):水中各种有机物质与外加的强氧化剂(高锰酸钾KMnO4)作用时所消耗的氧化剂量。

⑧生物化学需氧量(BOD):有氧条件下,水中可分解有机物由好氧微生物氧化分解所需的氧量。

BOD5:5日生物化学需氧量(20℃)≈总BOD的70%COD和BOD关系:COD Cr > BOD > COD MnBOD/ COD > 0.3 则适宜用生物化学处理⑨总有机碳(TOC):900-950℃,高温燃烧有机碳生成的二氧化碳量,常以碳表示(mg/L),应先去除无机碳的干扰(加酸)。

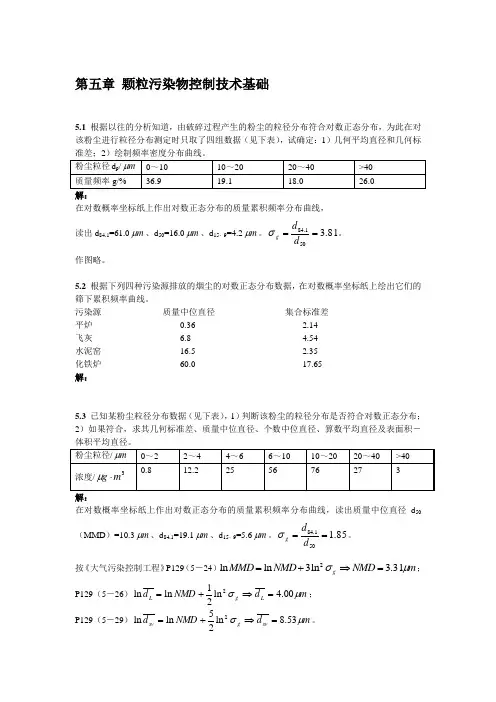

第五章 颗粒污染物控制技术基础5.1 根据以往的分析知道,由破碎过程产生的粉尘的粒径分布符合对数正态分布,为此在对该粉尘进行粒径分布测定时只取了四组数据(见下表),试确定:1)几何平均直径和几何标准差;2)绘制频率密度分布曲线。

解:在对数概率坐标纸上作出对数正态分布的质量累积频率分布曲线, 读出d 84.1=61.0m μ、d 50=16.0m μ、d 15。

9=4.2m μ。

81.3501.84==d d g σ。

作图略。

5.2 根据下列四种污染源排放的烟尘的对数正态分布数据,在对数概率坐标纸上绘出它们的筛下累积频率曲线。

污染源 质量中位直径 集合标准差 平炉 0.36 2.14 飞灰6.8 4.54 水泥窑 16.5 2.35 化铁炉 60.0 17.65 解:5.3 已知某粉尘粒径分布数据(见下表),1)判断该粉尘的粒径分布是否符合对数正态分布;2)如果符合,求其几何标准差、质量中位直径、个数中位直径、算数平均直径及表面积-解:在对数概率坐标纸上作出对数正态分布的质量累积频率分布曲线,读出质量中位直径d 50(MMD )=10.3m μ、d 84.1=19.1m μ、d 15。

9=5.6m μ。

85.1501.84==d d g σ。

按《大气污染控制工程》P129(5-24)m NMD NMD MMD g μσ31.3ln 3ln ln 2=⇒+=;P129(5-26)m d NMD d L g L μσ00.4ln 21ln ln 2=⇒+=; P129(5-29)m d NMD d sv g svμσ53.8ln 25ln ln 2=⇒+=。

5.4 对于题5.3中的粉尘,已知真密度为1900kg/m 3,填充空隙率0.7,试确定其比表面积(分别以质量、净体积和堆积体积表示)。

解:《大气污染控制工程》P135(5-39)按质量表示g cm d S Psv m /107.3623⨯==ρP135(5-38)按净体积表示323/1003.76cm cm d S svV ⨯==P135(5-40)按堆积体积表示323/1011.2)1(6cm cm d S svb ⨯=-=ε。

中华人民共和国大气污染防治法(1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过根据1995年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改<中华人民共和国大气污染防治法>的决定》修正2000年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第一次修订2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订)目录第一章总则第二章大气污染防治标准和限期达标规划第三章大气污染防治的监督管理第四章大气污染防治措施第一节燃煤和其他能源污染防治第二节工业污染防治第三节机动车船等污染防治第四节扬尘污染防治第五节农业和其他污染防治第五章重点区域大气污染联合防治第六章重污染天气应对第七章法律责任第八章附则第一章总则第一条为保护和改善环境,防治大气污染,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,制定本法。

第二条防治大气污染,应当以改善大气环境质量为目标,坚持源头治理,规划先行,转变经济发展方式,优化产业结构和布局,调整能源结构。

防治大气污染,应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治,推行区域大气污染联合防治,对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。

第三条县级以上人民政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划,加大对大气污染防治的财政投入。

地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责,制定规划,采取措施,控制或者逐步削减大气污染物的排放量,使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。

第四条国务院环境保护主管部门会同国务院有关部门,按照国务院的规定,对省、自治区、直辖市大气环境质量改善目标、大气污染防治重点任务完成情况进行考核。

省、自治区、直辖市人民政府制定考核办法,对本行政区域内地方大气环境质量改善目标、大气污染防治重点任务完成情况实施考核。

考核结果应当向社会公开。

《环境工程学》整理考试时间:12-29 8:00—10:00 地点:上院112绪论与第一章水质标准和水体净化1、水质是指水和其所含的杂质共同表现出来的物理学、化学和生物学的综合性质。

水质指标则表示水中杂质的种类、成分和数量,是判断水质是否符合要求的具体衡量标准。

主要分为化学性指标、物理性指标、生物性指标。

2、COD:化学需氧量的简称,指在一定严格的条件下,水中各种有机物质与外加的强氧化剂(如K2Cr2O7、KMmO4)作用时消耗的氧化剂量,结果用氧的mg/L数来表示。

BOD:生物化学需氧量的简称,指在有氧的条件下,水中可分解的有机物由于好氧微生物的作用被氧化分解,这个过程所需要的氧量叫做生物化学需氧量,结果用氧的mg/L数来表示。

3、常用水质标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006、《饮用水净水标准》CJ94-1999 、《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 、《废水综合排放标准》GB8978-1996、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-20024、水体自净:污染物质随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物学的作用,污染物质被分散,分离或分解,最后受污染的水体部分的或完全的恢复原状的现象。

净化机理:1)物理过程:稀释、扩散、挥发、沉淀、上浮等。

2)化学和物理化学过程:中和、絮凝、吸附、络合、氧化、还原等。

3)生物学和生物化学过程:进入水体中的污染物质,被水生生物吸附、吸收、吞食消化等过程,特别是有机物质由于水中微生物的代谢活动而被氧化分解并转化为无机物的过程。

第二章(1-2)水的物理化学处理方法1、格栅:格栅由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。

分类:按格栅形状分:平面格栅、曲面格栅;按栅条间隙分:粗格栅 e=50-100mm、中格栅 e=10-40mm、细格栅 e=3-10mm;按清除方式分:人工清除格栅、机械清除格栅、水力清除格栅。

第五章大气环境影响评价1.大气污染:大气因某种物质的介入而导致化学、物理、生物或者放射性等方面的特性改变,从而影响大气的有效利用,危害人体健康或者破坏生态,造成大气质量恶化的现象。

即由于人类活动而使空气环境质量变坏的现象。

2.大气污染源:一个能够释放污染物到大气中的装置。

按来源分为自然和认为污染源,人为污染源又分为工业、交通、农业和生活污染源。

按污染源的几何形状:点、线、面、体源。

按污染物排放时间分:连续、瞬时、间歇源。

按排放形式分:有组织排放,无组织排放。

按几何高度:高架源、地面源。

无组织排放:凡不通过排气筒或通过15m以下的排气筒的排放。

连续点源源强:以单位时间内排放的物质或体积表示。

瞬时源源恰:以排放的总质量或总体积表示。

3.大气污染物:污染源排放到大气中的有害物质。

根据其形成过程,可将其分为一次、二次污染物;根据存在形态,可分为颗粒污染物和气态污染物。

按污染物的种类,分粉尘类,有害气体类,湿雾类,放射性污染,酸雨。

按烟雾分伦敦、光化学烟雾。

颗粒物按粒径分:TSP ≤ 100微米。

PM10≤10微米。

降尘>10微米。

粉尘>0.5微米。

4.综合性排放标准和行业性排放标准不交叉执行,先行业,后地方,国家顺序执行。

5.发布空气质量预报的因子:SO2,TSP,PM10。

6.一次污染物:指直接从各种排放源进入大气,在大气中保持其原有的化学性质。

如TSP,NO X,SO2。

7.二次污染物:指在一次污染物之间或大气中非污染物之间发生化学反应。

如光化学烟雾,酸性沉积物,O3。

8.环境空气质量功能区分类:一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区;二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。

三类区为特定工业区。

9.《大气污染物综合排放标准》规定了33种大气污染物排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织监控浓度限值。

10.大气环境影响评价:对项目实施的大气环境影响的程度、范围和几率进行分析、预测和评估,提出大气污染防治措施和对项目实施环境监测的建议。