成纤维细胞因子和血管生成

- 格式:doc

- 大小:90.00 KB

- 文档页数:10

血管生成及其在血管疾病中的作用血管生成(vascularization)是指机体通过增生和扩张血管来满足部位代谢需求的生理过程,与许多疾病关系密切,如肿瘤、缺血性疾病、糖尿病视网膜病变、退行性病变等。

在血管生成的过程中,内皮细胞(ECs)和周围的细胞相互作用,涉及一系列信号转导途径,最终完成新的血管形成。

本文将重点讨论血管生成的机制及其在血管疾病中的作用。

一、血管生成的机制血管生成过程中,众多生长因子和细胞间粘附分子参与之间的交互作用。

主要的生长因子有:血管内皮生长因子(VEGF)、基本成纤维细胞生长因子(bFGF)、转化生长因子-β(TGF-β)等。

血管生成的过程也分为多个步骤。

1. 表达生长因子的细胞增生生长因子的表达能够使原来休眠状态的血管内皮细胞分裂增生,由内到外形成管壁中的细胞层。

VEGF被认为是调控血管生成的主要因素,它能够在受损组织中派生的内皮细胞上调节细胞增殖和存活。

2. 上皮细胞摆布在组织细胞增生后,细胞间的相互作用将使得新的内皮细胞持续扩张。

细胞间粘附分子(CAMs)参与了这个过程。

CAMs是细胞膜表面的蛋白质分子,它们通过特异性调节相邻细胞的黏着力,从而形成管腔。

3. 细胞向管腔移动细胞的移动和分化则是组成血管壁的细胞的最后一个步骤。

随着细胞的重组以及来自其他细胞类型的信号作用,内皮细胞的最终形态从伸缩形态转化为沟壑(lumenize)形态,并形成成熟的管腔。

二、血管生成在血管疾病中的作用血管生成在血管疾病中的作用主要表现为增加其疾病的发展和恶化。

1. 肿瘤血管生成肿瘤细胞生长需要营养,此过程需要透过血管发生。

肿瘤血管的生成、增生和扩散过程十分复杂,该过程中包括了对生长因子和细胞间粘附分子的调节。

肿瘤血管破坏是一种新的治疗方案,它能延长患者的存活期和消除体内的循环小突变体。

2. 缺血性疾病中的血管生成冠心病(CAD)是缺血性疾病的一种表现,其发病率也随着周期血管生成的时间增长而增加。

血管生成素【摘要】血管生成素是一类重要的生物分子,在调控血管形成和维持血管结构方面起着关键作用。

本文首先介绍了血管生成素的定义和其在生物体内的重要性,包括维持循环系统的正常功能和参与新血管形成等功能。

接着详细讨论了血管生成素的分类和作用机制,以及在各种疾病中的作用。

还对血管生成素的研究进展以及潜在的临床应用进行了探讨。

从血管生成素未来发展方向、研究的意义以及在临床实践中的潜力等方面进行结论总结。

这些内容展示了血管生成素在生物体内具有重要的调节作用,同时也揭示了其在未来临床应用中的潜力和发展方向。

【关键词】血管生成素、定义、重要性、分类、作用机制、疾病、研究进展、临床应用、未来发展方向、意义、临床实践、潜力1. 引言1.1 血管生成素的定义血管生成素是一类能够促进新血管形成的生物活性物质。

它们在维持正常生理状态,如在生长发育、创伤愈合和女性月经周期中起着重要作用。

血管生成素通过多种机制调节内皮细胞的增殖、迁移和管腔形成,从而促进新血管的生成。

在发育过程中,血管生成素通过调控胚胎内血管形成的时空模式,为胚胎器官的生长提供充足的氧气和营养物质。

在创伤愈合中,血管生成素可加速受损组织的修复和再生,促进伤口愈合。

血管生成素在肿瘤的生长和转移过程中也扮演重要角色,因为肿瘤组织需要大量供应营养和氧气的血管来维持其高速生长。

血管生成素在维持机体内部环境稳定性和保持机体内各种生理过程的正常进行中起着不可或缺的作用。

对血管生成素的研究将有助于深入了解血管生成的机制,为治疗多种疾病和发展新型药物提供重要参考。

1.2 血管生成素的重要性血管生成素是一类能够促进血管生长和再生的生物活性分子,对于维持正常的血管结构和功能至关重要。

血管生成素可以通过刺激内皮细胞增殖、迁移和管腔形成,从而促进新的血管形成和修复受损的血管。

血管生成素在组织再生、损伤修复、炎症反应、肿瘤生长等过程中发挥着重要作用。

它们可以调节血管内皮细胞的功能,影响血管通透性和血管增殖,调节血液循环和氧气供应,保持组织的正常生理功能。

碱性成纤维细胞生长因子和血管生成与胃癌发展的关系陆敏;江悦琴;王瑞年【期刊名称】《中国医学理论与实践》【年(卷),期】1998(3)1【摘要】目的:探讨碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growthfactor,bFGF)和血管生成与胃癌发展的关系.方法:应用免疫组织化学方法检测56例人胃癌组织碱性成纤维细胞生长因子表达和微血管密度(microvasculardensity,MVD),分析bFGF和MVD及其与胃癌组织学分型、浸润深度、生长方式、淋巴结转移、远处转移和预后的关系.结果:bFGF阳性者MVD值显著高于bFGF阴性者(P<0.01),MVD值和bFGF表达与胃癌浸润深度(P<0.05)、淋巴结转移(P<0.01)和远处转移(P<0.05)密切相关;MVD≥43或bFGF表达阳性的胃癌患者5年生存率较低.结论:血管生成在胃癌发展中具有重要作用,bFGF不仅与胃癌的血管生成有关,而且与胃癌的生长和浸润转移也有关,MVD或bFGF可作为判断胃癌患者预后的指标.【总页数】3页(P21-23)【作者】陆敏;江悦琴;王瑞年【作者单位】北京解放军309医院病理科;上海第二医科大学病理学教研室【正文语种】中文【中图分类】R735.202【相关文献】1.胃癌组织VEGF mRNA表达与血管生成及肿瘤发展的关系 [J], 丁延虹;周丹霞;管清;任小龙;陈浩;李东海;李长忠;邓肖群2.ANGPTL4基因表达和血管生成与胃癌发展的关系 [J], 赵剑锋;陈金坤;林丽娟;蔡清河;郑龙志;陈建新3.Neuropilin-1与胃癌发生、发展及血管生成的关系 [J], 胡希宏;王云忠;金桂龙;孙鑫鑫;卢淳考;王锦宏;李建宏4.三叶因子1与胃癌发生发展过程中血管生成的关系 [J], 赖铭裕;廖晓霞;林瑶光;梁志海;陈晖;李素艳;蒋敦科;刘莹5.乙酰肝素酶和碱性成纤维细胞生长因子与胃癌血管生成及肿瘤发展关系实验关系[J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

成纤维细胞因子和血管生成:血管内皮生长因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)以及碱性成纤维细胞生长因子(Basic[ibrob—last growth factor.bFGF)碱性成纤维细胞生长因子和血管再生摘要关键词移植皮瓣坏死是整形外科常见的手术并发症之一,至今其发病机理仍不十分清楚。

但普遍认为血供不足和缺血再灌注损伤是其中的两个重要原因,我们推测将bFGF应用于缺血皮瓣,可能有利于皮瓣下新生血管形成,减轻再灌注损伤,促进皮瓣成活bFGF广泛存在于细胞外间质中,具有广泛的生物活性,能调节中胚层及神经外胚层来源的多种细胞的分裂,其中对血管内皮细胞有显著的增殖效应,是有效的血管生成因子(angiogenic factor)之一。

,但三种剂量组之间差异不显著,9∪g bFGF是皮瓣滴注的最佳剂量。

—般来说,大鼠皮瓣移植后6天~7天,从受床基底重建的有效血供已能够维持整个皮瓣的成活。

术后7天,确定皮瓣坏死率以及SDH含量和氧耗量,反映皮瓣的功能状况较为合适bFGF对大鼠缺血皮瓣琥珀酸脱氢酶含量和氧耗量的影响[1]孙同柱* 傅小兵许明火·王亚平·杨银辉中国重建修复外科杂志1997年11卷5期264-265bFGF可逆转缺氧导致的内皮细胞增殖能力下降】。

通常情况下,由内皮细胞合成的bFGF由于缺少传统的分泌性信号肽,主要存储在细胞质和基质分隔腔,不能以传统的形式分泌。

缺氧时,bFGF可从损伤细胞中释放,途径可能是浆膜破坏释放或内皮细胞膜通透性增加,bFGF从细胞胶质中释放。

这实质是细胞对缺氧的急性应答反应。

此外,缺氧时bFGF在细胞中的分布发生变化,以参与内皮细胞对缺氧的应答】。

常氧下bFGF散在、均匀地分布在胞质和基质分隔腔,缺氧后bFGF分布最明显的变化是核周环的出现和临近核细胞着色增强。

Miehiells 6 证实:外源性的bFGF(5 ng/m1)可刺激缺氧培养的内皮细胞生长,并表现对缺氧的修复能力。

血管生成的分子机制和致病途径血管生成,指在生物体内形成和发育血管的过程,是维持器官组织正常发育、生长和修复的基础。

血管生成的分子机制和致病途径受到学术界广泛关注。

本文将就此进行阐述。

一、血管生成分子机制血管生成主要由内皮细胞(ECs)和间充质细胞(SMCs)共同完成,其中ECs促进肿瘤等形成并维持组织血量,SMCs则为血管提供支持。

两者间的交互作用极其复杂,血管生成的过程也受到许多因素的影响,如生长因子、细胞因子和细胞外基质。

1. 生长因子生长因子分为成纤维细胞生长因子(FGFs)、血小板衍生生长因子(PDGFs)、肿瘤坏死因子(TNF)、表皮生长因子(EGFs)等多种类型,这些因子对血管生成发挥着重要的作用。

(1)VEGFVEGF是维持ECs生存、促进血管造影及突破的主要因素,同时也是血管生成研究中最常见和研究最多的分子。

VEGF作用靶点主要为ECs,通过结合VEGFR-2促进ECs增殖并抑制ECs凋亡,最终促进血管内皮细胞相互作用和管腔形成。

(2)PDGFPDGF可能促进新生血管散在生长,在肿瘤等组织中起到重要作用。

PDGF受体β(PDGFRβ)和Pericytes相互作用调控了血管的生长、分化和维持。

PDGF可增强Pericytes的能力,使其成为血管管壁上的支持细胞,这对血管的稳定性和功能的维持至关重要。

(3)bFGFbFGF是一种钙离子相关的低分子质量生长因子,主要作用为调控ECs的生理功能并参与血管发生及快速增生。

bFGF可通过直接作用于细胞膜受体而刺激ECs 增殖、迁移、生存和血管内皮通透性的调节,从而促进血管生长。

(4)TGF-βTGF-β是细胞因子家族中的一员,可促进Pericytes分化形成,并维持其在血管管壁上的功能。

在ECs上,TGF-β可抑制乙型硝酸化酶表达,从而限制NO和cyclic GMP的产生,进而限制血管扩张。

TGF-β还能促进血管内皮细胞和纤维母细胞增殖,从而促进血管生长。

重组牛碱性成纤维细胞生长因子重组牛碱性成纤维细胞生长因子:作用机制与应用前景引言成纤维细胞生长因子(Fibroblast Growth Factors,FGFs)是一类广泛存在于多种组织和细胞中的细胞因子,参与了许多生理和病理过程。

近年来,研究人员对重组牛碱性成纤维细胞生长因子(Recombinant Bovine Alkaline Fibroblast Growth Factor,rBAFGF)的作用进行了深入研究,并在多个领域展示了其潜在的临床应用前景。

本文将对rBAFGF的作用机制和应用前景进行综述。

1. 重组牛碱性成纤维细胞生长因子的结构与特性rBAFGF是一种由基因工程技术制备的牛碱性成纤维细胞生长因子,其结构与天然BAFGF相似,由146个氨基酸残基组成。

rBAFGF具有多种生物活性,包括促进血管生成、促进细胞增殖和分化、维持干细胞自我更新等。

与其他FGF家族成员相比,rBAFGF具有较高的碱性,这使得其在一些特定的细胞生长环境中具有更好的生物活性。

2. 重组牛碱性成纤维细胞生长因子的作用机制rBAFGF通过与细胞膜上的FGF受体结合,激活下游的信号转导通路,参与多种细胞和组织的生理过程。

rBAFGF主要通过激活丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)通路来发挥其生物学功能。

此外,rBAFGF还能够与其他生长因子和细胞因子相互作用,调节复杂的细胞信号网络。

3. 重组牛碱性成纤维细胞生长因子在血管生成中的作用血管生成是新血管形成的过程,对维持正常的生理功能至关重要。

rBAFGF能够通过促进内皮细胞增殖和迁移,增加血管形成的效率。

临床试验表明,rBAFGF可用于治疗缺血性心脏病、冠心病和突发性心肌梗死等心血管疾病,极大地改善了患者的生活质量。

4. 重组牛碱性成纤维细胞生长因子在创伤修复中的应用创伤修复是机体对损伤的自我修复过程,rBAFGF在创伤修复中发挥重要作用。

研究发现,rBAFGF能够促进创伤部位的血管生成和纤维组织增生,加速伤口的愈合。

成纤维细胞生长因子管理

成纤维细胞生长因子(FGF)是一类细胞因子,对细胞生长、增

殖和分化起着重要的调节作用。

FGF在人体内具有多种生物学功能,包括参与胚胎发育、血管生成、伤口愈合和组织修复等过程。

在临

床上,FGF也被用于治疗一些疾病和促进组织再生。

在成纤维细胞生长因子管理方面,首先要了解其在细胞生长和

修复过程中的作用机制。

FGF通过与其受体结合,激活一系列信号

传导通路,促进细胞增殖和分化,从而参与组织修复和再生过程。

因此,在临床上,可以利用FGF及其受体的信号通路来管理细胞生

长和修复过程。

另外,FGF在医学美容领域也有广泛的应用。

例如,通过外部

应用FGF促进皮肤细胞再生和修复,改善皮肤质地,减少皱纹和疤痕。

此外,FGF还被用于促进毛发生长和治疗脱发等方面。

在疾病治疗方面,FGF也被研究用于心血管疾病、神经退行性

疾病等的治疗,以及骨折愈合、软骨修复等方面。

通过管理FGF信

号通路,可以有望开发出更多针对性的治疗手段。

总的来说,成纤维细胞生长因子在细胞生长、修复和再生中发挥着重要作用,其管理涉及到多个领域,包括医学、美容和疾病治疗等。

未来,随着对FGF作用机制的深入研究,相信会有更多针对性的管理方法被开发出来,为人类健康和美容带来更多益处。

肿瘤相关成纤维细胞在口腔鳞状细胞癌中的作用及其靶向治疗的研究进展引言口腔鳞状细胞癌是一种常见的头颈部恶性肿瘤,其发生和发展受多种因素的影响。

近年来,关于肿瘤微环境中的成纤维细胞在口腔鳞状细胞癌中的作用日益受到重视。

肿瘤相关成纤维细胞作为肿瘤微环境中的重要成分,参与了口腔鳞状细胞癌的发生、发展和转移过程。

本文将针对这一研究领域进行综述,探讨肿瘤相关成纤维细胞在口腔鳞状细胞癌中的作用及其靶向治疗的研究进展。

1. 促进肿瘤细胞增殖和转移肿瘤相关成纤维细胞通过分泌生长因子、细胞因子和蛋白酶等因子,促进口腔鳞状细胞癌细胞的增殖和转移。

研究发现,成纤维细胞来源的成纤维细胞生长因子(FGF)和表皮生长因子(EGF)可以促进口腔鳞状细胞癌细胞的增殖和转移。

成纤维细胞还可以通过增强肿瘤细胞的黏附能力和侵袭能力,促进口腔鳞状细胞癌的转移和浸润。

2. 促进肿瘤血管生成肿瘤相关成纤维细胞可以分泌血管生成因子(VEGF)等因子,促进口腔鳞状细胞癌血管生成,为肿瘤提供充足的营养和氧气,促进口腔鳞状细胞癌的生长和转移。

3. 抑制免疫应答成纤维细胞在肿瘤微环境中可以通过分泌相关因子,抑制免疫细胞的活性,从而降低肿瘤免疫应答,促进口腔鳞状细胞癌的逃避免疫清除。

二、肿瘤相关成纤维细胞的靶向治疗研究进展1. 阻断肿瘤相关成纤维细胞的生长因子信号通路针对肿瘤相关成纤维细胞分泌的生长因子,可以采用靶向治疗的方法进行干预。

针对FGF和EGF信号通路的抗体和小分子抑制剂可以有效抑制肿瘤相关成纤维细胞的生长因子分泌,从而阻断其对口腔鳞状细胞癌的促进作用。

3. 改善肿瘤微环境除了直接干预肿瘤相关成纤维细胞的信号通路外,还可以考虑通过改善肿瘤微环境来影响其对口腔鳞状细胞癌的作用。

通过调节炎症因子的水平、改善肿瘤组织的缺氧状态等方式,可以减少肿瘤相关成纤维细胞的促进作用。

厚朴对肿瘤血管生成的抑制作用机制研究随着人们对肿瘤治疗的不断探索,发现抑制肿瘤血管生成的疗法成为了一个重要的研究方向。

肿瘤血管生成是指肿瘤细胞通过血管形成新的供血网络,为肿瘤提供营养和氧气。

研究发现,抑制肿瘤血管生成可以有效阻断肿瘤的生长和转移。

在众多的中药中,厚朴(Magnolia officinalis)作为一种植物药材,被广泛应用于中医药领域。

近年来,研究人员发现厚朴具有抗肿瘤的作用,并对其抑制肿瘤血管生成的机制进行了深入研究。

一项研究发现,厚朴中的主要有效成分为厚朴酸,具有抑制肿瘤血管生成的作用。

厚朴酸通过调节多个信号通路,包括VEGF信号通路、FGF信号通路和IL-6信号通路等,来达到抑制肿瘤血管生成的效果。

这些信号通路在肿瘤血管生成过程中发挥重要作用,因此厚朴酸的作用机制十分复杂。

厚朴酸可以通过降低VEGF的表达来抑制肿瘤血管生成。

VEGF是一种促血管生成因子,参与了血管内皮细胞的迁移和增殖过程。

研究发现,厚朴酸可以通过抑制VEGF的表达来减少血管内皮细胞的迁移和增殖,从而降低了肿瘤血管生成。

另外,厚朴酸还可以抑制FGF信号通路。

FGF即成纤维细胞生长因子,也是一种与肿瘤血管生成密切相关的细胞因子。

研究发现,厚朴酸可以抑制FGF的表达,并通过减少FGF的活性来阻断FGF信号通路。

这样一来,血管内皮细胞的迁移和血管生成过程就会受到抑制。

除了上述两条主要机制外,厚朴酸还可以抑制IL-6信号通路。

IL-6是一种细胞因子,参与了肿瘤血管生成过程中的炎症反应。

研究发现,厚朴酸可以减少IL-6的表达,并降低IL-6信号通路的活性。

这样一来,炎症反应得到减轻,进而抑制了肿瘤血管生成。

此外,厚朴还具有抗氧化和抗炎作用,可以抑制氧化应激和炎症反应对肿瘤血管生成的促进作用。

氧化应激和炎症反应是肿瘤血管生成过程中的重要因素,因此厚朴的抗氧化和抗炎作用对于抑制肿瘤血管生成非常重要。

总结起来,厚朴通过多个信号通路的调节,包括VEGF信号通路、FGF信号通路和IL-6信号通路等,来抑制肿瘤血管生成。

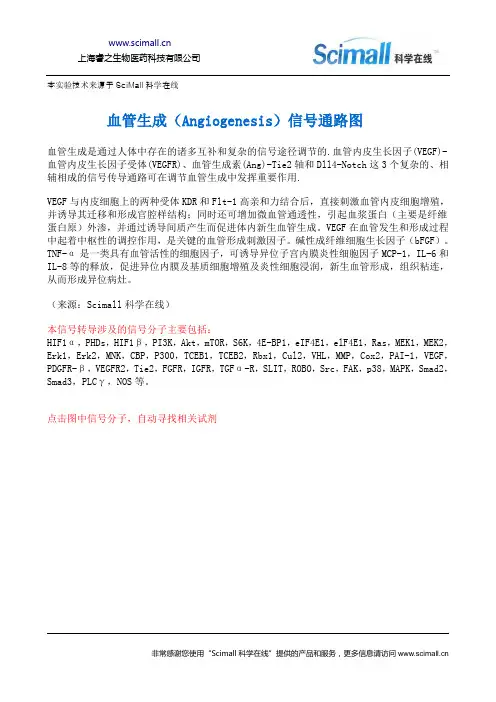

本实验技术来源于SciMall科学在线

血管生成(Angiogenesis)信号通路图

血管生成是通过人体中存在的诸多互补和复杂的信号途径调节的.血管内皮生长因子(VEGF)-血管内皮生长因子受体(VEGFR)、血管生成素(Ang)-Tie2轴和Dll4-Notch这3个复杂的、相辅相成的信号传导通路可在调节血管生成中发挥重要作用.

VEGF与内皮细胞上的两种受体KDR和Flt-1高亲和力结合后,直接刺激血管内皮细胞增殖,并诱导其迁移和形成官腔样结构;同时还可增加微血管通透性,引起血浆蛋白(主要是纤维蛋白原)外渗,并通过诱导间质产生而促进体内新生血管生成。

VEGF在血管发生和形成过程中起着中枢性的调控作用,是关键的血管形成刺激因子。

碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)。

TNF-α是一类具有血管活性的细胞因子,可诱导异位子宫内膜炎性细胞因子MCP-1,IL-6和IL-8等的释放,促进异位内膜及基质细胞增殖及炎性细胞浸润,新生血管形成,组织粘连,从而形成异位病灶。

(来源:Scimall科学在线)

本信号转导涉及的信号分子主要包括:

HIF1α,PHDs,HIF1β,PI3K,Akt,mTOR,S6K,4E-BP1,eIF4E1,elF4E1,Ras,MEK1,MEK2,Erk1,Erk2,MNK,CBP,P300,TCEB1,TCEB2,Rbx1,Cul2,VHL,MMP,Cox2,PAI-1,VEGF,PDGFR-β,VEGFR2,Tie2,FGFR,IGFR,TGFα-R,SLIT,ROBO,Src,FAK,p38,MAPK,Smad2,Smad3,PLCγ,NOS等。

点击图中信号分子,自动寻找相关试剂。

miR-383调控血管生成因子VEGFA的表达并抑制血管生成徐燕;黄建航;郑志平;洪小川;何艳【摘要】目的探讨miR-383对血管生成的影响及分子机制. 方法通过生物信息学数据库进行预测,寻找miR-383调控的靶基因,挑选与血管生成相关的靶基因作为候选基因,采用荧光素酶报告基因检测系统进行验证.利用实时荧光定量PCR(qPCR)和Western-blot等实验证实miR-383对候选基因表达的靶向调控;通过体外血管内皮细胞成管实验检测miR-383对血管生成的影响. 结果生物信息学预测显示,miR-383靶向多个与血管生成相关的基因;荧光素酶报告基因实验证实,miR-383可通过结合血管内皮生成因子(VEGFA)基因3'-非翻译区(3'-UTR)而抑制其表达;过表达miR-383并不影响VEGFA的mRNA转录水平,而只是在蛋白水平下调VEGFA表达;体外血管生成实验表明,miR 383所介导的VEGFA表达下调可明显抑制血管生成. 结论 miR-383可通过靶向结合VEGFA基因的3'-UTR,抑制其翻译效率而下调VEGFA的表达,并抑制内皮细胞血管生成能力.【期刊名称】《福建医科大学学报》【年(卷),期】2019(053)002【总页数】5页(P71-75)【关键词】微RNAs;血管内皮生长因子A;基因表达调控;新生血管化,病理性【作者】徐燕;黄建航;郑志平;洪小川;何艳【作者单位】福建医科大学基础医学院生物化学与分子生物学系,福州 350108;福建医科大学临床医学部,福州 350108;福建医科大学临床医学部,福州 350108;福建医科大学基础医学院生物化学与分子生物学系,福州 350108;福建医科大学基础医学院生物化学与分子生物学系,福州 350108【正文语种】中文【中图分类】R322.12;R341;R349.1血管生成是指源于已存在的毛细血管发育而形成新血管的过程,其在许多生理和病理过程中起到至关重要的作用[1]。

细胞因子的种类和功能引言细胞因子是一类由多种细胞产生的蛋白质,它们在细胞间传递信号,并调节免疫系统的功能。

细胞因子在机体的生理和病理过程中起着重要的调控作用。

本文将介绍几种常见的细胞因子,包括它们的种类和功能。

细胞因子的分类根据其作用机制和结构特点,细胞因子可以分为多个不同的类别。

以下是几种常见的分类方式:1.干扰素(Interferon):干扰素是一类能够抑制病毒复制和增强免疫系统效应的细胞因子。

根据其作用靶标,干扰素又可以分为α、β、γ三个亚型。

2.白介素(Interleukin):白介素是一类由淋巴细胞、巨噬细胞等免疫系统相关细胞产生的蛋白质。

它们在免疫应答过程中起到信号传递和调节作用。

3.肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor):肿瘤坏死因子是一类具有细胞毒性活性的细胞因子。

它们参与调节免疫应答、抗炎反应和细胞凋亡等过程。

4.生长因子(Growth Factor):生长因子是一类能够促进细胞增殖、分化和存活的细胞因子。

它们在组织修复、再生和发育过程中起重要作用。

细胞因子的功能不同类型的细胞因子具有不同的功能,下面将详细介绍几种常见的细胞因子及其功能:干扰素干扰素是一类抗病毒蛋白质,主要分为三个亚型:α、β、γ。

它们在机体感染病毒后被释放,并通过多种机制发挥抗病毒作用。

具体功能包括:•抑制病毒复制:干扰素可以抑制病毒在感染细胞内的复制和转录过程,从而阻止病毒扩散。

•增强免疫效应:干扰素能够增强天然免疫和适应性免疫的效应,促进免疫细胞的杀伤作用和抗体产生。

白介素白介素是一类由免疫系统相关细胞产生的蛋白质,它们在免疫应答过程中起到信号传递和调节作用。

不同的白介素具有不同的功能,以下是几个常见的白介素及其功能:•白介素-1(Interleukin-1):白介素-1参与调节发炎反应和免疫应答,促进T细胞活化和增殖。

•白介素-2(Interleukin-2):白介素-2是一种重要的T细胞生长因子,能够促进T细胞增殖和活化。

张清媛教授:抗肿瘤血管生成治疗研究进展上世纪七十年代,Folkman 在《新英格兰医学杂志》中首次提出了肿瘤生长依赖于新血管生成的理论假说,随着 8 年后毛细血管内皮细胞培养技术的建立,11 年后第一个血管生成抑制剂的发现,13 年后第一个血管生成活性蛋白的纯化等,这一观点为越来越多的证据所支持,并逐渐使这一领域成为肿瘤研究的热点。

肿瘤的生长有两个明显不同的阶段,即从无血管的缓慢生长阶段转变为有血管的快速增殖阶段,血管生成使肿瘤能够获得足够的营养物质,是促成上述转变的关键环节。

如果没有血管生成,原发肿瘤的生长不会超过 1~2 mm3。

肿瘤侵袭转移是肿瘤治疗失败的主要原因,而在肿瘤发生侵袭转移的多步骤过程中,血管生成均发挥着重要作用。

与传统的抗癌治疗相比,抗血管生成治疗具有许多优点:(1)正常成年人的血管形成基本停止,内皮细胞常处于不分裂状态,只有在妊娠、月经周期、炎症、外伤和肿瘤等特殊情况,血管形成才被启动,因此,抗血管生成治疗对正常内皮细胞影响不大,具有良好的特异性;(2)血管内皮细胞暴露在血液中,药物能够直接发挥作用,无需渗透 Endostatin,所用药物剂量小、疗效高;(3)血管内皮细胞基因表达相对稳定,不易产生耐药;(4)作用具有放大效应,因为一个内皮细胞支持 50~100个肿瘤细胞生长。

因此,在过去的 30 多年中,人们一直在努力寻找合适的靶点以阻断和破坏肿瘤血管生成,研制有效的抗肿瘤血管生成药物,近年来取得了许多令人鼓舞的成绩。

一、肿瘤血管生成的机理Folkman 曾提出在肿瘤发生和发展过程中的存在"血管生成开关机制",揭示了肿瘤微血管形成的分子机制。

在肿瘤生长的最初阶段,并不是所有的实体瘤都具备血管生成表型,但随着肿瘤细胞不断分裂增殖,那些伴有癌基因或抑癌基因突变并具备了血管生成表型的肿瘤细胞逐渐增殖形成优势,它们通过多个途径诱导周围组织新生血管形成。

这些途径可分为以下几种:(1)肿瘤细胞癌基因的表达或抑癌基因的失活,可使肿瘤细胞获得血管生成表型,诱导局部新血管形成;(2)肿瘤细胞产生的各种趋化因子使单个核细胞浸润到肿瘤组织内,它们释放的促新生血管生长因子和多种蛋白酶有助于新生血管形成;(3)肿瘤生长到一定程度其内部处于明显低氧状态,低氧可使肿瘤血管内皮细胞生长因子(VEGF)表达明显增加,并以旁分泌的方式诱导新生血管生成;(4)内皮细胞通过自分泌途径加速新生血管的形成。

肿瘤细胞分泌因子促进血管生成机制一、肿瘤细胞与血管生成的关系肿瘤细胞的生长和扩散依赖于充足的血液供应,而血管生成是肿瘤获取营养和氧气的关键途径。

肿瘤细胞通过分泌多种因子来促进血管生成,这些因子包括血管内皮生长因子(VEGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、血小板衍生生长因子(PDGF)等。

这些因子能够激活血管内皮细胞,促进其增殖、迁移和形成新的血管结构。

1.1 肿瘤微环境中的血管生成肿瘤微环境是一个复杂的系统,包括肿瘤细胞、免疫细胞、成纤维细胞、血管内皮细胞以及细胞外基质等。

在这一环境中,肿瘤细胞与周围细胞和基质相互作用,共同影响血管生成的过程。

肿瘤细胞分泌的因子能够改变微环境,使其更有利于血管生成。

1.2 血管生成因子的作用机制血管生成因子通过与血管内皮细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖和迁移。

例如,VEGF与其受体VEGFR结合后,能够激活PI3K/Akt和Ras/Raf/MEK/ERK等信号通路,促进血管内皮细胞的存活和增殖。

1.3 肿瘤血管的特殊性肿瘤血管与正常血管相比,具有不规律的形态、不稳定的血管壁和异常的血流动力学特性。

这些特点使得肿瘤血管更容易发生渗漏,为肿瘤细胞的侵袭和转移提供了条件。

二、肿瘤细胞分泌因子的分类与功能肿瘤细胞分泌的因子种类繁多,它们在促进血管生成中发挥着不同的作用。

以下是一些主要的肿瘤细胞分泌因子及其功能:2.1 血管内皮生长因子(VEGF)VEGF是促进血管生成的最关键因子之一。

它能够促进血管内皮细胞的增殖、迁移和血管管腔的形成。

VEGF家族包括VEGF-A、VEGF-B、VEGF-C等,它们通过与不同的VEGFR受体结合,发挥不同的生物学功能。

2.2 成纤维细胞生长因子(FGF)FGF家族包括多种成员,如FGF-1、FGF-2等,它们通过与FGFR受体结合,促进血管内皮细胞的增殖和迁移。

FGF还参与调节细胞外基质的合成和降解,影响血管的稳定性。

:血管内皮生长因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)以及碱性成纤维细胞生长因子(Basic[ibrob—last growth factor.bFGF)碱性成纤维细胞生长因子和血管再生摘要关键词移植皮瓣坏死是整形外科常见的手术并发症之一,至今其发病机理仍不十分清楚。

但普遍认为血供不足和缺血再灌注损伤是其中的两个重要原因,我们推测将bFGF应用于缺血皮瓣,可能有利于皮瓣下新生血管形成,减轻再灌注损伤,促进皮瓣成活bFGF广泛存在于细胞外间质中,具有广泛的生物活性,能调节中胚层及神经外胚层来源的多种细胞的分裂,其中对血管内皮细胞有显著的增殖效应,是有效的血管生成因子(angiogenic factor)之一。

,但三种剂量组之间差异不显著,9∪g bFGF是皮瓣滴注的最佳剂量。

—般来说,大鼠皮瓣移植后6天~ 7天,从受床基底重建的有效血供已能够维持整个皮瓣的成活。

术后7天,确定皮瓣坏死率以及SDH含量和氧耗量,反映皮瓣的功能状况较为合适bFGF对大鼠缺血皮瓣琥珀酸脱氢酶含量和氧耗量的影响[1]孙同柱* 傅小兵许明火·王亚平·杨银辉中国重建修复外科杂志1997年11卷5期264-265bFGF可逆转缺氧导致的内皮细胞增殖能力下降】。

通常情况下,由内皮细胞合成的bFGF由于缺少传统的分泌性信号肽,主要存储在细胞质和基质分隔腔,不能以传统的形式分泌。

缺氧时,bFGF可从损伤细胞中释放,途径可能是浆膜破坏释放或内皮细胞膜通透性增加,bFGF从细胞胶质中释放。

这实质是细胞对缺氧的急性应答反应。

此外,缺氧时bFGF在细胞中的分布发生变化,以参与内皮细胞对缺氧的应答】。

常氧下bFGF散在、均匀地分布在胞质和基质分隔腔,缺氧后bFGF分布最明显的变化是核周环的出现和临近核细胞着色增强。

Miehiells 6 证实:外源性的bFGF(5 ng/m1)可刺激缺氧培养的内皮细胞生长,并表现对缺氧的修复能力。

本研究发现bFGF可增加缺氧内皮细胞s期细胞数、PI值,说明bFGF可逆转缺氧导致的内皮细胞增殖能力下降。

为bFGF用于临床血管再生性治疗提供理论依据。

参bFGF对缺氧条件下培养的人脐静脉内皮细胞增殖影响[2]王晶尹丽娅李庚山李建军武汉大学人民医院心内科武汉430060武汉大学学报(医学版) 2002年lO月第23卷第4期299-300bFGF能刺激毛细血管内皮细胞迁移和增殖,形成毛细血管芽。

同时促进外溶酶原激活物和胶原酶的分泌,对损伤部位的细胞外基质部分降解,使毛细血管向创伤区长入。

bFGF可刺激毛细血管长入骨移植物,促进新骨形成,替代骨移植物,促进骨缺损的修复。

实验中发现术后4周转染bFGF基因的股骨头内已无bFGF表达,虽然表达时间不长,但已产生明显的生物学效应。

本实验对基因转染促进股骨头缺血性坏死的修复进行了初步探讨,研究结果发现bFGF基因转染可促进骨组织内血管再生和新骨形成,提示bFGF基因转染在治疗骨缺血性坏死、骨折不愈合及延迟愈合,骨缺损等具有广阔的应用前[3]杨操杨述华杜靖远李进许伟华叶树楠bFGF基因转染促进股骨头坏死修复的实验研究中国矫形外科杂志2004年8月第12卷第l6期1236-1239bFGF结构及其受体bFGF是由154个氨基酸组成的阴离子多肽类生长因子,包括9个FGF配基,它定位于第四号染色体,具有3个外显子和2个内含子。

bFGF主要源于中胚层和神经外胚层,丽且诱导这些来源的神经分化 I。

由于翻译位点的不同(分别为AUG和CUG),使不同来源的bFGF结构上存在一定差异,形成了18KD、22KD、24KD、26KD四种同工异构体。

18KD的bFGF是主要的活性形式,位于胞浆; 24KD、26KD的bFGF作用尚不清楚,位于细胞核bFGF的受体FGF的受体有4种.其中FGFR。

、FGF1G是bFGF的高亲和力受体,具有内在活性,包括三种结构:细胞外部分,含3个免疫球蛋白;跨膜部分;胞浆内含酷氨酸激酶部分。

bFGF与受体结合后,启动内源性酪氨酸酶激活、酷氨酸的自身磷酸化。

酷氨酸酶的激活属于快速效应,包括诱导肌醇磷脂(PⅡ ),释放乙酰甘油和三磷酸肌醇,最后导致蛋白激酶的激活和胞内Ca“的释放;酪氨酸自身磷酸化属于慢性效应,包括诱导细胞内特殊蛋白质与受体的结台启动包括丝裂原激活的蛋白激酶(MAPK)在内的磷酸化级联,最终激活内转录因子”I。

在此过程中胞浆内信号传导蛋白之所以能够迅速、准确地识别上游蛋白,是因为它们都有一段专门识别磷酸化酪氨酸残基的保守序列bFGF在许多组织系统中起到丝裂原和血管生成紊作用,促使外胚层、中胚层、内胚层源的细胞,如神经细胞,血管内皮细胞,平滑肌细胞在内的细胞进行有丝分裂bFGF广泛地分布于多种组织和器官,包括血管分布在基底膜和细胞间基质,bFGF的保护作用与脑血流(CBF)在大脑中动脉的缺血一再灌实验中,可见到明显的脑缺血和水肿,此时开放的脑毛细血管数目增加,同时应用TR—F『A法测定,bFGF在纹状体和额部皮质的表达增强⋯。

结果表明,在脑缺血损伤中bFGF的表达增强与脑毛细血管数目增加呈正相关。

bFGF是一个强效扩管剂,可以在不引起全身血管扩张的剂量时优先扩张脑血管或特异性扩张梗塞周围血管,增加半影区的血供,减少梗塞面积。

Tanakal】证实在bFGF组的动物与对照组相比,梗塞面积减少了58%,ACA、MCA之问的CBF增加了近40%。

然而Bethel等发现bFGF的神经保护与CBF无关,在实验中未看到CBF增加I”】。

故bFGF在脑缺血中是否参与血流动力学效应尚待进一步阐明。

3.4 bFGF的保护作用与新生血管形成bFGF/bFGFR对脑血管的再生和重塑是至关重要的,通过观察大鼠脑缺血模型,在缺血6Omin后,缺血侧皮质的毛细血管密度和再生明显增加,对侧缺血程度较轻,只有轻微的血管密度增加[J41bFGF促进新生血管形成与内皮细胞的表达有关. bFGF通过上调内皮细胞B 整台素表达,以增强内皮细胞的粘附、识别和迁移等功能,促进血管形成过程,推测bFGF在促血管生成过程中具有的多效性特点。

在脑缺血中可通过毛细血管的修复或通过基底膜释放bFGF,使血管形成更加容易。

[4]《bFGF与脑缺血损伤》中南大学湘雅医B艺中西医结合研究所(410078) 张化彪综述黎杏群审校国外医学神经病学神经外科学分册 2002年第29卷第1期 62-64血管再生是指原有的血管又产生新的血管。

在正常的生理条件下,成熟器官的血管内皮细胞处于静止的非增殖状态,很少发生血管再生。

但在缺血、缺氧或机体组织损伤的情况下,任何刺激血管内皮细胞生长迁移的因子都能促进血管再生的进行。

血管再生是一个相当复杂的过程,其主要机制为:(1)血管内皮细胞基底膜的降解,细胞外基质消化吸收;(2)内皮细胞向血管生长刺激物方向移行和增殖;(3)移行的血管内皮细胞伸展,彼此相连形成新的血管芽胞,芽胞血管弯曲并相连形成中空的管腔;(4)血管内皮细胞增殖,使中空的管腔延长,两个中空的管腔端端相连,形成血管袢。

血管袢底部的周边血管内皮细胞继续“发芽”进行新的血管形成过程[4]。

而这种促进冠脉血管新生的物质主要是一些生长因子(蛋白或多肽),目前研究较多的是血管内皮生长因子(vascular endothelial growthfactor,VEGF)和FGF。

成纤细胞生长因子的生理特性成纤细胞生长因子是一类来源于中胚层和神经外胚层的细胞具有广泛的生物学活性的细胞生长因子L 。

多年来的研究表明,FGF是一类重要的促有丝分裂因子,也是细胞形态发生分化的诱导因子,其生物学作用极其广泛。

目前人们已经证明:FGF具有促进新生血管形成;促进创伤愈合与组织修复;促进组织再生及参与神经再生等多种生理作用 [6.7]。

bFGF是体内发现的最为有效的血管形成因子之一,它对新生血管形成过程中的多个环节如毛细血管基底膜降解、内皮细胞迂移增生、胶原合成、小血管腔形成等均有明显促进作用。

[5]中国药科大学学报Journal of China Pharmaceutical University 2003,34(3):283~287 《成纤细胞生长因子应用于冠心病治疗的研究现状》林灼锋,李校垄,郑青,黄亚东bFGF分布于体内多种细胞,以自分泌与旁分泌方式促进细胞自身与周围细胞的增殖、分化、蛋白质合成等行为。

文献表明,外源bFGF具强大的刺激血管增生作用。

本文显示,在体内自然创伤血管的再生过程,只有不多的内皮细胞呈bFGF阳性,这与正常皮肤血管相同’。

这意味着在创伤修复过程中内皮细胞的bFGF表达没有明显变化,即内皮细胞通过bFGF的自分泌来达到自我调控的作用是不强的。

[6]邹仲之《创伤修复过程中的血管再生与碱性成纤维细胞生长因子表达》第一军医大学学报1997年17卷第3期225-226摘要目的:通过研究不同时期心肌梗塞区血管生长因子的表达,探讨骨髓基质细胞移植促进心肌梗塞后血管新生的机制。

方法:将急性心肌梗塞大鼠随机分为2组。

实验组在梗塞后28 d,将同种平体骨髓基质细胞注射到心肌梗塞区。

对照组仅注射无血清的培养液。

在梗塞后的不同时期取标本动态观察梗塞区VEGF、bFGF的表达和血管新生状况。

结果:骨髓基质细胞移植入梗塞区后主要分化为成纤维细胞和血管内皮细胞。

实验组心肌梗塞区新生毛细血管数目较对照组明显增加(14±4 7/HPF"US 6±2.4/HPF P<0.05)。

对照组梗塞区VEGF和bFGF的表达在梗塞后7 d达高峰,28 d开始下降,第42 d和56 d时表达明显下降。

而实验组二者的表达在心肌梗塞后第42 d和56 d明显高于对照组。

结论:骨髓基质细胞通过分化为内皮细胞以及促进梗塞区VEGF和bFGF的持续高表达,对血管新生起积极作用。

VEGF和bFGF是目前研究较多的血管生长因子,以自分泌和旁分泌的途径作用于靶细胞,可促进内皮细胞迁移和增生,在缺血组织的血管新生过程中发挥重要作用_3一。

外源性的VEGF和bFGF 注射可促进心肌梗塞后血管新生,增加侧枝循环血流量,改善心功能_4。

缺血缺氧的状态以及炎症反应中的细胞因子(如IL一1G)可诱导VEGF和bFGF的高表达_6 。

本研究中,两组动物均行冠脉左前降支结扎术造成心肌严重缺血以及梗塞后的炎症反应,其本身就可导致梗塞区VEGF和bFGF表达的增加,所以对照组可检测到VE(;F和bFGF的强阳性表达。

但对照组中,VEGF 和bFGF表达在梗塞后1周达到高峰,随着急性炎症反应的减弱,梗塞区逐渐修复,其表达渐渐下降,在梗塞后8周时表达已经明显减弱。