人眼的视觉特性

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

第一节人眼的视觉特性1、在一般情况下,如有两种光谱成分不同的光,只要三种光敏细胞对它们的感觉相同,则主观彩色感觉(包括亮度和色度)就相同。

2、格拉斯曼定律—复合光的亮度等于各光分量的亮度之和。

3、人眼的视觉范围有一定的限度,明暗感觉是相对的。

4、韦伯-费赫涅尔定律—亮度感觉与亮度L的对数成线性关系。

5、一方面,重现景物的亮度无需等于实际景物的亮度,而只需保持二者的最大亮度与最小亮度的比值不变;另一方面,人眼不能察觉的亮度差别,在重现景物时也无需精确复制出来。

6、人眼分辨景物细节有一极限值,对彩色细节的分辨能力远比对亮度细节分辨力低。

7、视觉的空间频率响应具有低通滤波器性质。

8、人眼存在视觉惰性—电影、电视放映的生理基础。

临界闪烁频率取决于亮度、亮度变化幅度、观看距离等。

一、人眼的亮度感觉1.人眼的光亮感觉光也是一种电磁辐射,人眼对780~380纳米之间电磁波的刺激有光亮的感觉,故波长在这个范围内的电磁波称为可见光。

2.人眼的彩色感觉人眼对780~380纳米之间的光还有彩色感觉,具体如图1-1所示。

3.人眼的视敏特性人眼对380~780纳米内不同波长的光具有不同的敏感程度,称为人眼的视敏特性。

衡量描述人眼视敏特性的物理量为视敏函数和相对视敏函数。

1)视敏函数在相同亮度感觉的条件下,不同波长上光辐射功率的倒数可以用来衡量人眼对各波长光明亮感觉的敏感程度。

称为视敏函数。

2)相对视敏函数实验表明,人眼对波长为555纳米的光最敏感,因此把任意波长的光的视敏函数与最大视敏函数值K(555)相比的比值称为相对视敏函数,记为:如图1-2所示,左边的曲线是暗视觉曲线,右边的是明视觉曲线。

二、人眼亮度感觉的特性(描述人眼对光亮差别的感觉特性)1.亮度:光源或反射面的明亮程度,亮度的单位为(坎德拉/平方米)。

2.亮度视觉的范围:人眼总的感光范围极其宽广,明视觉的亮度感觉范围为到量级,而暗视觉的感觉范围为千分之几到几个。

东西越远越小的物理原理东西越远越小的现象可以通过透视原理来解释。

透视原理是一种人眼视觉的特性,它是人类视觉系统中的一种错觉,也是物体间相对位置的一种视觉提示。

首先,我们需要理解人眼的工作原理。

人眼是通过光线进入眼球并通过视网膜上的感光细胞来感知外界的图像。

眼睛的正常视觉是由视网膜上的感光细胞对光线的接收和处理形成的。

当光线经过透明的角膜和晶状体进入眼球后,它们会被视网膜上的感光细胞接收并转化为神经信号,然后通过视神经传递至大脑的视觉中枢,最终形成我们所看到的图像。

透视原理是指在视觉过程中,当我们观察远处物体时,由于光线的传播和折射,使得远处物体的影像在我们眼中变得较小。

这是因为光在经过透明介质如空气和水等时会发生折射,而折射会使得物体的影像发生一定程度的缩小。

因此,当物体离我们越远,它在我们眼中的影像也会变得越小。

这个现象可以通过以下的几个原理来解析:1. 视角原理:视角是指眼睛看到物体之间的夹角。

当物体距离眼睛较远时,视角就会变小;而当物体距离眼睛较近时,视角就会变大。

换句话说,同样大小的物体,在较远距离看来就越小。

2. 空间感知原理:人类的视觉系统通过比较远近两个物体之间的空间差异来感知深度和距离。

当物体离观察者越远时,相对于其周围环境的空间差异也会变大,使得物体在观察者眼中的大小看起来更小。

3. 投影原理:当物体在远距离时,它的影像在投射到观察者眼睛的视网膜上会变得更小。

这是因为光线会在进入眼睛前经过折射,使得影像的大小发生变化。

总结来说,东西越远越小的现象是由于视角的变化、空间感知和投影等原理共同作用造成的。

这种现象在艺术、摄影和建筑设计等领域中也被广泛应用,通过运用透视原理,可以使画面更加逼真且具有立体感。

人眼的视觉特性及其缺陷如何矫正关键信息项:1、人眼视觉特性的描述及分类颜色感知特性空间分辨率特性时间分辨率特性对比度敏感度特性2、人眼视觉缺陷的类型近视远视散光老花色盲其他视觉缺陷3、矫正视觉缺陷的方法眼镜矫正隐形眼镜矫正手术矫正视觉训练矫正4、矫正方法的适用范围及优缺点每种矫正方法针对的具体视觉缺陷类型效果的持久性可能的副作用和风险11 人眼视觉特性的详细描述111 颜色感知特性人眼对颜色的感知是基于视网膜中的三种视锥细胞,分别对长波(红)、中波(绿)和短波(蓝)光线敏感。

这三种视锥细胞的响应组合使我们能够分辨出各种颜色。

然而,人眼在颜色感知方面存在一定的局限性,例如对某些颜色的区分能力较弱,以及在不同光照条件下颜色的表现可能会发生变化。

112 空间分辨率特性人眼的空间分辨率决定了我们能够清晰分辨的最小细节。

在中央凹区域,空间分辨率最高,但随着视网膜远离中央凹,分辨率逐渐降低。

此外,人眼对于不同对比度的物体,其空间分辨率也会有所不同。

113 时间分辨率特性人眼对于快速变化的视觉信息的感知能力有限。

例如,对于闪烁的光源,当闪烁频率超过一定阈值时,人眼会将其视为连续的光。

114 对比度敏感度特性人眼对不同对比度的物体的敏感度不同,在低对比度情况下,人眼的分辨能力会下降。

12 人眼视觉缺陷的类型及成因121 近视近视是指眼睛在放松状态下,平行光线经过眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前。

主要成因包括遗传因素、长时间近距离用眼、不良的用眼习惯等。

122 远视远视则是平行光线聚焦在视网膜之后,通常是由于眼球前后径过短或屈光力较弱导致。

123 散光散光是由于眼球在不同子午线上的屈光力不同,导致光线不能聚焦在一个点上,形成多个焦点。

124 老花老花是随着年龄增长,晶状体逐渐硬化,弹性减弱,睫状肌功能减退,导致眼睛调节能力下降,难以看清近处物体。

125 色盲色盲是由于视网膜中的视锥细胞缺失或功能异常,导致无法正常分辨某些颜色或颜色组合。

人眼的视觉特性0序言由于liuhonghui和王绪军先生提醒,评定金属丝像质计灵敏度时,应遮蔽粗丝,采用由细到粗逐根观察评定的方法。

为什么不能采用由粗到细的观察方法呢?大概与人眼的某些视觉特性有关。

为此,笔者根据资料〔1〕和自学笔记,编写了这篇短文,希望从中能找出些理论依据来。

由于我水平所限,加上成文仓促,如有不当,望指正。

人眼的视觉特性,是因人而异的,我们在这里讨论的是正常人的统计平均状况。

1视觉范围1.1人眼的光谱灵敏度(1)人眼可识别的电磁波长大约为400-800nm。

波长由长至短,光色分别为红橙黄绿青蓝紫。

同时含有400-800nm各色电磁波的光,称为白光。

(2)人眼对不同的颜色的可见光灵敏程度不同,对黄绿色最灵敏(在较亮环境中对黄光最灵敏,在较暗环境中对绿光最灵敏),对白光较灵敏。

但无论在任何情况下,人眼对红光和蓝紫光都不灵敏,假如,将人眼对黄绿色的比视感度(灵敏度)设为100%,则蓝色光和红色光的比视感度(灵敏度)就只有10%左右了。

(3)在很暗的环境中(亮度低于10-2cd/m2时),如无灯光照射的夜间,人眼的锥状细胞失去感光作用,视觉功能由杆状细胞取代,人眼失去感觉彩色的能力,仅能辨别白色和灰色.。

1.2人眼能感受的亮度范围人眼能感受的亮度范围约为10-3—106cd/m2。

当平均亮度适中时(亮度范围约为10—104cd/m2),能分辨的最大和最小亮度比为1000:1(当亮度为1000 cd/m2时,识别能力最高,有资料称:最小可识别黑度差ΔDmin≈0.08); 当平均亮度很低时,能分辨的最大和最小亮度比不到10:1。

1.3人眼视觉的空间特性(1)空间分辨率为≤12LP/mm;(2)灰度分辨能力为64级。

1.4人眼的时间特性(1)活动图像的帧率至少为15fps时,人眼才有图像连续的感觉;(2) 活动图像的帧率在25fps时,人眼才感受不到闪烁。

笔者注:;监控视频15fps,电视25fps,电脑屏幕60fps。

二、人眼的视觉特性.二、人眼的视觉特性任何重现的彩色图像都要由人的眼睛作出评价,所以人眼的特性和局限性决定了彩色电视系统的主要性能。

所以在介绍主要内容之前有必要先了解人眼的视觉特性,以便合理的选择电视系统的基本参数量。

1.人眼的视敏特性与视敏函数视敏特性人眼的视敏特性是指人眼对不同波长的光具有不同的灵敏度的特性叫视敏特性。

视敏特性常用视敏函数来表示。

⑴视敏函数为确定人眼对不同波长光的敏感程度可作如下实验:用不同光谱的单色光源发光,由“标准观察者”的眼睛观看,当观察者对所有单色光源发出的光获得相同的亮度感觉时,测量此时各不同的单色光源的辐射功率P(λ),显然P(λ)越大,说明人眼对该波长的光越不敏感。

相反,P(λ)越小,说明人眼对该波长的光越敏感。

通常我们用辐射功率的倒数来衡量人眼对波长λ光的敏感程度。

我们把辐射功率的倒数称为视敏函数,即:K(λ)=1/ P(λ)式中:P(λ)为辐射功率K(λ)越大说明人眼对该波长的光越敏感。

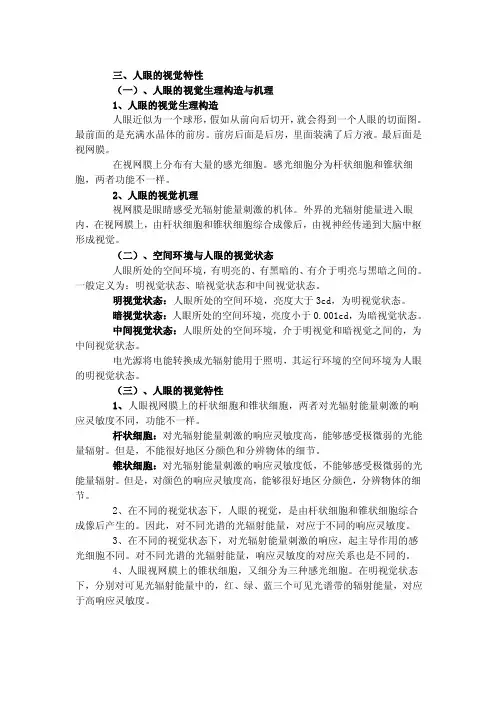

⑵相对视敏函数7 通常把任意波长光的视敏函数与最大视敏函数的比值称为相对视敏函数。

在明亮条件下,人眼对555nm黄绿光有最高的灵敏度,故:V(λ)= K(λ)/K(555)=P(555)/ P(λ)在暗视觉条件下,V(λ)= K’(λ)/K’(507)=P’(507)/ P’(λ)⑶相对视敏函数曲线相对视敏函数曲线是根据正常视力的观察者实验统计的结果得到的曲线。

如图1-26 所示。

图1-26 相对视敏曲线由图可知:对于明视觉,当λ=555nm 时(为黄绿光),亮度感觉最大。

对于暗视觉,当λ=507nm 时(为青偏绿),亮度感觉最大。

在电视技术中都是采用明视觉曲线的。

8 明暗视觉曲线为何不重合?这是因为在明、暗两种情况下,是由不同的光敏细胞作用的结果。

在人眼的视网膜上有两种光敏细胞:其一是杆状细胞,其灵敏度高,但只能辨别明亮,不能辨别颜色。

在暗视觉条件下主要是由杆状细胞起作用。

人眼视觉特性(HVS)人眼类似于一个光学系统,但它不是普通意义上的光学系统,还受到神经系统的调节。

人眼观察图像时可以用以下几个方面的反应及特性:(1)从空间频率域来看,人眼是一个低通型线性系统,分辨景物的能力是有限的。

由于瞳孔有一定的几何尺寸和一定的光学像差,视觉细胞有一定的大小,所以人眼的分辨率不可能是无穷的,HVS对太高的频率不敏感。

(2)人眼对亮度的响应具有对数非线性性质,以达到其亮度的动态范围。

由于人眼对亮度响应的这种非线性,在平均亮度大的区域,人眼对灰度误差不敏感。

(3)人眼对亮度信号的空间分辨率大于对色度信号的空间分辨率。

(4)由于人眼受神经系统的调节,从空间频率的角度来说,人眼又具有带通性线性系统的特性。

由信号分析的理论可知,人眼视觉系统对信号进行加权求和运算,相当于使信号通过一个带通滤波器,结果会使人眼产生一种边缘增强感觉一一侧抑制效应。

(5)图像的边缘信息对视觉很重要,特别是边缘的位置信息。

人眼容易感觉到边缘的位置变化,而对于边缘的灰度误差,人眼并不敏感。

(6)人眼的视觉掩盖效应是一种局部效应,受背景照度、纹理复杂性和信号频率的影响。

具有不同局部特性的区域,在保证不被人眼察觉的前提下,允许改变的信号强度不同。

人眼的视觉特性是一个多信道(Multichannel)模型。

或者说,它具有多频信道分解特性(Mutifrequency channel decompositon )。

例如,对人眼给定一个较长时间的光刺激后,其刺激灵敏度对同样的刺激就降低,但对其它不同频率段的刺激灵敏变却不受影响(此实验可以让人眼去观察不同空间频率的正弦光栅来证实)。

视觉模型有多种,例如神经元模型,黑白模型以及彩色视觉模型等等,分别反应了人眼视觉的不同特性。

Campbell和Robosn由此假设人眼的视网膜上存在许多独立的线性带通滤波器,使图像分解成不同频率段,而且不同频率段的带宽很窄。

视觉生理学的进一步研究还发现,这些滤波器的频带宽度是倍频递增的,换句话说,视网膜中的图像分解成某些频率段,它们在对数尺度上是等宽度的。

人眼视觉特性 Prepared on 22 November 2020人眼视觉特性1.各种视觉范围光谱范围:我们知道,光线可以分为两类,也就是我们常说的可见光与不可见光。

“可见”与“不可见”是以人眼能否直接观察到为衡量标准的。

那么,人眼可以观察到的光谱范围,到底是多少呢研究发现,人眼可以识别的光线波长范围为400nm—800nm,而光波在390—455nm 内呈紫色,在455—492呈蓝靛色,在492—577nm呈绿色,577—597nm呈黄色,597—622nm呈橙色,770~622nm呈红色。

而人眼能分辨色彩的原因为,在人眼的视网膜上有两种视觉细胞,即锥状细胞和杆状细胞。

锥状细胞分为三种,分别对红、绿、蓝三种色光最敏感,称为红感细胞、绿感细胞、蓝感细胞。

当一束光射入人眼时,三种锥状细胞就会产生不同的反应,不同颜色的光对三种锥状细胞的刺激量是不同的,产生的颜色视觉各异,使人能够分辨出各种颜色。

锥状细胞不但可以接受色彩的刺激,还可以感受亮度的刺激。

所以,在白光下,人眼可以同时识别彩色与非彩色的物体,但到了夜间或暗处,锥状细胞即失去感光作用,视觉功能由杆状细胞取代。

此时,人眼便无法感觉彩色,仅能辨别白色和灰色。

既然人眼可看到的光线具有不同的颜色,那么自然人眼对不同的颜色有不同的灵敏度。

在较亮的环境中人眼对黄光最为敏感,而在较暗的环境中对绿光最为敏感。

无论在何种明暗条件中,对白光都较敏感,对红光和蓝紫光都不敏感。

如果用一个尺度来衡量,那就相当于,人眼对黄绿色敏感度为10,对蓝红色敏感度为1。

亮度范围:人眼能感受的亮度范围约为10−3—106cd/m2(坎德拉每平方米,1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量),当平均亮度适中时(亮度范围约为10—104cd/m2),能分辨的最大和最小亮度比为1000:1(当亮度为1000 cd/m2时,识别能力最高,有资料称:最小可识别黑度差ΔDmin≈; 当平均亮度很低时,能分辨的最大和最小亮度比不到10:1。

三、人眼的视觉特性(一)、人眼的视觉生理构造与机理1、人眼的视觉生理构造人眼近似为一个球形,假如从前向后切开,就会得到一个人眼的切面图。

最前面的是充满水晶体的前房。

前房后面是后房,里面装满了后方液。

最后面是视网膜。

在视网膜上分布有大量的感光细胞。

感光细胞分为杆状细胞和锥状细胞,两者功能不一样。

2、人眼的视觉机理视网膜是眼睛感受光辐射能量刺激的机体。

外界的光辐射能量进入眼内,在视网膜上,由杆状细胞和锥状细胞综合成像后,由视神经传递到大脑中枢形成视觉。

(二)、空间环境与人眼的视觉状态人眼所处的空间环境,有明亮的、有黑暗的、有介于明亮与黑暗之间的。

一般定义为:明视觉状态、暗视觉状态和中间视觉状态。

明视觉状态:人眼所处的空间环境,亮度大于3cd,为明视觉状态。

暗视觉状态:人眼所处的空间环境,亮度小于0.001cd,为暗视觉状态。

中间视觉状态:人眼所处的空间环境,介于明视觉和暗视觉之间的,为中间视觉状态。

电光源将电能转换成光辐射能用于照明,其运行环境的空间环境为人眼的明视觉状态。

(三)、人眼的视觉特性1、人眼视网膜上的杆状细胞和锥状细胞,两者对光辐射能量刺激的响应灵敏度不同,功能不一样。

杆状细胞:对光辐射能量刺激的响应灵敏度高,能够感受极微弱的光能量辐射。

但是,不能很好地区分颜色和分辨物体的细节。

锥状细胞:对光辐射能量刺激的响应灵敏度低,不能够感受极微弱的光能量辐射。

但是,对颜色的响应灵敏度高,能够很好地区分颜色,分辨物体的细节。

2、在不同的视觉状态下,人眼的视觉,是由杆状细胞和锥状细胞综合成像后产生的。

因此,对不同光谱的光辐射能量,对应于不同的响应灵敏度。

3、在不同的视觉状态下,对光辐射能量刺激的响应,起主导作用的感光细胞不同。

对不同光谱的光辐射能量,响应灵敏度的对应关系也是不同的。

4、人眼视网膜上的锥状细胞,又细分为三种感光细胞。

在明视觉状态下,分别对可见光辐射能量中的,红、绿、蓝三个可见光谱带的辐射能量,对应于高响应灵敏度。

第一节人眼的视觉特性一、人眼的亮度感觉1.人眼的光亮感觉光也是一种电磁辐射,人眼对780~380纳米之间电磁波的刺激有光亮的感觉,故波长在这个范围内的电磁波称为可见光。

2.人眼的彩色感觉人眼对780~380纳米之间的光还有彩色感觉,具体如图1-1所示。

3.人眼的视敏特性人眼对380~780纳米内不同波长的光具有不同的敏感程度,称为人眼的视敏特性。

衡量描述人眼视敏特性的物理量为视敏函数和相对视敏函数。

1)视敏函数在相同亮度感觉的条件下,不同波长上光辐射功率的倒数可以用来衡量人眼对各波长光明亮感觉的敏感程度。

称为视敏函数。

2)相对视敏函数实验表明,人眼对波长为555纳米的光最敏感,因此把任意波长的光的视敏函数与最大视敏函数值K(555)相比的比值称为相对视敏函数,记为:如图1-2所示,左边的曲线是暗视觉曲线,右边的是明视觉曲线。

二、人眼亮度感觉的特性(描述人眼对光亮差别的感觉特性)1.亮度:光源或反射面的明亮程度,亮度的单位为(坎德拉/平方米)。

2.亮度视觉的范围:人眼总的感光范围极其宽广,明视觉的亮度感觉范围为到量级,而暗视觉的感觉范围为千分之几到几个。

3.光亮感觉的特点:1)人眼的主观亮度感觉与周围环境亮度有关。

2) 主观亮度感觉S与亮度值B的对数成比例关系:,其中和K是常数。

3) 主观亮度感觉是心理量而不是物理量,故其单位是以实验得出的变化级数(S)来表征的。

实验表明,在不同的亮度B值下,人眼能觉察的最小亮度变化并非定值。

B大,也大;B小,也小,但是/B的值是大致相同的。

将可觉察的最小相对亮度变化 /B称为对比度灵敏度阈,用标记,其值通常在0.005~0.05之间。

人眼的亮度感觉并非决定于绝对亮度变化,而是决定于相对亮度变化。

故重现景物的亮度无须等于实际景物的亮度,而只需保持最大亮度与最小亮度之比值相同,就能给人以真实感。

4.对比度和亮度层次1) 对比度:指光源或发光面的最大亮度与最小亮度之比值。

数字电影摄影中伽马(Gamma)曲线的原理及其应用人眼和胶片对于光线的感知人眼的视觉特性在人眼的视网膜上分布着很多视锥细胞,视细胞能够将光学刺激转化为神经冲动。

视细胞分为视锥细胞和视杆细胞,在人的视网膜内约含有600万~800万个视锥细胞,__万个视杆细胞,杆状细胞对光线极为敏感,但不善于感知细节,除了对光谱的蓝光—端外,杆状细胞对其他颜色并不敏感,因此,杆状细胞的知觉叫夜视觉;锥状细胞数量少,敏感性更低,但能够更好的区分细节、颜色、形状和地位。

因此,锥状细胞的知觉叫昼视觉。

这就是为什么,夜晚我们看东西都是灰色的,月光是蓝色,因为杆状细胞在起作用,而锥状细胞失灵了。

日光的强光和夜晚微光之间的亮度相差10万倍,但人眼都能适应。

人眼的明暗适应范围可以达到1:1000,则摄像机的最大容纳亮度比仅有1:30。

人眼的这种亮暗适应能力,是任何仪器设备无法比拟的。

这就是为什么,人眼可以看清楚亮暗的细节,但在摄像机里却看不到,就是因为电子感应芯片的亮暗适应能力不如人眼。

相比而言,胶片最接近人眼,所以胶片总是看起来很柔和。

人类的视觉这个非常大的动态范围,这可能是一个具有“欺骗性”的数据。

因为人眼如此大的明暗适应范围并不是一次完成的,眼睛可以感知到一个正常的光值范围大约20档(stops)。

它有两种方式:首先,虹膜的打开和关闭就像镜头中的光圈一样,它还通过从光视觉(视锥细胞)切换到暗视觉(视杆细胞)来改变反应,最明显的例子就是人会在亮度差异过大的场景时,有一个适应的过程,但是也不可能同时看清最亮的亮部和最暗的暗部的细节。

动态范围前文所述,人眼的这种亮暗适应范围在摄影上有一个专业名词叫动态范围(dynamic range),動态范围最早是信号系统的概念,一个信号系统的动态范围被定义成最大不失真电平和噪声电平的差。

动态范围指定了一个动态信号在传递到给定系统或由给定系统产生时可以假定的可能值或可接受值的范围,通俗来讲,就是可变化信号最大值和最小值的比值。

人眼的视觉特性

电视机图像的评价来源于人眼,所以,有必要讨论人眼对彩色图像观看的特点,并以此为基础理解电视系统中对图像信号的各种处理。

1. 相对视敏曲线

图1 相对视敏曲线

横坐标是电磁波的波长,纵坐标是相对视敏度,,对于不同波长的光在相同的辐射功率下,人眼感觉黄绿光最亮,波长自555 nm 起向左和向右渐渐减小或增大时,亮度感觉均渐渐下降。

也就是说三基色中人眼对绿光最敏感,红光次之,蓝光最不敏感。

2. 人眼的亮度感觉:

人眼可以感觉到的亮度范围虽然相当宽,,从暗视觉门限到眩目极限之间的范围在1010 量级。

但它并不能同时感受到如此之大的亮度范围全体。

当平均亮度适中时,人眼能感觉的亮度上、下限之比可达到近1000 :1 ,而平均亮度过高或过低时,只有10 :1 。

通常人眼能感觉的亮度上、下限亮度比为100 :1 。

在不同的环境亮度下,同样的亮度,给人的主观亮度感觉却完全不同。

当人眼适应于不同的平均亮度后,可辨别的亮度范围也不相同。

重现图像的亮度无需与实际景物的亮度相同,二者只需保持最大亮度和最小亮度的比值即对比度相等,在重现景物时可不予精确复制亮度,只保持重现图像的对比度,就会有非常逼真的感觉。

3.人的彩色感觉:

4.人眼彩色细节的辨别力

人眼对亮度细节和色度细节的辨别力不一样,人眼的彩色辨别角比黑白辨别角大3~5倍。

由此,可以得到,对于彩色图像,用较宽的频带传送亮度信号,用较窄的频带传送色度信号。

人眼的视觉特性

任何一个电视系统的最终目的都是为人们提供可观看的图像,图像的好坏要由人眼来鉴定。

评价电视图像的的综合质量,需用多种仪器进行测量、比较和鉴定,但最终要由人眼观察并作出评定。

应当充分了解人眼的视觉特性。

人眼的视觉机理

人眼是一个构造极其复杂的器官,形状近似球体。

当人眼注视外界某物体时,由物体发出或反射、透视的光线通过眼球聚焦在视网膜上。

视网膜上的光敏细胞受光刺激产生神经冲动,经视觉神经传递到视觉中枢,就产生了视觉。

视网膜上有大量的杆状细胞和锥状细胞。

杆状细胞对明暗程度很敏感,对色彩分辨迟钝;锥状细胞既能区分光的强弱,又能分辨光的颜色;杆状细胞对弱光的灵敏度高,对强光失去作用;锥状细胞在强光下才起作用,产生色感,分辨细节。

在弱光下杆状细胞起作用,只能看到黑白景象;强光下锥状细胞起作用,能分辨颜色和细节。

电视系统中只考虑锥状细胞的视觉特性。

视敏特性

视敏特性是指人眼对不同波长的光具有不同灵敏度的特性,即对辐射功率相同的各色光具有不同的亮度感觉。

在相同辐射功率的条件下,人眼感到最亮的光是黄绿光(555nm),感觉最暗的光是红光和紫光。

视敏特性可用视敏函数和相对视敏函数来描述。

亮度感觉

亮度视觉范围:人眼能够感觉到的亮度范围。

这个范围很大,可达109:1。

人眼总的视觉范围很宽,但不能在同一时间感受这么大的亮度范围。

当平均亮度适中时,亮度范围为1000:1;平均亮度较高或较低时亮度范围只有10:1;通常情况下为100:1;电影银幕亮度范围大致为100:1;显像管亮度范围约为30:1。

人眼对景物亮度的主观感觉不仅取决于景物实际亮度值,而且还与周围环境的平均亮度有关。

人眼的明暗感觉是相对的,在不同环境亮度下,对同一亮度的主观感觉会不同。

人眼的彩色视觉

人眼的锥状细胞有三种,分别对红、绿、蓝三种色光最敏感,称为红感细胞、绿感细胞、蓝感细胞。

当一束光射入人眼时,三种锥状细胞就会产生不同的反应,不同颜色的光对三种锥状细胞的刺激量是不同的,产生的颜色视觉各异,使人能够分辨出各种颜色。

人眼的分辨力

人眼分辨景物细节的能力是有限的。

人眼分辨景物细节的能力称为分辨力,分辨力的大小用分辨角表示,分辨角也称视敏角或称视角。

视力正常的人在中等亮度和中等对比度情况下,观察静止图像时,人眼能分辨的最小视角约为

1’~1.5’。

人眼的分辨力因人而异,分辨力还与景物照度和对比度有关。

人眼的视觉暂留

当人们所见到的物体突然从眼前离开时,物体在视网膜上的影像并非同时消失,而会短暂的保留在视觉中,这种现象叫视觉暂留。

视觉暂留的时间长短与光线的颜色,强弱,观看时间长短有关,一般在1/20秒左右。

人眼的视觉暂留在电视技术中得到了具体应用,成为顺序扫描分解与合成电视图象的基础。

由于视觉惰性的残留时间有一定限度,当作用人眼的光脉冲重复频率不够高时,人眼已能分辨出有光和无光的亮度差别,因而产生一明一暗的感觉,这种现象称为闪烁效应。

当光脉冲的重复频率增加到某个数值时,人眼觉察不到有闪烁效应,而是一个连续的感觉,我们把刚好感觉不到有闪烁效应的频率称为临界闪烁频率,并用fK表示。

利用断续投影进行测试,结果当重复频率超过每秒48次时,绝大多数人不再感觉闪烁,48次/秒就成了人眼不感到闪烁的临界闪烁频率。

电视应当满足这个要求,每秒画面改换的次数应当大于(或等于)48。

在电视技术中,临界闪烁频率是决定其场扫描频率的主要因素之一。

视觉心理

人们在日常生活中,积累了大量有关物体“动”的经验,在观察“动”的过程中起了重要作用。

一个物体位置的变化,在时间很短,位移很小的情况下,尽管其位置变化的过程没有全部看到,但依靠“动”的经验,仍会产生物体位置连续变化的感觉。

(专业文档资料素材和资料部分来自网络,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。