(完整版)土壤学(1)

- 格式:doc

- 大小:168.51 KB

- 文档页数:20

土壤学试题及答案一、名词解释(每题2分,共20分)1.土壤肥力:土壤能够持续不断供给植物生长所必需的水、肥、气、热,协调它们之间的矛盾及抵抗不良自然环境的能力。

2. 次生矿物:原生矿物在H2O、CO2、O2生物等作用下,矿物组成、结构、性质发生改变而形成的矿物。

3. 土壤腐殖质:除未分解和半分解动植物残体及微生物体以外的有机物质的总称。

4. 土壤机械组成:土壤中各级土粒所占重量百分数组合。

5. 土壤粘闭现象:土壤在压力和剪力共同作用下,土粒趋向紧密排列,通气孔隙大量减少,毛管及无效孔隙急剧增加,土壤通透性减弱甚至消失的现象。

6. 田间持水量:土壤毛管悬着水达到最大时土壤含水量。

7. 土壤热容量:单位体积或单位重量的土壤每升高1℃所需热量。

8. 土壤比表面:单位质量土壤表面积的大小。

单位m2/g9. 盐基饱和度(BSp):指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数。

10. 活性酸;土壤溶液中游离的H+表现出来的酸度,用PH表示二、填空题:(每空1分,共12分)1.土壤微生物的营养类型有化能有机营养型、化能无机营养型、光能有机营养型、光能无机营养型。

2.土壤矿质颗粒大小粒级由小到大划分为石砾、砂粒、粉砂粒、粘粒。

3.土壤中的不良结构体种类有块状结构、核状结构、柱状棱柱状结构、片状结构。

三、简答题:(每题6分,共48分)1.简述农业化学派的代表人物及主要观点?答:农业化学土壤学派代表人物:德国土壤学家李比希。

提出三个学说:a) 矿物质营养学说:矿质营养库,植物从中吸收矿质营养b)养分归还学说:吸收矿质营养—肥力下降—归还c)最小养分率:作物产量由其生长所需各种养分中相对含量最少的那种所决定。

2.简述高岭组粘土矿物的主要性质。

答:1:1型非膨胀型粘土矿物,亚热带土壤中多。

华中、华南、西南。

1)1:1型2)无膨胀性,氢键作用0.72nm,膨胀性小于5%3)电荷数量少,同晶替代弱或无,负电荷来源断键,3-15cmol(+)/kg4)胶体性较弱,较其它粘土矿物粗,塑性,粘结性,吸湿性弱。

土壤学试题及答案一、名词解释(每题2分,共20分)1.土壤肥力:土壤能够持续不断供给植物生长所必需的水、肥、气、热,协调它们之间的矛盾及抵抗不良自然环境的能力。

2. 次生矿物:原生矿物在H2O、CO2、O2生物等作用下,矿物组成、结构、性质发生改变而形成的矿物。

3. 土壤腐殖质:除未分解和半分解动植物残体及微生物体以外的有机物质的总称。

4. 土壤机械组成:土壤中各级土粒所占重量百分数组合。

5. 土壤粘闭现象:土壤在压力和剪力共同作用下,土粒趋向紧密排列,通气孔隙大量减少,毛管及无效孔隙急剧增加,土壤通透性减弱甚至消失的现象。

6. 田间持水量:土壤毛管悬着水达到最大时土壤含水量。

7. 土壤热容量:单位体积或单位重量的土壤每升高1℃所需热量。

8. 土壤比表面:单位质量土壤表面积的大小。

单位m2/g9. 盐基饱和度(BSp):指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数。

10. 活性酸;土壤溶液中游离的H+表现出来的酸度,用PH表示二、填空题:(每空1分,共12分)1.土壤微生物的营养类型有化能有机营养型、化能无机营养型、光能有机营养型、光能无机营养型。

2.土壤矿质颗粒大小粒级由小到大划分为石砾、砂粒、粉砂粒、粘粒。

3.土壤中的不良结构体种类有块状结构、核状结构、柱状棱柱状结构、片状结构。

三、简答题:(每题6分,共48分)1.简述农业化学派的代表人物及主要观点?答:农业化学土壤学派代表人物:德国土壤学家李比希。

提出三个学说:a) 矿物质营养学说:矿质营养库,植物从中吸收矿质营养b)养分归还学说:吸收矿质营养—肥力下降—归还c)最小养分率:作物产量由其生长所需各种养分中相对含量最少的那种所决定。

2.简述高岭组粘土矿物的主要性质。

答:1:1型非膨胀型粘土矿物,亚热带土壤中多。

华中、华南、西南。

1)1:1型2)无膨胀性,氢键作用0.72nm,膨胀性小于5%3)电荷数量少,同晶替代弱或无,负电荷来源断键,3-15cmol(+)/kg4)胶体性较弱,较其它粘土矿物粗,塑性,粘结性,吸湿性弱。

一、名词解释1、土壤肥力:是指土壤能同时而且不间断地供应和协调植物所需的养分、水分、空气和热量的能力。

它是土壤的基本属性和本质特征。

2、粘化过程:土壤剖面中粘粒形成和积累的过程。

常在温带和暖温带的生物气候条件下,一般在土体心土层粘粒有明显的聚积,形成一个相对较粘重的层次——粘化层。

3、富铝化过程:又称脱硅富铝化过程。

热带、亚热带高温多雨并有一定干湿季的条件下,土壤物质由于矿物风化、形成中性或碱性环境,随着盐基离子和硅酸盐的大量淋失,而铁、铝却发生沉淀,滞留于原来心土层中,造成铁铝在土体内相对富集的过程。

简单的讲就是土体中脱硅富铁铝的过程。

4、土壤机械组成:指土壤中各粒级所占的重量百分比组合。

5、土壤胶体:土壤学中,粒径在1~100nm的颗粒都称为胶体;而历经大于100nm的粘粒,在长、宽、高三个方向上,往往至少有一个方向也在胶体粒子的大小范围内并具有胶体的性质,故也可视为土壤胶体。

6、永久电荷:类似同晶置换所产生的电荷不受介质的影响,称为永久电荷,因其电荷均为负值,也称为永久负电荷。

7、可变电荷:把因受介质pH的影响而产生的电荷称为可变电荷。

8、CEC(阳离子交换量):在一定的pH值条件下(一般pH值为7),每千克干土所吸收的全部交换性阳离子总量,以每千克厘摩尔数(cmol/kg)表示。

9、盐基饱和度:是指土壤中各种交换性盐基离子总量占阳离子交换量的百分数。

10.土壤活性酸:游离于土壤溶液中的H+所表现出来的酸度。

11.土壤潜性酸:土壤胶粒上吸附的氢离子和铝离子进入土壤溶液后表现出来的酸度。

12.土壤的地带性:土壤分布与当地气候及植被相对应的现象称为土壤地带性。

1.地质大循环与生物小循环的关系:(1)地质大循环是植物养分元素的释放淋失过程,生物小循环是植物养分元素积累过程;(2)生物小循环是在地质大循环的基础上发展起来的,没有地质大循环,生物小循环就不能进行;没有生物小循环,地质大循环仍可以进行;(3)土壤形成过程中,两个循环同时并存是土壤肥力的基础。

土壤:地球陆地表面能够生产植物收获物的那一疏松的表层。

土壤肥力:土壤在多大程度上满足植物对于土地因素需求的能力。

分为自然肥力和人工肥力两种。

土壤学:农林科学体系中的一门基础科学,主要论述土壤和农林生产各个环节之间的内在联系:土壤变肥变瘦的一般规律,以及土壤利用和改良的技术。

矿物:矿物是地壳中的化学元素在各种地质作用下形成的自然产物,分为原生矿物和次生矿物。

原生矿物:地壳深处的岩浆冷凝而成的矿物(如长石类、角闪石和辉石、云母类、石英、磷灰石、橄榄石)。

次生矿物:有原生矿物经过化学变化(如变质作用和风化作用)形成的矿物(如:方解石,高岭石,蛇纹石)。

五大自然成土因素:气候、生物、母质、地形和时间。

矿物的物理性质:颜色(自色、他色、假色)、条痕(矿物粉末的颜色)、透明度和光泽(透明、半透明、不透明;金属光泽、半金属光泽、非金属光泽)、硬度、解理和断口(矿物在外力的作用下,沿着一定结晶方向破裂成光滑平面的性能称为解理,裂开后形成光滑平面称为解理面,破裂面称为断口)、相对密度。

常见造岩矿物:石英SiO2、正长石、斜长石、白云母、黑云母、角闪石、辉石、方解石、白云石、磷灰石、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿。

岩石:指由各种地质作用形成的,由一种或多种矿物组成的集合体。

岩浆岩:地球内部呈熔融状态的岩浆喷出地球表面,或者上升到接近于地表的不同深度的地壳中,冷却、固化后形成的岩石。

岩浆岩的产状:深层侵入岩、浅层侵入岩、喷出岩。

岩浆岩的结构:根据矿物颗粒的相对大小划分(等粒状、斑状)、根据矿物颗粒的绝对大小划分(显晶质结构:粗粒结构、中粒结构、细粒结构,隐晶质结构)根据结晶程度划分(全晶质、半晶质、玻璃质)岩浆岩的构造:块状构造、流纹状构造、气孔状构造、杏仁状构造。

岩浆岩的分类:根据矿物成分和硅酸的含量变化规律,将岩浆岩分为酸性岩(花岗岩、流纹岩)、中性岩(闪长岩、安山岩)、基性岩(辉长岩、玄武岩)、超基性岩(橄榄岩、辉岩)。

土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。

主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。

其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。

名词解释:1、土壤质地:是根据机械组成划分的土壤类型,一般分为砂土、壤土和粘土三类。

2、活性酸:指的是与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的H+离子。

3、毛管持水量:毛管上升水达最大时称毛管持水量。

4、土壤退化过程:是指因自然环境不利因素和人为开发利用不当而引起的土壤物质流失、土壤性状与土壤质量恶化以及土壤肥力下降,作物生长发育条件恶化和土壤生产力减退的过程。

5、永久电荷:同晶置换一般形成于矿物的结晶过程,一旦晶体形成,它所具有的电荷就不受外界环境(如pH、电解质浓度等)影响,故称之为永久电荷、恒电荷或结构电荷。

6、土壤水分特征曲线:指土壤水分含量与土壤水吸力的关系曲线。

(土壤水分特征曲线表示了土壤水的能量与数量的关系。

)7、富铝化过程:是热带、亚热带地区土壤物质由于矿物的风化,形成弱碱性条件,随着可溶性盐、碱金属和碱土金属盐基及硅酸的大量淋失,而造成铁铝在土体内相对富集的过程。

(包括两方面的作用:脱硅作用(desilication)和铁铝相对富集作用。

)8、盐基饱和度:是指土壤中各种交换性盐基离子的总量占阳离子交换量的百分数。

9、土壤有机质:是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质,它包括土壤中各种动、植物残体,土壤生物体及其分解和合成的各种有机物质。

10、同晶替代:是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。

11、潜性酸:指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和Al3+),交换性氢和铝离子只有转移到溶液中,转变成溶液中的氢离子时,才会显示酸性,故称潜性酸。

土壤学复习题及参照答案一、名词解说1、土壤:土壤是指地球表面上能够生长植物的松散表层,它的实质特色是拥有肥力。

2、土壤肥力:土壤为植物生长供给和协调营养条件和环境条件的能力。

3、同晶代替:是指构成矿物的中心离子被电性同样、大小邻近的离子所代替而晶格结构保持不变的现象。

4、土壤有机质:是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质,它包含土壤中各样动植物残体,微生物体及其分解和合成的各样有机物质。

5、土壤腐殖质:指除未分解和半分解的动、植物组织和土壤生命体等之外的土壤中有机化合物的总称。

6、土壤腐殖物质:是指经土壤微生物作用后,由多酚和多醌类物质聚合而成的含芬芳环结构的,新形成的黄色至棕黑色的高分子有机化合物。

7、矿化过程:是指土壤有机质经过微生物的作用分解为简单的化合物,同时开释出矿质养分的过程。

8、腐殖化过程:是指有机质在微生物的作用下,经过生化和化学作用转变为腐殖质的过程。

9、土壤密度:单位容积固体土粒(不包含粒间孔隙的体积)的质量。

单位为:克/厘米3。

10、土壤容重:田间自然垒结状态下单位容积土体(包含土粒和孔隙)的质量或重量,单位为:克/厘米3。

11、土壤孔度(孔隙度、总孔度):在必定容积的土体内,土壤孔隙容积占整个土体容积的百分数。

12、粒级:往常依据土粒直径大小及其性质上的变化,将其区分为若干组,称为土壤粒级(粒组)。

13、当量粒径:细粒部分则依据颗粒半径与颗粒在静水中沉降速率的关系(斯托克斯定律)计算不一样粒级土粒在静水中的沉降速度,把土粒看作圆滑的实心球体,取与此粒级沉降速率同样的圆球直径作为其当量粒径。

14、机械构成:是指土壤中各粒级矿物质土粒所占的百分含量,也称颗粒构成。

15、土壤质地:是依据机械构成区分的土壤种类,一般分为砂土、壤土和黏土三类。

16、土壤结构体:是土粒相互摆列和聚会成为必定形状和大小的结构的土块或土团。

17、土壤结构性:是由土壤结构体的种类、数目及结构体内外的孔隙情况等产生的综合性质。

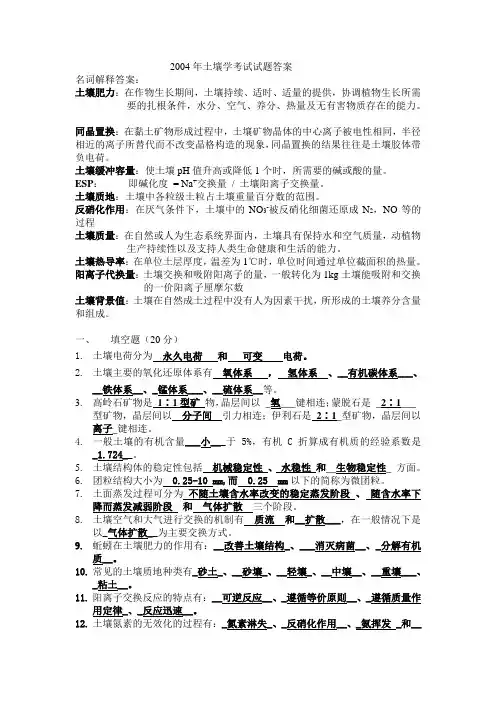

2004年土壤学考试试题答案名词解释答案:土壤肥力:在作物生长期间,土壤持续、适时、适量的提供,协调植物生长所需要的扎根条件,水分、空气、养分、热量及无有害物质存在的能力。

同晶置换:在黏土矿物形成过程中,土壤矿物晶体的中心离子被电性相同,半径相近的离子所替代而不改变晶格构造的现象,同晶置换的结果往往是土壤胶体带负电荷。

土壤缓冲容量:使土壤pH值升高或降低1个时,所需要的碱或酸的量。

ESP:即碱化度= Na+交换量/ 土壤阳离子交换量。

土壤质地:土壤中各粒级土粒占土壤重量百分数的范围。

反硝化作用:在厌气条件下,土壤中的NO3-被反硝化细菌还原成N2,NO等的过程土壤质量:在自然或人为生态系统界面内,土壤具有保持水和空气质量,动植物生产持续性以及支持人类生命健康和生活的能力。

土壤热导率:在单位土层厚度,温差为1℃时,单位时间通过单位截面积的热量。

阳离子代换量:土壤交换和吸附阳离子的量,一般转化为1kg土壤能吸附和交换的一价阳离子厘摩尔数土壤背景值:土壤在自然成土过程中没有人为因素干扰,所形成的土壤养分含量和组成。

一、填空题(20分)1.土壤电荷分为永久电荷和可变电荷。

2.土壤主要的氧化还原体系有氧体系,氢体系、__有机碳体系___、__铁体系__、_锰体系___、__硫体系__等。

3.高岭石矿物是1∶1型矿_物,晶层间以__氢___键相连;蒙脱石是_2∶1____型矿物,晶层间以分子间引力相连;伊利石是2∶1_型矿物,晶层间以离子_键相连。

4.一般土壤的有机含量___小___于5%,有机C折算成有机质的经验系数是_1.724__。

5.土壤结构体的稳定性包括机械稳定性、水稳性和__生物稳定性__方面。

6.团粒结构大小为 0.25-10 mm,而 0.25 mm以下的简称为微团粒。

7.土面蒸发过程可分为不随土壤含水率改变的稳定蒸发阶段、随含水率下降而蒸发减弱阶段和气体扩散三个阶段。

8.土壤空气和大气进行交换的机制有质流和__扩散___,在一般情况下是以_气体扩散__为主要交换方式。

1.土壤:土壤是发育于地球陆地表面具有肥力能生长绿色植物的疏松多孔结构表层。

2.土壤肥力:土壤具有的能同时和持续不断地供给和调节植物生长发育所需的水、肥、气、热等生活因素的能力。

3.土壤圈:土壤以不完全连续的状态分布于陆地的表面,被称为土壤圈。

土壤圈是地圈系统的重要组成部分,其位置处于地圈系统中大气圈、水圈、生物圈与岩石圈的交接界面,即四个圈层的中心。

第一章1.原生矿物:在风化和成土过程中未改变化学组成的原始成岩矿物。

原生矿物只经历物理风化过程,所以粒径较大。

2.次生矿物:在风化和成土过程中新形成的矿物。

3.粒级的划分:石砾、砂粒、粉粒和黏粒。

4.粒级:根据土壤单粒直径大小和性质变化而划分的土粒级别称为粒级5.以粒经0.01 mm为界划分出“物理生沙粒“和“物理性黏粒”“6.不同质地土壤的农业生产性状: (砂质士黏质土壤质土)1)沙质士: 砂粒含量高、保蓄性差、以原生矿物为主、土温变幅大、耕性好、大孔隙多,氧气流足,无事害物质存在、发小苗不发者苗2)黏质土:①黏粒含量高、保蓄性强、以次生矿物为主、士温变幅小、耕性差、⑥小孔隙多,氧气不足,有毒害的质、发老苗不发小苗3)壤质土:兼有沙质土和黏质士的优点第二章1.环境条件对土壤酶活性的影响:一:土壤物理性质的影响。

(1)土壤质地,质地黏重的土壤比轻质土壤的酶活性强;(2)土壤结构,小团聚体的土壤结构酶活性较大团聚体的强(3)土壤水分,渍水条件降低转化酶的活性,但能提高脱氢酶的活性。

(4)温度,适宜温度下酶活性随温度升高而加强。

二:土壤化学性质的影响。

①士壤有机质的含量和组成及有机矿质复合体组成特性决定着士壤酶的稳定性②士壤ph值③某些化学物质的抑制作用。

三:耕作管理的影响。

合理的耕作制度能提高土壤酶活性,促进氧分转化;轮作有利于土壤酶活性的增强,连作常引起土壤酶活性的减弱。

四:土壤环境质量的影响。

当土壤受到农药、重金属等污染时,土壤酶的活性会被抑制或减弱。

2004年土壤学考试试题答案名词解释答案:土壤肥力:在作物生长期间,土壤持续、适时、适量的提供,协调植物生长所需要的扎根条件,水分、空气、养分、热量及无有害物质存在的能力。

同晶置换:在黏土矿物形成过程中,土壤矿物晶体的中心离子被电性相同,半径相近的离子所替代而不改变晶格构造的现象,同晶置换的结果往往是土壤胶体带负电荷。

土壤缓冲容量:使土壤pH值升高或降低1个时,所需要的碱或酸的量。

ESP:即碱化度= Na+交换量/ 土壤阳离子交换量。

土壤质地:土壤中各粒级土粒占土壤重量百分数的范围。

反硝化作用:在厌气条件下,土壤中的NO3-被反硝化细菌还原成N2,NO等的过程土壤质量:在自然或人为生态系统界面内,土壤具有保持水和空气质量,动植物生产持续性以及支持人类生命健康和生活的能力。

土壤热导率:在单位土层厚度,温差为1℃时,单位时间通过单位截面积的热量。

阳离子代换量:土壤交换和吸附阳离子的量,一般转化为1kg土壤能吸附和交换的一价阳离子厘摩尔数土壤背景值:土壤在自然成土过程中没有人为因素干扰,所形成的土壤养分含量和组成。

一、填空题(20分)1.土壤电荷分为永久电荷和可变电荷。

2.土壤主要的氧化还原体系有氧体系,氢体系、__有机碳体系___、__铁体系__、_锰体系___、__硫体系__等。

3.高岭石矿物是1∶1型矿_物,晶层间以__氢___键相连;蒙脱石是_2∶1____型矿物,晶层间以分子间引力相连;伊利石是2∶1_型矿物,晶层间以离子_键相连。

4.一般土壤的有机含量___小___于5%,有机C折算成有机质的经验系数是_1.724__。

5.土壤结构体的稳定性包括机械稳定性、水稳性和__生物稳定性__方面。

6.团粒结构大小为 0.25-10 mm,而 0.25 mm以下的简称为微团粒。

7.土面蒸发过程可分为不随土壤含水率改变的稳定蒸发阶段、随含水率下降而蒸发减弱阶段和气体扩散三个阶段。

8.土壤空气和大气进行交换的机制有质流和__扩散___,在一般情况下是以_气体扩散__为主要交换方式。

自然肥力:指以生物为主导的各种自然因素共同作用下形成的自然肥力人为肥力:指人类进行生产活动和自然因素一起对土壤形成发生影响而产生的土壤肥力潜在肥力:指当季不能供给作物吸收利用的肥力有效肥力:指当季能被作物吸收利用的肥力岩石➡️风化作用➡️母质➡️成土作用➡️土壤➡️成岩作用➡️岩石一,岩石矿物:具有一定的化学组成,物理性质,内部结构而天然存在于地壳中的物质。

矿物分化释放石英:Si 正长石:K 斜长石:Ca 角长石,辉石:Fe,Ca,Mg 方解石:Ca磷灰石:P,Ca,Cl 赤铁砂:Fe 云母:K 粘土矿物:K岩石:矿物的自然集合体按集合方式可分为(由单种矿物组成的)单层岩和(多种矿物组成的)复成岩;按生成方式可分为火成岩,水成岩,变质岩三种按岩石含SiO2含量分成酸性岩(含量65%以上,如花岗岩),中性岩(50%~65%,如安二,成土母质的形成风化作用:指暴露于地表的岩石在环境因素作用下,由坚硬变疏松,同时化学组成改变的作用。

分为物理风化、化学风化、生物风化。

物理风化:岩石由大块变小块,由坚硬变疏松,而不改变其化学组成的机械破碎过程。

影响因素:温度变化:岩石是热的不良导体,表里受热不同,胀缩不一致,岩石表面层状剥落;岩石矿物组成不同,胀缩系数不一样,使岩石崩解;水的结冰:水流入岩石节理缝隙,结冰膨胀挤压缝隙,长期以往使缝隙越来越大;冰川,流水,风的运动:一方面带走岩石表面碎屑,促进风化;一方面有磨蚀和破碎作用;化学风化:使岩石的化学组成和物理特性发生深度变化的作用过程。

影响因素:水,二氧化碳,氧气。

作用方式:水的溶解作用:岩石矿物直接溶解于水中水的水化作用:矿物与水结合成矿物·结晶水模式氧的氧化作用:碳酸化作用:CO2溶解于水产生碳酸对岩石矿物产生作用作用结果:使岩石产生碎屑并进一步分解转化为相当于0.01mm的粘粒;使岩石矿物改变成分,生成新的物质;产生可溶性盐类。

生物风化:岩石受生物有机体作用所进行的机械破碎和化学作用。

直接作用:微生物直接分解岩石矿物质;高等植物根系的穿插作用;穴居动物对岩石的直接挖掘破碎作用;人类的生产活动。

间接作用:生命活动产生CO2溶解于水成碳酸和产生的各种有机酸对岩石产生化学风化成土母质的特性(与岩石和土壤的对比)三,土壤的形成自然成土因素在土壤形成过程中的作用1,母质作用:土壤的“骨架(矿物质)”来源于成土母质;母质的特性影响土壤的物理特性;母质的特性影响土壤的肥力特性。

2,气候作用:温度作用湿度作用3,地形作用:不同地海拔高度和坡度导致水热的重新分配导致实现的地形小气候水力重新分配:位置高,土层薄,颗粒粗,肥力低;反之土层厚,颗粒细,肥力高地形温度不同:地形越高,温度越低;南坡接受阳光多,温度高,北坡低。

坡度大小影响:坡度越大,径流冲刷能力越高,土层越薄,颗粒越大,肥力越低。

4,生物作用:植物:土壤有机质的主要来源;选择吸收性。

微生物:土壤中生物化学过程的催化剂;直接分解矿物质。

动物:物理破坏,如穿山甲打洞等5,时间作用:人为因素在成土过程中的作用可使自然环境发生深刻变化:大范围,高程度破坏,保护,改造可改变原状土体的肥力条件可定向培养土壤时间迅速成土过程作用实质是物质的地质大循环和生物小循环矛盾统一的结果,其中,生物起主导作用。

生物主导作用:使土壤有了氮素;使土壤有了有机物;使植物营养元素富集。

第二章:土壤生态系统组成土壤矿物质组成:原生矿物:岩石风化过程中,结构和化学组成没有发生改变,只发生机械破碎作用而- 残留于土壤中的矿物。

常见原生矿物:石英SiO2,长石:正长石KAlSi3O8,钠长石NaAlSi3O8,斜长石CaAl2Si2O8,云母,辉石,角闪石,橄榄石,黄铁矿等次生矿物:原生矿物在风化过程中逐步改变其结构、性质、成分而生成的新矿物。

种类:高岭石类,蒙脱石类,水化云母类。

(均属于硅铝酸盐类矿物)共同特征:颗粒细小,胶体性质,离子吸收性,可塑性,胀缩性,黏着性,黏结性。

硅铝酸盐类粘土矿物结构:基本结构:硅氧四面体,铝氧八面体单位晶片:硅氧四面体片,铝氧八面体片晶层单位:1:1型,2:1型,(四面体片和八面体片相隔叠加)同晶替代作用:组成矿物的中心原子被不同电荷、大小相近的不同原子所替代,而晶格硅铝酸盐粘土性质的比较三氧化物类性质:分布于华南地区阳离子吸收能力弱保肥能力弱粘性大,胀缩性强土壤颗粒分级土粒:土壤中各种大小不同的单粒。

粒级(粒组):把大小相近,性质相似的土粒划分为一组,所得的各组成为粒级(粒组)。

各分类制的土粒分级各粒级的性质硅铝率:二氧化硅与三氧化物的分子比率,即,硅铝率=【SiO2分子数/(Fe2O3+Al2O3)】*100% 测定意义:了解土壤的熟化程度(硅铝率越低,熟化程度越高,肥力越低)了解土壤大致的物质组成土壤质地及分级土壤质地(土壤机械组成):土壤中各种粒级土壤含量的百分组成或搭配比例。

土壤质地分类手测土壤质地方法:手握少于土壤,加水湿润,手搓标准:若不能搓成条,则为砂土;若能搓成短粗条,则为砂壤土;若能搓成条后易断裂,则为轻壤土;若能搓成完整细条,弯曲后易断裂,则为中壤土;若能搓成短细条,弯曲成圈后有裂纹,则为重壤土;若能搓成短细条,弯曲成圈后无裂纹,则为粘土。

土壤质地性质的比较土壤质地的改良掺砂改粘土,入泥改砂土土壤微生物:生存于土壤中,肉眼不可见,需要借助显微镜才能看见的微小生物土壤生物:依赖于土壤而生存于土壤中的各种生物组成:微生物区系微动物区系动物区系土壤微生物分类:细菌放线菌真菌藻类病毒细菌:单细胞微生物按营养方式分成两大类:无机营养型(自养型):不消耗土壤有机质。

(少数)有机营养型(异养型):消耗土壤有机质。

(多数)按对氧气需求分成三大类:好气性:生存环境中必须要有氧气嫌气性:生存环境中不需要氧气兼气性:对生存环境中氧气不作要求放线菌:数量仅次于细菌占土壤微生物总量的20%~30%多数属于好气性。

耐干旱,适应中性和微碱性土壤条件真菌:数量小,个体大适应于通气条件好的土壤耐酸性是许多植物病害的病原菌藻类:数量少,主要有蓝藻,绿藻,硅藻,裸藻。

蓝藻,绿藻可进行光合作用,能固氮土壤病毒:个体非常细小微生物致病病毒植物致病病毒动物致病病毒微生物对土壤肥力的作用在土壤有机质周转中的作用:把复杂的有机物变成简单的无机物,是土壤有效肥力的释放过程合成复杂的高分子有机物——腐殖质释放矿质营养元素固氮作用:共生固氮:豆科植物根瘤菌自生固氮:自身即可固氮又可进行光合作用转化化学肥料:尿素等提供土壤热能影响土壤微生物活性的因素:氧气:土壤通气性良好,利于微生物生命活动温度:土壤温度最适范围20~30℃水分:土壤含水量在饱和的60%~70%左右最好养分:微生物对养分的需求与其他生物一样土壤酸碱度:细菌适于中性放线菌适于中性到微碱性真菌适于酸性土壤微生物在土壤中的分布特点多数分布于土壤颗粒表面:土壤颗粒表面有氧,内部缺氧植物根际微生物种类繁多,数量大:根细胞分泌的有机物适宜生物生命活动所需具有土壤表层多,底层少的垂直分布特点:土壤表层氧气多,养分多土壤有机质土壤有机质的来源。

土壤有机质的形态植物枯枝落叶和残体。

未分解的动、植物残体动物和微生物的遗体。

半分解的动、植物残体和中间产物人为施用有机物。

彻底分解后再重新形成的特殊物质——腐殖质土壤有机质的组成和性质非腐殖物质的组成和性质糖类化合物:占非腐殖物质总量的80~90%单糖类,有机酸,多糖类油脂类含氮化合物:占土壤有机质总量的5~8%氨基酸,蛋白质,多肽核酸,杂环态氮含磷化合物:核酸,磷脂,植酸,肌醇磷含硫化合物:某些氨基酸腐殖质的化学组成土壤有机物矿质化过程矿质化:在微生物作用下土壤中复杂的有机物分解为简单的无机盐,CO2,H2O。

糖类的转化:单糖,多糖,淀粉,纤维素,脂肪含N化合物的转化:水解作用:蛋白质➡️多肽➡️氨基酸氨化作用:概念:是指氨基酸在氨化细菌作用下转化释放出NH3的作用。

方式:水解,氧化,还原硝化作用:概念:土壤中的铵态氮在硝化细菌作用下转化成硝态氮的作用。

条件:有氧条件反硝化作用:概念:土壤中的硝态氮在反硝化细菌的作用下被还原成N2损失-- 掉的过程的作用。

条件:严格缺氧含P化合物的转化:核酸➡️(微生物作用下)➡H3PO4 ➡️H2PO4-土壤有机质的腐化过程概念:指土壤有机质在微生物作用下,分解产生各种中间产物再合成腐殖质的作用。

腐殖质形成过程:原料形成阶段:原有机质➡各种中间产物:芳香族化合物:多元酚含N化合物糖类化合物腐殖质形成阶段影响土壤有机质转化的因素●有机残体的组成:从物质组成上看:易分解的:糖,有机酸,淀粉较易分解的:纤维素,蛋白质难分解的:木质素,腊质,单宁从植物种类看:豆科➡️草本➡️木本(分解难度依次上升)从植物生育期看:花期易分解●有机质的C/N比值:越小越有利于矿质化:花生C/N=20:1稻草C/N=80:1●微生物数量与种类:数量越多越有利于矿质化有水缺氧条件下有利于腐质化,不利于矿质化●土壤pH值:中性或接近于中性条件既有利于矿质化有利于腐质化。

●土壤中的水:适中为好气:通气良好利于转化热:一定范围内,温度高有利于转化有机质在土壤肥力中的作用能提供植物生长所需要的各种营养元素能促进土壤团粒结构的形成能提高土壤保水保肥,缓冲能力能改善土壤物理机械性利于土壤吸热增温土壤胶体胶核主要包括:硅酸,粘土矿物,氢氧化铝,氢氧化铁,腐殖质土壤胶体基本构造胶核:双电层:决定电位离子层(内层)非活性离子补偿层(外层):扩散层非活性离子层核)决)补土壤胶体种类:无机胶体:含水氧化硅(负胶体):H2SiO3)HSiO3-)H+硅铝酸盐,粘土矿物(负胶体):硅铝酸盐、粘土矿物)O-)H+ 含水氧化铁、铝:酸溶液(正胶体):Fe(OH)3)Fe(OH)2+)Cl-Al(OH)3)Al(OH)2+)Cl-碱溶液(负胶体):Fe(OH)3)O-)H+Al(OH)3)O-)H+有机胶体(负胶体):有机物质)COO-、O-)H+有机无机复合胶体:土壤胶体的特性具有巨大的表面能:产生:胶体表面分子受力不均匀导致能量的扩散大小:土壤胶体的比表面能很大带电性分散性:带同性电荷的胶粒相互排斥凝聚性:当施加外力一定程度克服静电力缩短胶粒之间的距离,使万有引力作用大于静电力。

(如加热使胶粒动能增大,加入电解质)土壤的基本性质土壤吸收性能概念:土壤能够吸收与保持各种离子、分子、气体与粗悬浮物的能力。

土壤吸收性能的类型:机械吸收:指土壤能够机械地截留进入土体并比土壤孔隙大的颗粒的能力。

物理吸收:由于土粒表面能引起的能够把分子态的物质吸附在土粒表面的作用。

物化吸收:由于土壤胶体电荷引起的通过代换吸收带有相反电荷的离子的作用。