苏轼《黄州寒食帖》赏析

- 格式:pptx

- 大小:824.96 KB

- 文档页数:11

苏轼《寒食帖》原文及作品赏析

苏轼简介:字子瞻,号东坡居士,眉山(今属于四川)人。

他和他的父亲苏洵,弟弟苏辙以诗文称著于世,世称“三苏”。

他的书法从“二王”,颜真卿,柳公权,褚遂良,徐浩,李北海,杨凝式各家吸取营养,在继承传统的基础上努力革新。

他讲自己书法时说:“作字之法,识浅见狭学不足,三者终不能尽妙,我则心目手俱得之矣。

”他讲他的书法艺术创作过程时说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。

”他重在写“意”,寄情于“信手”所书之点画。

他在对书法艺术深刻理解的基础上用传统技法去进行书法艺术创造,在书法艺术创造中去丰富和发展传统技法,不是简单机械的去模古。

《寒食帖》

苏轼早年学“二王”,中年以后学颜真卿、杨凝式,晚年又学李北海,又广泛涉猎晋唐其他书家,形成深厚朴茂的风格。

他的书法,用笔多取侧势,结体扁平稍肥。

这与他握笔的姿势也很有关系,苏轼执笔为“侧卧笔”,即毛笔侧卧于虎口之间,类似于现在握钢笔的姿势,故其字右斜,扁肥。

《寒食帖》原文:自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。

来源)。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭涂穷,死灰吹不起。

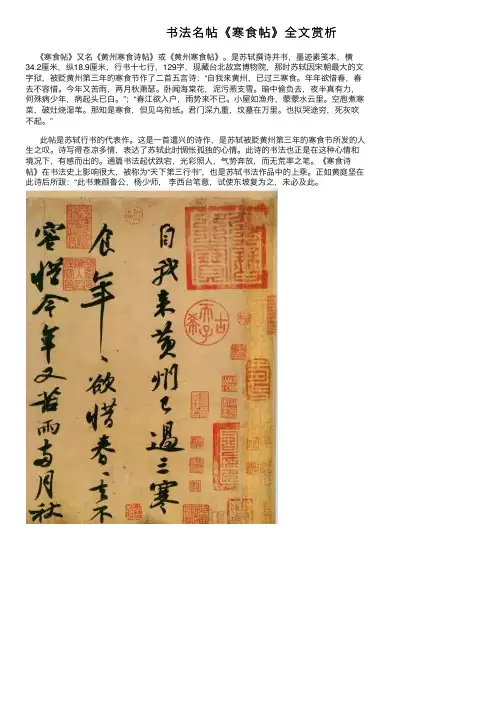

书法名帖《寒⾷帖》全⽂赏析《寒⾷帖》⼜名《黄州寒⾷诗帖》或《黄州寒⾷帖》。

是苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘⽶,纵18.9厘⽶,⾏书⼗七⾏,129字,现藏台北故宫博物院,那时苏轼因宋朝最⼤的⽂字狱,被贬黄州第三年的寒⾷节作了⼆⾸五⾔诗:“⾃我来黄州,已过三寒⾷。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年⼜苦⾬,两⽉秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕⽀雪。

暗中偷负去,夜半真有⼒,何殊病少年,病起头已⽩。

”;“春江欲⼊户,⾬势来不已。

⼩屋如渔⾈,蒙蒙⽔云⾥。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒⾷,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万⾥。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

”此帖是苏轼⾏书的代表作。

这是⼀⾸遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒⾷节所发的⼈⽣之叹。

诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的⼼情。

此诗的书法也正是在这种⼼情和境况下,有感⽽出的。

通篇书法起伏跌宕,光彩照⼈,⽓势奔放,⽽⽆荒率之笔。

《寒⾷诗帖》在书法史上影响很⼤,被称为“天下第三⾏书”,也是苏轼书法作品中的上乘。

正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公,杨少师,李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

书法释⽂:⼀⽈:“⾃我来黄州,已过三寒⾷,年年欲惜春,春去不容惜。

今年⼜苦⾬,两⽉秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕⽀雪。

闇中偷负去,夜半真有⼒。

何殊病少年,病起须已⽩。

”⼆⽈:“春江欲⼊户,⾬势来不已。

⼩屋如渔⾈,蒙蒙⽔云⾥。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒⾷,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万⾥。

也拟哭途穷,死灰吹不起”。

释⽂诠释:⾃从我来到黄州,已经度过三次寒⾷节了。

每年都惋惜着春天残落,却⽆奈春光离去并不需要⼈的悼惜。

今年的春⾬绵绵不绝,接连两个⽉如同秋天萧瑟的春寒,天⽓令⼈郁闷。

在愁卧中听说海棠花谢了,⾬后凋落的花瓣在污泥上显得残红狼藉。

美丽的花经过⾬⽔摧残凋谢,就像是被有⼒者在半夜背负⽽去,叫⼈⽆⼒可施。

这和患病的少年,病后起来头发已经衰⽩⼜有何异呢?春天江⽔⾼涨将要浸⼊门内,⾬势袭来没有停⽌的迹象,⼩屋⼦像⼀叶渔⾈,飘流在苍茫烟⽔中厨房⾥空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶⾥⽤湿芦苇烧着,本来不知道今天是什么时候,看见乌鸦衔着纸钱,才想到今天是寒⾷节。

如何赏析苏东坡寒食帖

苏东坡的《寒食帖》是一幅极具艺术价值的绘画作品,以下是如何欣赏它的方法:

1. 看线条:寒食帖的线条流畅而有力,展现了苏东坡的笔墨功力。

观察线条的变化和强度,可以感受到作者的情感表达和画面的气息。

2. 看色彩:寒食帖的色彩非常淡雅,以黑、白、灰三色为主,又夹杂着淡淡的绿色。

这种色彩的运用体现了苏东坡崇尚自然的艺术理念。

3. 看构图:寒食帖的构图独特,左侧是一只瘦骨嶙峋的树干,右侧是一束含苞待放的花枝,中间则是一个字。

这样的构图体现了苏东坡对自然的热爱和对生命的珍视。

4. 看文字:寒食帖的文字字迹清晰,墨色深浅有致,字体也独具特色。

观察文字的排列和大小,能够感受到苏东坡对细节的关注和对文字艺术的追求。

在欣赏苏东坡的《寒食帖》时,不仅需要了解作者的生平和艺术理念,还要注重细节的观察和对画面的情感体验。

只有这样,才能真正领略到这幅作品的艺术魅力。

- 1 -。

书法赏析-------【黄州寒食帖】(苏轼)13录音XXX 提到中国书法史上的“三大行书〞,不得不提及苏轼的【黄州寒食帖】。

【黄州寒食帖】是由位居宋“四大家之首〞的苏轼所作。

他才华横溢,他的书法作品大都是建立在他渊博的文学根底之上的,类似于【黄州寒食帖】,不仅有“天下第三行书〞的美名,而且其艺术水平也是相当高的。

苏轼在写这个作品时,正是被贬职流放,处于人生的低潮时期。

所以从作品中能够看出他的感情起伏波动,或冷如死灰,或悲愤激昂。

在开篇之时,行文工整,书写平缓,字体端正;到了中间局部,字体变大,笔画变粗,笔势急促,行文紧凑;到了结尾,又逐渐回归开篇的平缓,端正。

短短的几行字,显示了苏轼情感变化的特点。

特别是在中间高潮局部,感情犹如洪水扑来,一发不可收拾,到后面又逐渐重归平整,也可以看出苏轼的文学造诣之高。

在整体布局方面,前后文行距比拟开阔,中间局部与【兰亭序】相比行间距还是比拟开阔的。

如此布局,使得全文暗含浑厚、洪大的气势。

这对于仕途失意的苏轼来说,就是当时他内心最真实的写照,也反映了他沉怨、郁愤的复杂心情。

在字体方面,苏轼的笔法,有楷书的规整,横平竖直,又有行书的流畅自然,潇洒飘逸。

在字形上,他的字宽博质朴,字体的包围结构方正伸展。

在构字上,笔画粗细不一,参差不齐。

同一个字,便能看出他的轻描淡写和浓妆艳抹,粗细相间。

在笔画的安排上,也可以看到他的字,有的是上密下疏,有的是上疏下密。

在笔法上,明显能看到苏轼的字侧锋较多,他在下笔时并非下笔立直,而笔锋是略像左侧斜出来的。

正是他的笔锋的这种侧重性,才使得【寒食帖】力透纸背,姿态横生,气势纵横。

从字体、字形、笔法方面就能看出苏轼把每一个字每一笔划都融入了自己的情感,从某种角度也可以说,他写的不是字,是情感。

【黄州寒食帖】不只在字体、布局方面出神入化,它的书法艺术也别具一格。

前七行,苏轼的性情平和,书写也是中规中矩。

随着情感的逐渐升华,用笔也就随之沉着痛快,字形出现了正斜交替变化,用笔随意奔放、挥洒。

浅析苏轼《黄州寒食帖》艺术特色摘要《寒食帖》被誉为天下第三行书,是苏轼的代表作,在整个北宋时期是开先河之作,亦是“尚意”思想的代表。

苏轼在他传奇的人生经历中以黄州时期为分水岭,也已黄州为创作最繁盛的阶段,《寒食帖》即是在变革时期的作品,又是苏轼最得意的作品。

它的艺术成就在“无意于佳乃佳”这一论点上可谓是淋漓尽致。

在整体是充满了“意”,在“形”与“气息”中又是“意”。

在诗与书的交相辉映中《寒食帖》完美展现了他的艺术价值与特色,而又充分满足了苏轼对于“意”的抒发表达。

关键词:《寒食帖》;苏轼;“尚意”书风;艺术特色Abstract"Cold food observance" known as the third world script, is the masterpiece of Su Shi, in the Northern Song Dynasty is open for the first of its kind, also is the representative of "Shangyi" thought. Su Shi in his legendary life experiences in Huangzhou period as a watershed, has been in Huangzhou for the creation of the most prosperous stage, "" cold food observance is in the transformation period works, Su Shi is most proud of the work. Its artistic achievement in "intention to Yoshino good this argument is most incisive. In the whole is full of "meaning", "shape" and "breath" and "meaning"". To show his artistic characteristics and the value of poetry and the book in each other "food tie" perfect, and fully meet the Su Shi for "express expression meaning".Key words:"Cold food observance"; Su Shi; "Shangyi" style of calligraphy; artistic features目录摘要 1关键词 1引言 4一创作背景4(一)跌宕起伏飘摇一生 4(二)从哭途穷到死灰吹不起 5二、《寒食帖》与同时期的作品比较5(三)“尚意”角度浅析《寒食帖》的艺术特色8(一)《寒食帖》的“尚意”9(二)《寒食帖》的字形10(三)章法与布局11(四)《寒食帖》的无意之意12(一)无意于佳乃佳12(二)藏巧于拙13结语14参考文献15谢辞16引言“书初无意于佳,乃佳尔”也就是“尚意”是苏轼的主要观点,它产生于黄州时期,在此期间他也创作了大量的书法作品,其中又以《寒食帖》最为著名。

《黄州寒食诗帖》--论书法的美在笔法上,其笔画以浓墨大笔为主,点画丰满肥厚,一反北宋多以瘦劲为主的风格。

其笔法善用侧锋,下笔不是下去就立直,同时下笔时手腕离纸较近,笔锋略向左侧斜出,充分运用了中锋与偏锋,才使得《黄州寒食诗帖》力透纸背,姿态横生。

其笔法,《黄州寒食诗帖》有以下几个特点:一是方圆兼备。

可以概括为落笔出峰而运笔圆润,这个特点贯彻在整个帖的字里行间。

细细观察每一个字,大多数情况下起笔都是以出峰开始,而在运笔过程中力求圆润,显得起伏不大,而动感十足。

二是回峰用得较少。

特别是横画非常突出。

很多横画是不假思索利用笔峰的右侧直接落笔在纸上挥运,显得更加自然天成。

如第一首诗的“春”、“去”、“苦”字和第二首诗的“知”、“破”字的横画,皆是如此。

三是铺毫用得很多。

纵观苏轼的这幅作品,几乎把毛笔的上中下三个部位都用得很好,尤其是铺毫用的最为精彩。

如第二首诗的“重”、“屋”、“寒”等字。

正因为铺毫使用的好,使苏轼的这幅字犹显示出沉闷、苍凉、凝重的意境。

其结字,《黄州寒食诗帖》有以下几个特点:一是扁平。

就苏字的整个特点来看倾向于扁的趋势。

但是这幅字把扁的结构用到了极致。

如“云”、“空”、“雨”等字。

二是长处精彩。

纵观苏字以短画为主而少长画。

而这幅作品把字的长画使用的非常有特点。

如“年”、“中”、“苇”、“纸”字的竖画、“破”字的撇、“过”字的走之等,给人行云流水之感。

三是错落。

苏轼在这幅作品中,使用错落的结字方式非常值得玩味。

如“惜”、“春”、“秋”、“有”、“头”等字。

《黄州寒食诗帖》以行书起笔,开始笔画字形规整,但随著情思起伏变化,用笔逐渐奔放,字形大小长扁出神入化,全然不可捉摸,反差对比强烈,配合字里行间的疏密错落,与墨色浓淡呼应,沉痛心情跃然纸上。

东坡放任情感走笔,用笔轻重交错,轻者如如飞燕掠空而过,重者沉著顿挫重如蹲熊,表现出声音节奏之美。

书写到后面,越发恣肆挥洒,特别是“哭涂穷”这三个字,字形猛然放大,突兀地出现在读者面前,产生了令人心惊胆战的视觉冲击力。

《黄州寒食诗帖》是宋代文豪苏轼的书法代表作之一,被誉为“天下第三行书”。

此帖体现了苏轼的文学造诣、书法技艺和思想深度,是苏轼被贬黄州时所写的一组五言诗,表达了他对生命的感悟和对自然的敬畏。

在诗帖中,苏轼以寒食节为背景,通过书写自己的情感和思考,将内心的郁结和苦闷以文字的形式展现出来。

诗帖采用行书体,笔触流畅自然,起伏跌宕,给人以强烈的视觉冲击力。

帖中的每一个字都有独特的韵味,笔画的轻重、快慢、曲折等都恰到好处。

整篇诗文布局合理,字形大小富于变化,章法独特,充分展现了苏轼的书法功力和才华。

从文学角度来看,《黄州寒食诗贴》不仅是一篇具有深刻哲理的诗文,更是苏轼在经历政治挫折和生活困苦后,对生命的感悟和对未来的希望。

诗文情感真挚,语言简练,给人以深刻的启示。

此外,《黄州寒食诗贴》也是苏轼书论和实践相结合的代表作品。

他所推行的尚意之风影响深远,强调个性、情感和意境的表达,开创了中国书法史上的新篇章。

总的来说,《黄州寒食诗贴》不仅展现了苏轼卓越的书法技

艺和文学才华,更表达了他对生命的敬畏和对未来的希望。

它是中国书法史上的经典之作,对于研究中国文化和艺术具有重要意义。

苏轼黄州寒食诗帖鉴赏苏轼的《黄州寒食诗帖》啊,那可真是书法史上的一颗璀璨明珠。

你要是站在这帖前,就感觉像是被苏轼拉着到了他黄州的小世界里。

那字啊,乍一看像是一群有点醉醺醺的小精灵在纸上跳舞。

你看那笔画,歪歪扭扭的,可就是这种歪扭透着一种说不出的自在。

就好比一个人在旷野里,想怎么跑就怎么跑,根本不用管什么规矩。

这帖里的字大小不一,有的字大得像个胖子,占了好大一块地儿,有的字又小得像个小老鼠,缩在角落里。

这难道不就像生活吗?有大起大落,有时候春风得意,占尽风光,有时候又灰溜溜的,只能躲在一旁。

从这字的线条来看呢,那可真是千变万化。

有的线条像根粗麻绳,结结实实的,充满了力量感。

这就像是苏轼当时心里憋着的那股劲儿,虽然被贬黄州,但是他可没被打倒。

再看那些纤细的线条,就像蛛丝一样,轻轻飘飘的,却又有着一种柔韧。

这好像是他偶尔的那种小惆怅,虽然淡淡的,但是也在心里缠绕着。

你要是仔细瞧,这线条就像是心电图一样,把苏轼当时的心境都给描绘出来了。

他的心境肯定是复杂的呀,被贬了,远离京城,生活条件也不好,寒食节的时候,估计心里五味杂陈。

再说说这帖的布局。

整体上看,密密麻麻的,但是乱中有序。

就像一群人在集市上,看起来熙熙攘攘,乱糟糟的,可是每个人都有自己的事儿干,都有自己的路走。

这帖里字与字之间的呼应特别有趣。

这个字好像在跟那个字说悄悄话呢,这边的字又像是一群在打闹的小伙伴,和那边几个安安静静的字形成了鲜明的对比。

这多像一个大家庭啊,有调皮捣蛋的孩子,也有稳重安静的长辈。

这帖的墨色变化也很绝。

浓墨的地方就像黑夜,深沉压抑,那是苏轼心里头化不开的愁绪吧。

淡墨的地方呢,就像清晨的薄雾,有一种朦胧的美感。

这就好比他的希望,虽然有点模糊,但是毕竟还存在着。

有时候墨色突然由浓转淡,或者由淡转浓,就像人的情绪一样,突然就变了。

前一秒还在开怀大笑,下一秒可能就黯然神伤了。

我们要是把这帖和苏轼的人生联系起来,那就更有意思了。

苏轼一生坎坷,被贬黄州只是其中的一段。

《黄州寒食诗》:苏轼借景抒怀

《黄州寒食诗》是一首感伤时事、抒发感慨的诗篇,由宋代文人苏轼所作。

本诗描写了寒食节期间黄州的荒凉景象,透露出苏轼内心的痛苦与忧愤。

全诗情感深沉,语言凝练,意境深远,具有很高的艺术价值。

在诗中,苏轼以寒食节为背景,描绘了黄州的凄凉景象。

寒食节是中国传统节日之一,人们在这一天禁烟火、吃冷食,以纪念介子推。

然而,在黄州这个地方,由于战乱和贫困,人们生活困苦,连寒食节也不例外。

苏轼通过描写黄州的荒凉景象,表达了自己对人民苦难的深切同情和对社会现实的深刻反思。

在表现手法上,苏轼采用了借景抒情的写作手法。

通过对黄州寒食节景象的生动描绘,苏轼将自己的情感融入其中,使读者在感受景色的同时,也能感受到诗人的情感世界。

此外,苏轼在诗歌的音韵和用词上也有所讲究,使诗歌具有一种音乐美和艺术美感。

从整体上看,《黄州寒食诗》是一首情感深沉、语言凝练、意境深远的诗歌,充分展示了苏轼的诗歌才华和对社会现实的深刻反思。

它不仅是一首具有高度艺术价值的文学作品,更是中国古代文学史上一篇珍贵的文化遗产。

这首诗表达了诗人对黄州人民的同情和关切,也表达了自己对国家前途和民族命运的忧虑和思考。

因此,它不仅具有文学价值,也具有社会价值和历史价值。

苏轼的黄州寒食诗帖赏析

苏轼的黄州寒食诗帖赏析

苏轼,字子瞻,宋朝大诗人。

其风度潇洒,诗文才情深厚,成就斐然,功略无穷。

他一生著述不计其数,其中《黄州寒食诗帖》受到世人高度赞赏。

《黄州寒食诗帖》为苏轼以游记形式,记录了他赴黄州参加清明寒食祭祖活动

的所见所闻,游览虎丘山、调查原野生物,描写濒海魂断湖泊和调研祭典礼仪活动等。

文章内容丰富,情节详实,展示出苏轼走近民间的慈祥,融会贯通山水物语的才能。

此文以厚实质感的语言,观况豁达的写作和手笔斑斓的书法,穿梭在眾多信息

之间,灵动抒情,妙趣横生,勾勒出博大精深的中国传统文化,受到后人赞赏。

《黄州寒食诗帖》以苏轼正直廉洁和不已宽厚的品德赢得世人尊敬,其中展现

出苏轼当时朝政稳健,改革民生,令官员都以躬行效尤;表彰普度家宴奉公清廉,令百姓荣辱与共,大家共建一个和谐朝野的善良社会。

今天,苏轼的作品传承下来并演绎不已,他的精神和文风对当代的新生代诗人

仍然有着极其重要的因素作用。

我们身处黄州,有幸拥有苏轼所赐,能够细领文脉,从中得到无尽收获。

苏轼《寒食帖》原文及解释一、创作背景《寒食帖》是北宋文学家苏轼的书法作品,被誉为“天下第三行书”。

它是苏轼在寒食节时,因怀念故友而作的一首诗,记录了他对逝去岁月的追忆和对生命无常的感慨。

二、原文自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起须已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

三、情感表达《寒食帖》是苏轼内心世界的真实写照。

诗中表达了他对时光飞逝、生命无常的感慨,以及对自己身世浮沉、世事变迁的感慨。

整篇诗篇情感深沉、婉转,展现出苏轼深厚的文学素养和情感表达能力。

四、书法艺术《寒食帖》是一幅行书作品,笔法自然流畅,字体跌宕起伏,气韵生动。

苏轼运用丰富的笔法,将内心的情感淋漓尽致地表达出来。

整幅作品呈现出一种随性、自由的美感,是书法艺术的瑰宝。

五、历史价值《寒食帖》不仅是一幅优秀的书法作品,更是一篇文学佳作。

它具有极高的文学价值和历史价值,记录了当时社会的风俗、人情世态以及苏轼个人的情感世界。

同时,它也是研究苏轼思想、文学和书法艺术的重要资料之一,对于了解宋代文化有着重要的参考价值。

六、总结《寒食帖》是苏轼创作的一幅优秀书法作品,通过诗篇表达了自己对时光飞逝、生命无常的感慨和对身世浮沉、世事变迁的感慨。

这幅作品不仅展现了苏轼深厚的文学素养和情感表达能力,同时也体现了他在书法艺术上的卓越成就。

它是中国传统文化中的瑰宝之一,具有极高的文学价值、历史价值和艺术价值。

浅析苏轼《黄州寒食帖》浅析苏轼《黄州寒食帖》清人王澍在《论书剩语》中曾说:“古人稿书最佳,以其意不在书,天机自动,往往多入神解。

如右军《兰亭》,鲁公《三稿》,天真烂然,莫可名貌,有意为之,多不能至。

”其实并非以上四帖如此,苏轼的《黄州寒食帖》亦然。

黄庭坚在其题跋中曾说:“试使东坡复为之,未及此也。

”盖诸帖赢得天下美誉之所在,如上文所说:“以其意不在书”,用苏轼的话说便是:“书初无意于佳乃佳尔”。

苏轼作为北宋书法革新运动的中坚人物,在对书法的认识、理解与创作上,有着异于常人的观点。

比如:他在29岁时曾对王羲之拔笔的故事提出质疑:“仆以为知书不在于笔牢,浩然听笔之所之,而不失法度,乃为得之……不然,则天下有力者,莫不能书也。

”(《东坡集》)在执笔上,苏轼也和别人不同,史载为“单钩”法,即以拇、食、中三指执笔,笔杆倾斜。

此举在当时就遭到了非议,然苏轼却依然我行我素,坚持己见,并于此津津乐道:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。

”苏轼在自己的一生中,以其独到的见解,努力地发展着自己的风格,最终使它赢得了世人的认可,不仅倡导了一场伟大的书法变革,而且还创作出了流传千古的“天下第三行书”———《黄州寒食帖》。

《黄州寒食帖》作于元丰五年,即1082年,苏轼被贬谪黄州的第三年。

此时的苏轼,“幅巾芒屩,与田父野老相从溪谷之间。

”生活极其清苦。

诗中自叙了这种生活状态,并表达出因寒食节与苦雨而感到眼前的一切萧瑟难耐,暗藏着自己来黄州后的抑郁心绪。

始则漫声细诉,娓娓道来,继而感情的闸门渐开而不可遏止,一任自然,于“乌衔纸”处到达宣泄的顶峰,至末又渐次收敛,全诗在一派肃杀的气氛中结束。

此帖中书法与诗相得益彰,其书“穷变态于毫端,合情调于纸上。

无间心手,忘怀楷则。

”(孙过庭《书谱》)笔致自然沉着,点画粗壮丰满,字体真行相间,上下左右松紧欹侧,错落有致,浑然一体。

字形忽大忽小,各随其意,极尽姿态。

用笔“或重若崩云,或轻如蝉翼。

苏轼《黄州寒食帖》赏析元丰五年的寒食节,苏轼因为写诗讥讽皇帝,结果被降职为黄州团练副使。

宋神宗不久之后驾崩,太子赵煦即位,就是宋哲宗,他大赦天下。

苏轼也因为自己的一点功劳,得以从轻发落,降职为“登州(今山东蓬莱)团练副使”,不得签书公事。

这就是“苏轼被贬黄州,又迁汝州,再贬儋州”的故事。

苏轼在黄州居住了四年,创作了大量的诗文,《黄州寒食帖》就是其中最著名的一篇。

《黄州寒食帖》是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所写。

一是把寒食节当成一次新的起点。

我们可以说,寒食节对于苏轼来说,具有新的含义。

首先,寒食节是扫墓祭奠死者的日子;其次,寒食节又是春夏秋冬四季轮回的开始,新旧更替、时光变换,所以寒食节对于苏轼来说,是重要的节日,具有非同寻常的意义。

二是表达了对亲人的思念。

在寒食节前夕,苏轼独坐沉思,回忆过去的美好时光,想到父亲苏洵、弟弟苏辙和妹妹苏小妹,心中有无限的感慨。

因为官职低微,被贬后的苏轼在寒食节的这一天,既不能回家为亡父和亡兄扫墓,也不能与亲人见面。

因此,只[gPARAGRAPH3]在房中点上香烛,以寄托对亲人的思念。

这个日子,让苏轼想起许多往事,心中满是悲凉。

诗人悲伤的是“失意”,忧虑的是“亲情”,欣喜的是“团聚”,他用各种词汇描绘了全家人团圆的景象:全家人吃着祭祀的饭食,合家老少都快乐欢欣;酒席上,不仅有美味佳肴,还有香甜的米酒。

这些内容,无疑加深了全家人相聚的欢乐,促进了血脉的融合。

而且在诗人看来,“天伦欢聚”是极为难得的机会。

苏轼在寒食节上被贬谪到了黄州,远离家乡,自然倍感凄凉,但他没有消沉。

正如他自己所言,他已经到了“把糟粕去,取精华留”的阶段。

他尽力地追求古代圣贤的理想境界。

他要把自己修养成“一颗平常心”。

于是,他并没有怨恨朝廷,反而是积极改造自己,改善自己的处境。

他还特别强调这样做对家人的益处:自己的清高自洁对亲人有利,如果自己贪恋钱财,奢侈无度,便会危害家人。

苏轼通过“寒食”表现了旷达超脱的胸襟。

苏轼黄州寒食帖赏析以苏轼黄州寒食帖赏析为题,我们来探讨一下这幅著名的书法作品。

苏轼是北宋时期的著名文学家、书法家,他的书法作品以行楷为主,融汇了晋唐楷书的特点,形成了独具个性的风格。

苏轼黄州寒食帖是他的代表作之一,也是中国书法史上的一颗明珠。

黄州寒食帖的内容是苏轼为了表达对兄弟苏辙的思念之情而作的,书法极为工整美观。

整篇帖子共有12个字,分为两行,每行六个字。

字体端庄秀丽,笔画流畅有力,字与字之间的间距恰到好处,整体呈现出一种平衡和谐的美感。

苏轼黄州寒食帖的字体特点是行楷,其特点是结构稳定,线条流畅,笔画饱满。

整个帖子的字体形态端正,每个字都写得非常工整,笔画精细,给人一种庄重肃穆的感觉。

苏轼的笔法独特,用笔有力,提筆起筆都非常有力度,而且每个字的笔画相互呼应,整体呈现出一种和谐的美感。

此帖的纸张是宣纸,宣纸是中国传统的纸张,质地柔韧,吸墨性好,适合用于书法作品的写作。

苏轼在这幅作品中选择了一种白色纸张,使得字体更加凸显出来,给人一种清新脱俗的感觉。

苏轼黄州寒食帖的题材是寒食节,寒食节是中国传统的节日,用于纪念一个叫介子推的人。

苏轼在这幅作品中表达了对兄弟苏辙的思念之情,文字简洁,却寓意深远。

这幅作品通过字体、纸张和题材的选择,以及苏轼独特的笔法,将思念之情和传统节日相结合,给人一种深深的感动。

苏轼黄州寒食帖的赏析主要从字体、纸张和题材三个方面进行。

首先,苏轼的字体工整美观,给人一种庄重肃穆的感觉。

其次,纸张的选择使得字体更加凸显,给人一种清新脱俗的感觉。

最后,题材的选择使得作品寓意深远,给人一种深深的感动。

总的来说,苏轼黄州寒食帖是一幅具有深远意义的书法作品。

通过对字体、纸张和题材的赏析,我们可以更好地理解和欣赏这幅作品。

同时,苏轼的独特笔法和思念之情的表达,也使得这幅作品成为中国书法史上的经典之作。

无论是从艺术价值还是文化意义上,苏轼黄州寒食帖都是不可多得的珍品。

让我们一起感受其中的美妙吧!。

黄州寒食帖赏析一、黄州寒食帖的基本情况这黄州寒食帖啊,可是苏轼写的呢。

苏轼大家都知道吧,那可是超级有名的大文豪。

这帖呢,就像是他在黄州那段日子里心情的一个写照。

从外观上看,字的笔画就很有特点,粗细变化很丰富,就好像是他情绪的波动被写进了字里一样。

二、书法风格赏析1. 笔法他的笔法超级独特。

笔画有时候粗重得像能把纸划破,有时候又纤细得好像轻轻一触就要消失。

这种粗细的变化不是随意的,而是跟他当时的心境紧密相连。

比如说,当他写到一些比较沉重的情绪时,笔画就会粗重一些,像是在宣泄内心的压抑。

2. 字的结构在字的结构上,苏轼也是很有想法的。

有的字看起来歪歪斜斜的,但是组合在一起却有一种独特的美感。

这就像是他的人生,虽然经历了很多波折,但是依然有一种别样的韵味。

他不会刻意去追求那种规规矩矩的结构,而是根据自己的情感来安排字的布局。

3. 整体布局从整体布局来看,这帖就像是一篇用书法写就的情感日记。

字与字、行与行之间的间距也不是那种很均匀的,有的地方很紧凑,有的地方又比较疏松。

这就好像他的思绪,有时候很杂乱,有时候又很清晰。

三、情感表达1. 黄州时期的苏轼苏轼在黄州的时候,日子过得并不轻松。

他被贬官了,心情肯定是很郁闷的。

这种郁闷的情绪在黄州寒食帖里表现得淋漓尽致。

他通过书法,把自己对生活的不满、对未来的迷茫,还有那种淡淡的忧伤都写了出来。

2. 情感在字里行间的体现从那些歪歪扭扭的字、粗细变化的笔画,我们就能感受到他内心的挣扎。

就好像他在写的时候,一边是对现实的无奈,一边又有着自己的坚持。

他的情感就像是一条河流,在这帖书法里流淌,让我们看的人也能感同身受。

四、艺术价值1. 在书法史上的地位黄州寒食帖在书法史上那可是相当重要的。

它代表了苏轼书法的一种风格,也影响了后来很多书法家。

很多人学习苏轼的书法,都会从这帖入手,因为它里面包含了太多的东西,笔法、结构、情感,简直就是一个书法的宝库。

2. 对后世的影响它对后世的影响不仅仅局限于书法。

苏轼《黄州寒食诗帖》赏析《黄州寒食诗帖》是宋代著名书法家苏轼因乌台诗案被诬“谤讪朝廷”罪名贬谪到黄州时所书的五言诗作,是苏轼书法的代表作,非常典型地代表了“宋人尚意”的时代特色。

全帖共两首,凡17行,共129字,后有黄庭坚大行书跋,明董其昌小行书跋,真迹现藏台北故宫博物院。

苏轼(公元1036—1101),字子瞻,自号东坡居士,四川眉山人。

北宋著名文学家、书画家,和父亲苏洵、弟弟苏辙号称“三苏”。

同列“唐宋散文八大家”。

与宋代著名书法家黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

苏轼平生酷爱写字,“幼而好书,老而不倦”,自评“行草尤工”。

苏轼一生,因为一肚皮不合时宜,屡遭贬谪,天涯海角,辗转奔波,但他为人豁达、豪逸,常奋笔疾书,以抒发心志和寄托情怀。

他把书法看成是“静中自是一乐事”,“聊寓其心,忘忧晚岁”的一种精神调剂。

当时他以杰出的诗人、书法家出名,随时有人登门求字,他习惯于随时挥洒,随手赠人,不计工拙,淡然处之。

苏轼对书法有着精辟、独到的见解,其书法美学思想,散见于其诗文和词中。

最核心的观点,就是强调天然,强调字外功夫,把“意”摆在首位。

他说:“吾虽不善书,晓书莫如我。

苟能通其意,常谓不学可。

”(《次子由论书》)“我书意造本无法,点画信手烦推求”(《石苞舒醉墨堂》),并谦虚又不无自信地说:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。

”其代表作《黄州寒念诗》就是在一种平淡无求的心态下,漫不经心随手抄录这两首诗而产生的千古名作。

苏轼才华横溢,志存高远,诗词、书画、文章冠绝当时。

但在忧患的宋朝一再碰壁,被诬贬到黄州。

到了第四个年头,黄州的春天,老是下雨,一下就是两个多月,而且雨势不减。

使得苦雨萧瑟,海棠花谢,“小屋如渔舟,蒙蒙水云里”,“空庖煮寒茶,破灶烧湿柴。

”凄风苦雨,孤寂失意,使这位才华盖世的艺术家触景生情,百感交集,于是他情不自禁地写下了黄州寒食诗两首,并用他那一手精妙绝伦的书法抄录下来,来表达他无可奈何,又鼓荡难抑的郁勃之气。

从苏轼的寒食帖看出的人生哲理

《寒食帖》是苏轼在被贬黄州第三年的寒食节所作的二首五言诗。

从这幅作品中可以看出以下一些人生哲理:

1. 苦难与坚韧:苏轼在诗中描述了自己的困境和穷苦之状,但同时也表达了他坚韧不拔的精神。

这告诉我们,即使面临困难和挫折,我们也要保持积极的态度,坚韧不拔地追求自己的目标。

2. 自我调适:诗中提到苏轼被贬黄州后,生活困苦,但他能够调适自己的心态,欣赏自然之美,找到内心的宁静。

这表明在面对人生的起伏时,我们需要学会自我调适,保持内心的

平衡。

3. 珍惜当下:苏轼在诗中表达了对时光流逝的感慨,提醒我们要珍惜当下,把握时光,充分利用有限的时间去实现自己的理想和目标。

4. 乐观豁达:尽管苏轼在诗中描述了自己的困苦,但他的笔触依然流露出一种乐观豁达的情绪。

这告诉我们,在面对困难时,要保持乐观的心态,相信自己能够克服一切挑战。

总的来说,《寒食帖》展示了苏轼在困境中坚韧不拔、自我调适、珍惜当下以及乐观豁达的人生态度,这些哲理对于我们现代人的生活仍然具有启示意义。