蛋白质变性后的方面汇总

- 格式:doc

- 大小:169.50 KB

- 文档页数:13

蛋白质变性医学知识点总结蛋白质是生物体内最重要的分子之一,它们在细胞的构建、运输、代谢等过程中发挥着关键的作用。

然而,蛋白质在一些特定条件下会发生变性,这不仅会对生物体的正常功能产生影响,还具有一定的医学意义。

本文将对蛋白质变性的相关知识进行总结。

首先,什么是蛋白质变性?简单来说,蛋白质变性是指在一些极端的条件下,蛋白质的原有结构发生改变,从而导致其失去正常功能的过程。

这些极端条件包括高温、低温、酸碱、有机溶剂、离子浓度变化等。

在高温条件下,蛋白质的变性往往表现为失去活性和结构上的改变。

正常情况下,蛋白质的三维结构决定了它的功能,而高温会破坏蛋白质的空间结构,导致其无法正常地与其他分子结合。

此外,高温还可能导致蛋白质链的解体,使其变得不可逆地聚集在一起,形成一种称为热凝聚物的物质。

相反,低温条件下蛋白质的变性主要表现为冷凝聚和冷凝聚溶胶的形成。

冷凝聚指的是蛋白质在低温下会失去溶解性,从而生成一种胶状物质。

而冷凝聚溶胶则是指在低温下,蛋白质分子间结合力增强,导致其在溶液中形成较大的物质团。

酸碱条件的变化也会引起蛋白质的变性。

在过酸或过碱的条件下,蛋白质的酸碱性质会发生改变,导致蛋白质的结构和功能发生变化。

酸碱条件的变化可能会导致电荷分布的改变,进而影响蛋白质与其他分子的相互作用。

有机溶剂的存在也会对蛋白质的结构和功能产生影响。

一些有机溶剂,如醇类、酮类、酯类等,能够与蛋白质发生相互作用,导致蛋白质的结构发生改变,从而影响其功能。

对于一些对有机溶剂敏感的蛋白质,其在有机溶剂中的溶解度和稳定性将大大降低。

此外,离子浓度的变化也会对蛋白质的结构和功能产生影响。

过高或过低的离子浓度会破坏蛋白质的溶液结构,使其发生变性。

离子浓度的变化会改变蛋白质的电荷分布和电荷密度,从而影响蛋白质与其他分子的相互作用。

蛋白质的变性不仅仅是生物体产生疾病的原因,还可以用于医学上的一些应用。

例如,高温变性法可用于灭活病毒和细菌,使其失去活性。

蛋白质的沉淀与变性反应【精品-PDF】蛋白质是生物体中很重要的分子,在生物体内发挥着重要的功能。

它们在结构、催化、调节和运输等方面都扮演着重要角色。

由于蛋白质的复杂性和多样性,所以学习和研究蛋白质的性质和行为是生物学研究的重要组成部分。

本文将讨论蛋白质的沉淀与变性反应。

一、蛋白质的沉淀反应蛋白质的沉淀反应指的是使蛋白质分子聚集在一起形成沉淀的反应。

蛋白质的沉淀反应的主要原理是利用电荷交互作用和疏水作用使蛋白质分子聚集在一起。

1.1 电荷交互作用在水中,蛋白质分子通常带有电荷,其电荷性质取决于溶液的pH值和它们的氨基酸成分。

当蛋白质分子之间存在相同或相似的电荷时,它们会互相排斥,保持分散状态;当它们之间存在不同的电荷时,它们会互相吸引,相互结合成为固体沉淀。

例如,在pH为4的条件下,青霉素酸根离子的电荷是负的,当加入凝集剂如硫酸铵时,会在离子力作用下形成固体沉淀。

另外,也可以在溶液中加入其他化学试剂,如硫酸铵、硝酸铵等,来诱导蛋白质分子的沉淀。

1.2 疏水作用另一个重要的蛋白质沉淀反应机制是疏水作用。

当蛋白质分子中的氨基酸侧链存在疏水性时,分子中的这些疏水残基会倾向于相互结合,从而使蛋白质分子形成有序排列。

这个过程通常涉及到一些小分子凝集剂的加入,如醇类,盐类等。

例如,溶液中添加适量的乙醇可使溶液中含有大量的脂肪酸的蛋白质沉淀。

这种沉淀反应常常用于蛋白质纯化和分离。

蛋白质的变性是指蛋白质的本来的构象、生物活性和物理化学性质发生改变的过程。

蛋白质变性可由多种因素引起,包括温度、酸碱度、离子强度、疏水剂、有机溶剂等。

蛋白质变性可以是可逆性的或不可逆性的。

2.1 温度变性温度变性是最常见的蛋白质变性过程之一。

在一定的温度范围内,蛋白质分子的完整性可保持不变。

但是,当温度升高时,分子的内部能量增加,导致其内部的氢键和范德华力变弱。

这些内部作用力弱化可能导致蛋白质分子的空间构象变化,最终使其失去生物功能。

例如,某种酶在它的最适活性温度下,还具有较高的稳定性。

蛋白质变性机理1、蛋白质介绍2、蛋白质变性结果1)活性丧失蛋白质的生物活性是指蛋白质所具有的酶、激素、毒素、抗原与抗体、血红蛋白的载氧能力等生物学功能。

生物活性丧失是蛋白质变性的主要特征。

有时蛋白质的空间结构只要轻微变化即可引起生物活性的丧失。

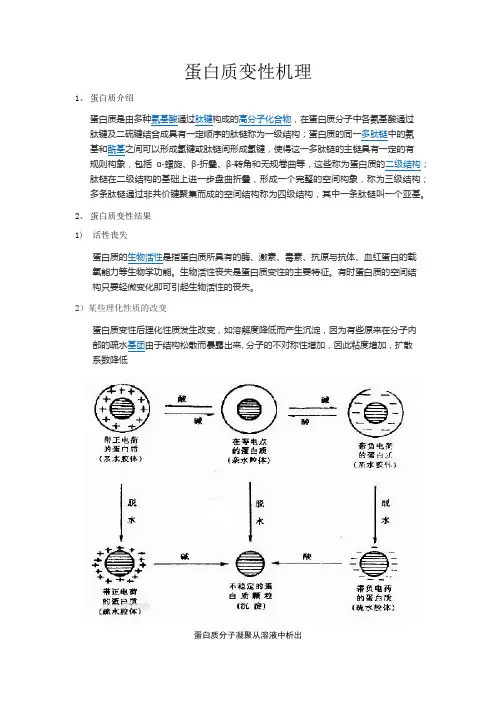

2)某些理化性质的改变蛋白质变性后理化性质发生改变,如溶解度降低而产生沉淀,因为有些原来在分子内部的疏水基团由于结构松散而暴露出来, 分子的不对称性增加,因此粘度增加,扩散系数降低蛋白质分子凝聚从溶液中析出3)生物化学性质的改变蛋白质变性后,分子结构松散,不能形成结晶,易被蛋白酶水解。

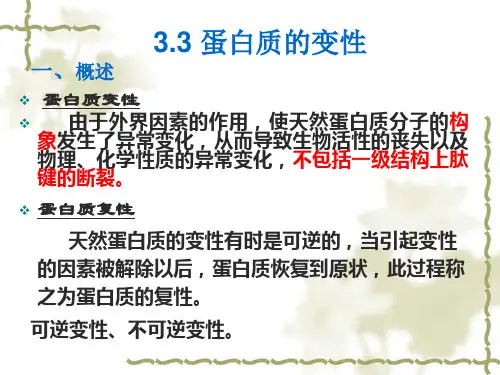

蛋白质的变性作用主要是由于蛋白质分子内部的结构被破坏。

天然蛋白质的空间结构是通过氢键等次级键维持的,而变性后次级键被破坏,蛋白质分子就从原来有序的卷曲的紧密结构变为无序的松散的伸展状结构(但一级结构并未改变)。

所以,原来处于分子内部的疏水基团大量暴露在分子表面,而亲水基团在表面的分布则相对减少,至使蛋白质颗粒不能与水相溶而失去水膜,很容易引起分子间相互碰撞而聚集沉淀。

4)致变因素引起蛋白质变性的原因可分为物理和化学因素两类。

物理因素可以是加热、加压、脱水、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波的作用等;化学因素有强酸、强碱、尿素、重金属盐、十二烷基磺酸钠(SDS)等。

在临床医学上,变性因素常被应用于消毒及灭菌。

反之,注意防止蛋白质变性就能有效地保存蛋白质制剂。

蛋白质的变性很复杂,要判断变性是物理变化还是化学变化,要视是物理变化加热、紫外线照射、剧烈振荡等物理方法使蛋白质变性,主要是破坏蛋白质分子中的氢键,在变化过程中也没有化学键的断裂和生成,没有新物质生成,因此是物理变化。

否则,鸡蛋煮熟后就不是蛋白质了。

而我们知道,熟鸡蛋依然有营养价值,其中的蛋白质反而更易为人体消化系统所分解吸收。

5)复性。

关于蛋白质变性首先来了解一下蛋白质变性:蛋白质的结构非常复杂,当其在热处理时,蛋白质的结构很容易发生改变和松解。

蛋白质结构改变、松解后,其物理和化学性质也会随之发生改变,这个过程称蛋白质变性。

如大豆制作成豆腐,猪瘦肉制作成肉丸,鱼肉制作成鱼圆等等,都是运用此原理来制作而成的。

性质改变后的蛋白质称为变性蛋白质,而未变性的蛋白质称为天然蛋白质。

蛋白质变性后的最显著变化是蛋白质的溶解度降低,甚至互相团聚,发生凝结而形成不可逆凝胶。

变性作用还可以增加蛋白质的黏度,降低对于水解酶的抵抗力而易被水解,若是其有生理活性的则可失去其生理活性。

在烹饪中,以下3种情况会使蛋白质变性。

1、加热使蛋白质凝固在烹制菜肴过程中,由于烹饪原料特别是动物性富含蛋白质的原料,加热都可使蛋白质凝固,如熘肉片、涮羊肉、蒸水蛋、清蒸鱼等,由于原料表面受高温作用,表面的蛋白质变性凝固,使肉质鲜嫩可口,也可使原料内部的养分和水分不易溢出,保存其营养价值,这种由于加热引起蛋白质变性的性质称为热变性,因热变性产生的凝固叫热凝固。

蛋白质的热凝固受多种因素影响,特别要注意的是加盐可以降低蛋白质凝固的温度,加速蛋白热凝固。

因此,凡是制作汤菜,如炖鸡汤等在制作前都不可先放盐,以免蛋白质凝固,原料的鲜味得不到析出,汤汁的味道则不尽鲜美;若是制作盐水卤的菜肴,如盐水鸭、盐水鹅等等,则必须在制作汤卤时先将盐放入,目的就是尽量减少原料在卤制中蛋白质的渗出,让原料的鲜味仍存其中。

所以,在烹制菜肴过程中,是先放盐还是后放盐,要因菜而异,因烹法而不同。

2、搅拌使蛋白质产生凝胶在制作鱼圆、肉馅、鱼糕时,将肉泥加入适量的水和盐,顺一个方向搅拌,这时肉泥的持水能力便增强,并且使肉产生较强的黏弹性,形成了凝胶。

这是因为肉中含有肌动蛋白和肌球蛋白,肌球蛋白能溶解于盐的水溶液中,肌动蛋白也能溶于盐水溶液,并和肌球蛋白结合成肌动球蛋白。

肉泥中的蛋白质原来是交连在一起形成一个有高度组织的空间网络状结构。

【tips】本文由王教授精心编辑整理,学知识,要抓紧!

蛋白质的变性/沉淀/凝固

蛋白质的变性/沉淀/凝固:

蛋白质的二级结构以氢键维系局部主链构象稳定,三、四级结构主要依赖于氨基酸残基侧链之间的相互作用,从而保持蛋白质的天然构象。

1.变性:在某些物理和化学因素作用下,蛋白质特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失的现象称为蛋白质的变性。

蛋白质变性后溶解度下降、容易消化生物活性丧失。

2.沉淀:蛋白质从溶液中析出的现象称为蛋白质沉淀。

蛋白质变性后,疏水侧链暴露在外,肽链融汇相互缠绕继而聚集容易沉淀。

3.凝固:蛋白质经强酸、强碱作用发生变性后,仍能溶解于强酸或强碱溶液中,若将pH调至等电点,则变性蛋白质立即结成絮状的不溶解物,此絮状物仍可医`学教育网搜集整理溶解于强酸和强碱中医|学教育网搜集整理。

如再加热则絮状物可变成比较坚固的凝块,此凝块不易再溶于强酸和强碱中,这种现象称为蛋白质的凝固作用。

4.复性:若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,有些蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为复性。

蛋白质变性后出现的变化蛋白质变性是指细胞中蛋白质结构发生变异,失去正常功能,变得不稳定,其结构和性质发生变化的一种生物学现象。

一般来说,蛋白质变性可以分为有机变性和无机变性两类。

有机变性指蛋白质在生物体内由于外界刺激或自身原因而发生的变性,包括氧化变性、过氧化变性、凝固变性、热变性、毒性变性、酸性变性和缺氧变性等。

无机变性是指蛋白质在生物体外受到外界温度、pH值、湿度等的影响而发生变性,包括热变性、湿变性、酸变性和碱变性等。

蛋白质变性会对细胞的生命活动产生重要影响,可能会导致细胞结构和功能的改变,从而引起一系列生物学问题。

首先,蛋白质变性会降低蛋白质的功能,导致其活性受到抑制,可能引起蛋白质的功能缺失或失活。

此外,蛋白质变性也会影响蛋白质的稳定性,加快蛋白质的水解反应,从而使蛋白质的含量下降,从而影响细胞的功能。

此外,蛋白质变性还会影响蛋白质的结构,使蛋白质的结构发生变化,从而影响蛋白质的活性和功能。

蛋白质变性对细胞和整个机体都有重要影响,可能会引起细胞功能的改变、蛋白质结构的变化、细胞器功能的改变以及免疫系统和消化系统功能的改变等。

蛋白质变性可能会导致多种疾病,包括癌症、心脏病、肝病、肾病、神经系统疾病、衰老和免疫系统疾病等。

蛋白质变性是一个非常复杂的过程,受多种因素影响,其发生机理尚不清楚。

为了避免蛋白质变性,首先要认识它的机制,然后建立一套完善的检测系统,以便于及早发现和治疗蛋白质变性。

此外,可以采取多种措施来预防蛋白质变性,比如增加营养摄入,改善生活方式,保护细胞免受有害因素的侵害等。

蛋白质变性是一个非常复杂的生物学现象,会对细胞的生命活动产生重要影响。

它可能会导致细胞结构和功能的改变,从而引起一系列生物学问题,可能会导致多种疾病。

因此,要想避免蛋白质变性,就要认识它的机制,建立一套完善的检测系统,并采取多种预防措施,以保护细胞免受有害因素的侵害。

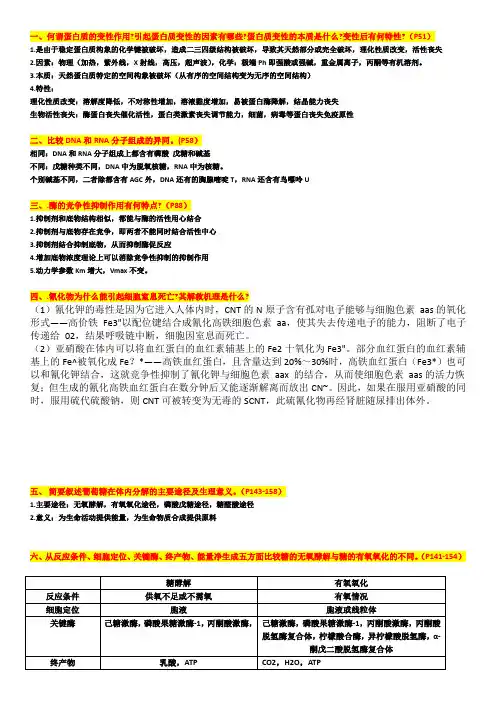

一、何谓蛋白质的变性作用?引起蛋白质变性的因素有哪些?蛋白质变性的本质是什么?变性后有何特性?(P51)1.是由于稳定蛋白质构象的化学键被破坏,造成二三四级结构被破坏,导致其天然部分或完全破坏,理化性质改变,活性丧失2.因素:物理(加热,紫外线,X射线,高压,超声波),化学:极端Ph即强酸或强碱,重金属离子,丙酮等有机溶剂。

3.本质:天然蛋白质特定的空间构象被破坏(从有序的空间结构变为无序的空间结构)4.特性:理化性质改变:溶解度降低,不对称性增加,溶液黏度增加,易被蛋白酶降解,结晶能力丧失生物活性丧失:酶蛋白丧失催化活性,蛋白类激素丧失调节能力,细菌,病毒等蛋白丧失免疫原性二、比较DNA和RNA分子组成的异同。

(P58)相同:DNA和RNA分子组成上都含有磷酸戊糖和碱基不同:戊糖种类不同,DNA中为脱氧核糖,RNA中为核糖。

个别碱基不同,二者除都含有AGC外,DNA还有的胸腺嘧啶T,RNA还含有鸟嘌呤U三、.酶的竞争性抑制作用有何特点?(P88)1.抑制剂和底物结构相似,都能与酶的活性用心结合2.抑制剂与底物存在竞争,即两者不能同时结合活性中心3.抑制剂结合抑制底物,从而抑制酶促反应4.增加底物浓度理论上可以消除竞争性抑制的抑制作用5.动力学参数Km增大,Vmax不变。

四、.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡?其解救机理是什么?(1)氰化钾的毒性是因为它进入人体内时,CNT的N原子含有孤对电子能够与细胞色素aas的氧化形式——高价铁Fe3"以配位键结合成氰化高铁细胞色素aa,使其失去传递电子的能力,阻断了电子传递给02,结果呼吸链中断,细胞因室息而死亡。

(2)亚硝酸在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的Fe2十氧化为Fe3"。

部分血红蛋白的血红素辅基上的Fe^被氧化成Fe?*——高铁血红蛋白,且含量达到20%~30%时,高铁血红蛋白(Fe3*)也可以和氰化钾结合,这就竞争性抑制了氰化钾与细胞色素aax 的结合,从而使细胞色素aas的活力恢复;但生成的氰化高铁血红蛋白在数分钟后又能逐渐解离而放出CN~。

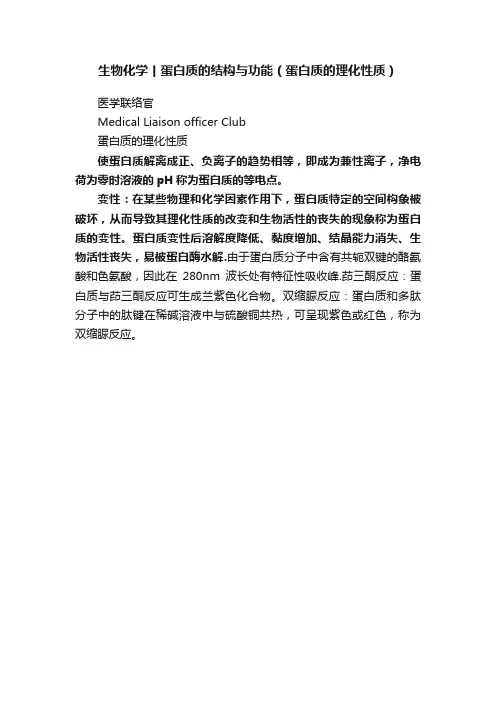

生物化学丨蛋白质的结构与功能(蛋白质的理化性质)

医学联络官

Medical Liaison officer Club

蛋白质的理化性质

使蛋白质解离成正、负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零时溶液的pH称为蛋白质的等电点。

变性:在某些物理和化学因素作用下,蛋白质特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失的现象称为蛋白质的变性。

蛋白质变性后溶解度降低、黏度增加、结晶能力消失、生物活性丧失,易被蛋白酶水解.由于蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸,因此在280nm波长处有特征性吸收峰.茚三酮反应:蛋白质与茚三酮反应可生成兰紫色化合物。

双缩脲反应:蛋白质和多肽分子中的肽键在稀碱溶液中与硫酸铜共热,可呈现紫色或红色,称为双缩脲反应。

初二生物上册之蛋白质变性知识点

初二生物上册之蛋白质变性知识点

初二生物上册知识点之蛋白质变性

蛋白质是人体内重要物质,有生命的东西离开了蛋白质就不能生存。

蛋白质的变性

在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等作作用下,蛋白质会发生性质上的'改变而凝结起来.这种凝结是不可逆的,不能再使它们恢复成原来的蛋白质.蛋白质的这种变化叫做变性.蛋白质变性之后,紫外吸收,化学活性以及粘度都会上升,变得容易水解,但溶解度会下降。

[4]

蛋白质变性后,就失去了原有的可溶性,也就失去了它们生理上的作用.因此蛋白质的变性凝固是个不可逆过程.

造成蛋白质变性的原因

物理因素包括:加热、加压、搅拌、振荡、紫外线照射、X射线、超声波等:

化学因素包括:强酸、强碱、重金属盐、三氯乙酸、乙醇、丙酮等。

颜色反应

蛋白质可以跟许多试剂发生颜色反应。

例如在鸡蛋白溶液中滴入浓硝酸,则鸡蛋白溶液呈黄色.这是由于蛋白质(含苯环结构)与浓硝酸发生了颜色反应的缘故.还可以用双缩脲试剂对其进行检验,该试剂遇蛋白质生成紫色络合物。

蛋白质在灼烧分解时,可以产生一种烧焦羽毛的特殊气味.

利用这一性质可以鉴别蛋白质.

总结:人体的生长、发育、运动、遗传、繁殖等一切生命活动都离不开蛋白质。

生命运动需要蛋白质,也离不开蛋白质。

【初二生物上册之蛋白质变性知识点】。

蛋白质的变性及其应用2010-04-26 12:23:58| 分类:蛋白电泳| 标签:|字号大中小订阅本文引用自啸月天狼《蛋白质的变性及其应用》更多相关资料请查看蛋白质的变性及其应用在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等作用下,蛋白质会发生性质改变而凝结,这种作用就叫做蛋白质的变性。

蛋白质变性后,不仅失去了原来的可溶性,同时也失去了生理活性。

本文主要从影响蛋白质变性作用的因素以及蛋白质变性作用的应用两方面加以论述。

一、温度随着温度的变化,蛋白质的性质也随之变化。

一般说来,在低温时蛋白质的活性较弱,并且温度越低、活性越弱,但在低温时蛋白质一般不发生变性作用;在较高的温度时,蛋白质的活性增强,并且在一定温度范围内,温度越高、活性越强,在加热(或高温)时,蛋白质活性丧失,发生变性作用。

因此,我们可通过控制温度,来控制蛋白质的性质向着有利于我们需要的方面进行。

例如:1。

低温冷冻、冷藏。

许多含蛋白质的物质,如蛋类、肉类、鱼类等长久放置时会在某些微生物(或细菌)的作用下发生腐败。

根据在低温时微生物(或细菌)活动性较弱的性质,可以用冰箱、冷库等将这些物质贮存较长的时间。

同理,一些含水量高的食品,如水果、疏菜等可冷藏贮存。

2。

有酶参与的各种发酵作用,如酿酒、酿醋、制酱等,都要控制适宜的温度。

温度太高,酶发生变性作用,发酵停止;温度太低,酶的活性减弱,发酵速度减慢,甚至停止。

根瘤菌的固氮作用是在室温下进行的。

3。

作物浸种、菌种疏菜(如蘑菇、灵芝)等的生长、豆芽的生长、鸡鸭等禽蛋的孵化等都要控制适宜的温度,温度过高或过低效果都不好。

4。

在日常生活中,为了减少疾病,防止各种病菌对人体的侵害,一般不要喝生水,不要吃未煮熟的食物,因为这里面的一些细菌、病菌没有经高温杀死。

夏天,有时如果稀饭、汤菜等做多了,可将多余的饭菜重新煮沸后放置在锅里,由于整个锅内的细菌已被杀死,因此短时间内饭菜不会变质。

当衣服上沾有鲜血斑时,宜用温水洗,千万不能用热水洗,否则,会引起蛋白质凝固,沾附在纤维上难以洗净。

蛋白质变性医学知识点总结一、蛋白质变性的基本概念蛋白质是由氨基酸组成的生物大分子,它们以特定的形态和功能存在于生物体内。

蛋白质的构象和功能受到多种因素的影响,包括温度、pH值、离子强度、有机溶剂、化学试剂和机械力等。

蛋白质在受到这些外界因素的作用下,可能会发生构象和功能的改变,这就是蛋白质的变性。

蛋白质的变性可以是可逆的,也可以是不可逆的。

可逆变性指的是蛋白质在一定的条件下发生构象和功能的改变,一旦改变的条件消失,蛋白质就可以恢复到原有的构象和功能;不可逆变性指的是蛋白质在一定的条件下发生构象和功能的改变,即使改变的条件消失,蛋白质也无法恢复到原有的构象和功能。

二、蛋白质变性的原因蛋白质变性的原因有多种,主要包括温度、pH值、离子强度、有机溶剂、化学试剂和机械力。

其中,温度是蛋白质变性的主要原因之一。

蛋白质在高温下会发生不可逆变性,其原因是高温会使蛋白质原有的氢键、离子键、范德华力相互作用受到破坏,从而导致蛋白质的构象和功能的改变。

除了温度之外,pH值也是蛋白质变性的重要原因之一。

蛋白质在不同的pH值下会发生可逆的酸碱变性,其原因是pH值的改变会引起蛋白质的带电量和溶解度的改变,从而导致蛋白质的构象和功能的改变。

此外,离子强度、有机溶剂、化学试剂和机械力等因素也会影响蛋白质的构象和功能,从而导致蛋白质变性。

三、蛋白质变性的影响蛋白质变性对生物体的健康有着重要的影响,它与许多疾病的发生和发展密切相关。

蛋白质的变性可能影响其在生物体内的生物学功能,从而导致药物的不良反应和毒性作用。

此外,蛋白质的变性也可能导致蛋白质的聚集和沉积,从而引起一系列的变性疾病,如变性蛋白质病。

在生物工程和医学研究中,蛋白质的变性对蛋白质的稳定性和活性有着重要的影响,它限制了蛋白质在生物工程和医学研究中的应用。

四、蛋白质变性的应用蛋白质的变性在生物制药、生物工程和医学研究中有着重要的应用。

在生物制药中,蛋白质的纯化和提纯是生产高质量生物药品的关键步骤。

蛋白质在烹饪中的变化蛋白质是生命活动最重要的物质基础,是食品成分中比较复杂的营养素,具有精密空间结构的高分子化合物。

蛋白质在烹饪中会发生一系列变化,这些变化有的有利于饭菜质量的提高,有的则正相反。

一、蛋白质变性在烹饪中的应用天然蛋白质分子具有复杂的空间结构,它决定了蛋白质的特性。

蛋白质受到外界各种因素的影响,而破坏其空间结构的化学键后,会使有规则的螺旋、球状等空间结构变为无规则的伸展肽链,从而使蛋白质原有的特性也随之发生变化。

具有生理活性的蛋白质变性后则失去活性,这就是蛋白质变性的实质。

蛋白质变性的类型根据引起变性的原因不同,而有热变性和其他变性之分。

1.蛋白质热变性的应用蛋白质在烹饪中的热变性具有很大的温度系数,在等电点时可达600左右,即温度每升高10℃,蛋白质变性的速度是原来的600倍。

利用蛋白质的高温度系数,可采用高温瞬间灭菌,加热破坏食物中的有毒蛋白,使之失去生理活性。

在加工蔬菜、水果时,先用热水烫漂,可使维生素C氧化酶或多酚氧化酶变性而失活,从而减少加工过程中维生素C由于酶促氧化的损失和酶促褐变。

在烹饪中采用爆、炒、烟、测等方法,由于进行快速高温加热,加快了蛋白质变性的速度,原料表面因变性凝固、细胞孔隙闭合,从而原料内部的营养素和水分不会外流,可使菜看的口感鲜嫩,并能保住较多的营养成分不受损失。

经过初加工的鱼、肉在烹制前有时先用沸水烫一下,或在较高的油锅中速炸一下,也可达到上述的目的。

例如,在制作干烧鱼时,先将鱼放人热油中,炸成七成熟后,再放人加有调味品的汤烧制,不仅鱼肉鲜嫩可口,而且形优色美,诱人食欲。

2.蛋白质其他变性的应用除了高温之外,酸、碱、有机溶剂、振荡等因素也会引起蛋白质变性,并均可在烹饪中得到应用。

蛋白质的pH值处于4以下或10以上的环境中会发生酸或碱引起的变性,例如在制作松花蛋时,就是利用碱对蛋白质的变性作用,而使蛋白和蛋黄发生凝固;酸奶饮料和奶酪的生产,则是利用酸对蛋白质的变性作用;牛奶中的乳糖在乳酸菌的作用下产生乳酸,pH值下降引起乳球蛋白凝固,同时使可溶性的酪蛋白沉淀析出。

蛋白质变性和凝固蛋白质分子在一定的物理或化学因素的影响下,其分子结构发生改变,从而改变蛋白质的性质,这个变化叫蛋白质的变性。

变性后的蛋白质尽管它的化学组成没有改变,但空间构型已遭破坏,内部某些特征已发生改变,因此,原有生物活性也发生变化。

同时也不再溶于水,从溶液中凝结沉淀出来,这个过程叫蛋白质的凝固。

高温灭菌消毒,就是利用加热使蛋白质凝固从而使细胞死亡。

有关蛋白质的结构A.氨基酸(1)每个氨基酸分子都具有中心碳原子,至少都有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在该碳原子上。

注意理解“至少”的含义,比如当R基含有氨基或羧基时,这个氨基酸分子就不只有一个氨基和羧基了,同时还要注意氨基酸分子中都有一个氨基和羧基直接连在同一个碳原子上。

(2)不同的氨基酸分子具有不同的R基,细胞内构成蛋白质的大约20种氨基酸,在结构上的主要区别就是R基结构的不同。

B.二肽(1)由两个氨基酸分子脱水缩合而成,失去水分子中的氢分别来自羧基和氨基。

(2)二肽化合物中,连接两个氨基酸分子的那个键(—CO—NH—)叫肽键。

C.多肽(1)由多个氨基酸分子缩合而成的含有多个肽键的化合物,因其呈链状,也称肽链。

(2)注意区分肽、肽键和肽链:肽键是肽的连接结构,而肽链是多肽的空间结构。

(3)氨基酸间脱水缩合时,原来的氨基和羧基已不存在,形成的化合物即多肽的一端只有一个氨基,另一端只有一个羧基(不计R基上的氨基和羧基数)。

所以对于一条多肽来说,至少应有的氨基和羧基数都是一个。

(4)若有n个氨基酸分子缩合成m条肽链,则可形成(n-m)个肽键,脱去(n-m)个水分子,至少有—NH2和—COOH各m个。

(5)蛋白质分子可以含有一条或m条肽链,肽链通过化学键(不是肽键)互相连接,具有不同的空间结构。

(6)关于蛋白质分子量的计算:n个氨基酸形成m条肽链,每个氨基酸的平均分子量为a,那么由此形成的蛋白质的分子量为: n•a-(n-m)•18 (其中n-m为失去的水分子数,18为水的分子量)总共 1页 1。

蛋白质变性后的方面(一)生物活性丧失蛋白质的生物活性是指蛋白质所具有的酶、激素、毒素、抗原与抗体、血红蛋白的载氧能力等生物学功能。

生物活性丧失是蛋白质变性的主要特征。

有时蛋白质的空间结构只有轻微变化即可引起生物活性的丧失。

(二)某些理化性质的改变蛋白质变性后理化性质发生改变,如溶解度降低而产生沉淀,因为有些原来在分子内部的疏水基团由于结构松散而暴露出来,分子的不对称性增加,因此粘度增加,扩散系数降低。

(三)生物化学性质的改变蛋白质变性后,分子结构松散,不能形成结晶,易被蛋白酶水解。

蛋白质的变性作用主要是由于蛋白质分子内部的结构被破坏。

天然蛋白质的空间结构是通过氢键等次级键维持的,而变性后次级键被破坏,蛋白质分子就从原来有序的卷曲的紧密结构变为无序的松散的伸展状结构(但一级结构并未改变)。

所以,原来处于分子内部的疏水基团大量暴露在分子表面,而亲水基团在表面的分布则相对减少,至使蛋白质颗粒不能与水相溶而失去水膜,很容易引起分子间相互碰撞而聚集沉淀。

DNA变性DNA变性指DNA分子由稳定的双螺旋结构松解为无规则线性结构的现象。

变性时维持双螺旋稳定性的氢键断裂,碱基间的堆积力遭到破坏,但不涉及到其一级结构的改变。

凡能破坏双螺旋稳定性的因素,如加热、极端的pH、有机试剂甲醇、乙醇、尿素及甲酰胺等,均可引起核酸分子变性。

变性DNA常发生一些理化及生物学性质的改变: 1)溶液粘度降低。

DNA双螺旋是紧密的刚性结构,变性后代之以柔软而松散的无规则单股线性结构,DNA粘度因此而明显下降。

2)溶液旋光性发生改变。

变性后整个DNA分子的对称性及分子局部的构性改变,使DNA溶液的旋光性发生变化。

3)增色效应(hyperchromic effect)。

指变性后DNA溶液的紫外吸收作用增强的效应。

DNA分子中碱基间电子的相互作用使DNA分子具有吸收260nm波长紫外光的特性。

在DNA双螺旋结构中碱基藏入内侧,变性时DNA双螺旋解开,于是碱基外露,碱基中电子的相互作用更有利于紫外吸收,故而产生增色效应。

各类连接键,结构稳定的键多肽链中氨基酸残基的构成以及排列顺序称为氨基酸的一级结构,连接一级结构的键是肽键。

氨基酸的二级结构是指氨基酸主链原子的局部空间结构,并不涉及氨基酸残基侧链构象,二级结构的种类有α-螺旋、β-折叠、β-转角儿以及无规卷曲。

氢键是维系二级结构最主要的键。

三级结构是指多肽链主链以及侧链原子的空间排布。

次级键维持其稳定, 最主要的键是疏水键。

四级结构是指两条以上具有三级结构的多肽链之间缔合在一路的结构。

其中每条具有三级结构的多肽链称为亚基,一般具有四级结构的氨基酸才有生物科学活性。

维持其稳定的是次级键,如氢键、盐键、疏水键、范德华力等。

离子交换层析利用蛋白质的两性游离性质,在某一特定PH时,各蛋白质的电荷量及性质不同,故可以通过离子交换层析得以分离。

如阴离子交换层析,含负电量小的蛋白质首先被洗脱下来。

凝胶层析凝胶层析是按照蛋白质分子量大小进行分离的技术,又称之凝胶过滤,分子筛层析或排阻层析。

单个凝胶珠本身象个"筛子"。

不同类型凝胶的筛孔的大小不同。

如果将这样的凝胶装入一个足够长的柱子中,作成一个凝胶柱。

当含有大小不同的蛋白质样品加到凝胶柱上时,比凝胶珠平均孔径小的蛋白质就要连续不断地穿入珠子的内部,这样的小分子不但其运动路程长,而且受到来自凝胶珠内部的阻力也很大,所以越小的蛋白质,把它们从柱子上洗脱下来所花费的时间越长。

凝胶中只有很少的孔径可接受大的蛋白。

因此,大的蛋白质直接通过凝胶珠之间的缝隙首先被洗脱下来。

凝胶过滤所用的凝胶孔径大小的选择主要取决于要纯化的蛋白质分子量。

凡是能降低酶促反应速度,但不引起酶分子变性失活的物质统称为酶的抑制剂。

按照抑制剂的抑制作用,可将其分为不可逆抑制作用和可逆抑制作用两大类。

⑴不可逆抑制作用:抑制剂与酶分子的必需基团共价结合引起酶活性的抑制,且不能采用透析等简单方法使酶活性恢复的抑制作用就是不可逆抑制作用。

如果以ν~[E]作图,就可得到一组斜率相同的平行线,随抑制剂浓度的增加而平行向右移动。

酶的不可逆抑制作用包括专一性抑制(如有机磷农药对胆碱酯酶的抑制)和非专一性抑制(如路易斯气对巯基酶的抑制)两种。

⑵可逆抑制作用:抑制剂以非共价键与酶分子可逆性结合造成酶活性的抑制,且可采用透析等简单方法去除抑制剂而使酶活性完全恢复的抑制作用就是可逆抑制作用。

如果以ν~[E]作图,可得到一组随抑制剂浓度增加而斜率降低的直线。

可逆抑制作用包括竞争性、反竞争性和非竞争性抑制几种类型。

① 竞争性抑制:抑制剂与底物竞争与酶的同一活性中心结合,从而干扰了酶与底物的结合,使酶的催化活性降低,这种作用就称为竞争性抑制作用。

其特点为:a.竞争性抑制剂往往是酶的底物类似物或反应产物;b.抑制剂与酶的结合部位与底物与酶的结合部位相同;c.抑制剂浓度越大,则抑制作用越大;但增加底物浓度可使抑制程度减小;d.动力学参数:Km值增大,Vm值不变。

典型的例子是丙二酸对琥珀酸脱氢酶(底物为琥珀酸)的竞争性抑制和磺胺类药物(对氨基苯磺酰胺)对二氢叶酸合成酶(底物为对氨基苯甲酸)的竞争性抑制。

② 反竞争性抑制:抑制剂不能与游离酶结合,但可与ES复合物结合并阻止产物生成,使酶的催化活性降低,称酶的反竞争性抑制。

其特点为:a.抑制剂与底物可同时与酶的不同部位结合;b.必须有底物存在,抑制剂才能对酶产生抑制作用;c.动力学参数:Km减小,Vm降低。

③ 非竞争性抑制:抑制剂既可以与游离酶结合,也可以与ES复合物结合,使酶的催化活性降低,称为非竞争性抑制。

其特点为:a.底物和抑制剂分别独立地与酶的不同部位相结合;b.抑制剂对酶与底物的结合无影响,故底物浓度的改变对抑制程度无影响;c.动力学参数:Km值不变,Vm值降低。

激活剂对反应速度的影响能够促使酶促反应速度加快的物质称为酶的激活剂。

酶的激活剂大多数是金属离子,如K+、Mg2+、Mn2+等,唾液淀粉酶的激活剂为Cl-。

呼吸链包含15种以上组分,主要由4种酶复合体和2种可移动电子载体构成。

其中复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、辅酶Q和细胞色素C的数量比为1:2:3:7:63:9。

1.复合体Ⅰ即NADH:辅酶Q氧化还原酶复合体,由NADH 脱氢酶(一种以FMN为辅基的黄素蛋白)和一系列铁硫蛋白(铁—硫中心)组成。

它从NADH得到两个电子,经铁硫蛋白传递给辅酶Q。

铁硫蛋白含有非血红素铁和酸不稳定硫,其铁与肽类半胱氨酸的硫原子配位结合。

铁的价态变化使电子从FMNH2转移到辅酶Q。

2.复合体Ⅱ由琥珀酸脱氢酶(一种以FAD为辅基的黄素蛋白)和一种铁硫蛋白组成,将从琥珀酸得到的电子传递给辅酶Q。

3.辅酶Q 是呼吸链中唯一的非蛋白氧化还原载体,可在膜中迅速移动。

它在电子传递链中处于中心地位,可接受各种黄素酶类脱下的氢。

复合体Ⅲ辅酶Q:细胞色素C氧化还原酶复合体,是细胞色素和铁硫蛋白的复合体,把来自辅酶Q的电子,依次传递给结合在线粒体内膜外表面的细胞色素C。

细胞色素类都以血红素为辅基,红色或褐色。

将电子从辅酶Q传递到氧。

根据吸收光谱,可分为三类:a,b,c。

呼吸链中至少有5种:b、c1、c、a、a3(按电子传递顺序)。

细胞色素aa3以复合物形式存在,又称细胞色素氧化酶,是最后一个载体,将电子直接传递给氧。

从a传递到a3的是两个铜原子,有价态变化。

复合体IV:细胞色素C氧化酶复合体。

将电子传递给氧。

固定化酶的概念制备方法及优点固定化酶:水溶性酶经物理或化学方法处理后,成为不溶于水的但仍具有酶活性的一种酶的衍生物。

在催化反应中以固相状态作用于底物。

优点:固定化酶(immobilized enzyme)不溶于水的酶。

是用物理的或化学的方法使酶与水不溶性大分子载体结合或把酶包埋在水不溶性凝胶或半透膜的微囊体中制成的。

酶固定化后一般稳定性增加,易从反应系统中分离,且易于控制,能反复多次使用。

便于运输和贮存,有利于自动化生产。

制备方法:固定化酶的制备方法有物理法和化学法两大类。

物理方法包括物理吸附法、包埋法等。

物生物技术在医药方面的应用目前,医药卫生领域是现代生物技术应用得最广泛、成绩最显著、发展最迅速、潜力也最大的一个领域。

疾病预防利用疫苗对人体进行主动免疫是预防传染性疾病的最有效手段之一。

注射或口服疫苗可以激活体内的免疫系统,产生专门针对病原体的特异性抗体。

疾病诊断生物技术的开发应用,提供了新的诊断技术,特别是单克隆抗体诊断试剂和DNA诊断技术的应用,使许多疾病特别是肿瘤、传染病在早期就能得到准确诊断。

疾病治疗生物技术在疾病治疗方面主要包括提供药物、基因治疗和器官移植等方面。

利用基因工程能大量生产一些来源稀少价格昂贵的药物,减轻患者的负担。

这些珍贵药物包括生长抑素、胰岛素、干扰素等等。

酶催化高效性的基本原理首先,酶的催化作用是因为它能够降低反应活化能。

因为它能够稳定反应的过渡态中间物。

具体来说,①定向效应和邻近效应(定向效应是把反应底物按一定方向排列,邻近效应是把底物拉到一起,这样反应更加方便)②酸碱反应和共价效应(一个是提供质子,另一个是接受质子来稳定过渡态中间物,③提供了反应微环境(因为活化中心一般都在酶的裂隙内,在那里是疏水的,有利于反应)。

酮体的生成利用及意义酮体的生成和氧化利用脂肪酸在肝外组织生成的乙酰CoA能彻底氧化成水和CO2,而肝细胞因具有活性较强的合成酮体(ketone body)的酶系,β-氧化生成的乙酰CoA大都转变为乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮等中间产物,这三种物质统称为酮体。

(一)酮体的生成酮体在肝细胞线粒体内合成,原料为乙酰CoA,反应分三步进行。

1.在肝线粒体乙酰乙酰CoA硫解酶的催化下,2分子乙酰CoA缩合生成乙酰乙酰CoA,并释放出1分子CoASH。

2.在羟甲基戊二酸单酰CoA合成酶的催化下,乙酰乙酰CoA再与1分子乙酰CoA缩合生成β-羟基-β-甲基戊二酸单酰CoA(3-hydroxy-3-methyl glutarylCoA,HMG-CoA),并释放出1分子CoASH。

3.在HMG-CoA裂解酶的催化下, HMG-CoA裂解生成乙酰乙酸,同时释放出1分子CoASH。

乙酰乙酸在β-羟丁酸脱氢酶催化下,由NADH+H+供氢,被还原生成β-羟丁酸,或脱羧生成丙酮。

(图6-4)肝线粒体含有酮体合成酶系,但氧化酮体的酶活性低,因此肝脏不能利用酮体。

酮体在肝内生成后,经血液运输至肝外组织氧化分解。

(二)酮体的氧化利用肝外组织中含有活性很强的氧化利用酮体的酶,能将酮体转变为乙酰CoA,经三羧酸循环彻底氧化成水和CO2,并释放大量能量(图7—6)。

1.琥珀酰CoA转硫酶:在心、肾、脑和骨骼肌线粒体中,乙酰乙酸和琥珀酰CoA在此酶的催化下,生成乙酰乙酰CoA和琥珀酸。