蚯蚓外部形态有哪些特点

- 格式:docx

- 大小:15.97 KB

- 文档页数:2

八年级上册生物蚯蚓的特征要点总结八年级上册生物蚯蚓的特征要点总结八年级上册生物蚯蚓的特征要点总结蚯蚓的特征(1)生活习性:蚯蚓生活在潮湿、疏松、富含有机物的土壤中,白天穴居土壤里,以泥土中的有机物为食.夜间爬出地面。

取食地面上的落叶。

(2)外部形态:蚯蚓的身体呈圆柱形,身体由许多基本相似的环状体节构成,因此,蚯蚓属于环节动物。

前端有口,后端有肛门,靠近前端有一个较大且滑的体节称为环带。

用手触摸蚯蚓的.体壁,体表有黏液。

腹部有刚毛,与运动有关。

(3)运动:蚯蚓的体壁有较发达的肌肉,通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动。

探究蚂蚁的行为(如通讯)实验目的探究动物的社群行为,认识群体内信息交流的渠道。

实验原理一个群体中的动物个体向其他个体发出某种信息,接受信息的个体回产生某中行为反映应,然后依次传递。

实验器材选择一个群体:蚂蚁、一些食物残渣、纸、笔等。

实验步骤1.提出问题:蚂蚁是怎样将信息传达给同伴的?2.作出假设:假设蚂蚁是通过气味将信息告诉同伴的。

3.制定计划:1)在院子或树丛旁边,寻找一个蚂蚁的巢穴,将食物残渣,撒在蚂蚁巢穴的附近。

2)尽量不要影响蚂蚁的觅食行为,找一个合适的位置,认真观察。

3)当发现侦察蚂蚁发现目标回巢搬部队时,在侦察蚁返回路上事先放好一张纸片,让它从上面爬过去。

待大批工蚁出洞时,取走或挪走纸片,观察工蚁的行动。

或者用多张小纸片事先铺满侦察蚂蚁要走的路上,当侦察蚂蚁走过后,将小纸片转动方向或重新排列,并将食物放在纸片中间,观察蚂蚁的行动。

4.根据观察结果分析:如果发现蚂蚁门的行途断处徘徊不前,经四处寻找后找到纸片后按照纸片所指的途径前进时,说明蚂蚁是通过气味留下信息。

如果在纸片排列图形外,许多蚂蚁都通过纸片进入食物区,说明他们时间的信息是通过纸片上的气味而获取的。

实验结果通过对该实验的探究,了解蚂蚁的群体信息交流方式。

在你的探究过程中还会出现其他的有趣现象,将你观察到的现象和同学们互相讨论,分析原因。

初中蚯蚓知识点总结1. 蚯蚓的分类蚯蚓属于环节动物门,环节动物门分为两个亚门,分别是寡毛纲和多毛纲。

蚯蚓属于寡毛纲,它们的体内没有明显的分节,身体柔软,不具有外骨骼。

在寡毛纲中,蚯蚓又属于蚯蚓科,有很多不同种类的蚯蚓,如蚓蚓、赤蚓等。

2. 蚯蚓的外部形态蚯蚓的身体呈长圆柱形,身体表面有细小的刺毛。

它们没有眼睛,但有触须和化学感受器,能够感知外界的环境。

蚯蚓的消化系统发达,食道磨具发达,可以通过咀嚼食物,进而消化吸收养分。

蚯蚓的体外呼吸,主要靠皮肤呼吸。

3. 蚯蚓的生活习性蚯蚓是一种栖息在土壤中的动物,它们通常生活在富含有机质的土壤中,特别是泥土和腐殖质丰富的土壤。

蚯蚓主要以土壤中的有机物和植物残渣为食,通过吞噬土壤和有机物,将其消化,使得土壤中的养分得到有效的循环利用。

4. 蚯蚓的繁殖蚯蚓的繁殖方式是两性生殖,雄虫和雌虫交配,在交配的过程中,雄虫会将精子传递给雌虫,然后雌虫会产卵,将卵产在土壤中,每次产卵的数量约在20-30颗左右。

蚯蚓的卵在土壤中孵化成幼虫,通过蛹的状态发育成成虫,这个过程通常需要数月的时间。

5. 蚯蚓在土壤中的作用蚯蚓在土壤中扮演了非常重要的角色,它们的生活习性和生理特点使得它们成为了土壤中的重要环境指示生物。

在土壤中,蚯蚓可以通过吞食土壤和有机物,促进了土壤中养分的循环利用,使得土壤变得更加肥沃。

另外,蚯蚓通过在土壤中挖洞、翻晒和排泥等行为,改良了土壤的结构,使得土壤更松软、更通透,有利于植物的生长和根系的伸展。

蚯蚓的排泥行为还有助于土壤的透气性和水分的渗透性,改善了土壤的水分条件。

6. 蚯蚓对环境的影响蚯蚓对于土壤环境的改善有很大的作用,它们改良了土壤结构,增加了土壤肥力,改善了土壤的水分条件,这些都对植物的生长和土壤的生态环境造成了积极的影响。

蚯蚓的存在还促进了土壤中微生物的生长和繁殖,有利于土壤中的微生物群落的多样性和稳定性。

在生活中,蚯蚓还有其他一些非常有意思的方面,比如它们在土壤中钻洞的行为、蚯蚓的捕食和被捕食关系等等,这些也都是非常有趣的地方,值得我们进一步的了解和学习。

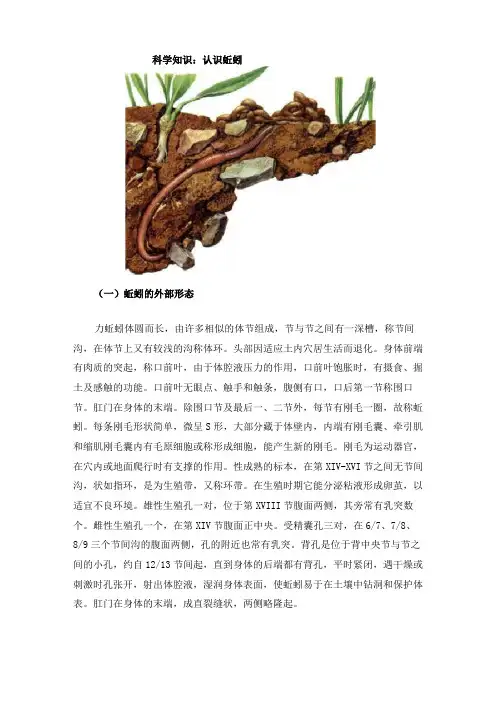

科学知识:认识蚯蚓(一)蚯蚓的外部形态力蚯蚓体圆而长,由许多相似的体节组成,节与节之间有一深槽,称节间沟,在体节上又有较浅的沟称体环。

头部因适应土内穴居生活而退化。

身体前端有肉质的突起,称口前叶,由于体腔液压力的作用,口前叶饱胀时,有摄食、掘土及感触的功能。

口前叶无眼点、触手和触条,腹侧有口,口后第一节称围口节。

肛门在身体的末端。

除围口节及最后一、二节外,每节有刚毛一圈,故称蚯蚓。

每条刚毛形状简单,微呈S形,大部分藏于体壁内,内端有刚毛囊、牵引肌和缩肌刚毛囊内有毛原细胞或称形成细胞,能产生新的刚毛。

刚毛为运动器官,在穴内或地面爬行时有支撑的作用。

性成熟的标本,在第XIV-XVI节之间无节间沟,状如指环,是为生殖带,又称环带。

在生殖时期它能分泌粘液形成卵茧,以适宜不良环境。

雄性生殖孔一对,位于第XVIII节腹面两侧,其旁常有乳突数个。

雌性生殖孔一个,在第XIV节腹面正中央。

受精囊孔三对,在6/7、7/8、8/9三个节间沟的腹面两侧,孔的附近也常有乳突。

背孔是位于背中央节与节之间的小孔,约自12/13节间起,直到身体的后端都有背孔,平时紧闭,遇干燥或刺激时孔张开,射出体腔液,湿润身体表面,使蚯蚓易于在土壤中钻洞和保护体表。

肛门在身体的末端,成直裂缝状,两侧略隆起。

(二)蚯蚓的内部构造1.体壁与真体腔从蚯蚓的横切面观察,最外层为一薄层的角质膜,内为表皮层,有一层柱状的表皮细胞和腺细胞组成,来自外胚层。

内为中胚层,可分为外侧的体壁层和内侧的脏壁层,在这两层之间的一个大空隙,就是体腔。

体壁都是有外侧薄的环肌、内侧较厚的纵肌及体腔膜构成的一个肌肉囊,脏壁层是由外侧的纵肌、•内侧的环肌及体腔膜形成。

内胚层仅形成肠的上皮。

在肠的背中央有一条不明显的凹槽,称盲道,以增加消化及吸收的面积。

在肠壁之外以及背血管周围有黄色细胞,贮存脂肪和合成的糖原,它也可能有部分的排泄作用,如氨和尿的形成。

在体腔内可见体腔液、生殖器官、排泄器官、血管和神经索等。

蚯蚓外部形态有哪些特点蚯蚓一般体圆而细长,前后端略细,其长短,粗细,因种类不同差异较大,最小的“仙女虫蚓”体长仅-0.44毫米,粗0.13毫米,澳洲的“巨蚯蚓”长3600毫米以上,最长的达5000毫米。

蚯蚓有各种体色,一般背部、侧面为棕红、紫,褐等色,腹部较淡。

蚯蚓体色常因栖息环境而变化,相当于“保护色”。

同一种类蚯蚓,生活在黑色土壤中有时呈紫黑色,而生活在黄色土壤中的个体呈浅黄褐色。

蚯蚓是雌雄同体的一类低等动物,即同一条蚯蚓,既有雌性的生殖器官,又有雄性的生殖器官。

当性成熟的时候,在身体上出现指环形或马鞍形的“生殖带”,亦称“环带”。

环带的位置基本是固定的。

靠进生殖带的这一头,是蚯蚓的前端,另一头为后端。

蚯蚓是穴居动物,头已经退化,没有明显的头部,没有眼睛和耳朵。

身体分成很多节,称为体节。

每节可容纳各种器官。

除前面两节和最后一节外,其余各节形态上基本相同(图l)。

身体最前面的一块肉质状突起,称口前叶,蚯蚓靠它摄取食物、挖掘泥土,具有触觉功能。

蚯蚓前端的节叫围口节,在这一节的腹侧面前方是口。

肛门在身体末端,呈纵裂缝状。

除围口节和最后的1-2节以外,每个体节上有一圈刚毛或只具有4对刚毛。

蚯蚓依靠刚毛,蜿蜒爬行。

每当繁殖季节,在14-15节间能见到生殖带。

在蚯蚓的身体上还能观察到几种小的孔。

首先是背孔,是位于背中央节间的小孔,从第十二至十三节间起,直到身体的尾侧都育背孔。

平时紧闭,遇干燥或刺激时才开张,射出黄绿色或乳白色的体腔液,滋润体表,便于蚯蚓在洞穴里爬行,或遇敌害后滑跑。

此外还有生殖孔,雌性生殖孔位于14节腹正中,雄性生殖孔位于18节腹壁两侧,孔旁有乳突数个。

受精囊孔3对,在6-7、7-8、8-9三个节间沟的腹面两侧。

孔的附近有乳头状的突起,在繁殖季节里能分泌少量液体,对蚯蚓的交配、受精和形成卵茧等都起一定作用。

蚯蚓形态结构特点蚯蚓是一种常见的环节动物,它的形态结构具有一些特点。

下面将就蚯蚓的形态结构特点进行详细解释。

1. 蚯蚓的体型长而细长,通常呈圆柱形,其身体分为头部、体节和尾部三个部分。

头部较短,包括有触角和口器等。

体节是蚯蚓身体的主要部分,每个体节都有一对环节肌肉,使得蚯蚓能够收缩和伸展身体,具有良好的运动能力。

尾部较细长,用于蠕动和定向移动。

2. 蚯蚓的皮肤柔软透明,没有外骨骼保护。

它的皮肤由多层细胞组成,富含黏液腺体和血管。

黏液腺体分泌的黏液可以保持皮肤湿润,有助于蚯蚓在土壤中蠕动。

血管则负责运输氧气和养分到各个身体部分。

3. 蚯蚓的体节上有一对短而细的刚毛,称为短毛。

这些短毛分布在蚯蚓的背部和腹部,可以帮助蚯蚓在土壤中牢固地蠕动。

此外,蚯蚓的体表还有一些呈现微颗粒状的结构,称为颗粒状器官。

这些颗粒状器官能够感知土壤的湿度和养分含量,帮助蚯蚓选择合适的栖息地。

4. 蚯蚓的消化系统相对简单,包括有口腔、咽、食管、肠和肛门等器官。

蚯蚓的口腔位于头部,内有多颗硬质的颚齿,用于咀嚼食物。

咽部连接口腔和食管,将咀嚼后的食物送入食管。

食管贯穿整个身体,连接到肠部,用于消化和吸收养分。

蚯蚓的肠道内富含大量的消化腺体,能够分泌消化酶,帮助分解食物。

5. 蚯蚓的呼吸系统是通过皮肤进行气体交换的。

由于蚯蚓没有呼吸器官,皮肤承担了呼吸的功能。

蚯蚓的皮肤表面有很多微小的孔道,称为气门,可以通过这些气门与外界环境交换氧气和二氧化碳。

6. 蚯蚓的循环系统由血管和血液组成。

它的血液呈现鲜红色,含有呼吸色素血红蛋白,能够将氧气运输到身体各个部分。

蚯蚓的血管分布在身体的正中央,构成了沿着蚯蚓身体的一条纵向血管。

7. 蚯蚓的神经系统相对简单,主要由一条沿着体节分布的腹神经索和多个神经节组成。

蚯蚓的腹神经索负责传递各个体节的感觉和运动神经信号。

蚯蚓的神经节分布在各个体节上,其中头部的神经节较为发达,控制着触角和口器的运动。

蚯蚓的形态结构特点主要包括:体型长而细长,分为头部、体节和尾部;柔软透明的皮肤,富含黏液腺体和血管;具有短毛和颗粒状器官,帮助蚯蚓在土壤中蠕动;简单的消化系统,包括口腔、咽、食管、肠和肛门;通过皮肤进行气体交换的呼吸系统;由血管和血液组成的循环系统;简单的神经系统,包括腹神经索和神经节。

观察蚯蚓实验报告一、实验目的通过对蚯蚓的观察,了解蚯蚓的外部形态、运动方式、生活习性以及对环境的适应能力,从而加深对环节动物特征的认识。

二、实验材料1、实验动物:蚯蚓若干条。

2、实验器具:放大镜、镊子、培养皿、湿纸巾、土壤、水。

三、实验过程1、观察蚯蚓的外部形态用镊子轻轻将蚯蚓放在湿润的培养皿中,在放大镜下观察蚯蚓的身体呈长圆筒形,由许多相似的环形体节构成。

可以看到蚯蚓身体前端有一个较粗的环带,颜色较浅。

用手触摸蚯蚓的体表,感觉湿润且有黏液,这有助于它在土壤中爬行和呼吸。

2、观察蚯蚓的运动方式将蚯蚓放在湿润的纸巾上,观察它的运动。

发现蚯蚓的肌肉收缩和舒张,使身体蠕动前行。

注意到蚯蚓在运动时,身体的前段先固定,然后后端拉伸,如此交替进行。

3、观察蚯蚓对刺激的反应用镊子轻轻触碰蚯蚓的身体前端,发现蚯蚓会迅速收缩身体。

用强光照射蚯蚓,它会往阴暗的地方爬行。

4、观察蚯蚓的生活环境在培养皿中放入一层湿润的土壤,将蚯蚓放入其中。

观察到蚯蚓在土壤中钻来钻去,留下一些弯曲的通道。

保持土壤的湿润,发现蚯蚓在这样的环境中活动较为活跃。

四、实验结果1、蚯蚓的外部形态特征明显,身体由许多环形体节组成,前端有环带。

2、蚯蚓的运动方式主要是通过肌肉的收缩和舒张进行蠕动。

3、蚯蚓对刺激有明显的反应,能躲避不利的环境因素。

4、蚯蚓适应在湿润、阴暗且富含有机质的土壤环境中生活。

五、实验分析1、蚯蚓的身体分节使得它的运动更加灵活,每个体节都能参与肌肉的收缩和舒张,从而实现蠕动。

2、体表的黏液有助于减少在土壤中爬行时的摩擦力,同时也能保持体表湿润,利于呼吸。

3、环带可能与蚯蚓的生殖有关,是其重要的生理特征之一。

4、蚯蚓对刺激的反应表明它具有一定的感知能力,能够适应环境的变化。

5、蚯蚓在土壤中的活动对于土壤的通气、保水和肥力都有积极的作用。

六、实验思考1、蚯蚓在生态系统中扮演着重要的角色,它能够改善土壤结构,促进物质循环。

我们应该如何保护它们的生存环境?2、蚯蚓的运动方式与其他动物有很大的不同,这种独特的运动方式是如何进化而来的?3、能否通过对蚯蚓的研究,开发出一些在工程或医疗领域有应用价值的技术或材料?七、实验总结通过这次对蚯蚓的观察实验,我们对蚯蚓的形态结构、运动方式和生活习性有了更直观和深入的了解。

初中蚯蚓知识点总结大全蚯蚓是一种常见的环境指示生物,也是农业和园艺中的重要蚓害,蚯蚓是一种非常有用的动物,它们可以通过分解有机物质来改善土壤质地,调整土壤结构,有助于植物的生长。

同时,蚯蚓也是一种很好的鱼饵,广泛应用于渔业。

下面就是蚯蚓的相关知识点总结。

一、蚯蚓的分类蚯蚓属于无脊椎动物中的线虫纲、环节动物纲、蚓科。

根据不同的种类和特征,蚯蚓可以分为多种不同的品种,其中最常见的包括泥蚓、红蚯蚓、黄蚯蚓等。

二、蚯蚓的形态特征蚯蚓的身体呈纺锤形,体长约5-8厘米,体色多为粉灰色或深褐色。

它们通常有约100-150细小的环节,每个环节上都有一对刚毛,用来在泥土中钻穿和挖掘。

蚯蚓的头部有一对眼睛,用于感知外部环境。

蚯蚓没有真正的呼吸器官,它们通过皮肤表面的气体交换来进行呼吸。

三、蚯蚓的生活习性1.栖息地:蚯蚓通常生活在湿润的土壤中,它们喜欢栖息于有机物质丰富、通风良好的土壤中。

2.进食习性:蚯蚓是一种肠道动物,它们主要通过吞食土壤中的有机物质和细菌来获取营养。

蚯蚓的唾液中含有蛋白酶、脂肪酶和碳水化合物酶,可以帮助它们消化食物。

3.运动能力:蚯蚓通过身体的收缩和伸展来进行蠕动,可以在泥土中穿行。

它们还可以通过释放粘液来改善土壤质地,有助于土壤的排水和通气。

4.繁殖方式:蚯蚓通常是两栖动物,它们拥有雌雄同体特性,可以自我受精,也可以和其他蚯蚓交配。

蚯蚓的繁殖速度较快,雌蚓每年可产卵多达6-8次,每次产卵可达100粒以上。

四、蚯蚓对土壤的作用1.改善土壤通气性:蚯蚓通过蠕动和排泄作用,可以改善土壤的质地,有助于土壤的通气和排水,提高土壤的通气性和持水性。

2.分解有机物质:蚯蚓通过进食有机物质和细菌来获取营养,在这个过程中,它们会分解有机物质,将其转化为有机质和养分,有利于土壤的肥力提高。

3.调整土壤pH值:蚯蚓的排泄物和分泌物中富含碳酸钙,可以中和土壤中的酸性物质,有助于调整土壤的pH值。

4.促进植物生长:蚯蚓的活动可以改善土壤的结构和肥力,增加土壤中的有机质和养分,有助于植物的生长。

蚯蚓的知识点总结1. 外形特征蚯蚓体长约5-10厘米,圆滑细长,呈灰褐色或暗红色,表面覆盖着黏液,身体由许多环节组成。

蚯蚓的头部较小,口部有可伸缩的前伸器,用于捕食和进食。

蚯蚓的体表有排列整齐的绒毛,能够帮助它们在土壤中快速地爬行。

2. 生活习性蚯蚓是一种地栖性动物,通常生活在土壤中的深层,属于深层捕食者。

它们主要以腐殖质和有机废料为食,通过摄食土壤中的有机质来维持生存。

蚯蚓在土壤中构筑复杂的通道和巢穴,这些通道和巢穴不仅有助于其觅食和藏身,还可以改善土壤的通气性和排水性。

3. 营养结构蚯蚓的消化系统比较简单,口部为吸管式结构,用于吸食土壤中的有机质。

通过蠕动运动,将土壤和有机质混合在一起,形成颗粒状的物质,然后通过肠道将其中的养分吸收。

蚯蚓的消化道中含有大量的细菌和真菌,能够帮助分解和转化有机质。

4. 生殖繁殖蚯蚓的生殖方式为交配生殖,通常在土壤中进行。

蚯蚓会先产卵,然后两个个体同时释放交配体液,形成受精卵。

受精卵会在土壤中孵化成为幼虫,经过数个月到一年的时间发育成熟。

蚯蚓的寿命一般为2-5年,但也有报道称其寿命可以达到10年以上。

5. 生态作用蚯蚓在土壤中起着非常重要的生态作用。

它们通过摄食土壤中的有机质,不仅改变了土壤中的养分和微生物群落,还有助于土壤的保护和修复。

蚯蚓的通道和巢穴能够增加土壤的通气性和排水性,有助于防止土壤侵蚀和水源污染。

并且,蚯蚓是土壤中的重要机械组织者,能够帮助土壤形成稳定的结构。

6. 经济价值蚯蚓在农业生产和环境保护中具有重要的经济价值。

它们被广泛应用于有机肥料的生产和土壤改良,能够有效提高土壤的肥力和透气性。

同时,蚯蚓也是重要的食用蛋白来源,被认为是一种有潜力的食品资源。

另外,蚯蚓还可以用于研究和教学,对于它们的行为和生态作用有着重要的科学价值。

综上所述,蚯蚓是一种具有重要生态和经济价值的环节动物,对土壤生态系统的稳定和健康起着重要作用。

通过研究和利用蚯蚓,可以促进农业生产的可持续发展,同时也有助于保护和恢复生态环境。

百度百科蚯蚓蚯蚓,科学名称为“蚓”。

它们是属于软体动物门,环节动物亚门,多毛纲,蚯蚓目的一类生物。

蚯蚓是一种常见的节肢动物,它们在土壤中起着非常重要的生态作用。

本文将介绍蚯蚓的生物特征、生态作用以及与人类生活的关系。

一、蚯蚓的生物特征蚯蚓一般体长约10至30厘米,形态柔软而长条状。

它们多生活在土壤中,尤其是含有有机物质丰富的土壤中。

蚯蚓的体壁由环节组成,每个环节上都有一对腺体,用于分泌粘液,使得蠕动时能够顺利穿行。

蚯蚓的口部位于身体的前端,它们通过摄取土壤中的有机物质来获取养分。

二、蚯蚓的生态作用1. 土壤改良者:蚯蚓是土壤中最重要的改良者之一。

它们通过不停地蠕动,使得土壤得到了良好的通气和松软度。

蚯蚓的排泄物称为蚯蚓粪,富含有机质和养分,为土壤提供了丰富的营养物质。

2. 有机物质分解:蚯蚓通过摄取土壤中的有机物质,并将其消化为蚯蚓粪。

这些有机物质是蚯蚓的食物来源,经过消化后,蚯蚓将其排泄在土壤中。

这一过程促进了土壤中有机物质的分解和循环。

3. 土壤结构改善:蚯蚓蠕动的活动不仅有助于土壤的通气和水分的渗透,还能够改善土壤的结构。

它们通过挖掘土壤,形成许多微小的通道,这些通道有利于水分和根系的生长。

4. 土壤保持与防护:蚯蚓的蠕动活动有助于防止土壤侵蚀,并维持土壤的稳定性。

它们在土壤中形成的通道可以提高土壤的渗透性,减少水分积聚,从而降低了土壤侵蚀的风险。

三、蚯蚓与人类生活的关系1. 农业生产:蚯蚓对于农业生产具有重要的意义。

它们能够改良土壤,提供养分,并促进植物的生长。

许多农民在耕种前会引入蚯蚓来改善土壤质量。

2. 生态研究:蚯蚓作为土壤生态系统的重要组成部分,对于生态研究具有重要价值。

科学家们通过研究蚯蚓的分布、数量和行为习性,能够更好地了解土壤生态系统的运作机制。

3. 环境保护:蚯蚓在土壤中的活动有助于改善土壤质量和保护环境。

它们能够分解有机物质,减少土壤中的污染物含量,并促进土壤的自我修复能力。

蚯蚓的形态结构特征

蚯蚓是一种常见的环节动物,它们具有独特的形态结构特征。

下面将从头部、体节和体壁三个方面来介绍蚯蚓的形态结构特征。

头部是蚯蚓的前端,它具有一对触须和一对复眼。

触须位于头部的前侧,用于感知周围的环境。

蚯蚓的触须非常敏感,可以帮助它们寻找食物和避开危险。

复眼位于触须的上方,是由多个简单眼组成的。

这些复眼可以感知光线的强度和方向,帮助蚯蚓在土壤中寻找遮蔽和保护。

蚯蚓的体节是由一系列环节组成的,每个环节都有一对刚毛和一对腺体。

刚毛位于体节的背面,它们呈现出一种环形排列的模式。

这些刚毛可以帮助蚯蚓在土壤中前进,同时还能增加体节与土壤的摩擦力,使蚯蚓更容易穿行。

腺体位于体节的腹面,它们分泌黏液,使蚯蚓的身体保持湿润,并帮助蚯蚓在土壤中挖掘通道。

蚯蚓的体壁是由外套膜和环肌组成的。

外套膜覆盖在蚯蚓的身体表面,起到保护和支持的作用。

环肌位于外套膜下方,它由一系列环状肌肉组成,可以使蚯蚓的身体收缩和伸展。

蚯蚓的环肌分布不均匀,较厚的环肌区域称为肌节,较薄的环肌区域称为间肌。

肌节和间肌的交替排列使蚯蚓能够进行蠕动,从而在土壤中前进。

蚯蚓具有独特的形态结构特征。

头部具有触须和复眼,帮助蚯蚓感知环境和寻找食物。

体节具有刚毛和腺体,帮助蚯蚓在土壤中穿行

和挖掘通道。

体壁由外套膜和环肌组成,保护和支持蚯蚓的身体,并使其能够蠕动前进。

这些特征使蚯蚓能够适应土壤环境,发挥重要的生态作用。

有关蚯蚓的知识点总结蚯蚓的形态特征蚯蚓身体柔软,通体呈淡红色或淡褐色,长约5-10厘米。

身体呈长圆形,由一系列的环节组成,每个环节上有一对前后呼吸孔。

蚯蚓的头部较小,有一对触角和一对较小的眼睛,咽部发达。

蚯蚓的身体中空,内壁和外壁之间有泡沫状的组织。

蚯蚓的生活习性蚯蚓主要在土壤中生活,它们喜欢潮湿、排水性好、腐殖质丰富的土壤环境。

蚯蚓通常在夜间活动,白天常常隐蔽于土中或地下深处。

它们会在土壤表层做成洞道,并通过蠕动的方式不断改善土壤结构。

蚯蚓还会以土壤中的有机物为食,通过吞食和消化吸收的方式将土壤中的有机物转化为腐殖质,并排放出经过消化吸收的排泄物,俗称“蚯蚓宝”。

蚯蚓的繁殖方式蚯蚓的繁殖方式是卵生,一般在温暖湿润的环境中进行交配繁殖。

蚯蚓交配时,雄蚯蚓会从体内排出精子,然后用雌蚯蚓分泌的粘液贴附在雌蚯蚓的体表上,通过体外受精的方式进行交配。

交配成功后,雌蚯蚓会在土壤中产卵,卵经过一段时间的孵化,孵化出来的幼虫会通过一系列的蜕皮过程逐渐长大成年蚯蚓。

蚯蚓的生态作用蚯蚓是土壤中的重要生态物种,它们在土壤中起着多种作用,主要包括:1. 促进土壤通气和水分渗透。

蚯蚓在土壤中开设的洞道可以增加土壤的通气和水分渗透性,有助于改善土壤结构,提高土壤肥力。

2. 分解有机物质。

蚯蚓通过吞食和消化土壤中的有机物质,将其转化为腐殖质,并排放出经过消化吸收的排泄物,促进土壤的有机质循环和土壤中微生物的生长繁殖。

3. 提高土壤肥力。

蚯蚓排放的排泄物含有丰富的养分,经过降解后可以提供植物生长所需的氮、磷、钾等养分,有助于提高土壤的肥力。

4. 促进植物生长。

蚯蚓在土壤中的活动有助于改善土壤结构和增加土壤肥力,从而促进植物生长,提高作物产量。

蚯蚓在土壤保护和修复方面的应用由于蚯蚓在土壤中的作用,它们在土壤保护和修复方面具有潜在的应用价值。

一些研究表明,在土壤修复中引入蚯蚓可以有效地改善土壤结构,提高土壤肥力,促进植物生长,加快土壤的自然修复过程。

蚯蚓结构知识点总结归纳蚯蚓是一种非常常见的环境指示生物,它们在土壤中起着非常重要的作用。

蚯蚓的结构非常复杂,包括外部形态、内部器官和生活习性等多个方面。

本文将通过对蚯蚓结构知识点的总结归纳,帮助读者全面了解蚯蚓的结构特点。

一、外部形态1. 身体分节:蚯蚓的身体分为头部、胸部和腹部三个部分,其中胸部和腹部都有多个环节,整个身体呈蠕虫状。

2. 体长和体重:蚯蚓的体长一般在5-30厘米左右,体重在2-5克之间,体型粗壮,表面多毛。

3. 体色:蚯蚓体色多变,一般为淡红色或淡紫色,有时也会呈现近似黑色或近似白色的情况。

体表有时具有金属光泽。

4. 眼睛:蚯蚓的头部有一对黑色的眼睛,可以感知光线的方向。

5. 口器:蚯蚓的嘴部具有锐利的颚齿,用来咬碎食物。

6. 器官孔:蚯蚓体壁上有多个小孔,用来呼吸和排泄。

7. 体表感觉器官:蚯蚓的体表具有丰富的感觉器官,包括触角、感觉毛和感光器官等。

二、内部器官1. 消化系统:蚯蚓的消化系统包括口器、食道、嗉囊、肠道和肛门等器官,用来摄食、消化和排泄。

2. 呼吸系统:蚯蚓的呼吸系统是通过全身皮肤进行气体交换的,体表的细胞间隙直接与土壤中的氧气和二氧化碳进行气体交换。

3. 循环系统:蚯蚓的循环系统是未闭循环系统,血液中含有血红素,可以将氧气运输到身体各个部位。

4. 神经系统:蚯蚓的神经系统包括脑神经节和环神经节,可以感知和控制身体的各种活动。

5. 生殖系统:蚯蚓的生殖系统分为雄性和雌性,每个体都具有两性生殖器,繁殖方式为交配繁殖。

6. 分泌系统:蚯蚓的体表具有多个分泌腺,分泌粘液用来保护身体和润滑体表。

7. 肌肉系统:蚯蚓的体壁和内脏器官都具有肌肉组织,可以进行蠕动和收缩。

三、生活习性1. 生活环境:蚯蚓主要生活在土壤中,对土壤质地和湿度要求较高,一般选择富含有机质和透气性好的土壤栖息。

2. 活动习性:蚯蚓主要在夜间活动,白天多数藏身于土中,喜欢在潮湿的土壤中钻来钻去。

3. 食物习性:蚯蚓是腐食动物,主要以腐败植物残体和有机废料为食,喜欢啃食根系和叶片。

蚯蚓的形态特征和生活习性蚯蚓,中药称为地龙,属于环节动物门、寡毛纲的陆栖穴居动物,种类很多,我国分布有160多种。

蚯蚓营养丰富,鲜体粗蛋白质含量达12%- 20%干体粗蛋白质含量达60%- 65%粗脂肪含量8%碳水化合物14%还含有丰富的维生素,是塘虱鱼的优质活饵。

1、蚯蚓的形态特征蚯蚓身体为长圆柱形,两端稍尖,头部及感觉器官退化整个身体由环状体节相连而成,体节数因种而异。

身体前端具环状生殖带,雌雄同体,异体授精。

具刚毛,并以其作为运动器官。

蚯蚓的种类不同,体色也不同,通常背部、侧面呈棕红、紫、褐、绿等颜色,腹部颜色较浅。

2、生活习性蚯蚓具有喜温、喜湿、喜暗、喜安静、怕光、怕盐、怕辣及植食性、穴居性等特性(1)喜温性:蚯蚓喜欢生活在温暖的环境里,其体温随着外界环境温度的变化而改变,是变温动物。

因此,蚯蚓对环境的依赖显著,环境温度不仅直接影响蚯蚓的体温和活动,还影响蚯蚓的新陈代谢、生长发育及繁殖等,而且温度又对其他生活条件影响较大,从而又间接影响蚯蚓的生长。

蚯蚓的生存温度为0〜40C,其中在0〜5C休眠,生长适温范围在8〜30C之间,生长繁殖最适宜的温度为15〜27C, 32 C以上停止生长。

因种类不同有一定的差异。

(2)喜湿性:蚯蚓喜欢生活在潮湿的土壤里。

因没有特化的呼吸器官,空气中的氧气要先溶解于体表的水中,再通过扩散作用进入体壁的毛细血管;呼吸所产生的二氧化碳通过相反的过程排入空气中,因此身体必须保持湿润才能正常呼吸。

如果蚯蚓的身体干燥,很快就因为不能正常呼吸而窒息死亡。

但湿度过大,对蚯蚓的呼吸不利,被水浸泡或淹没的土壤中的蚯蚓常逃逸。

蚯蚓生活环境的湿度范围为10%〜70%,适宜湿度是60%〜70%。

种类不同,对湿度的要求有—定的差异。

(3)穴居性:蚯蚓终生生活在地下,一般栖息在深度为10〜20 厘米的土中。

喜欢潮湿、疏松而含腐殖质多的土壤,特别是肥沃的庭院、菜园及农村猪舍、牛舍附近的垃圾堆、石块下等处。

蚯蚓的外形特征和生活习性作文朋友们!今天咱们来聊聊一种神奇的小生物——蚯蚓。

先来说说蚯蚓的外形吧。

这家伙长得可真是有点特别,就像一根细长的、会蠕动的软管子。

它的身体通常是暗红色或者深棕色的,表面滑溜溜、黏糊糊的。

要是你不小心摸到它,那感觉还真有点奇妙,软软的,还有点凉凉的。

蚯蚓没有眼睛、耳朵这些明显的器官,可别以为它啥都看不见听不见哦。

它的身体前端有一个小小的环带,这可是它的重要标志之一。

再讲讲它的生活习性,那也是相当有趣。

蚯蚓特别喜欢住在阴暗潮湿的地方,比如土壤里、腐叶堆下。

为啥呢?因为太阳公公一出来,对它来说可就太晒啦,它可受不了那种暴晒的感觉。

它还是个地道的“地下工作者”,整天在土里钻来钻去。

这可不光是为了好玩,它钻洞能让土壤变得松软透气,就像给土壤做了一场免费的按摩,对植物的生长可有大帮助啦。

蚯蚓还是个“吃货”,但它可不挑食。

腐烂的植物叶子、枯草啥的,它都能吃得津津有味。

而且它的食量还不小呢,吃进去的东西经过消化,排出来的粪便可是超级有营养的肥料,能让花草树木长得更壮实。

还有哦,蚯蚓的再生能力简直让人惊叹。

要是不小心被弄断了,别担心,过段时间它就能重新长出缺失的部分,是不是很神奇?

蚯蚓虽然看起来其貌不扬,但它在大自然中可是有着重要的作用,是个低调的小英雄呢!。

蚯蚓外部形态有哪些特点

蚯蚓一般体圆而细长,前后端略细,其长短,粗细,因种类不同差异较大,最小的“仙女虫蚓”体长仅-0.44毫米,粗0.13毫米,澳洲的“巨蚯蚓”长3600毫米以上,最长的达5000毫米。

蚯蚓有各种体色,一般背部、侧面为棕红、紫,褐等色,腹部较淡。

蚯蚓体色常因栖息环境而变化,相当于“保护色”。

同一种类蚯蚓,生活在黑色土壤中有时呈紫黑色,而生活在黄色土壤中的个体呈浅黄褐色。

蚯蚓是雌雄同体的一类低等动物,即同一条蚯蚓,既有雌性的生殖器官,又有雄性的生殖器官。

当性成熟的时候,在身体上出现指环形或马鞍形的“生殖带”,亦称“环带”。

环带的位置基本是固定的。

靠进生殖带的这一头,是蚯蚓的前端,另一头为后端。

蚯蚓是穴居动物,头已经退化,没有明显的头部,没有眼睛和耳朵。

身体分成很多节,称为体节。

每节可容纳各种器官。

除前面两节和最后一节外,其余各节形态上基本相同(图l)。

身体最前面的一块肉质状突起,称口前叶,蚯蚓靠它摄取食物、挖掘泥土,具有触觉功能。

蚯蚓前端的节叫围口节,在这一节的腹侧面前方是口。

肛门在身体末端,呈纵裂缝状。

除围口节和最后的1-2节以外,每个体节上有一圈刚毛或只具有4对刚毛。

蚯蚓依靠刚毛,蜿蜒爬行。

每当繁殖季节,在14-15节间能见到生殖带。

在蚯蚓的身体上还能观察到几种小的孔。

首先是背孔,是位于背中央节间的小孔,从第十二至十三节间起,直到身体的尾侧都育背孔。

平

1。