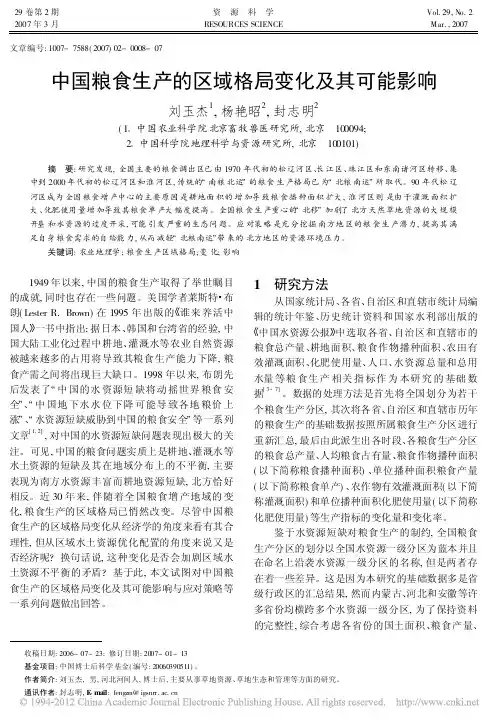

中国各地区粮食总产量(1990-2007)

- 格式:xls

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:3

中国粮食产量影响因素分析摘要:粮食是人类最基本的生活消费品,粮食问题是关系到国家的国计民生的头等问题。

众所周知,农业是国民经济发展的基础,粮食是基础的基础,因此粮食生产是关系到一个国家发展与生产的一个关键的主题。

建国以来我国的粮食产量出现了多次的变动,给消费者和生产者带来了很大的影响,所以了解影响粮食生产因素很重要。

通过计量经济学方法创建我国粮食生产函数,我们会发现粮食播种、化肥施用量、受灾面积是影响粮食生产的三大因素,其中粮食播种面积的影响最大。

【关键词】粮食产量;影响因素;回归分析一、引言众所周知,粮食是我们人类生命得以延续的最基础的物质条件,没有粮食这个重要基础,人类将无法继续生存。

回顾我国粮食的生产情况,我们会发现,随着技术水平的提高,社会的发展,从整体来讲我国粮食产量呈上升的趋势。

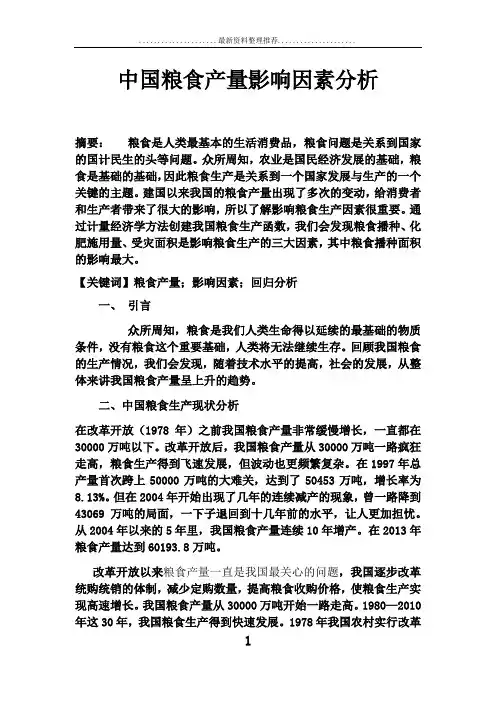

二、中国粮食生产现状分析在改革开放(1978年)之前我国粮食产量非常缓慢增长,一直都在30000万吨以下。

改革开放后,我国粮食产量从30000万吨一路疯狂走高,粮食生产得到飞速发展,但波动也更频繁复杂。

在1997年总产量首次跨上50000万吨的大难关,达到了50453万吨,增长率为8.13%。

但在2004年开始出现了几年的连续减产的现象,曾一路降到43069万吨的局面,一下子退回到十几年前的水平,让人更加担忧。

从2004年以来的5年里,我国粮食产量连续10年增产。

在2013年粮食产量达到60193.8万吨。

改革开放以来粮食产量一直是我国最关心的问题,我国逐步改革统购统销的体制,减少定购数量,提高粮食收购价格,使粮食生产实现高速增长。

我国粮食产量从30000万吨开始一路走高。

1980—2010年这30年,我国粮食生产得到快速发展。

1978年我国农村实行改革和粮食价格提高,极大地调动了农民的积极性。

1978年中国粮食产量首次突破30000万吨,增长了7.8%。

1979年粮食产量继续增长8.9%,主要是由于国家大幅度提高粮食收购价格,粮食统购价提高20%,超购部分加价50%,从而促进粮食产量飞速增长。

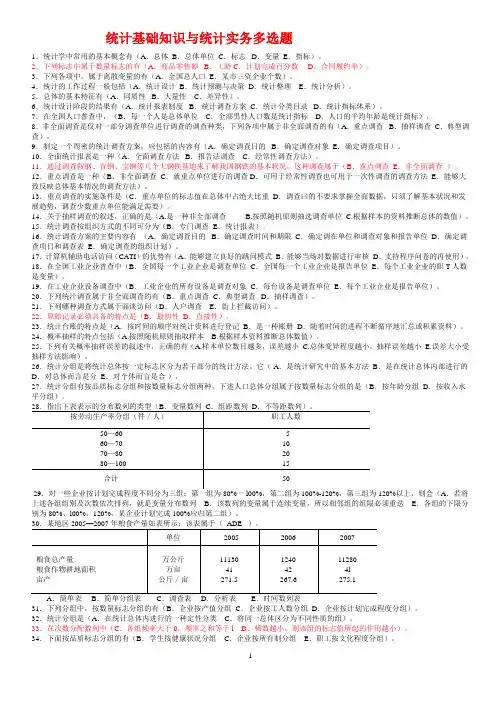

统计基础知识与统计实务多选题1.统计学中常用的基本概念有(A.总体B.总体单位C.标志 D.变量E.指标)。

2.下列标志中属于数量标志的有(A.商品零售额 B.工龄C.计划完成百分数D.合同履约率)。

3.下列各项中,属于离散变量的有(A.全国总人口E.某市三资企业个数)。

4.统计的工作过程一般包括(A.统计设计 B.统计预测与决策D.统计整理E.统计分析)。

5.总体的基本特征有(A.同质性 B.大量性C.差异性)。

6.统计设计阶段的结果有(A.统计报表制度 B.统计调查方案C.统计分类目录 D.统计指标体系)。

7.在全国人口普查中,(B.每一个人是总体单位C.全部男性人口数是统计指标D.人口的平均年龄是统计指标)。

8.非全面调查是仅对一部分调查单位进行调查的调查种类,下列各项中属于非全面调查的有(A.重点调查 B.抽祥调查C.典型调查)。

9.制定一个周密的统计调查方案,应包括的内容有(A.确定调查目的 B.确定调查对象E.确定调查项目)。

10.全面统计报表是一种(A.全面调查方法 B.报告法调查C.经常性调查方法)。

11.通过调查鞍钢、首钢、宝钢等几个大钢铁基地来了解我国钢铁的基本状况,这种调查属于(B.重点调查E.非全面调查)。

12.重点调查是一种(B.非全面调查C.就重点单位进行的调查D.可用于经常性调查也可用于一次性调查的调查方法E.能够大致反映总体基本情况的调查方法)。

13.重点调查的实施条件是(C.重点单位的标志值在总体中占绝大比重D.调查曰的不要求掌握全面数据,只须了解基本状况和发展趋势,调查少数重点单位能满足需要)。

14.关于抽样调查的叙述,正确的是(A.是一种非全部调查 B.按照随机原则抽选调查单位C.根据样本的资料推断总体的数值)。

15.统计调查按组织方式的不同可分为(B.专门调查E.统计报表)。

16.统计调查方案的主要内容有(A.确定调查目的 B.确定调查时间和期限C.确定调在单位和调查对象和报告单位D.确定调查项日和调查表E.确定调查的组织计划)。

![[知识]加强农村实用人才队伍建设(下)83分](https://uimg.taocdn.com/446357ffb9f67c1cfad6195f312b3169a451eaf1.webp)

加强农村实用人才队伍建设(下)83分试卷[考试时限]:60分钟[及格分数]:60分[考试说明]:1、农村实用人才有广义和狭义两种范畴。

广义的概念既包括农村民间各类人才,也包括农村基层国有事业单位的人才。

正确错误2、农村实用人才的狭义概念是指:农村民间各类人才。

正确错误3、人力资源是指能够推动整个经济和社会发展的具有智力劳动和体力劳动能力的人们的总称。

正确错误4、当前中国正进入人口结构高速转变的时期,农村人力资源总量增加的趋势日益明显。

正确错误5、当前中国正进入人口结构高速转变的时期,农村劳动年龄人口数量迅速增加。

正确错误6、中国丰富的农村人力资源成为参与国际竞争的主要优势。

正确错误7、舆论和政策环境的改善,为农村实用人才创业兴业提供了动力,为农村实用人才作用发挥创造了空间。

正确错误8、从近期来看,农村实用人才队伍建设必须成为农村人力资本提升和人力资源开发的战略重点。

正确错误9、中国目前已经进入由传统农业向现代农业加速转变时期。

正确错误10、农业经营方式的变化为农村实用人才的成长提供了有利条件。

正确错误11、当前农村人力资源状况的是劳动力人口低龄化。

正确错误12、优秀农村实用人才的自发成长分为三个阶段,其中3-5年属于初期阶段。

正确错误13、优秀农村实用人才的自发成长分为三个阶段,其中5-10年属于成熟阶段。

正确错误14、优秀农村实用人才的自发成长分为三个阶段,其中10-15年属于评估阶段。

正确错误15、中国目前已经进入工业化初期阶段,正处在工农关系和城乡关系调整的转折时期。

尽管城乡二元结构尚未完全破除,但城乡之间的人才和资本双向流动已经开始出现并日趋频繁。

正确错误16、人均农业资源有限,制约着农村实用人才大规模成长。

正确错误17、工业化、城市化的快速推进导致农村大量优质人力资源流出。

正确错误18、城乡分割的管理体制造成了不利于农村实用人才成长的社会环境。

正确错误19、加强农村人力资源整体开发,强化农村实用人才成长的基础今后一段时间农村实用人才培训的重点工作之一。

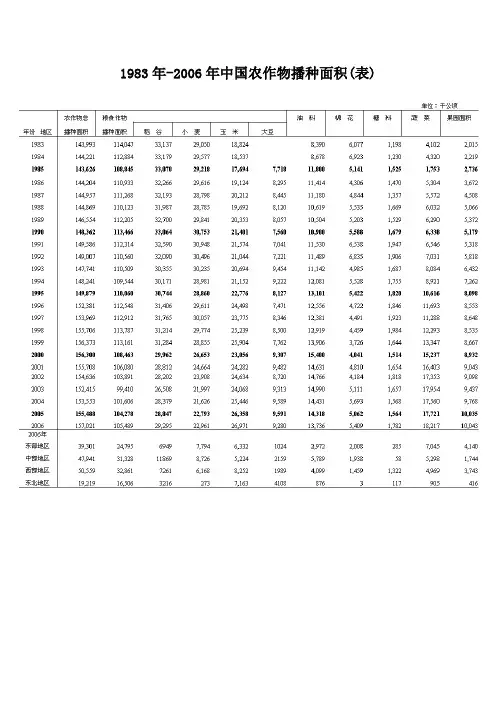

1983年-2006年中国农作物播种面积(表)2006年各地区稻谷播种面积和产量2007 年12 月11 日(数据来源:农业部)面积:千公顷,单位:总产:粮食:万吨,其他:吨,单产:千克稻谷其中:早稻地区播种面积总产量每公顷产量播种面积总产量每公顷产量总计29 294.80 18 257.10 6 232 5 990.10 3 186.80 5 320 北京 .70 .40 5 714天津 17.00 12.40 7 294河北 92.20 53.20 5 770山西 1.80 .80 4 444内蒙 91.30 65.60 7 185辽宁 626.40 427.60 6 826吉林 664.00 493.00 7 425黑龙江 1 925.30 1 205.50 6 261上海 110.60 89.70 8 110江苏 2 234.40 1 792.70 8 023浙江 1 030.40 706.60 6 858 138.10 77.00 5 576 安徽 2 165.50 1 307.00 6 036 282.40 149.80 5 305 福建 908.10 508.80 5 603 246.70 132.10 5 355 江西 3 227.10 1 766.90 5 475 1 357.60 722.50 5 322 山东 125.70 106.60 8 481河南 602.60 426.70 7 081湖北 2 094.50 1 524.90 7 280 363.10 203.60 5 607 湖南 3 777.20 2 319.70 6 141 1 302.60 718.30 5 514 广东 2 110.90 1 104.30 5 231 1 022.00 515.20 5 041 广西 2 285.00 1 162.60 5 088 1 089.90 568.10 5 212 海南 318.90 144.40 4 528 139.30 68.30 4 903 重庆 743.20 381.30 5 131 .10 .10 10 000 四川 2 080.60 1 335.90 6 421 2.80 1.80 6 429 贵州 716.50 447.20 6 241 .10 .10 10 000 云南 1 045.40 651.20 6 229 45.40 29.90 6 586 西藏 1.00 .60 6 000陕西 146.50 86.30 5 891甘肃 5.30 4.00 7 547青海宁夏 81.70 70.90 8 678新疆 65.00 60.30 9 277图表:各地区早稻面积和产量增减情况面积:万亩,单位:总产:亿斤,单产:千克2006年各地区稻谷播种面积和产量增减情况面积:万亩,单位:总产:亿斤,单产:千克2006年各省稻壳理论产量及增减情况单位:万吨。

计量经济学(第3版)例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表表2.3.1 参数估计的计算表表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出(元)资料来源:《中国统计年鉴》(2007)。

表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料单位:亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源:根据《中国统计年鉴》(2001,2007)整理。

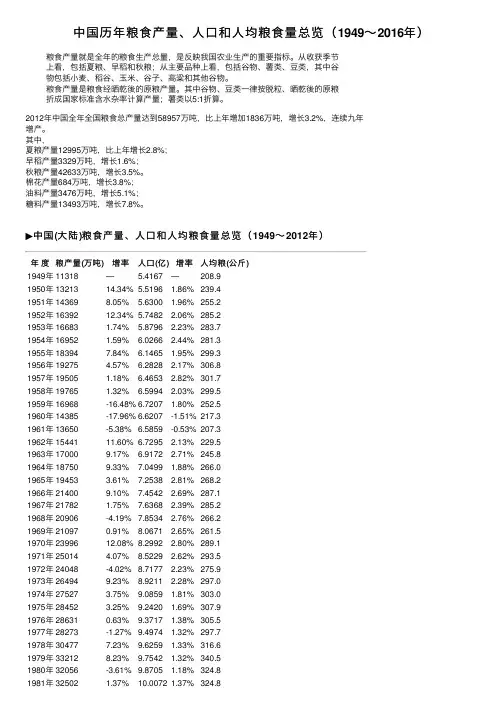

中国历年粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2016年)粮⾷产量就是全年的粮⾷⽣产总量,是反映我国农业⽣产的重要指标。

从收获季节上看,包括夏粮、早稻和秋粮;从主要品种上看,包括⾕物、薯类、⾖类,其中⾕物包括⼩麦、稻⾕、⽟⽶、⾕⼦、⾼粱和其他⾕物。

粮⾷产量是粮⾷经晒乾後的原粮产量。

其中⾕物、⾖类⼀律按脱粒、晒乾後的原粮折成国家标准含⽔杂率计算产量;薯类以5:1折算。

2012年中国全年全国粮⾷总产量达到58957万吨,⽐上年增加1836万吨,增长3.2%,连续九年增产。

其中,夏粮产量12995万吨,⽐上年增长2.8%;早稻产量3329万吨,增长1.6%;秋粮产量42633万吨,增长3.5%。

棉花产量684万吨,增长3.8%;油料产量3476万吨,增长5.1%;糖料产量13493万吨,增长7.8%。

▶中国(⼤陆)粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2012年)年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1949年11318— 5.4167—208.91950年1321314.34%5.5196 1.86%239.41951年143698.05% 5.6300 1.96%255.21952年1639212.34%5.7482 2.06%285.21953年16683 1.74% 5.8796 2.23%283.71954年16952 1.59% 6.0266 2.44%281.31955年183947.84% 6.1465 1.95%299.31956年19275 4.57% 6.2828 2.17%306.81957年19505 1.18% 6.4653 2.82%301.71958年19765 1.32% 6.5994 2.03%299.51959年16968-16.48%6.7207 1.80%252.51960年14385-17.96%6.6207-1.51%217.31961年13650-5.38% 6.5859-0.53%207.31962年1544111.60%6.7295 2.13%229.51963年170009.17% 6.9172 2.71%245.81964年187509.33%7.0499 1.88%266.01965年19453 3.61%7.2538 2.81%268.21966年214009.10%7.4542 2.69%287.11967年21782 1.75%7.6368 2.39%285.21968年20906-4.19%7.8534 2.76%266.21969年210970.91%8.0671 2.65%261.51970年2399612.08%8.2992 2.80%289.11971年25014 4.07%8.5229 2.62%293.51972年24048-4.02%8.7177 2.23%275.91973年264949.23%8.9211 2.28%297.01974年27527 3.75%9.0859 1.81%303.01975年28452 3.25%9.2420 1.69%307.91976年286310.63%9.3717 1.38%305.51977年28273-1.27%9.4974 1.32%297.71978年304777.23%9.6259 1.33%316.61979年332128.23%9.7542 1.32%340.51980年32056-3.61%9.8705 1.18%324.81981年32502 1.37%10.00721.37%324.81982年354508.32%10.16541.56%348.7年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1983年387288.46%10.30081.31%376.01984年40731 4.92%10.43571.29%390.31985年37911-7.44%10.58511.41%358.21986年39151 3.17%10.75071.54%364.21987年40473 3.27%10.93001.64%370.31988年39404-2.71%11.10261.55%354.91989年40755 3.31%11.27041.49%361.61990年446248.67%11.43331.42%390.31991年43529-2.52%11.58231.29%375.81992年44266 1.66%11.71711.15%377.81993年45649 3.03%11.85171.14%385.21994年44510-2.56%11.98501.11%371.41995年46662 4.61%12.11211.05%385.31996年504547.52%12.23891.04%412.21997年49417-2.10%12.36261.00%399.71998年51230 3.54%12.47610.91%410.61999年50839-0.77%12.57860.81%404.22000年46218-10.00%12.67430.76%364.72001年45262-2.11%12.76270.69%354.62002年457110.98%12.84530.64%355.92003年43070-6.14%12.92270.60%333.32004年469478.26%12.99880.59%361.22005年48402 3.00%13.07560.59%370.22006年49804 2.70%13.14480.53%378.42007年501600.81%13.21290.52%379.62008年52871 5.11%13.28020.51%398.02009年530820.44%13.34740.50%397.72010年54648 2.85%13.41000.479%407.52011年57121 4.34%13.47350.479%424.02012年58957 3.11%13.54040.492%435.42013年60194 2.1%13.60720.495%-2014年60703-%13.67820.521%-2015年62144-%13.74620.496%-2016年61625-%13.82710.586%-2017年--%13.90080.532%-2018年--%---2019年--%---2020年--%---国家卫⽣计⽣委17年印发了《“⼗三五”全国计划⽣育事业发展规划》指出,到2020年,全国总⼈⼝在14.2亿⼈左右。

河南省农作物耕种面积及产量的统计分析赵佩佩(河南大学环境与规划学院,河南开封,475004)摘要:粮食,立国之本;本,根之所在也.有本才有根,有了根才能茁壮成长。

固然,只有保证有充足的粮食,国家向前发展的脚步才能更加稳健。

河南省作为一个农业大省,有着适宜农作物生长的气候以及其特殊的地理位置,本文主要通过2001-2013年河南年鉴农作物播种面积,产量,单位面积产量,农作物种类及各地区农作物播种面积作比较并结合当前情况分析河南省农作物播种及生产所面临的形势,最后结合实际给出相应的对策。

分析结果显示河南省常用耕地面积2000-2005年后有所增加这是由于新开荒地面积的增加,2005年后趋于平缓,这是由于耕地资源有限;农作物播种2010年后趋于平缓,导致这一现象的原因主要是随着工业化和城镇化,务农人员减少,农作物播种面积的变化平缓。

但是播种种类有所变化,棉花的播种量明显在减少,由2006年的748.20千公顷减到2012年的256.67千公顷,减少了0.65倍。

蔬菜,油料,粮食作物浮动范围不是很大。

从单产量来看,粮食、瓜果、蔬菜产量占很大的优势。

本文主要通过数据对比分析研究播种面积的变化。

最后得出我们全省应积极调整农业生产结构,提高单位面积的农作物的产量,加快农业的发展,提高粮食的竞争力。

关键词:农作物播种面积;总产量;单位面积产量;农作物种类1 前言2010年10月18日我国颁布了“十二五”规划,“十二五”规划是“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”的简称[1]。

规划中明确提出我们要坚持走的农业现代化道路要有中国自己独特的特色,在农业现代化的进程中,我们要不断完善改革现代已有的农业产业体系,通过发展高产量作物、优质农作物、保证高效的生产率、生产时的生态化以及从事农业生产过程的安全保障,来推进农业现代化的进程。

与此同时,我们还应注重加快发展设施农业和农产品加工业、流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化[2]。

中国农业结构现状分析农业结构主要涉及种植业结构、养殖业结构,以及与之相适应的自然资源结构,而农业结构的优化就是为了寻求最佳的经济、社会和生态效益,实现农业生态系统的良性循环,使各种资源永续利用,进而推动农业高效持续发展农业结构调整是项复杂的系统工程,不仅要考虑土地资源、水资源和气候资源的时空分布规律,还要考虑农作物适宜生长的自然环境,以及降水、土壤、气候、植被之间的交互作用,同时,还必须结合市场和社会的需求特点,统筹考虑社会经济发展及生态环境保护等多方面的问题。

一、中国农业的结构现状。

1、我国农业产业结构演变趋势从农业结构看,种植业比重不断缩小,畜牧业、渔业比重持续上升。

1978~2007年,在农业总产值中,种植业比重由80%下降到50.4%;畜牧业比重由15%提高到33%;渔业比重由1.6%增加到9.1%。

从种植业结构看,棉、油、糖、果、蔬菜等经济作物生产获得大发展。

2007年我国粮食总产量达到50,160万吨,比1978年增加近20,000万吨,增长65%;棉花产量达到762万吨,比1978年增加了2.5倍;油料产量达到2,569万吨,增加了3.9倍;糖料产量达到12,188万吨,增加了4.1倍。

粮食、经济作物和其他作物种植面积比由1978年的80.4∶9.6∶10转变为2007年的68.9∶26.65∶4.45,经济作物种植比重明显提高,种植结构(产品和品种结构)的调整取得了较快进展,粮经比例不断优化,经济作物种植面积不断扩大,品种结构不断得到优化。

(我国主要农作稻、小麦、玉米、大豆四大粮食品种优质率分别达到72.3%、61.6%、47.1%和70.3%。

在畜产品构成中,猪肉占肉类总产量的比重由1978年的94.2%下降到2007年的62.45%;牛羊肉则上升到14.51%;禽肉等也占到了23%,禽蛋、牛奶等的产量也快速增长。

到2007年,肉类总产量达到6,866万吨,比1978年增加了6倍多。

第八章 时间序列分析第一部分 习题一、单项选择题1.编制时间数列,要求在时间间隔方面( )。

A.必须相等B.必须不相等C.可相等也可不相等D.不需要考虑 2.动态数列中各项指标数值可以相加的是( )。

A.相对数动态数列B.绝对数动态数列C.时期数列D.时点数列3.以1980年0a 为最初水乎,2005年n a为最末水平,在计算钢产量的年平均发展速度时,需要开( )。

A.24次方B.25次方C.26次方D.27次方 4.对长度不同的各时期产值资料计算平均发展速度应采用( )。

A.简单算术平均 B.加权算术平均 C.简单几何平均 D.加权几何平均 5.由两个时期数列相应项对比所形成的相对数动态数列算序时平均数的基本公式是( )。

A.n aa ∑=B.n cc ∑=C.∑--++++++=ff a a f a a f a a a n n n 11232121222 D.∑∑=b a c 6.间隔不等的间断时点数列的序时平均数的计算公式是( )。

A.n a a ∑=B.12121121-++++=-n a a a a a n nC.∑--++++++=ff a a f a a f a a a n n n 11232121222 D.∑∑=f af a7.根据现象在不同时间上的指标数值而计算的平均数是( )。

A.算术平均数B.序时平均数C.调和平均数D.静态平均数 8.累计增长量与逐期增长量的关系是( )。

A.逐期增长量之和等于累计增长量B.逐期增长量之积等于累计增长量C.累计增加量之和等于逐期增长量D.两者没有直接关系 9.环比发展速度与定基发展速度之间的关系是( )。

A.定基发展速度等于环比发展速度之和 B.环比发展速度等于定基发展速度的平方根 C.环比发展速度的连乘积等于定基发展速度 D.环比发展速度等于定基发展速度减110.某现象前期水平为1600万吨,本期水平为2000万吨,则增长1%的绝对值为( )。

逐步实现由“传统”到“现代”的转变,产业结构不断优化。

第一产业已由过去形式单一的传统农业向现代农业方向发展。

2007年,农林牧渔及服务业总产值134.15亿元,是1978年的20.5倍,年均递增5.3%。

粮食总产量189.1万吨,年均增长1.7%;蔬菜总产量204.3万吨,年均增长5.7%;水果总产量60.51万吨,年均增长10.5%;猪肉、奶类、蛋类和水产品产量年均分别增长6.4%、12.7%、12.4%和12.9%(见图2)。

形式单一的传统农业逐渐被专业化、规模化和产业化为特征的现代农业所取代。

2007年,农业产业化企业发展到1745个,农民专业合作经济组织总数252个,带动农户40多万户。

以“四大板块”、“十条产业带”为支撑的区域特色农业逐步形成,“一村一品”专业村368个,占全市行政村的11.8%。

新农村建设稳步推进。

2007年,财政支农资金达8.55亿元,是2003年的3.6倍,是1978年的78.6倍。

第二产业实现了由传统工业向现代工业的转变,工业化进程不断加快。

重化工业特征明显。

全市工业增加值由1978年的13.87亿元,增加到2007年的596.60亿元,年均增速12.8%,高于全市GDP年均增速0.7个百分点(见图3)。

特别是1996年以来增长速度均保持在2位数。

轻重工业产值比由45.6∶54.4调整为37.0∶63.0。

装备制造业支撑作用日益增强。

2007年全市装备制造业增加值280.12亿元,对全市工业经济增长的贡献率达69.6%。

大企业集团成为发展亮点。

1978年底,全市有大中型工业企业80家。

到2007年,大中型企业达165家,30年净增85家。

2007年,大中型企业工业增加值、主营业务收入和利税分别占规模以上工业的78.3%、80.1%和85.0%;产值上百亿元的企业2家,产值超10亿元的企业26家。

第三产业产业结构变化明显,新兴产业快速崛起。

特别是二十世纪九十年代以后,以金融、房地产、信息服务等为代表的现代服务业迅速发展,促进第三产业快速增长。