民国时期乡村建设的历史回溯共32页

- 格式:ppt

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:32

民国乡村建设试验的探索与实践作者:毛赢来源:《农村经济与科技》2017年第20期[摘要]农村是中国社会的重要有机组成部分,它的发展影响和制约着社会的运行和变迁。

20世纪二三十年代,军阀混战,群雄割据,列强入侵,“救亡图存”成为时代主题。

自“五四运动”之后,“多元救国论”逐渐兴起,一大批知识分子将目光投向了乡村社会,他们希望通过自己的理念拯救乡村、拯救中国。

一时间,有理想、有抱负的众多知识分子纷纷“到民间去”,在全国掀起了一场轰轰烈烈的乡村建设运动。

其中,最有代表性的当数山东邹平、河北定县和四川北碚(今重庆市北碚区)三地。

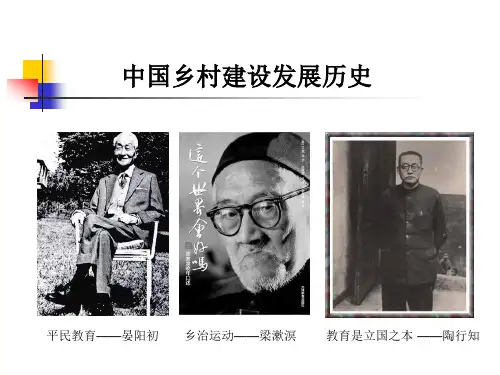

[关键词]民国;乡村建设;探索;启示[中图分类号]F329 [文献标识码]A1 梁漱溟与“邹平试验”梁漱溟,原籍广西桂林,著名思想家和社会活动家,有“中国最后一位大儒家”之称。

在梁漱溟看来,中国所面临的根本问题是“文化失调”问题,要拯救中国就应该再造新文化。

而中国文化的根基在于乡村,因此拯救中国就应该从乡村建设开始。

1931年3月,在时任山东省主席韩复榘的支持下,梁漱溟来到山东并在邹平县创办山东乡村建设研究院,选取邹平作为推行乡村建设的试验县,系统而有序地开展“政教合一”的试验。

他主要施行了以下举措。

其一,推行县政改革。

按地理、习俗等将全县划分为14个乡,乡下设自然村。

原有区、镇、乡各公所及区长、乡长全部取消,改为新的乡村组织,即村设村学,乡设乡学,培养和训练乡村自治组织的自治能力。

其二,促进当地农业经济发展。

成立生产经营领域和金融信用领域的合作社,为当地农民提供技术和资金支持。

此外,以研究院的农场为推手,指导农民进行技术改良,发展农村副业,推广有效的新经验与技术。

其三,推行乡村自卫。

组织户口调查,强化户籍工作。

设立民团干部训练所,培训干部,并组织联庄会训练。

积极引导乡村习俗,支持成立诸如“乡村改进会”和“忠义社”等道德协会,清除“落后而有害”的乡村陋习。

1937年,日本入侵中国,邹平试验不得不草草收场。

民国以来的乡村发展理论综述从民国时期开始,中国乡村发展的理论伴随着中国乡村发展的进程而不断变化和完善。

从梁漱溟的文化论、晏阳初的教育论、卢作义的以工促农和中国共产党的土地革命,建国初期的土地改革、人民公社运动,解放后的家庭联产承包责任制以及当前针对三农问题的城乡一体化观点,都是根据当时的历史情况而作出的决策选择。

乡村的概念随着社会的进步在不断变化,不同的乡村发展理论也体现了不同的时代特征。

但是很久以来,乡村发展很少被作为一个单独的概念使用,乡村发展经常被等同于农村发展、农村现代化,或是在城乡发展中作为城市化的条件被考虑。

澄清乡村发展的理论框架,有益于乡村发展研究的进一步深化,从而为乡村的发展找到较为合理的理论基础。

1乡村发展概念的界定1.1乡村的概念1.1.1乡村发展内涵。

张小林认为,乡村的定义应让位于乡村性这一概念,在一定地域内考察乡村性质的强弱,从对立面来看,就是城市性的弱强。

乡村性的具体选择与参照标准有关,还与研究的尺度大小(如个人、单个聚落到不同大小的地域单元)、选择的指标与采用的方法有关。

1.1.2乡村的外延。

首先地域范围取向定义大致有2种看法。

第一种将乡村等同于农村。

袁镜身等认为,乡村是相对于城市的、包括村庄的集镇等各种规模不同的居民点的一个总的社会区域概念。

由于它主要是农业生产者农民居住和从事农业生产的地方,所以又通称为农村。

杨懋春将“乡村社会”与“农村社会”等同,认为一个完整的农村社会须包括一群农民家庭、自数个至十余个的村、一个集镇、及集镇与其周围各村所形成的集镇区。

这样一个农村社会就是“乡村社区”。

第二种是从行政区划的角度看,将城镇以外的社会定为乡村社会。

王洁钢认为乡村是指以行政区划的乡镇所辖的地域实体,它的外延是以乡(镇)政府所在的圩镇为中心,包括其所管辖的所有村庄的地域范围。

刘冠生把不属于城镇的区域均划为乡村,即乡村是除直辖市、较大城市、地级市、县级市和县政府驻地的城关镇和其他建制镇。

2021年3月V ol.23No.2西南石油大学学报(社会科学版)Journal of Southwest Petroleum University(Social Sciences Edition)第23卷第2期Mar.2021DOI:10.11885/j.issn.1674-5094.2020.07.27.03文章编号:1674-5094(2021)02-0030-06中图分类号:D422.6文献标志码:A民国时期乡村建设思想对乡村振兴战略的启示姚小飞*湖北医药学院马克思主义学院,湖北十堰442000摘要:实施乡村振兴战略是解决我国乡村发展不平衡不充分问题的必然要求,是新时代“三农”工作的总抓手。

民国时期,为了推进中国现代化的进程,当时的优秀知识分子提出了促进乡村发展的系列思想:以梁漱溟为代表的乡村建设学派提出的把重心放在乡村建设进而振兴中国的乡村建设理论,以吴景超为代表的都市救济学派从城乡关系一体化的视角提出的发展都市以救济农村理论,以费孝通为代表的学院派提出的从土地里长出乡土工业进而长出民族工业的乡村内生城市化道路理论。

随着时代的变迁,世情国情农情发生了很大的变化,但围绕农业农村现代化这一主题审视这些理论观点,从中可以发现诸多有价值的理论思考和极为宝贵的实践经验,从而为当前实施乡村振兴战略提供宝贵的本土资源。

关键词:民国时期;乡村建设;乡村振兴;“三农”工作;农村发展Significance of the Rural Construction Thoughts in the Period ofthe Republic of China to Current Rural Revitalization StrategyYAO Xiaofei*School of Marxism,Hubei University of Medicine,Shiyan Hubei,442000,China Abstract:The implementation of the rural revitalization strategy is an inevitable requirement to solve the problem of unbalanced and insufficient rural development in China,and is the starting point for the rural work in the new era.During the period of the Republic of China,outstanding intellectuals put forward a series of ideas to promote rural development in order to advance the China’s modernization.The scholars of rural construction school represented by Liang Shuming put forward the theory of rural construction,which focuses on rural construction and revitalization.The urban relief school represented by Wu Jingchao advocated urban development to relieve the countryside from the perspective of urban and rural integration,and the academic school represented by Fei Xiaotong put forward the theory of rural urbanization aiming to develop national industry via rural industrialization.Although great changes have taken place in and outside of China with the passage of time,these theoretical viewpoints about practical experiences in agricultural and rural modernization are still of significance for the current implementation of the rural revitalization strategy.Key words:the period of the Republic of China;rural construction;rural revitalization;work on agriculture,rural areas and rural people;rural development姚小飞.民国时期乡村建设思想对乡村振兴战略的启示[J].西南石油大学学报:社会科学版,2021,23(2):30–35.YAO Xiaofei.Significance of the Rural Construction Thoughts in the Period of the Republic of China to Current Rural Revitalization Strategy[J].Journal of Southwest Petroleum University:Social Sciences Edition,2021,23(2):30–35.*收稿日期:2020–07–27作者简介:姚小飞(1980–),女(汉族),湖北钟祥人,副教授,博士,研究方向:马克思主义理论、城乡发展问题。

彭大鹏近代的中国可谓命运多舛,历尽磨难,历史运动的轨迹充满着不确定性,各种思潮、各种社会力量则交织在这波诡云谲的变局中。

中国二三十年代的乡村建设运动——一场声势浩大的社会综合改造运动,就发生在这样的历史情境中。

参加这一运动的团体和机构有600 多个,设立的试验区则有1,000 多处。

用梁漱溟的话说,这些参与者“各有各的来历,各有各的背景。

有的是社会团体,有的是政府机关,有的是教育机关;其思想有的左倾,有的右倾,其主张有的如此,有的如彼”。

他们基于不同的教育背景、不尽相同的理念体系和价值诉求对中国积贫积弱的乡村社会,进行了各种各样的改造活动,这些乡村建设运动的时间有长有短,范围有大有小,工作有繁有简,动机也不相同,但都试图在不变更既有的社会生产关系的前提下从事经济、社会、文化改良,探索农村发展乃至整个社会的出路。

回顾乡村建设运动历史,探询乡村建设者的足迹和路向,从中汲取经验教训,对于当前的新农村建设事业,也是一件极其重要的工作。

为什么会在二十世纪的那个年代涌现出如此波澜壮阔的乡村建设运动呢?从经济上来看,一方面农村积贫积弱,同时又受工商业经济的渗透,自然经济处于崩溃之际,另一方面城市经济,特别是大中城市经济处于快速发展阶段,从19 31 年到1936 年,中国工业年增长率保持在9.3% 的水平,10 年间兴建了8 000 公里铁路,超过以前几十年的两倍,现代工业在工农业总产值的比重,比20 年代翻了一番。

按照《剑桥中华民国史》的说法,1927 年到1937 年,是一个中国经济发展的黄金十年,但是城市工商业大发展的结果之一是城市与乡村、沿海与内地差距的相对扩大。

从文化和社会来看,农村也处于一个凋敝的阶段,城市为传统农民提供了一个从未有过的劳动力转移机会,由此农村愈益显得没有生机与活力,旧的传统和伦理观念此时也受到了前所未有的冲击,凡此诸种致使社会上出现了“救济乡村”的呼吁。

而且在这一阶段,战事渐稀,中国暂时获得了一个相对稳定的发展时期,这为各种社会改良和试验提供了机会,乡村建设运动正是在这种条件下涌现的。

民国时期乡村建设的派分与联合曹天忠来源:社会科学战线2008.2据一般的观点,中国传统政治的重心在县以上的城市社会。

但是,20世纪30年代初,由于日本侵略和自然灾害频繁,内忧外患,天灾人祸,中国政治社会重心有由城市下移乡村基层的趋势。

乡村建设各派、中国共产党、国民党政府等不约而同地聚焦乡村。

已有研究从阶级斗争的理论出发,认为作为改良主义的乡村建设(以下简称乡建) 运动,与中国共产党存在路线上的不可调和与对立,而与国民党政权有更多依存和合作关系。

但是,如果从乡建运动的进行程序的特点和各派别联合的新角度加以考究,事实并非完全如此,情况也绝非那样简单。

按照乡建代表人物之一的章元善的看法,乡建运动的显著特点是“化零为整”。

即它首先是在民间分散地从某一区域和政治、经济、军事、文教、卫生等某一方面作为入手处和中心点,形成各自的特色和派别,然后在内容上扩展到其他方面,并与外面的派别发生交互和联系,化合成有机的整体,这时才足以称为“乡村建设运动”。

这与坊间将乡建运动简单等同于乡建实践,大相径庭。

同时,乡建欲打破天然所具有的地域性的限制,提高效率,扩展为全国性的运动,达到复兴民族的最终目标,必须进行更大范围和程度的联合。

这些都表明,乡建各派的联合成为理解和重新把握乡建内在理路的关键。

而各派联合的主要纽带和平台就是全国乡村工作讨论会。

全国乡村工作讨论会第一二三次会议,先后于1933年7月在邹平、1934年10月在定县和1935年10月在无锡举行。

因此,以乡村工作讨论会为中心,从各派交互联系的新角度,深入探讨乡建各派之间以及民间各派与官方的联系与合作,不仅可以使乡建的研究别开生面,而且可为方兴未艾的侧重对立、疏于联合的学术流派和政治流派的研究提供方法论参考。

一、乡村建设派分与联合的成因20世纪30年代初,盛极一时的乡村建设派别的数目,远不止通常所说的陶行知晓庄生活教育,晏阳初定县平民教育,梁漱溟邹平村治,黄炎培、江问渔徐公桥职业教育和高践四、俞庆棠无锡民众教育等三大或五大派别。

攻读博士、硕士学位研究生试卷(作业)封面(2010 至2011 学年度第二学期)题目民国乡村建设运动的原因科目中国近代史文献导读姓名谭小民专业中国近现代史入学年月2010年9月民国乡村建设运动的原由中国自古以农业为国之根本,农村的好坏对整个国民经济乃至整个有着至关重要的影响。

民国时期虽然中国经历了多次富强运动的尝试,但中国任然不是一个工业化国家。

农业、农村依然是国之根本,影响着整个国运。

产生于二十年代,到三十年代达到高潮的乡村建设运动。

它是中国社会深刻的政治危机和尖锐的民族矛盾的产物。

人们对于民国时期乡村建设运动的原因,认识不一。

梁潄溟对于乡村建设运动乡村建设运动兴起的原因认为是由于“农村破坏造成的”,而引起乡村破坏的原因则是天灾人祸和社会风气改变。

著名的无产阶级革命家李维汉在《回忆与研究》一书中认为乡村建设行形成的原因:“由于帝国主义的夹紧侵略和连年军阀混战造成农村破产,不仅贫雇农无法生活,就是富农和中小地主也遭到损害,因而产生资产阶级乃至地主阶级的乡村改良运动。

”引起这场乡村建设运动的原因很多,但最主要的原因是,当时农村经济的凋敝,农村土地荒芜,农民流离失所。

讨吃要饭,抗捐抗税,抢米暴动,此起彼伏。

这引起了社会的极度动荡,严重影响了政治的稳定性。

因此农村静的衰落,引起了社会各界的极大关注,特别是引起了一些忧国忧民的知识分子的关注。

他们以不同的实践方式在全国各地掀起了一场轰轰烈烈的乡村建设运动。

农村经济衰落的表现一、土地高度集中农村经济的残破首先表现在土地的高度集中上,据毛泽东,1931年对江西兴国的调查显示,不满人口总数6% 的地主、富农却占有80%的土地。

占人口总数20%的中农,占有土地15%占人口总数74%的贫雇农和其他劳动人民,占有的土地仅为5%。

1933年夏,国民政府行政院农村复兴委员会曾对河南中部的许昌辉县和镇平等县。

共15村1248户农家做过挨户调查,结果显示:许昌占总户数6.11%的地主和富农占有21.78%的农田,而占总户数76.86%的贫农、雇农和其他劳动农民占有的土地仅有47.81%。

国民政府时期农田水利的发展国民政府时期,农田水利事业得到了一定的发展,对于提高全国农业水平,保障抗战期间的军粮民食以及开发西部都起到了一定的作用。

但是,关于国民政府时期的农田水利建设,至今只有少数研究抗战时期后方个别省份或地区农业的论文有所涉及①全面的,全时期的,全国范围的农田水利建设研究,则尚无人问津。

笔者不揣浅陋,特此抛砖引玉,以求就方家。

一、国民政府时期农田水利发展的三个阶段 (一)抗日战争前农田水利事业受到重视抗日战争前几年,为了复兴农村,国民政府开始加强农田水利建设。

全国经济委员会成立伊始,除继续办理长江、淮河、汉水、赣江、并江北里下河、通海各港筑堤、浚河、建置闸涵以及河南省伊、洛、沙、颖各河建筑堤坝、桥涵和植树、护岸等工程外,复致力兴办西北灌溉事业。

如陕西省的泾惠渠、洛惠渠、绥远的民生渠以及甘肃、宁夏两省重要水渠均于年内分别进行。

泾惠渠的前身是春秋战国时的秦郑国渠,据称当时溉田4.5万顷,以后,年久失修,至清末因渠身罅漏,仅溉田200顷。

民国初年曾议兴修,以工款无着未能兴工。

1928年,陕西省政府与华洋义赈会合力筹备,将原拟第一期计划分为两部,上部筑堤河坝,凿引水洞,及拓宽旧石渠、土渠、修建跨渠桥梁等工程,由华洋义赈会担任,于1930年冬开工;其下部修总干渠、南北干渠、中白渠及其桥梁、涵洞、跌水、渡槽、分水闸、斗门等工程,由陕西省政府担任。

至1932年夏,各项工程大部告一段落,约计用费140万元。

据统计,1932年实灌地亩为8万亩;1933年增为32万亩,1934年增至42万亩。

另据调查,1934年,泾阳一县,产棉价值在百万元以上。

每亩地价由5、6元增至40元。

“教育及地方事业均因以发展,人民渐形康阜”②。

据经济委员会派往查勘工程----------------- ① 侯德础:《试论抗战时期四川农业的艰难发展》,《四川师范大学学报》19S7年第6期;陈国生:《战时四川的农业改良与农村经济》,《抗日战争研究》1999年第4期;顾朴光:《抗日战争时期贵州农林牧业概述》,《贵州民族学院学报》2001年第4期;张奇、杨红伟:《论抗战时期中国西北地区的农业开发》,《甘肃社会科学》2002年第4期。

" 摘要:本文通过对近二十年来学界对民国时期乡村建设运动的研究状况进行系统的梳理,具体区分了不同的研究阶段所具有的研究特点及主要研究成果,并对其中的研究热点和焦点问题进行了评述。

关键词:乡村建设运动/研究阶段/主要成果/研究热点20世纪二三十年代在中国曾经兴起过一场以乡村教育为起点,以复兴乡村社会为宗旨,由知识精英推进的大规模的乡村社会建设运动。

但由于种种社会或政治原因,这一持续十余年之久,波及中国中东部广大地区,对中国农村社会的发展影响深远的乡村建设运动,在建国后很长时期里鲜有系统客观的研究;改革开放后,国内外学术界开始关注这场运动的主要发起和领导者梁漱溟和晏阳初及他们在山东邹平和河北定县的乡村建设实验;近年来,学术界对整个民国时期的乡村建设运动的研究有了新的突破。

本文试图对近二十年来学界在乡村建设运动方面的研究作一综述。

一、研究阶段第一个阶段:80年代中期到90年代初期,对史料的抢救、征集和编辑出版。

第二阶段:80年代末至90年代中期,较为宏观的初步研究。

第三阶段:90年代末至今,多角度、多学科地深入探讨和研究。

二、研究的热点和焦点(一)再现和重审乡村建设运动这类研究主要通过对梁漱溟、晏阳初等代表人物在乡村建设中的实践活动的重现,来重新审视乡村建设活动的思想理论及成效。

朱汉国的《梁漱溟乡村建设研究》、马勇的《梁漱溟评传》、宋恩荣等的《晏阳初教育思想研究》、詹一之等的《一项为和平与发展奠基工程——平民教育之父晏阳初评价》、屠茂芹的《梁漱溟在山东做的实验》以及杨雅彬在《近代中国社会学》一书中的相关章节对梁漱溟开展乡村建设旨趣、思想基础、具体方案及乡村建设实验等方面进行了不同程度的再现和评论。

旅美华人、历史学家吴湘湘著的《晏阳初传:为全球乡村改造奋斗六十年》一书,以翔实的史料、严谨的史笔,勾画了晏阳初60年间致力于平民教育和乡村改造的伟大实践。

吴洪成的《晏阳初的定县乡村平民教育实验述评》一文也再现了晏阳初在定县乡村开展平民教育实验的史实,并对其进行了历史的评价及理论反思。