明代历代皇帝的陵寝简介

- 格式:docx

- 大小:36.42 KB

- 文档页数:10

明十三陵每个陵的介绍《明十三陵每个陵的介绍》嗨,朋友!今天咱们来聊聊明十三陵,那可真是个充满神秘和故事的地方。

先来说说长陵,它是明成祖朱棣的陵墓。

这地方那叫一个宏伟,建筑高大壮观,走进去就感觉自己穿越回了明朝。

朱棣可是个厉害的主儿,他的陵墓自然也不同凡响。

再看定陵,这是万历皇帝的安息之所。

定陵被发掘了,能让咱们看到好多珍贵的文物,想象一下那些精美的瓷器、华丽的服饰,仿佛能感受到当时宫廷生活的奢华。

昭陵也不错哦!这里经过多次修缮,保存得还算完好。

陵中的建筑错落有致,绿树成荫,漫步其间,心里会有种说不出的宁静。

还有景陵,它是宣宗皇帝的陵墓。

虽然规模没有长陵那么大,但也有着独特的韵味,透露着一种庄严肃穆的气息。

永陵呢,是世宗皇帝的长眠之地。

它的建筑风格独特,充满了历史的厚重感。

献陵相对来说比较简朴一些,但也有着它自己的魅力。

庆陵的布局挺有意思的,让人忍不住去探究其中的奥秘。

德陵是熹宗皇帝的陵墓,也是有很多故事等待着咱们去发现。

康陵,它的周围风景优美,让人陶醉。

思陵就比较特殊啦,它的规模较小,却也承载着一段历史的沧桑。

怎么样,朋友,听我这么一说,是不是对明十三陵充满了好奇和向往?有机会一定要去亲身感受一下!《明十三陵每个陵的介绍》嘿,亲!今天咱们好好唠唠明十三陵。

长陵啊,那可是十三陵的老大,朱棣的地盘。

一进去,那种皇家的气势就扑面而来,什么祾恩殿,那叫一个气派,大柱子粗得吓人,雕梁画栋,美极了!定陵呢,万历皇帝在这儿睡着。

它的地下宫殿那叫一个神秘,走进去感觉凉飕飕的,不过看到那些宝贝,眼睛都亮啦,什么凤冠、珠宝,让人惊叹不已。

昭陵呀,修缮得不错,看起来挺新的。

里边的碑亭、神道,都有讲究,每一处都像是在诉说着过去的故事。

景陵呢,宣宗皇帝在这儿安安静静的。

虽说不是特别豪华,但那种宁静的氛围让人心里很踏实。

永陵,世宗皇帝的家。

建筑精致得很,一砖一瓦都透着皇家的威严。

献陵,稍微简单了点,不过也能看出当年的用心。

明朝最奢华的陵寝——明显陵明显陵位于湖北省钟祥市城东北7.5公里的纯德山,是明世宗嘉靖皇帝朱厚熜的父亲恭睿献皇帝朱祐杬和母亲章圣皇太后的合葬墓。

朱祐杬本为兴献王,朱厚熜入继大统后,追尊其父为睿宗献皇帝,将今湖北钟祥原来的王坟扩建为显陵。

明显陵始建于明正德十四年(1519),嘉靖四十五年(1566)建成。

陵区建筑掩映于山环水抱之中,相互映衬,布局巧夺天工,如同“天设地造”,是建筑艺术与自然美学相结合的完美杰作。

明显陵2000年,明显陵、清东陵和清西陵率先作为明清皇家陵寝(Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties)被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。

2003年,明孝陵和十三陵作为明清皇家陵寝扩展项目被列入《世界遗产名录》。

2004年,盛京三陵(永陵、福陵和昭陵)作为明清皇家陵寝扩展项目被列入《世界遗产名录》。

陵园入口大门朱祐杬(1476—1519):明宪宗第四子,明世宗之父,明孝宗异母弟,生母邵宸妃,妻为蒋氏。

成化二十三年1487受封兴王。

弘治七年1494九月十八日,就藩湖广安陆州(今钟祥市)。

正德十四年(1519)六月十七日薨,享年四十四岁。

谥号献王。

葬于钟祥市东北的葬于钟祥市东北的松林山(嘉靖十年敕封为纯德山)。

《明史》记载,朱祐杬“嗜诗书,绝珍玩,不畜女乐,非节日不设公宴”,是个比较好学和不甚奢侈的亲王。

兴献王中年辞世,其一生恪守祖训,报效朝廷,朱祐杬的祖父是英宗皇帝朱祁镇,他的父亲是宪宗皇帝朱见深,他的哥哥是孝宗皇帝朱祐樘,他的儿子是嘉靖皇帝。

显陵的主人其实没有做过一天皇帝,下葬时只能按藩王的陵墓等级修建。

谁知三年之后,他的儿子朱厚熜即帝位后,自立统嗣体系,不顾朝臣反对,发动“大礼仪”,追尊生父朱祐杬为皇帝,并以帝陵规制升级改建了原有的藩王陵墓。

此后,嘉靖皇帝便将其父追尊为恭睿献皇帝,并将王墓改为帝陵,开始了大规模的改建扩建工程,直至嘉靖四十五年(1566)建成,历时47年。

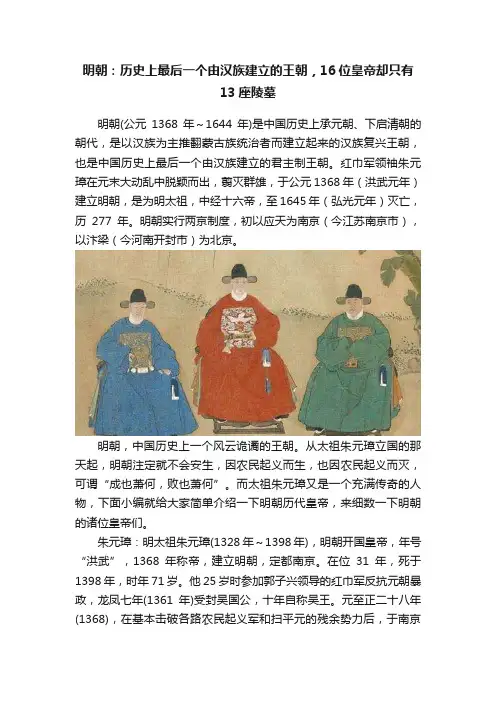

明朝:历史上最后一个由汉族建立的王朝,16位皇帝却只有13座陵墓明朝(公元1368年~1644年)是中国历史上承元朝、下启清朝的朝代,是以汉族为主推翻蒙古族统治者而建立起来的汉族复兴王朝,也是中国历史上最后一个由汉族建立的君主制王朝。

红巾军领袖朱元璋在元末大动乱中脱颖而出,翦灭群雄,于公元1368年(洪武元年)建立明朝,是为明太祖,中经十六帝,至1645年(弘光元年)灭亡,历277年。

明朝实行两京制度,初以应天为南京(今江苏南京市),以汴梁(今河南开封市)为北京。

明朝,中国历史上一个风云诡谲的王朝。

从太祖朱元璋立国的那天起,明朝注定就不会安生,因农民起义而生,也因农民起义而灭,可谓“成也萧何,败也萧何”。

而太祖朱元璋又是一个充满传奇的人物,下面小编就给大家简单介绍一下明朝历代皇帝,来细数一下明朝的诸位皇帝们。

朱元璋:明太祖朱元璋(1328年~1398年),明朝开国皇帝,年号“洪武”,1368年称帝,建立明朝,定都南京。

在位31年,死于1398年,时年71岁。

他25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗元朝暴政,龙凤七年(1361年)受封吴国公,十年自称吴王。

元至正二十八年(1368),在基本击破各路农民起义军和扫平元的残余势力后,于南京称帝,国号大明,年号洪武,建立了全国统一的封建政权。

朱元璋统治时期被称为“洪武之治”。

在位期间,废除行省制,打击贪官。

庙号太祖,谥号开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝。

葬南京明孝陵。

朱允炆:明惠帝朱允炆(1377年~1402年),太祖孙,皇太子朱标的次子,是明朝第二位皇帝,1398年即位,洪武三十一年(1398年)闰五月,朱元璋驾崩,皇太孙朱允炆继位,改年号建文,称建文帝。

朱元璋在世时,大封王室,20多个儿子均封为亲王,分驻各地,惠帝登基后,进行削藩,以统一军事,惹恼诸王,导致叔父燕王发动“靖难之役”。

而建文帝在靖难之变后下落不明,关于他的下落,有两种说法,一说被烧死,一说外逃。

十三陵定陵高陵康陵永陵摘要:1.十三陵概述2.定陵简介3.高陵简介4.康陵简介5.永陵简介正文:1.十三陵概述十三陵位于我国北京市昌平区,是明朝皇帝的陵墓群。

自永乐七年(1409年)明成祖朱棣选址建陵,至崇祯十七年(1644年)明朝灭亡,共有13位皇帝葬于此地。

十三陵的名称即由此而来。

陵区占地面积约80平方公里,是我国保存最完整、规模最宏大的古代皇家陵墓群之一。

2.定陵简介定陵是明朝第13位皇帝神宗朱翊钧及其两位皇后的陵墓。

神宗在位期间,明朝政治腐败,社会动荡,国家内忧外患。

定陵始建于万历十二年(1584年),耗时6年建成。

陵墓建筑规模宏大,地面建筑有宝城、宝顶、明楼、石像生等,地下建筑有玄宫。

定陵地宫中神宗与两位皇后的棺椁均保存完好,是研究明朝陵墓建筑和丧葬文化的珍贵实物资料。

3.高陵简介高陵是明朝第11位皇帝世宗朱厚熜的陵墓。

朱厚熜在位期间,推行一系列政治、经济和文化改革,使明朝出现短暂的中兴局面。

高陵始建于嘉靖二十四年(1545年),陵墓建筑有宝城、宝顶、明楼、石像生等。

高陵地宫中朱厚熜的棺椁保存完好,为研究明朝陵墓建筑和丧葬文化提供了重要依据。

4.康陵简介康陵是明朝第9位皇帝宪宗朱见深的陵墓。

朱见深在位期间,实施一系列政治改革,加强中央集权,巩固国家政权。

康陵始建于成化二十三年(1487年),陵墓建筑有宝城、宝顶、明楼、石像生等。

康陵地宫中朱见深的棺椁保存完好,是研究明朝陵墓建筑和丧葬文化的珍贵实物资料。

5.永陵简介永陵是明朝第8位皇帝英宗朱祁镇的陵墓。

朱祁镇在位期间,发生土木堡之变,被瓦剌俘虏,史称“土木堡之变”。

永陵始建于正统十四年(1449年),陵墓建筑有宝城、宝顶、明楼、石像生等。

永陵地宫中朱祁镇的棺椁保存完好,为研究明朝陵墓建筑和丧葬文化提供了重要依据。

以上就是关于十三陵中定陵、高陵、康陵和永陵的简要介绍。

十三陵一、概述十三陵位于中国北京市昌平区,是明朝时期的皇家陵园,也是中国最大的帝王陵园之一。

十三陵包括定陵、高陵、康陵和永陵等四个主要陵区,以及乾隆皇帝和妃嫔的坟墓。

二、历史背景明朝是中国历史上重要的一个朝代,它的建立者是朱元璋,他在1368年推翻了元朝的统治,并在北京建立了都城。

明朝共有16位皇帝,其中13位被安葬在这里,因此得名“十三陵”。

三、主要陵区介绍1. 定陵定陵是明朝第一位皇帝朱棣(即永乐皇帝)的陵墓,也是十三陵中最早修建的一个。

定陵占地面积广阔,建筑规模宏大。

主要建筑有神道、牌坊、石狮和墓室等。

定陵以其壮丽的规模和精美的工艺而闻名于世。

2. 高陵高陵是明成祖朱棣的陵墓,位于定陵的东北方。

高陵以其高大的墓冢而得名,其宏伟的建筑群体包括神道、牌坊、石狮和墓室等。

高陵是十三陵中保存最完整、规模最大的一个。

3. 康陵康陵是明仁宗朱高炽(即宣宗)的陵墓,位于高陵的东北方。

康陵与高陵相邻,但规模较小。

康陵也有神道、牌坊、石狮和墓室等建筑。

4. 永陵永陵是明穆宗朱载垕(即英宗)的陵墓,位于定陵的西南方。

永陵与定陵相距较远,但也有类似的建筑群体。

永陵是十三陵中保存最完好、修建最早的一个。

四、乾隆皇帝和妃嫔除了上述四个主要的皇帝墓地外,在十三陵还有一处特殊之处就是乾隆皇帝及其妃嫔们的坟墓群。

乾隆皇帝是清朝时期的一位伟大君主,他在位期间非常重视文化事业,并对十三陵进行了修复和保护。

乾隆皇帝的坟墓建筑群包括神道、牌坊、石狮和墓室等,规模庞大。

五、保护与旅游由于十三陵的历史和文化价值,以及其壮丽的建筑群体,被列入了世界文化遗产名录。

为了保护这些珍贵的文物和历史遗迹,十三陵采取了一系列措施,如限制游客数量、加强监管等。

作为中国历史文化的重要组成部分,十三陵吸引着大量国内外游客前来参观。

游客可以欣赏到明朝时期的建筑艺术精品,并感受到中国古代帝王陵园的庄严气息。

六、总结十三陵是中国历史上重要的皇家陵园之一,包括定陵、高陵、康陵和永陵等四个主要陵区。

明十三陵的欣赏与保护明十三陵的欣赏与保护摘要:明十三陵于2003年7月,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第27 届世界遗产大会上正式列入《世界遗产目录》。

作为我国陵墓类文化遗产的代表,明十三陵起着过渡的重要作用,有着重要的历史、文化、科技价值。

关键词:十三陵景区历史价值保护一、概述1、总况:明十三陵是明朝迁都北京后13位皇帝陵墓的总称,位于北京昌平县北10公里处。

依营建时间的先后依次为:长陵(成祖朱棣陵)、献陵(仁宗朱高炽陵)、景陵(宣宗朱瞻基陵)、裕陵(英宗朱祁镇陵)、茂陵(宪宗朱见深陵)、泰陵(孝宗朱祐樘陵)、康陵(武宗朱厚照陵)、永陵(世宗朱厚熜陵)、昭陵(穆宗朱载垕陵)、定陵(神宗朱翊钧陵)、庆陵(光宗朱常洛陵)、德陵(熹宗朱由校陵)、思陵(思宗朱由检陵)。

陵内处葬有13位皇帝外,还葬有皇后23人,皇贵妃1人,以及数十名殉葬宫人。

此外,陵区内还有7座妃子墓和一座太监墓,以及为谒陵服务的行宫、园囿等各式建筑。

陵域周围则因山设险,在10个天然山口修建了城垣、拦马墙等军事防御工程。

明十三陵的陵域面积达80余平方公里。

巍巍燕山山脉自西北逶迤而来,在陵域周围形成天然屏障。

环山之内,是洪水冲刷成的小盆地,山壑中的水流在平原中部交汇后曲折东去。

绿树浓阴中,一座座红墙黄瓦的陵园建筑檐牙高啄、金碧辉煌,坐落在东、西、北三面的山麓上。

其中,长陵位于北面正中位置,余陵分裂左右。

整体分布庄严和谐,宾主分明,在青山碧水的掩映下,显得格外肃穆幽雅。

2003年7月,经联合国教科文组织世界遗产委员会第27次大会审定通过,明十三陵又作为“明清皇家陵寝”的扩展项目,成为世界文化遗产的组成部分。

世界遗产委员会评价:“明清皇家陵寝依照风水理论,精心选址,将数量众多的建筑物巧妙地安置于地下。

它是人了改变自然的产物,体现了传统的建筑和装饰思想阐释了封建中国持续500余年的世界观与权力观。

”2、景区简介目前, 明十三陵正式对外开放的景点有四个定陵、长陵、昭陵和神道。

世界文化遗产——明清皇家陵寝·明十三陵明十三陵是明朝迁都北京后13位皇帝陵墓的总称,位于北京市西北约44公里处昌平区天寿山南麓,陵区面积达40多平方公里。

从1409年营建长陵到清顺治初年营建思陵,长达200多年间依次建有长陵(成祖)、献陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、庆陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗),故称十三陵。

陵内计葬有皇帝13人、皇后23人、皇贵妃1人以及数十名殉葬皇妃。

十三陵是我国历代帝王陵寝建筑中保存完整、埋葬皇帝最多的古墓葬群,建筑雄伟,体系完整,历史悠久,具有极高的历史和文物价值。

明朝崇尚“事死如事生”的礼制,认为人死后,灵魂犹在,还有饮食起居的需求。

因此,这十三座皇帝的陵寝建筑比拟皇宫,显示了帝王的尊宠地位和君临天下的浩大气势。

在中国传统风水学说的指导下,十三陵从选址到规划设计,都十分注重陵寝建筑与大自然山川、水流和植被的和谐统一,追求形同“天造地设”的完美境界,用以体现“天人合一”的哲学观点。

中国古代帝王陵寝区域的设置,早在战国中期就已出现。

到了唐宋时期,出现了相对集中又各自独立的皇家陵园群落。

而明十三陵的特点在于它第一次体现了中国皇家陵寝建筑群的整体性。

每一位皇帝的陵墓虽有各自的享殿、明楼、宝城,但陵区之内,长陵神道成为一条贯穿各陵的“总神道”。

共用的石牌坊、石刻群,加上各陵尊卑有序的布葬方式,使陵区的建筑紧密相联,形成了一个整体。

明十三陵自然环境具有青山环抱、明堂开阔、水流屈曲横过的特点,而各陵所在位置又都背山面水,处于左右护山的环抱之中。

这一陵址位置的经营方式与建在平原之上的陵墓相比,其自然景观显得更为赏心悦目,更能显示皇帝陵寝肃穆庄严和恢宏的气势。

著名古建筑专家罗哲文评价说:“明十三陵建筑价值极高,长陵的楠木殿其规模是全国唯一的,石雕精湛,明十三陵无论是从建筑形式,还是建筑结构,或建筑艺术上看,是明代建筑的实物历史。

明清皇家陵寝是明、清两朝皇帝悉心规划营建的文物建筑,分布于北京、河北、辽宁、安徽、江苏、湖北等地,主要建筑保存完整,反映了明清皇家陵寝原貌,2000年被列入《世界文化遗产名录》。

以下是具体介绍:明陵综述:明朝从太祖朱元璋到崇祯十七年被李自成领导的农民起义军推翻,统治时间277年,其间经历了16位皇帝。

其中,除惠帝朱允炆因“靖难之役”,下落不明,没有营建陵园外,其余15帝,都依帝制建造了陵园。

太祖朱元璋死后埋葬在南京钟山脚下,称孝陵;景帝朱祁钰,因英宗复辟遇害,初以王礼葬北京西郊金山,成化年间恢复帝号,又将王坟稍扩其制,改为帝陵,世称景泰陵。

其余的13位皇帝均葬于北京昌平县境的天寿山一带,通称明十三陵。

此外,明代还有生前没有当过皇帝,死后被追尊为帝的,也营建了陵园。

朱元璋的父亲朱五四(朱世珍),被追尊为仁祖淳皇帝,就安徽凤阳原墓建为皇陵;朱元璋的祖父朱初一,被追尊为熙祖裕皇帝;曾祖父朱四九,被追尊为懿祖恒皇帝;高祖父朱百六,被追尊为德祖玄皇帝;因德、懿二祖葬址不详,遂就江苏盱眙熙祖原葬处建陵葬三祖帝后衣冠,陵名祖陵;嘉靖皇帝朱厚熜的父亲朱祐杬,原为兴献王(“献”是谥号),朱厚熜入继大统后,追尊其父为睿宗献皇帝,将湖北钟祥原王坟扩建为显陵。

清陵综述:满族人建立的清朝是中国最后一个封建王朝。

自清太祖努尔哈赤开基至辛亥革命后宣统皇帝退位,共历经12帝,统治295年。

清代帝王陵寝,从建陵年代和地理位置,可分为清初关外三陵、清东陵和清西陵三个陵区。

清东陵和西陵的陵墓从规划建制到建筑造型均仿照明朝,采用集中陵区的手法,安排总入口,从正红门开端,经统一的神道石像生、碑亭及华表,然后分达各陵区。

其布局顺序为:五孔石券桥、牌楼、碑亭、三孔券桥,大月台、宫门、隆恩殿及左右配殿,而后为石平桥、月台、琉璃门、五供、方城(上立明楼)、月牙城、宝城、宝顶。

皇帝、皇后、亲王、公主、嫔妃的陵制级别相当严格,形成了一套程式化的规则。

明朝的皇帝陵墓明朝(1368年-1644年)是中国历史上一个伟大的朝代,共有十六位皇帝。

他们统治期间,留下了许多宏伟的陵墓,其中许多至今仍然保存完好。

本文将介绍明朝的皇帝陵墓,包括它们的地理位置、建筑特点以及文化意义。

一、定陵定陵位于北京市昌平区八达岭西北部,是明成祖朱棣和明英宗朱祁镇的陵墓。

始建于明成祖朱棣成祖时期,占地面积达到46公顷。

定陵的建筑群分为两大部分,一是主陵区,包括明陵、德陵和景陵,二是神道区,包括神道、石道和琉璃瓦道等。

主陵区的建筑主要由门楼、牌坊、石碑、宁陵、碑亭、神路、石刻等组成,其中最著名的建筑是宁陵。

宁陵是皇帝下葬的陵墓,气势宏伟,由青白石雕凿而成,具有浓厚的明代建筑风格。

神道区是通往主陵区的道路,主要有神道、石道和琉璃瓦道。

神道两旁石狮和石驼是定陵的特色,它们雄伟壮观,具有独特的艺术价值。

定陵是明代陵墓中保存最完整、最完整的一个,其建筑风格受到了后世陵墓的影响,并对后来的建筑艺术产生了深远的影响。

因此,定陵被列为世界文化遗产之一。

二、明十三陵明十三陵是明成祖及其妃子、皇后和后嗣共计十三座陵墓的总称,位于北京市昌平区西北部的天寿山。

明十三陵分为东陵和西陵两大区域,其中东陵有明成祖陵和明思宗陵,西陵有明太祖陵,明成祖陵位于东陵中心,是最大最重要的陵墓。

明十三陵的建筑特点与定陵相似,主要建筑有石牌楼、拱门、神道、宁陵等,在规模和体制上都比较庞大。

这些陵墓的风格与地理环境相结合,充分展现了明代陵墓建筑的特点。

明十三陵以其壮丽的建筑和丰富的文化内涵而闻名于世。

世界上重要的皇帝陵墓之一。

三、明神陵明神陵是明英宗陵墓,位于河北省保定市易县西北方的从台村。

明神陵以其建筑风格独特而闻名,是明代陵墓建筑的重要代表之一。

明神陵的主要建筑有门楼、碑亭、石驼、宁陵等。

宁陵是整个神陵的核心,其规模和造型都非常雄伟。

石驼是神陵的特色之一,它们分布在宁陵两侧,形态各异,栩栩如生。

明神陵是明代皇帝陵墓中保存较为完好的一个,其建筑风格独特,给人以深刻的艺术印象。

明十三陵,是明朝十三个皇帝的陵墓。

坐落在北京西北郊昌平区境内的燕山山麓的天寿山。

总面积一百二十余平方公里。

这里自永乐七年(1409)五月始作长陵,到明朝最后一帝崇祯葬入思陵止,其间230多年,先后修建了十三座金碧辉煌的皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太监墓。

共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、二位太子、三十余名妃嫔、一位太监(世系表)。

明十三陵坐落于位于北京市昌平区北部的天寿山麓。

距离北京约五十公里,沿八达岭高速公路北行,驱车约需四十分钟。

明代时,于途中的沙河镇北,建有七孔石造"朝宗桥"。

在镇东,则筑有壮丽的"巩华城"。

该城原为嘉靖皇帝祭陵时中途休息的行宫,现仅存遗址。

十三陵地处东、西、北三面环山的小盆地之中,山明水秀,景色宜人。

明代术士认为,这里是"风水"胜境,绝佳"吉壤"。

因此被明王朝选为营建皇陵的"万年寿域"。

该陵园建于1409~1644年,距今已有300~500多年历史。

陵区占地面积达40平方公里,是中国乃至世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群,十三陵作为中华民族古老文化的一部分,与陵区自然景观交相辉映,形成一处风景优美文化内涵深刻的旅游胜地。

明十三陵是明朝迁都北京后13位皇帝陵墓的皇家陵寝的总称,依次建有长陵(成祖)、献陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、庆陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗),故称十三陵。

景区已开放景点有长陵、定陵、昭陵、神路。

明十三陵是中国历代帝王陵寝建筑中保存得比较好的一处。

而且建筑雄伟,体系完整,具有较高的历史和文物价值。

中华人民共和国成立后,政府为了保护这一文物古迹,从解放初期就开始进行维修,并将十三陵作为全国重点文物加以保护。

1957年,北京市政府公布十三陵为北京市第一批重点古建文物保护单位。

十三陵是明朝的13位皇帝的陵墓所在地,位于北京市昌平区。

具体来说,十三陵包括:

1.献陵:明仁宗朱高炽的陵墓,位于陵区正中,是十三陵的首陵。

2.景陵:明宣宗朱瞻基的陵墓,位于献陵的后面。

3.裕陵:明英宗朱祁镇的陵墓,位于景陵的后面。

4.泰陵:明代宗朱祁钰的陵墓,位于裕陵的后面。

5.康陵:明宪宗朱见深(原名朱见济)的陵墓,位于泰陵的后面。

6.昭陵:明孝宗朱祐樘的陵墓,位于康陵的后面。

7.茂陵:明武宗朱厚照的陵墓,位于昭陵的后面。

8.瑞宁侯魏忠贤墓:在茂陵旁边,是明朝大太监魏忠贤的墓地。

9.思陵:明世宗朱厚熜的陵墓,位于茂陵的后面。

10.德陵:明穆宗朱载垕(音厚)的陵墓,位于思陵的后面。

11.献陵:明神宗朱翊钧(音允)的陵墓,位于德陵的后面。

12.定陵:明光宗朱常洛的陵墓,位于献陵的后面。

13.永陵:明熹宗朱由校(音校)的陵墓,位于定陵的后面。

这些陵墓中,除了献陵、景陵、裕陵、思陵、德陵、献陵、定陵和永陵外,其他陵墓都被盗掘过。

明十三陵明十三陵位于北京市昌平区,因埋藏了明代13位皇帝而得名,随葬的还有23位皇后和众多的嫔妃、太子、公主以及从葬宫女等;1992年,明十三陵被专家评定为“世界上保存完整、埋葬皇帝最多的墓葬群”;2003年,明十三陵作为南京明孝陵的补充被联合国教科文组织列入“世界文化遗产名录”;我们都知道明代有16位皇帝,为什么只有13位葬在这里,那么其他三位是谁,葬于何处呢;我们知道抗曹,、,死后自,;明正统,率50,;景泰元年1450年七月,瓦剌首领也先将英宗送回,景泰帝就将他软禁在南宫今南池子一带;景泰八年1457年正月景泰帝病重;十七日深夜,朝臣徐有贞、石享等人带一千名军士从南宫救出英宗,直奔大内,英宗一行来到东华门,以太上皇身份大声喝退门卫;最后闯进奉天殿今太和殿,宣布重新登基,史称“夺门之变”;英宗复辟后,将朱祁钰降为郕王,不久朱祁钰死于西宫,以亲王礼制葬于金山;成化年间,宪宗朱见深为朱祁钰平反,复称景泰帝,并以皇陵规格改、扩建了金山陵;说起这个明英宗朱祁镇,不得不提一下中国的宦官制度;起源、宦官来源、宦官弄权和王振其人明十三陵建造还要从明永乐皇帝登基说起,燕王朱棣夺取了王位后,在南京称帝,为政权的巩固一心想迁都北京;永乐五年1407年,朱棣的皇后徐氏去世,朱棣为了表示其迁都北京的决心,下令在北京郊区选址建陵帝陵通常选在京城附近;最终选定昌平的天寿山作为“寿宫吉壤”,永乐七年1409年正式在此建长陵,到永乐十四年1416年三月,明,猪进,也不能用;,龙要真;察砂,,天寿山是太,但气遇风则散,镇山,东有蟒山,西有虎峪,正合风水的左青龙、右白虎之说,南面有龙、虎二山做为案山,温榆河二水从正北流向东南,斜贯“明堂”群山中的盆地,合乎抱水之说,所以这里确实是风水宝地;十三陵陵区占地40平方公里,陵区内苍松翠柏,建筑红墙黄瓦,既庄严肃穆,又金碧辉煌;但后来地面上的建筑曾几次遭到破坏,最严重的一次是清军入关;明末清太祖崛起于东北,有人说清兵的强盛和他们的祖坟风水有关,他们祖坟在房山,如果捣毁,清兵则灭;所以明天启年间就派人毁了房山金陵,并建关帝庙镇之;所以清兵入关后就采取同样的报复手段;到了乾隆年间,为了笼络汉人,于乾隆五十年1785年下令修缮了明陵;民国时期,当地豪绅争夺产权,明陵又遭到破坏;新中国成立后,党和政府又对明十三陵进行了开发和保护;十三陵的陵号按所葬皇帝在位的历史顺序分别为:长、献、景、裕、茂、泰、康、永、昭、定、庆、德、思十三陵;这13座陵墓,现仅有长陵、定陵向游客开放,其中定陵地,是陵区;碑,碑背面石雕群,,两卧两立;人有文臣、武臣、勋臣各4人;这些体现了帝王生前的威仪和死后的尊严;石像生北端有一座门叫棂星门,俗称龙凤门,三门六扉,门额是端各饰有火焰宝珠,俗称“火焰牌坊”;长陵是十三陵中的第一陵,占地10公顷,是明朝第三位皇帝朱棣和皇后徐氏的合葬陵;明成祖朱棣,是明太祖朱元璋的第四子,生于元至正二十年1360年,明洪武三年1370年被封为燕王;朱元璋死后,他以“靖难”之名,大军南下进入南京,于建文四年1402年夺得皇位,当年六月在南京奉天殿登基,年号为“永乐”;永乐二十二年1424年七月,朱棣亲征漠北,病逝在榆木川;同年十二月葬入长陵,谥号“文”,庙号“成祖”;朱棣在明代历史上是一位颇有作为的皇帝;在作燕王时,多次亲帅出征,为平定北方立下战功;称帝后,仍征战南北,巩固了明朝的统治,并作出了迁都北京的重大决策;他在经济、文化、外交等方面均有所建树;,出好关系,,,成大殿仿明代皇宫金銮殿而建,宽9间,深5间,是国内罕见的大型殿宇之一;殿顶是最高等级的重檐庑殿顶,上面是黄色琉璃瓦;此殿的大小构件,用材均为名贵金丝楠木;殿内有60根楠木支撑,中间最粗的4根直径在1米以上;祾恩门和祾恩殿是我国最好的楠木殿;殿后是明楼,明楼是每座陵墓的标志,也是每座陵墓中轴线上最高的建筑,楼顶为重檐歇山顶,明楼两侧是宝城,宝城圆丘为宝顶,下面即是地宫,长陵地宫没有挖掘;现在我们前往定陵进行参观;定陵是明代第13位皇帝神宗万历帝朱翊钧及孝端和孝靖两位皇后的合葬陵;朱翊钧是明代在位时间最长的皇帝,在位48年,但其贪婪怠惰、视酒如命;他生于嘉靖四十二年1563年,隆庆六年1572年即位,当年9岁;即位初,在首辅大臣张居正的辅佐下,各方面都得到较好的发展;1582年,张居正病故,亲政不久的万历帝便利用祭陵的机会为自己选定陵位;他花费白银800万两,历时6年,修建了工程质量极佳的定陵;竣工后,他还亲往查验,觉得十分满意,;,国运日衰,,天启年间光宗朱常洛,孝端皇后一起下葬;,传说是龙生九子之一,因其好负重,故用其驮石碑;定陵出土文物陈列室内详细提供了墓主及其陵墓发掘过程的介绍,南北两个展室内陈列了出土的随葬品;明楼是陵墓的标志;此明楼为石结构建筑,彩漆雕饰;明楼是定陵地面上保存最完好的建筑;在明楼的黄色琉璃瓦顶上,有一块高大的石榜,刻有陵号“定陵”二字;明楼内碑额上有“大明”二字,碑身刻有“神宗显皇帝之陵”,“神宗”是庙号,“显”是皇帝的谥号;定陵是十三陵中惟一挖掘了地宫的陵墓;1956年5月正式开始动工,1958年结束;工作人员最先发现定陵宝城西南侧墙上露出了一条券门,于是在正对券门的位置开了第一条探沟,大家看这里就是第一条探沟所在处,在探沟底部发现用城砖砌成的隧道;3个月后,沿隧道的方向在明楼西面开第二条探沟,大家看就是这个方向;在此挖掘中,碰到了刻有“此石至金刚墙前皮十六丈、深三丈五尺”文字的石碑,从而为打开地宫指明了方向;沿着石碑指明的方向,又开了第三条探沟,就在明楼后正对着墓门的方向,找到了石隧道,石门;;下厚上薄,周,明楼与宝城相连;成,,;后殿是最大的殿堂,地面铺的是磨光的花斑石,前、中、左、右殿地面铺的是“金砖”,“金砖”又称澄浆砖,此砖铺在地上,光润耐磨,越擦越亮;在定陵地宫中,前殿没有任务陈设;中殿陈设有万历皇帝和孝端、孝靖皇后的汉白玉神座,神座前有黄色琉琉五供和青花云龙大瓷缸;后殿白石镶边的棺床上有万历皇帝和孝端、孝靖两位皇后的棺椁,还有装有随葬品的红漆大木箱26个;左右配殿没有任何设施,有人推测原是放两位皇后棺椁的,但万历皇帝和孝端皇后死后一个月,光宗朱常洛也辞世,两位皇帝及一位皇后下葬,另还有一位皇太后要迁葬,这些工作都落在明熹宗朱由校身上,准备工作十分仓促,下葬当天三个棺椁一同下葬,当时正值雨季,皇后配殿的墓道可能不便打开,所以三个棺椁都从正门进入地宫,由于配殿甬道太窄,皇后的棺椁进不去,只好和皇帝棺椁一并放入后殿;汉白玉神座形状象皇帝、皇后生前的御座;万历皇帝的上面雕有龙头,象征皇帝;两位皇后的上面雕有凤头,象征皇后;三个神座原来是“品”字形摆放,后为便于参观,摆成“三”字形;;,名为“长明灯”;,,内填黄土,,右边一个是可以沟通阴阳,;,到。

解密明十三陵千古风水之谜1,明朝十六个皇帝为何称十三陵:明朝开国皇帝朱元璋,建都于南京,死后葬于南京钟山——明孝陵。

第二帝朱允文(建文帝)因其叔父朱棣以“靖难”为名发兵打到南京,建文帝有说当和尚的,有说烧死的,总之下落不明,所以没有陵墓。

第七帝朱祁钰,其兄英宗皇帝被瓦剌所俘,在太后和大臣的旨意下朱祁钰即了帝位(景帝),后英宗被放回,在心腹党羽的策划下,搞了一场“夺门之变”,景帝朱祁钰被害,英宗不承认朱祁钰是皇帝,将其在天寿山提前修建的陵墓也给捣毁了,而以“王”的身份将他葬于北京西郊玉泉山。

这样,明朝十六帝有两位葬在别处,一位下落不明,其余十三位都葬在天寿山,所以称“明十三陵”。

2,明十三陵皇帝排序:长陵(成祖)、献陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(宪宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、庆陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗)。

3,明十三陵的风水格局:明十三陵始建于永乐七年(1409年)。

为了求得吉祥的墓地,明成祖朱棣皇帝命江西廖均卿风水师在现在的北京昌平区境内找到了这一片山地,经朱棣亲自勘察确认后并封为天寿山,朱棣死后葬于此地。

以后的十二代明朝皇帝也相继把陵墓建造在这里,在具体确定他们的墓址时,都有风水师参与点穴的。

十三陵所处的地形是北、东、西三面环山,南面开放宽敞,山间众溪汇于陵前河道后,向东南奔泻而去。

尤其是长陵位于来龙的正脉,陵前6公里神道两侧有两座小山,东有蟒山形成龙山、西有虎峪山作为虎山,位于天寿山南面相对而峙,温榆河与其它小河蜿蜒往东南方汇聚成一湖泊,解放后已建成十三陵水库,龙盘虎踞把守着十三陵水口,重峦迭章,如拱似屏,气势宏伟的帝王陵墓。

符合背靠玄武,左青龙、右白虎,前朱雀的四灵方位风水格局。

天寿山主峰海拔700米,山势延绵,龙脉旺盛,陵墓坐北朝南而立,靠山雄伟壮观,左右护砂环抱,朝向南面远处一直伸展至北京小平原,前景开阔。

陵墓的明堂平坦宽广,山上草木丰茂,地脉富有生气,无疑是一处天造地设的帝陵吉壤。

明朝皇族陵墓群如若研究明朝的皇家陵墓恢弘壮观,至今为止都有着很高的文物价值、历史价值、美学价值。

同时,明朝的皇家陵墓对后世的影响亦是颇大。

它对我国的陵墓发展起到了很多的影响。

讲到明朝的皇家陵墓,那么首先必讲明十三陵,明十三陵是中国明朝皇帝的墓葬群,坐落于北京市昌平区天寿山麓,总面积一百二十余平方公里,距离天安门约五十公里。

自永乐七年(1409)五月始作长陵,到明朝最后一帝崇祯葬入思陵止,其间230多年,先后修建了十三座皇帝陵墓、七座妃子墓、一座太监墓。

共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、二位太子、三十余名妃嫔、两位太监。

该陵园建于1409~1644年,距今已有300~500多年历史。

陵区占地面积达40平方公里,是中国乃至世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。

那么我们按照明十三陵的建立时间顺序来了解一下明十三陵的恢弘,明长陵位于北京市昌平区怀长路上,处在天寿山主峰南麓,是明朝第三位皇帝成祖文皇帝朱棣(年号永乐)和皇后徐氏的合葬陵寝。

在十三陵中建筑规模最大,营建时间最早,地面建筑也保存得最为完好。

它是十三陵中的祖陵,也是陵区内最主要的旅游景点之一。

长陵于永乐七年(1409年)开始修建,永乐十三年(1413年)完工。

现存建筑有宝城、明楼、石五供、两柱牌楼门、祾恩殿、祾恩门、碑亭以及三进院落的宫墙和因墙而设的陵门、角门等。

地宫未发掘,同时没有被盗墓记录。

长陵目前对公众开放。

明定陵是明代第十三位皇帝神宗显皇帝朱翊钧(年号万历)的陵墓。

这里还葬有他的两个皇后。

该陵坐落在大峪山下,位于长陵西南方,建于1584~1590年(万历十二年至万历十八年)。

主要建筑有祾恩门、祾恩殿、宝城、明楼和地下宫殿等。

占地182000平方米。

它是十三陵中唯一一座被发掘了的陵墓。

明昭陵位于大峪山东麓,是明朝第十二代皇帝穆宗庄皇帝朱载垕(年号隆庆)及其三位皇后的合葬陵寝。

昭陵是十三陵中第一座大规模复原修葺的陵园,也是陵区正式开放的旅游景点之一。

明十三陵各陵介绍长陵是明十三陵的祖陵,这里葬着明成祖朱棣和他的皇后。

朱棣这人可厉害啦,他当皇帝的时候干了不少大事呢。

长陵的建筑那叫一个宏伟,红墙黄瓦的,看着就特别有皇家范儿。

陵寝前面的神道啊,石像生一个个栩栩如生,就像忠诚的卫士守护着朱棣的陵寝。

你走在那神道上,感觉就像穿越回了明朝,能想象到当年的皇家气派。

献陵是明仁宗朱高炽的陵寝。

这朱高炽虽然在位时间不长,但是他可是个挺不错的皇帝呢。

献陵相对来说就比较朴素啦,没有长陵那么奢华。

不过这也体现了他的节俭风格。

这里的一草一木似乎都在诉说着他的故事,感觉他就像一个低调又务实的老人,默默地在这片土地下安息。

景陵是明宣宗朱瞻基的陵墓。

朱瞻基可是个很有才华的皇帝,他统治下的明朝那也是繁荣昌盛的。

景陵的环境特别清幽,周围的山峦就像天然的屏障。

在这里,仿佛能看到朱瞻基当年在宫廷里作画、下棋的优雅模样,他的陵寝也像是他艺术气质的一种延续,充满了一种宁静又高雅的氛围。

裕陵是明英宗朱祁镇的陵寝。

朱祁镇的一生那可真是大起大落啊。

他年轻的时候做了些糊涂事,后来又经历了很多磨难。

裕陵就像是他一生的见证者。

走进裕陵,你能感受到一种复杂的情绪,既有他年少轻狂时的余韵,也有他经历沧桑后的沉稳。

茂陵是明宪宗朱见深的陵墓。

朱见深和他的万贵妃之间的爱情故事那可是广为流传啊。

茂陵这里就像是他们爱情的一个归宿。

在这个陵寝里,仿佛能看到朱见深对万贵妃的那种深情,这种深情在皇家之中显得格外特别,就像一阵温暖的风,吹过这片古老的土地。

泰陵是明孝宗朱佑樘的陵寝。

朱佑樘可是个难得的好皇帝,他的一生清正廉洁,对百姓特别好。

泰陵周围的风景就像他的品德一样美好。

这里的宁静祥和,就像朱佑樘在位时给百姓带来的安居乐业的生活一样。

康陵是明武宗朱厚照的陵墓。

朱厚照这个皇帝可调皮啦,他总是干一些离经叛道的事儿。

康陵也有一种独特的风格,就像朱厚照这个人一样充满了个性。

虽然他的行为有时候让人哭笑不得,但也给明朝的历史增添了一抹不一样的色彩。

明代历代皇帝的陵寝简介从明太祖朱元璋开国到明思宗朱由检忘明的276年间,明代共有16朝在位皇帝。

除明惠帝朱允炆在“靖难之役”失踪而没有陵寝,其他皇帝都分别建有陵寝与皇后合葬。

此外,朱元璋为父母和三代祖追封帝后尊号,营建了皇陵和祖陵;明惠帝朱允炆称帝后,依制追尊父母为帝后,使其父亲的东陵具备了明代帝陵的文化地位;明世宗朱厚熜由藩王继统后,也追尊父母为帝后并改建原有王坟为显陵。

这样,明代实际共建有十九座帝陵,分布在安徽凤阳、江苏盱眙、南京、北京、湖北钟祥等地。

这些陵墓各具特色,代表了明朝不同时期的建筑水平,墓中人物与整个明王朝的历史密切相关,是研究明朝历史必不可少的实物资料。

孝陵孝陵位于南京钟山南麓独龙阜,是明太祖朱元璋和孝慈皇后马氏的合葬陵墓。

明太祖朱元璋(1328——1398),濠州(今安徽凤阳)人,17岁入寺为僧,元至正十二年(1352)参加元末农民起义军,晋升一军统帅。

十六年率兵攻取集庆(今南京),二十四年自立为吴王,二十八年(1368)登基称帝,定国号大明,年号洪武。

随后推翻元朝统治,统一全国。

洪武三十一年(1398)闰五月初十逝世,享年71岁。

同月葬孝陵。

洪武九年(1376)孝陵动工兴建。

十五年九月玄宫建成,葬入已故马皇后,翌年孝陵殿落成。

永乐十一年(1413),明成祖朱棣添建“大明孝陵神功圣德碑”和碑亭。

孝陵建筑组群结合风水形势布置,划分成前后两区:前区在陵寝南部,以下马牌坊为起点进入陵园大金门,沿之形神道绕岗蜿蜒而行,沿途依次布置神功圣德碑亭、石兽、石人、棂星门;后区在陵寝北部,背倚钟山独龙阜。

纵向配置三进院落,由南往北顺序安排了文武方门、中门、享殿、配殿、后门、方城明楼和宝城、宝顶等主体建筑。

前后两区众深达3千米。

皇陵皇陵位于安徽凤阳明中都城西南,是明太祖朱元璋为其父亲仁祖淳皇帝朱世珍与母亲淳皇后陈氏建造的陵墓,他们的帝、后尊号是朱元璋登基后追封的。

洪武二年(1369)二月,朱元璋率先按照帝王陵寝规制改建父母园寝,十年后落成,成为最早建置的明代帝陵。

皇陵建筑组群坐南朝北,以中轴线有序展开,设有棂星门、明楼、神道、金门、享殿、后红门等建筑,并用外土城、砖城和皇城等三重城墙围合。

砖城和皇城之间神道两旁象征朝会仪仗的石像生是明代最早、也是历代陵寝中最庞大的石像生群,共有32对。

祖陵祖陵位于江苏盱眙洪泽湖西岸杨家墩,是明太祖朱元璋为其高祖父、曾祖父和祖父三代祖考建造的衣冠冢,也是祖父的实葬墓。

洪武元年(1368)正月,朱元璋登基后追尊高祖父朱百六为玄皇帝,曾祖父朱四九为恒皇帝,祖父朱初一为裕皇帝,父亲朱世珍为淳皇帝。

祖陵始建于洪武十九年(1386)八月,历时三年竣工,规制参照皇陵,按套方式格局建置了外罗城、砖城和皇城,主要建筑有享殿、配殿、金门、红门、棂星门、金水桥、井亭、神厨、神库、宰牲亭、神道石刻等。

十三陵十三陵位于北京昌平天寿山麓,是明朝迁都北京后,除景泰帝之外其余十三位皇帝的陵墓建筑群,陵区方圆80平方公里,群山环抱,川原秀丽。

其陵区南部长达7千米的总神道上,列置石牌坊、大红门、神功胜德碑亭和华表、石像生及龙凤门等墓仪设施,导向陵区北部。

居中是背倚天寿山主峰的长陵陵宫建筑群,其他帝陵“逊避祖陵”相应缩减规模,拱列在两旁群峰下。

气势磅礴的大规模陵寝建筑集群结合山水胜景布局,凸显了长陵的主体地位,也强化了各帝陵的整体联系,成为举世瞩目的伟大艺术杰作。

东陵东陵位于南京钟山南麓,是明兴宗(追封为孝康皇帝)朱标与妃常氏的合葬陵墓。

明兴宗朱标(1355——1392)是太祖朱元璋的长子,洪武元年(1368)被立为皇太子。

十年起,协助其父处理国家政务,二十四年奉命巡抚陕西劳累染病,于二十五年四月不幸谢世,朱元璋将其袝葬孝陵东侧,史称“东陵”。

朱标之子朱允炆登基后,追尊皇考为孝康皇帝,庙号兴宗,母常氏为孝康皇后。

东陵与孝陵毗邻,北依山地,南临平岗,自东北流向西南的御河将两陵围绕在同一陵域内。

从总体布局上看,东陵大致采用孝陵制度,在规模上和建筑内涵上相应缩减,设有寝园大门、孝殿前门、享殿、宝顶等主要建筑。

长陵长陵位于北京昌平天寿山主峰南麓,是明成祖朱棣和仁孝皇后徐氏的合葬陵墓。

明成祖朱棣(1360——1424)是明太祖朱元璋的第四个儿子,洪武三年(1370)封燕王,十三年就藩北平。

建文四年(1402)即皇帝位,次年改元年永乐。

永乐二十二年(1424)七月病逝,享年65岁,十二月葬长陵。

永乐七年(1409)五月始建长陵,嗣后被荟萃天寿山群峰下的其他十二座帝陵尊为祖陵,成为明十三陵的主体。

长陵总体布局划分分为前后两区,陵寝前区配置了石牌坊、大红门、神功胜德亭、望柱、石像生群、棂星门的空间序列,后区陵宫的三进院落建有长陵门、神厨库、祾恩门、东西配殿、祾恩殿、陵寝门、方城明楼、宝城宝顶的程序组织,其建筑形制和规模与孝陵相应一致。

随着十三陵的形成,长陵的前导神道成了全陵区的主要陵道。

献陵献陵位于北京昌平天寿山西峰南麓,是明仁宗朱高炽和皇后张氏的合葬陵墓。

明仁宗朱高炽(1378——1425)是成祖长子,洪武二十八年立为燕王世子,永乐二年(1404)立为皇太子,二十二年即皇帝位,次年改元洪熙。

洪熙元年(1425)五月病逝,在位10个月,享年48岁。

九月葬献陵。

献陵自洪熙元年七月开工,八月玄宫告竣,正统八年(1443)三月明楼最后落成。

建筑规模显著缩减,成为后世帝陵“逊避祖陵”的先范。

景陵景陵位于北京昌平天寿山东峰东南麓,是明宣宗朱瞻基和孝恭皇后孙氏的合葬陵墓。

明宣宗朱瞻基(1399——1435)是仁宗长子,永乐九年(1411)立为皇太孙,二十二年立为皇太子。

洪熙元年(1425)即皇帝位,次年改元宣德。

宣德十年(1435)正月逝于乾清宫,享年37岁。

六月葬景陵。

宣德十年正月景陵动工,明楼等延至天顺七年(1463)才最终告成,为十三陵中最小的陵墓。

裕陵裕陵位于北京昌平天寿山西峰石门峰南麓,是明英宗朱祁镇和孝庄皇后钱氏的合葬陵墓,附葬孝肃皇后周氏。

明英宗朱祁镇(1427-1464)是宣宗长子,宣德三年(1428)立为皇太子,十年正月即皇帝位,次年改元正统。

正统十四年(1449),蒙古瓦刺部大举南犯,英宗御驾亲征,败走被俘。

次年放回,皇位已让。

景泰八年(1457)宫变,英宗再登皇位,改元天顺。

天顺八年(1464)正月病逝,在位前后22年,享年38岁。

临终遗诏,废殉葬制。

天顺八年二月裕陵破土兴工,五月建成玄宫,葬入英宗,六月主体工程告竣。

陵寝建筑布局及规模都直接承袭献陵和景陵。

景泰陵景泰陵位于北京西郊金山南麓,是明代宗朱祁钰和贞惠景皇后汪氏的合葬陵墓。

明代宗朱祁钰(1428——1457)是宣宗次子,英宗朱祁镇的异母弟。

宣德十年(1435)英宗即位后封朱祁钰为郕王。

正统十四年(1449)八月“土木之变”,九月朱祁钰即皇帝位,次年改元景泰。

景泰八年(1457)正月发生“夺门之变”,二月代宗被废为郕王,同月去世,享年30岁。

死后以王礼葬京西金山。

成化年间,宪宗念及叔父有功于国,恢复景泰帝号,下令修整代宗陵寝。

当时修建的有享殿、神厨、神库、省牲亭、祠祭署、内宫房、碑亭等建筑。

茂陵茂陵位于北京昌平天寿山陵区的聚宝山南麓,是明宪宗朱见深和孝贞皇后王氏的合葬陵墓,袝葬孝穆皇后纪氏和孝惠皇后邵氏。

明宪宗朱见深(1447——1487)是英宗长子,正统十四年(1449)立为皇太子。

景泰三年(1452)废为沂王。

天顺元年(1457)复立为皇太子。

八年即皇帝位。

次年改元成化。

成化二十三年(1487)八月去世,享年41岁。

十二月葬茂陵。

成化二十三年九月,茂陵启土兴建,十二月玄宫建成,第二年即弘治元年(1488)四月工竣,陵墓规制大体如裕陵。

嘉靖十六年(1537)七月,又在陵宫入口祾恩门南面的神道中央添建神道碑和碑亭。

泰陵泰陵位于北京昌平天寿山陵区的笔架山南麓,是明孝宗朱祐樘和孝康皇后张氏的合葬陵墓。

明孝宗朱佑樘(1470——1505)是宪宗第三子,成化十一年(1475)立为皇太子,二十三即皇帝位,次年改元弘治。

弘治十八年(1505)五月逝于乾清宫,享年36岁。

十月葬泰陵。

弘治十八年六月,泰陵开工兴建,规制参照裕陵和茂陵。

第二年即正德元年(1506)三月工程告竣。

康陵康陵位于北京昌平天寿山陵区的金陵东麓,是明武宗朱厚照和孝静皇后夏氏的合葬陵墓。

明武宗朱厚照(1491——1521)是明孝宗长子,弘治五年(1492)立为皇太子,十八岁即皇帝位,次年改元正德。

正德十六年(1521)三月逝于豹房,享年31年,九月葬康陵。

正德十六年四月康陵开工,翌年即嘉靖元年(1522)六年,主体工程告破,规制一如泰陵。

嘉靖十六年(1537)七月,祾恩门南又添建了神道碑和碑亭。

显陵显陵位于湖北钟祥东北纯德山南麓,是明睿宗献皇帝朱祐杬和献皇后蒋氏的合葬陵墓。

睿宗献皇帝朱祐杬(1476——1519)是宪宗次子,世宗朱厚熜的生父,成化二十三年(1487)封为兴王,弘治七年(1494)就藩钟祥,正德十四年(1519)六月去世,享年44岁。

世宗登基后追封父母帝、后尊号,嘉靖三年(1524),世宗诏定父母所葬之兴献王坟为显陵。

嘉靖六年,改建“如天寿山七陵之制”,历时五年告一段落。

嘉靖十八年,在旧宝城北面兴建新玄宫和宝城。

此后陵寝不断增华,直到嘉靖三十五年九月才最后完工。

显陵围陵面积183.15公顷,整个陵园双城封建,为历代帝王陵墓中绝无仅有。

永陵永陵位于北京天寿山陵区的阳翠岭西南麓,是明世宗朱厚熜和孝洁皇后陈氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寝。

朱厚熜的年号“嘉靖“史称嘉靖皇帝,在位时间45年,是明朝皇帝在位时长,所以嘉靖皇帝的永陵修建规模仅次于明成祖的长陵,迄今保护较好。

昭陵昭陵位于北京天寿山陵区的大峪山东南麓,是明穆宗朱载垕和孝懿皇后李氏的合葬陵墓,袝葬孝安皇后陈氏及孝定皇后李氏。

明穆宗朱载垕(1537——1572)是世宗第三子,嘉靖十八年(1539)封裕王,四十五年即皇帝位,次年改元隆庆。

隆庆六年(1572)五月于乾清宫病故,享年36岁。

九月葬昭陵。

昭陵是利用明世宗朱厚熜为父母建成却又空置的地宫建造的。

自隆庆六年六月开工兴建,第二年即万历元年(1573)六月竣工。

万历九年五月,又按朱翊钧的旨意加高了宝城和宝顶。

定陵定陵位于北京天寿山陵区的大峪山东麓,是明神宗朱翊钧和孝端皇后王氏、孝靖皇后王氏的合葬陵墓。

明神宗朱翊钧(1563——1620)是穆宗第三子,隆庆二年(1568)立为皇太子,六年即皇帝位,年仅10岁,次年改元万历。

万历四十八年(1620)七月逝于宏德殿,享年58岁。

十月葬定陵。

定陵规制效仿永陵而更加奢侈,自万历十二年(1584)十一月动工,十八年六月告成,耗银八百万两。

1957年定陵地宫经过考古发掘整理开放,成为明代帝陵中唯一重见天日的地宫。