英美文学与电影

- 格式:doc

- 大小:486.50 KB

- 文档页数:4

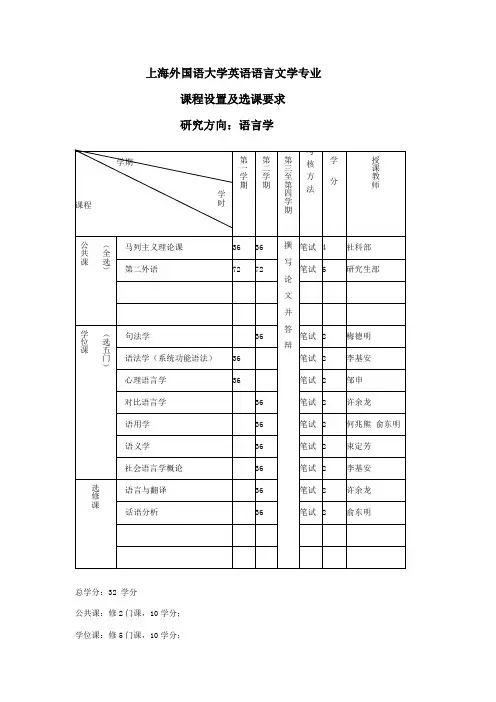

上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:语言学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:英美文学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)* 莎士比亚研究:指所有莎士比亚著作课程,包括:奥赛罗,哈姆雷特,莎士比亚十四行诗。

上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:教学法总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:笔译学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:口译学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

英美文学主要作家及其作品☆英国文学名家名著《贝奥武甫》(Beowulf )是英国盎格鲁?撒克逊时期的一首英雄史诗,古英语文学的最高成就,同时标志着英国文学的开始。

史诗的第一部分讲述瑞典青年王子贝奥武甫来到丹麦,帮助丹麦国王赫罗斯加杀死了12年来常来进行夜袭的巨妖格伦德尔及他的母亲;第二部分简述了贝奥武甫继承王位,平安统治50年。

后来,他的国土被一条喷火巨龙蹂躏,老当益壮的贝奥武甫与火龙交战,杀死火龙,自己也受了致命伤。

杰弗里?乔叟(Geoffrey Chaucer ,1340-1400)是英国文学之父亲和前最杰出的作家。

主要作品有《坎特伯雷故事集》等。

作品的主要特点是主题、题材、风格、笔调的多样性及描写人对生活的追求的复杂性。

他的代表作品是《坎特伯雷故事集》(The Canterbury Tales )不仅描绘了31位朝圣者的各个社会阶层,而且也反映了他们各自叙述故事的不同风格,读者广泛,对后世影响很大。

威廉?莎士比亚(William Shakespeare ,1564-1616)是文艺复兴时期英国著名的剧作家和诗人。

他创作了大量的作品,其中包括喜剧、悲剧和历史剧。

他的剧本至今仍在许多国家上演,并为人们所普遍阅读。

莎上比亚的作品文才横溢,创造的喜、怒、哀、乐场面使人印象深刻,历久难忘。

主要作品有四大悲剧:《奥赛罗》(Othello)、《哈姆雷特》(Hamlet )、《麦克白》(Macbeth),《李尔王》(King Lear);四大喜剧:《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night’s Dream)、《威尼斯商人》(The Merchant of Venice)、《无事生非》(Much Ado about Nothing)和《皆大欢喜》(As You Like It)等。

此外,历史剧《亨利六世》(Henry VI)三部曲,爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet )也都很受欢迎。

- 160-校园英语 / 基础教育校本选修课程之英美名著与电影片段赏析宁波市鄞州区鄞江中学/潘崇村一、课程设计与课程定位英语语言学习的最佳状态是应该上升到文学的高度,而英语文学的最好形式就是英美国家的文学名著,这是英语语言学习的宝库。

但是对于高中生而言,阅读原版英美名著是较困难的,因为学生的词汇量和相应的文化背景等知识量的储备还不足以达到那么高的阅读水平。

因此我们设计的这门选修课程以英美名著为基础,选择了相应名著改编的电影为载体,通过电影可以让学生从视觉和听觉的角度更直观地理解英美名著的核心内容,使学生直接了解到国外当今以及历史上的语言的发展,历史、文化、建筑等多方面的社会状况,为提高学生的学习兴趣,了解所学语言国家的全面真实的情况提供一个直观的场景,拉近国与国之间的距离,有着身临其境的感觉。

高中阶段英语教学要培养学生用英语进行恰当的交流的能力;用英语获取信息、处理信息的能力;用英语进行思维的能力。

这里着重点在于能力的培养,这完全符合新课程标准对于英语教学的要求。

电影艺术的声情并茂,情景交融的场面感染着英语学习者,实践证明,这是一种深受学生欢迎的学习形式。

在英美文学欣赏课的教学之中运用多媒体技术可以增加单位时间内的教学内容,提高学生的学习兴趣。

二、课程纲要与内容简介本课程的开设满足了学生的学习实际,可以培养他们应用英语的能力,以适应社会发展的需要。

但由于课时的限制,我们只能节选和截取这些英美名著和相应改编的电影的精彩片段在课堂上加以呈现,让学生对这些片段进行学习和欣赏,从而体会英美名著的独特魅力和跨文化交际的差异。

英美文学名著为我们提供了有价值的权威的语言材料,文学作品可以穿越时空界限,了解所学语言国家不同历史时期的文化。

同时由于文学作品涉及不同阶层,不同阶级的形形色色的人,他们是虚构的人物,但又是生活中的人物,学习他们的语言又是学习活生生的语言,学生的语言知识会得到极大的丰富。

从一些经过改编的文学名著电影入手,采取由浅入深、逐步深入的方式进行教学是切实可行的。

1062007年第1期一哥特式小说是18世纪中后期的一种小说样式,先流行于英国,后蔓延到法国。

19世纪中叶勃朗特姐妹受法国作家霍夫曼恐怖故事影响,《简爱》、《呼啸山庄》等作品充满了哥特式小说味道,但已是英国哥特式小说的余韵了。

哥特式小说以恐怖与神秘为基本特征,环境多为荒郊充满阴森恐的怖城堡,故事往往发生在过去,特别是中世纪,情节充满鬼怪、神秘失踪、暴力、乱伦、幽闭、骇人听闻,甚至常有鬼怪精灵或其他超自然现象、离奇事件,人物多怪异、畸形、变态、阴冷,小说气氛阴森、神秘、恐怖,充满悬念,风格上常常有一定的理性色彩。

哥特(Goth)一词最初来自于条顿民族中哥特部落的名称。

原本居住在北欧的条顿民族,在长达几个世纪的迁徙流浪中,终于在公元5世纪摧毁了强大的西罗马帝国。

西罗马帝国灭亡一千多年后,意大利人法萨里(Vasari,1511—1574)在历史的封尘中又找出哥特一词来指称一种为文艺复兴思想家们所不喜欢的中世纪建筑风格。

这种建筑风格在12—16世纪期间盛行于欧洲,主要用于建造教堂和城堡。

法国的巴黎圣母院和英国的圣・保罗大教堂堪称代表性建筑。

这种建筑的特点是高耸的尖顶、厚重的石壁、狭窄的窗户、染色的玻璃、幽暗的内部、阴森的地道甚至还有地下藏尸所等。

在那些崇尚古希腊古罗马文明的文艺复兴思想家眼里,这种建筑代表着落后、野蛮和黑暗,正好是那取代了古罗马辉煌文明的所谓“黑暗时代”(theDark Ages)的绝妙象征;因此,用那个毁灭了古罗马的“野蛮”、“凶狠”、“嗜杀成性”的部落的名字来指称这种建筑风格自然就再适合不过了。

这样,在文艺复兴思想家们的影响下,哥特一词逐渐被赋予了野蛮、恐怖、落后、神秘、黑暗时代、中世纪等多种含义。

作为一种小说体裁,哥特小说产生于1764年。

这一年,贺拉斯・瓦尔浦尔(Horace Walpole)出版了著名小说《奥特朗托城堡》(The Gastle of Otranto)。

小说出人意料地成功,不到4个月就出了第二版,在这一版上,瓦尔浦尔为书名加上副标题“一个哥特故事”(A GothicStory)。

英美文学与英美电影的互动发展探析英美文学与英美电影之间存在着一种紧密的互动关系,彼此互相影响与借鉴。

英美文学作为一种重要的艺术表达形式,具有丰富的历史与传统,而英美电影则是20世纪以来美学与大众娱乐的重要媒介之一、通过对英美文学与电影的互动发展进行探索,我们可以看到两者之间的相互关系和相互依存,以及彼此对创作和表达形式的影响与启发。

首先,英美文学对英美电影的影响与借鉴是显而易见的。

许多经典文学作品都被改编成了电影,而这些改编作品不仅使原著文学作品更加广为人知,也通过电影的形式给观众带来了全新的视觉和音乐享受。

例如,《傲慢与偏见》、《雾都孤儿》、《了不起的盖茨比》等都是英美文学经典作品,它们的电影改编版本在电影界取得了巨大的成功,使这些作品得以在更广泛的群体中传播和影响。

同时,英美电影也从英美文学中汲取了丰富的灵感与素材,为观众带来了更加多元化和丰富的故事和人物角色。

电影导演和编剧常常会挑选具有文学意义和深度的作品进行改编,从而使电影作品更具艺术性和观赏性。

例如,著名导演斯坦利·库布里克的电影《闪灵》就是根据斯蒂芬·金的同名小说改编而成,通过电影的形式重新诠释和呈现了原著作品中的恐怖和心理因素。

此外,两者之间的互动也导致了英美文学与英美电影在创作主题和表达方式上的相互借鉴与探索。

英美文学作为一个包容和开放的艺术范畴,吸收了电影的悬疑、惊悚和科幻等流派元素,使得文学作品更加有趣和多元化。

例如,科幻小说家菲利普·K·迪克的作品《梦幻之城》和《机械时钟》运用了电影中的虚拟现实和时间旅行的概念,使小说的故事更加扣人心弦和具有科幻色彩。

而英美电影则从文学作品中获取了深度和思考的素材,使电影作品更富有内涵和文化价值。

例如,电影《卡萨布兰卡》从文学作品中得到了关于战争、爱情和人性的思考与表达,成为了一部具有政治和哲学意义的经典之作。

综上所述,英美文学与英美电影之间存在着一种独特而紧密的互动关系。

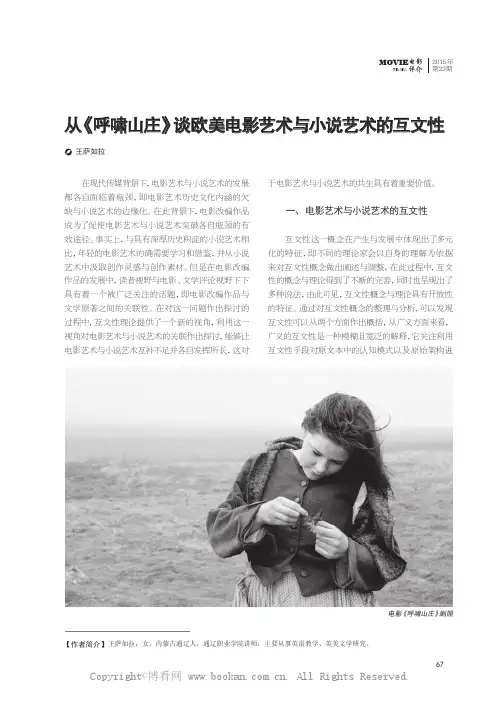

67MOVIE REVIEW 电影评介2015年第23期在现代传媒背景下,电影艺术与小说艺术的发展都各自面临着瓶颈,即电影艺术历史文化内涵的欠缺与小说艺术的边缘化。

在此背景下,电影改编作品成为了促使电影艺术与小说艺术突破各自瓶颈的有效途径。

事实上,与具有深厚历史积淀的小说艺术相比,年轻的电影艺术的确需要学习和借鉴,并从小说艺术中汲取创作灵感与创作素材。

但是在电影改编作品的发展中,读者视野与电影、文学评论视野下下具有着一个被广泛关注的话题,即电影改编作品与文学原著之间的关联性。

在对这一问题作出探讨的过程中,互文性理论提供了一个新的视角,利用这一视角对电影艺术与小说艺术的关联作出探讨,能够让电影艺术与小说艺术互补不足并各自发挥所长,这对于电影艺术与小说艺术的共生具有着重要价值。

一、 电影艺术与小说艺术的互文性互文性这一概念在产生与发展中体现出了多元化的特征,即不同的理论家会以自身的理解为依据来对互文性概念做出阐述与调整,在此过程中,互文性的概念与理论得到了不断的完善,同时也呈现出了多种说法,由此可见,互文性概念与理论具有开放性的特征。

通过对互文性概念的整理与分析,可以发现互文性可以从两个方面作出概括,从广义方面来看,广义的互文性是一种模糊且宽泛的解释,它关注利用互文性手段对原文本中的认知模式以及原始架构进从《呼啸山庄》谈欧美电影艺术与小说艺术的互文性王萨如拉【作者简介】王萨如拉,女,内蒙古通辽人,通辽职业学院讲师,主要从事英语教学、英美文学研究。

电影《呼啸山庄》剧照电影文学Film Literature行破坏,从而让文本的解读产生更多的可能性,这种看法的代表人物包括克里斯蒂娃、保罗·德曼等;从狭义方面来看,狭义的互文性在概念方面做出了较为精确的界定,这让互文性能够成为一种文本转换中可以利用的工具,并且能够被用于不同文本的解读中,这种看法的代表人物主要有热拉尔·热奈特。

基于文学作品改编完成的电影作品,可以被称作电影文本,二者之间所具有的派生关系,就涉及到了电影艺术与小说艺术之间的互文性,这种互文性在狭义方面主要体现在内容与形式两个方面。

百科知识英美文化

英美文化是指包括英国和美国在内的、英语为母语的文化。

由于

历史、文化、社会等因素的差异,英美文化存在一定的差异。

这种文

化深深地影响着全世界,尤其是经济、教育、科技、艺术等领域。

在英美文化中,英语是最重要的通用语言。

英国和美国的英语发音、语法和词汇都有所不同,但是两种英语都影响了全球的英语使用。

英美文化中也有很多共同的传统和价值观念,例如纪念日、宗教信仰、家庭价值观等等。

在娱乐方面,英美文化对音乐、电影、电视、文学等领域都有很

大的贡献。

英国的音乐界有许多知名人士,包括披头士乐队、皇后乐队、滚石乐队等等。

美国的电影行业也是全球最为发达的,许多好莱

坞电影都曾获得奥斯卡金像奖。

英美文学也享誉全球,莎士比亚、狄

更斯、乔治·奥威尔、海明威等都是伟大的作家。

英美文化有着悠久的历史和独特的传统,例如英国的下午茶、美

国的硬汉精神等等。

虽然两个国家的历史和文化不同,但是它们对世

界产生了很大的影响。

对于了解英美文化,更好地了解这两个国家以

及全球文化交流,都有着积极的意义。

第 32 卷 第 9 期2019 年 9 月江西电力职业技术学院学报Journal of Jiangxi Vocational and Technical College of ElectricityVol.32 No.9Sep.2019《戴珍珠耳环的少女》影片与小说对比解析徐剑莹(安徽建筑大学外语学院,安徽合肥 230022)摘 要:文学作品与电影是密不可分的,出色的文学作品往往给电影提供了无尽的灵感与素材,彼得•韦伯执导的《戴珍珠耳环的少女》就是极好的范例。

影片改编自美国作家特蕾西•雪佛兰的同名小说,在保留爱情主线的基础上,创造性地对原著进行删减和和改动,使小说和电影在叙事线索、叙事节奏和主题方面有显著不同,不仅谱写一首感人至深的爱情恋歌,更是讴歌了女性自我认知和自我成长。

对此,将从叙事线索、叙事节奏和主题深化等方面,详尽分析电影对原著的改编,以及这种改编所造成的影响。

关键词:叙事线索;叙事节奏;主题深化中图分类号:J905 文献标识码:B 文章编号:1673-0097(2019)09-0143-020 引言《戴珍珠耳环的少女》是美国作家特蕾西•雪佛兰的代表作,发表于1999年。

作者以荷兰著名画家约翰内斯•维米尔的传世名画《戴珍珠耳环的少女》为历史背景,虚构了一段发生在17世纪的浪漫爱情故事。

作品一出版就立刻占据了美国图书排行榜的高位,并获得了各方赞誉,作品被翻译成38种语言,全球销量达到500多万册。

2003年英国导演彼得•韦伯将其搬上大银幕,影片深受好评,并获得76届奥斯卡奖最佳艺术指导、最佳服装、最佳摄影等多项提名,从而跻身于经典佳片之列。

值得注意的是,电影在不同方面展现出和原著小说的差异。

1 叙事线索的不同小说中的故事发生在17世纪的荷兰小镇台夫特,16岁的少女葛丽叶因父亲意外失明而家境窘迫,被迫去画家维米尔家帮佣。

她被维梅尔的才华深深吸引,也逐渐地激发了自身的艺术天赋,两人相互吸引,眼神交会间情愫暗生。

英美文学经典与电影数组名英美文学经典与电影之间的关联可以追溯到很久以前。

文学作品被改编成电影的现象非常普遍,而电影也往往会借鉴文学作品的思想和主题。

以下是一些英美文学经典和它们的电影版本的比较和拓展。

1. 《傲慢与偏见》(Pride and Prejudice)这部小说是由简·奥斯汀创作的,被改编成了多个电影版本。

其中最著名的是 1995 年由乔安娜·莱德执导的版本。

这个版本的服装和化妆都非常精美,场景布置也非常精致。

影片成功地将小说中的人物形象和情节转化成了电影画面。

2. 《双城记》(A Tale of Two Cities)这部小说是由查尔斯·狄更斯创作的,也被改编成了多个电影版本。

其中最著名的是 1956 年由查尔斯·卓别林执导的版本。

这个版本的电影情节非常紧凑,视觉效果也非常出色。

影片成功地将小说中的历史背景和人物形象转化成了电影画面。

3. 《哈姆雷特》(Hamlet)这部小说是由威廉·莎士比亚创作的,也是他最著名的作品之一。

这部电影版本是 1980 年由迈克尔·霍普金斯执导的。

这个版本的电影非常经典,演员的表演也非常到位。

影片成功地将莎士比亚的文学语言转化成了电影画面。

4. 《简爱》(Jane Eyre)这部小说是由夏洛蒂·勃朗特创作的,也被改编成了多个电影版本。

其中最著名的是 1995 年由克里斯托弗·诺兰执导的版本。

这个版本的电影非常经典,女主角的表演也非常出色。

影片成功地将小说中的情节和人物形象转化成了电影画面。

英美文学经典和电影之间的相互转化和借鉴,使得这些作品更加深入人心,也为电影艺术的发展做出了重要的贡献。

从经典英美电影分析英美文学作品中的女性形象作者:李燚来源:《湖北函授大学学报》2018年第01期[摘要]大多数经典的英美电影都是通过在原著文学的基础上加以改编而成的,将文字想象转化为具象化的电影表达,有助于观众对原著中的文学角色进行更好理解。

女性角色在文学作品中占据重要地位,作者往往利用对女性角色性格、命运的塑造突出时代主旋律,因此女性角色对文学话题的制造起着重要作用。

本文旨在对经典英美电影中的一些女性角色对比英美文学作品的女性形象,将其不同方面进行分析,便于观众与读者对其中的人物进一步了解升华。

[关键词]英美电影;英美文学;女性形象分析[中图分类号]G640[文献标识码]A[文章编号]1671-5918(2018)01-0182-03文学作品是对一个时代物质生活与精神境界的高度概括与缩影,文学作品取材于生活同时又高出生活,对人类精神文明做出了重要贡献。

文学创作者在对生活中的人物、事件进行观察后,再以极具感染力的表现手法将其展现在观众面前,在引起众多读者产生共鸣与深度思考后便成为经典之作。

对英美文学作品与英美电影进行观察分析发现,作者对女性角色的塑造往往比男性角色的塑造着墨更多,这是由于女性角色的话题性争议性较强、也最易将人们的共鸣触发。

僵硬没电影中的女性形象加以分析解读,有利于人们对英美文学、英美电影的进一步解读,更有利于文学创作者以及电影改编者创造出更多优秀作品供人们品读欣赏。

一、具有悲剧色彩的女性形象鲁迅先生曾说过“悲剧就是把有价值的东西毁灭给人看。

”在英美电影作品中有许多带有悲剧色彩的女性角色引人同情之余,使观众对时代、社会、人文等方面引发思考,对女性权益、社会地位的关注度更高,有窥一斑而知全豹的效果。

在莎士比亚文学作品改编电影《罗密欧与朱丽叶》中,塑造了一个向往自由、向往爱情的悲惨女性形象,朱丽叶是一位善良、热情与浪漫的贵族千金,可命运的捉弄她与家族世仇的罗密欧相恋了,因家族反对朱丽叶冲破世俗樊篱定要与罗密欧私定终身。

论电影在英美文学教学中的应用:理由、原则与方法作者:王晓蕊来源:《环球人文地理·评论版》2014年第08期摘要:现阶段,英美文学教学走进了我国高校的课堂里,而我国大学生在学习英美文学时,往往不能有更好的理解和认识,所以经过专家们的研究和探讨,一致认为将电影应用在英美文学教学过程中,能够使我国大学生对英美文学获得更好的认识。

本文主要论述了电影在英美文学教学中的应用理由、原则、方法。

关键词:电影;英美文学教学;应用原则前言:文章阐述了电影在英美文学教学中应用的三个理由,两个原则和四个方法。

英美文学进入我国高校的课堂已经有百年的历史,并且英美文学还是作为一种主干课程的地位,尤其是对我国高校英语专业学生来说更是如此。

现阶段,随着新经济和新文化形势的不断变化,我国高校英美文学教学过程中也遭遇尴尬的局面,程序化的教学不仅容易使教学活动陷入僵局,而且学生听课时也比较被动。

一、电影在英美文学教学中的应用理由(一)电影具有文学价值许多电影有重要的文学价值,而且电影在体现文学价值时具备两方面的内容。

首先,电影的制作来源于文学的文本,电影不过是文学的一种载体。

英美文学的文学色彩非常凸显,而电影的制作离不开文学文本,并且将文学文本用图像的方式呈现在世人面前。

许多人都希望电影可以体现更高的文学价值,而不是纯商业的电影制造,能够以另一种方式去展现文学魅力的电影是人们特别期待的。

其次,电影是对文学文本的另一种阐述。

电影作为教学过程中应用的材料,教师可以与文本进行对比的讲解,积极引导学生对电影和文本间差异的思考,可以促进学生对文学更深入的理解[1]。

电影是具有文学价值的,学生通过电影材料,不仅可以更深入的研究文学,而且可以对英美文学产生更浓厚的兴趣。

(二)电影可以辅助文学教学电影是英美文学教学的一种辅助手段,通过播放电影,可以吸引学生的注意力,使学生对文学的学习有更加深刻的印象。

首先,师生之间的互动通过电影更易实现,学生看电影更加直观,能够促使学生的思考和理解,与教师或者其他学生进行沟通时更有想法。

必读英美文学经典作品20本American Literature1、The Scarlet Letter by Nathaniel Howthorne《红字》霍桑著小说惯用象征手法,人物、情节和语言都颇具主观想象色彩,在描写中又常把人的心理活动和直觉放在首位。

因此,它不仅是美利坚合众国浪漫主义小说的代表作,同时也被称作是美利坚合众国心理分析小说的开创篇。

2、The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain《哈克贝利.芬历险记》简称《赫克》是美国文学中的珍品,也是美国文化中的珍品。

十六年前【1984】 ,美国文坛为《赫克》出版一百周年举行了广泛的庆祝活动和学术讨论,也出版了一些研究马克吐温,特别是他的《赫克》的专著。

专门为一位大作家的一本名著而举行如此广泛的纪念和专门的研究,这在世界文坛上也是少有的盛事。

这是因为《赫克》的意义不一般. 美国著名作家海明威说, "一切现代美国文学来自一本书, 即马克吐温的《赫克尔贝里芬历险记》……这是我们所有书中最好的。

一切美国文学都来自这本书,在它之前,或在它之后,都不曾有过能与之媲美的作品。

3、The Portrait of a Lady by Henry James 《贵妇画像》亨利.詹姆斯著】美国小说家亨利·詹姆斯的《贵妇画像》自问世以来一直受到文学评论界的关注,专家学者已从各个不同角度对女主人伊莎贝尔·阿切尔作了深入细致的研究。

本文试图从一个全新的视角,即跨文化交际角度,剖析伊莎贝尔在婚姻方面所作的选择。

文章指出她是该小说中跨文化交际的最大失败者,并对其失败原因作了分析。

希望在跨文化交际日益频繁的今天我们都能从伊莎贝尔的生活经历中得到某种启发。

4.Moby Dick by Herman Melville 《白鲸》麦尔维尔著小说描写了亚哈船长为了追逐并杀死白鲸莫比·迪克的经历,最终与白鲸同归于尽的故事。

英美文学中的哥特传统——以美剧《断头谷》为例作者:张敏来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2017年第6期摘要:哥特传统这一创新要素起源于18世纪中叶的哥特小说,在当时对英美文学作家的创作都产生了很大的影响,并且这种影响一直延续到了现在。

目前大量优秀的哥特小说都被改编成影视剧,并受到人们的广泛好评。

美剧《断头谷》就是根据华盛顿·欧文的经典作品《沉睡谷传奇》,该电视剧继承了原创小说中的哥特传统元素,在人物塑造以及怪诞场景表现方面都展现出了哥特传统的魅力。

同时这部美剧又融合了浪漫爱情主义的元素,在一定程度上展现了“黑色浪漫主义”的风采。

关键词:断头谷;哥特传统;浪漫爱情主义中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2017)06-0102-03美剧《断头谷》主要以人与鬼魂进行斗争为题材,讲述了Ichabod Crane和他的劲敌无头骑士在250年后的现代复活之后的故事。

该电视剧沿袭原创小说《沉睡谷传奇》中的恐怖元素,但在故事情节上又脱离了原著小说。

电视剧将无头骑士故事、黑暗势力的故事、Ichabod Crane的复活故事、精神病院的恐怖事件、神秘古镇的离奇死亡事件、Ichabod Crane与他的爱人Katrina的爱情故事等诸多情节结合在一起,尤其是其中恐怖、怪诞、复仇、暴力等哥特传统元素的融入,使得该电视剧增加了很多可看点。

本文将以此为主题,对照哥特传统的特点,将《断头谷》这部电视剧中人物形象、场景营造、情节构造等方面的哥特元素进行分析,由此研究出《断头谷》这部电视剧的成功之处。

一、哥特传统的起源“哥特”一词源于部落名称,哥特人在北欧居住,属于条顿民族的一个分支。

一直到公元前3世纪,条顿民族不断向南欧迁徙,并在长时间的冲突与征战中成为同罗马人作战的主力军。

公元前5世纪,哥特部落终于将强大的罗马帝国摧毁了,并在西班牙、意大利等国建立了属于自己的王国。

2020年7月第39卷第7期黑龙江教师发展学院学报JournalofHeilongjiangInstituteofTeacherDevelopmentJul.2020Vol.39No.7doi:10.3969/j.issn.2096 8531.2020.07.039 收稿日期:2019 10 11基金项目:2017年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“英语后殖民重写文学研究”(17YJA752023)成果作者简介:朱峰(1971—),女,江苏沛县人,教授,硕导,清华大学外文系博士,从事英美文学、西方文论研究。

电影在美国文学教学中的应用———以《喜福会》为例朱 峰(中国矿业大学(北京)文法学院外语系,北京100083) 摘 要:基于美国文学教学实践,探讨电影在美国文学教学中的应用。

论述电影应用于美国文学教学的必要性和可行性,以《喜福会》为例,介绍美国文学教学中引入电影的具体实践过程并总结得失。

电影有助于学生分析和欣赏文学作品。

更为重要的是,电影会激发学生阅读文学原作的热情,培养学生的阅读兴趣,通过引入电影,回归文学作品,更好地实现美国文学教学目标,提高英语专业学生的专业素养和人文素质。

关键词:电影;美国文学教学;《喜福会》;应用中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096 8531(2020)07 0121 04 引言美国文学是英语专业高年级的专业核心必修课,2000年制定的《高等学校英语专业英语教学大纲》指出:“文学课程的目的在于培养学生阅读、欣赏、理解英语文学原著的能力,掌握文学批评的基本知识和方法。

通过阅读和分析英美文学作品,促进学生语言基本功和人文素质的提高,增强学生对西方文学及文化的了解。

”[1]美国文学课程在提高学生语言能力、促进学生文学欣赏水平和人文素质方面的重要性已成为共识。

但是在实际教学实践中,美国文学教学却遇到了诸多困难,一方面由于内容繁多,需要兼顾文学史和文学作品,师生均疲惫不堪,但收效甚微。

上海外国语大学英语语言文学专业课程设置及选课要求研究方向:语言学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)课程设置及选课要求研究方向:英美文学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)* 莎士比亚研究:指所有莎士比亚著作课程,包括:奥赛罗,哈姆雷特,莎士比亚十四行诗。

课程设置及选课要求研究方向:教学法总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)课程设置及选课要求研究方向:笔译学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)课程设置及选课要求研究方向:口译学总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

我们鼓励各位研究生扩大选择面,原则上同一个专业方向的选修课总数不得超过2门。

)课程设置及选课要求研究方向:英语国家社会与文化总学分:32 学分公共课:修2门课,10学分;学位课:修5门课,10学分;选修课:修6门课,12学分(选修课的选择范围:本专业方向的选修课和其它六个专业方向的必修课及选修课。

2012—2013学年第二学期《英美文学与电影》论文

学院:外国语学院

专业:英语

班级:2010级英语1班

学生:谢宇清

学号:20100931

重庆大学外国语学院

2013年06月

《断背山》小说与电影人物性格的差别

摘要:由李安导演执导、改编自安妮·普露同名短篇小说的同性电影《断背山》形成一阵席卷全球的“飓风”,不仅在票房上获得巨大的商业成功,取得奥斯卡金像奖八项提名和三项大奖,并且对学术、时装和乡村音乐等不同文化领域产生了广泛个影响,在社会上掀起了对同性之爱的大讨论。

影片中唯美的西部风光和两个主角之间跨越性别但却深厚的爱情令人印象深刻,但两人厮守终身的愿望因主角杰克的意外死亡而破产不禁令人惋惜。

该影片题材“尖锐”,李安导演以东方人特有的细腻情感讲述了这个耐人寻味、令人惋惜的悲剧爱情故事。

本文将主要对比分析两个男主角在小说与电影中所塑造人物性格的不同,从而也导致了小说与电影对两个主角最后没有在一起的主要原因给了不同的理解:小说倾向于暗示是当时社会对同性恋的极端不容忍造成了两人最后的悲剧;而电影更倾向于是两人性格上的差异最终使得他们以悲剧收场。

关键词:同性恋埃尼斯杰克性格悲剧

上个世纪90年代的某一天,安妮·普露走进怀俄明州的一个小酒馆。

她准备以西部风光为故事背景写一部长篇小说,小说要讲述的将是一段奇特的爱情。

酒馆里的一个男子引起了她的注意,他不像其他男人那样盯着漂亮的女人,而是非常紧张地看着一群正在玩游戏的年轻小伙子。

“也许他认识他们中的某一个人,或者他的儿子在那里,但是他的眼神让我在那一刻猜想——他是不是一个同性恋者?”安妮后来回忆说。

从那时候起,安妮开始考虑这样一个问题:一个有同性恋倾向的孩子生活在40、50或者60年代的怀俄明州会是一种什么状况?在当时的怀俄明州,同性恋是遭人唾弃的。

一个同性恋者要和社会抗争,和被社会改造过的自身抗争,这将是一件非常艰难痛苦的事情。

Brokeback Mountain, 《断背山》是2005年由中国导演李安执导的美国同性恋片,改编自安妮·普露的同名短篇小说《断背山》,由好莱坞著名影星杰克·吉伦哈布、希斯·莱杰和安妮·海瑟薇倾情出演。

影片讲述了两个男人在怀俄明州西部发生的一段跨越20年的同性感情故事。

即使在世界经济与文化高度发展的今天,“同性恋“依然是个备受争议的话题。

同性恋者被外界社会歧视、谴责和排斥,同性恋者本人对自我的否定,对身份的怀疑和对固有道德观念的妥协导致了不少感情悲剧的发生。

不论是原著作者安妮以其生活化的叙述方式,还是李安导演凭借他东方特有的细腻唯美的视觉,都向人们展示了一场美好事物被打碎的历程。

故事背景发生在美国1960年至1980年的怀俄明州西部。

年轻的牛仔杰克·崔斯特和埃尼斯·德尔玛由于在牧场打工而相识,两人在牧场这个相对封闭的环境中萌生了对彼此的爱意,伴随着同性纯真的爱意,两人度过了一段人生中最美好的夏日。

季节性放牧工作结束后,两人被迫分道扬镳。

杰克和卖农具老板的女儿萝琳结婚了,事业蒸蒸日上;而埃尼斯和一起长大的阿尔玛结婚了,忙于生活奔波。

在这随后的20年里,两人每年都会定期相约钓鱼,时光荏苒,但并未冲散两人心中对彼此的炽热而恒久的爱意。

但最终两人厮守一生的愿望因杰克意外死亡而落空。

杰克去世后,埃尼斯来到杰克父母工作的农场,带走了杰克的骨灰,并发誓会永远守护杰克。

2005年,李安导演的一句话“每个人心中都有一座断背山”风靡一时的话语,当然这不是指平时人们玩笑时所说的每个人心中都有同性恋的萌芽那样。

每

个人的断背,断的不是脊梁,而是过去。

一旦过去,成为从前,就再也回不去了。

对于埃尼斯,断的是杰克,那么对于你呢?也许是一件事,也许是一个人,总之你倾注了所有的情感想挽留他,但却做不到。

每个人心里都有一座无法放下、再也回不去的叫做“从前”的深山。

我是先看了电影,再回头去看小说的。

我发现在电影中杰克的形象并没有做很大改变。

电影中杰克如小说中描述的一样,那么活泼热情,外向奔放,虽然与埃尼斯相比有些孩子气和不成熟,但他骨子里面具有想挣脱世俗,追逐自由的性格特征。

从他第一次见面主动引导性的和埃尼斯聊天,在草原上的帐篷里对埃尼斯的挑逗,分别四年后主动来寻访埃尼斯,希望与他重燃旧情,以及在接来下的20年里与埃尼斯无数次对他与埃尼斯以后生活美好又略显不成熟的规划:他打算放弃现在的生活,与德州妻子离婚,与埃尼斯回到他的家乡,两人经营杰克父母的农场,包括杰克在这20年里所表现出的深切的痛苦:想断想忘却又不知如何是好的矛盾心情,都可以表现出杰克想挣脱世俗,逃离现在生活环境,追逐自由,违抗主流社会文化的性格特征。

一句“I wish I knew how to quit you!”可以看出杰克爱的深沉但又无奈,但他性格中对自由和美好爱情的向往使他无法与埃尼斯完全决断。

不同的是,埃尼斯的形象在电影中与原著相比有较大的改动。

小说中的埃尼斯与杰克一样外向健谈,深爱着杰克并且时常倾诉对爱人的思念,渴望与杰克逃离现实生活;而电影中的埃尼斯沉默寡言,一开始对杰克有所拒绝,虽然后来内心渐渐接受,但难以逃脱社会对同性恋的“看法”,爱却沉默着、抑制着,从他身上体现的是隐忍,对社会主流的妥协和对自我的否定。

在小说中,埃尼斯与杰克在酒吧的聊天是互动性比较强的,几乎感觉不到杰克有更为主动的倾向。

而在电影中,杰克一直都是主动的一方:言谈如此,行动如此。

小说中埃尼斯与杰克后来在旅店激情过后,对他说,“那年夏天,我们拿到工钱各分东西后,我肚子绞痛得厉害,一直想吐。

我还以为自己在迪布瓦餐厅吃了什么不干净的东西。

过了一年我才明白,我是受不了身边没有你。

认识到这一点真是太迟、太迟了。

”我们可以看到埃尼斯对心上人倾诉的思念与渴望;而在电影中埃尼斯一如既往的用沉默来应对欢情过后的时刻。

杰克提出要与他共同生活时,埃尼斯说:“就算时光倒流,咱们还是不能正大光明的在一起。

如果在错误的时间错误的地点被人发现,我们就完了。

一想到这个,我就害怕的要尿裤子。

”埃尼斯在与杰克认识多年后仍然说出这样的话来,由此可以看错埃尼斯没有勇气面对自己,面对两人的感情,这可能是童年时看见的惨死的同性恋者对他的阴影,但也可以展现出他对当时社会的妥协和对自我的否定。

如果说安妮在构思这个故事时,她想表达的是当时怀俄明州这种牛仔文化对同性恋的极端排斥最终造成了两人的悲剧的话,电影则倾向于是杰克埃尼斯两人性格上的悲剧最终导致了命运的悲剧,无疑电影在这方面表达的更为成功和深刻。

无论小说还是电影,都是不折不扣的悲剧。

在悲剧的类别中有几大主流:一是古希腊神话式的命运悲剧,一是中世纪末莎士比亚戏剧式的性格悲剧,还有易卜生戏剧式的社会悲剧。

命运悲剧带有极重的宿命意味,被解释为不可避免的。

而性格悲剧则有相对的或然性,但也正因为其可以避免却偏偏没能避免而带来更强烈的悲剧色彩,更加令人扼腕叹息。

在断背山小说原作里凸现的悲剧色彩是较为命运式和社会式的:如上面所分析,埃尼斯一直没有刻意回避自己对杰克的感情,他之所以不能勇敢的跟杰克生活在一起,最大的障碍来自社会,也就是怀俄明当时对同性恋的仇视状态,这种现状是属于命运式的,埃尼斯个人根本无法改

变。

在小说里埃尼斯很明确地说过自己害怕死于恐同分子的手下,而对于其自身的性向,他是基本没有否定的。

电影最大的改动就是将这一社会式、命运式的悲剧转化成较强的性格悲剧,为了完成这一任务,埃尼斯一出场,其性格便被打上了极深的个性烙印,而且影片旗帜鲜明地将这种性格贯彻到底,最后才有了那撕心裂肺的痛。

当然,埃尼斯对自己永无止境的拷问、对爱的压抑与社会压力息息相关,即便如此,他性格中不可逆转的某些因素仍然是造成他痛失所爱的最关键原因之一。

也就是说,埃尼斯也许可以选择另外一种生活、选择他和杰克都愿意接受的一种生活,虽然这种生活同样充满不可知元素。

正是因为也许可以避免却偏偏未能避免,杰克的离去才对埃尼斯、对观众造成了巨大的创伤,且难以愈合。

不管哪种悲剧,都无外乎是将美好的东西毁灭给人看,断背山毁灭的最美好的两件东西,一件是杰克美丽的生命,一件是埃尼斯隐而不发的爱情。

参考文献:

[1]安妮·普露,宋瑛堂,近距离:怀俄明故事,北京:人民文学出版社,2006-11-1

[2]佚名,拨云见日:美国同志平权历程,2013-04-11

[3]</view/3567.htm#sub6267114>

[4]</view/5890.htm>

[5]</view/6589.htm>

[6]</p/113266303>。