特发性脊柱侧弯的生物力学进展

- 格式:pdf

- 大小:323.40 KB

- 文档页数:3

青少年脊柱侧弯的研究进展一、本文概述随着现代社会生活方式的改变,青少年脊柱侧弯问题日益受到关注。

青少年脊柱侧弯,也称青少年特发性脊柱侧弯(S),是一种复杂的脊柱三维畸形疾病,通常在青春发育前期发病,不仅影响患者的体型外貌,更可能导致心肺功能受损,严重影响其生活质量和身心健康。

近年来,随着医学研究的深入和诊疗技术的进步,青少年脊柱侧弯的研究取得了显著进展。

本文旨在综述青少年脊柱侧弯的流行病学特征、发病机制、诊断方法、治疗策略以及预防干预等方面的最新研究进展,以期为临床医生和相关研究人员提供有价值的参考信息,推动青少年脊柱侧弯诊疗技术的进一步发展和完善。

二、青少年脊柱侧弯的成因与发病机制青少年脊柱侧弯(S)是一种复杂的脊柱疾病,其成因和发病机制尚未完全明确。

然而,经过多年的研究和临床观察,科学家们已经提出了一些主要的理论和假说。

遗传因素在AIS的发生中起着重要作用。

研究发现,患有AIS的患者的家族史中,脊柱侧弯的发生率明显高于普通人群。

一些特定的基因变异已经被证实与AIS的风险增加有关,如HLBTB6和WNT等基因。

这些基因可能通过影响脊柱发育、骨代谢或神经肌肉功能等方式参与AIS的发病。

生长发育异常也是AIS的重要发病机制之一。

青少年时期是人体生长发育的关键阶段,脊柱在这个阶段也会发生一系列形态和结构的变化。

如果脊柱的生长板在生长过程中受到某些因素的影响,如机械应力、激素水平等,就可能导致脊柱侧弯的发生。

脊柱周围的肌肉和韧带等软组织也可能因为生长发育的异常而失去平衡,进而引发脊柱侧弯。

环境因素也对S的发病产生一定的影响。

生活习惯、运动方式、坐姿不良等都可能导致脊柱的力学平衡失调,从而增加患脊柱侧弯的风险。

一些疾病和药物也可能影响脊柱的发育和功能,如神经纤维瘤病、脊柱结核等,以及某些激素类药物和抗癌药物等。

青少年脊柱侧弯的成因与发病机制涉及多个方面,包括遗传、生长发育、环境等因素。

为了更深入地理解这一疾病的本质和制定更有效的治疗方法,我们需要进一步开展跨学科的研究和探索。

特发性脊柱侧弯:分型多样,检查复杂

刘翔;鲍晓

【期刊名称】《医师在线》

【年(卷),期】2016(006)004

【摘要】特发性脊柱侧弯(IS)是由不确定因素导致的进展性的脊柱侧向弯曲,并伴有椎体旋转和肋骨变形。

IS不仅是儿童及青少年最常见的脊柱畸形,还是在儿童及青少年肢体残疾中发病率较高的一种脊柱疑难疾病,在国内外的患病率均较高,具有一种潜在的发展趋势。

近年来,国内外学者对其病因进行了大量的探索研究,主要认为IS是由基因遗传、神经系统功能异常、内分泌、肌肉骨骼发育异常和生物力学等因素综合引起。

【总页数】2页(P15-16)

【作者】刘翔;鲍晓

【作者单位】粤北人民医院康复医学科

【正文语种】中文

【中图分类】R682.3

【相关文献】

1.肾病中医辩证分型与病理分型及实验检查关系分析:—附100例报告 [J], 顾诚;刘建华

2.特发性脊柱侧弯:r分型多样,检查复杂 [J], 刘翔;鲍晓

3.复杂的农业景观系统中植物物种多样性的评价方法——PLEC农业生物多样性指导小组(PLEC-BAG)对资料搜集与分析的指南 [J], Daniel;J.Zarin;郭辉

军;Lewis;Enu-Kwesi

4.复杂分型面的分型技巧 [J], 舒诗友

5.年轻钙化性乳腺癌患者乳腺X线钼靶检查、乳腺彩超检查的特征与分子分型的相关性研究 [J], 劳美新;梁凤兴;韦永南;齐荣秀;邱燕生

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

运动干预对于青少年特发性脊柱侧弯的研究进展发表时间:2020-09-03T14:40:25.747Z 来源:《医师在线》2020年17期作者:李燕[导读] 青少年脊柱侧弯是一种常见的青少年脊柱疾患,其中以特发性脊摘要:青少年脊柱侧弯是一种常见的青少年脊柱疾患,其中以特发性脊柱侧弯为最常见,严重的脊柱侧弯不但造成身体上的畸形,亦极大影响青少年的心理健康。

目前对于青少年特发性脊柱侧弯的干预和治疗方法主要包括手术疗法、支具疗法以及运动疗法等。

手术治疗虽然在短期内效果明显,但存在费用高、风险大、并发症多等缺点,在疾病早期不宜作为首选,因此早期的非手术治疗被广泛讨论。

本文通过对国内外相关文献的研究,将阐述青少年特发性脊柱侧弯的运动干预效果与进展,为扩大运动干预对于青少年脊柱侧弯问题的应用提供理论依据。

关键词:运动;青少年;脊柱侧弯前言生活节奏的加快不仅给成年人带来了巨大的生活负担,同样也导致青少年竞争压力不断加大,学业负担越来越重,开始出现一系列身体形态上的异常变化。

当代社会,由于青少年的升学压力的不断加大、不良的坐姿和学习习惯、背负承重的书包、经常使用电子产品、睡觉姿势不当以及经常趴在桌上写字等各种不良行为习惯,使青少年的脊柱本身和脊柱两侧的肌力发展不平衡,影响了青少年的生长发育和出现颈腰背疼痛的症状,可能压迫脊髓或神经引起截瘫或椎管狭窄,若不加以及时干预治疗,更严重的会导致特发性脊柱侧弯疾病,影响胸廓发育,压迫心脏,引起心肺功能障碍或衰竭。

青少年脊柱侧弯是一种常见的青少年脊柱疾患,严重的脊柱侧弯上不但造成身体上的畸形,亦极大地影响青少年的心理健康,使许多患者出现自卑、羞涩、恐惧、自闭等病态性格。

因此,对于患有脊柱侧弯的青少年进行早期干预治疗已经迫在眉睫。

1 青少年脊柱侧弯的分类国际脊柱侧弯研究会定义脊柱侧弯是在站立姿势下拍摄X光片,脊柱的某一节段椎体偏离中线且Cobb角大于10°称之为脊柱侧弯。

青少年特发性脊柱侧凸康复治疗现状与进展王莉;黄晓琳;谢凌锋;徐群【期刊名称】《中国康复》【年(卷),期】2017(032)003【总页数】5页(P249-253)【关键词】脊柱侧凸;康复治疗【作者】王莉;黄晓琳;谢凌锋;徐群【作者单位】华中科技大学同济医学院附属同济医院康复医学科,武汉 430030;华中科技大学同济医学院附属同济医院康复医学科,武汉 430030;华中科技大学同济医学院附属同济医院康复医学科,武汉 430030;华中科技大学同济医学院附属同济医院康复医学科,武汉 430030【正文语种】中文【中图分类】R49;R687脊柱侧凸是一种三维的脊柱和躯干扭转异常,包括在冠状面上的侧方弯曲,水平面上椎体旋转和矢状面上脊柱正常生理曲度改变[1]。

青少年特发性脊柱侧凸(Adolescent Idiopathic Scoliosis,AIS)是脊柱侧凸中最常见的类型,发病率约为2%~3%[1],最新调查显示其在我国的发病率为5.2%[2]。

目前AIS病因尚未明确,研究显示可能与遗传基因、不良姿势、某些激素水平等相关[3-4]。

青少年处于生长发育的高峰期,脊柱增长迅速,如不及时诊治,脊柱侧凸的程度可能会随生长发育的进行逐渐加重,继而出现背部疼痛、心肺功能障碍等问题,严重者可导致瘫痪。

因此早发现、早诊断、早治疗非常重要。

目前脊柱侧凸常用的康复治疗方法有:支具、运动疗法、牵引、手法治疗、电刺激等。

关于AIS的治疗,2011国际脊柱侧凸矫形和康复治疗协会(The International Scientific Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment,SOSORT)指南推荐:Cobb角<10°时只需观察随访;Cobb角10°~20°时,一般选择特定性运动疗法;Cobb角20°~45°时,推荐支具治疗,同时配合运动疗法;Cobb角>45°时可考虑手术治疗[1]。

青少年特发性脊柱侧弯影响因素和测量方法脊柱侧弯脊柱侧弯已成为继青少年视力问题、超重/肥胖后的第三大全球性公共卫生问题。

脊柱侧弯又称为脊柱侧凸,是指脊柱的一个或数个节段在冠状面上偏离身体中线向侧方弯曲,形成一个带有弧度的脊柱畸形,通常还伴有脊柱的旋转和矢状面上后突或前突的增加或减少,脊柱侧弯是脊柱最常见的三维畸形。

包括S型和C型侧弯。

青少年特发性脊柱侧弯(AIS)脊柱侧弯分为功能性和结构性两种类型,特发性脊柱侧弯属于结构性脊柱侧弯的一种,约占全部脊柱侧弯80%左右。

今天我们主要介绍的是青少年特发性脊柱侧弯。

青少年特发性脊柱侧弯(adolescent idiopathic scoliosis,AIS)主要指青少年在生长发育的快速期出现的脊柱病变,脊柱三维弯曲的同时往往伴有椎体和胸部变形、形体不对称、运动失衡等病理现象。

其致病和影响因子并不单一,本次将主要介绍以下三点:1. 肌肉骨骼系统发育异常AIS患者在肌肉骨骼系统中主要的改变表现在肌肉纤维形态、组织化学、肌电图、肌肉离子浓度的改变上。

有研究发现,椎旁肌肌力的不平衡与AIS有密切关系。

两侧椎旁肌中肌梭的形态结构和运动终板的类型存在差异,这种差异可能是脊柱侧凸的继发性改变。

且较低的骨密度是独立影响AIS女性患者短期疗效的风险因素。

其中肌肉因素是较容易实施治疗和康复干预的作用点。

2. 生长发育的影响青春期是生长发育的关键时期,当后部的肌肉和韧带不能适应前部椎体的生长,便会迫使脊柱侧弯。

女孩的发生率会比男孩更高,女孩月经初潮进入发育期时,骨骼和肌肉都较为柔软,轻微的歪斜都会增加脊柱侧弯的风险。

且有研究证明年龄在12~16岁的AIS女孩月经初潮延迟,且骨骼的增长速度更快,其臂展监测率的变化曲线可以作为预测AIS严重程度的一个重要的附加临床参数。

生长发育对AIS的影响原因是非常复杂的,涉及许多激素和生长因子的相互作用,包括甲状腺素、性激素和生长激素释放因子;各种生长因子和调制器,如钙调蛋白等。

青少年特发性脊柱侧弯国际指南青少年特发性脊柱侧弯(Adolescent Idiopathic Scoliosis, S)是一种常见的脊柱畸形,主要发生在10岁至18岁之间的青少年期。

对于该病病因、诊断和治疗的指导,国际上已经形成了一系列共识和指南,旨在规范临床实践,提高患者的治疗效果和生活质量。

青少年特发性脊柱侧弯是一种常见但复杂的脊柱疾病,其特征是脊柱在三个空间维度(前后、左右和扭转)的畸形变化,对患者的生活质量和身体功能有显著影响。

随着医疗技术的进步和临床研究的深入,国际上已经建立了一系列指南,以指导医疗专业人员在诊断和治疗中的决策。

病因与发病机制青少年特发性脊柱侧弯的确切病因尚不完全明了,但遗传因素被认为是其发生发展的主要影响因素之一。

环境因素、生长发育过程中的异常和神经肌肉系统的失衡也可能对病变产生影响。

研究表明,女性患病率明显高于男性,且随着年龄增长而增加。

诊断标准与评估方法国际指南明确了青少年特发性脊柱侧弯的诊断标准和评估方法。

主要包括临床检查、影像学诊断(如X线摄影、磁共振成像等)和身体功能评估。

在临床实践中,医疗专业人员需根据患者的年龄、性别、病史以及影像学表现来综合评估病情严重程度和进展速度,制定个体化的治疗方案。

治疗策略与管理建议青少年特发性脊柱侧弯的治疗策略因病情轻重和患者个体差异而异。

国际指南普遍推荐的治疗方法包括观察性管理、保守疗法和手术治疗。

对于轻度侧弯和正在增长的侧弯,常规观察和定期复查是首选策略。

保守疗法主要包括物理治疗、康复训练、矫形器治疗等,旨在延缓病情进展和改善患者的生活质量。

手术治疗通常适用于侧弯角度较大、功能受限或保守治疗无效的患者,旨在矫正脊柱畸形并恢复其正常功能。

随访与预后评估治疗后的随访和预后评估是青少年特发性脊柱侧弯管理的重要组成部分。

随访的目的在于监测病情的进展、评估治疗效果和调整治疗方案。

预后评估则依据患者的年龄、侧弯角度、生长潜力等因素进行,帮助医疗团队预测患者的病程发展和生活质量长期结果。

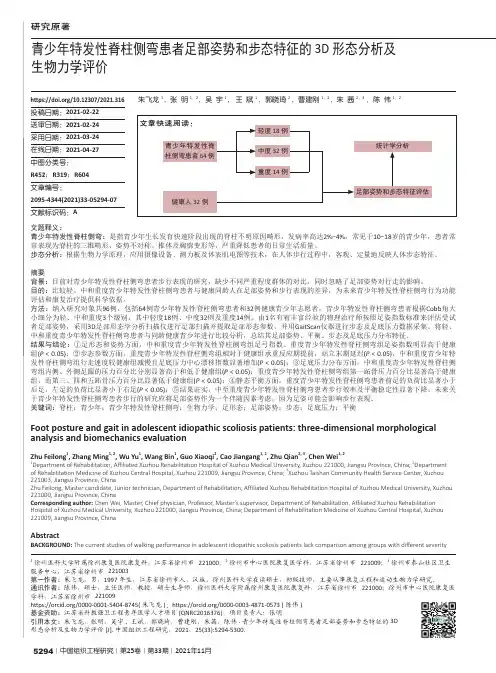

5294|中国组织工程研究|第25卷|第33期|2021年11月青少年特发性脊柱侧弯患者足部姿势和步态特征的3D 形态分析及生物力学评价朱飞龙1,张 明1,2,吴 宇1, 王 斌1 ,郭晓琦2 ,曹建刚1,2,朱 茜2,3,陈 伟1,2文题释义:青少年特发性脊柱侧弯:是指青少年生长发育快速阶段出现的脊柱不明原因畸形,发病率高达2%-4%,常见于10-18岁的青少年,患者常常表现为脊柱的三维畸形、姿势不对称、椎体及胸廓变形等,严重降低患者的日常生活质量。

步态分析:根据生物力学原理,应用摄像设备、测力板及体表肌电图等技术,在人体步行过程中,客观、定量地反映人体步态特征。

摘要背景:目前对青少年特发性脊柱侧弯患者步行表现的研究,缺少不同严重程度群体的对比,同时忽略了足部姿势对行走的影响。

目的:比较轻、中和重度青少年特发性脊柱侧弯患者与健康同龄人在足部姿势和步行表现的差异,为未来青少年特发性脊柱侧弯行为功能评估和康复治疗提供科学依据。

方法:纳入研究对象共96例,包括64例青少年特发性脊柱侧弯患者和32例健康青少年志愿者,青少年特发性脊柱侧弯患者根据Cobb 角大小细分为轻、中和重度3个级别,其中轻度18例、中度32例及重度14例。

由1名有着丰富经验的物理治疗师按照足姿指数标准来评估受试者足部姿势,采用3D 足部形态学分析扫描仪进行足部扫描并提取足部形态参数,并用GaitScan 仪器进行步态及足底压力数据采集。

将轻、中和重度青少年特发性脊柱侧弯患者与同龄健康青少年进行比较分析,总结其足部姿势、平衡、步态及足底压力分布特征。

结果与结论:①足形态和姿势方面,中和重度青少年特发性脊柱侧弯组足弓指数、重度青少年特发性脊柱侧弯组足姿指数明显高于健康组(P < 0.05);②步态参数方面,重度青少年特发性脊柱侧弯组相对于健康组承重反应期提前,站立末期延迟(P < 0.05),中和重度青少年特发性脊柱侧弯组行走速度较健康组减慢且足底压力中心漂移指数显著增加(P < 0.05);③足底压力分布方面,中和重度青少年特发性脊柱侧弯组内侧、外侧足跟的压力百分比分别显著高于和低于健康组(P < 0.05);重度青少年特发性脊柱侧弯组第一跖骨压力百分比显著高于健康组,而第三、四和五跖骨压力百分比显著低于健康组(P < 0.05);④静态平衡方面,重度青少年特发性脊柱侧弯患者前足的负荷比显著小于后足,左足的负荷比显著小于右足(P < 0.05);⑤结果证实,中至重度青少年特发性脊柱侧弯患者步行效率及平衡稳定性显著下降。

Boston's支具治疗青少年特发性脊柱侧弯王隼;陈祖平;应灏【期刊名称】《中国组织工程研究》【年(卷),期】2002(006)020【摘要】目的通过对32例特发性脊柱侧弯的患者运用Boston's支具治疗的回顾,对支具的制作,生物力学,优点及适应证进行讨论.方法本组32例特发性脊柱侧弯患者,其平均年龄11.5(9~14)岁,治疗前侧弯度(Cobb角):平均29.4°(10°~40°),均使用采模定制的Boston'支具治疗,配带时间14h,平均随访时间13个月.结果本组32例特发性脊柱侧弯患者,经治疗后,平均改善度为15.5°(0°~30°),除4例高位胸椎侧弯无改善,其余28例均有一定程度的改善,无不良副反应.结论本支具利用支具与人体三点接触的力学原理以达到控制并改善脊柱侧弯,改变特发性脊柱侧弯的自然过程的作用.并且本支具配带方便,无明显不适反应,效果较理想.【总页数】1页(P3045)【作者】王隼;陈祖平;应灏【作者单位】上海市儿童医院,上海 200040;上海市儿童医院,上海 200040;上海市儿童医院,上海 200040【正文语种】中文【中图分类】R68【相关文献】1.夜间支具与Boston支具治疗青少年特发性脊柱侧凸的疗效比较 [J], 王泽维;张平;钟志宏;周葳2.3D人体扫描系统在青少年特发性脊柱侧弯支具治疗中应用 [J], 谢雁春; 于海龙; 顾洪闻; 赵予辉; 项良碧3.3D人体扫描系统在青少年特发性脊柱侧弯支具治疗中的应用 [J], 谢雁春;顾洪闻;赵予辉;李林洋;于海龙4.支具治疗青少年特发性脊柱侧弯 [J], 怡丽丹;魏见伟;王艾琳;骆彪;王德春5.支具矫正联合姿态训练治疗青少年特发性脊柱侧弯的效果 [J], 张泽;王春南因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

运动疗法治疗青少年特发性脊柱侧凸的研究进展彭倩,路怀民(四川省骨科医院,四川 成都 610041)摘 要 脊柱侧凸常在青春生长期快速进展,如不及时治疗,可能会导致严重的躯干畸形、脊柱活动受限和疼痛,还可影响心肺及腹腔脏器功能,严重者影响患者的身心健康。

因此,青少年特发性脊柱侧凸的防治十分重要。

运动疗法是非手术治疗青少年特发性脊柱侧凸的常用方法,但治疗方案并不统一。

为进一步了解运动疗法治疗青少年特发性脊柱侧凸的研究进展,本文从该病的病因和运动疗法两大方面进行了综述。

关键词 脊柱侧凸;青少年;运动疗法;综述 脊柱侧凸指脊柱在冠状面偏离身体中线,常伴有脊柱旋转和矢状面上生理曲度的改变,是脊柱的三维畸形[1]。

其病因可能与椎体发育、运动、神经功能、脊柱生物力学结构、遗传、激素水平、饮食、结缔组织结构、前庭功能等有关[2]。

特发性脊柱侧凸约占脊柱侧凸的80%[3]。

青少年中特发性脊柱侧凸的患病率为0.47%~5.20%,多发生在10~18岁,且青春期初期发展最快[4-6]。

青少年特发性脊柱侧凸(adolescentidiopathicscoliosis,AIS)如不及时矫治,可能会导致躯干畸形、脊柱活动受限和疼痛,还可影响脏腑功能,甚者可致瘫痪[7]。

对于多数AIS患者,采用运动疗法、支具佩戴等非手术方法及时有效地进行干预,可延缓病程或矫正侧凸畸形,只有少部分患者需采用手术治疗[8]。

目前,治疗AIS的运动疗法很多,但治疗方案尚无统一的标准。

为进一步了解运动疗法治疗AIS的研究进展,我们从AIS的病因和运动疗法两大方面做一综述。

1 AIS的病因AIS的发生主要与青少年快速生长发育期躯体形态、姿态的改变有关。

因此,关于AIS病因的研究主要聚焦于青少年生长发育和脊柱生物力学方面。

AIS的发生可能与椎体前后部的生长速度存在差异、脊柱前后受力不均衡、肋骨不对称生长及双侧下肢不等长等有关。

脊柱侧凸患者均存在不同程度的生长不平衡,而肌肉力量及所受重力的不平衡是导致生长不平衡的主要原因。

论著㊃临床研究d o i:10.3969/j.i s s n.1671-8348.2023.24.011青少年特发性脊柱侧凸症脊柱三维形态结构参数的相关性研究*汪飞,黄赞程,刘特熹,王书勤,赵欣玉,林远方ә(深圳市中医院推拿科,广东深圳518000)[摘要]目的探讨青少年特发性脊柱侧凸症(A I S)主弯C o b b角(M C C)与矢状位及轴位参数的相关性㊂方法回顾2021年5月至2022年5月于该院推拿科就诊的符合A I S纳入标准的患者,收集患者一般情况资料,在正㊁侧位影像资料上记录M C C㊁主弯方向(M C D)㊁顶椎旋转(A V R)㊁颈椎前凸角(C L)㊁胸椎后凸角(T K)㊁腰椎前凸角(L L)㊁骨盆入射角(P I)㊁骶骨倾斜角(S S)等参数,运用S P S S25.0软件进行数据分析㊂结果共收集符合要求的患者67例,其中男30例,女37例,平均年龄(14.09ʃ2.90)岁,M C D左侧34例㊁右侧33例,A V R值Ⅰ㊁Ⅱ㊁Ⅲ㊁Ⅳ度患者分别有15㊁39㊁12㊁1例;M C C(16.94ʃ8.54)ʎ,C L(8.15ʃ10.46)ʎ㊁T K(21.07ʃ9.59)ʎ㊁L L(47.38ʃ11.51)ʎ㊁P I(47.41ʃ10.58)ʎ㊁S S(34.72ʃ8.91)ʎ㊂其中M C C与性别㊁A V R及T K间存在相关性(P<0.05),与C L㊁L L㊁P I㊁S S无明显相关性(均P>0.05)㊂结论 A I S患者M C C与患者性别㊁A V R 及T K间存在明显相关性,冠状位脊柱畸形与矢状位侧凸及轴位A V R存在相关性㊂[关键词]青少年;生物力学;C o b b角;脊柱侧凸[中图法分类号] R682.3[文献标识码] A[文章编号]1671-8348(2023)24-3741-05C o r r e l a t i o n a n a l y s i s o f t h r e e-d i m e n s i o n a l m o r p h o l o g i c a l a n d s t r u c t u r a lp a r a m e t e r s o f s p i n e i n a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s*WA N G F e i,HU A N G Z a n c h e n g,L I U T e x i,WA N G S h u q i n,Z HA O X i n y u,L I N Y u a n f a n gә(D e p a r t m e n t o f M a s s a g e,S h e n z h e n T r a d i t i o n a l C h i n e s e M e d i c i n e H o s p i t a l,S h e n z h e n,G u a n g d o n g518000,C h i n a)[A b s t r a c t]O b j e c t i v e T o e x p l o r e t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e m a i n c u r v a t u r e C o b b a n g l e(M C C)a n d s a g i t t a l a n d a x i a l p a r a m e t e r s i n a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s(A I S).M e t h o d s T h e p a t i e n t s w h o m e t t h e i n-c l u s i o n c r i t e r i a o f A I S i n t h i s H o s p i t a l f r o m M a y2021t o M a y2022w e r e r e v i e w e d a s t h e r e s e a r c h o b j e c t s.T h e g e n e r a l i n f o r m a t i o n o f t h e p a t i e n t s w a s c o l l e c t e d,a n d t h e f r o n t a l a n d l a t e r a l i m a g i n g d a t a s u c h a s M C C,m a i n c u r v a t u r e d i r e c t i o n(M C D),a p e x v e r t e b r a l r o t a t i o n(A V R),c e r v i c a l l o r d o s i s(C L),t h o r a c i c k y p h o s i s(T K), l u m b a r l o r d o s i s(L L),p e l v i c i n c i d e n c e(P I),a n d s a c r a l t i l t a n g l e(S S)w e r e r e c o r d e d.T h e d a t a w e r e a n a l y z e d u s i n g S P S S25.0s o f t w a r e.R e s u l t s A t o t a l o f67c a s e s w e r e c o l l e c t e d,i n c l u d i n g30m e n a n d37w o m e n,w i t h a n a v e r a g e a g e o f(14.09ʃ2.90)y e a r s.T h e r e w e r e34c a s e s o n t h e l e f t s i d e a n d33c a s e s o n t h e r i g h t s i d e o f M C D.T h e A V R v a l u e s o fⅠ,Ⅱ,Ⅲa n dⅣd e g r e e s w e r e15,39,12a n d1c a s e s r e s p e c t i v e l y;M C C v a l u e w a s (16.94ʃ8.54),C L v a l u e w a s(8.15ʃ10.46),T K v a l u e w a s(21.07ʃ9.59),L L v a l u e w a s(47.38ʃ11.51), P I v a l u e w a s(47.41ʃ10.58),S S v a l u e w a s(34.72ʃ8.91).A m o n g t h e m,t h e r e w a s a c o r r e l a t i o n b e t w e e n M C C a n d g e n d e r,A V R a n d T K(P<0.05),a n d n o s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n w i t h C L,L L,P I a n d S S(a l l P>0.05).C o n c l u s i o n T h e r e i s a s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n b e t w e e n M C C a n d g e n d e r,A V R a n d T K i n A I S p a t i e n t s.C o r o n a r y s p i n a l d e f o r m i t y i s c o r r e l a t e d w i t h s a g i t t a l s c o l i o s i s a n d a x i a l A V.[K e y w o r d s]a d o l e s c e n t;b i o m e c h a n i c s;C o b b a n g l e;s c o l i o s i s青少年特发性脊柱侧凸症(a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s,A I S)是脊柱的三维畸形,其冠状位C o b b 角ȡ10ʎ,并伴随矢状位的曲率发生变化[1]㊂据国际脊柱侧弯矫形与康复治疗协会估计,A I S的全球发病率在0.93%~12.00%,其中三分之二的A I S患者在青春期进展迅速,当C o b b角>40ʎ时其疾病可进展至成年后[2]㊂研究认为脊柱侧弯改变了脊柱的3个解剖平面,因此形成以冠状位㊁矢状位及轴位畸形为特征1473重庆医学2023年12月第52卷第24期*基金项目:广东省深圳市科技计划项目(J C Y J20210324111212035);广东省深圳市政府医疗卫生三名工程项目(S Z S M201612059)㊂作者简介:汪飞(1993-),住院医师,硕士,主要从事脊柱相关疾病研究㊂ә通信作者,E-m a i l:136********@139.c o m㊂的三维结构,在研究其脊柱生物力学特性时,也应从三维结构出发,明确脊柱各参数相互之间的关系㊂目前对于A I S的发病机制并未形成统一认识,多认为与生物力学㊁遗传和环境起源㊁神经生理功能障碍等因素相关[3]㊂A I S是一种慢性疾病,不仅会导致患者外观畸形,还会影响他们的心理健康和生活方式[4],在治疗上,一般认为对于C o b b角<45ʎ的A I S患者建议使用支具治疗,对于C o b b角>45ʎ的骨骼未成熟患者或持续进展的患者可考虑手术治疗[5-6],其治疗目的在于阻止曲线进展㊁纠正畸形,维持冠状面及矢状面平衡,但临床对于疗效及预后仍存在一定争议㊂1资料与方法1.1一般资料选取从2021年5月至2022年5月于本院推拿科就诊的A I S患者为研究对象,诊断标准根据国际疾病分类(i n t e r n a t i o n a l c l a s s i f i c a t i o n o f d i s e a s e s,I C D):站立位脊柱正位X线片测量C o b b角,C o b b角>10ʎ者称为脊柱侧凸㊂排除标准:(1)有先天性脊柱异常或患有神经㊁肌肉㊁骨骼及免疫性疾病等影响诊断者;(2)有脊柱㊁骨盆或其他可影响脊柱形态的手术者;(3)合并腰椎滑脱㊁脊柱椎体畸形㊁骨盆异常等可能影响脊柱数据测量者;(4)资料不全或测量不清者㊂1.2方法受试者站立位拍摄全脊柱X线片,其中正位片采用人体标准解剖学姿势,拍摄时身体直立,面向前方,两眼平视正前方,两足并拢,足尖向前,双上肢下垂于躯干的两侧,掌心向前㊂侧位片拍摄时双上肢前屈45ʎ,余拍摄姿势同前㊂注意拍摄过程中全脊柱片上端应涵盖耳廓,下端应至股骨近端㊂应用C a r e s t r e a m-V u e P A C S软件记录保存参数,所测参数㊁测量方式由所有作者讨论后决定,为避免系统偏移,测量由2位作者单独完成,取测量平均值㊂1.3参数收集在正位像上记录:(1)主弯C o b b角(m a j o r c u r v e C o b b,M C C),分别在脊柱侧凸倾斜度最大的上端椎体上缘,下端椎体下缘画一横线,并对两横线做一垂线所形成的夹角,见图1;(2)主弯方向(m a j o r c u r v e d i r e c t i o n,M C D),测量患者侧凸明显的方向;(3)顶椎旋转(a p i c a l v e r t e b r a l r o t a t i o n,A V R),依据N a s h-M o e分级,将椎体均分4份,Ⅰ度为椎弓根对称;Ⅱ度为凸侧椎弓根移向中线,但未超过第1格,凹侧椎弓根变小;Ⅲ度为凸侧椎弓根已移至第2格,凹侧椎弓根消失;Ⅳ度为凸侧椎弓根移至中央,凹侧椎弓根消失;Ⅴ度为凸侧椎弓根越过中线,靠近凹侧,见图2㊂在侧位像上记录:(1)颈椎前凸角(c e r v i c a l l o r d o s i s, C L),C2椎体下端与C7椎体下端切线的夹角,负值表示颈椎后凸,正值表示颈椎前凸;(2)胸椎后凸角(t h o-r a c i c k y p h o s i s,T K),T5椎体上端与T12椎体下端切线的夹角;(3)腰椎前凸角(l u m b a r l o r d o s i s,L L),L1椎体上端与S1骶椎上端切线的夹角;(4)骨盆入射角(p e l v i c i n c i d e n c e,P I),经S1上端作一垂线,再经S1终板终点与股骨头中心做一条直线,2条直线所形成的夹角;(5)骶骨倾斜角(s a c r u m s l o p,S S),S1终板延长线与水平线所形成的夹角,见图3㊂图1 M C C测量示意图图2 A V R N a s h-M o e标准示意图1.4统计学处理采用S P S S25.0软件对数据进行统计分析,将服从正态分布的计量资料以xʃs表示㊂计量资料采用P e a r s o n检验,等级资料采用s p e a r m a n检验进行相关性研究,使用线性相关分析绘制曲线拟合图㊂以P< 0.05为差异有统计学意义㊂2结果2.1 A I S患者影像学表现共纳入患者67例,其中男30例,女37例,年龄在8~18岁,平均(14.09ʃ2.90)岁㊂正位像上M C C(16.94ʃ8.54)ʎ,M C D左侧34例㊁右侧33例,A V R值Ⅰ㊁Ⅱ㊁Ⅲ㊁Ⅳ度分别有15㊁39㊁12㊁1例㊂侧位像上C L㊁T K㊁L L㊁P I㊁S S分别为2473重庆医学2023年12月第52卷第24期(8.15ʃ10.46)ʎ㊁(21.07ʃ9.59)ʎ㊁(47.38ʃ11.51)ʎ㊁(47.41ʃ10.58)ʎ㊁(34.72ʃ8.91)ʎ㊂2.2 A I S 患者相关参数比较 67例A I S 患者M C C与性别㊁A V R 程度呈正相关(r =0.372,P =0.002;r =0.567,P <0.001),见表1㊂在侧位像上,A I S 患者M C C 与T K 呈负相关(r =-0.274,P =0.025),M C C 与C L ㊁L L ㊁P I ㊁S S 无明显相关性(均P >0.05),见表1㊂图3 C L ㊁T K ㊁L L ㊁P I ㊁S S 参数测量示意图表1 M C C 部分矢状位及轴位参数间的相关性项目r PC L (ʎ)0.0660.593T K (ʎ)-0.2740.025L L (ʎ)0.0790.527P I (ʎ)0.0840.497S S (ʎ)0.1370.270性别(男/女,n )0.3720.002M C D (左/右,n )-0.1070.388A V R (Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ,n )0.567<0.0013 讨 论本研究主要分析A I S 患者脊柱M C C 与脊柱矢状位㊁轴位脊柱畸形严重程度的相关性㊂研究结果表明,M C C 与脊柱侧位像上的颈㊁腰㊁骶椎曲度间无明显相关性(P >0.05),而与性别㊁A V R 及T K 存在相关性(P <0.05),其中女性脊柱侧凸严重程度高于男性,M C C 越大,脊柱轴位A V R 越严重,胸椎曲度越直㊂因此针对不同严重程度的A I S 患者应采取针对性的评估㊁诊断㊁预防及治疗方案,无论采取手术或保守治疗,均应从脊柱的三维形态结构出发,明确三者之间的相关性,恢复A I S 患者脊柱冠状位㊁矢状位及轴位的生物力学平衡㊂目前对于A I S 的发病机制并未形成统一认识,但普遍认为脊柱的生物力学失衡是A I S 的重要发病机制之一㊂人体在胎儿期仅存在脊柱后凸,当生长到1.5岁时,逐渐出现颈㊁腰椎前凸及胸㊁骶椎后凸的4种生理弯曲度,其中颈腰曲出现于胎儿出生后,又称继发性曲度[7]㊂C H E N G 等[8]研究认为基因遗传在A I S 患病早期发挥重要作用,而在疾病进展过程中,环境因素占主要作用㊂研究表明椎间盘对脊柱侧凸的影响大于骨骼[9],当椎间盘高度增加会使脊柱倾斜程度增加,椎间盘出现不可逆的损伤时,也会使A I S患者病情持续或恶化㊂A I S 患者临床分型不同㊁曲度各异,但当脊柱受到外力作用时,应力仍集中于曲度损伤处,因此该病好发于颈胸或胸腰交界处[10]㊂S E -K I 等[11]研究表明椎旁肌过度激活会导致脊柱侧弯,使脊柱两侧机械应力发生改变,脊柱椎体与后缘的生长失衡㊂脊柱侧弯发病主要影响椎体㊁椎间盘及椎旁软组织等,在人体成长过程中脊柱参数不断变化,需对A I S 患者脊柱和躯干进行三维动态矫正及恢复多维度平衡,才能有效维持或减轻骨骼发育成熟的A I S患者的脊柱曲度㊂A I S 患者脊柱的形态改变,包括冠状位横向移位㊁矢状位拉伸或屈曲及椎体轴向旋转,恢复和维持矢状位与冠状位平衡同等重要㊂A I S 患者脊柱形态改变会影响矢状位脊柱曲度,特别是在L e n k 5型患者中,通常腰椎或胸腰交界处后凸畸形明显[12],而对非A I S 患者研究中并未发现椎体形态与矢状位轮廓间的差异[13]㊂椎体旋转参数是监测脊柱侧弯进展和评估疗效的重要指标,P A S HA 等[14]研究发现,较大胸椎M C C 及过度后凸较小胸椎M C C 对椎体旋转幅度影响相似,认为腰椎曲线大小不受椎体旋转的影响㊂目前虽有部分文献对脊柱三维形态进行探讨,但缺乏对相互间作用机制的整体研究,因此研究M C C 与脊柱矢状位及轴位的关系具有十分重要的作用㊂本研究发现M C C 及其严重程度与性别存在相关性㊂R E AMY 等[15]研究发现M C C 较小的A I S 患者无性别差异,当M C C >30ʎ时女性比例高于男性,女性脊柱侧凸往往进展得更频繁,因此,女性较男性更需要治疗㊂D A I 等[16]发现B O C 基因的单核苷酸多态性(S N P )r s 73235136片段和S E C r s 545608片段仅在女性中与A I S 明显相关,均可提高女性的患病风险,同时发现S E C 16B 基因与M C C 严重程度呈负相关㊂造成M C C 性别差异的原因可能与男㊁女性遗传表达㊁生理特征差异等因素相关,青春期女性更易受到激素水平波动的影响,且女性脊柱稳定性较差,不利于异常体态的控制与恢复㊂本研究发现M C C 与脊柱轴位A V R 存在明显相关性㊂顶椎是A I S 患者旋转最多的椎体,在主侧弯中占40.4%,在副侧弯中占31.7%[17]㊂颈胸㊁胸腰交界区的椎体旋转是导致脊柱侧凸加重的重要因素,40%的轻度脊柱侧凸患者存在3473重庆医学2023年12月第52卷第24期脊柱椎体交界区力学异常[18],当A V R角度增大时会加重A I S患者脊柱侧凸严重程度,通过对A I S患者进行腰-骨盆-髋关节复合体旋转运动测试,发现脊柱侧凸患者的神经组织可伸展性和脊柱旋转运动之间存在生物力学关系[19]㊂顶椎作为脊柱侧凸畸形最严重的椎体,相对位置发生改变时,会作用于椎体本身及周围软组织,当脊柱侧凸程度加重,凸侧往往受到更大的机械应力,导致背部肌肉受力发生变化,附着在椎体两侧的肌肉如椎旁浅㊁深肌力学失衡,进一步加重椎体旋转㊂胸椎旋转角度>5ʎ的青少年患者患A I S 的可能性是<5ʎ的10倍[20]㊂M C C与脊柱矢状位T K 存在相关性,在不同类型脊柱侧凸中,虽然椎旁肌不对称性不同,但胸腰型具有其他侧弯类型的共同特性,胸腰型A I S被认为具有胸椎和腰椎起源性特征的脊柱侧弯[21]㊂胸椎作为承上启下的脊柱节段,向上影响颈椎㊁向下影响腰椎,因此A I S患者常表现出胸段的结构畸形㊂C H E N等[22]研究发现小鼠脊柱侧凸的严重性与胸骨/胸椎长度比间存在明显相关性,T K主要与胸椎和椎间盘的形状和方向有关,其中胸骨㊁肋骨及胸椎在内的胸廓组成结构功能完整的单元结构,当遗传或环境等因素对其产生干扰时,胸椎结构单元的不平衡发育会导致胸椎侧凸的产生或进一步加重㊂胸腰椎曲度的改变对脊柱形态产生较大影响,胸腰段脊柱侧凸是A I S的好发部位,胸椎曲度变化可以代偿脊柱平衡矢状位的缩短和L L的减少[23]㊂MO R E I-R A等[24]认为脊柱侧凸曲度增加和后凸畸形减少间的相关性仅发生在远端胸㊂本研究主要是基于A I S患者脊柱三维畸形,研究脊柱M C C与矢状位及轴位参数的相关性,虽然研究针对性强,但仍存在以下问题:(1)纳入本次研究样本量少,且患者主要居住于华南地区,数据缺乏多样性;(2)收集参数全部来自影像学资料,未对体表形态等数据进行研究,参数选取不够充分,如仅通过L L反映腰曲情况㊂希望在今后可以获取全面的大样本量进行研究,参考多项标准制订更加详细的研究方案,对参数指标进行横向及纵向对比,从而更好地理解脊柱的三维结构与各参数间相关性,为今后的科研及临床工作提供依据㊂参考文献[1]S MA N I A N,P I C E L L I A,R OMA N O M,e t a l.N e u r o p h y s i o l o g i c a l b a s i s o f r e h a b i l i t a t i o n o f a d-o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].D i s a b i l R e h a-b i l,2008,30(10):763-771.[2]N E G R I N I S,D O N Z E L L I S,A U L I S A A G,e ta l.2016S O S O R T g u i d e l i n e s:o r t h o p a e d i c a n dr e h a b i l i t a t i o n t r e a t m e n t o f i d i o p a t h i c s c o l i o s i sd u r i n g g r o w t h[J].S c o l i o s i s S p i n a l D i s o r d, 2018,13:3.[3]K I K A N L O O S R,T A R P A D A S P,C HO W.E-t i o l o g y o f a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s:a l i t e r-a t u r e r e v i e w[J].A s i a n S p i n e J,2019,13(3): 519-526.[4]HU A N G Y,L I U F,G A O D,e t a l.F a m i l y f u n c-t i o n i n g a f f e c t e d b y a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o-s i s i n c h i n a:a c r o s s-s e c t i o n a l s t u d y[J].F r o n t P e d i a t r,2022,10:880360.[5]W E I N S T E I N S L,D O L A N L A,WR I G H T JG,e t a l.E f f e c t s o f b r a c i n g i n a d o l e s c e n t s w i t hi d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].N E n g l J M e d,2013,369(16):1512-1521.[6]MO R R I S S Y R T,G O L D S M I T H G S,HA L L E C,e t a l.M e a s u r e m e n t o f t h e C o b b a n g l e o n r a-d i o g r a p h s o f p a t i e n t s w h o h a v e s c o l i o s i s.E v a l u-a t i o n o f i n t r i n s i c e r r o r[J].J B o n e J o i n t S u r gA m,1990,72(3):320-327.[7]胥少汀,葛宝丰,徐印钦.实用骨科学[M].4版.北京:人民军医出版社,2014.[8]C H E N G J C,C A S T E L E I N R M,C HU W C,e ta l.A d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].N a t R e vD i s P r i m e r s,2015,1:15030.[9]S C H LÖS S E R T P,V A N S T R A L E N M,B R I N K R C,e t a l.T h r e e-d i m e n s i o n a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t o r s i o n a n d a s y mm e t r y o f t h e i n t e r v e r t e b r a l d i s c s v e r s u s v e r t e b r a l b o d i e s i n a d o l e s c e n t i d i o-p a t h i c s c o l i o s i s[J].S p i n e(P h i l a P a1976), 2014,39(19):E1159-1166.[10]N O U R I F,G H A S E M I S H,L E E J Y.S y s t e m r e l i a b i l i t y a n a l y s i s o f t h e s c o l i o s i s d i s o r d e r[J].B MC M u s c u l o s k e l e tD i s o r d,2020,21(1):199.[11]S E K I S,I WA S A K I M,MA K I N O H,e t a l.A s-s o c i a t i o n o f l i g a m e n t u m f l a v u m h y p e r t r o p h yw i t h a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s p r o g r e s s i o n-c o m p a r a t i v e m i c r o a r r a y g e n e e x p r e s s i o n a n a l y-s i s[J].I n t J M o l S c i,2022,23(9):5038.[12]W I D J A J A B S,V A R A N I R.I m p a c t o f G e n s i n-g e n b r a c e t r e a t m e n t o n L e n k e5c u r v a t u r e s a n dc h r o n i c l o w b a c k p a i n i n l a t e ad o le s c e n t a n d a-d u l t s c o l i o s i s p a t ie n t s[J].S Af r J P h y s i o t h e r, 2022,78(1):1585.[13]P A S H A S,S A N K A R W N,C A S T E L E I N R M.T h e l i n k b e t w e e n t h e3D s p i n o-p e l v i c a l i g n-m e n t a n d v e r t e b r a l b o d y m o r p h o l o g y i n a d o l e s-c e n t id i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].S p i ne D ef o r m,2019,7(1):53-59.4473重庆医学2023年12月第52卷第24期[14]P A S H A S,S H E N J,K A D O U R Y S.T r u e3Dp a r a m e t e r s o f t h e s p i n a l d e f o r m i t y i n a d o l e s-c e n t id i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].S p i ne D ef o r m,2021,9(3):703-710.[15]R E AMY B V,S L A K E Y J B.A d o l e s c e n t i d i o-p a t h i c s c o l i o s i s:r e v i e w a n d c u r r e n t c o n c e p t s[J].A m F a m P h y s i c i a n,2001,64(1):111-116.[16]D A I Z,WA N G Y,WU Z,e t a l.F e m a l e-s p e c i f i c s u s c e p t i b i l i t y l o c u s i n B O C a n d S E C16b a r e a s-s o c i a t e d w i t h a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].S p i n e(P h i l a P a1976),2021,46(22): E1178-1184.[17]JÓZ S E F K,S C H LÉG LÁT,B U R K U S M,e t a l.M a x i m a l a x i a l v e r t e b r a l r o t a t i o n i n a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s:i s t h e a p i c a l v e r t e b r a t h em o s t r o t a t e d[J].G l o b a l S p i n e J,2022,12(2):244-248.[18]L A N G L A I S T,V E R G A R I C,R O U G E R E A UG,e t a l.B a r y c e n t r e m e t r y a n d e x t e r n a l s h a p e a-n a l y s i s i n i d i o p a t h i c s c o l i o s i s:w h a t c a n t h ep h y s i c i a n e x p e c t f r o m i t[J].M e d E n g P h y s,2021,94:33-40.[19]S T E P I EÑA,P AŁD Y N A B.N e u r o d y n a m i c f u n c-t i o n s a n d t h e i r c o r r e l a t i o n s w i t h p o s t u r a l p a-r a m e t e r s i n a d o l e s c e n t s w i t h i d i o p a t h i c s c o l i o-s i s[J].J C l i n M e d,2022,11(4):1115.[20]Y A N B,L U X,Q I U Q,e t a l.A s s o c i a t i o n b e-t w e e n i n c o r r e c t p o s t u r e a n d a d o l e s c e n t i d i o-p a t h i c s c o l i o s i s a m o n g c h i n e s e a d o l e s c e n t s:f i n d i ng s f r o m a l a r g e-s c a l e p o p u l a t i o n-b a s e ds t u d y[J].F r o n t P e d i a t r,2020,8:548.[21]P A R K Y,K O J Y,J A N G J Y,e t a l.A s y m m e t r i c a la c t i v a t i o n a n d a s y m m e t r i c a l w e a k n e s s a s t w o d i f-f e r e n t m e c h a n i s m s o f a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].S c i R e p,2021,11(1):17582.[22]C H E N B,T A N Q,C H E N H,e t a l.I m b a l a n c e dd e v e l o p m e n t o f a n t e r i o r a n d p o s t e r i o r t h o r a x i s a c a u s a t i v e f a c t o r t r i g g e r i n g s c o l i o s i s[J].J O r-t h o p T r a n s l a t,2019,17:103-111.[23]C LÉM E N T J L,G E O F F R A Y A,Y A G O U B I F,e ta l.R e l a t i o n s h i pb e t w e e n t h o r ac i c h y p o k y p h o-s i s,l u m b a r l o rd o s i s a n d s a g i t t a l pe l v i c p a r a m e-t e r s i n a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].E u rS p i n e J,2013,22(11):2414-2420.[24]MO R E I R A P I N T O E,A L V E S J,D E C A S T R OA M,e t a l.H i g h t h o r a c i c k y p h o s i s:i m p a c t o n t o t a l t h o r a c i c k y p h o s i s a n d c e r v i c a l a l i g n m e n t i n p a t i e n t s w i t h a d o l e s c e n t i d i o p a t h i c s c o l i o s i s[J].S p i n e D e f o r m,2020,8(4):647-653.(收稿日期:2023-04-29修回日期:2023-09-22)(编辑:姚雪)(上接第3740页)[12]王晓菁,陈海平.慢性肾脏病定义及分期系统修订的进展:2012K D I G O慢性肾脏病临床管理实践指南解读[J].中华老年多器官疾病杂志, 2014,12(5):396-400.[13]蔡明玉,李萍,罗丽珍.云端管理系统对慢性肾脏病患者生化指标及不良肾脏结局的影响[J].重庆医学,2021,50(6):2070-2073. [14]雷翠蓉,黄一琴,顾荣花,等. 互联网+ 微信随访模式在宫颈癌放化疗患者营养管理中的应用效果研究[J].重庆医学,2023,52(3):388-392.[15]农永丽,杨龙玉,黄美玉,等.慢性肾脏病饮食营养管理存在问题及对策[J].中国医药科学, 2022,12(10):43-46.[16]张容,唐紫薇,赵静.系统化营养管理在慢性肾脏病患者中的应用效果分析[J].世界临床药物, 2022,43(2):174-178.[17]B E L L I Z I V,C H I O D I N I P,C U P I S T I A,e t a l.L o w-p r o t e i n d i e t o r n u t r i t i o n a l t h e r a p y i n c h r o-n i c k i d n e y d i s e a s e?[J].B l o o d P u r i f,2013,36(1):41-46.[18]王文宁,张晴,尹新娟.营养风险筛查在老年慢性肾脏病患者营养评估中的应用[J].现代医药卫生,2022,38(11):1843-1845. [19]陈杏,席明霞,屈婧. 互联网+ 医院-社区-家庭管理模式在慢性肾脏病3~5期患者营养管理中的应用效果[J].临床医学研究与实践,2020, 35(5):3.[20]徐志华,周广宇,倪晓威.慢性肾脏病患者营养管理的研究进展[J].长春中医药大学学报, 2021,37(6):1422-1424.[21]张容,唐紫薇,赵静,等.系统化营养管理在慢性肾脏病患者中的应用效果分析[J].世界临床药物,2022,43(2):174-178.(收稿日期:2023-05-14修回日期:2023-10-17)(编辑:张芃捷)5473重庆医学2023年12月第52卷第24期。

第十三章脊柱侧弯的生物力学基础香港大学骨科学系吕维加第一节脊柱生物力学中的解剖因素一、正常生理弯曲从正面看,正常脊柱的形态大体是直而且对称的,除了由于主动脉位置因素导致的胸段轻微的右弯,右利手也被认为是这种现象的原因之一;从侧面看,脊柱则是具有4个生理弯曲的曲线,即脊柱的生理性弯曲,分别是颈椎生理性前凸、胸椎生理性后凸、腰椎生理性前凸以及骶尾段的生理性后凸。

二、小关节研究发现脊柱的活动可能在很大程度上取决于双侧小关节的关节突的形态和位置。

关节突的方向和位置将会影响到脊柱的运动学特征。

在胸段脊椎,上关节面几乎是平的,向后上而且偏外一些,而下关节面向前内下方。

胸段脊椎关节面的方向可能和这一区域的无规律的复合运动有关。

后面我们将继续讨论这个问题。

三、韧带我们目前对于韧带在脊柱侧弯的物理性质和作用仍然知之甚少。

Walters和Morris曾经做过一个体外实验来比较脊间韧带在原发性脊柱侧弯和继发性脊柱侧弯中力学性质的作用,结果显示二者之间无显著性差异。

Nordwall比较了脊间韧带和竖脊肌肌腱在原发性脊柱侧弯、继发性脊柱侧弯以及单纯脊柱滑脱的病人体内的力学性质,结果同样是无显著性差异。

目前已经有很多研究黄韧带力学性质的文章,一致认为黄韧带在脊柱正常的运动过程中起到重要的作用。

黄韧带在脊柱侧弯中的作用已经由实验证实。

黄韧带和小关节限制正常脊柱胸段轴向旋转运动的范围;如果实施半椎板切除后,即去除了黄韧带缰绳”作用,可以形成实验性脊柱侧弯模型。

近来,关于在脊柱侧弯中椎间盘的生物力学作用的研究也相继出现。

Brickley-Parsons和Glimcher观察了在脊柱侧弯病人中凸侧和凹侧的椎间盘性型胶原和型胶原的分布。

他们发现型胶原和型胶原的分布存在显著性差异,研究者认为可能为凸侧和凹侧的压力不同所致,这也许就是Wolf力学定律在胶原的生物化学上的体现。

第二节运动学概念早在1905年,Lovett曾经在《脊柱侧弯相关的机械力学》一文中提到,研究脊柱侧弯就像调查火车事故的原因,不仅需要了解撞毁的车厢破坏力的作用及方向,还需要知道将来如何更好地预防下一次事故的发生,比如通过对信号灯系统的调查来研究常规的预防措施。

德国施罗斯GBW支具:三维纠正脊柱侧弯。

GBW支具,是Weiss博士在传统支具色努支具(cheneau brace)的基础上进一步研究的成果,结合先进的计算机辅助设计和制造(CAD/CAM)技术,通过自己研究的独特分型体系,研发出的先进的GBW支具。

支具治疗脊柱侧弯的生物力学原理。

国际上关于支具矫形的研究很多,一些学者研究的骨髓压力法则认为:骨髓(骨骼不断生长的中心)所受压力增加,骨的生长就会受到抑制;骨髓所受压力减小,骨的生长就会加速。

支具治疗的生物力学原理是:顶椎区椎体凹侧生长终板负载减小,从而刺激凹侧区的椎体生长。

这就是支具矫形的根本原理。

所以,如果脊柱侧弯后,不进行支具矫形,单靠锻炼很难控制。

人体的重量在椎体上的不均匀分布,导致椎体发育一边厚一边薄,脊柱侧弯会不断加重。

德国GBW支具的三大优势1、具有更高的矫正率。

GBW支具采用先进的3D扫描技术取得患者身体数据,进而获得精确的身体模型,通过精确算法让每个患者获得个性化的支具。

在此之前,大部分医生和支具师在传统支具基础上,认为支具矫形只能维持度数,不可能减少度数,严重贻误了患者的治疗,且德国GBW支具会配合历史悠久的施罗斯体操训练,既改变骨骼的畸形,又通过体操增加了肌肉力量,矫正率较高。

2、患者的身体数据及3D模型数据都会进行终身留存。

3D扫描后的数据直接传回德国总部,所有患者的病情诊断和支具设计都由德国Weiss博士完成,支具制作全程由计算机控制,材料也是德国进口的聚乙烯。

数据的保存使得医生可以进行定期对比,动态跟进患者脊柱侧弯康复情况,这是国内其他石膏技术所不可能实现的。

3、德国支具更加符合人体生理结构。

特发性脊柱侧弯从字面理解是脊柱向侧方发生弯曲。

但实际是在三维空间都发生了畸形,也就是在水平面,矢状面,额状面都有不同程度的畸形存在。

GBW 支具恰恰就是在这三个维度对畸形进行矫正。

(1)额状面内:对于双主弯的脊柱侧弯类型,在额状面内,通过三点力原理,对于骨盆,腰椎,胸椎的弯曲同时作用。

脊柱侧弯是脊柱的一个或多个节段在冠状面上偏离中线的侧弯、矢状面上的前弯或脊椎体在纵轴上的旋转,是最常见的脊柱三维畸形[1]。

脊柱侧弯是躯干的畸形,以脊柱的侧向偏移和轴位旋转为特征。

许多特发性脊柱侧弯患者存在肋骨的变形以及矢状面上胸椎生理后弯的减少。

少数特发性脊柱侧弯患者表现为主弯与次弯交界区的后弯畸形。

由于其病理解剖特点复杂,导致脊柱在出现侧弯后和矫正手术后的生物力学变化较正常生理曲度的脊柱复杂得多,本文就目前国内外在脊柱侧弯生物力学方面的研究综述如下。

1脊柱侧弯生物力学机制的研究脊柱侧弯是复杂、常见的脊柱畸形,其中最为常见的类型是特发性脊柱侧弯,国内外数十年来的研究发现特发性侧弯的病因与遗传、生长发育、神经肌肉因素、内分泌系统等有关,但目前还无明确证据表明其存在单一的致病因素。

由于对脊柱侧弯的病因尚不明了,以及对于脊柱侧弯进展、转归以及术后的预后等亦不清楚。

目前文献报道对脊柱发生侧弯以后的生物力学改变亦不多,但学者普遍认为,在快速生长期脊椎不对称生长的自身生物力学调节加重了特发性脊柱侧弯的进展[2]。

对于影响脊柱侧弯的进展,目前国内外学者普遍认为占主导作用的是生物力学机制,占重要因素的是脊柱负载及椎体生长的不平衡。

Villemure 等[3]通过三维有限元模型对脊柱侧弯进展的情况进行了模拟,为进一步研究脊柱侧弯创造了条件。

Aronsson 等[4]利用小牛脊柱进行生物力学实验,证明通过不同方向对脊柱进行特发性脊柱侧弯的生物力学研究进展侯翰涛综述,王文军审校(南华大学附属第一医院脊柱外科,湖南衡阳421001)【关键词】脊柱侧凸;生物力学;矫形外科手术文章编号:1009-5519(2012)09-1364-03中图法分类号:R5文献标识码:A牵拉或压缩会影响椎体正常生长,这暗示了椎体的正常生长是影响侧弯进展的因素。

Roaf[5]早在50年代利用正常的婴儿脊柱成功构建侧弯模型,并通过生物力学实验发现造成脊柱侧弯进展的主要因素是椎体旋转力。

由于实体标本获取困难,Takemura等[6]制作的脊柱侧弯模型由两种材料组成,即合成树脂和硅材料。

在这个模型上予以前屈、侧屈以及旋转三种力组成的六种不同组合方式后发现:前屈力与旋转力在脊柱侧弯中,被认为是影响其进展最重要的两个因素。

学术界迫切的对脊柱侧弯研究的目的主要是体现在了解脊柱畸形发生的原因,在临床实践中便于更好的指导矫形;而不是单纯地为了预防脊柱侧弯的发生。

2内固定器械的生物力学作用由于脊柱侧弯矫形术被认为是操作难度最高、术后并发症最多的脊柱外科手术之一[7],因此手术成功的关键在于掌握脊柱侧弯的基础理论和制定脊柱侧弯的矫形策略;以及置入正确的内固定材料、选择合适的术式及手术入路对于脊柱侧弯矫形手术的成功也起到举足轻重的作用。

Cotrel-Dubousset(CD)系统是一种矫形内固定系统,是建立在脊柱三维矫形理论之上而研发出来的,20多年的临床实践表明,该系统对于脊柱外科的进展具有划时代的意义[8]。

内固定器械的生物力学作用主要体现在以下几个方面。

2.1后路内固定方式的生物力学作用后路内固定相对于其他固定方式而言,是目前临床上脊柱侧弯矫形手术中应用最为广泛的一种手术方式。

Shono等[9]利用小牛的脊柱制作出来的胸椎侧弯模型来分析Zielke,Kaneda以及CD3种不同类型的内固定材料的生物力学作用。

实验证实Kaneda是这3种不同类型的内固定材料中在四种运动状态下稳定性最好的一种;在脊柱处于旋转状态时,Zielke稳定性最差,以及当脊柱处于屈伸状态时其刚性程度也是这3种材料中最低的一种。

相对于这3种内固定材料而言,CD系统在脊柱处于屈伸运动状态时,其稳定性比较好;而当脊柱处于轴向压缩以及旋转状态时,其刚性程度是最低的。

Shono 等[9]通过该研究进行推论,在脊柱侧弯一期行Zielke矫形或者脊柱侧弯二期行CD矫形内固定(即经前入路进行松解植骨及经后入路进行融合)时,在外部或者内部都应该予以辅助稳定支持;在脊柱侧弯单独经前路进行矫形时,Kaneda内固定材料可以提供足够稳定或坚强的固定作用。

Belomnt等[10]利用合成脊柱侧弯的模型对固定的方式进行研究,其研究表明通过压缩性钩的方式不仅能够显著减少后弯畸形的程度,而且还可以降低棒在固定时的张力以及能够对内固定的坚强程度起到非常好的增加作用。

Oda等[11]研究证实,单独椎弓根螺钉固定在前路结构稳定的腰椎中其生物力学坚强度已经是完全足够的,如果此时使用椎间融合装置反而使其临近节段的活动度出现过度增加。

只有当前路结构不完整或失稳的脊柱中,如果不联合使用椎间融合装置,就会使应力集中到单独椎弓根螺钉,从而降低重建结构的坚强,限制临近节段的活动度。

Winter和Anderson[12]研究发现,椎体的旋转在脊椎后路内固定装置联合椎板下钢丝固定下得到显著控制,只是其有增加神经损伤和脑脊液漏的风险。

Gadgil等[13]在使用后路内固定装置联合3种不同的椎板下钢丝的方法处理侧弯模型时,利用疲劳及静力试验,评价侧弯模型3种方法处理后在施加扭力作用下其生物力学稳定性,他们得出:3种处理方法在静力试验中旋转位移无明显统计学差异,在疲劳试验中椎板下钢丝在交替时钢丝凹侧发生了断裂,近端椎连续应用法能经受300N,负载300万次。

从上世纪80年代CD系统被大家认识以来,后路钉棒横连接的得到广泛应用。

Wood等[14]分别采用不同方式内固定,包括高位应用(T4~T5)、低位应用和上下均应用以及不应用横联接在人造侧弯模型上,利用在T2椎体予以施加旋转扭矩力,通过三维影像分析椎体的活动的各数据发现:椎弓根钩的抗扭转力明显低于远端使用椎弓根螺钉,而与有无附加横连接其抗扭转强度影响无明显差异。

Wattenbarger等[15]通过生物力学研究发现双棒与单棒,在超过12个椎体的长节段的固定情形中,双棒在中立区椎体的旋转方面的作用比单棒差。

2.2前路内固定方式的生物力学作用前路矫形是治疗胸腰段及腰段脊柱侧弯患者的最佳手术方式,Shimamoto等[16]通过对KASS、CDH、BWM、TSRH、ISOLA5种前路内固定器械进行生物力学实验,通过疲劳试验测定前后骨钉界面的固定强度,结果显示,在最大拔出张力的比较中:KASS的拔出张力最大,ISOLA的拔出张力最小(KASS>CDH>BWM>TSRH>ISOLA)。

由于单棒系统的拔出力与骨密度及螺钉的插入扭矩呈正相关,术后出现螺钉松动的并发症概率较大,从而导致前路系统的矫正度丢失。

为避免该并发症,越来越多的学者采用前路双棒系统。

近年来随着前路双棒系统的不断改进,手术方式如何选择及是否安装椎间融合器成为学者讨论的重点。

Fricka等[17]通过研究发现,虽然前路双棒系统在屈伸及旋转状态时较单棒更为坚硬,但在侧屈状态下不如单棒系统。

即使附加椎间融合也仅在屈曲状态下坚硬度有所提高。

Polly等[18]利用小牛脊柱作为胸椎侧凸模型,并利用不同直径的棒及不同节段使用不同数量的椎间Cage 进行生物力学研究,测定该模型在前屈后伸、轴向压缩、侧屈时各结构的坚硬度和棒的张力。

结果显示,椎间Cage能显著减少棒的张力,使用椎间Cgae较单纯增加棒的直径能更好地改善结构的稳定性。

矫正率高、融合节段少是前路矫形的优点,但其易发生骨不连、融合远端畸形等并发症[19-22]。

Spiegel等[23]和Ogon等[24]通过对前路钉棒系统矫形后远端螺钉的观察发现,侧屈运动时骨—钉界面张力明显增加,所以临床上观察到的植入物脱出可能与其有关。

证实椎间融合器在减小脊柱侧屈时交界区植入物张力的同时,能增加椎体间高度及提高内固定在脊柱旋转、侧屈、屈伸3种应力条件下的坚硬度。

从而降低术后植入物脱出、畸形进展发生的可能。

3问题与展望通过脊柱侧弯的生物力学作用进行研究,其临床意义主要体现在以下几个方面:(1)能够对脊柱侧弯病情的进展情况、预后及转归机制的说明提供一个充分的依据;(2)在对脊柱侧弯的患者制定手术策略或者选择某种具体的手术方式时,对术者来说能够起到一个好的指导作用;(3)对术者根据患者脊柱侧弯类型或脊柱侧弯程度选择何种类型的内固定材料方面提供一个明确的参考,这在很大程度上能够有效地减少或者避免术中术后相关并发症的发生。

但是制约脊柱侧弯治疗进展的问题依然存在,如患者疾病的病理生理特点对生物力学作用的影响、无法建立与实体完全符合的脊柱侧弯模型或者患者之间存在较大的差异等不足在一定程度上影响了脊柱侧弯治疗的进展。

随着医学科学技术、高仿真实验模型和临床思维的不断完善和进步,对于脊柱侧弯生物力学作用的研究在不久的将来将会吸引更多学者的参与以及取得更大的进展。

参考文献[1]叶启彬.脊柱侧弯外科学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2003:46.糖尿病(diabetes mellitus ,DM )是对人类健康造成极大危害的一种慢性疾病,而糖尿病患者中,2型糖尿病(T2DM )占90%以上。

全球2型糖尿病患者人数在1.5亿以上,而且其患病率也逐年上升,在我国已排第3位[1]。

T2DM 发病的基本病理生理改变包括胰岛素抵抗及胰岛素分泌不足等,研究也表明大多T2DM 以胰岛素抵抗多见[2]。

目前T2DM 的治疗以内科治疗为主,而通过改变患者饮食习惯和增加运动等来控制血糖或治愈T2DM 是很难成功的。

长期口服各种降糖药物及注射胰岛素又会给患者造成非常大的精神压力,使其生活质量下降。

近年来,国外通过对接受肥胖手术的病例的长期随访发现,胃转流术(GBP )可使T2DM 患者的血糖水平得到明显改善,使80%~100%的病理性肥胖合并T2DM 患者的血糖、胰岛素和糖化血红蛋白(HbA1c )保持在正常水平[3],使人们看到了外科治疗T2DM 的希望。

现在胃转流术治疗T2DM 有了很大的进展,其手术方式也有所演变,如Roux -en -Y 胃转流手术(RYGB 术)、腹腔镜胃转流术(LRYGB 术)及腹腔镜迷你胃转流术(LMGB 术)等。

本文将对胃转流术治疗T2DM 手术方式的演变与展望进行初步探讨。

1外科治疗T2DM 的历史与现状1982年,在手术治疗病态肥胖症时,人们发现合并有T2DM胃转流术治疗2型糖尿病手术方式的演变与展望李震综述,王继见审校(重庆医科大学附属第二医院胃肠肛肠外科,重庆400010)【关键词】腹腔镜;糖尿病,2型;胃转流术文章编号:1009-5519(2012)09-1366-03中图法分类号:R656.61文献标识码:A[2]Veldhuizen AG ,Wever DJ ,Webb PJ.The aetiology of idiopathic scolio -sis :biomechanical and neuromuscular factors[J].Eur Spine J ,2000,9(3):178-184.[3]Villemure I ,Aubin CE ,Dansereau J ,et al.Simulation of progressive de -formities in adolescent idiopathic scoliosis using a biomechanical model i ntegrating vertebral growth modulation[J].J Biomech Eng ,2002,124(6):784-790.[4]Aronsson DD ,Stokes IA ,Rosovsky J ,et al.Mechanical modulation of calf tail vertebral growth :implications for scoliosis progression[J].J Spinal Disord ,1999,12(2):141-146.[5]Roaf R.Rotation movements of the spine with special reference to scolio -sis[J].J Bone Joint Surg Br ,1958,40(2):312-332.[6]Takemura Y ,Yamamoto H ,Tani T.Biomechanical study of the develop -ment of scoliosis ,using a thoracolumbar spine model[J].J Orthop Sci ,1999,4(6):439-445.[7]Wever DJ ,Veldhuizen Aq ,Klein JP ,et al.A biomechanical analysis of the vertebral and rib deformities in structural scoliosis[J].Eur Spine J ,1999,8(4):252-260.[8]Villemure I ,Aubin CE ,Dansereau J ,et al.Simulation of progressive de -formities in adolescent idiopathic scoliosis using a biomechanical model integrating vertebral growth modulation[J].J Biomech Eng ,2002,124(6):784-790.[9]Shono Y ,Kaneda K ,Yamamoto I.A biomechanical analysis of Zielke ,Kaneda ,and Cotrel -Dubousset instrumentations in thoracolumbar scolio -sis.A calf spine model[J].Spine ,1991,16(11):1305-1311.[10]Belomnt PJ Jr ,Polly DW Jr ,Cunning BW ,et al.The effects of hook pat -tern and kyphotic angulation on mechanical strength and apical rod strain in a long -segment posterior construct using a synthetic model[J].Spine ,2001,26(6):627-635.[11]Oda I ,Abumi K ,Yu BS ,et al.Types of spinal instability that require in -terbody support in posterior lumbar reconstruction :an in vitro biome -chanical investigation[J].Spine ,2003,28(14):1573-1580.[12]Winter RB ,Anderson MB.Spinal arthrodesis for spinal deformity usingposterior instrumentation and sublaminar wiring.A preliminary report of 100consecutive cases[J].Int Orthop ,1985,9(4):239-245.[13]Gadgil A ,Ahmed EB ,Rahmatalla A ,et al.A study of the mechanical sta -bility of scoliosis constructs using variable numbers of sublaminar wires[J].Eur Spine J ,2002,11(4):321-326.[14]Wood KB ,Wentorf FA ,Oqilivie JW ,et al.Torsional rigidity of scoliosisconstructs[J].Spine ,2000,25(15):1893-1898.[15]Wattenbarger JM ,Herring JA ,Bronson D ,et al.Mechanical testing of asingle rod versus adouble rod in a long -segment animal model[J].J Spinal Disord ,2001,14(3):232-236.[16]Shimamoto N ,Kotani Y ,Shono Y ,et al.Biomechanical evaluation of an -terior spinal instrumentation systems for scoliosis[J].Spine ,2001,26(24):2701-2708.[17]Fricka KB ,Mahar AT ,Newton PO.Biomechanical analysis of anteriorscoliosis instrumentation :difference between singe and dual rod systems with and without interbody structural support[J].Spine ,2002,27(7):702-706.[18]Polly DW Jr ,Cunningham BW ,Kuklo TR ,et al.Anterior thoracic scoliosisconstructs :effect of rod diameter and intervertebral cages on multi -seg -mental construct stability[J].Spine J ,2003,3(3):213-219.[19]Dwyer AF.Experience of anterior correction of scoliosis[J].Clin Orthop ,1973,93:191-206.[20]Kaneda K ,Shono Y ,Satoh S ,et al.New anterior instrumentation of themanagement of thoracolumbar and lumbar scoliosis.Application of the Kaneda two -rod system[J].Spine ,1995,21(10):1250-1262.[21]Luk KDK ,Leong JCY ,Reyes L ,et al.The comparative results of treat -ment in idiopathic thoracolumbar and lmubar scoliosis using the Harring -ton ,Dwyer ,and Zielke instrumentations[J].Spine ,1989,14(3):275-280.[22]Shono Y ,Kaneda K ,Abumi K ,et al.Stability of posterior spinal instru -mentation and its effect on the adjacent motion segments in the lumbo -sacral spine[J].Spine ,1998,23(14):1550-1558.[23]Spiegel DA ,Cunningham BW ,Oda I ,et al.Anterior vertebral screwstrain with and without solid interspace support[J].Spine ,2000,25(21):2755-2761.[24]Ogon M ,Haid C ,Krismer M ,et parison between single screw andtriangulated ,double -screw fixation in anterior spine surgery.A biome -chanical test[J].Spine ,1996,21(23):2728-2734.(收稿日期:2012-02-13)(本文编辑:周丽)通讯作者:王继见(E -mail :wangjj1963@ )。