金属塑性变形与断裂

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:5

焊接材料的塑性变形与断裂机理焊接是一种常见的金属加工方法,通过高温加热和冷却过程将两个或多个金属材料连接在一起。

在焊接过程中,焊接材料的塑性变形和断裂机理是非常重要的因素,它们直接影响着焊接接头的质量和性能。

首先,我们来探讨焊接材料的塑性变形机理。

塑性变形是指金属材料在受到外力作用下发生的可逆形变过程。

在焊接过程中,焊接材料会受到焊接电弧或热源的加热,从而达到熔化温度。

一旦焊接材料熔化,它就会变得可塑性,可以通过外力进行塑性变形。

焊接材料的塑性变形主要是通过热塑性变形和冷塑性变形来实现的。

热塑性变形是指焊接材料在高温下受到外力作用时发生的塑性变形。

在焊接过程中,焊接材料受到焊接电弧或热源的加热,使其达到熔化温度,然后通过焊接工具施加的外力进行塑性变形。

热塑性变形的优点是能够使焊接接头的形状更加精确,缺点是容易产生热裂纹和变形。

冷塑性变形是指焊接材料在冷却过程中受到外力作用时发生的塑性变形。

在焊接过程中,焊接材料在熔化后会迅速冷却,形成焊缝。

在冷却过程中,焊接材料会受到外力的作用,使其发生塑性变形。

冷塑性变形的优点是能够增加焊接接头的强度和硬度,缺点是容易产生冷裂纹和变形。

除了塑性变形,焊接材料的断裂机理也是非常重要的。

断裂机理是指焊接材料在受到外力作用下发生破裂的过程。

在焊接过程中,焊接材料会受到焊接电弧或热源的加热和冷却过程的影响,从而产生内部应力。

如果这些内部应力超过了焊接材料的强度极限,就会导致焊接接头的断裂。

焊接材料的断裂机理主要有两种,一种是脆性断裂,另一种是韧性断裂。

脆性断裂是指焊接材料在受到外力作用下迅速破裂的过程。

脆性断裂的特点是断口平整,没有明显的塑性变形。

脆性断裂主要是由于焊接材料中存在的缺陷或内部应力引起的。

韧性断裂是指焊接材料在受到外力作用下发生延展性破裂的过程。

韧性断裂的特点是断口不平整,有明显的塑性变形。

韧性断裂主要是由于焊接材料中的晶粒细化和断口韧化等因素引起的。

综上所述,焊接材料的塑性变形和断裂机理是影响焊接接头质量和性能的重要因素。

金属的断裂条件及断口金属在外加载荷的作用下,当应力达到材料的断裂强度时,发生断裂。

断裂是裂纹发生和发展的过程。

1. 断裂的类型根据断裂前金属材料产生塑性变形量的大小,可分为韧性断裂和脆性断裂。

韧性断裂:断裂前产生较大的塑性变形,断口呈暗灰色的纤维状。

脆性断裂:断裂前没有明显的塑性变形,断口平齐,呈光亮的结晶状。

韧性断裂与脆性断裂过程的显著区别是裂纹扩散的情况不同。

韧性断裂和脆性断裂只是相对的概念,在实际载荷下,不同的材料都有可能发生脆性断裂;同一种材料又由于温度、应力、环境等条件的不同,会出现不同的断裂。

2. 断裂的方式根据断裂面的取向可分为正断和切断。

正断:断口的宏观断裂面与最大正应力方向垂直,一般为脆断,也可能韧断。

切断:断口的宏观断裂面与最大正应力方向呈45°,为韧断。

3. 断裂的形式裂纹扩散的途径可分为穿晶断裂和晶间断裂。

穿晶断裂:裂纹穿过晶粒内部,韧断也可为脆断。

晶间断裂:裂纹穿越晶粒本身,脆断。

机器零件断裂后不仅完全丧失服役能力,而且还可能造成不应有的经济损失及伤亡事故。

断裂是机器零件最危险的失效形式。

按断裂前是否产生塑性变形和裂纹扩展路径做如下分类。

韧性断裂的特征是断裂前发生明显的宏观塑性变形,用肉眼或低倍显微镜观察时,断口呈暗灰色纤维状,有大量塑性变形的痕迹。

脆性断裂则相反,断裂前从宏观来看无明显塑性变形积累,断口平齐而发亮,常呈人字纹或放射花样。

宏观脆性断裂是一种危险的突然事故。

脆性断裂前无宏观塑性变形,又往往没有其他预兆,一旦开裂后,裂纹迅速扩展,造成严重的破坏及人身事故。

因而对于使用有可能产生脆断的零件,必须从脆断的角度计算其承载能力,并且应充分估计过载的可能性。

. 金属材料产生脆性断裂的条件(1)温度任何一种断裂都具有两个强度指标,屈服强度和表征裂纹失稳扩散的临界断裂强度。

温度高,原子运动热能大,位错源释放出位错,移动吸收能量;温度低反之。

(2)缺陷材料韧性裂纹尖端应力大,韧性好发生屈服,产生塑性变形,限制裂纹进一步扩散。

谈塑性变形与断裂的关系----------------------塑性变形是断裂的基础,断裂是塑性变形的最终结果。

0 引言塑性变形指的是永不可恢复的变形,其具体的机制包括位错滑移、孪生、晶界滑动、扩散性蠕变。

其中一般情况下位错滑移起主要作用,孪生多发生在低温、高应变速率时滑移系少的材料中,而晶界滑动与扩散性蠕变一般在高温下发生。

断裂指材料在应力的作用下分离两个或多个部分的现象。

如若有上文四种机制的作用,我们便可认为材料发生了塑性变形,因此,讨论塑性变形与断裂的关系就可转化为讨论各种不同断裂的机理与塑性变形机制的关系,以明确塑性变形在断裂中的作用,阐明他们之间的必然联系。

本文核心论点为:塑性变形是断裂的基础,断裂是塑性变形的必然结果。

接下来讨论以下从八个具有不同断裂机理的断裂,以阐明塑性变形与断裂的关系,论证塑性变形是断裂的基础,断裂是塑性变形的最终结果。

1延性断裂延性断裂是指在断裂过程中,塑性变形起主导作用的断裂形式,包括切离和微孔聚集型断裂。

首先来看切离断裂,单晶体在拉伸塑性变形中只有一个滑移系统开动(如hcp中只沿基面滑移的情况),试样将沿着滑移面分离,对于多晶体,多滑移系统同时动作,协调变形,试样将经过均匀变形和颈缩等阶段,变形至颈部截面积为零时断裂,形成尖锥状的断口。

切离断裂是位错无限发展的结果,位错运动贯穿切离断裂的始终,没有位错不断滑移,就不可能发生切离断裂。

由微孔的形核、长大聚合而导致的断裂叫做微孔聚集型断裂,微孔形成的机制共有三种,分别为空位扩散机制、强化相脱粘机制与强化相碎裂机制。

空位的形成是由于位错割阶的非保守运动而产生的,空位的扩散聚集成为微孔,其过程是通过位错的运动。

而强化相脱粘机制与强化相碎裂机制是由于强化相在材料中阻碍滑移,使得强化相前方位错塞积,应力集中,当应力大于强化相强度或者强化相与基体的结合强度时,就导致了强化相本身的折断或者脱离,也即在此处产生了微孔。

而微孔的长大与连接也是塑性变形的结果:微孔间的材料形成“内颈缩”并随位错运动越来越细,内颈缩断裂,使得微孔与最近微孔相连,微孔不断聚合导致裂纹扩展,最终断裂。

金属材料受力后会弯曲或断裂金属材料是一类常见的工程材料,广泛应用于建筑、航空、汽车制造等领域。

在使用过程中,金属材料会承受各种外部力的作用,如拉力、压力、弯曲力等。

然而,这些力的作用会导致金属材料发生变形,甚至出现弯曲或断裂的情况。

本文将针对金属材料在受力后发生弯曲或断裂的原因以及相应的预防措施进行探讨。

首先,金属材料在受力后发生弯曲的原因有多种。

主要原因之一是金属材料的内部结构造成的。

金属材料的内部由晶粒组成,晶粒与晶粒之间通过晶界连接着。

当外力作用到金属材料上时,晶粒之间的晶界可能发生滑移或移位,导致材料整体发生塑性变形。

这种滑移和移位会导致材料内部产生应力集中区域,从而造成金属材料整体弯曲。

此外,金属材料的晶粒尺寸和材料的纯度也会影响金属材料的强度和塑性,进而影响材料在受力后的弯曲情况。

其次,金属材料在受力后出现断裂的原因也有多方面。

一方面,金属材料的强度不足可能导致断裂。

当外力作用到金属材料上超过材料的强度极限时,金属材料就会发生破裂。

此外,金属材料的内部存在缺陷也可能导致断裂。

缺陷包括气孔、夹杂物、裂纹等,这些缺陷会导致材料内部应力集中,从而引起断裂。

此外,金属材料的应力集中也可能导致断裂。

当外力作用到金属材料上时,如果材料表面存在缺口或切口等形状不良的部分,外力就会在这些部分产生应力集中,进而引发断裂。

对于金属材料在受力后弯曲或断裂的情况,我们应该采取相应的预防措施。

首先,正确选择金属材料是非常重要的。

对于不同场合的应用,需要选择适合强度和塑性的金属材料,以免在受力下出现过度弯曲或断裂。

其次,合理设计金属结构也是关键。

在设计过程中,应该避免金属结构出现应力集中的部位,适当增加支撑或加强结构刚度等方式来预防弯曲或断裂。

此外,采用适当的材料处理方法也能有效预防金属材料受力后弯曲或断裂。

比如,通过热处理可以改善金属材料的强度和塑性,进而提高金属材料的抗弯曲和抗断裂能力。

此外,加强金属材料的监测和检测也是重要的一环。

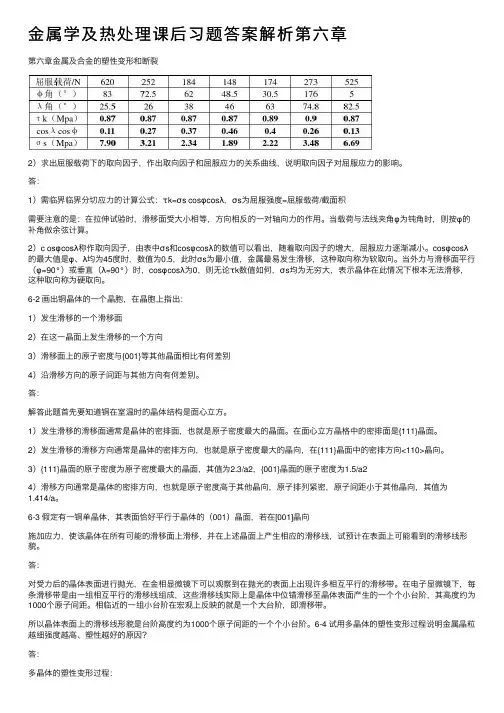

⾦属学及热处理课后习题答案解析第六章第六章⾦属及合⾦的塑性变形和断裂2)求出屈服载荷下的取向因⼦,作出取向因⼦和屈服应⼒的关系曲线,说明取向因⼦对屈服应⼒的影响。

答:1)需临界临界分切应⼒的计算公式:τk=σs cosφcosλ,σs为屈服强度=屈服载荷/截⾯积需要注意的是:在拉伸试验时,滑移⾯受⼤⼩相等,⽅向相反的⼀对轴向⼒的作⽤。

当载荷与法线夹⾓φ为钝⾓时,则按φ的补⾓做余弦计算。

2)c osφcosλ称作取向因⼦,由表中σs和cosφcosλ的数值可以看出,随着取向因⼦的增⼤,屈服应⼒逐渐减⼩。

cosφcosλ的最⼤值是φ、λ均为45度时,数值为0.5,此时σs为最⼩值,⾦属最易发⽣滑移,这种取向称为软取向。

当外⼒与滑移⾯平⾏(φ=90°)或垂直(λ=90°)时,cosφcosλ为0,则⽆论τk数值如何,σs均为⽆穷⼤,表⽰晶体在此情况下根本⽆法滑移,这种取向称为硬取向。

6-2 画出铜晶体的⼀个晶胞,在晶胞上指出:1)发⽣滑移的⼀个滑移⾯2)在这⼀晶⾯上发⽣滑移的⼀个⽅向3)滑移⾯上的原⼦密度与{001}等其他晶⾯相⽐有何差别4)沿滑移⽅向的原⼦间距与其他⽅向有何差别。

答:解答此题⾸先要知道铜在室温时的晶体结构是⾯⼼⽴⽅。

1)发⽣滑移的滑移⾯通常是晶体的密排⾯,也就是原⼦密度最⼤的晶⾯。

在⾯⼼⽴⽅晶格中的密排⾯是{111}晶⾯。

2)发⽣滑移的滑移⽅向通常是晶体的密排⽅向,也就是原⼦密度最⼤的晶向,在{111}晶⾯中的密排⽅向<110>晶向。

3){111}晶⾯的原⼦密度为原⼦密度最⼤的晶⾯,其值为2.3/a2,{001}晶⾯的原⼦密度为1.5/a24)滑移⽅向通常是晶体的密排⽅向,也就是原⼦密度⾼于其他晶向,原⼦排列紧密,原⼦间距⼩于其他晶向,其值为1.414/a。

6-3 假定有⼀铜单晶体,其表⾯恰好平⾏于晶体的(001)晶⾯,若在[001]晶向施加应⼒,使该晶体在所有可能的滑移⾯上滑移,并在上述晶⾯上产⽣相应的滑移线,试预计在表⾯上可能看到的滑移线形貌。

金属材料的塑性变形与断裂机理金属材料是广泛应用于工业和制造领域的重要材料之一。

塑性变形和断裂机理是金属材料力学行为的基本特征,对于理解金属材料的性能和改善其工程应用具有重要意义。

本文将从塑性变形和断裂机理两个方面进行论述,以帮助读者更好地理解金属材料的性质和行为。

一、塑性变形机理1.1 密排层错结构金属材料中晶体的构造对其塑性变形性能具有重要影响。

密排层错结构是金属材料中晶体排列的一种常见结构。

该结构可以使晶体在受力时发生滑移,从而引发材料的塑性变形。

滑移过程中,晶体内的原子相互滑动,使材料发生变形,从而增加其塑性。

1.2 双曲面交错结构双曲面交错结构是另一种常见的金属材料晶体排列方式。

在受力作用下,晶体发生双曲面滑移,从而引起材料的塑性变形。

该结构可以增加晶体滑移的方向,提高材料的塑性。

1.3 变形机制金属材料的塑性变形机制主要包括滑移、孪晶形成和机械孪生等。

滑移是晶体中原子相互滑动引起的变形机制,主要通过滑移面和滑移方向来确定滑移产生的位置。

孪晶形成是在某些条件下晶体内部形成镜像结构,从而产生变形。

机械孪生是晶体中发生变形所产生的一种特殊形态。

二、断裂机理2.1 断裂类型金属材料的断裂类型包括韧性断裂、脆性断裂和疲劳断裂。

韧性断裂是材料发生延性断裂,即在承受一定载荷后,材料仍能继续变形;脆性断裂是材料在承受载荷后突然断裂,变形能力较差;疲劳断裂是材料在长时间重复加载的作用下产生的断裂现象。

2.2 断裂因素金属材料的断裂受到多种因素的影响,主要包括应力、环境和缺陷等。

应力是导致材料发生断裂的最主要因素,当应力超过材料的承受能力时,断裂就会发生。

环境因素如温度、湿度等也会对金属材料的断裂行为产生影响。

此外,材料内部的缺陷如裂纹、夹杂等也会加速材料的断裂。

2.3 断裂表征方法断裂行为的表征对于评估材料的性能具有重要意义。

常见的断裂表征方法包括断口形貌观察、断口分析和断裂韧性测试等。

通过观察断口形貌可以了解材料的断裂模式,进一步深入分析可以推测断裂的原因。

金属的各种断裂形式有:

1.韧性断裂:韧性断裂又称为延性断裂或塑性断裂,其特征是断

裂前发生明显的宏观塑性变形,断裂过程中吸收了较多的能量,一般是在高于材料屈服强度条件下的高能断裂。

2.脆性断裂:工程构件在很少或不出现宏观塑性变形情况下发生

的断裂称作脆性断裂。

由于脆性断裂大都没有事先预兆,具有

突发性,对工程构件与设备以及人身安全常常造成极其严重的

后果。

完全脆性断裂和完全韧性断裂是极少见的。

通常,脆性

断裂前也产生微量塑性变形。

3.疲劳断裂:金属材料在交变应力作用下,经过一定的循环次数

后发生的断裂叫做疲劳断裂。

疲劳断裂是交变应力和时间共同

作用的结果。

金属的临界变形度为金属是一种常见的材料,具有许多独特的性质和用途。

其中一个重要的性质是其临界变形度,即金属能够承受的最大塑性变形。

本文将探讨金属的临界变形度及其影响因素。

一、什么是金属的临界变形度金属的临界变形度是指金属在承受外力作用下能够发生塑性变形的最大程度。

一般情况下,金属的临界变形度与其晶粒大小、晶格结构、材料本身的硬度等因素密切相关。

当金属的塑性变形超过其临界变形度时,就会发生断裂,失去其可用性。

二、影响金属临界变形度的因素1. 晶粒大小晶粒大小是影响金属临界变形度的重要因素之一。

晶粒越小,金属的临界变形度越高。

这是因为细小的晶粒在塑性变形时可以更容易滑动和重新排列,从而能够承受更大的变形。

2. 晶格结构金属的晶格结构也会对其临界变形度产生影响。

一般来说,具有面心立方结构的金属比具有体心立方结构的金属具有更高的临界变形度。

这是因为面心立方结构的金属晶格中具有更多平面,从而使得晶格易于发生重排。

3. 材料硬度金属的硬度对其临界变形度也有一定的影响。

一般来说,硬度越大的金属,其临界变形度越小。

这是因为较硬的金属具有较高的抗变形能力,需要较大的外力才能引起其塑性变形。

三、金属临界变形度的应用金属的临界变形度在工程领域中具有重要的应用价值。

了解金属的临界变形度可以帮助工程师设计更可靠的结构和材料。

在金属加工过程中,合理控制金属的变形程度,可以避免产生过大的应力和变形失效。

此外,金属的临界变形度还与金属材料的可塑性有关。

可塑性较好的金属通常具有较高的临界变形度,更加适合进行各种加工和变形操作,如压延、拉伸等。

四、金属临界变形度的测试方法为了确定金属的临界变形度,科学家和工程师通常采用各种测试方法。

其中一种常用的方法是压缩试验,通过施加垂直于金属表面的外力,观察金属在压缩过程中的变形情况。

另一种方法是拉伸试验,通过施加拉伸力来评估金属的变形能力。

这些测试方法可以提供关于金属临界变形度的定量数据,为工程设计和材料选择提供参考。

金属材料塑性变形与断裂的关系

摘要:金属的断裂是指金属材料在变形超过其塑性极限而呈现完全分开的状态。

材料受力时,原子相对位置发生了改变,当局部变形量超过一定限度时,原于间结合力遭受破坏,使其出现了裂纹,裂纹经过扩展而使金属断开。

任何断裂都是由裂纹形成和裂纹扩展两个过程组成的,而裂纹形成则是塑性变形的结果。

金属塑性的好坏表明了它抑制断裂能力的高低。

关键词:塑性变形解理断裂准解理断裂沿晶断裂冷脆疲劳应力腐蚀

氢脆高温断裂

一、解理断裂与塑变的关系

解理断裂在主应力作用下,材料由于原子键的破断而产生的沿着某一晶面的快速破断过程。

解理断裂的的产生条件是位错滑移必须遇到阻力,且位错滑移聚集到一定程度。

断裂面沿一定的晶面发生,这个平面叫做解理面。

解理台阶是沿两个高度不同的平行解理面上扩展的解理裂纹相交时形成的。

形成过程有两种方式:通过解理裂纹与螺型位错相交形成;通过二次解理或撕裂形成。

第一种,当解理裂纹与螺型位错相遇时,便形成一个台阶,裂纹继续向前扩展,与许多螺型位错相交便形成众多台阶,他们沿裂纹前端滑动而相互交汇,同号台阶相互汇合长大,异号台阶相互抵消,当汇合台阶足够大的时候便在电镜下观察为河流状花样。

第二种,二次解理是指在解理裂纹扩展的两个互相平行解理面间距较小时产生的,但若解理裂纹的上下两个面间距远大于一个原子间距时,两解理裂纹之间的金属会产生较大的塑性变形,结果由于塑性撕裂而形成台阶,称为撕裂棱晶界。

舌状花样是由于解理裂纹沿孪晶界扩散留下的舌头状凹坑或凸台。

从宏观上看,解理断裂没有塑性变形,但从微观上看解理裂纹是以塑性变形为先导的,尽管变形量很小。

解理断裂是塑性变形严重受阻,应力集中非常严重的一种断裂。

二、准解理断裂与塑变的关系

准解理断裂介于解理断裂和韧窝断裂之间,它是两种机制的混合。

产生原因:。