2016年高考古诗词描写手法之正面描写 侧面描写

- 格式:ppt

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:33

古代诗歌常见的六种描写手法写景状物是古代诗歌中常见的内容之一,作者通过描写景物,可以渲染气氛,抒发情感,深化中心,推动情节开展。

我们欣赏诗歌,除了读懂字面语意,提升思想素质和审美情感,还要关注诗人用语言写景状物的形式与技巧。

描写手法主要分正面描写和侧面描写,高考常见的描写鉴赏角度主要有以下六种:(1)侧面描写———衬托如元代王冕的《白梅》:冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。

突然一夜清风起,散作乾坤万里春。

这首诗突出了梅花耐寒、清高、报春的特征,主要运用了衬托、比照的手法,衬托是通过描写甲来使乙表现得更突出的方法。

衬托分映托和反衬。

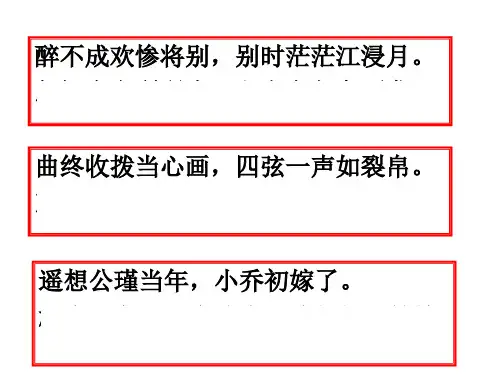

如《梦游天姥吟留别》中“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”就是用天台之高映托天姥之高的,《琵琶行》中写江中之月“唯见江心秋月白”衬托琵琶声的引人入胜,“别时茫茫江浸月”衬托人物凄凉的心情。

《项脊轩志》中用“万籁有生”来反衬“庭阶寂寂”的。

(2)各种修辞手法如辛弃疾的《摸鱼儿》:淳熙已亥,自湖北漕移湖南,同官王正之置酒小ft亭,为赋。

更能消几番风雨?匆匆春又归去。

惜春长怕花开早,何况落红无数。

春且住,见说道,天涯芳草无归路。

怨春不语。

算只有殷勤,画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误,蛾眉曾有人妒。

千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?君莫舞,君不见,玉环飞燕皆尘土!闲愁最苦。

休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。

词的上阕,作者在借景抒情过程中所运用的主要修辞方法是设问和比拟,诗文中运用修辞手法,大致和其他文体中的修辞作用一样。

学生要善于发现修辞手法,并说明作用。

如比喻为更形象生动(忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

);比拟是把事物人格化(羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

);反问为了强调(两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮?);夸大是为了强调和突出(鹤发三千丈,缘愁似个长);对偶是为了增强诗词的音乐美,表意凝炼,抒情酣畅,增强诗歌外在形式美(无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来);在古代诗歌中,借代、通感等都是常见的修辞手法,学生应加以注意。

诗歌鉴赏之描写手法描写指用生动形象的语言对人物、事件、环境所做的具体描绘和刻画。

1、正面描写定义:对描写对象进行正面的直接的描写,正面描写指通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写直接表现人物。

例1、形容女子容貌美,“明眸皓齿、貌若天仙”即为正面描写.例2、一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。

(白居易《杨柳枝词》描写了春天杨柳的娇美形态。

2、调用多种感官(视听结合等)描写要从不同角度,以增强描写的立体感。

描写大多采用视觉描写,但为了多方面地表现所写之物的特点,更加方便抒发感情,常常辅之以听觉、嗅觉、触觉、味觉等。

例、唐代诗人王建的《江馆》:“水面细风生,菱歌慢慢声。

客亭临小市,灯火夜妆明。

”他熟练地运用各种感官,描写出一幅清新的江馆夜市图。

“水面细风生”是触觉,写的是清风徐来,水波微兴。

“菱歌慢慢声”是听觉,采莲小调婉转柔美,舒缓悠扬。

“灯火夜妆明”是视觉,不远处有明亮的灯光,有盛装女子婉丽的身影。

这首宿旅诗,透露出作者欣赏江边夜市的悠闲欣喜的感情。

3、空间角度凡写景总有一个顺序,远近、高低、上下、内外,点面。

无论怎样,总是层次分明。

例1、苏轼《鹧鸪天》,“林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘”先写远处林尽头,高山清晰可见,再写近处翠竹遮隐墙头,小池塘旁长满枯草,蝉声四起,接下来“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”由高到低,井然有序。

可见空间顺序是写景诗句鉴赏的一个角度。

例1、杜牧的《山行》“远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”。

头两句描绘了秋山远景。

第一句描写了秋山高远的景象,表现了诗人勇于攀登的精神。

第二句描写了秋山中的一个特定场景,在白云浮动的天空下有几户人家隐约可见。

后两句描绘了秋山近景。

“霜叶红于二月花”一句,生机勃勃,鲜艳夺目,清新刚劲,形象鲜明,给人一种秋光胜似春光的美感。

【特别关注】:点面结合所谓“点”,指的是最能显示人、事、景物的形象状态特征的详细描写:所谓“面”,指的是对人、事、景物的叙述或概括性描写。

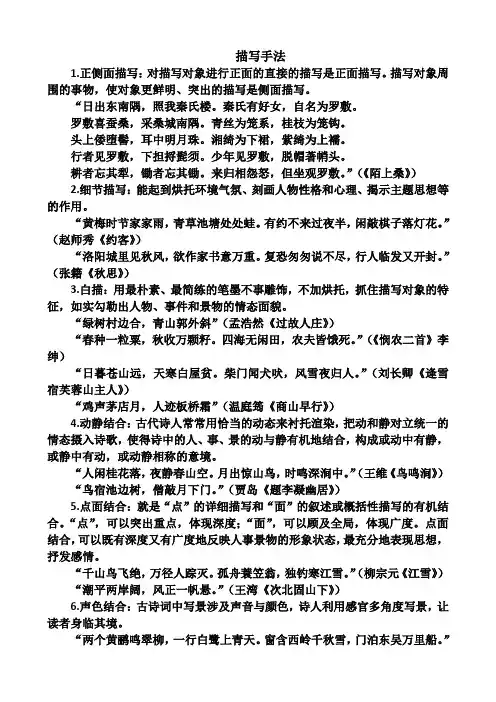

描写手法1.正侧面描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写。

描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的描写是侧面描写。

“日出东南隅,照我秦氏楼。

秦氏有好女,自名为罗敷。

罗敷喜蚕桑,采桑城南隅。

青丝为笼系,桂枝为笼钩。

头上倭堕髻,耳中明月珠。

湘绮为下裙,紫绮为上襦。

行者见罗敷,下担捋髭须。

少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

”(《陌上桑》)2.细节描写:能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和心理、揭示主题思想等的作用。

“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

”(赵师秀《约客》)“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

”(张籍《秋思》)3.白描:用最朴素、最简练的笔墨不事雕饰,不加烘托,抓住描写对象的特征,如实勾勒出人物、事件和景物的情态面貌。

“绿树村边合,青山郭外斜”(孟浩然《过故人庄》)“春种一粒粟,秋收万颗籽。

四海无闲田,农夫皆饿死。

”(《悯农二首》李绅)“日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

”(刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》)“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(温庭筠《商山早行》)4.动静结合:古代诗人常常用恰当的动态来衬托渲染,把动和静对立统一的情态摄入诗歌,使得诗中的人、事、景的动与静有机地结合,构成或动中有静,或静中有动,或动静相称的意境。

“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣深涧中。

”(王维《鸟鸣涧》)“鸟宿池边树,僧敲月下门。

”(贾岛《题李凝幽居》)5.点面结合:就是“点”的详细描写和“面”的叙述或概括性描写的有机结合。

“点”,可以突出重点,体现深度;“面”,可以顾及全局,体现广度。

点面结合,可以既有深度又有广度地反映人事景物的形象状态,最充分地表现思想,抒发感情。

“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

”(柳宗元《江雪》)“潮平两岸阔,风正一帆悬。

”(王湾《次北固山下》)6.声色结合:古诗词中写景涉及声音与颜色,诗人利用感官多角度写景,让读者身临其境。

高考古典诗词鉴赏之描写方式高考古典诗词鉴赏之描写方式一、正面描写和侧面描写正面描写和侧面描写多用于人物的刻画。

正面描写指通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写直接表现人物;侧面描写又叫间接描写,通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象。

例1.阅读长诗《陌上桑》的开头部分,然后回答问题。

日出东南隅,照我秦氏楼。

秦氏有好女,自名为罗敷。

罗敷喜蚕桑,采桑城南隅。

青丝为笼系,桂枝为笼钩。

头上倭堕髻,耳中明月珠。

湘绮为下裙,紫绮为上襦。

行者见罗敷,下担捋髭须。

少年见罗敷,脱帽著〈巾肖〉头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

这段描写突出了罗敷的美丽动人,诗歌是怎样体现的?运用了什么手法?【诗歌分析】《陌上桑》是汉代乐府诗中一首著名的叙事诗,它描写了一个名为罗敷的女子巧妙拒绝太守调戏的故事。

全诗集中笔墨,塑造了一个美丽、机智、坚贞的农家女子的形象。

《陌上桑》对人物形象的塑造,不仅影响着后来的诗歌创作,也是其他艺术形式学习的榜样。

【参考答案】主要运用了正面描写和侧面描写相结合的手法来突出人物的美丽动人。

极力描写罗敷的衣着打扮,属正面描写;极力描写行人的痴态,是侧面描写。

正面描写和侧面描写相结合,刻画了罗敷的美丽非凡。

二、细节描写细节描写看似无关紧要,可有可无,但都是诗人精心是设置和安排,不能随意取代。

一首诗歌,恰到好处地运用细节描写,能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和心理、接受主题思想等的作用。

例2.阅读下面的一首宋诗,然后回答问题。

约客赵师秀黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

闲敲棋子虽是诗人一个小小的动作,却将诗人的心理刻画的细致入微。

请结合全诗作简要的赏析。

【诗歌分析】与人约会而久候不至,难免焦躁不安,这大概是每一个人都会有的经验。

然而赵师秀这首小诗却写得神韵含蓄,余味无穷。

诗的前两句是写景,既交代了时令,又描写了约会的环境。

第三句是点题,同时引出下文对诗人动作的描写。

古典诗歌表现人物的方法——侧面烘托侧面烘托又叫间接描写,这种手法不直接对人物进行描写,而是通过对周围人物、环境、外物等的描绘来表现所要描写的人物,以使其鲜明突出。

这种手法主要包含以人烘托人、以物烘托人和以环境烘托人三种情况。

请看同样出自“汉乐府”中的两段诗句。

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。

著我绣夹裙,事事四五通。

足下蹑丝履,头上玳瑁光。

腰若流纨素,耳著明月珰。

指如削葱根,口如含朱丹。

纤纤作细步,精妙世无双。

——《孔雀东南飞》日出东南隅,照我秦氏楼。

秦氏有好女,自名为罗敷。

罗敷善蚕桑,采桑城南隅;青丝为笼系,桂枝为笼钩。

头上倭堕髻,耳中明月珠;缃绮为下裙,紫绮为上襦。

行者见罗敷,下担捋髭须;少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄;来归相怨怒,但坐观罗敷。

——《陌上桑》这两段文字所表现的都是女主人公的漂亮,不过,在表现手法上有明显的不同。

《孔雀东南飞》中的这段文字直接描写了主人公刘兰芝的穿着、身上的饰品、长相和动作,这些描写从正面表现了刘的漂亮。

《陌上桑》则不仅有对女主人公罗敷采桑时所用的笼子,她的发式、耳饰、衣着的直接描写,还描写了罗敷采桑途中所遇到的“行者”、“少年”、“耕者”、“锄者”等四类人。

诗歌为什么要描写这些人?显然,诗歌写着四类人目的并不在他们身上,而是通过他们见到罗敷之后种种如痴如醉的举动来表现罗敷之美。

这种写法就叫侧面烘托,这样写的好处是把罗敷的美表现得极具感染力。

再看下面这首诗。

塞下曲戎昱北风凋白草,胡马日骎骎①。

夜后戍楼月,秋来边将心。

铁衣霜露重,战马岁年深。

自有卢龙塞,烟尘飞至今。

[注]①骎骎(qīn qīn):马跑得很快。

这首诗刻画了一个边将形象。

如何把握这个形象?诗歌在塑造这个形象时,基本上没有对其做直接描写,而主要采用侧面烘托的手法。

因此,只要搞清诗歌借助何种媒介烘托这个形象,如何烘托这个形象,就基本上把握了这个形象和诗歌要表达的思想感情。

诗歌首联描写的是边将的生活环境。

侧面烘托又叫间接描写,这种手法不直接对人物进行描写,而是通过对周围人物、环境、外烘托人和以环境烘托人三种情况。

请看同样出自“汉乐府”中的两段诗句。

行者见罗敷,下担捋髭须;少年见罗敷,脱帽著峭头。

这两段文字所表现的都是女主人公的漂亮,不过,在表现手法上有明显的不同。

《孔雀东南戎昱[注]①骏骏(qnqn):马跑得很快。

读到这样的句子就要想想:诗歌描写自然环境的目的是什么?很明显,描写边塞的苦寒就是天都跑得很快。

这里的“胡马”不是一般的马,是战马。

写胡人的战马每天都在奔驰,其实是想说战争之频繁之激烈,这就渲染了一种紧张的战争气氛。

边将每天都要面对敌人,面对战争,恐怕无时无刻不生活在提心吊胆之中,他也一定因此而身心俱疲。

诗歌开篇通过环境描写烘托了边将饱受边塞生活之苦。

颔联中有“边将心”三字,这可以说是整首诗里唯一对边将的直接描写。

不过,边将心里想些什么?仅看这三个字却无从知晓,因此还是要看其它描写。

这一联明确交代所写时间为“秋来”、“夜后”。

秋天,本就是一个让人感伤的季节,再加上又身处肃杀的边塞之秋,夜后独立于戍楼之上遥望明月的边将,其心中之伤感孤独可想而知。

此联对边将思乡之情的表现,仍然通过交代时间和对物象的描写从侧面加以烘托。

年深”,写战马在边塞征战的年岁很长,是从侧面表现边将戍边时间之长。

经过层层烘托,至此,一个饱受戍边之苦、思乡之愁的边将形象已经呼之而出了。

不过,把握了边将这个形象,还不能说完全读懂了这首诗。

要彻底读懂这首诗,还需要进一步思考诗人塑造这个形象的目的何在。

塑造这个形象的目的何在?首先,当然是对边将和像边将一样饱受戍边之苦、思乡之愁的守边将士的同情。

不仅如此,我们还要思考造成边将们痛苦的原因。

那么,是什么让边将长时间有家难归呢?请看尾联,“自有卢龙塞,烟尘飞至今"。

这里的“烟尘”代指战争。

整联的意思是说,自从边疆修建了卢龙塞直到现在,战争就从未间断。

尾联与前三联不同,它是诗人的自陈。

古典诗歌表现人物的方法——正面描写古典诗歌表现人物的方法主要有:正面描写、侧面烘托、反面衬托、借物喻人、修辞等。

正面描写又叫直接描写,它直接通过对人物外貌、动作行为(经历)、神态、心理、语言、处境、遭遇等描写来表现人物。

其中,若描写的是人物细微的动作、神态、心理等,则又可称其为细节描写。

阅读诗歌时,要注意其中对人物的直接描写,并通过这些描写分析人物的性格、思想、情感。

例:闺怨王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

这首诗塑造了一个闺中少妇的形象。

阅读这首诗歌要思考这样两个问题:这个闺中少妇是一个怎样的形象?诗人塑造这个形象的意图何在?首先说第一个问题。

欲分析闺中少妇的形象,首先要看诗歌是如何塑造这一形象的。

诗歌是如何塑造这个闺中少妇形象的?我们看前两句。

首句中的“不知愁”,通过少妇的心理,表现了这个少妇无忧无虑的特点。

第二句中的“凝装”,指少妇着浓妆,穿华衣,是对人物的外貌描写。

“上翠楼”是对人物的动作描写。

她为何要上翠楼?当然不是消愁解闷,而是为了欣赏大好春光。

前两句通过人物的心理、外貌、动作,刻画了一个年轻漂亮,天真活泼,无忧无虑的少妇形象。

不过,在这首诗里,这个少妇的形象不是静止的,而是有变化的,后两句就写出了这个变化。

我们先看第四句。

这一句很显然是对人物的心理描写:少妇后悔自己当初让夫婿“觅封侯”而使其从军远征。

通过少妇的这个心理,一方面表现出其曾经的虚荣,另一方面又表现了其此刻心中的“怨”。

她为什么怨?因为她“忽见陌头杨柳色”。

“杨柳”为何会让她对当初的行为后悔?一则杨柳让她忽然产生了对丈夫的思念;二来春日青青的杨柳生机勃发正如她的大好年华,少妇时值青春却因虚荣使丈夫远离,自己只能独守空房使年华虚度,这怎不让她后悔怨旷?总之,这首诗歌通过人物的外貌、动作、心理等描写,塑造了一个年轻漂亮,天真活泼,无忧无虑,爱慕虚荣,又因看到柳色思念夫婿而怨恨自己让其从军的少妇形象。

高考高中古诗词鉴赏之十三种描写手法有:白描、细描、象征、衬托、烘托、渲染、对比、抑扬、动静结合、正侧结合、虚实结合等。

【手法解析】1、白描原是中国绘画的传统技法之一,大致接近西洋画法中的速写或素描,其特点是用简练的墨色线条来勾勒画面,赋形写意,不事烘托,不施色彩。

这种画法引入到诗歌的创作中,那就是不用形容词和修饰语,也不用精雕细刻和层层渲染,更不用曲笔或陪衬,而是抓住描写对象,用准确有力的笔触,明快简洁的语言,朴素平易的文字,干净利素地勾画出事物的形状、光暗(声响)等,以表现作者对事物的感受。

即纯用线条勾勒,使用简练的笔墨,不加渲染烘托的写作手法。

如北朝民歌《敕勒川》中“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”就是对草原景象的白描,显得简洁有风骨,写出了草原的壮美,点染出牧民的生活。

又如刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

苍山,风雪,白屋,柴门,犬吠,归人,层次分明,有远有近,有声有色,形成了“风雪夜归人”的画境。

公子家聂夷中种花满西园,花发青楼道。

花下一禾生,去之为恶草。

[注释] ①公子:封建贵族家的子弟。

②西园指公子家的花园。

③青楼:泛指华美的楼房。

在此指花园中的道路。

④恶草:杂草。

[翻译]公子家的花种满了整个花,花开了,遮住了花园的路。

一棵禾苗在花儿旁边生长出来。

公子以为禾苗是恶草,便顺手将禾苗拔掉了。

【析】此诗运用白描的手法,勾勒了锦衣玉食、五谷不分的公子哥儿的形象。

2、细描细描是指对事物的一笔一画的精雕细刻,相对于白描,细描也可以称为工笔,如:杜甫《春夜喜雨》好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花种锦官城。

“野径云俱黑,江船火独明”抓住典型细节,工笔细描,精妙传神地渲染出春雨迷蒙、色彩迷离的氛围。

3、象征象征是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

象征体和本体之间存在着某种相似的特点,可以借助读者的想象和联想把它们联系起来。

高中语文诗歌鉴赏表达技巧描写方式:正面描写与侧面描写在诗歌鉴赏时考描写,主要是从正面描写与侧面描写的角度来命题。

(一)基本概念:1、对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写。

例1:“一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?”(白居易《杨柳枝词》)【析】此诗第一、二句运用正面描写的手法,描写了春天柳树的娇美形态。

2、描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的描写是侧面描写。

例2:“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

”(王昌龄《从军行》)【析】此诗第二句侧面描写战况,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备,不事张扬,把战事的紧张状态突现出来。

例3::李白《梦游天姥吟留别》:【析】“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”这两句主要是运用正面描写,表现其高峻奇伟之势;“天台一万八千丈,对此欲倒东南倾”,则是用侧面描写烘托天姥山的高峻奇伟。

(二)考试重心高考主要在正面描写的几个角度上命题。

(三)正面描写命题角度。

1、虚实结合(1)定义(虚实的内涵)总体说明:虚实结合是古典诗歌重要的艺术手法之一。

换言之,就方法而言,详细为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;有据为实,假托为虚;有行为实,徒言为虚。

就对象而言,景为实,情为虚;眼见为实,想象为虚;有者为实,无者为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,过去和将来为虚;客观为实,主观为虚;已知为实,未知为虚等等。

虚实结合,可以给人以无穷的想象和回味,也可以使诗人的感情表达得更深沉而充分。

在诗歌欣赏中,虚与实是相对的。

分类说明:所谓“虚”,是指诗词中表现的存在于人的思想意识之中的部分。

所谓“实”,是诗词中可以通过视觉、听觉等感觉捉摸到的部分;是指客观世界中存在的实象、实事、实境:例1:《梦游天姥吟留别》中的黑暗现实。

例2:《虞美人》中的“春花秋月何时了”。

例3:李煜的《虞美人》中“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,却又以实写虚,将抽象的“愁”化为具体可感的江水滚滚,新鲜美妙,让人回味。