最新3第7章菌类与地衣汇总

- 格式:ppt

- 大小:8.28 MB

- 文档页数:77

藻类菌类地衣植物的异同点藻类、菌类和地衣植物,听起来像是一些科学课上的生物名词,但其实它们在大自然中可是各有各的奇妙之处。

先说说藻类吧,这小家伙在水里游来游去,真是“水中的小明星”。

它们是光合作用的能手,阳光一照,马上就开始“开工”,制造氧气,给水里的生物提供生存环境。

像海藻那样的藻类,咱们可常见呢,海滩上、河边,甚至在超市里,都是它们的身影。

它们可是人类的好朋友,吃的、喝的,甚至护肤品里都能找到它们的踪影。

想象一下,海带汤一喝,立刻让人觉得满满的健康感。

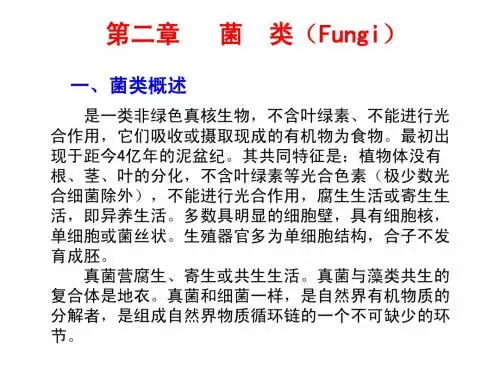

再说说菌类,听名字就知道它们是个“特殊角色”。

菌类可是“万物皆可菇”的代表,土壤里的小精灵,分解腐烂的植物,回收自然资源。

蘑菇、酵母,这些都是它们的身边朋友。

菌类可不止是让人垂涎欲滴的食材,它们还在药物领域扮演着重要角色。

青霉素就是从青霉菌里提炼出来的,真是了不起!可别小看这些小家伙,它们能在极端环境中生存,简直像是自然界的“生存战士”,让人佩服得五体投地。

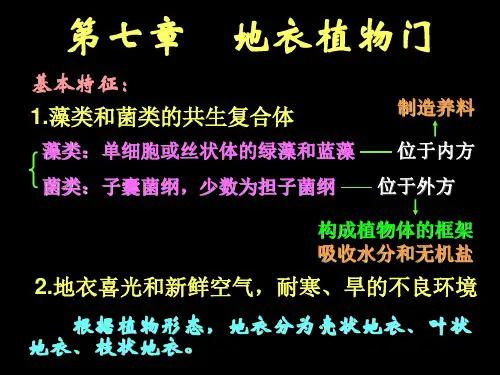

然后是地衣植物,哇,地衣简直就是自然界的“混合体”。

它们可不是单独的植物,而是藻类和菌类的联合军。

地衣在树干上、石头上、甚至是大地上生长,真是无处不在。

它们的颜色、形状各异,有的像小毯子,有的像涂了颜料的墙,简直是大自然的艺术品。

地衣可以在贫瘠的环境中生存,这种顽强的生命力让人感到十分惊叹。

地衣与藻类相辅相成,既能利用光合作用,又能吸收空气中的水分,真是个多才多艺的家伙。

从形态上看,藻类和地衣植物有着明显的区别。

藻类多是单细胞的,像小小的“微型工厂”,而地衣则是个复合体,二者共同合作,形成一个有趣的生态圈。

菌类就更是个单独的类别,虽然在外观上可能和地衣的某些部分有点像,但其实它们的生长方式和结构完全不同。

菌类往往是从土壤中吸取养分,藻类则是通过阳光和水分生存。

生活习性也各不相同。

藻类在水中是个“水上运动员”,可谓无拘无束;而菌类一般是在土壤中安静地“埋头苦干”,负责自然的清理工作。

地衣则像个懒散的艺术家,随心所欲地装饰着它们的环境,给大自然增添了不少色彩。

地衣植物目前已有500余属,25000余种,大部分地衣是喜光性植物,要求新鲜空气,可以在峭壁、岩石、树皮上或沙漠地上,在高山带、冻土带和南、北极,其他植物不能生存,而地衣却能生长和繁殖,常形成一望无际的广大地衣群落。

地衣含有抗菌的化学成分,即地衣酸。

这些抗菌物质对革兰阳性细菌多具抗菌活性,对抗结核杆。

菌有高度活性。

地衣多糖具有极高的抗癌活性地衣多糖具有极高的抗癌活性。

真菌真菌::多为子囊菌亚门盘菌纲(Discomycetes )和核菌纲(Pyrenomycetes ),少数为担子菌亚门的伞菌纲和多孔菌纲的真菌,极少数为半知菌亚门。

藻类藻类::原核藻类的蓝藻——念珠藻;真核藻类的绿藻—共球藻、橘色藻营养关系营养关系::互惠共生真菌包围藻类细胞,并决定地衣体的形态。

藻类和真菌分开后,藻类可以正常生长,但真菌不能生长。

第二节地衣的形态和构造一、地衣的形态(一)壳状地衣crustoselichens地衣体为各种颜色的壳状物,菌丝与树干或石壁紧贴,不易分离。

如文字衣、茶渍衣。

(二)叶状地衣folioselichens植物体扁平叶状,有背腹性,以假根或脐固着于基础上,易采下。

如石耳、梅花衣等。

(三)枝状地衣fruticoselichens植物体树枝状、丝状、直立或悬垂,仅基部附着在基物上。

如松萝、石蕊等。

壳状壳状::紧贴在岩石、树皮和土表等基质上,无下皮层结构,菌丝直接伸入基质,很难剥离;占全部地衣的80%,在岩石表面呈现不同色彩。

如文字衣、茶渍衣。

叶状叶状::下面有菌丝束形成的假根或脐,将地衣固着在基质上,易采下。

如石耳、梅花衣等。

枝状枝状::树枝状或须根状,直立或下垂。

如松萝、石蕊等。

地衣二、地衣的构造(一)异层地衣:藻细胞排列于上皮层和髓层之间,形成明显的一层,即藻胞层,如梅衣属(Parmelia)、松萝属(Usnea)、蜈蚣衣属(Physcia)等。

使其横切面形成明显的4层,即上皮层(紧密菌丝)、藻胞层(藻类细胞)、髓层(疏松菌丝)、下皮层(紧密菌丝):藻类细胞和菌丝混合交织,不同层地衣:(二)同层地衣集中排列为一层。