地衣植物阶段

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:3

第6章森林群落演替6.1森林群落发生、发育的一般过程6.1.1森林群落发生的进程森林群落的发生一般都具有迁移、定居、竞争、反应这样几个过程,不仅裸露地段的群落发生过程如此,而且在有植被覆盖的地段,一个新的群落的侵入过程也不例外。

6.1.1.1迁移从繁殖体开始传播到新定居的地方为止,这个过程称为迁移。

繁殖体是指植物的种子、孢子以及能起繁殖作用的植物体的任何部分(如某些种的地下茎、具无性繁殖能力的枝和干以及某些种类的叶)。

林木和其它植物的迂移能力决定于繁殖体的构造特征和数量。

风播植物的种实,一般小而轻,或具膜翅、纤毛等。

靠水力传播的种实,多数具有可使种实飘浮的气囊、气室。

某些植物的种实具钩、刺、芒、粘液等,借以附着在动物或人的身上而传播。

有些种实是靠果实成熟时弹裂的力量传播的。

圆球形种实在山坡上可借重力作用滚动而增加传播距离。

风滚型植物的植株呈球形,能够整株随风滚动传播。

还有些具坚硬种皮的种子或可食的浆果,除靠自身重力传播外,还可依靠动物吞食后携带到新地方,随排泄至体外而实现传播。

依靠风、水力和动物传播的,迁移距离往往可以很远;依靠自力传播或以地下茎、匍匐茎向新地段伸延的,距离都比较近。

繁殖体的数量,从另一方面反映了迁移的能力。

繁殖体的巨大数量,不仅能弥补构造上迁移能力的不足,而且是对传播途中所受的损失、定居中生境的严酷以及竞争中处于弱势等因素的有力补偿。

6.1.1.2定居繁殖体迁移到新的地点后,进入定居过程。

定居包括发芽、生长、繁殖三个环节。

各环节能否顺利通过,决定于种的生物学、生态学特征和定居地的生境。

定居能否成功,首先决定于种子的发芽力(率)与发芽的条件,即发芽力保存期的长短,发芽率的高低,繁殖体所处生境中的水、温、空气诸因子的适宜与否和稳定程度。

其次是幼苗的生长状况。

发芽时着生部位的水肥供给条件、温度的高低及变化、动物影响等都直接关系着幼苗的命运。

裸露的土壤表面,有利于种子直接接触土壤并扎根生长;有地被物覆盖的地表(如枯枝落叶层、苔辞层或草被),往往使种子不能直接接触土壤,不利于发芽和扎根生长。

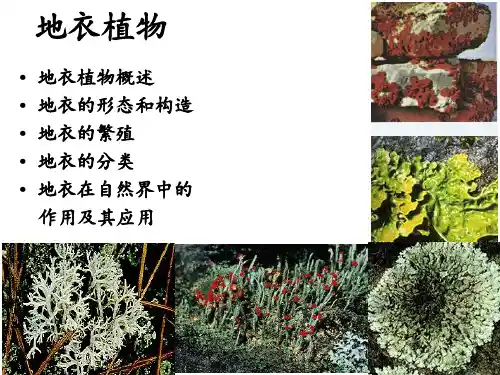

第三章地衣植物(Lichens)一、地衣植物概述二、地衣的形态和结构三、地衣植物的繁殖四、地衣的分类五、地衣的资源利用一、地衣植物概述1 地衣的特征:多年生植物, 为真菌和藻类的共生体。

2地衣中的菌类:主要是子囊菌,少数是担子菌,个别是半知菌亚门。

3地衣中的藻类:多为蓝藻和绿藻。

4地衣中藻类与菌类的关系:藻类可以进行光合作用,为整个植物体制造养分,而菌物则吸收水分和无机盐,并围裹着藻细胞,使藻细胞不至于干死,所以藻菌之间的关系是共生关系。

5地衣的生境与分布:喜光性植物,要求空气清新;耐旱性:耐寒性:对SO敏感——指示植物;2生长慢,寿命长(几十年仅长几个厘米)并不是所有真菌和藻类都能共生形成地衣,只有那些在长期演化中,具有这种共生特性的才能形成地衣。

二、地衣的形态和结构1、地衣的形态1)壳状地衣(Crustose):地衣体是彩色深浅多种多样的壳状物, 菌丝与基质紧密相连接,有的还生假根伸入基质中, 很难剥离。

壳状地衣约占全部地衣的80%。

如生于岩石上的茶渍属(Lecanora)和生于树皮上的文字衣属(Graphis)。

2)叶状地衣(Foliose):地衣体呈叶片状, 四周有瓣状裂片, 常由叶片下部生出一些假根或脐, 附着于基质上, 易与基质剥离。

如生在草地上的地卷属(Peltigera)、脐衣属(Umbilicaria)和生在岩石上或树皮上的梅衣属(Parmelia)。

1.地卷衣属;3)枝状地衣(Fruticose):地衣体树枝状, 直立或下垂, 仅基部附着于基质上。

如直立地上的石蕊属(Cladonia)、石花属(Ramalina)、悬垂分枝生于云冷杉树枝上的松萝属(Usnea)。

2.松萝属根据藻细胞在地衣体中的分布。

可分为:(一)异层地衣:在上皮层之下, 集结多数的藻细胞, 成藻胞层, 其下方为髓层, 最下面为皮层。

(二)同层地衣:藻类细胞在髓层中均匀地分布, 无单独的藻胞层。

二、地衣的构造¾同层地衣:¾分为上皮层、髓层和下皮层。

维管束植物的演化历程维管束植物是地球上最为繁盛和多样化的植物类群之一。

它们具备高度复杂的维管束系统,能够有效地输送水分、养分和有机物质,使得植物能够生长茁壮。

本文将探讨维管束植物的演化历程,从早期地衣体到现代的种子植物。

1. 地衣体阶段维管束植物的演化历程可以追溯到大约4.1亿年前的地衣体阶段。

地衣体由藻类和真菌共生形成,具备一定的细胞分化和组织分工。

这些早期的地衣体并没有真正的维管束系统,它们依靠气体交换和简单的扩散来满足自身的生存需求。

2. 原始维管束植物大约4亿年前,原始维管束植物开始出现。

这些植物具备了原始的导管系统,包括导管元和伴细胞。

导管元主要负责水分和养分的输送,伴细胞则起到支持和调节维管束功能的作用。

这一阶段的植物形态比较简单,主要以蕨类植物为代表。

3. 裸子植物约 3.6亿年前,裸子植物开始出现,它们是第一类真正的种子植物。

裸子植物的种子不具备保护结构,直接暴露在外部环境中。

这使得它们能够更好地适应干旱和恶劣的环境条件。

裸子植物包括松树、杉树等,它们广泛分布于地球上的各个地区。

4. 被子植物大约2.5亿年前,被子植物开始出现,它们是目前地球上最为多样化的植物类群。

被子植物的种子具备保护结构,通常包裹在果实中。

这种结构使得种子能够在风、水、动物等因素的传播下更好地存活和繁衍。

被子植物包括花草、果树等,它们在生态系统中起着重要的生态功能。

5. 共生关系的演化维管束植物的演化历程中,与其他生物的共生关系起到了重要的推动作用。

例如,与真菌的共生关系使得维管束植物能够更好地吸收养分和适应不同的土壤环境;与昆虫的共生关系使得维管束植物能够进行有效的传粉和种子传播。

总结:维管束植物的演化历程经历了地衣体阶段、原始维管束植物阶段、裸子植物阶段和被子植物阶段。

这一演化过程包括维管束系统的形成和进化、种子的出现以及与其他生物的共生关系的建立。

维管束植物在地球上占据着重要的地位,对维持生态平衡和维护生物多样性起着重要的作用。

地衣地衣是真菌和光合生物(绿藻或蓝细菌)之间稳定而又互利的共生联合体,真菌是主要成员,其形态及后代的繁殖均依靠真菌。

也就是说地衣是一类专化性的特殊真菌。

传统定义曾把地衣看作是真菌与藻类共生的特殊低等植物。

1867年,德国植物学家施文德纳作出了地衣是由两种截然不同的生物共生的结论。

在这以前,地衣一直被误认为是一类特殊而单一的绿色植物。

全世界已描述的地衣有500多属,26000多种。

从两极至赤道,由高山到平原,从森林到荒漠,到处都有地衣生长。

主要分类在地衣中,光合生物分布在内部,形成光合生物层或均匀分布在疏松的髓层中,菌丝缠绕并包围藻类。

在共生关系中,光合生物层进行光合作用为整个生物体制造有机养分,而菌类则吸收水分和无机盐,为光合生物提供光合作用的原料,并围裹光合生物细胞,以保持一定的形态和湿度。

真菌和光合生物的共生不是对等的,受益多的是真菌,将它们分开培养,光合生物能生长繁殖,但菌类则“饿”死。

故有人提出了地衣是寄生在光合生物上的特殊真菌。

◆壳状地衣:植物体扁平成壳状,植物体紧附树皮、岩石或其他物体上。

底面和基质紧密相连,难以分离,例如茶渍属、文字衣属。

异层地衣的内部分化为四个部分:最上面的部分是由垂直菌丝组成的,这些菌丝之间没有间隙或者充满着胶质物,叫做上皮层,在它的上面有的种类有一层由菌丝组成的表皮组织状的外皮;在上皮层的下方,由稍疏松交织的菌丝组成;其中混杂有藻细胞,叫做藻胞层;藻胞层下方是由紧密的菌丝组成,叫做髓层;髓层以下由紧密的菌丝组成,叫做下皮层。

同层细胞没有藻胞层与髓层的分化藻细胞均匀分布在髓中。

地衣下皮层的菌丝垂直或平行于基质表面,其中一部分菌丝成束或单一的深入基质内,起吸收和故着作用。

枝状地衣则不分上下皮层,整个皮层围着一层皮层,皮层内为一圈藻层,中央部分是髓层,也属异层地衣。

地衣的繁殖地衣最常见的是营养繁殖。

如地衣体的断裂,每个裂片都可发育为新个体。

有的地衣表面由几根菌丝缠绕数个光合生物细胞所组成的粉芽,也可进行繁殖。

一、摘要地衣是一种由真菌和藻类或蓝藻共生形成的生物体,广泛分布于世界各地。

本次实验旨在观察地衣植物的生长发育过程、形态结构以及与人类的关系,并探讨其在生物圈中的作用。

通过本次实验,我们了解到地衣植物的生长环境、生长特点以及其与人类生活的密切联系。

二、实验目的1. 观察地衣植物的生长发育过程;2. 了解地衣植物的形态结构;3. 探讨地衣植物与人类的关系;4. 分析地衣植物在生物圈中的作用。

三、实验材料与方法1. 实验材料:地衣植物样本、显微镜、放大镜、载玻片、盖玻片、酒精、蒸馏水、吸水纸等。

2. 实验方法:(1)观察地衣植物的生长发育过程:将地衣植物样本放置在培养皿中,观察其生长状况,记录生长周期、生长速度等。

(2)观察地衣植物的形态结构:利用显微镜和放大镜观察地衣植物的形态结构,记录其颜色、形状、大小等特征。

(3)分析地衣植物与人类的关系:查阅相关资料,了解地衣植物在人类生活中的应用,如药物、食品、工艺品等。

(4)探讨地衣植物在生物圈中的作用:分析地衣植物在生态系统中的地位,探讨其在生物圈中的作用。

四、实验结果与分析1. 地衣植物的生长发育过程地衣植物的生长发育过程分为四个阶段:种子发芽、生长、成熟和繁殖。

实验中观察到的地衣植物样本,经过一段时间后,逐渐呈现出绿色或褐色,表明其已经进入生长阶段。

2. 地衣植物的形态结构地衣植物的形态结构多样,主要包括以下特征:(1)颜色:地衣植物的颜色多样,如绿色、黄色、灰色、黑色等,这与共生藻类的种类有关;(2)形状:地衣植物的形状各异,有块状、丝状、叶状等;(3)大小:地衣植物的大小不一,小的只有几毫米,大的可达几十厘米。

3. 地衣植物与人类的关系地衣植物在人类生活中有着广泛的应用,如:(1)药物:地衣植物中含有多种生物活性物质,具有抗炎、抗菌、抗病毒等作用;(2)食品:地衣植物可以作为食品添加剂,如地衣提取物、地衣粉等;(3)工艺品:地衣植物具有独特的纹理和颜色,可以制作成精美的工艺品。

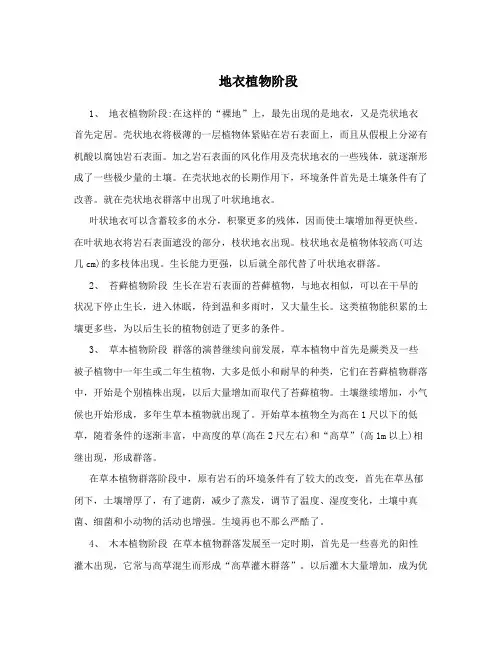

地衣植物阶段1、地衣植物阶段:在这样的“裸地”上,最先出现的是地衣,又是壳状地衣首先定居。

壳状地衣将极薄的一层植物体紧贴在岩石表面上,而且从假根上分泌有机酸以腐蚀岩石表面。

加之岩石表面的风化作用及壳状地衣的一些残体,就逐渐形成了一些极少量的土壤。

在壳状地衣的长期作用下,环境条件首先是土壤条件有了改善。

就在壳状地衣群落中出现了叶状地地衣。

叶状地衣可以含蓄较多的水分,积聚更多的残体,因而使土壤增加得更快些。

在叶状地衣将岩石表面遮没的部分,枝状地衣出现。

枝状地衣是植物体较高(可达几cm)的多枝体出现。

生长能力更强,以后就全部代替了叶状地衣群落。

2、苔藓植物阶段生长在岩石表面的苔藓植物,与地衣相似,可以在干旱的状况下停止生长,进入休眠,待到温和多雨时,又大量生长。

这类植物能积累的土壤更多些,为以后生长的植物创造了更多的条件。

3、草本植物阶段群落的演替继续向前发展,草本植物中首先是蕨类及一些被子植物中一年生或二年生植物,大多是低小和耐旱的种类,它们在苔藓植物群落中,开始是个别植株出现,以后大量增加而取代了苔藓植物。

土壤继续增加,小气候也开始形成,多年生草本植物就出现了。

开始草本植物全为高在1尺以下的低草,随着条件的逐渐丰富,中高度的草(高在2尺左右)和“高草”(高1m以上)相继出现,形成群落。

在草本植物群落阶段中,原有岩石的环境条件有了较大的改变,首先在草丛郁闭下,土壤增厚了,有了遮荫,减少了蒸发,调节了温度、湿度变化,土壤中真菌、细菌和小动物的活动也增强。

生境再也不那么严酷了。

4、木本植物阶段在草本植物群落发展至一定时期,首先是一些喜光的阳性灌木出现,它常与高草混生而形成“高草灌木群落”。

以后灌木大量增加,成为优势的灌木群落。

继而,阳性的乔木树种生长,逐渐形成森林。

至此,林下形成荫蔽环境,使耐阴的树种得以定居。

耐荫性树种增加,而阳性树种因在林内不能更新而逐渐从群落中消失,林下生长耐荫的灌木和草本植物复合的森林群落就形成了。

第三节生物群落的演替1. 群落演替的概念和类型(1) 概念:生物群落常随环境因素或时间的变迁而发生变化。

植物群落的变化,首先是组成群落的各种植物都有其生长、发育、传播和死亡的过程。

植物之间相互关系则直接或间接地影响这个过程。

同时外界环境条件也在不断地变化,这种变化也时时影响着群落变化的方向和进程。

生物群落虽有一定的稳定性,但它随着时间的进程处于不断变化中,它是一个运动着的动态体系。

如在原群落存在的地段,由于火灾、水灾、砍伐等不同原因而使群落遭受破坏,在火烧的迹地上,最先出现的是具地下茎的禾草群落,继而被杂草群落所代替,依次又被灌草丛所代替,直到最后形成森林群落。

这样一个群落被另一个群落所取代的过程,称为群落的演替。

(2) 类型:a. 初生演替:是指在一个从来没有被植物覆盖的地面或者是原来存在过植被,但被彻底消灭的地方发生的演替。

特点:其演替速度缓慢,所需时间漫长。

旱生演替系列:①地衣植物阶段;②苔藓植物阶段;③草本植物阶段;④灌木植物阶段;⑤乔木植物阶段水生演替系列:①自由漂浮植物阶段;②沉水植物群落阶段;③浮叶根生植物群落阶段;④挺水植物群落阶段;⑤湿生草本植物阶段;⑥木本植物阶段b. 次生演替:是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其它繁殖体的地方发生的演替人类活动往往会使群落的演替按照不同于自然演替的速度和方向进行特点:其演替速度较迅速,所需时间相对较短2. 群落的形成和发育(1)群落的形成群落的形成,可以从裸露的地面上开始,也可以从已有的另一个群落中开始。

但任何一个群落在其形成过程中,至少要有植物的传播、植物的定居、植物之间的竞争以及相对平衡的各种条件和作用。

群落演替的地点如果是从没有生长过任何植物的裸土、裸岩、沙丘和湖底,这种演替被称为初生演替;如果由于火灾、洪水泛滥和人为破坏等原因把原有群落毁灭,在被毁灭群落的基质上所进行的演替被称为次生演替,如在森林火灾、人工弃田和林木砍伐后所发生的天然演替就是次生演替,所谓森林的天然更新就是指林木被砍光后的次生演替,所谓次生林就是原始森林被人类破坏后,在原有的基质上通过次生演替而生长起来的新的森林。

第三部分群落生态学什么是生物群落?它有哪些主要特征?生物群落是在相同时间聚集在同一地段上的各物种种群的集合。

群落一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

特征:1.具有一定的种类组成。

2.群落中各物种之间是相互联系的。

3.群落具有自己的内部环境。

4.具有一定的结构。

5.具有一定的动态特征。

6.具有一定的分布范围。

7.具有边界特征。

8.群落中各物种不具有同等的群落学重要性。

2、层次和层片有何异同?在概念上,层片的划分强调了群落的生态学方面;而层次的划分,着重于群落的形态。

在多数情况下,如按生活型类群较大的单位划分层片,则与层次有一致性。

如果使用生活型类型较细的单位划分,则两者就不一致,往往层次相同而层片不同。

3、群落结构的时空格局及其生态学意义是什么?(见作业)群落的外貌:是指群落的外部形态特征,是认识植物群落的基础,也是区分不同植被类型的主要标志。

由群落的种类组成和层片结构所决定。

群落的季相:主要层植物的季节性变化,使群落表现为不同的季节性外貌。

如草原植被,往往发育在温带地区,而温带四季分明,故季相十分明显。

4、说明水生演替系列和旱生演替系列的过程。

淡水湖泊只有在水深少于5-7米的湖底才开始有较大型的水生植物生长。

A 自由漂浮植物阶段:漂浮植物残体及矿质颗粒沉积。

B 沉水植物阶段:5-7米水深处先锋植物群落轮藻属植物进一步抬升湖底,2-4米时,金鱼藻、狐尾藻、眼子菜、黑藻、茨藻等出现,湖底抬升速度加快。

C 浮叶根生植物阶段睡莲科和水鳖科出现,将沉水植物向水深处排挤,湖底抬升速度更快。

D 直立水生植物阶段:芦苇、香蒲等。

茂密的根茎使湖底迅速抬升出水面,开始表现陆生环境特点E 湿生草本植物阶段:在有机质丰富的潮湿环境中沼泽植物莎草科和禾本科中湿生种类开始生长。

但水位的降低和地面蒸发,土壤很快干燥,湿生的草类亦很快地为旱生草类所代替F 木本植物阶段:喜湿的灌木—树木—森林。

1、生态因子作用的一般特征:(一)综合作用:(二)主导因子作用(三)直接作用和间接作用(四)阶段性作用(五)不可替代性和补偿作用2光周期现象和指导意义光周期性:植物和动物对昼夜长短日变化和年变化的反应。

植物光周期的反应主要是诱导花芽的形成和开始休眠。

植物对温度的日变化和季节变化比较敏感,而且只有在已适应的昼夜和季节温度变化的条件下,才能正常生长。

昼夜变温与种子萌发: 有一些植物的种子在变温下萌发良好。

因此变温处理,有利于许多种子的有效萌发。

昼夜变温与生长发育 : 较低的夜温和适宜的昼温对植物生长发育都很有利。

短日照植物大多数原产地是日照时间短的热带、亚热带;长日照植物大多数原产于夏季日照时间长的温带和寒带光周期现象是支配植物的地理分布,特别是高纬度地区栽培极限的重要因素。

对植物的引种、育种工作有极为重要的意义。

3.温度因子在林业中的重要性:1.温度对树木生长发育分布的影响 2. 极端温度对树木的危害 3. 非节律性变温对树木的危害4.小地形环境的温度对树木的影响5.皆伐对温度的影响4.森林可以显著减少地表径流的原因:林内死地被物能吸收大量降水,减少径流。

n森林土壤疏松、孔隙多、富含有机质和腐殖质,水分容易被吸收和入渗。

地表径流受树干、下木、活地被物和死地被物的阻挡,流动缓慢,有利于被土壤吸收和入渗。

5自然种群的数量变动(一)种群增长(二)季节消长(三)不规则波动(四)周期性波动(五)种群的爆发:(六)种群平衡(七)种群的衰落和灭亡(八)生态入侵6. 扩散意义:动植物的扩散具有同等重要的生物学和生态学意义:①可以使种群内和种群间的个体得以交换,防止长期近亲繁而产生的不良后果。

②可以补充或维持在正常分布区以外的暂时性分布区域的种群数量。

③扩大种群的分布区。

对于动物来说,扩散可能带来遭到天敌侵袭、存活和繁殖成功率降低等诸多风险,但也可能降低暴露给捕食者了染上疾病的机会,增加遇到资源和配偶的机会。

并由于杂种优势而产生更多的合适后代的机会。

园林生态学试卷一、名词解释1. 苗木移植:是指苗木从原来的育苗地换栽倒另一育苗地,继续培育成苗的方法,也交换床。

经过移植的苗木交移植苗。

2. 生物群落;在特定的空间或特定生境下,具有一定的生物组成、结构和功能的生物聚合体。

(生物群落可以根据其组成的生物类群的不同,习惯地被分为植物群落、动物群落和微生物群落三大类群。

也可以根据其受人为干扰的程度分为自然群落、人工群落和半自然群落。

)3. 生态位:是指在自然生态系统中一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系。

4. 物候期(植物发芽、生长、现蕾、开花、结实、果实成熟、落叶休眠等生长、发育阶段的开始和结束称为物候期)5. 先锋树种:稳定的森林被破坏后,迹地裸露,小气候剧变,特别是光强、温度变幅大,此时,稳定群落中的原主要树种难以更新,而不怕日灼、霜害,不畏杂草的喜光树种,依靠其结实和传播的能力,适者生存抢先占据了地盘。

这些树种,被人们誉为先锋树种。

6. 林德曼定律:生态系统中的能量沿营养级的顺序传递时,由于生物本身对能量的消耗呈急剧的阶梯状递减趋势,每一个营养级为下一个营养级提供的能量仅在10%左右。

7. 种间竞争:指具有相似要求的物种,为争夺空间和资源,而产生的一种直接或间接一直对方的现象。

8. 竞争排斥原理:又称为高斯(Gause)假说,指生态位相同的两个物种不能长期共存。

9. 富集作用;富集作用系指某种植物对一种特定的元素或化合物具有较强选择性吸收,并积累在体内的现象。

10. 次生林:是天然林的一种类型,还大面积的原始林受到自然或人为的反复破坏(不合理的砍伐、过度放牧、垦植、火灾等)后形成的次生裸地上发生并形成的森林群落。

11. 群落演替: 是指在一定地段上,一种群落被另一种群落所替代的过程。

也就是随时间的推移,生物群落内一些物种消失,另一些物种侵入,群落组成及其环境向一定方向产生有顺序的发展变化。

12. 物种:是由内在因素(生殖、遗传、生理、生态、行为)联系起来的个体的集合,是自然界中一个基本进化单位和功能单位。

1、地衣植物阶段:在这样的“裸地”上,最先出现的是地衣,又是壳状地衣首先定居。

壳状地衣将极薄的一层植物体紧贴在岩石表面上,而且从假根上分泌有机酸以腐蚀岩石表面。

加之岩石表面的风化作用及壳状地衣的一些残体,就逐渐形成了一些极少量的土壤。

在壳状地衣的长期作用下,环境条件首先是土壤条件有了改善。

就在壳状地衣群落中出现了叶状地地衣。

叶状地衣可以含蓄较多的水分,积聚更多的残体,因而使土壤增加得更快些。

在叶状地衣将岩石表面遮没的部分,枝状地衣出现。

枝状地衣是植物体较高(可达几cm)的多枝体出现。

生长能力更强,以后就全部代替了叶状地衣群落。

2、苔藓植物阶段生长在岩石表面的苔藓植物,与地衣相似,可以在干旱的状况下停止生长,进入休眠,待到温和多雨时,又大量生长。

这类植物能积累的土壤更多些,为以后生长的植物创造了更多的条件。

3、草本植物阶段群落的演替继续向前发展,草本植物中首先是蕨类及一些被子植物中一年生或二年生植物,大多是低小和耐旱的种类,它们在苔藓植物群落中,开始是个别植株出现,以后大量增加而取代了苔藓植物。

土壤继续增加,小气候也开始形成,多年生草本植物就出现了。

开始草本植物全为高在1尺以下的低草,随着条件的逐渐丰富,中高度的草(高在2尺左右)和“高草”(高1m以上)相继出现,形成群落。

在草本植物群落阶段中,原有岩石的环境条件有了较大的改变,首先在草丛郁闭下,土壤增厚了,有了遮荫,减少了蒸发,调节了温度、湿度变化,土壤中真菌、细菌和小动物的活动也增强。

生境再也不那么严酷了。

4、木本植物阶段在草本植物群落发展至一定时期,首先是一些喜光的阳性灌木出现,它常与高草混生而形成“高草灌木群落”。

以后灌木大量增加,成为优势的灌木群落。

继而,阳性的乔木树种生长,逐渐形成森林。

至此,林下形成荫蔽环境,使耐阴的树种得以定居。

耐荫性树种增加,而阳性树种因在林内不能更新而逐渐从群落中消失,林下生长耐荫的灌木和草本植物复合的森林群落就形成了。

水生群落的演替

1)自由漂浮植物主要表现为有机质的沉积,湖底有机质的聚积主要是依靠浮游有机体的死亡残体,以及湖岸雨水冲刷带来的矿质微粒。

天长地久,湖底逐渐抬高。

2)沉水植物:在水深5-7m,出现沉水的轮藻属,构成湖底裸地上的先锋植物群落。

由于它的生长,湖底有机质积累较快而多,同时它们的残体在嫌气条件下,分解不完全,湖底进一步抬高。

至水深2-4m时,金鱼藻、狐尾藻等高等水生植物种类出现,它们的生长繁殖能力更强,湖底进一步抬高。

3)浮叶根生植物:随着湖底的变浅,浮叶植物出现,如睡莲科,如莲、荇菜等。

这些植物的叶在水面上或水面,当它们密集后就将水面完全盖满,使得光照条件变得不利于沉水植物生长,它们就从这里消失而推向水较深的地方去。

浮叶根生植物的体形较高大,积聚有机质的能力也更大,湖底垫高的过程进行得更快了。

4)挺水植物:水体继续变浅,挺水植物出现,并替代上一阶段的群落。

这类植物主要有芦苇、香蒲等。

以芦苇最为常见,其根茎极为茂密,常纠缠绞结在一块,不仅使池底迅速抬高,而且可以形成一些浮岛。

5)湿生草本植物新从湖水中升起的地面,含有极丰富的有机质,而且有近于饱和的土壤水分。

湿生的沼泽植物开始在这种生境中生长,主要是莎草科植物和禾本科中一些湿生性的种类。

在草原地带,这一阶段并不能延续很长,因为地下水位的降低和地面蒸发的加强,土壤很快变得干燥,湿生的草类将很快为旱生草类所代替。

6)木本植物阶段在湿生草本植物群落中,首先出现湿性的灌木。

而后,随着乔木的侵入,逐渐形成森林,地下水位降低,大量地被物也改变了土壤条件,湿生的生境改变成中生生境。

森林群落的演替

1、采伐迹地阶段即森林采伐时的消退期。

这个时候产生了较大面积的采伐迹地。

原来森林内的小气候条件完全改变:地面受到直接的光照,挡不住风,热量很快升高,又很快散发,形成霜冻等。

因此,不能忍受日晒或霜冻的植物,就不能在这里生活。

耐荫的植物消失了。

而喜光的植物,尤其是禾本科、莎草科及其它杂草到处蔓生起来,形成杂草群落。

2、小叶树种阶段一些喜光的阔叶树种(桦树、山杨)的生长,它们的幼苗不怕日灼和霜冻。

因此,在原来的优越土壤中,形成桦树群落。

当小树长大后,开始遮蔽土地,一方面太阳辐射移到树冠上,另一方面,抑制和排挤其他的喜光植物,使它们开始衰弱,并死亡。

3、云杉定居阶段由于上层树种缓和了林下小气候条件的剧烈变动,又改善了土壤环境,因此,耐阴性的云杉和冷杉幼苗开始生长。

最初的这种生长固然是缓慢的,但往往到30a左右,云杉就在桦树中形成第二层。

加之桦树天然稀疏,光照条件进一步改善,有利于云杉树的生长,于是云杉逐渐伸入到上层林冠中。

一般当桦树长到50年后,许多云杉就伸入上层林冠。

4、云杉恢复阶段云杉的生长超过了桦树,于是云杉组成了森林上层。

桦树因不能适应上层遮荫而开始衰亡。

到了80-100年,云杉终于又高居上层,造成严密的遮荫,在林内形成紧密的酸性落叶层。

桦树根本不能更新。

这样,又形成了间层的云杉林,其中混杂着一些留下来的山杨和桦树。

草原的放牧演替,(黑海沿岸地区草原)演替阶段:

1、放牧不足阶段,或是完全没有放牧。

在这个阶段中,积累着很多草类枯落物和残体,阻碍了真正草原的草本植物的生长。

死亡的老草丛阻碍着草类更新,结果空露出来的地点被根茎禾草,如冰草、无芒雀麦等所占据。

草原总的外貌是丛生的高草状态。

2、轻微放牧阶段:草原的所有植物种类成分都保存着,丛生禾草起着建群的

作用,具有许多青小丛的草原草丛。

一年生植物层片及二年生地面芽植物层片,在发育上遭到压抑。

在这个阶段,群落具有最大的物质生产量,植物自春季至秋季或多或少都有不断生长。

3、针茅消灭阶段:当放牧加强时,针茅的各个种开始逐渐消失,它们被羊茅所替代。

在这种情况下,羊茅几乎盖满土地。

在这一阶段,植物种类的数量减少,而以旱生的植物组成草本群落。

4、早熟禾废墟阶段:在更加强烈的放牧情况下,羊茅开始稀少。

早熟禾替代了羊茅的优势地位,而早熟禾在前一阶段中只起着从属的作用。

在有利的气候下(温和潮湿的早春),早熟禾生长非常茂盛,有时还有相当大的物质生产量;而在贫乏的年份中,草原从春天就迅速褐色,伴随着早熟禾的是莎草科中的苔草属的一些种。

所有这些多年生植物,和这一放牧阶段中相当丰富的一年生短生植物一样,利用土壤表层中大量的春季水分。

仅在以后的草原上才生长出牲畜不能食用的双子叶植物。

5、放牧场阶段:这一阶段通常在牲畜休息地附近和村庄附件比较明显。

早熟禾开始变得稀疏,最后完全消失。

主要生长一些一年生植物,它们带有扩展的茎。

当这些植物消灭后,就只剩下裸露的土壤。

总之,在没有放牧的情况下,草原由于水分条件的改善,亦草甸化过程;在强烈放牧情况下,草原遭到了旱生化作用的结果,在摹发育的某些阶段中,摹接近于荒漠带的一些植物群落。

顶极群落的不同学说

1、单顶极学说,由美国生态学家克里门茨(1916年)提出:他认为在任何一个地区,一般的演替系列的终点,是一个单一的、稳定的、成熟的植物群落,即顶极群落。

它决定于该地区的气候条件,所以称之为气候顶极群落,并且只要没有人类活动和动物显著影响或其他迁移方式的发生,它便一直存在,即形成所谓的单元顶极。

2、多元顶极学说

因此,英国的Tansly提出了多元顶极学说,他认为任何一个地区的顶极群落都是多个的,它决定于土壤湿度、化学性质、动物活动等因素。

在顶极的形成过程中,多元顶极理论强调生态系统中各个因素的综合影响。

3、顶极群落-格局学说(或称顶极群落配置学说)

在多元顶极学说的基础上,怀悌克又提出一个顶极群落一格局学说。

他认为植物群落虽然由于地形、土壤的显著差异及干扰,会产生某些不连续、但从整体上看,植物群落是一个相互交织的连续体。

承认群落是独立的连续单位,都承认顶极群落经过单向的变化后,到达稳定状态,顶极实质上是最后达到相对稳定阶段的一个生态系统。