数量性状的遗传

- 格式:doc

- 大小:973.53 KB

- 文档页数:23

数量性状的遗传名词解释数量性状,是指在自然界或人工条件下产生的各种特征以数量的方式表现出来的遗传性状。

它指的是通过对种群中大量个体进行测量或计量,将结果以数量化的形式呈现出来的遗传特征。

数量性状通常具有连续变异的特征,即在一个种群中存在着一系列不同的表现形式,而不是像离散性状那样只有几个确定的表型。

在数量性状的研究中,有一些重要的遗传名词需要加以解释。

其中包括基因型、表型、遗传方差、环境方差、遗传相关等。

基因型是指个体在基因水平上的遗传组成。

它决定了个体对特定数量性状的表现。

每个数量性状通常由多个基因共同决定,因此基因型的组合将决定这些基因在个体上的表现形式。

表型是指个体在外部表现上的特征。

它受到基因型和环境的共同影响。

数量性状的表型通常呈现连续性变化,这是因为数量性状通常受到多种基因的共同作用,以及环境因素的影响。

例如,人体身高就是一种典型的数量性状,它受到多基因的影响,同时还受到营养、运动等环境因素的调节。

遗传方差是指数量性状中由基因所引起的表型变异程度。

它可以通过研究个体间的表型差异以及表型与基因型之间的关系来估计。

遗传方差的大小反映了数量性状中遗传因素的重要程度。

如果遗传方差较大,说明遗传因素在数量性状的表达中起到了重要作用,反之则说明环境因素的贡献较大。

环境方差是指数量性状中由环境因素所引起的表型变异程度。

环境方差通常通过比较同一种群中不同个体之间的差异来估计。

环境方差的大小表示了环境对数量性状的影响程度。

如果环境方差较大,说明环境因素在数量性状的表达中起到了重要作用,反之则说明遗传因素的贡献较大。

遗传相关是指在同一种群中不同数量性状之间的遗传联系。

它反映了一种或多种数量性状随着基因型的变化而变化的程度。

通过研究数量性状之间的遗传相关,可以了解不同数量性状之间的遗传关系及其对进化和适应的影响。

例如,身高和体重之间的遗传相关可以帮助我们理解这两个数量性状在人类进化中是如何相互影响的。

以上介绍了数量性状的遗传名词解释,包括基因型、表型、遗传方差、环境方差和遗传相关等概念。

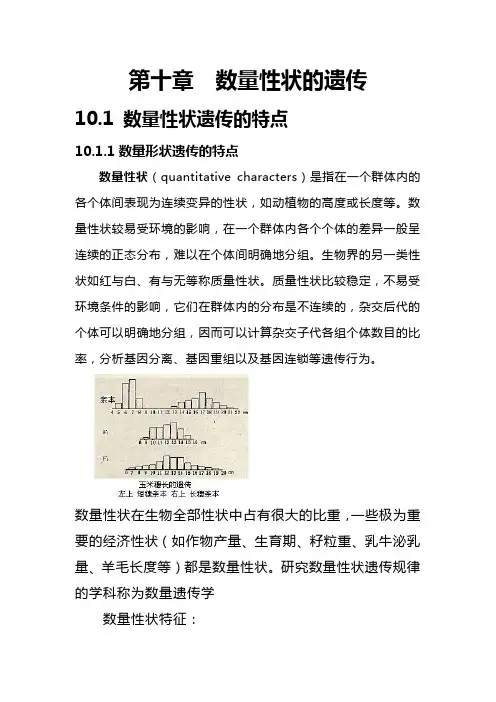

第十章数量性状的遗传10.1 数量性状遗传的特点10.1.1数量形状遗传的特点数量性状(quantitative characters)是指在一个群体内的各个体间表现为连续变异的性状,如动植物的高度或长度等。

数量性状较易受环境的影响,在一个群体内各个个体的差异一般呈连续的正态分布,难以在个体间明确地分组。

生物界的另一类性状如红与白、有与无等称质量性状。

质量性状比较稳定,不易受环境条件的影响,它们在群体内的分布是不连续的,杂交后代的个体可以明确地分组,因而可以计算杂交子代各组个体数目的比率,分析基因分离、基因重组以及基因连锁等遗传行为。

数量性状在生物全部性状中占有很大的比重,一些极为重要的经济性状(如作物产量、生育期、籽粒重、乳牛泌乳量、羊毛长度等)都是数量性状。

研究数量性状遗传规律的学科称为数量遗传学数量性状特征:①个体间的差异是连续的,例如用穗长有差别的两个玉米品种进行杂交,则子一代(F1)植株的穗长介于两亲本之间,子二代(F2)植株的变异幅度扩大,子代各个植株的穗长呈连续的变异,因而无法求出穗长的分离比率而只能用一定尺度测量性状的表型值,再用统计学方法加以分析(见图);②容易受环境的影响,甚至纯合的亲本或基因型一致的子一代的表型也呈现连续变异。

所以子二代的变异一方面来自基因重组,另一方面则来自环境的影响。

10.1.2数量性状与质量性状生物体的性状分成数量性状和质量性状,两者既有区别也有联系。

联系表现为:1)控制性状的基因都存在于染色体,都遵循遗传规律。

2)某些性状既有数量性状特点,又有质量性状特点,因区分着眼点不同而异。

3)同一性状因杂交亲本类型或有差异的基因数不同,可能表现为数量或质量性状。

4)某些基因可能同时影响数量性状与质量性状,或者对某一性状起主基因的作用对另一性状起微效基因的作用数量性状与质量性状之间还存在明显的区别,主要表现为:1)变异的表现:质量性状的差别非常明显,是“非此即彼”的关系,彼此之间的差异是质的差异。

数量性状的遗传数量性状指的是一个生物体的某种性状具有连续性质,在一个种群中表现出一定的变异程度,且受多种基因和环境因素的影响。

例如人体身高、体重等就是数量性状。

数量性状由多个基因的作用所决定,被称为多基因性状。

与单基因性状不同的是,多基因性状不符合孟德尔遗传定律。

数量性状的遗传规律经过长时间的探究,现已初步得出。

从基因层面探究数量性状的遗传数量性状的基因型及其表现形式比较复杂,同一基因型的个体之间也会存在表现形式的差异。

基因由两条相同或不同的基因座构成,分别来自父母亲。

在数量性状的遗传中,每个基因座所对应的基因影响数量性状的大小和表现型。

同时,多个基因座共同作用于数量性状,这种作用关系被称为加性效应(additive effect)。

数量性状的遗传规律主要有:性状值=基因值+环境值,基因型对数量性状的影响呈现正态分布,且受到染色体上多个基因的影响。

数量性状的遗传模式数量性状的遗传规律有三种模式:常染色体显性遗传、常染色体隐形遗传以及性联遗传。

常染色体显性遗传的表现形式是当一个自由基因突变,双等位基因后者扰动的时候,显性基因造成的表现现象。

例如,人体的眼睛颜色就是常染色体显性遗传的一种表现。

常染色体隐性遗传与常染色体显性遗传类似,不同的是表现基因是一种隐性基因。

这种遗传模式表现突变基因表现在两条染色体上都具有相同的表现现象。

例如,某些人患有系统性红狼疮就是常染色体隐性遗传的一种表现。

性联遗传指由X和Y染色体来遗传。

X染色体上的基因对于女性来说是双等位基因,由于女性有两个X染色体,所以会出现多种表现型。

而男性由于只有一个X 染色体,所以表型变化更加显著和恒定。

例如,红绿色盲就是一种典型的性连锁遗传疾病。

数量性状的计算分析数量性状的遗传变异分析可以通过基因型频度分析、亲权分析和遗传连锁分析来进行。

(1)基因型频度分析:由于每个基因座共有两个等位基因,因此可将一个种群中某一基因座的等位基因频率进行 PA+Pa=1,其中PA为某一基因座等位基因A 的频率,Pa为某一基因座等位基因a的频率。

第五章 数量性状的遗传畜禽的大多数经济性状属于数量性状。

掌握数量性状的遗传规律和遗传参数对种畜生产中种畜群的生产性能的保持、对地方品种经济性能的提高、对新品种新品系的培育等工作都是十分必要的。

数量性状的遗传是有规律所循的,虽然在不同群体、在不同条件下、因估计方法不同,得到的参数有所变化,但遗传参数反映的数量性状的基本遗传规律的趋势是一定的。

第一节 数量性状的遗传基础质量性状的变异一般遵从孟德尔遗传规律,但数量性状的遗传规律与质量性状的遗传规律有一定区别。

数量性状是由大量的、效应微小而类似的、可加的基因控制,呈现连续变异,数量性状的表现还受到大量复杂环境因素的影响。

一、Nilsson-Ehle 假说及其发展生物的性状按照其表现和对其研究的方式,可大致分为质量性状、数量性状和阈性状。

质量性状的变异通常可以区分为几种明显不同的类型,遵从孟德尔遗传规律。

畜禽重要质量性状的遗传规律已经在上一章中进行了阐述。

在动物生产中所关注的绝大多数经济性状呈连续性变异,其在个体间表现的差异只能用数量来区分,这类性状称为数量性状,如奶牛的产奶量、鸡的产蛋量、肉用家畜的日增重、饲料转化率、羊的产毛量等。

与质量性状相比较,数量性状主要有以下特点:①性状变异程度可以用度量衡度量;②性状表现为连续性分布;③性状的表现易受到环境的影响;④控制性状的遗传基础为多基因系统。

遗传基础为多基因控制,而表现为非连续性变异的性状称为阈性状。

如羊的产羔数、肉质的分类、对疾病抗性的有无等。

严格说来,鸡的产蛋数、猪的窝产仔数等也属于这一类性状,但其表型状态过多,作为阈性状分析过于复杂,通常近似的将其作为数量性状来看待。

数量性状在畜牧生产中占有非常重要的地位。

但是,到目前为止,对数量性状的遗传基础的解释主要还是基于Yule (1902,1906)首次提出、由Nilsson-Ehle (1908)总结完善、并由Johannsen (1909)和East (1910)等补充发展的多因子假说,也称为多基因假说或Nilsson-Ehle 假说。

这一假说在实践中已得到大量数据的证实,在育种中发挥了重要作用,并在生产中取得了巨大成就。

同时,随着科学的不断发展,这一假说还在不断的完善之中。

多基因假说的主要论点为:数量性状是由大量的、效应微小而类似的、可加的基因控制;这些基因在世代传递中服从孟德尔遗传规律;这些基因间一般没有显隐性区别;数量性状表型变异受到基因型和环境的共同作用。

根据这一假说,当一个数量性状由k 对等位基因控制,等位基因间无显性效应,基因座间无上位效应,基因效应相同且可加,则两纯系杂交子二代表型频率分布为2(1/21/2)kA a 的展开项系数。

(a) k=5 (b)k=10 (c)k=20图5-1基因型频率分布图由图4-1可见,随着控制该数量性状的等位基因对数k的增加,基因型频率分布接近正态分布。

微效多基因系统仅仅是数量性状呈现连续变异的遗传基础,数量性状的表现还受到大量复杂环境因素的影响,在各种随机环境因素的作用下,不同基因型所对应的表现型间的差异进一步减小。

在遗传基础和环境修饰共同影响下,数量性状表现为连续变异。

实际上,在多基因系统中,除了加性效应外,还存在着等位基因间的显性效应和非等位基因间的上位效应;各基因座位对数量性状的贡献也有差异存在;环境效应的影响有时还超过遗传的作用。

因此,研究数量性状的遗传规律必须从大量可见的表型变异通过统计学方法进行归纳总结。

近年来,随着分子生物技术研究的深入,一些对数量性状有明显作用、但仍然处于分析状态的单个基因或基因簇被陆续发现。

相对于微效基因而言,如果一个基因或基因簇的效应达到或超过该性状0.5个表型标准差时,这些基因或基因簇就称为数量性状基因座(QTL)。

当一个QTL就是一个单基因时,也称之为主效基因。

如影响鸡体型大小的矮小基因(Merat and Ricard,1974)、影响猪瘦肉率和肉质的氟烷基因(Smith and Bampton,1977)、影响肉牛肌肉丰满程度的双肌基因(Rollins等,1972)、影响绵羊产羔数的Booroola基因(Piper and Bindon,1982)等。

这些QTL的发现,进一步丰富完善了数量性状遗传基础,同时为数量性状的选择开辟了新的途径。

尽管这些新的发现打破了传统数量性状多因子假说的限制,在有些群体的部分数量性状的表型分布也不再呈现正态分布,但对数量性状的研究和在实际应用中,为了简化计算,在大多数情况下还是以传统的多基因假说为基础进行分析的。

二、数量性状表型值的剖分影响数量性状表型值的环境效应,又可以分为系统环境效应和随机环境效应两类。

在不同地区、不同场、不同年度、季节,不同年龄、性别、不同饲养管理和营养水平等差异带来的影响,属于系统环境效应或称为固定环境效应,这种效应可以通过适当的试验设计消除或用统计分析方法进行控制、估计和校正。

而随机环境效应可以通过合理的试验设计加以控制、降低,但是无法避免。

在随机环境效应中,又可以根据其对个体影响的情况分为永久环境效应E P和临时环境效应E T。

根据数量性状的微效多基因假说,假设遗传和随机环境效应间不存在互作的情况下,可将通过校正消除固定环境效应的数量性状表型值P线性剖分为基因型值G和随机环境效应值E两部分。

P=G+E可见,数量性状表型值是由遗传效应和随机环境效应共同决定,遗传效应是决定表型值的内在原因,随机环境效应是影响性状表型值的外在原因。

在数量性状表型值服从正态分布时,由于随机环境效应是以离均差形式表示的,个体随机环境效应对各观察值的影响不同,其大小和正负总和为0,因此,在同一固定环境条件下可以认为P=G。

影响数量性状表型值的遗传效应可进一步分解为基因的加性效应A、等位基因间的显性效应D和非等位基因间的上位效应I。

则表型值可进一步剖分为:P=A+D+I+E在这些效应中,能稳定遗传给后代的只有加性效应部分,而显性效应和上位效应值存在于特定的基因组合中,不能稳定遗传。

在育种中,能够真实遗传的加性效应值又称为育种值。

显性效应和上位效应带有一定的随机性,不能稳定遗传,因此可将其与随机环境效应合并,统称为剩余值,记作R。

因此数量性状表型值可表示为:P=G+E=A+D+I+E=A+R在研究中,通常以方差和协方差形式表示数量性状变异。

假设遗传效应与随机环境效应间不存在互作,遗传效应与剩余效应间也不存在互作,数量性状表型值方差可表示为V=V+V=V+VP G E A R第二节群体遗传参数及其估计估计遗传参数是数量遗传学中最基本的内容之一。

从统计上讲,遗传参数估计可归结为方差(协方差)组分的估计。

方差组分的估计是遗传参数估计的基础,方差组分可用于计算遗传力、重复力、遗传相关;预测误差方差或遗传评定的可靠性;也可以用于预测期望的遗传改进。

一、方差组分估计的方法提高方差组分估计的准确性是多年来动物遗传育种学家一直所追求的,因而其估计方法在不断发展和改进。

1925年,Fisher首次提出方差组分估计的方差分析—ANOV A法,这种法适用于均衡资料的分析,可得到最佳无偏估计值。

而育种中的资料大多为非均衡资料,因此ANOV A在育种实践中难以推广。

1953年,Henderson 提出了三种适用于非均衡资料的方差组分估计法即所谓的Henderson方法I,方法Ⅱ,方法III,这三种方法是在均衡资料方差分析基础上推演出来的,故称其为类方差分析法。

Henderson方法的提出,使非均衡资料的方差组分估计进入了一个新时代。

自此以来,一些方差组分估计的新方法相继出现,其中主要有:最大似然法(ML)、最小范数二次无偏估计法(MINQUE)、最小方差二次无偏估计法(MIVQUE)。

总之,对于连续性状,方差组分估计大致可分为两类:1)方差分析及类方差分析(Henderson方法I,方法Ⅱ,方法III),其基本特征是通过对一定的二次型求数学期望,方差组分估计值均为无偏估计值,都有可能出现负值。

但ANOV A适用于均衡资料,Henderson方法I仅适用于随机模型,对于非均衡资料估计误差较大;Henderson方法Ⅱ仅适用于固定效应和随机效应,没有互作效应的混合模型;Henderson方III则适用于任何混合模型,比较灵活,但没有考虑个体间的血缘关系。

因此这类方法存在一定局限性。

2)70年代提出的新方法,即MINQUE(MIVQUE)、ML和REML。

这些方法均适用于所有混合模型,求解混和模型方程,不仅可以得到方差(协方差)的估计值,而且可以得到随机效应的最佳线性无偏预测值(BLUP)和固定效应的最佳线性无偏估计值(BLUE)。

最大似然法(ML)最先由Fisher(1925)提出,随后逐渐发展成为参数估计的经典方法之一。

Harley等(1967)首次将最大似然法应用于一般混合模型的方差组分估计。

以后又逐渐被用于家畜育种中。

由ML得出的估计值具有一些统计学上的优良特性:1)不会出现定义相悖的参数估计值(如负的方差组分估计值,小于1或大于1的相关系数估计值);2)是充分统计量的函数,即它充分利用了资料提供的信息;3)具有一致性;4)在大样本时抽样分布为正态分布,方差可知,具有有效性,即具有无偏性和方差最小。

ML缺陷在于小样本时不具有有效性,即估计值时有偏的,方差也不是最小,它必须通过迭代求解,计算上比较困难。

另外,有些学者认为ML没有考虑到由于对模型中的固定效应进行估计所损失的自由度,因而其估计值时有偏的。

为此Patterson和Thompson(1971)提出了约束最大似然法—REML,REML和ML的不同之处只在于ML是对观测值的整个似然函数求极大值,而REML只对似然函数中含有固定效应的部分求极大值,因而其估计值不受模型中固定效应的影响,也就是说它校正了由于自由度损失而造成的偏差。

MINQUE方法是由Rao C.R.(1970)和La Motte(1970)分别提出。

MINQUE对二次型求数学期望,但二次型是根据一定的范数或二次型方差最小原则选取的,对资料的先验分布没有特殊要求,不需要迭代计算,但对先验值的依赖性较大,不同的先验值可以得到不同的MINQUE估值,所以MINQUE的估值不是唯一的,当先验值等于真值,观察值服从正态分布时,估计值具有最小方差,即MIVQUE估值。

MINQUE和MIVQUE的优良性质是显而易见的:无偏性、方差最小,这正是所需要的。

但遗憾的是它同时也存在一些缺陷:1)必须有方差组分的先验值,而估计值在很大程度上受先验值的影响,即不同的先验值将得出不同的估计值,这意味着对于同样的资料,不同的人由于使用不同的先验值将得到不同的结果。

而且其方差最小的特性只有在先验值等于真值时才成立,这与现实是矛盾的;2)可能会出现负的方差组分估计值,这也是不希望出现的;3)若对MIVQUE迭代,即将所得到的估计值重新作为先验值再次进行MIVQUE,并重复此过程直至收敛,其结果将与REML估值相同(除去得到负值的情形),因此,如果计算条件允许似乎没有必要停留在MIVQUE上,由于MIVQUE的以上缺陷,至目前为止它还很少用在家畜育种实践中。