抗日战争中国民党在正面战场的表现

- 格式:pptx

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:21

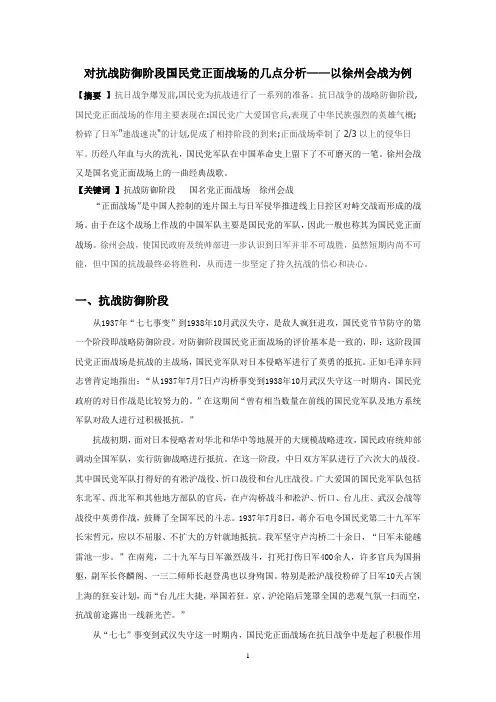

对抗战防御阶段国民党正面战场的几点分析——以徐州会战为例【摘要】抗日战争爆发前,国民党为抗战进行了一系列的准备。

抗日战争的战略防御阶段,国民党正面战场的作用主要表现在:国民党广大爱国官兵,表现了中华民族强烈的英雄气概;粉碎了日军"速战速决"的计划,促成了相持阶段的到来;正面战场牵制了2/3以上的侵华日军。

历经八年血与火的洗礼,国民党军队在中国革命史上留下了不可磨灭的一笔。

徐州会战又是国名党正面战场上的一曲经典战歌。

【关键词】抗战防御阶段国名党正面战场徐州会战“正面战场”是中国人控制的连片国土与日军侵华推进线上日控区对峙交战而形成的战场。

由于在这个战场上作战的中国军队主要是国民党的军队,因此一般也称其为国民党正面战场。

徐州会战,使国民政府及统帅部进一步认识到日军并非不可战胜,虽然短期内尚不可能,但中国的抗战最终必将胜利,从而进一步坚定了持久抗战的信心和决心。

一、抗战防御阶段从1937年“七七事变”到1938年10月武汉失守,是敌人疯狂进攻,国民党节节防守的第一个阶段即战略防御阶段。

对防御阶段国民党正面战场的评价基本是一致的,即:这阶段国民党正面战场是抗战的主战场,国民党军队对日本侵略军进行了英勇的抵抗。

正如毛泽东同志曾肯定地指出:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的。

”在这期间“曾有相当数量在前线的国民党军队及地方系统军队对敌人进行过积极抵抗。

”抗战初期,面对日本侵略者对华北和华中等地展开的大规模战略进攻,国民政府统帅部调动全国军队,实行防御战略进行抵抗。

在这一阶段,中日双方军队进行了六次大的战役。

其中国民党军队打得好的有淞沪战役、忻口战役和台儿庄战役。

广大爱国的国民党军队包括东北军、西北军和其他地方部队的官兵,在卢沟桥战斗和淞沪、忻口、台儿庄、武汉会战等战役中英勇作战,鼓舞了全国军民的斗志。

1937年7月8日,蒋介石电令国民党第二十九军军长宋哲元,应以不屈服、不扩大的方针就地抵抗。

历史的记忆,淡去的记忆—抗日战争国民党正面战从1937年7月7日的“七七事变”至1945年8月15日,日本战败投降的八年间,中国共产党领导中国人民进行了艰苦卓绝的斗争,付出了巨大的民族牺牲;而国民党的正面战场也为抗战的胜利作出了不可磨灭的贡献。

随着国民党政权的败退,国民党在抗战中所表现出名族大义似乎在淡忘,国民党在所领导的,所付出的血的代价也在逝去。

消极避战不能一言蔽之国民党的一切。

八年之间,国民党军队在正面战场进行了共22次大会战:淞沪会战,南京保卫战,太原会战,徐州会战,兰封会战,武汉会战,随枣会战,第一次长沙会战,桂南会战,枣宜会战,豫南会战,上高会战,晋南会战,第二次长沙会战,第三次长沙会战,浙赣会战,鄂西会战,常德会战,豫中会战,长衡会战,桂柳会战,湘西会战,此外还有一个滇缅会战,派遣远征军出征缅甸。

1937年7月7日,卢沟桥事变到1938年10月底武汉广州相继沦陷,是抗战的战略防御阶段,其口号是以空间换取时间。

期间爆发了淞沪会战、南京保卫战、太原会战、徐州会战、兰封会战、武汉会战共六次大规模的会战。

淞沪会战是1937年8月13日起中国军队抗击侵华日军进攻上海的战役,又称作“八·一三淞沪战役”,这场战役是中国抗日战争中第一场重要战役,也是抗日战争中规模最大、战斗最惨烈的战役,前后共历时3个月,日军投入8个师团和6个旅30万余人,死伤7万余人;中国军队投入75个师和9个旅60余万人,伤亡达15余万人;至1937年11月12日上海沦陷,淞沪会战结束,江阴保卫战开始。

在淞沪会战中中国军民浴血苦战,粉碎了日本“三个月灭亡中国”的狂妄计划,并争取了时间,从上海等地迁出大批厂矿机器及战略物资,为坚持长期抗战起了重大作用。

南京保卫战,是1937年11月国民革命军在上海淞沪会战中失利后展开的一次保卫上海以西仅300余千米南京的作战。

该战役由唐生智任南京卫戍司令长官,指挥15万国军与日军抵抗作战。

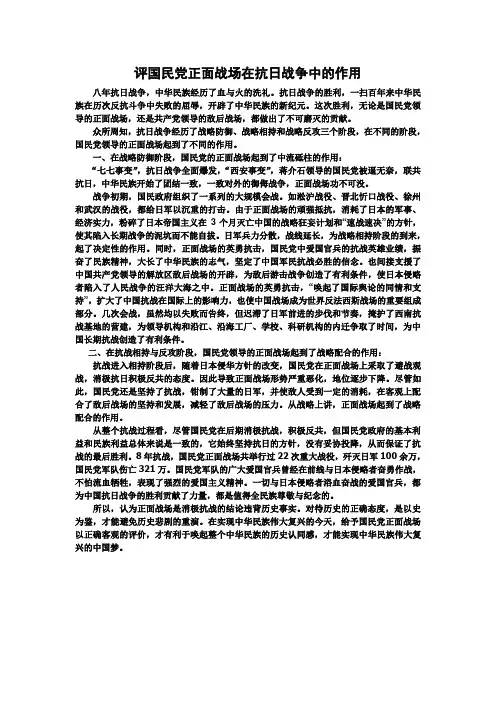

评国民党正面战场在抗日战争中的作用八年抗日战争,中华民族经历了血与火的洗礼。

抗日战争的胜利,一扫百年来中华民族在历次反抗斗争中失败的屈辱,开辟了中华民族的新纪元。

这次胜利,无论是国民党领导的正面战场,还是共产党领导的敌后战场,都做出了不可磨灭的贡献。

众所周知,抗日战争经历了战略防御、战略相持和战略反攻三个阶段,在不同的阶段,国民党领导的正面战场起到了不同的作用。

一、在战略防御阶段,国民党的正面战场起到了中流砥柱的作用:“七七事变”,抗日战争全面爆发,“西安事变”,蒋介石领导的国民党被逼无奈,联共抗日,中华民族开始了团结一致,一致对外的御侮战争,正面战场功不可没。

战争初期,国民政府组织了一系列的大规模会战。

如淞沪战役、晋北忻口战役、徐州和武汉的战役,都给日军以沉重的打击。

由于正面战场的顽强抵抗,消耗了日本的军事、经济实力,粉碎了日本帝国主义在3个月灭亡中国的战略狂妄计划和“速战速决”的方针,使其陷入长期战争的泥坑而不能自拔。

日军兵力分散,战线延长,为战略相持阶段的到来,起了决定性的作用。

同时,正面战场的英勇抗击,国民党中爱国官兵的抗战英雄业绩,振奋了民族精神,大长了中华民族的志气,坚定了中国军民抗战必胜的信念。

也间接支援了中国共产党领导的解放区敌后战场的开辟,为敌后游击战争创造了有利条件,使日本侵略者陷入了人民战争的汪洋大海之中。

正面战场的英勇抗击,“唤起了国际舆论的同情和支持”,扩大了中国抗战在国际上的影响力,也使中国战场成为世界反法西斯战场的重要组成部分。

几次会战,虽然均以失败而告终,但迟滞了日军前进的步伐和节奏,掩护了西南抗战基地的营建,为领导机构和沿江、沿海工厂、学校、科研机构的内迁争取了时间,为中国长期抗战创造了有利条件。

二、在抗战相持与反攻阶段,国民党领导的正面战场起到了战略配合的作用:抗战进入相持阶段后,随着日本侵华方针的改变,国民党在正面战场上采取了避战观战,消极抗日积极反共的态度。

如何评价国民党政府在抗日战争中执行的路线及其正面战场的地位与作用?❖第一,国民党政府执行的是片面抗战路线,即不敢放手发动和武装民众,实行单纯的政府和正规军的抗战;在战略战术上,没有采取积极防御的方针,而是进行单纯的阵地防御战。

❖第二,国民党领导的正面战场,对抗日战争的胜利做出了重要贡献。

特别是在抗战初期的战略防御阶段。

❖第三,国民党的正面战场在抗战个阶段中表现不同,其地位和作用也不同。

抗战初期的战略防御阶段,国民党政府积极抗战,正面战场在整个抗战中起了重要作用。

抗战进入战略相持阶段,其实行片面抗战,制造反共摩擦,在抗战中的地位、作用明显下降。

在战略反攻阶段,其虽坚持抗战,但对夺取抗战最后胜利的作用十分有限。

思考:为什么说抗日民族统一战线是空前最广泛的统一战线?❖中国抗日民族统一战线,是以国共两党合作为基础的,全国各族人民、各民主党派、各爱国军队、各阶层爱国人士以及海外华侨参加的团结抗日的全民族统一战线。

❖抗日民族统一战线的主要特点:❖①广泛的民族性和复杂的阶级矛盾。

抗日民族统一战线既包括工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级,又包括以国民党蒋介石集团为代表的英美派大地主大资产阶级。

❖②有政权、军队的合作。

国共两党的合作实际上是两党分别领导的两种政权、两种军队在全民族抗战总目标下的合作,但没有形成统一的国防政府和联合统帅部。

❖③没有正式的固定的组织形式和共同的具体的政治纲领。

国共两党在共同目标之下,各自贯彻自己的纲领。

涉及合作抗日的事,一般都是采取临时协商、谈判的特殊形式加以解决。

试论中国抗战在世界反法西斯战争中的地位和作用。

❖中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,是世界反法西斯战争的东方主战场。

❖中国的抗战牵制和削弱了日本的力量,使之不敢贸然北进,从而使苏联得以集中兵力对付德国,避免东西两面作战;同时也推迟了日本发动太平洋战争的时间,并使之在发动和进行战争时由于兵力不足而不能全力南进,从而减轻了美、英军队受到的压力。

试题:怎样评价国民党政府在抗日战争中执行的路线和正面战场的地位与作用?[国开本科《中国近现代史纲要》基于网络终结性考试]答:1937 年七七事变后全面抗战时,国民党政府在名义上对中央军和川军、滇军、桂军、粤军、东北军、西北军等全国陆军进行了整编,编成178 个师,这当中也包括中国共产党领导的八路军3 个师,总作战兵力在200 万人以上,数量相当于侵华日军的3 倍。

国民党军队担负了抗击日军正面战场的任务。

但是,在全面抗战初期,中国正面战场除了台儿庄大捷外,其余的会战都以失利撤退告终,一年就致使2 亿人口的区域沦陷。

除了当时中国的国力、军队的武器装备和供应,以及操纵武器的战斗员素质都不如日军外,国民党政府消极抗战的政策也难逃其责。

因此,正确认识正面战场的历史地位和作用,对于我们今天深刻反思那场战争,真正汲取历史教训非常有必要。

第一,国民党政府执行的是片面抗战路线,即不敢放手发动和武装民众,实行单纯的政府和军队的抗战。

这是一条反人民的路线,它的目的是要保证大地主大资产阶级的利益和党专政的政治制度。

必须看清国民党政府抗日的两重性——既坚持了八年抗战,又腐败无能一再丧失失地。

1931 年9 月,日本关东军以2 万多人突袭东北。

尽管当地有十几万中国正规军,但无论南京政府还是东北军都采取“不抵抗主义”,很快丢掉80 万平方公里土地。

日本在九一八事变后得寸进尺,1932 年又发动进攻上海的一·二八事变,1933年突破长城并直逼北平、天津,国民党军队才开始被动抵抗,结果又签订屈辱的退兵让地条约。

这样的“消极抗日”政策即使在国民党内部也引发了众怒,最终导致了西安事变。

第二,国民党在战略战术上,没有采取积极防御的方针,而是实行“以空间换时间”的战略和单纯的阵地防御战,并存在利用暂时的抵御换取日方妥协的思想,因而导致正面战场的溃败,使大面积的国土沦入敌手。

1937年7 月至8 月间日军进攻平津和上海,国民党政府才开始全面抗战,不过仍同日本谈判希望媾和。

抗日战争时期国民党正面战场评析抗日战争是近代中国历史上第一次取得完全胜利的反侵略战争,是中华民族伟大复兴的一个重要起点。

这次反侵略战争,是在国共合作为基础的抗日民族统一战线的旗帜下进行的。

由于历史的原因和第二次国共合作的特殊形式,抗日战争在其发展初期就形成了两个战场,即由国民党军队担负的正面战场和由共产党领导的敌后战场。

它们是相对独立的,形成各自的指挥系统。

但从战争的总体上说,它们又是不可分割的两个方面,是相互依存、相互配合的。

对国民党正面战场,采取简单的否定,或不加分析地全盘肯定,都不符合历史事实,是不可取的。

我们要全面客观地分析它在抗日战争中的历史作用,既恰如其分地评价它在抗战中的贡献和作用,又实事求是地指出它的历史局限性。

这样才能科学地说明这样一场全民族团结御侮的伟大的反侵略战争,同时也有助于正确地汲取历史的经验教训,共同维护抗日战争的历史成果。

一、存亡危急之秋的国共第二次合作1937年7月卢沟桥事变,开始了日本帝国主义全面侵华战争。

当时,中共中央通电全国,首先指明了这次事变的严重性质和坚决抗战的必要性。

在日本灭亡中国的威胁下,在全国人民强烈义愤的要求下,国民党开始改变过去的攘外必先安内的不抵抗政策,转而采取比较努力抗战的态度。

卢沟桥事变发生后,国民政府虽然仍想通过外交谈判的途径力求避免事态扩大,但同时也对事变采取了强硬的立场。

7月9日,蒋介石密令平津前线:“具备必死之决心,与积极准备之精神应付,至谈判尤须防其奸滑之惯伎,务期不丧失丝毫主权为原则”。

7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,提出解决卢沟桥事件的四个条件:(1)任何解决,不得侵害中国主权与领土之完整;(2)察冀行政组织,不容许任何不合法之改变;(3)中央政府所派地方官吏,如察冀政务委员会委员长宋哲元等,不能任人要求撤换;(4)第二十九军现在所驻地区,不能受任何人的约束。

他表示中国已临到“最后关头”,“如果战端一开,就是地不分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”。

如何评价抗战初期的国民党正面战场初期以武汉会战结束为标志,历经了忻口会战、凇沪会战、徐州会战以及武汉会战等大规模战役,广大国军官兵浴血奋战,在很大程度上延缓阻碍了日军侵略的步伐,打破了其“三个月灭亡中国”的迷梦。

然而,由于在战略上出现的重大失误以及初期统帅部抵抗意志的不坚决,国军内部派系林立,协同性极差,在武器装备,弹药补给上相对于日军处于绝对劣势,因此以上战役均告失败。

因此从纯军事的角度来看,可以认为国民党的正面战场基本上是失败的。

但是有效的牵制住了日军灭亡中国的步伐,大量消耗了敌人的有生力量,因此其贡献也是不该被忽视的。

在全面抗战开始后,国民党方面虽决心抗战到底,但仍存有些一不切实际的幻想。

它一方面抗日,另一方面又企图通过和谈,与日本达成妥协;国民党方面对英、美帝国主义还抱有依赖之心,幻想通过英、美的干涉,制止日本的侵略;另外,国民党还企图借机削弱共产党及其军队的力量,最终达到消灭中国共产党及其革命武装的目的。

因而,在这一思想指导下,国民党方面实行片面的抗战路线,不敢真正发动全国民众实行全民族的抗战。

从具体的军事指挥来说,一些国民党军队将领指挥无能、临阵脱逃,内部派系分裂,军政命令得不到很好的贯彻,这些也都是国民党军队连续败退的重要原因,对此,连蒋介石本人也是承认的。

在南岳军事议上,蒋在总结初期抗战时,就曾提出“整理军队建立军队”的任务,力图扭转这一不利的局面。

仅仅以上面的几点来归纳国民党在抗战初期的败退原因显然是不够的,我们还必须对此问题进行全面、深入的分析。

日本的“军力、经济力和政治组织力在东方是一等的,在世界也是五、六个著名帝国主义国家中的一个”。

而我们则是一个弱国、穷国,在军事装备、指挥训练方面都远远不及日本,军队数量也少于日本。

日军是有备而来,中国方面虽不能说毫无准备,但可以说是处于被动防御的状态。

日军在战争开始又“采取了拿破仑的‘急进歼灭’、‘轻骑直入’的故伎,企图于最短时间歼灭中国的主力,结束对华的‘小战’”我们在分析和评价抗战初期的国民党正面战场时,必须把握这样二点:第一,既要看到面在战场上广大国民党军队官兵的浴血奋战及其对日军的沉重打击,又要看到在正面战场上出现的一些不应有的失败、溃退;第二,既要看到抗战初期国民党正面战场中一些将领借口保存实力,实则避战退却、贪生怕死,又要充分注意到国民党军的一些退却实属战略性的撤退,其目的在于真正地保存实力以与日寇作持久战,而不是去无谓的硬拚。

论国民党的正面战场在抗日战争中的作用观点一:国民党在抗战中的作用是不可替代的,比较积极地。

抗日战争是鸦片战争以来第一次中华民族全面动员,进行彻底的反对帝国主义侵略的战争,也是中华民族第一次全面、深刻的觉醒。

抗日战争的全面胜利,是中国历史的转折点。

1.国民党和国民政府在全民族抗战中具有不可替代的作用从1985年抗日战争胜利40周年起,大陆学术界对国民党正面战场的表现和作用越来越走向客观的评述,取得了显著的成果,但仍然觉得有未尽之义。

实际上,国民党、国民政府、正面战场在抗日战争中的作用是不可替代的。

从整个战争过程来说,国民党始终是当时中国的第一大党、执政党,控制整个国家机器,它是否抗战,决定着中国中央政府是否抗战。

而这一点,有着多方面的意义。

首先,政府抗战有着标志和象征的意义。

中国政府存在着并且抗战着,标志这个国家没有亡国。

如果这个政府投降了,成为傀儡政权,标志着这个国家已经不是独立的国家,已经亡国。

第二,就是政府的动员力。

国民政府抗战,就能够动员整个国家的力量进行抗战,这是其它任何党派、团体等组织做不到也不可能做到的。

政府能够动员全国的武装力量、经济力量进行抗战,也能发动它所控制的全部宣传机器动员全国人民抗战。

第三,国民党是当时中国第一大党,它所控制的军队是当时中国最有军事实力的军队。

1937年国民党共有党员165万人,其中普通党员52万多人,军队党员101万人,海外党员11万多人。

在整个抗日战争期间,它第一大党的地位没有改变。

到1945年,有党员806万人。

而同期中国共产党的党员人数分别是4万人和121万人。

相差极为悬殊。

[11]国民党军队人数1937年是170余万,并有海陆空军,1945是军队440万;而同期中国共产党领导的军队人数分别是5.6万人和100万人。

[12](第三册,P3;第二册,P30,P111)尽管国民党军队在抗战中表现不佳,但仍然是抗战时期人数最多的军队。

特别是抗战之初,中国共产党的军事力量仍然很弱小,国民党军队的抗战在当时是主要的,正面战场对于打击日本的进攻势头、迟滞日本的进攻速度、实现持久抗战的战略发挥了重要的作用。

论中国抗日战争时期的正面战场中国人民抗日战争的胜利,彻底打败了日本侵略者,捍卫了中国的国家主权与领土完整,使中华民族避免了遭受殖民奴役的厄运。

中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的觉醒,使中国人民在精神上、组织上的进步达到了前所未有的高度。

中国人民抗日战争的胜利,促进了中华民族的大团结,弘扬了中华民族的的伟大精神。

中国人民抗日战争的胜利,对世界各国夺取反法西斯战争的胜利、维护世界和平的伟大事业产生了巨大影响。

抗日战争的胜利,结束了近代中国在外敌入侵是屡战屡败的历史,是一百多年来第一次完全胜利的民族解放斗争。

众所周知,中国共产党及其领导的武装力量是抗日战争中的中流砥柱。

但另一方面,作为抗战主战场的国民党正面战场在抗日战争中究竟发挥了怎样的作用?为抗战的胜利作出了多大贡献?我们又该如何评价呢?所谓“正面战场”,是指中国人控制的连片国土与日军侵华推进线上日控区对峙交战而形成的战场。

由于这个战场上日军的主要作战对象是国民党正规军,因此也叫国民党正面战场。

在伟大的中华民族面临亡国灭种的严重危机时,一大批国民党军队的爱国将士肩当民族大义、背负国耻家仇,怀着“天下兴亡,匹夫有责”的信念,毅然奔赴抗日前线,以血肉之躯筑起新的长城。

作为战略防御阶段抗战的主要力量,国民政府组织了一系列大规模会战。

如淞沪会战、晋北忻口会战、徐州会战、武汉会战、常德会战,都给日军以沉重打击,是中国抗日战争乃至世界反法西斯战争的一个重要组成部分。

1937年8月13日,日军大举进攻上海,史称“八一三事变”,拉开了淞沪会战的序幕。

此役国民党方面先后投入78个师、7个独立旅、3个暂编旅、中央军校教导总队……兵力总数在75万以上,日军投入5个师团,1个旅团达20万人。

历时3个月,国民党军阵亡将士30余万人,中央海军全部阵亡,空军损失约70余架飞机。

日军阵亡将士2万人,受伤约4万人。

这次淞沪会战中国虽然败了,而且上海、南京等城市相继沦陷。

但是中国军民的浴血奋战,粉碎了日军“三个月灭亡中国”的狂妄企图,打击了日本侵略者的嚣张气焰,并且为中国民族工业和战略物资内迁争取了时间,为持久战打下了基础。

抗日战争中的正面战场刘庭华中国抗日战争,是在第二次国共合作条件下进行的,在反对日本法西斯侵略的统一战略目标下形成的正面与敌后两个战场,各自独立而又相互配合、相互依存,这一特殊的战争形态在第二次世界大战中绝无仅有。

国民党正面战场为争取抗日战争的胜利,作出了重大贡献,但由于国民党最高当局的错误指导,使其重要作用的发挥,与其执政党的地位和拥有200多万人的军队,又不尽人意。

根据“求实存真”的治史原则,对国民党正面战场八年全过程予以客观探讨,这对于增进国共两党关系,完成台湾回归祖国的统一大业,都具有重要的历史意义和现实意义。

一、1937年7月至1938年10月,中国战场的军事形势是日军展开战略进攻,中国军队进行战略防御。

在此阶段,由于日军企图迅速击破国民党军主力、逼迫国民党政府投降。

因而,这一阶段国民党正面战场是中国抗战的主战场。

毛泽东曾肯定地指出:“从1937年7月7日芦沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的,同我党的关系也比较好”。

在战略防御阶段,国民党正面战场先后进行了忻口、淞沪、徐州和武汉四次大规模的战略性防御战役,这对于打破日本帝国主义“二个月灭亡中国”的“速战速决”战略企图、消耗日军兵力和战争资财、迫使日军由战略进攻转为战略防御起了决定性的作用。

“七・七”事变后,国民党蒋介石曾幻想就地“和平解决”,但日本侵略军轻而易举地攻占了平(北平)津(天津)地区,取得了进一步扩大侵略战争的前进阵地,随即又陆续调集30万兵力,沿平绥、平汉、津浦铁路展开战略进攻,企图迅速夺取冀、察、晋、绥、鲁五省,控制黄河以北广大地区。

8月13日,日军又在上海发动大规模登陆作战,企图速占上海,威胁南京,迫使国民党政府就范,以求在2至3个月内灭亡中国。

日本陆相杉山元在给天皇的报告中宣称,战争可以在两个月内结束;日本陆海军制定的作战目标是“覆灭排日抗日的根源的中央政府”,“通过全面战争,以期根本解决日中间的问题”,计划在三四个月内结束战争。

“正面战场”是中国人控制的连片国土与日军侵华推进线上日控区对峙交战而形成的战场。

由于在这个战场上作战的中国军队主要是国民党的军队,因此一般也称其为国民党正面战场。

胡锦涛在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年大会上说:“在波澜壮阔的全民族抗战中,全体中华儿女万众一心,众志成城,各党派、各民族、各阶级、各团体同仇敌忾,共赴国难。

长城内外,大江南北,到处燃烧起抗日的烽火。

中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。

以国民党军队为主体的正面战场,组织了一系列大仗,特别是全国抗战初期的凇沪、忻口、徐州、武汉等战役,给日军以沉重打击。

中国共产党领导的敌后战场,……钳制和歼灭日军大量兵力,歼灭大部分伪军,逐渐成为中国人民抗日战争的主战场。

”这是新中国成立以来,中国共产党对抗日战争的两个战场的最新的评价。

一、国民党正面战场战况1、局部抗战时期正面战场从1931年的“九一八”事变到1937年“七七”卢沟桥事变,日本发动过多次对中国军队的进攻,中国军队也断续进行过正面抵抗,其中主要有“江桥抗日”、“一二八”淞沪抗日、长城抗战、察哈尔抗日和绥远抗战等战役,由于这些战事发生在局部地区,可以称为“局部抗抗”。

由于蒋介石实行“攘外必先安内”的方针,并且为了进行战争准备而竭力将全面抗日的时间往后推移,总体上推行对日妥协退让的政策。

现在没有确实的史料证明蒋介石在九一八事变时给张学良下过不抵抗命令,即使有这样的命令,张学良作为东北军的最高领袖,也可以拒绝执行。

例如,如在防守锦州时,蒋介石数次令他抵抗,他却悄悄撤兵。

所以,对于东北的沦丧,蒋介石与张学良负有共同的责任。

1932年淞沪抗战,不能简单说成是十九路军孤军抗日作战,国民党政府采取了“一面抵抗,一面交涉”的方针,抽调第五军增援淞沪,最后以妥协告终。

2、抗日战争前期正面战场抗日战争前期指的是从中日全面战争打响武汉失守,相当于战略防御阶段。