探究加速度与力、质量的关系_实验报告

- 格式:docx

- 大小:752.98 KB

- 文档页数:5

自由落体测量重力加速度实验报告本实验旨在通过自由落体测量的方法,测定地球表面上的重力加速度,并探究其与物体质量、高度的关系。

实验原理:自由落体是指物体在无任何阻力作用下,在重力作用下自由下落的运动。

根据牛顿第二定律,物体在受到作用力时,其运动状态会发生变化,加速度大小与作用力成正比,与物体质量成反比。

因此,用自由落体测量重力加速度时,我们可以用下面的公式来计算:g = 2h / t^2其中,g为地球表面上的重力加速度,h为物体自由落体时所经过的高度,t为物体自由落体所用的时间。

实验步骤:1. 在实验室中选定一个高度较高的地方,如实验室楼的顶部。

2. 首先需要测定自由落体的高度h。

在选定的位置上,将测高仪竖直安装,并将其底部与地面齐平。

然后,将被测物体从测高仪的顶部自由落下,记录物体从顶部到达测高仪底部的时间t1,并用测高仪测量物体落下的高度h1。

3. 重复上述步骤,记录至少三组不同的高度和时间数据,以确保实验数据的准确性。

4. 根据实验数据,利用公式计算重力加速度g的值,并计算平均值。

实验结果:我们利用上述实验步骤,得到了三组数据,分别如下表所示:高度h/mt时间t/s1.5t 0.462.0t 0.562.5t 0.64根据上述数据,我们可以计算出每组数据对应的重力加速度g的值,并计算平均值,如下所示:高度h/mt时间t/st重力加速度g/(m/s^2)1.5t 0.46t 9.452.0t 0.56t 9.892.5t 0.64t 9.76平均值t 9.70结论分析:通过实验,我们可以得出地球表面上的重力加速度约为9.70 m/s^2,这个值与我们预计的值基本一致,说明本实验方法的有效性和准确性。

此外,我们还可以看出,重力加速度与物体的质量和高度无关,这也符合牛顿第二定律的原理。

物理课题研究范文5篇物理课题研究范文1:课题名称:探究加速度与力、质量的关系一、研究背景与意义在物理学中,加速度是描述物体运动速度变化快慢的物理量。

通过探究加速度与力、质量的关系,可以深入理解牛顿第二定律的基本原理,并为实际工程应用提供理论支持。

二、研究内容与方法1.实验设计:设计实验装置,通过改变施加在物体上的力,以及测量物体的质量,来探究加速度与力、质量的关系。

2.数据采集:使用打点计时器和光电门等设备,准确测量物体的加速度,并记录力与质量的数值。

3.数据分析:将实验数据进行分析,探究加速度与力、质量之间的定量关系。

4.误差分析:对实验中的误差来源进行分析,如摩擦力、空气阻力等,以提高实验的精度。

三、预期结果与价值通过本课题的研究,预期能够得出加速度与力、质量之间的准确关系,验证牛顿第二定律的正确性。

同时,为实际工程中优化运动系统的性能提供理论支持。

四、研究计划与时间表1.第一阶段(1-2个月):完成实验装置的设计与制作。

2.第二阶段(3-4个月):进行实验并采集数据。

3.第三阶段(5-6个月):数据分析与误差分析。

4.第四阶段(7-8个月):撰写研究报告及论文。

以上内容仅供参考,具体研究计划可根据实际情况进行调整。

若您想要探索更多内容,随时可以继续输入。

五、实验过程与数据记录实验过程:1.将实验装置置于稳定的桌面上,调整实验器材,确保测量准确。

2.选取合适的滑块,将其置于导轨上,并使用天平测量其质量。

3.启动实验装置,使滑块在导轨上做初速度为0的匀加速直线运动。

4.使用打点计时器和光电门等设备,测量滑块的加速度。

5.改变施加在滑块上的力,重复实验多次,以获取多组数据。

数据记录:六、实验结果与讨论根据实验数据,我们可以得出以下结论:1.在力保持不变的情况下,物体的质量越大,加速度越小。

这符合牛顿第二定律,即F=ma,力相同的情况下,质量越大,加速度越小。

2.在质量保持不变的情况下,施加的力越大,加速度越大。

实验:探究加速度与力、质量的关系[实验目的]通过实验探究物体的加速度与它所受的合力、质量的定量关系[实验原理]1、控制变量法:⑴保持m一定时,改变物体受力F测出加速度a,用图像法研究a与F关系⑵保持F一定时,改变物体质量m测出加速度a,用图像法研究a与m关系2、物理量的测量:(1)小车质量的测量:天平(2)合外力的测量:小车受四个力,重力、支持力、摩擦力、绳子的拉力。

重力和支持力相互抵消,物体的合外力就等于绳子的拉力减去摩擦力。

小车所受的合外力不是钩码的重力。

为使合外力等于钩码的重力,必须:①平衡摩擦力:平衡摩擦力时不要挂小桶,应连着纸带且通过打点记时器的限位孔,..............................将长木板倾斜一定角度,此时物体在斜面上受到的合外力为0。

做实验时肯定无法这么准确,我们只要把木板倾斜到物体在斜面上大致能够匀速下滑(可以根据纸带上的点来判断),这就说明此时物体合外力为0,摩擦力被重力的沿斜面向下的分力(下滑力)给抵消了。

由于小车的重力G、支持力N、摩擦力f相互抵消,那小车实验中受到的合外力就是绳子的拉力了。

点拨:整个实验平衡了摩擦力后,不管以后是改变托盘和砝码的质量,还是改变小车及砝码的质量,都不需要重新平衡摩擦力.②绳子的拉力不等于沙和小桶的重力:砂和小桶的总质量远小于小车的总质量.......绳子的拉.....................时,可近似认为力等于........推导:实际上m/g=(m+ m/)a,F=ma,得F=m m/g/(m+ m/);理论上F= m/g,只有当m/<...沙和小桶的重力。

<m时,才能认为绳子的拉力不等于沙和小桶的重力。

点拨:平衡摩擦力后,每次实验必须在满足小车和所加砝码的总质量远大于砝码和托盘的总质量的条件下进行.只有如此,砝码和托盘的总重力才可视为与小车受到的拉力相等.在画图像时,随着勾码重量的增加或者小车质量的倒数增加时,实际描绘的图线与理论图线不重合,会向下弯折。

牛顿第二定律实验报告作者:张紫桐来源:《新教育时代·学生版》2017年第09期摘要:探究加速度与力、质量的关系是高中阶段最重要的一个实验,该实验构想是即保持研究对象(小车)的质量(M)不变,逐渐改变砂桶内砂的质量(m)由m关键词:牛顿第二定律实验验证实验名称:“验证牛顿第二定律”中怎样求合外力的实验与探究实验目的:1.证明滑轮下方所挂重物的重力mg是系统的合外力而非小车的合外力;2.寻找求小车所受合外力的方法。

实验器材:附有定滑轮的长木板、薄木垫、小车、细线、小桶及砂、打点计时器、低压交流电源、导线、天平(带一套砝码)、毫米刻度尺、纸带及复写纸等。

实验步骤:1.用天平测出初始状态下小车的质量M以及桶的质量m0,保证M>>m02.把一端附有定滑轮的长木板放在实验台上,并使滑轮伸出桌面,保证细线平行于长木板,把打点计时器固定在长木板上远离滑轮的一端,连接好电路.3.平衡摩擦力:小车的尾部挂上纸带,纸带穿过打点计时器的限位孔,将木板无滑轮的一端稍微垫高一些,使小车在有一初速度的情况下,能沿木板做匀速直线运动.这样小车所受重力沿木板的分力与小车所受摩擦力平衡.4.把小车停在打点计时器处,挂上砂桶,先开电源,后放小车,让小车拖着纸带在木板上下滑,打出一条纸带。

称量沙袋的重力,即为小车所受的合外力,根据纸带由逐差法计算出小车的加速度,并把力和对应的加速度及小车质量,沙子质量填入表(一)中.5.用纵坐标表示加速度,横坐标表示作用力,根据实验结果画点并用平滑的线连起来。

6.改变沙袋的质量,重复步骤4,并多做几次.7.保持小车的质量,改变砂桶质量,使不再满足m8.改变沙袋的质量,重复步骤7,并多做几次9.在保证不满足m实验数据分析由两组图像可以看出:当m分析:设M所受拉力为T.对m:mg-T=ma …….①对M:T=Ma …….②由①②得:a=mg/(m+M)当m由此判断,“m与M的和不变”与“控制m实验改进:在小车的前部安装上一个力传感器,可直接测得小车所受的合外力,得出相同的结论,这里不再赘述。

第1篇一、实验名称牛顿宇宙定律实验二、实验目的1. 验证牛顿第一定律(惯性定律)。

2. 验证牛顿第二定律(加速度定律)。

3. 验证牛顿第三定律(作用与反作用定律)。

4. 深入理解力、质量、加速度之间的关系,以及物体间相互作用的规律。

三、实验原理牛顿宇宙定律是经典力学的基础,描述了物体受力、运动和相互作用的规律。

具体如下:1. 牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

2. 牛顿第二定律:物体的加速度与所受外力成正比,与物体的质量成反比,加速度的方向与外力的方向相同。

3. 牛顿第三定律:任何两个物体之间的作用力和反作用力,总是大小相等、方向相反,作用在同一直线上。

四、实验器材1. 弹簧测力计2. 水平面3. 铁块4. 木块5. 秒表6. 刻度尺7. 砝码五、实验步骤1. 牛顿第一定律验证:- 将铁块放在水平面上,观察并记录铁块静止时的状态。

- 用弹簧测力计水平拉铁块,逐渐增加拉力,观察铁块的运动状态。

- 当拉力与铁块受到的摩擦力相等时,铁块将保持匀速直线运动。

2. 牛顿第二定律验证:- 在铁块上放置不同质量的砝码,记录砝码的总质量。

- 用弹簧测力计水平拉铁块和砝码,使铁块和砝码一起做匀速直线运动。

- 测量铁块和砝码的加速度,计算加速度与总质量的关系。

3. 牛顿第三定律验证:- 将木块放在水平面上,用弹簧测力计水平拉木块,记录拉力大小。

- 在木块上放置铁块,用弹簧测力计水平拉铁块,记录拉力大小。

- 比较两次拉力大小,验证牛顿第三定律。

六、实验数据与分析1. 牛顿第一定律:- 铁块静止时,观察铁块没有受到外力作用。

- 当拉力与摩擦力相等时,铁块保持匀速直线运动,验证了牛顿第一定律。

2. 牛顿第二定律:- 实验数据表明,铁块和砝码的加速度与总质量成反比,验证了牛顿第二定律。

3. 牛顿第三定律:- 两次拉力大小相等,验证了牛顿第三定律。

七、实验结论1. 验证了牛顿第一定律,即一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

高一物理【实验:加速度与力、质量的关系】学习目标:1、用比较法测量加速度;2、用控制变量法探究加速度与力、质量的关系;3、掌握利用图象处理数据的方法。

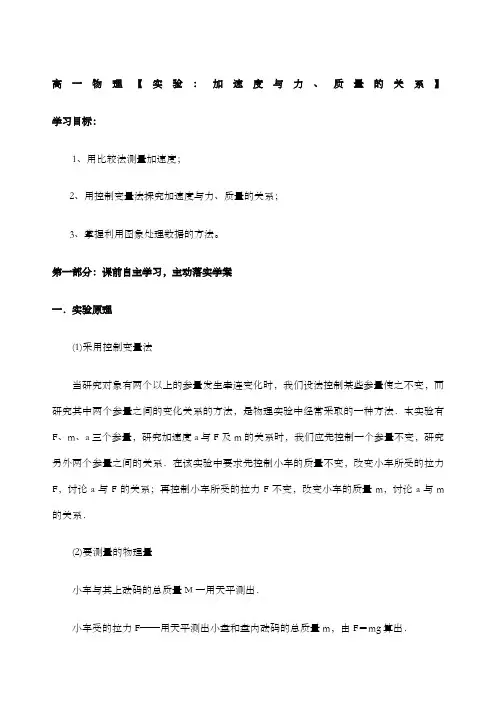

第一部分:课前自主学习,主动落实学案一.实验原理(1)采用控制变量法当研究对象有两个以上的参量发生牵连变化时,我们设法控制某些参量使之不变,而研究其中两个参量之间的变化关系的方法,是物理实验中经常采取的一种方法.本实验有F、m、a三个参量,研究加速度a与F及m的关系时,我们应先控制一个参量不变,研究另外两个参量之间的关系.在该实验中要求先控制小车的质量不变,改变小车所受的拉力F,讨论a与F的关系;再控制小车所受的拉力F不变,改变小车的质量m,讨论a与m 的关系.(2)要测量的物理量小车与其上砝码的总质量M一用天平测出.小车受的拉力F——用天平测出小盘和盘内砝码的总质量m,由F=mg算出.小车的加速度a——通过打点计时器打出的纸带测算出.(3)平衡摩擦力的目的和方法①目的:实验中小车要受到摩擦阻力的作用,增加了实验的难度.垫高水平木板不带滑轮的一端,使小车自身重力沿斜面的分力平衡摩擦力,这样小车所受拉力即为合力,提高了实验成功率.②方法:不挂托盘,使小车拖着纸带,纸带通过打点计时器,并且使打点计时器处于工作状态,逐渐调节木板的倾角,使打下的纸带点间距相等,则说明小车做匀速直线运动,即平衡了摩擦力.二.实验器材打点计时器、纸带及复写纸、小车、一端附有定滑轮的长木板、小盘和砝码、细绳、低压交流电源、天平(带有一套砝码)、刻度尺.第二部分:课堂互动探究,整合提升一、探究加速度与力、质量的关系?1.用天平测出小车和小盘(包括其中砝码)的质量分别为M0、m0,并把数值记录下来.2.如图将实验器材安装好(小车上不系绳).3.把木板无滑轮的一端下面垫一薄木板,平衡摩擦力.4.将重物通过细绳系在小车上,接通电源放开小车,用纸带记录小车的运动情况;取下纸带并在纸带上标上号码及此时所挂重物的重力m o g.5.保持小车的质量不变,改变小盘(包括其中砝码)的质量,重复步骤4多做几次实验,每次小车从同一位置释放,并记录好相应纸带重物的重力m1g、m2 g…表1:M不变,加速度a与受力的关系合外力不变,在小车上加砝码,并测出小车和放上砝码后的总质量M1,接通电源放开小车,用纸带记录小车的运动情况,取下纸带并在纸带上标上号码.7.继续在小车上加放砝码,重复步骤6,多做几次实验,在每次得到的纸带上标上号码.表2:F不变,加速度与质量的关系8.利用以上两表中的数据,分别在坐标系中作出M不变时,a一F图象和F不变时,a一M图象.针对训练1.如图所示,是某次利用气垫导轨探究加速度与力、质量关系的实验装置安装完毕后的示意图,图中A为砂桶,B为定滑轮,C为滑块及上面添加的砝码,D为纸带,E 为电火花计时器,F为蓄电池,电压为6 V,G是电键,请指出图中的三处错误。

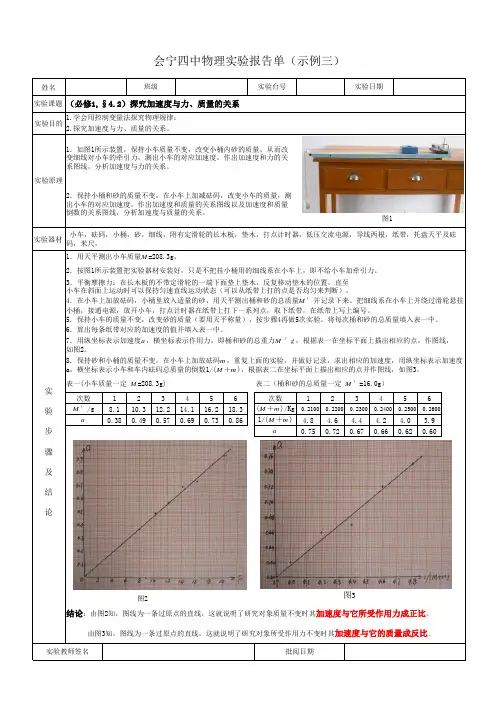

姓名实验课题实验器材次数123456次数123456M ′/g 8.110.312.214.116.218.3(M +m )/Kg 0.21000.22000.23000.24000.25000.2600a0.380.490.570.690.730.861/(M +m )4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9a0.750.720.670.660.620.60表一(小车质量一定 M =208.3g)表二(桶和砂的总质量一定 M ′=16.0g)由图3知,图线为一条过原点的直线,这就说明了研究对象所受作用力不变时其加速度与它的质量成反比。

实验日期实验步骤及结论5.保持小车的质量不变,改变砂的质量(要用天平称量),按步骤4再做5次实验。

将每次桶和砂的总质量填入表一中。

6.算出每条纸带对应的加速度的值并填入表一中。

结论:由图2知,图线为一条过原点的直线,这就说明了研究对象质量不变时其加速度与它所受作用力成正比。

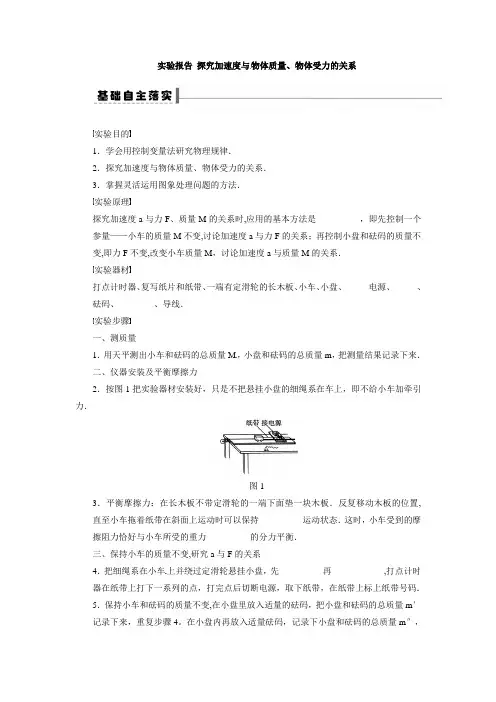

2.按图1所示装置把实验器材安装好,只是不把挂小桶用的细线系在小车上,即不给小车加牵引力。

3.平衡摩擦力:在长木板的不带定滑轮的一端下面垫上垫木,反复移动垫木的位置,直至小车在斜面上运动时可以保持匀速直线运动状态(可以从纸带上打的点是否均匀来判断)。

4.在小车上加放砝码,小桶里放入适量的砂,用天平测出桶和砂的总质量M ′并记录下来。

把细线系在小车上并绕过滑轮悬挂小桶,接通电源,放开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,取下纸带,在纸带上写上编号。

批阅日期7.用纵坐标表示加速度a ,横坐标表示作用力,即桶和砂的总重力M ′g ,根据表一在坐标平面上描出相应的点,作图线,如图2。

8.保持砂和小桶的质量不变,在小车上加放砝码m ,重复上面的实验,并做好记录,求出相应的加速度,用纵坐标表示加速度a,横坐标表示小车和车内砝码总质量的倒数1/(M +m ),根据表二在坐标平面上描出相应的点并作图线,如图3。

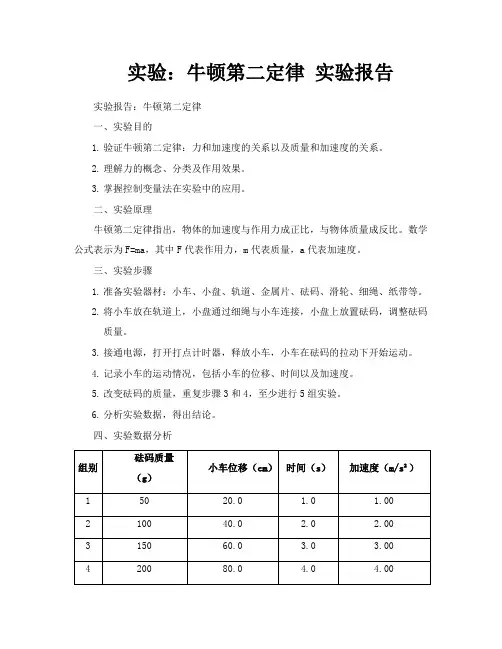

实验:牛顿第二定律实验报告实验报告:牛顿第二定律一、实验目的1.验证牛顿第二定律:力和加速度的关系以及质量和加速度的关系。

2.理解力的概念、分类及作用效果。

3.掌握控制变量法在实验中的应用。

二、实验原理牛顿第二定律指出,物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

数学公式表示为F=ma,其中F代表作用力,m代表质量,a代表加速度。

三、实验步骤1.准备实验器材:小车、小盘、轨道、金属片、砝码、滑轮、细绳、纸带等。

2.将小车放在轨道上,小盘通过细绳与小车连接,小盘上放置砝码,调整砝码质量。

3.接通电源,打开打点计时器,释放小车,小车在砝码的拉动下开始运动。

4.记录小车的运动情况,包括小车的位移、时间以及加速度。

5.改变砝码的质量,重复步骤3和4,至少进行5组实验。

6.分析实验数据,得出结论。

四、实验数据分析根据表格中的数据,我们可以看出,当作用力(砝码质量)增加时,小车的加速度也相应增加。

当作用力不变时,增加小车的质量会导致加速度减小。

这些数据与牛顿第二定律的理论相符。

五、实验结论通过本实验,我们验证了牛顿第二定律的正确性。

实验结果表明,物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

实验中我们使用了控制变量法,确保了数据的可靠性。

此外,通过实验,我们进一步理解了力的概念、分类及作用效果,提高了实验操作技能和数据分析能力。

六、实验讨论与改进尽管本次实验取得了成功,但仍存在一些可以改进的地方。

首先,由于实验中使用的砝码质量有限,对于小车加速度的测量可能存在误差。

为了提高实验精度,可以使用更精确的测量设备来记录小车的运动情况。

其次,为了更好地控制实验条件,可以采取一些措施来消除摩擦力等干扰因素的影响。

此外,还可以进一步拓展实验内容,研究不同形状、材料的小车在相同作用力下的加速度情况。

通过不断改进和完善实验方案,我们可以进一步提高实验效果和科学价值。

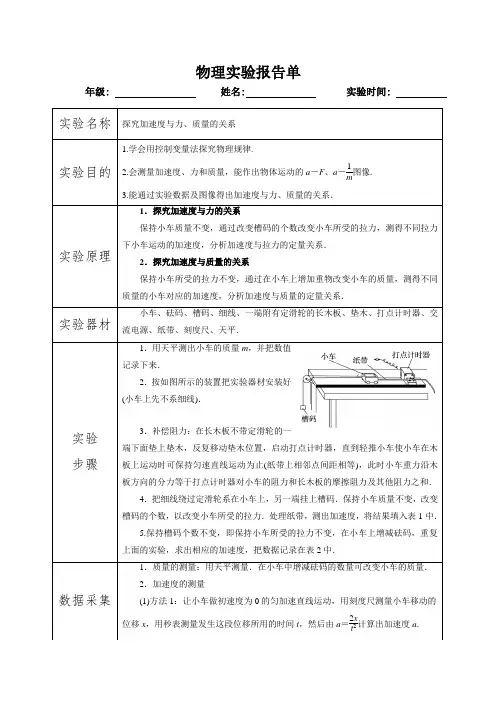

物理实验报告单年级: 姓名: 实验时间: 实验名称探究加速度与力、质量的关系实验目的1.学会用控制变量法探究物理规律.2.会测量加速度、力和质量,能作出物体运动的a-F、a-1m图像.3.能通过实验数据及图像得出加速度与力、质量的关系.实验原理1.探究加速度与力的关系保持小车质量不变,通过改变槽码的个数改变小车所受的拉力,测得不同拉力下小车运动的加速度,分析加速度与拉力的定量关系.2.探究加速度与质量的关系保持小车所受的拉力不变,通过在小车上增加重物改变小车的质量,测得不同质量的小车对应的加速度,分析加速度与质量的定量关系.实验器材小车、砝码、槽码、细线、一端附有定滑轮的长木板、垫木、打点计时器、交流电源、纸带、刻度尺、天平.实验步骤1.用天平测出小车的质量m,并把数值记录下来.2.按如图所示的装置把实验器材安装好(小车上先不系细线).3.补偿阻力:在长木板不带定滑轮的一端下面垫上垫木,反复移动垫木位置,启动打点计时器,直到轻推小车使小车在木板上运动时可保持匀速直线运动为止(纸带上相邻点间距相等),此时小车重力沿木板方向的分力等于打点计时器对小车的阻力和长木板的摩擦阻力及其他阻力之和.4.把细线绕过定滑轮系在小车上,另一端挂上槽码.保持小车质量不变,改变槽码的个数,以改变小车所受的拉力.处理纸带,测出加速度,将结果填入表1中.5.保持槽码个数不变,即保持小车所受的拉力不变,在小车上增减砝码,重复上面的实验,求出相应的加速度,把数据记录在表2中.数据采集1.质量的测量:用天平测量.在小车中增减砝码的数量可改变小车的质量.2.加速度的测量(1)方法1:让小车做初速度为0的匀加速直线运动,用刻度尺测量小车移动的位移x,用秒表测量发生这段位移所用的时间t,然后由a=2xt2计算出加速度a.。

实验报告探究加速度与物体质量、物体受力的关系实验目的1.学会用控制变量法研究物理规律.2.探究加速度与物体质量、物体受力的关系.3.掌握灵活运用图象处理问题的方法.实验原理探究加速度a与力F、质量M的关系时,应用的基本方法是__________,即先控制一个参量——小车的质量M不变,讨论加速度a与力F的关系;再控制小盘和砝码的质量不变,即力F不变,改变小车质量M,讨论加速度a与质量M的关系.实验器材打点计时器、复写纸片和纸带、一端有定滑轮的长木板、小车、小盘、______电源、______、砝码、________、导线.实验步骤一、测质量1.用天平测出小车和砝码的总质量M,小盘和砝码的总质量m,把测量结果记录下来.二、仪器安装及平衡摩擦力2.按图1把实验器材安装好,只是不把悬挂小盘的细绳系在车上,即不给小车加牵引力.图13.平衡摩擦力:在长木板不带定滑轮的一端下面垫一块木板.反复移动木板的位置,直至小车拖着纸带在斜面上运动时可以保持__________运动状态.这时,小车受到的摩擦阻力恰好与小车所受的重力__________的分力平衡.三、保持小车的质量不变,研究a与F的关系4.把细绳系在小车上并绕过定滑轮悬挂小盘,先__________再____________,打点计时器在纸带上打下一系列的点,打完点后切断电源,取下纸带,在纸带上标上纸带号码.5.保持小车和砝码的质量不变,在小盘里放入适量的砝码,把小盘和砝码的总质量m′记录下来,重复步骤4。

在小盘内再放入适量砝码,记录下小盘和砝码的总质量m″,再重复步骤4,重复三次,得到三条纸带.6.在每条纸带上都选取一段比较理想的部分,标明计数点,测量计数点间的距离,算出每条纸带上的加速度的值,并记录在表格(一)内.表(一)实验次数加速度a/(m·s-2)小车受力F/N1234四、保持小盘和砝码的质量不变,研究a与M的关系7.保持小盘内的砝码个数不变,在小车上放上砝码改变小车的质量,让小车在木板上滑动打出纸带.计算砝码和小车的总质量M,并由纸带计算出小车对应的加速度.改变小车上砝码的个数,重复步骤7,并将所对应的质量和加速度填入表(二)中.表(二)实验次数加速度a/(m·s-2) 小车和砝码的总质量M/kg小车和砝码总质量M1123数据处理1.需要计算各种情况下所对应的小车加速度,可使用“研究匀变速直线运动”的方法:先在纸带上标明计数点,测量各计数点间的距离,根据公式a=错误!计算加速度.图22.(1)根据表(一),用纵坐标表示加速度a,横坐标表示作用力F,作用力的大小F 等于小盘和砝码的总重力,根据实验结果在坐标平面上描出相应的点,如果这些点是在一条过原点的直线上,便证明了加速度a与作用力F成正比.如图2所示.(2)根据表(二).用纵坐标表示加速度a,横坐标表示小车和砝码的质量M,根据实验结果在坐标平面上描出相应的点,发现这些点落在一条类似反比函数的曲线上.我们猜想,a与M可能成反比.为了检验猜想的正确性,再用纵坐标表示加速度a,横坐标表示小车和砝码总质量的倒数,根据实验结果在坐标平面上描出相应的点.如果这些点落在一条过原点的直线上,就证明了加速度与质量成反比.(如图3所示)图3结论:注意事项1.一定要做好平衡摩擦力的工作,也就是调出一个合适的斜面,使小车的重力沿着斜面方向的分力正好平衡小车受到的摩擦阻力.在平衡摩擦力时,不要把悬挂小盘的细线系在小车上,即不要给小车加任何牵引力,并要让小车拖着打点的纸带运动.2.实验步骤2、3不需要重复,即整个实验平衡了摩擦力后,不管以后是改变小盘和砝码的总质量还是改变小车和砝码的总质量,都不需要重新平衡摩擦力.3.每条纸带必须在满足小车与车上所加砝码的总质量远大于小盘和砝码的总质量的条件下打出.只有如此,小盘和砝码的总重力才可视为小车受到的拉力.4.改变拉力和小车质量后,每次开始时小车应尽量靠近打点计时器,并应先接通电源,再放开小车,且应在小车到达滑轮前按住小车.误差分析1.质量的测量误差,纸带上打点计时器打点间隔距离的测量误差,拉线或纸带不与木板平行等都会造成误差.2.因实验原理不完善造成误差:本实验中用小盘和砝码的总重力代替小车受到的拉力(实际上小车受到的拉力要小于小盘和砝码的总重力),存在系统误差.小盘和砝码的总质量越接近小车的质量,误差就越大;反之,小盘和砝码的总质量越小于小车的质量,误差就越小.3.平衡摩擦力不准确造成误差:在平衡摩擦力时,除了不挂小盘外,其他的都跟正式实验一样(比如要挂好纸带、接通打点计时器),匀速运动的标志是打点计时器打出的纸带上各点的距离相等.。

4.2实验:探究加速度与力、质量的关系一、实验目的:经历图像处理过程,培养学生发现物理规律、收集信息、获取证据的能力。

二、实验器材(填空)小车、槽码、砝码、细绳、、垫木、打点计时器、、纸带、刻度尺、。

三、实验原理1.实验的基本思想——控制变量法(1)保持研究对象即小车的质量不变,改变槽码的个数可以成倍地改变小车所受拉力,即改变作用力,测出小车的对应加速度,验证加速度是否正比于作用力。

(2)保持小车所受拉力不变,改变研究对象即小车的质量,测出对应不同质量的加速度,验证加速度是否反比于质量。

2.三个物理量的测量方法本实验的研究对象:小车(1)小车质量的测量:利用天平测出,在小车上增减砝码可改变小车的质量。

(2)拉力的测量:当远小于的情况下,可以认为近似等于小车所受的拉力(合外力)。

(3)加速度的测量:由纸带根据公式Δx=aT2,结合逐差法计算出小车的加速度。

四、实验步骤:(默写课本内容)1.用天平测出小车的质量,记为M车,2.安装好实验装置,,保证小车拉着纸带匀速下滑;3.把细线系在小车上并绕过滑轮悬挂小桶(槽码),将车拉到打点计时器附近;4.先,再,得到纸带,并记下小桶和槽码重量,记为m桶+m槽;5.保持小车质量不变,改变槽码的质量(改变小车的拉力),重复以上的步骤几次;6.测出纸带加速度,描点作图,作a-F图像;7.控制槽码质量不变,增加小车上砝码质量记为m码(改变小车质量),再测几组数据;描点作图。

五、数据处理1.由表1中记录的数据,以a为纵坐标、F为横坐标,根据数据作a-F图像(如图所示),找出规律,分析a与F的关系。

小车质量一定:加速度与力的关系小车质量M车(M车+m码)= F=(m桶+m槽)g实验纸带m桶m槽m桶+m槽F a 纸带1纸带2纸带3小车所受拉力一定:加速度与质量的关系小桶和槽码质量m桶+m槽= M=M车+m码实验纸带M车m码M车+m码1Ma纸带1aF a班级:姓名:纸带2 纸带32.实验结论(1)保持物体质量不变时,物体的加速度a 与所受力F 。

验证牛顿第二定律实验报告一、实验目的1、探究加速度与力、质量的关系,验证牛顿第二定律。

2、学习使用打点计时器研究匀变速直线运动。

3、掌握利用图像处理实验数据的方法。

二、实验原理1、牛顿第二定律指出,物体的加速度与作用在它上面的合力成正比,与物体的质量成反比,即$F = ma$。

2、本实验中,通过改变小车所受的拉力来改变合力,通过在小车上增加砝码来改变质量。

利用打点计时器打出的纸带,计算小车的加速度。

三、实验器材1、附有定滑轮的长木板。

2、小车。

3、打点计时器。

4、纸带。

5、砝码。

6、细绳。

7、托盘和砝码。

8、刻度尺。

9、天平。

四、实验步骤1、安装实验装置将长木板平放在实验桌上,使其一端垫高,以平衡摩擦力。

将打点计时器固定在长木板的一端,连接好电源。

将细绳一端系在小车上,另一端通过定滑轮挂上托盘和砝码。

2、测量小车质量用天平测量小车的质量$m_1$,并记录。

3、平衡摩擦力不挂托盘和砝码,轻推小车,使小车在长木板上匀速运动。

4、进行实验在小车上放上质量为$m_2$ 的砝码,挂上托盘和砝码,使小车做匀加速运动。

接通打点计时器电源,释放小车,得到一条纸带。

改变托盘和砝码的质量,重复上述步骤,得到多组纸带。

5、数据处理选取一条清晰的纸带,舍去开头较密集的点,每隔 4 个点取一个计数点,依次标记为 A、B、C、D、E 等。

用刻度尺测量相邻计数点间的距离$x_1$、$x_2$、$x_3$、$x_4$、$x_5$ 等。

根据匀变速直线运动的推论,计算小车的加速度$a$。

五、实验数据记录|实验次数|小车和砝码总质量$m$(kg)|拉力$F$(N)|加速度$a$(m/s²)||||||| 1 |_____ |_____ |_____ || 2 |_____ |_____ |_____ || 3 |_____ |_____ |_____ || 4 |_____ |_____ |_____ || 5 |_____ |_____ |_____ |六、实验数据处理1、以加速度$a$ 为纵坐标,拉力$F$ 为横坐标,绘制$a F$ 图像。

高一物理实验报告范文一、实验名称。

探究加速度与力、质量的关系。

二、实验目的。

1. 通过实验探究加速度与力、加速度与质量的定量关系。

2. 学会使用打点计时器研究物体的运动,会测量和计算加速度。

三、实验原理。

1. 保持质量不变,探究加速度与力的关系。

根据牛顿第二定律F = ma,当物体质量m一定时,加速度a与合外力F成正比。

我们用小盘和砝码的重力G近似代替小车所受的拉力F(需要满足小盘和砝码的总质量远小于小车质量的条件),通过改变小盘内砝码的个数来改变拉力,测量不同拉力下小车的加速度,从而探究加速度与力的关系。

2. 保持力不变,探究加速度与质量的关系。

同样依据牛顿第二定律,当合外力F一定时,加速度a与质量m成反比。

我们通过在小车上增加砝码来改变小车的质量,保持小盘和砝码的总重力不变(即拉力不变),测量不同质量下小车的加速度,进而探究加速度与质量的关系。

加速度的测量是利用打点计时器打出的纸带,根据匀变速直线运动的规律Δ x = aT^2(其中Δ x为相邻相等时间间隔内的位移差,T为打点计时器的打点周期)来计算。

四、实验器材。

1. 附有定滑轮的长木板、薄木板、小车、小盘、砝码、细绳、打点计时器、交流电源、纸带、刻度尺、天平。

五、实验步骤。

1. 用天平测量小车的质量M,并记录。

2. 把附有定滑轮的长木板放在水平桌面上,将薄木板垫在长木板没有定滑轮的一端,调节薄木板的厚度,使小车在长木板上做匀速直线运动(这样做是为了平衡摩擦力,让小车所受的合力就等于绳子的拉力哦)。

3. 把细绳的一端系在小车上,另一端跨过定滑轮与小盘相连,小盘里放上适量的砝码。

4. 接通打点计时器的电源,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点。

5. 改变小盘内砝码的个数,重复步骤4,多做几次实验,每次实验都要记录小盘和砝码的总重力F以及对应的纸带。

6. 保持小盘和砝码的总重力不变,在小车上依次添加不同个数的砝码,改变小车的质量,重复步骤4,同样多做几次实验,记录每次小车的质量m和对应的纸带。

一、教材分析本节课出自高中人教版必修1第四章第2节的知识,本节课的内容次要是探求加速度与力、质量的关系的实验,该实验是安排在牛顿第必然律以后,先生能定性地分析力与运动的关系,指明了本节课的探求方向,同时,学习完这一实验以后,能得出物体加速度与物体质量成反比,与受力成反比的结论,为下一节学习牛顿第二定律打下了基础,所以这一实验在教材安排上有着承上启下的关键作用。

二、学情分析初中物理学习的物理景象和物理过程,大多是“看得见,摸得着”,而且常常与日常生活景象有着密切的联系。

先生在学习过程中的思想活动,大多属于生动的自然景象和直观实验为根据的具体的抽象思想,较少要求运用科学概念和原理进行逻辑思想等抽象思想方式。

初中物理练习题,要求先生解说物理景象的多,计算题普通直接用公式就能得出结果。

高中物理学习的内容在深度和广度上比初中有了很大的添加,研讨的物理景象比较复杂,且与日常生活景象的联系也不象初中那么紧密。

分析物理成绩时不仅要从实验出发,有时还要从建立物理模型出发,要从多方面、多层次来探求成绩。

在物理学习过程中抽象思想多于抽象思想,动态思想多于静态思想,需求先生掌握归纳理,类比推理和归纳推理方法,特别要具有科学想象能力。

所以对于本节课教师该当以成绩为导向,随手推舟,逐渐解决实验设计中的成绩,并完成实验。

三、教学目标1.知道用控制变量法探求物理规律。

2.探求加速度与力、质量的关系。

3.掌握利用影像处理数据的方法。

四、教学重难点【重点】如何提出实验方案并使实验方案合理可行;【难点】对平衡摩擦力的理解,对实验中需求小车质量远大于物体质量的理解。

五、教法学法讲授法、实验探求法,小组讨论法、练习题法。

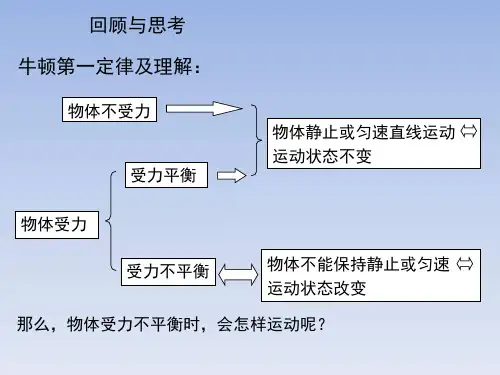

六、教学过程环节一:导入经过回顾上一节的牛顿第必然律,引出力不为零时物体具有加速度,从而导出加速度与力和质量的探求课堂,能让先生明确本探求实验的意义所在。

环节二:新课讲授1.提出成绩物体加速度的大小与甚么要素有关?2.猜想假设在发问以后,引导先生根据生活分析实例:①小汽车加速到100km/h需求十几秒,而大货车却要慢得多。

用打点计时器测速度用打点计时器研究自由落体运动班级姓名日期成绩实验名称用打点计时器研究自由落体运动实验目的:1 通过实验分析自由落体运动的性质实验原理:将打点计时器一端固定在铁架台上,纸带系重物穿过计时器;启动计时器后让重物自由下落,计时器在纸带上留下一串小点,通过纸带可研究重物的运动情况;实验器材:纸带、打点计时器、铁架台、重物数据处理及误差分析:表1 每隔相同的时间间隔取一计数点,时间间隔=∆t位置 相等时间内的位移xcm相邻相等时间的位移差cm x ∆1 1x =2x -1x =2 2x =3x -2x =3 3x =4x -3x =4 4x =5x -4x =55x =由实验发现,连续相当时间间隔内位移差相等且有:x ∆==a==注意事项:1、当我们打开打点计时器时,要保持纸带和重锤静止,保证纸带上的第一个点清晰;2、要先通电后才放开手让重锤自由下落;实验结论:自由落体运动实际上是初速度为0的匀加速直线运动;探究求合力的方法探究加速度与力、质量的关系10121416180.250.300.350.400.45Y A x i s T i t l eX Axis Title数据处理及误差分析:m= 小桶质量m 0/表一: m= Kg F= m /g= m 0/+ m X /g次数 a F12 3 4 5表二:F= N次数 mkg am/s 2 1/m1/kg1 4023 84 5注意事项:1要使重物的总质量远小于小车的总质量m/<<m2平衡摩擦力时不要挂小桶,应连着纸带且通过打点记时器的限位孔3调节木板上的滑轮使拉小车的细线要与长木板平行4起始小车应靠近打点计时器处,且先接通电源后再放开小车5注意不要让小车撞到定滑轮实验结论:研究平抛运动班级姓名日期成绩实验名称研究平抛运动实验目的:1描绘出平抛物体的运动轨迹;2求出平抛运动物体的初速度;实验原理:平抛运动可以看成是两个分运动的合运动:⑵平方向的匀速直线运动,其速度等于平抛物体的初速度;⑵竖直方向的自由落体运动.利用有孔的卡片确定做平抛运动的小球运动时的若干不同位置,然后描出运动轨迹,测出曲线上任一点的坐标x和y,利用和可求出平抛运动初速度实验器材:斜槽、小球、木板、白纸可先画上坐标格、图钉、铅垂线、直尺、三角板、铅笔等;数据处理及误差分析:H/m x/m/m/s=s注意事项:1、应保持斜槽末端的切线水平,钉有坐标纸的木板竖直,并使小球的运动靠近坐标纸但不接触;2、小球每次必须从斜槽上同一位置无初速度滚下,在斜槽上释放小球的高度应适当,使小球以合适的水平初速度抛出,其轨迹在坐标纸的左上角到右下角间分布,从而减小测量误差;3、坐标原点小球做平抛运动的起点不是槽口的端点,应是小球在槽口时球心在木板上的水平投影点;实验结论:平抛运动的运动路径是一条曲线;探究弹簧的弹性势能与形变的关系实验步骤:1、把两弹簧一端与滑块连接另一端固定在导轨的两端;在滑块上装上一个挡光框,待滑块静止后,将光电门放在平衡处,使挡光门正好挡住光线;2、毫秒计的功能开关置档,时间选择开关用最小的一档,使滑块偏离平衡位置,由静止开始释放,滑块经过光电门时,毫秒计记下挡光时间t,如果挡光框两前沿之间的距离为d,则滑块经过光电门的速度v=d/t;若滑块质量为m,则滑块的动能=;3、改变滑块偏离平衡位置的距离x,重复操作2,得到若干组x,值;4、作图;数据处理及误差分析:M=d/mt/sx/m与成正比关系;注意事项:1、在改变滑块位置时要注意保持在弹簧弹性限度之内;2、2、时间开关选至最小一档;实验结论: 作图,得到一条过原点的直线,说明弹簧的弹性势能与它的行变量的平方成正比;探究功与物体速度变化的关系数据处理及误差分析:橡皮筋条数 匀速车速 W/v W/ W/1 234 561234561 2 3 4 5 6 78 91011Y Axis Title WVW/vW/W/验证机械能守恒定律电场中等势线的描绘实验步骤:1安装在平整的木板上依次铺放白纸、复写纸、导电纸各一张,导电纸有导电物质的一面向上,再用图钉固定在木板上如图.在导电纸上放两个跟它接触良好的圆柱形电极.两极间距离约为10 cm,电压约为 6 V.从灵敏电流计的两个接线柱引出两个探针.2选基准点在导电纸平面两极的连线上,选取间距大致相等的5个点作为基准点,并用探针把它们的位置复印在白纸上.3探测等势点将两个探针分别拿在左、右手中,用左手中的探针跟导电纸上的某一基准点接触,然后在导电纸平面两极连线的一侧,距此基准点约1 cm处再选1个点,在此点将右手拿着的探针跟导电纸接触,这时一般会看到电流表的指针有偏转,再左右移动探针的位置,直至找到一点,使电流表指针没有偏转为止,说明这个点跟基准点的电势相等,用探针把这个点的位置复印在白纸上.照上述方法,在这个基准点的两侧,各探测出5个等势点,每个等势点大约相距1 cm.用同样的方法,探测出另外4个基准点的等势点.4画等势线取出白纸,根据等势点画出平滑的曲线,它们就是等势线.描绘小灯泡的伏安特性曲线游标卡尺和螺旋测微计的使用测定金属电阻率2数据处理及误差分析:表1次数 1 2 3 平均 直径d/mm 长度l/cm表2次数 电压U/V电流I/A电阻R=U/I Ω电阻的平均值Ω 1 323 5 46金属导线的横截面积S=金属的电阻率m lSR ⋅Ω⨯=⋅=-51067.4ρ 误差分析1.金属丝的横截面积是利用直径计算而得到的,直径的测量是产生误差的主要来源之一;2.采用伏安法测量金属丝的电阻时,必然带来系统误差;3.金属丝的长度测量、电流表和电压表的读数等会带来偶然误差;4.由于金属丝通电后发热升温,会使金属丝的电阻率变大,造成测量误差练习用多用电表测电阻实验原理:测量直流电阻部分即欧姆表是依据闭合电路欧姆定律制成的,原理图如图13-2所示,当红、黑表笔短接并调节R 使指针满偏时有中R E R r r E I g x =++= 1 当电笔间接入待测电阻R x 时,有 2联立1、2式解得些 中R R R I I x g g x+=3 由2式或3式可知,每一个R x 都有一个对应的电流值I ,如果在刻度盘上直接标出与I 对应的R x 的值,那么当红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,就可以从表盘上直接读出它的阻值; 实验器材:多用电表,标明阻值为几欧、几十欧、几百欧、几千欧的定值电阻各一个,小螺丝刀; 实验步骤:1.机械调零,用小螺丝刀旋动定位螺丝使指针指在左端电流零刻度处,并将红、黑表笔分别接入“+”、“-”插孔;2.选挡:选择开关置于欧姆表“×1”挡;3.短接调零:在表笔短接时调整欧姆挡的调零旋钮使指针指在右端电阻零刻度处,若“欧姆零点”旋钮右旋到底也不能调零,应更换表内电池;4.测量读数:将表笔搭接在待测电阻两端,读出指示的电阻值并与标定值比较,随即断开表笔;5.换一个待测电阻,重复以上2、3、4过程,选择开关所置位置由被测电阻值与中值电阻值共同决定,可置于“×1”或“×10”或“×100”或“×1k ”挡; 6.多用电表用完后,将选择开关置于“OFF ”挡或交变电压的最高挡,拔出表笔;xx RR I +=中ε测定电源电动势和内阻用油膜法估测分子的大小实验结论: 油酸分子的大小可根据纯油酸的体积V 和油酸的面积S 计算出油酸薄膜的厚度S V l电流表改装成电压表班级 姓名日期成绩实验名称 把电流表改装成电压表实验目的:1、 掌握电流表改装为电压表的方法2、掌握改装电压表的校对和误差计算的方法 实验原理:如图2-23虚线框内所示,若改装的电压表的量程为U 时,它表示当电压表两端的电压为U 时,表头G 分担的电压为满偏电压U g ,通过表头G 的电流为满偏电流I g ;则需串联的电阻R,满足下列关系: I g =U g /R g =U-U g /R , 电压表的内阻 R v =R g +R =U ·R g /U g 上式中U g 可以由U g =I g R g 算出,其中I g 从刻度拄上直接读出;R g 由实验测出.实验器材:电流表、标准电压表、电阻箱、电位器、滑动变阻器、直流电源、开关、导线; 实验步骤:1测量电流表的内电阻R g先按如图2所示电路图连接电路,断开S 2,接通S l ,把电位器R 由最大阻值逐渐向阻值变小进行调节,使电流表的指针达到满偏为止,这时电位器的阻值不得再调整,接通S 2,调整电阻箱R ′的阻值,使电流表的指针恰好偏转到满偏的一半,读出电阻箱R ′的阻值,就是电流表的内电阻R g ; 2将电流表改装为电压表①改装量程为2V 的电压表,按公式R x =gI U -R g ,计算分压电阻R x 的值.②按图4把电流表和电阻箱串联起来,选用电阻箱的阻值等于分压电阻R x 的值.③改装后的电压表表盘的刻度值,按公式U =mI I ·U m来计算.其中U m 是改装后电压表的量程. 3改装后的电压表跟标准电压表核对 ①按图3连接电路.②闭合开关S,调整滑动变阻器滑片,使改装的电压表的读数分别是、、、等,看标准电压表的读数是否与它一致.③改装的电压表的读数是满刻度U m 时,看标准电压表的读数U 0,计算满刻度时的百分误差;探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验结论: 通过实验分析表明,原,副线圈的电压之比,等于两个线圈的匝数之比;用单摆测重力加速度班级姓名日期成绩实验名称用单摆测重力加速度实验目的:1 利用单摆来测定重力加速度实验原理:单摆在摆角小于10°时的振动是简谐运动,其固有周期为T=2π ,由此可得g= ;据此,只要测出摆长l和周期T,即可计算出当地的重力加速度值;由此通过测量周期T,摆长l求重力加速度实验器材:铁架台带铁夹,中心有孔的金属小球,约1m长的细线,米尺,游标卡尺选用,秒表等;。

验证牛顿第二定律实验报告验证牛顿第二定律实验报告引言:牛顿第二定律是经典力学中最基本的定律之一,它描述了物体受力时的加速度与作用力之间的关系。

本实验旨在通过一系列实验验证牛顿第二定律,并探究其在不同条件下的应用。

实验一:质量与加速度的关系实验设置:我们选择了一组不同质量的物体,并在水平面上放置一个光滑的轨道。

通过在轨道上施加一个固定的水平力,记录物体的加速度。

实验步骤:1. 将轨道放置在水平面上,并确保其光滑无摩擦。

2. 选择一个质量较小的物体,将其放置在轨道的起点处。

3. 施加一个水平力,使物体开始运动,并记录下物体通过一定距离所用的时间。

4. 重复步骤3,但使用不同质量的物体进行实验。

实验结果与分析:通过实验,我们得到了一组数据,记录了不同质量物体的加速度。

根据牛顿第二定律的公式F = ma,我们可以得到加速度与施加在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。

即加速度与质量之间存在一个倒数关系。

实验二:力与加速度的关系实验设置:在这个实验中,我们将固定物体的质量,改变施加在物体上的力,观察加速度的变化。

实验步骤:1. 选择一个质量较小的物体,并将其放置在光滑的轨道上。

2. 施加一个水平力,使物体开始运动,并记录下物体通过一定距离所用的时间。

3. 重复步骤2,但使用不同大小的力进行实验。

实验结果与分析:通过实验,我们得到了一组数据,记录了不同大小力下物体的加速度。

根据牛顿第二定律的公式F = ma,我们可以得到加速度与施加在物体上的力成正比。

即加速度与力之间存在一个正比关系。

实验三:摩擦力的影响实验设置:在这个实验中,我们将研究摩擦力对物体加速度的影响。

实验步骤:1. 选择一个质量较小的物体,并将其放置在光滑的轨道上。

2. 施加一个水平力,使物体开始运动,并记录下物体通过一定距离所用的时间。

3. 重复步骤2,但在轨道上增加一层摩擦物质,如油脂或沙子。

实验结果与分析:通过实验,我们发现在有摩擦力的情况下,物体的加速度会减小。

实验:探究加速度与力、质量的关系

[实验目的]

通过实验探究物体的加速度与它所受的合力、质量的定量关系

[实验原理]

1、控制变量法:

⑴保持m一定时,改变物体受力F测出加速度a,用图像法研究a与F关系

⑵保持F一定时,改变物体质量m测出加速度a,用图像法研究a与m关系

2、物理量的测量:

(1)小车质量的测量:天平

(2)合外力的测量:小车受四个力,重力、支持力、摩擦力、绳子的拉力。

重力和支持力相互抵消,物

体的合外力就等于绳子的拉力减去摩擦力。

小车所受的合外力不是钩码的重力。

为使合外力等于钩码的重

力,必须:

①平衡摩擦力:平.衡.摩.擦.力.时.不.要.挂.小.桶.,.应.连.着.纸.带.且.通.过.打.点.记.时.器.的.限.位.孔.,.将长木板倾斜一定角

度,此时物体在斜面上受到的合外力为0。

做实验时肯定无法这么准确,我们只要把木板倾斜到物体在斜

面上大致能够匀速下滑(可以根据纸带上的点来判断),这就说明此时物体合外力为0,摩擦力被重力的沿

斜面向下的分力(下滑力)给抵消了。

由于小车的重力G、支持力N、摩擦力f相互抵消,那小车实验中受

到的合外力就是绳子的拉力了。

点拨:整个实验平衡了摩擦力后,不管以后是改变托盘和砝码的质量,

还是改变小车及砝码的质量,都不需要重新平衡摩擦力.

②绳子的拉力不等于沙和小桶的重力:砂和小.桶.的.总.质.量.远.小.于.小.车.的.总.质.量...时.,.可.近.似.认.为.绳.子.的.拉.力.等.于.沙.和.小.桶.的.重.力.。

.推导:实际上m

/g=(m+m/)a,F=ma,得F=mm/g/(m+m/);理论上F=m/g,只有当m/<

<m时,才能认为绳子的拉力不等于沙和小桶的重力。

点拨:平衡摩擦力后,

每次实验必须在满足小车和所加砝码的总质量远大于砝码和托盘的总质量的

条件下进行.只有如此,砝码和托盘的总重力才可视为与小车受到的拉力相等.

在画图像时,随着勾码重量的增加或者小车质量的倒数增加时,实际描绘的图线与理论图线不重合,会向

下弯折。

(3)加速度的测量:

①若v0=0,由x=v0t+at2/2得:a=2x/t2,刻度尺测量x,秒表测量t

②根据纸带上打出的点来测量加速度,由逐差法求加速度。

③可以只测量加速度的比值a1/a2=x1/x2,探究a1/a2=F1/F2

,a1/a2=m2/m1.

[实验器材]

一端附有滑轮的长木板、小车、细线和小桶、天平、砝码、钩码(或槽码)、打点计时器、学生电源、

1

纸带、刻度尺

[实验步骤]

⑴用天平测出小车和小桶的质量m和m/把数值记录下来。

⑵按下图实验装置把实验器材安装好,使长木板有滑轮的一端伸出桌面

⑶在长木板不带定滑轮的一端下面垫一小木块,通过前后移动,来平衡小车的摩擦力

⑷把细线系在小车上并跨过定滑轮,此时要.调.节.定.滑.轮.的.高.度.使.细.线.与.木.板.平.行.。

⑸将小车放于靠近打点记时器处,在小桶内放上砝码(5g),接通电源,放开小车得到一打好点的纸带(注

/

意不要让小车撞到定滑轮,打好的纸带要标明条件m=?m =?)点拨:要使砂和小桶的总质量远小于小车

的

总质量(m/<<m);起始小车应靠近打点计时器处,且先接通电源后再放开小车,注意不要让小车撞到

定滑轮。

⑹保持小车的质量不变,改变小桶内砝码的质量(10g、15g、20g、25g),再做几次实验

⑺在每条纸带上都要选取一段比较理想的部分,算出每条纸带的加速度

⑻把各次实验中的数据填入表一内,作用力的大小认为等于小桶和砝码的重力[m/g=(m0/+m X/)g],做出

a与F的图像

⑼保持小桶内砝码质量不变,在小车上放钩码改变小车的质量(分别加50g、100g、150g、200g),重复上面的实验。

把各次实验中的数据填入表二内,做出a与1/m图像

[实验数据分析与处理]

若测得某一物体m一定时,a与F的关系的有关数据资料如下表.

(1)根据表中数据,画出a-F图象.

(2)从图象可以判定:当m一定时,a与F的关系为___成正比____.

-2)1.984.065.958.12

a(/m·s

F/N1.002.003.004.00

若测得某一物体受力F一定时,a与M的关系数据如下表所示:

(1)根据表中所列数据,画出a-1/m图象.

(2)由a-1/m关系可知,当F一定时,a与M成__反比_____关系.

-2)2.042.663.233.98

a(/m·s

M/kg2.001.501.251.00

点拨:1、在研究加速度与质量的关系时,为什么描绘a-

1

m

图象,

而不是描绘a-m图象?在相同力的作用下,质量m越大,加速度越小.

这可能是“a与m成反比”,但也可能是“a与m2成反比”,甚至可能是更复杂的关系.我们从最简单的情

况入手,检验是否“a与m成反比”.实际上“a与m成反比”就是“a与1

m

成正比”,如果以

1

m

为横坐

标,加速度a为纵坐标建立坐标系,根据a-

1

m

图象是不是过原点的直线,就能判断加速度a是不是与质量m成反比.当然,检查a-m图象是不是双曲线,也能判断它们之间是不是反比例关系,但检查这条曲

2

1

线是不是双曲线并不容易;而采用a-

图象,检查图线是不是过原点的倾斜直线,就容易多了.这种“化

m

曲为直”的方法是实验研究中经常采用的一种有效方法,在以后的学习中也会用到.

2、利用所测得的数据在a-F坐标上描点并连线,所连的直线应通过尽可能多的点,不在直线上的点应均

匀分布在直线两则,这样所描的直线可能不过原点,如图4-2-1所示.

图4-2-1

图(a)是由于平衡摩擦力时斜面倾角太小,未完全平衡摩擦力所致;图(b)是由于平衡摩擦力时斜

面倾角太大,平衡摩擦力过度所致.

3。