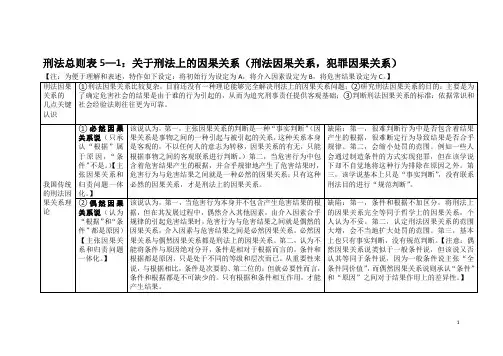

刑法总则表1:关于刑法上的因果关系

- 格式:docx

- 大小:20.83 KB

- 文档页数:4

刑法上的因果关系

刑法上的因果关系=条件关系+客观可归责性。

对条件关系的判断,采条件说:

1、等价:造成结果的所有条件均等价,不区分造成结果的原因是“远因”还是“近因”,是“典型的”或者是“纯属意外的”原因,⼀视同仁。

2、“去除法”:若可以想象条件不存在⽽结果仍会发⽣的,则⾮刑法上的条件。

对条件说的补充规则

1、假设因果流程不会影响条件关系的判断。

2、⾏为只要是造成结果的共同条件之⼀,即⾜以判定为发⽣结果之条件。

3、⾏为与被害⼈异常因素或⾃⾝过失共同造成结果,⾏为仍是结果的条件。

客观归责:在肯定条件关系之后,筛选刑法上可资归责的原因为何。

1、⾏为制造(升⾼)风险,并且在法律上有重要意义。

如果升⾼的风险并不具有法律上的重要意义,仍然在法律的容许范围内,则不是归责的原因。

如怂恿他⼈前往叙利亚⼀⽇游,他⼈终被杀。

若旅游项⽬合法,则怂恿者⽆罪。

2、结果与⾏为之间有常态关连,没有重⼤的因果偏异。

是否有常态关连,以前⽤“主观判断”:实⾏⾏为与结果之间的关系是否为⼀般⼈可能认识、预见的,或者⾏为⼈特别认识、预见的。

现在⽤“客观判断”:是⾏为的风险被现实化,还是其他风险被现实化?。

刑法上的因果关系(客观可归责性)一、因果关系概念因果关系是实行行为的客观危险性向构成要件结果现实化的过程。

1、因果关系的起点是实行行为,预备行为引起结果的,不成立犯罪既遂。

2、因果关系首先是存在实行行为引起结果这样的事实关系(事实判断);然后是基于刑法目的而对因果关系的规范限定(价值判断)。

二、事实关系的判定——条件说(一)条件公式:“没有前者行为就没有后者结果时,前者就是后者的原因”。

1、条件关系是肯定刑法上的因果关系的最低限度要求。

完全遵循条件公式,意味着任一条件都是原因(等价理论)。

2、构成要件的结果必须是具体的结果。

(二)代替的原因1、因果关系的断绝:条件公式意味着“没有前者行为,也会有后者结果时,前者就不是后者的原因”。

2、择一的因果关系:甲、乙都在被害人的饮料中单独投入足以致死的毒药。

3、假定的因果关系:被害人亲属在死刑犯执行现场先于法警开枪。

三、对因果关系的规范限定——客观归责(一)相当因果关系说在条件关系的基础上,追加认定因果关系的要件,通过“相当性”来限定因果关系:1、要求实行行为通常会发生构成要件的结果;实行行为与构成要件的结果之间的关系不是异常的、不适当的。

(经验上的通常性,此所谓“相当性”)2、实行行为与结果之间的关系是一般人可能认识、预见的,或者行为人特别认识、预见的。

(二)客观可归责性实行行为产生的危险被现实化为构成要件的结果,行为就是结果的原因。

1、实行行为制造了或者将已有风险升高到不被容许的风险。

2、风险以一般人能够预料(非罕见)的方式被实现为构成要件的结果。

3、因果过程的异常,是与实行行为的危险性不同的其他危险实现为结果。

四、具体应用根据当初行为的危险性是否现实化成了结果,作为因果关系的判断基础。

(一)被害人特殊事情【典型】对被害人实施了暴行,因其存在着特殊的事情而死亡。

【处理】在考虑被害人特殊事情的基础上,再去判断因果关系(即被害人的特殊事情是因果关系发生的背景)例:(1)开枪射人,造成被害人失足坠崖死亡。

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是什么刑法中的因果关系指危害⾏为与危害结果之间的因果关系,是指犯罪构成客观⽅⾯要件中危害⾏为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

当危害结果发⽣时,要确定某⼈应否对该结果负责任,就必须查明他所实施的危害⾏为与该结果之间是否具有因果关系。

刑法的因果关系,与刑法的⽬的、任务、机能相关,故⾃有其主观判断性。

刑法因果关系是受刑法⽬的规制的。

⼀定的⾏为是否与危害结果有刑法的因果关系,必须依照⽴法者、司法者的主观判断。

这种判断以⼀定的客观事实联系包括事实因果关系为基础。

如故意杀⼈罪,医⽣故意注射毒药⽽令病⼈死亡,构成作为的故意杀⼈罪,⼜如医⽣以杀⼈的故意,对病⼈在其求救时不予救助,致其死亡,构成不作为的故意杀⼈罪。

前者,刑法因果关系以⾏为⼈的作为和危害结果为判断的基础,⽽后者,则以⾏为⼈的不作为、危害结果以及⾏为⼈的作为义务为判断的基础,在这⾥,⾏为⼈的不作为和病⼈之死亡结果是没有事实的因果关系的,⽽仅仅是因为作为义务的存在⽽具有⼀种事实的联系,但也由此⽽具有刑法因果关系。

但是在刑法因果关系的判断上,事实因果关系是刑法因果关系的物质前提,只要某⼀⾏为在逻辑上与危害结果存在这种必要条件联系,⽆论作⽤⼤⼩,距离远近,都应作为事实原因⽽纳⼊刑法因果关系的候选对象中,⽽不能在此区分原因与条件,从⽽将部分必要条件排除在此范围之外。

甚⾄还要考虑存在⼀定的事实联系,以避免判断不合理。

(⼀)刑法因果关系⾸先是⼀种联系。

根据马克思列宁主义哲学,事物之间的联系具有普遍性,事物不是孤⽴的存在的,⽽是和其它的事物相互联系着的。

(⼆)刑法因果关系是⼀种⼈的⾏为和危害结果之间的联系。

因为只有⼈的⾏为才能给予法律上的评价,⾃然⼒或者动物⼒纵使造成了严重的危害结果,也不能以刑法来处罚它们。

(三)⼈的⾏为是有主观罪过的⾏为,才能成为刑法上的原因,如果没有主观罪过,⼈就不能对他的⾏为所造成的危害结果负刑事责任,⾃然不能认为⾏为和结果之间有刑法上的因果关系。

因果关系在刑法学中是一个非常重要的概念,它关乎对犯罪行为的认定和责任追究。

因果关系的理论在研究刑法学中具有重要意义,它不仅解释了犯罪行为产生的原因和结果,还为刑事司法实践提供了依据。

本文将从概念和特征两个方面对刑法学中的因果关系进行简要阐述。

一、因果关系的概念1.1 因果关系的含义因果关系,顾名思义,是指事件之间存在着先因后果的相互通联。

在刑法学中,因果关系即指犯罪行为和其造成的后果之间的关联。

犯罪行为作为因,导致了一定的后果,这种因果关系是刑法学认定犯罪的重要依据之一。

1.2 因果关系的涵义因果关系的涵义包括两个方面:一是因果通联的客观存在,即犯罪行为所产生的后果是由犯罪行为直接造成的;二是因果通联的主观意义,即犯罪行为的规定必须具有一定的结果性,犯罪行为必须对于其后果负有法律责任。

1.3 因果关系的认定原则在认定因果关系时,通常需要遵循以下原则:确定犯罪行为和后果之间的直接因果关系;排除犯罪行为以外其他可能的成因所产生的后果;考虑犯罪行为与后果之间的必然性和合理性。

二、因果关系的特征2.1 因果关系的必然性因果关系具有必然性,即确定犯罪行为和后果之间的直接通联时,应该具有明确的因果推断和客观依据,不能主观臆断或推定。

2.2 因果关系的连续性因果关系具有连续性,即犯罪行为和后果之间的关联应该是一个不间断的连续过程,不会出现中断或间隔的情况。

2.3 因果关系的合理性因果关系具有合理性,即犯罪行为所导致的后果应当是合理和符合逻辑的,不能出现不符合常识和实际生活经验的情况。

2.4 因果关系的客观性因果关系具有客观性,即对于犯罪行为和后果之间的关联应当进行客观的分析和判断,而不受主观主义或个人情感的影响。

2.5 因果关系的预见性因果关系具有预见性,即犯罪行为所产生的后果应当是可以预见和可预测的,而不是偶然或无法预测的。

因果关系在刑法学中具有重要的地位和作用,对于认定犯罪行为及其法律责任具有重要的意义。

刑法上因果关系的类型刑法是指按照⾏为⼈所犯下的错误,根据⼀定的刑法条例,判断该⾏为⼈应该履⾏的相应形式责任的⼀种法律约束。

下⾯就由店铺⼩编为⼤家整理有关刑法上因果关系的类型的相关内容。

以供⼤家阅读,希望对⼤家有所帮助。

刑法上因果关系的类型(⼀)犯罪构成因果关系有⼀些直接故意结果犯在犯罪构成要件上规定必须出现法定危害结果才构成犯罪,对于这些犯罪来说,它们不存在犯罪未遂、预备、中⽌,例如《刑法》第142条规定的⽣产、销售劣药罪即属于这种情况。

这些犯罪的犯罪构成的法定危害⾏为和法定危害结果之间的因果关系属于定罪因果关系,因此,可称其为“犯罪构成因果关系”。

间接故意结果犯、过失结果犯的犯罪构成中法定危害⾏为和法定危害结果之间的因果关系,也属于犯罪构成因果关系。

(⼆)犯罪既遂因果关系对于许多直接故意结果犯⽽⾔,它们存在犯罪未遂、预备和中⽌的未完成形态,即使未出现法定危害结果,也可以构成该直接故意犯罪。

因此,在这些犯罪的罪状中法定危害⾏为和法定危害结果之间的因果关系是判断犯罪既遂和犯罪未遂、预备、中⽌的要件,⽽不是判断其危害⾏为是否构成该罪(即判断犯罪性质)的要件。

法定危害⾏为才是判断其犯罪性质的要件。

因为这些犯罪的罪状中的法定危害⾏为和法定危害结果之间的因果关系属于判断是否构成犯罪既遂的因果关系,因此,可称其为“犯罪既遂因果关系”。

(三)法定定量因果关系在⼀些犯罪的罪状⾥,在基本的犯罪构成之外还规定了⼀些加重法定刑的情节,基本犯罪构成⾥的法定危害⾏为与这些加重法定刑情节中的危害结果之间的因果关系未影响到该罪的成⽴,也未影响到既遂和未遂的判断,但是,它影响到量刑的轻重。

因此,其因果关系可称为“法定定量因果关系”。

例如,在《刑法》第238条第⼆款规定的⾮法拘禁致⼈重伤的情况中⾮法拘禁⾏为与致⼈重伤之间的法定因果关系应属于法定定量因果关系。

相信⼤家从上⽂已经找到有关的答案了吧。

如果您还有其他疑问或者情况⽐较复杂,店铺也提供律师在线咨询服务,欢迎您进⾏法律咨询。

刑法上的因果关系摘要:刑法上的因果关系作为刑事法学中最重要也是最晦涩的理论问题,长期以来引发了大量的争论,各方各执一词,长期没有定论,已经严重影响了司法实践中罪与非罪、既遂未遂等问题的认定。

故此,确有必要从司法实务的角度对其予以厘清。

事实上,它既是行为与结果之间的一种客观存在的事实上的因果关系,同时又是为刑法所要求的刑法上的因果关系,是事实上的因果关系与刑法上的因果关系的统一。

关键词:刑法上的因果关系;事实上的因果关系;行为;结果一、刑法上的因果关系的概念刑法上的因果关系不同于哲学上的因果关系,亦不同于事实上的因果关系,三者之间从范围上讲是包含与被包含的关系。

具体而言,可以用以下公式表示:哲学上的因果关系的范围 > 事实上的因果关系的范围 > 刑法上的因果关系的范围。

哲学上的因果关系是指事物与事物之间引起与被引起的关系。

马克思主义哲学认为事物之间是普遍联系的,因而因果关系也是无处不在的。

通俗地讲,即使是南美洲一只蝴蝶扇动翅膀的举动,也可以和亚洲的一场风暴联系起来。

事实上的因果关系是指事物与事物之间相当大程度上的引起与被引起的关系。

至于多大程度算是”相当大程度”,要以一般社会人依据自然科学法则、经验法则以及盖然性法则作为标准进行判断。

例如,甲开枪杀害了乙,一般社会人都会认为甲开枪的行为与乙的死亡结果之间具有因果关系,这里的因果关系就因为得到了一般社会人的认可而成为了一种事实上的因果关系,但如果我们对乙的死亡结果进一步穷根溯源的话,我们会发现甲的母亲生下甲的生育行为也和乙死亡的结果之间具有因果关系,因为如果不是甲的母亲生下了甲,就不会有甲日后杀害乙的事情发生,自然乙也不会死亡。

但是我们要注意,这种较远的因果关系只能得到哲学或者确切地说只能得到马克思主义哲学的认可,而无法得到社会一般人的认可,这种因果关系只是一种哲学上的因果关系,而非事实上的因果关系。

刑法上的因果关系是指特定行为[1]与特定结果[2]之间相当大程度上的引起与被引起的关系。

刑法上的因果关系一为什么要判断刑法因果关系?1 为判断是否成立犯罪提供根据。

如刑法第397条规定的“滥用职权罪”、“玩忽职守罪”中,滥用职权或者玩忽职守是不是造成“重大损失”的原因,就是判定是不是成立本罪的关键。

2 为判断是否成立犯罪既遂提供根据。

如刑法第266条所规定的“诈骗罪”当中,存在顺序发展的四个阶段:行为人实施虚构事实、隐瞒真相的行为——被害人陷入错误——在错误状态下处分财物——行为人获得财物。

这样四个阶段是环环相扣的,如果其中一个阶段出现问题,没有成为下一个环节的原因的话,就只能是构成诈骗罪的未遂犯,而不可能是既遂犯。

3 为正确选择法定刑提供根据。

如刑法第133条规定,交通肇事之后逃逸,“因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑”。

这里,“逃逸致人死亡”成为适用本款法定刑的关键。

案例:行为人凌晨4点驾车撞上他人,致使他人脑颅重伤后逃逸,他人被送往医院两个小时之后死去的案件中,行为人即便不逃逸,被害人也难逃死亡的厄运,在这种场合下,不能说逃逸是“致人死亡”的原因,因此,对于行为人就不能在“七年以上有期徒刑”的幅度之内量刑。

二如何判断刑法因果关系由于刑法因果关系的判断结构,是一个形式关系判断和实质关系判断所构成的双层结构,因此,刑法因果关系的认定,就要分为两个层次进行:(一) 形式关系之判断形式判断是事实判断,依照“条件关系”公式,行为和结果之间只要存在“没有前行为,就没有后结果”的关系,就可以说二者之间存在事实上的因果关系。

在根据条件关系公式判断事实关系的时候,必须注意以下几点:第一,行为只要是造成结果的共同条件之一,即可认定其为发生结果的条件。

第二,这里所说的“结果”,不是被害人“迟早会死亡”之类的抽象结果,而是指被害人在“某月某日某时某分以什么样的形态死亡”之类的“现实具体的死亡结果”。

第三,这里所说的“行为”,是指特定犯罪构成中的“实行行为”。

第四,在判断有无条件关系的时候,原则上,不得添加考虑“现实并不存在的假定条件”。

怎样理解危害行为与危害结果之间即刑法上的因果关系关键词:危害行为危害结果因果关系犯罪客观方面是刑法规定的成立犯罪所需要的客观事实特征,是犯罪的外在表现,包括危害行为,危害结果,以及犯罪的时间,地点和方法等具体要件。

犯罪客观方面是成立犯罪所必须具备的,是犯罪构成的核心内容。

危害行为是一切犯罪构成的必要要件,危害结果是许多犯罪构成的必要要件,犯罪时间,地点,方法是某些犯罪构成的必要要件。

危害行为和危害结果之间的因果关系,也是犯罪客观方面的重要内容。

一、危险行为(一)我国刑法中的危害行为在我国刑法中,“行为”一词有多种含义,有时将其与犯罪行为同义使用;有时仅指造成危害结果的人的身体动作,没有主观罪过的不认为是犯罪的行为;有时指正当的,合法的行为。

危害行为不同于犯罪行为,不认为是犯罪的行为,更不同于合法行为,它是专指犯罪构成的客观方面的行为,即由行为人的意识,意志支配的违反刑法规定的危害社会的身体动静。

危害行为,在犯罪客观方面乃至整个犯罪构成中居中心地位,无行为即无犯罪。

(二)基本特征危害行为的基本特征有以下三点:1. 有体性。

危害行为是人的身体的积极或者消极的活动,是客观外正的现象,能够作用,影响外在世界,使外在世界发生变化。

思想不是行为,仅有犯罪的思想,而无外在的行为,不会危害社会。

2. 有意性。

危害行为是人的自由意志支配下的身体的动静,所以无意识的举动,如在睡梦中的举动,精神错乱下的举动,身体的生理反射动作,不可抗力之夏的身体动静,均与人的主观内在意识没有联系,不是人的行为,自然也不是刑法上的危害行为。

3. 有害性。

危害行为是具有刑法意义上的行为,是刑法规定的能够侵害或者威胁犯罪客体的行为,表现为人的一系列举动所构成的一个统一的危害社会的行为。

(三)基本形态危害行为的基本形态危害行为的客观表现形式多种多样,千差万别,但其基本形态有两种,即作为与不作为。

作为,指行为人以积极的身体动作,实施刑法规范说禁止的行为,即“不当为而为之”。

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是指危害行为(实行行为)与危害结果(构成要件意义上的实害结果)之间的一种引起与被引起的关系。

你对此了解多少呢?下面由店铺为你详细介绍刑法上因果关系的相关法律知识。

刑法上的因果关系是什么?一、因果关系的理论意义在司法考试中,因果关系是重要考点。

理解因果关系,首先要理解因果关系判断本身在刑法理论中的意义。

1、影响罪数认定。

危害行为与危害结果存在因果关系,表明该危害行为与危害结果属于同一个案件,成立一罪;否则,该行为与危害结果可能属于两个案件。

2、影响故意犯罪未完成形态的判定。

在故意犯罪中,如果危害行为与危害结果存在因果关系,则成立既遂。

3、影响过失犯罪是否成立的判定。

在我国刑法中,所有过失行为要成立犯罪,必须导致特定实害结果,即要求过失行为与特定实害结果之间存在因果关系。

如果二者之间不存在因果关系,过失行为就不能成立犯罪。

4、影响结果加重犯的认定。

基本犯罪行为与加重结果之间必须存在因果关系,才能认定结果加重犯。

二、刑法上因果关系的特点1、刑法上的因果关系与哲学上的因果关系的共性:1、客观性:因果关系的有无,只能依据事物之间的客观联系判断,不依人的意志而转移。

例如,甲交通肇事当场撞死被害人乙,甲随之逃逸,甲主观上一直以为是自己的逃逸行为导致乙没得到及时救助而死亡。

尽管甲认为自己的逃逸行为与死亡结果之间存在因果关系,但在客观上死亡的原因却是之前的交通肇事行为,所以甲的行为不属于“因逃逸致人死亡”的加重情形。

注意:不要混淆客观上有无因果关系问题与主观上的因果关系错误问题:因果关系有无的判断跟行为人是否认识到因果关系无关。

2、顺序性:原因在前,结果在后,而不可能颠倒。

例如,《道路交通安全法实施条例》第92条规定:“发生交通事故后当事人逃逸的,逃逸的当事人承担全部责任。

”甲白天将货车停在马路边后下车小便,后面的小客车飞速驶来,撞到货车尾部,司机当场死亡。

行为人拨打“110”后迅速逃离。

刑法上的因果关系是什么?

举个简单的例子:某人因盗窃被判处刑罚,如果套用自然界的因果力来判断,那么我们会得出这样一个荒缪的结论,该盗窃犯的父母亲与财物被盗之间存在因果关系,因为,如果盗窃犯的父母不生下他的话,那么盗窃犯就不会存在于这个世界,就不可能有后来盗窃行为的发生。

因此,刑法上的因果关系必然要抛弃自然法则去寻找属于自己的因果理论。

目前,判断行为与后果之间是否存在刑法上的因果关系最有名的理论是“相当因果关系”学说。

我们在判断行为与结果之间是否存在刑法上的因果关系时,主要看该行为与危害结果的产生是否具备通常性。

如果一个行为通常会产生一种危害后果,当这种预料之中的后果出现时,我们就认为该行为与出现的危害后果之间存在刑法上的因果关系。

如果一个行为一般情况下不至于发生某种危害后果,但由于很偶然的行为产生了这样的危害后果,我们则不认为该行为与危害后果之间存在刑法上的因果关系。

举个例子:乙被甲打伤,乙在乘车前往医院治疗的过程中,由于交通事故而死亡。

这个案例中,乙并非因为甲的殴打行为造成伤重而亡,乙的死亡是因为交通事故造成的,虽然甲的殴打行为造成了乙需要前去医院接受治疗,但乘车前去医院并不通常会产生车毁人亡的后果,这里的重大交通事故属于偶然事件,所以乙的死亡与甲的殴打行为之间并不具有刑法上的因果关系。

回到对玩忽职守罪的认定上,我们在判定行为人是否构成玩忽职守罪时,首先要看出现了什么后果,接着我们要判断,行为人的玩忽职守行为通常是否会造成这样的危害后果,如果在通常状态下,行为人虽有玩忽职守行为,但并不会导致出现这样的后果,这个后果是别的原因造成的、或者根本就是个意外事件,则不可将这样的危害后果规则于行为人。

什么是刑法中的因果关系民法上的因果关系指⼀定的⼈违反民事义务的⾏为与损害后果之间的因果关系,那么,什么是刑法中的因果关系?为了给你解答相关的疑惑,店铺⼩编为您整理了相关的法律知识,供您阅读,希望可以帮助到您。

什么是刑法中的因果关系刑法因果关系的概念:通说认为是危害⾏为与危害结果之间的引起与被引起的关系。

有的学者认为,是指犯罪实⾏⾏为与对定罪量刑有价值的危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系。

也有的学者认为刑法上研究的因果关系,是指⼈的危害⾏为与危害结果之间的因果关系。

还有的学者认为,刑法因果关系是作为刑事责任的客观根据⽽存在于刑法之中的,它既是⾏为与结果之间的⼀种客观存在的事实因果关系,同时⼜是为法律所要求的法律因果关系,是事实因果关系与法律因果关系的统⼀。

刑法因果关系是哲学因果关系在刑法中的体现,和哲学因果关系具有⼀致性,他们都有以下特点:(1)客观性:原因(⾏为)与结果之间的引起与被引起关系是客观存在的。

(2)相对性与绝对性:在普遍联系的链条中原因与结果是相对的,孤⽴考察某⼀原因(⾏为)与结果的关系,原因(⾏为)和结果的地位⼜是绝对的。

(3)时间顺序性:原因(⾏为)须在前,结果须在后。

(4)复杂性:⼀因(⾏为)⼀果、⼀因(⾏为)多果、多因⼀果、多因多果(5)因果关系既有必然也有偶然:即导致结果发⽣的原因既有必然原因也有偶然原因。

必然因果关系是指⾏为⼈的⾏为与其所必然(合乎规律地)产⽣的结果之间存在的因果关系。

偶然因果关系是当危害⾏为本⾝并不包含着产⽣危害结果的根据,但在其发展过程中,偶然介⼊其他因素并由介⼊因素合乎规律地引起危害结果时,危害⾏为与危害结果之间的联系相关法律:《中华⼈民共和国刑法》第三条【罪刑法定】法律明⽂规定为犯罪⾏为的,依照法律定罪处刑;法律没有明⽂规定为犯罪⾏为的,不得定罪处刑。

第五条【罪责刑相适应】刑罚的轻重,应当与犯罪分⼦所犯罪⾏和承担的刑事责任相适应。

读者如果需要法律⽅⾯的帮助,欢迎到店铺进⾏法律⽅⾯的咨询。

浅谈刑法上的因果关系作者:陆贵峰来源:《新生代·下半月》2018年第12期【摘要】:危害行为与危害结果之间的因果关系,即刑法上的因果关系,是刑法理论上一个颇为复杂的问题。

研究因果关系,并不是研究危害行为与危害结果本身,而是研究如何确定某种危害结果是由行为人的某种危害行为造成的。

本文旨在对危害行为雨危害结果之间的因果关系的特点,以及几个争议较多的问题进行初步探讨,以此加深对因果关系的理解和研究。

【关键词】:刑法因果关系因果关系的特点不作为犯罪的因果关系与刑事责任的关系一、刑法上的因果关系。

关于刑法上的因果关系,我国刑法界众说纷纭,以下是几个比较具有代表性的观点:1、刑法上的因果关系是指人所实施危害行为和危害结果之间的关系。

这里的危害行为是类型化的实行行为,而不包括预备行为,是应当具有法益侵害的危险的。

2、刑法上的因果关系是人所实施的行为和危害结果之间的关系,这里的人的行为包括了所实施的所有行为。

3、刑法的因果关系是指客观上违反刑法规定的符合犯罪构成要件的危害社会的行为同危害社会的结果之间的因果关系。

它强调作为原因的行为必须具有违反社会性和刑事违法性,并且符合犯罪的客观要件特征。

结合这些观点,我们认为,刑法上的因果关系是指犯罪实行行为与对定罪量刑有价值的危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系,危害行为必然或偶然地引起危害结果的发生,危害结果是由于这一危害行为的实施才引起的,没有这一危害行为,危害结果就不可能发生。

二、刑法上因果关系的研究对象。

1、行为说。

认为“刑法中的因果关系是指人所实施的行为与危害结果之间的因果关系”。

与上文的第1种观点相对应。

2、犯罪行为说。

认为“刑法因果关系是研究犯罪行为与犯罪结果之间的因果关系”。

与上文的第2种观点相对应。

3、构成要件行为说。

“刑法因果关系研究的对象,是客观上违反刑法规定的符合犯罪客观要件的危害社会的行为(包括作为与不作为)同危害社会的结果之间的因果关系”。

刑法上的因果关系刑法上的因果关系是指实行行为与危害结果之间引起与被引起的关系。

刑法因果关系决定了某一危害结果是否可以在客观上归责于行为人的行为(行为人对该结果承担责任),意义重大,而我国刑法理论界对刑法因果关系的认识存在分歧,因此有必要展开探讨。

刑法因果关系的特征刑法因果关系所具有的特征,影响对因果关系的判断与认定。

1. 时间顺序性。

原因(行为)在前,结果在后。

一旦查明了危害结果的发生时间,就不能将结果归因于结果发生之后实施的行为。

2. 复杂性。

刑法因果关系不仅存在一因一果的情形,有时也表现为一因多果、多因一果或多因多果。

3. 相对性。

刑法因果关系判断的两个阶段(因果构造)是:首先,针对结果,确定是哪个或哪些行为所致(可归因的行为)。

然后,针对该行为或该数行为,确定是否归责(可归责的行为)。

刑法因果关系是事实因果关系和法律因果关系两个层面的结合。

4. 确定性。

结果确实是由行为所引起。

如果因果关系无法查明,应坚持“存疑时有利于被告人”的原则,否定因果关系的存在。

5. 特定性。

因果“关系”是行为与结果的引起与被引起的关系。

行为是指实行行为,比如,为了早日继承财产而劝说被继承人乘坐飞机或者雨天散步,希望其发生交通事故或遭雷击。

即使造成死亡,由于劝说行为不是杀人的实行行为而直接出罪。

6. 现实性。

刑法因果关系探讨的是已发生的行为与结果的关系,是现实且具体的。

危害结果是指现实具体的结果。

比如,某罪犯即将被执行死刑,被害人家属冲破障碍,自己扣动扳机杀死了罪犯。

不能以罪犯要被执行死刑为由,否定家属行为与死亡结果之间有因果关系。

7. 客观性。

刑法因果关系是行为与结果的关系,属于犯罪客观方面的内容,行为、结果及其关系都具有客观性。

因此,刑法因果关系的判断应坚持客观说立场。

比如,甲以伤害故意对乙实施了一般只会造成伤害结果的行为,但甲没有料到乙是特殊体质的人,结果造成乙死亡。

甲的行为与乙的死亡结果之间应存在刑法因果关系,即死亡结果客观上归责于甲的行为。