新加坡的土地制度与土地市场管理.pptx

- 格式:pptx

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:57

新加坡土地利用规划及其启示秦淮区住建局蔡鹏程新加坡国土资源严重不足,然而得益于科学的土地利用规划,有限的土地获最优化利用,土地的使用以及环境的需求得到了合理平衡,支撑经济增长和提供优质社会环境两方面取得了均衡发展。

他山之石,可资借鉴。

一、土地的开发利用新加坡土地的开发利用基本上由政府控制,土地发展方式有三种,一是根据规划划拨给相关部门,二是出售给相关法定机构如建屋局、裕隆等,三是每年两次通过招标方式卖地。

土地利用系统强调实用主义,尽可能减少用地成本、优化用地效率,集约节约土地――往空中、地下发展;土地利用策略是将较高密度项目设于地铁附近,相配项目集中发展,并优先发展已开发地段。

新加坡土地规划的一大亮点是白色用地,主要是给予用地在功能上更有弹性的发展空间,也给未来不可预测的功能留有发展空间。

除污染性用地外,白色用地可容许多种土地类别。

它被设于重要节点如地铁附近、滨海湾等。

在组屋区附近,宁可建高密度而将周边空出做预留地,而不是将整个地块一次性开发完成。

我国大量土地以行政划拨和协议方式出让,造成土地的不集约利用,导致地区之间产业用地配置扭曲。

据报道,我国现有城市土地面积有约6万~10万ha处于闲置状态,另有约80万ha的土地属于低效利用。

我们的土地规划留白欠缺,这并非是我们眼光长远而是意识不够。

反而由于我们在规划的执行上缺乏严格的控制机制,规划经常屈服于长官意志或利益集团而出现调整或执行不到位,可是我们又很少在规划上留白,很容易为未来城市的发展制造障碍。

我们不仅要因预见能力不足留白,还要为能准确预见的用地需求留白,为城市发展预留空间。

秦淮区正处于一个新的发展时期,面临的土地问题有两个方面。

一是空间建设强度较低。

由于受老城历史文化保护、原有红花机场周边地区控制的影响,进行建设限高控制,地区空间形态呈现低矮、用地强度不高的特征。

二是土地资源短缺。

区域内人均城市建设用地仅47m2;基础设施缺乏,道路用地仅占建设用地的7.4%,内部交通以及与外部的联系不畅;人口密度为23543人/km2,远高于新加坡,过度密集的人口,影响了人居环境和城市整体功能的提升。

新加坡的土地制度与土地市场管理1. 新加坡的土地制度概述新加坡位于东南亚,国土面积仅为728.3平方公里,总体来说相当狭小。

因此,新加坡政府采取了严格的土地控制和管理政策,以确保土地资源利用效率和可持续性。

新加坡的土地制度与管理体系主要由以下三个组成部分构成:1.1. 集中土地所有权新加坡政府通过土地重置计划(Land Reclamation Program)将原本位于海域的土地填海造陆,增加国土面积,然后将获取的土地集中归政府所有。

同时,政府还对所有土地进行了征用,并通过地租制度对土地进行出租。

这意味着,新加坡的土地所有权归政府所有,而土地的使用权则通过地租方式出租给企业和个人使用。

1.2. 土地用途管制新加坡政府严密控制土地的用途,通过土地用途规划和规章制度来约束土地的使用和发展。

在新加坡,所有的土地和建筑物都必须根据指定的用途进行开发和使用,而任何对土地和建筑物的改造和使用都必须获得政府的批准。

这些用途包括住宅、商业、工业、公共设施和自然保护等。

1.3. 土地开发管理为了最大化土地效益并确保土地利用的可持续性,新加坡采取了严格的土地开发管理政策。

政府通过土地出租、土地拍卖、土地出售等方式进行土地开发,同时采取了一系列措施加强土地管理,包括土地使用限制、环境影响评估和土地流转审批等。

2. 新加坡的土地市场管理新加坡政府为了确保土地市场管理的公正和透明,采取了一系列措施来加强土地市场监管和管理。

2.1. 土地供应管理新加坡政府根据土地需求和市场变化,制定了土地供给计划,以管理土地供应。

政府通过公开土地出售、土地出租和土地拍卖等方式,确保土地供应最大化,以满足市场需求。

2.2. 土地流转管理新加坡政府通过制定土地交易规定,管理土地流转。

政府统一管理土地使用权的转让和变更。

所有的土地交易都必须经过政府批准,并且价格必须公开透明。

2.3. 土地价格管理新加坡政府采取了一系列措施来管理和控制土地价格。

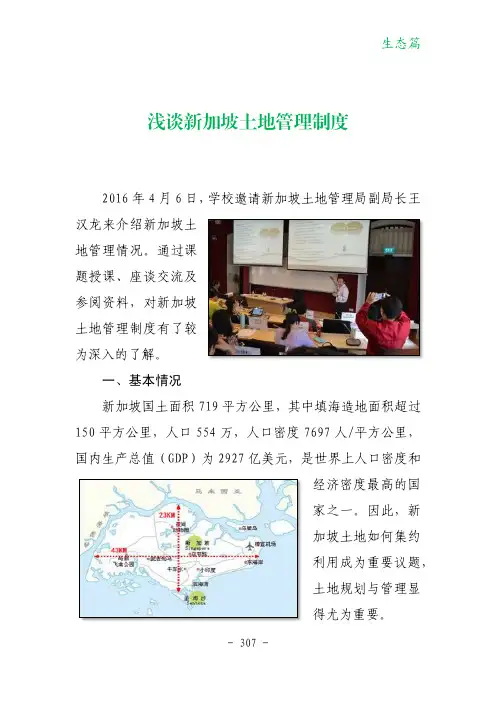

浅谈新加坡土地管理制度2016年4月6日,学校邀请新加坡土地管理局副局长王汉龙来介绍新加坡土地管理情况。

通过课题授课、座谈交流及参阅资料,对新加坡土地管理制度有了较为深入的了解。

一、基本情况新加坡国土面积719平方公里,其中填海造地面积超过150平方公里,人口554万,人口密度7697人/平方公里,国内生产总值(GDP)为2927亿美元,是世界上人口密度和经济密度最高的国家之一。

因此,新加坡土地如何集约利用成为重要议题,土地规划与管理显得尤为重要。

新加坡土地所有权分为国有和私有两种。

其中,87%国土为国有、13%国土为私有。

新加坡土地使用权根据使用年限99年、999年和永久使用3类;土地利用类型有交通、住宅、工业、商业、公用事业、生态等。

新加坡的公共组屋、交通收费闸门(ERP)、垂直绿化、雨水集蓄等集约利用土地资源的做法成效显著,是世界上土地开发、利用和管理比较成功的国家之一。

新加坡土地管理在机构设臵、规划引导、法治保障、土地征管、出让模式、集约利用等方面形成了独具特色的理论、方法和政策体系,为新加坡经济社会发展提供了坚实的支撑。

二、核心理念新加坡长期以来核心的国家治理理念是“国家利益优于个人利益,经济发展先于人权保障”。

这种“施小恶以成就大善”的治国理念贯彻在土地规划与管理的全过程。

其基本法理是:基于公共利益征收私人土地,不应给国家带来不适当的财政负担;社会发展成就不应让个人独享,而应由全体公民共享;在立法设计上应尽量避免“法之不善”引发的土地投机行为和私人暴富现象。

三、土地规划土地管理制度的核心要素是产权、规划、执法。

如果说产权的性质与结构,能基本决定一个区域土地制度的基本演讲路径;那么规划的格局与优劣,则直接决定一个区域的未来发展成效。

新加坡土地利用规划和城市、交通、住房、商业、公用设施等多个领域的规划融为一体,具有典型的“多规合一”的特点。

新加坡土地利用规划大致分为三个层次。

(一)第一层次是概念总蓝图。

出國報告(出國類別:考察)新加坡國有土地經營管理制度簡介服務機關:財政部國有財產局姓名職稱:李科長嘉珍、盧專員素珍派赴國家:新加坡報告日期:95年5月17日出國事間:95年3月6日至3月8日經由參訪新加坡負責國有土地業務相關機關(構)-新加坡市區重建局(URA)、新加坡土地管理局(SLA)、裕廊工業集團(JTC),初步瞭解該國國有土地之經營管理制度。

新加坡現有國土面積約69,000餘公頃,其中約87﹪的土地為國家所有,新加坡政府在長期的發展過程中形成了一套完整的土地管理體系和約束程序,來保障公有土地合法、合理的出讓给私營部門來發展住宅、辦公、零售、工業以及其他產業。

新加坡土地管理局作為全國最大的公有土地管理者和持有者,其負責監督其他執法部門例如新加坡市區重建局URA,房屋開發理事會HDB,裕廊工業集團JTC,並保證土地出讓通過公開,透明的招(投)標程序來完成。

實際上新加坡國有土地之出售,不論採公開投標∕拍賣、閉門招標或直接出售等方式,均為以定期租賃的方式出租使用權,租賃期限依使用用途由10年至99年不等,政府可在固定租賃期後回收土地並依據新的社會及經濟需求進行新的發展用途,同時仍可保有土地所有權。

摘要 (2)出國目的 (3)出國過程 (3)出國心得 (4)建議事項 (16)主題:參訪新加坡負責國有土地業務相關機關(構),初步瞭解其經營管理制度緣起:本局為能統合國有財產之經營管理,並強化國有財產之運用效益,且為加強國際交流並考察先進國家與友好邦交國家之良好國有財產經營管理制度,以作為我國國有財產未來經營管理之借鏡,並期提供興革之參考,亟有庚續辦理國際業務觀摩交流,汲取其他先進國家良好制度及經驗之需求,是以前經報奉財政部同意辦理「各國國有土地經營管理制度之比較分析-以英國、日本及新加坡為例」之委託研究計畫,並依程序審查後與政大簽訂委託研究契約,茲政大為進行研究計畫認有出國實地訪查之需,乃研提出國計畫並邀請本局會同參加,以期透過實地參訪之方式,能使該校及本局均能對所研究國家之優良制度有深入之瞭解,同時獲取寶貴之經驗。

54异域撷英新加坡作为国土面积仅有721平方千米、人口570万、人均GDP6.52万美元(2019年数据)的城市型发达国家,土地资源极为匮乏是其发展的首要制约因素。

通过设计一系列行之有效的国土空间用途管制制度,新加坡实现了有为政府与有效市场的深度结合。

一方面通过实施层面精细化的用途管制,约束开发建设行为不偏离城市发展长远目标;另一方面又通过设置可控的自由裁量权,为应对外界环境变化与市场不确定性提供了弹性,有效引导市场在不同发展阶段均能发挥积极作用。

新加坡在土地所有制和行政体制方面与我国有一定的相似性,新加坡的国土空间用途管制经验,尤其用途管制制度设计中的弹性化和精细化的主导思维,对于我国尤其是土地资源较为缺乏的大城市建立实施国土空间用途管制制度具有借鉴和参考意义。

新加坡国土空间用途管制总体框架面向实施的模块化空间分类管理体制。

新加坡威权行政体制和公有制为主的土地所有制,决定了可由政府统一进行空间用途管制和土地发展权的分配。

在规划管理层面,中央政府对土地资源采取规划与管理分离的模式,由国家发展部下辖都市重建局统一规划、律政部下辖土地管理局统一管理。

而在具体实施层面,由土地管理局按照主要功能将空间类型划分为居住、产业、城市综合发展三大模块,分别授权三个法定机构代为行使土地管理权,负责相应的各类土地一级开发、土地使用权出让等。

通过规划统筹之下的模块化土地分类管理架构,将空间用途管制与城市经济社会发展、城市空间品质塑造有机结合,尽可能地提高有限土地资源的利用效率,优化土地资源配置和空间利用方式,使“有限土地”变“无限空间”。

面向市场的发展型开发建设管理机制。

新加坡空间规划体系由都市重建局负责统筹规划编制并建立,制定包括概念规划、土地利用规划、总体规划等一系列规划及政策文件,作为国土空间用途管制的依据。

在此基础上,将建设空间的开发建设管理作为国土空间用途管制的核心,围绕土地使用权出让和规划许可审批两个重点环节,建立了发展型开发建设管理机制。

新加坡:土地利用及其发展对策

柳岸林

【期刊名称】《国土资源》

【年(卷),期】2005(000)005

【摘要】新加坡,国土面积仅682平方公里,平均每平方公里的面积要承载大约5000人.是一个典型的人多地少.寸土寸金的“城市国家”。

新加坡严重短缺的国土资源决定了其必须充分利用其土地,提高其土地利用的效率。

然而.土地利用涉及到农业、工业、商业、基础设施、居住、特殊用地等多方面内容.并与道路交通和城市规划紧密相关。

新加坡在合理协调这些方面的关系、高效利用土地方面为发展中国家建立了现代都市发展的典范。

下面主要介绍近几年新加坡政府在合理有效利用土地方面的一些举措.及其未来发展的对策,这对于我国城市的土地利用具有一定的借鉴意义和参考价值。

【总页数】2页(P52-53)

【作者】柳岸林

【作者单位】厦门大学南洋研究院

【正文语种】中文

【中图分类】F333.911

【相关文献】

1.港口空间与土地利用规划:新加坡港与天津港的比较研究 [J], 杨旸;洪再生;张丽梅

2.新加坡土地利用的新举措及其发展对策 [J], 柳岸林

3.新加坡土地利用举措及其发展对策 [J], 柳岸林

4.新加坡2030年土地利用规划简析与启示 [J], 方培

5.新加坡与深圳市的土地利用规划对比分析 [J], 杨阳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新加坡公共住房市场成功经验—土地制度、税收制度和住房金融齐共振的效果主要观点:新加坡位于马六甲海峡南口,是东南亚的一个岛国,前身是英属殖民地,1965年成为独立的国家,2018年新加坡人均GDP达64567美元,居于各大都市的前列。

国土面积为724.2平方公里,新加坡国土面积较小,人口密度较高,2019年9月底人口密度为7866人/平方公里,但2018年居民房屋自有率高达91%,不仅在世界各国家居前,与其它亚太地区大都市城市相比处于超高水平。

其它亚太地区大都市相比,新加坡的房价收入比与市中心房屋售租比均处于相对较低水平,2019H1房价收入比与市中心房屋售租比分别为22.31与43.02,而深圳的同期水平为44.9与77.62,分别为新加坡这两者水平的2、1.81倍。

新加坡住房市场上以HDB组屋供给为主。

2018年新加坡居民住房市场约有146.10套住宅,其中HDB组屋、其它、私人住宅分别为105.67、32.94、7.49万套,占比为72.33%、5.13%、22.54%。

HDB提供远低于市场价格的组屋。

HDB全称为Housing and Development Board,中文称建屋发展局,是新加坡国家发展部下的法定机构,成立于1960年,作为政府职能机构负责新加坡居住新镇的规划、建设和管理。

组屋作为政府支持性住房,新组屋价格由政府直接定价,一般新组屋价格仅为私人住宅市场价格的1/3;二手组屋由转售市场转卖,价格由买卖双方协商决定,一般二手组屋价格高于新组屋价格。

组屋的结构化供给满足多层次需求,严格分配管理制度有效抑制投机。

从户型上来看,分为HDB 1-2room、3-room、4-room、5-room、EC和DBSS双层公寓式,使用面积和户型不一致,满足各种家庭结构住房需求。

从退出机制来看,屋主拥有及实际居住组屋至少5年,才可进入市场交易,但政府要征收10%-15%的附加费,此后组屋获得完整产权,不再受限。

资源导刊 2012/7——新加坡节约集约用地启示□卢为民和布局,形成比较科学合理的功能分区,建立了生产建设、产品项目、公用工程、物流传输、生活娱乐一体化的空间布局体系。

同时,发挥土地供应在项目引进中的选择作用,为产业集群的形成和发展奠定了重要基础。

新加坡注重土地立体开发利用,基本思路是:把物流、制造等不同相关工业集中在一处,进行立体式开发,既提高土地利用效率,又降低物流成本,缩短运输货物的时间。

具体做法是,在工业区采用类似乐高积木的P1ug-and-P1ay建筑设计,把厂房、货仓、工人宿舍、物流支援等设施综合在一起,打造“一站式”工业大厦。

把仓库和物流建在大厦中央,然后在这个“骨干”上增建停车场、工人宿舍等设施,之后再兴建标准厂房。

据说,这样的工业建筑设计可减少35%的用地。

目前新加坡工业建筑的容积率从2到2.5不等,在未来一两年内,准备将容积率提高到4。

灵活而审慎的规划变更政策,促进了产业转型升级 实施“白色地带”计划,增加用地的兼容性;实施“仓库附带零售计划”和“商务地带”计划,增加土地用途改变的灵活性 新加坡政府认识到,在产业结构优化升级过程中,产业之间的界限越来越模糊,产业分工越来越细。

为此,必须提高规划的灵活性和适应性。

总体思路是,完善用地分类标准,增加用地的兼容性和规划变更的灵活性,促进产业结构转型升级。

1995年,新加坡在城市规划中引入了“白色地带”概念。

所谓“白色地带”,是指政府划定特定地块,允许包括商业、居住、旅馆业或其他无污染用途的项目在该地带内混合发展,发展商也可以改变混合的比例以适应市场的需要。

同时,在项目周期内改变用途时,无需交纳额外费用。

这种灵活性使发展商能够对不断变化的市场迅速作出反应,无需局限在原定用途,从而最大限度地减少了原计划与市场需求不匹配的风险,使得特定地块的开发更富弹性。

目前,相当数量的白色地带已成功开发。

关于“白色地带”的比例,不同的产业园区有不同的规定。