三次办报高潮比较

- 格式:ppt

- 大小:440.50 KB

- 文档页数:6

新闻史学习阶段成果姓名:***学号:**********班级:广电三班指导教师:刘聪老师2013 .12.14从个体角度看中国近代史上新闻事业的三个高潮对自身发展的影响霍南南(广电3班1211340301 )【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

Summary:History is human history, this article from Kang and Liang, Shanghai Gang, Peking perspective to explain the history of Chinese journalism - Three climax modern history, from a smaller Cutaway watch a special history, seen from a history and physical relation to reality, in order to benefit from the Department found that.【关键词】中国新闻史,康有为梁启超,上海报业,北大,Key word :Chinese journalism history, Kang Liang, Shanghai newspaper, Peking University,正文中国近代的新闻事业大致经历了三个高潮阶段,国内新闻界将其分为戊戌变法时期、辛亥革命时期、五四运动时期。

笔者以为该分法侧重于宏观叙事,但须知历史是由一个个具体的单位如,组织、个人构成的,所以,本文以个体和组织的角度来看这段历史——从史观上讲有点类似英雄史观,但范畴明显更大一点——希望能发现个体对历史的影响。

论文名称:浅析中国近代第一次办报高潮作者:李红旭浅析中国近代第一次办报高潮摘要:鸦片战争前后,随着外国传教士在中国办报活动的开展,西方新闻思想逐渐传入中国,打破了清政府闭关自守的局面。

就在清朝的统治出现危机的时候,中国近代的新闻传播在外力的推动下开始出现了。

19世纪末20世纪初是世界历史形成的时期,也是中国社会发生剧烈政治变动的时期。

与这个变化相适应,从戊戌变法﹑辛亥革命到新文化运动,这个历史上先后出现了三次办报高潮。

报刊业有最初的出现到逐步形成的过程中,第一次在中国的政治生活中产生影响。

关键词:晚清社会﹑戊戌变法﹑辛亥革命﹑新文化运动﹑中国近代第一次板报高潮﹑维新改良派﹑康有为﹑《中外记闻》维新变法运动与第一次国人办报高潮与许多其他殖民地半殖民地国家一样,中国最早出现的近代报刊业也是由外国传教士﹑商人率先创办的。

1815年,英国传教士威廉•米怜在马六甲创办了一个中文杂志《察世俗每月统计传》,这是中国历史上第一份近代报刊。

在外国人办报活动的强烈刺激下,中国人也开始创办报刊。

19世纪90年代中期,中国资产阶级改良派发动的变法维新运动席卷全国。

与此同时,中国开始了近代史上第一次办报高潮。

据不完全统计,自1896~1898年,由资产阶级改良派直接或间接创办的报刊达70多家,占全国的80%以上。

它们遍布全国的许多城市,推动了维新运动的发展,并且打破了外报在华的优势,成为中国舆论的主要力量。

其中重要的报纸如《时务报》﹑《国闻报》﹑《知新报》﹑《湘报》等,在中国近代的思想启蒙中发挥了重要作用。

康有为﹑梁启超﹑严复等人在这次高潮中发挥了积极作用。

康有为(1858~1927),字广厦,号长素,广东海南人,出生于诗书继世的官宦之家,从小受到严格的传统教育和较好的文化熏陶。

1895年5月2日,在甲午战败的危机形势刺激下,正在北京参加会试的康有为联合全国18省参加会试的举人1300人,举行了闻名中外的“公车上书”,要求朝廷维新变法。

新闻传播史简答题一、语言的媒介属性及其对人类传播活动的意义和影响。

语言是“人类最重要的交际工具”(即最重要的传播媒介)。

实际上,语言是唯一可独立使用的传播工具,至于其他传播媒介,无论是文字还是印刷,也无论是广播电视还是计算机网络,其实无不借助于语言,都始终根基于语言。

换言之,它们都不具有独立性。

语言的产生标志着口头传播阶段的开始,这一阶段一直延续到文字的发明。

口头传播的性质注定它不易传之广远,而这一点却是近代新闻事业(横跨印刷传播与电子传播)的优势之所在。

口语传播不仅毫不逊色,相反更洋溢着无可比拟的活力与生气。

处在口语传播阶段的人,它们的传播机能相对来说更为健全,而处于其他传播阶段的人则由于有所凭借而使某种机能日趋退化。

二、文字的媒介属性及其对人类传播活动的意义和影响。

语言是事务的直接符号,而文字则是事物的间接符号,即所谓符号的符号。

语言的产生开辟了口头传播的纪元,文字的发明拉开了手写传播的帷幕。

如果说语言使人由动物变成人类,那么文字则是人类由原始人变成文明人。

文字最初只是作为社会经济生活中的一种运行手段,而不是作为一种传播媒介。

当然,文字一旦用做媒介,则使人类传播发生革命性变革。

从传播的角度看,文字媒介的显著功能有两点,这就是使信息在空间上传之广远和在时间上传之久远,从而弥补了口语媒介的两大缺陷。

起初,文字所构建的虚性世界还只是现实的一个影像,但久而久之竟然仿佛成为现实本身,而现实倒似乎成为其副本。

三、印刷术的发明对人类传播活动的意义和影响。

在整个人类传播史上,印刷术的发明是语言和文字之后的第三块里程碑,标志着大众传播时代的来临:“世人的知识生活进入一个新的和远为活泼有力的时期。

它不再是从一个头脑到另一个头脑的涓涓细流;它变成了一股滔滔洪流,不久就有数以千万计的头脑加入了这一洪流。

”印刷术问世前,书籍都是靠手抄本流传,抄写一本《圣经》差不多得一年工夫,所以十分珍贵,得来不易。

印刷术发明的直接作用,就在于使文字信息的批量复制成为可能。

中国近代史上的三次办报高潮总结摘要:甲午之后,风雨飘摇的晚清中国在西方文化的冲击与激荡之下,开始了缓慢曲折的现代化进程,在中国近代化过程中,近代西方宪政思想为国人寻找救国真理,追求明主政治提供了可贵的思想源泉。

在中国近代报业发展中,国人办报可谓风起云涌,其办报活动则为近代西方宪政思想在国内得以传播、普及并成为有重大影响的一代社会思潮提供了载体。

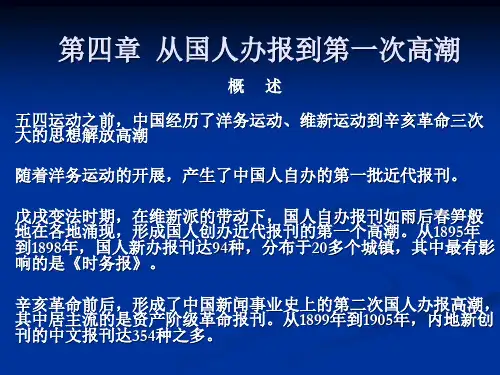

近代中国出现了三次国人办报高潮,这三次高潮分别围绕维新变法、辛亥革命和五四运动展开,为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础—上层建筑—意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会—学校—学刊(报刊)”。

关键词:中国近代报业近代报刊国人办报原因分析一、戊戌变法:第一次办报高潮第一次国人办报高潮是以维新运动为主流的,所以出现了大量的政论性报刊,并成为主导型刊物。

其主要原因也是由社会背景、历史状态而产生的。

大部分报刊创办的宗旨是以鼓民心、开民智,启民蒙为根本,具有很强的救国图强意味,承载了报人很重的社会责任成分。

当时康有为、梁起超倡导的变法,面对的是如何处理清朝在向现代国家实体转换过程中,既要融入世界,同时又要保持中国文化的独立发展。

康有为站在历史的高度,利用宏观的思维,以一种“大一统”的名义整合“中国”为一个现代性政治的国家。

从1873~1895年,二十多年来中国人总共才创办了不过30种报刊,可是在变法维新运动中,特别是“百日维新”期间,各地维新志士以极大热情纷纷办报,从1896年8月《时务报》创刊到1898年9月戊戌政变发生的两年多的时间里,全国各地创办的报刊达七十多种,比前20年所办的报刊增加了一倍多,形成了我国近代第一次办报高潮。

这一时期出现的著名报人主要有康有为、梁启超、汪康年、严复、谭嗣同、唐才常等人。

比较有名的报刊主要有《中外记闻》《强学报》《时务报》《知新报》《湘学新报》《湘报》《国闻报》等。

清末民初:三次办报高潮(1874~1919)一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

戊戌变法:第一次办报高潮(每年40种) 1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”,为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点:1、数量多2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点:1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论3、新闻编辑工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献:1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

清末民初:三次办报高潮(1874~1919)一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

戊戌变法:第一次办报高潮(每年40种) 1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”,为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点:1、数量多2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点:1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论3、新闻编辑工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献:1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮历史背景中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

一、戊戌变法:第一次办报高潮从甲午战争到戊戌变法,维新派在全国创办学会30多个,创办报刊50多种,开设学校50多所。

1895,康有为与梁启超主办《万国公报》(双日刊)——维新派的第一张报纸,后应李提摩太的要求而改为《中外纪闻》(双日刊)——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》(五日刊)。

1)《时务报》(旬刊)1896,著名的《时务报》在上海创刊。

梁启超时年23岁,由于其政论,“自通都大邑,下至僻壤穷陬,无不知有新会梁氏者”,“举国趋之,如饮狂泉”。

创刊之初,每期发行4千份,后最高达到1万7千份,成为当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

2)“时务文体”“时务文体”,又称“报章文体”、“新文体”等,是以《时务报》上梁启超的文章为标志的一种报刊论说文体。

梁启超在其《清代学术概论》里,概括了这种文体的三个特征:a“纵笔所至,略不捡束”;b“务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法”;c“笔锋常带感情”。

3)变法流产与流亡报刊《清议报》(旬刊))1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

业务方面颇多改进,记者、党报、机关报等名目均源于该报。

梁启超的《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,强调耳目喉舌的功能,提出衡量报刊优劣的四条标准——宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

4)《新民丛报》(半月刊)1902创刊,告别线装书形式,改用白报纸印刷。

一.戊戌变法:第一次办报高潮1895年康有为与梁启超主办《万国公报》是维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》1)《时务报》1896,在上海创刊,是当时发行量最大、影响最大的国人自办报刊。

2)“时务文体”又称“报章文体”、“新文体”等,是以《时务报》上梁启超的文章为标志的一种报刊论说文体。

“半文半白、平易畅达、笔锋常带感情”。

3)变法流产与流亡报刊:梁启超提出衡量报刊优劣的四条标准——宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

4)《新民丛报》1902创刊,是改良派最有影响的机关报,一时名家云集,风行海内外。

5)维新派的新闻思想梁启超的新闻思想是:去塞求通论;文体改革;变骇为习。

报刊职能是监督政府与向导国民;四大标准;舆论思想:“非大勇不能为敌,非大智不能为母,非大仁不能为仆。

”另外,区分了新闻与评论,新闻应该“博、速、确、直、正”,评论应该“公、要、周、适”。

6)官报复兴:1908年颁布的《大清报律》,是中国历史上第一部新闻法。

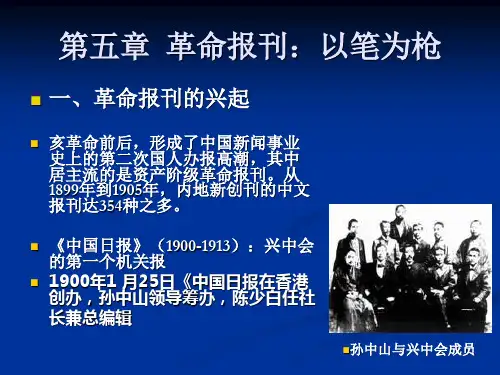

二.辛亥革命:第二次办报高潮1900年,兴中会的机关报《中国日报》在香港创刊,由陈少白主持。

1905年,同盟会成立,同年同盟会机关报《民报》在东京创刊。

孙中山在《发刊词》里,第一次提出三民主义——民族国家的立国思想。

1)于右任:革命派著名的报刊活动家:1907年在上海创办《神州日报》是革命派的第一份大型日报,名副其实的“新闻纸”。

《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》是辛亥革命时期国内最有影响的革命报纸。

2)革命派的新闻思想三.五四运动:第三次办报高潮1.报业的三条发展线索a以《新青年》为代表的共产党报业。

b以《政治周报》为标志的国民党报业。

c以史量才的《申报》为典型的民营报业。

这三种类型的报业,基本上构成此后三十年中国新闻事业的总体格局,直到新中国的成立。

2.新闻学研究与新闻教育北京大学1919年出版第一部国人自撰的新闻学著作。

中国的第一部新闻学著作,即翻译的松本君平的《新闻学》也在同年由上海商务印书馆出版。

国人办报的两次高潮

尚自强

第一次,1895年至1898年维新运动时期,如《时务报》、《万国公报》、《中外纪闻》、《强学报》;第二次1901年至1911年辛亥革命之前,《新民丛报》、《中国日报》、《苏报》、《民报》、《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》。

第一次国人办报高潮

出现原因:

1、随着维新运动的兴起,资产阶级维新派需要报刊这个重要的思想武器,传播变法思想;

2、广大民众本身也有了解变法思想的要求。

办报活动:

《时务报》、《万国公报》、《中外纪闻》、《强学报》。

主要成就:

1、两个突破,突破了在华外报的垄断,突破了封建统治者的言禁、报禁;

2、两个开端,开创了政治家办报的先河,开创了中国的政党报刊;

3、两个创新,新闻思想,报章文体。

第二次国人办报高潮

出现原因

1、戊戌变法的失败,使得中国的民族资产阶级迅速分化;

2、1901年,清政府宣布实行“新政”,允许民间办报,有限度的开放报禁。

办报活动

《新民丛报》、《中国日报》、《苏报》、《民报》、《民呼日报》、《民吁日报》、《民立报》。

两次办报高潮的共同延伸

两次办报高潮中主流报刊的性质都是政党报刊;这两次办报高潮之间没有明显的界限;这两次办报高潮中都涉及到新闻事业发展过程中一些共同的问题,比如新闻宣传与新闻真实性,新闻法治与言论自由等等。