国人三次办报高潮总结

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:12

新闻史学习阶段成果姓名:***学号:**********班级:广电三班指导教师:刘聪老师2013 .12.14从个体角度看中国近代史上新闻事业的三个高潮对自身发展的影响霍南南(广电3班1211340301 )【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

【摘要】历史的人的历史,本文从康梁、上海帮、北大的角度去阐释中国新闻近代史上的三次高潮,从一个较小的切角看一段特殊的历史,从一个实体中看历史与现实的关系,以期从中发现一点有益之处。

Summary:History is human history, this article from Kang and Liang, Shanghai Gang, Peking perspective to explain the history of Chinese journalism - Three climax modern history, from a smaller Cutaway watch a special history, seen from a history and physical relation to reality, in order to benefit from the Department found that.【关键词】中国新闻史,康有为梁启超,上海报业,北大,Key word :Chinese journalism history, Kang Liang, Shanghai newspaper, Peking University,正文中国近代的新闻事业大致经历了三个高潮阶段,国内新闻界将其分为戊戌变法时期、辛亥革命时期、五四运动时期。

笔者以为该分法侧重于宏观叙事,但须知历史是由一个个具体的单位如,组织、个人构成的,所以,本文以个体和组织的角度来看这段历史——从史观上讲有点类似英雄史观,但范畴明显更大一点——希望能发现个体对历史的影响。

中国近代史上的三次办报高潮总结摘要:甲午之后,风雨飘摇的晚清中国在西方文化的冲击与激荡之下,开始了缓慢曲折的现代化进程,在中国近代化过程中,近代西方宪政思想为国人寻找救国真理,追求明主政治提供了可贵的思想源泉。

在中国近代报业发展中,国人办报可谓风起云涌,其办报活动则为近代西方宪政思想在国内得以传播、普及并成为有重大影响的一代社会思潮提供了载体。

近代中国出现了三次国人办报高潮,这三次高潮分别围绕维新变法、辛亥革命和五四运动展开,为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础—上层建筑—意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会—学校—学刊(报刊)”。

关键词:中国近代报业近代报刊国人办报原因分析一、戊戌变法:第一次办报高潮第一次国人办报高潮是以维新运动为主流的,所以出现了大量的政论性报刊,并成为主导型刊物。

其主要原因也是由社会背景、历史状态而产生的。

大部分报刊创办的宗旨是以鼓民心、开民智,启民蒙为根本,具有很强的救国图强意味,承载了报人很重的社会责任成分。

当时康有为、梁起超倡导的变法,面对的是如何处理清朝在向现代国家实体转换过程中,既要融入世界,同时又要保持中国文化的独立发展。

康有为站在历史的高度,利用宏观的思维,以一种“大一统”的名义整合“中国”为一个现代性政治的国家。

从1873~1895年,二十多年来中国人总共才创办了不过30种报刊,可是在变法维新运动中,特别是“百日维新”期间,各地维新志士以极大热情纷纷办报,从1896年8月《时务报》创刊到1898年9月戊戌政变发生的两年多的时间里,全国各地创办的报刊达七十多种,比前20年所办的报刊增加了一倍多,形成了我国近代第一次办报高潮。

这一时期出现的著名报人主要有康有为、梁启超、汪康年、严复、谭嗣同、唐才常等人。

比较有名的报刊主要有《中外记闻》《强学报》《时务报》《知新报》《湘学新报》《湘报》《国闻报》等。

《中国新闻史》第三章国人办报活动的兴起与发展笔记整理第三章国人办报活动的兴起与发展第一节国人办报活动的兴起一、国人对早期近代报刊的认识和接触1、林则徐的新闻思想提出“探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方”的主张,并组织专人翻译外报,将这一主张付诸实践。

2、魏源:提出“师夷长技以制夷”。

3、洪仁轩《资政新篇》:从整个国家政权结构的宏观角度着眼,高度评价了报纸在社会结构中的重要地位,提出设立新闻馆、设置新闻官、准卖“新闻篇”(即报纸)的主张。

《资政新篇》中,洪仁轩提出的办报活动的观点:1)报纸是维系中央政权、加强集中统一领导的有力工具,可以通过报纸“禁朋党之弊”及消除种种弱本强末的离心力量。

2)办报是实现民主政治的手段,可以通过报纸这一桥梁,实现太平天国领导集团和民众之间的沟通。

3)报纸具有教育民众、移风易俗的作用,可以改变社会风气。

4)报纸具有监督政府的作用,可以实行对地方政权机关和官吏的监督,可以有助于中央政府权利的加强。

4、王韬对中国新闻事业的贡献:(1)王韬的办报主张:1)论述了半包的目的及意义。

借日报立言,通过报纸来宣传其变法自强的政治主张;2)论述了报纸的功能和作用。

报纸可以使“民隐得以上达,君惠得以下逮”,“达内事于外,通外情于内”。

3)论述了新闻自由的思想。

最早在国内提出了言论自由的要求,呼吁朝廷放宽言禁允许民间创办报纸,允许报纸“指陈时事,无所忌讳”,“言之者无罪,闻之者足戒”。

4)论述了报纸的文风。

报纸的文风应该是直抒胸臆、辞达而已。

5)论述了报纸编辑人员的条件。

报纸的编辑人员应该是知识广博的“通才”,报纸的主笔“非绝伦超群者不得预其列”,他们应该品德高尚,持论公平,不得“挟私讦人,自快其忿”。

(2)王韬对后世的影响:1)他为中国政论报纸首开先河,主张变法图强,为以后“文人办报”、“文人论政”起到了引导作用。

2)革新了晚清文风,开创了报章文体,用浅显的文章议论时政,直抒胸臆,为后来报章文体的盛行奠定了基础。

一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮历史背景中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

一、戊戌变法:第一次办报高潮从甲午战争到戊戌变法,维新派在全国创办学会30多个,创办报刊50多种,开设学校50多所。

1895,康有为与梁启超主办《万国公报》(双日刊)——维新派的第一张报纸,后应李提摩太的要求而改为《中外纪闻》(双日刊)——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》(五日刊)。

1)《时务报》(旬刊)1896,著名的《时务报》在上海创刊。

梁启超时年23岁,由于其政论,“自通都大邑,下至僻壤穷陬,无不知有新会梁氏者”,“举国趋之,如饮狂泉”。

创刊之初,每期发行4千份,后最高达到1万7千份,成为当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

2)“时务文体”“时务文体”,又称“报章文体”、“新文体”等,是以《时务报》上梁启超的文章为标志的一种报刊论说文体。

梁启超在其《清代学术概论》里,概括了这种文体的三个特征:a“纵笔所至,略不捡束”;b“务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法”;c“笔锋常带感情”。

3)变法流产与流亡报刊《清议报》(旬刊))1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

业务方面颇多改进,记者、党报、机关报等名目均源于该报。

梁启超的《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,强调耳目喉舌的功能,提出衡量报刊优劣的四条标准——宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

4)《新民丛报》(半月刊)1902创刊,告别线装书形式,改用白报纸印刷。

“三次革命高潮”再解析作者:赵庆云来源:《读书》2010年第07期罗志田先生敏锐地指出,如果将胡绳所归纳的“三次革命高潮论”与其所本依的毛泽东的“两个过程”做一对比,可以看出“三次高潮”说实际上淡化处理了十九世纪三个重大涉外事件——鸦片战争、中法战争、甲午中日战争,体现出以中国本土事件为核心的取向,与柯文所归纳的“中国中心观”的研究取向有契应之处。

从接续学统的角度而论,注意到“三次革命高潮”与“中国中心观”在取向上具共通性,自有其启发意义。

但有两点必须注意:其一,由美国学者柯文归纳的“中国中心观”(China Centered Approach)有其特定的指谓和语境,将“三次革命高潮”与之简单对应难免似是而非;其二,胡绳对其理论诠释体系之凸显中国本土因素的倾向有明确的理论自觉。

上世纪五十年代“三次革命高潮”之提出并被广泛接受并非偶然,而是具有深层的社会思想基础。

一“三次革命高潮”实际上是突出了“八大事件”中表征着人民反抗过程的几次事件。

这种凸显中国本土因素的研究倾向,的确与此前的中国近代史研究倾向颇有不同。

为进行反帝爱国动员以救亡图存,一九四九年前的中国近代史研究多以中外关系为论述中心,侵华史、外患史、国难史、近代外交史与中外双边关系史之类著述,粗略统计,不下一百三十多部,文章三百余篇。

名家蒋廷黻受美国人马士的《中华帝国对外关系史》一书影响,视外交史为“中国近代史的最重要方面”,其《中国近代史》实际上是一个“外交史大纲”。

而唯物史观派学人李鼎声的《中国近代史》,诞生于“九一八”事变后民族矛盾成为中国社会主要矛盾之际,它是以帝国主义侵略进程为线索来条理史事的,着力突出了外患步步加深的“半殖民地”形成过程,对于清同治、光绪年间的内政变革着墨不多,对人民群众反抗的一面亦未特别着重。

随着一九四九年真正意义的现代民族国家的建立,国人心底激荡着民族自豪感,谴责帝国主义侵略的罪恶退居次要,追溯近代以来人民革命斗争历程,论证新政权的历史合法性,成为意识形态层面对中国近代史研究的首要要求,这一要求进而被有着浓厚“以史经世”情结的学人内化为不言自明的共识。

中国近代史上的三次办报高潮总结摘要:甲午之后,风雨飘摇的晚清中国在西方文化的冲击与激荡之下,开始了缓慢曲折的现代化进程,在中国近代化过程中,近代西方宪政思想为国人寻找救国真理,追求明主政治提供了可贵的思想源泉。

在中国近代报业发展中,国人办报可谓风起云涌,其办报活动则为近代西方宪政思想在国内得以传播、普及并成为有重大影响的一代社会思潮提供了载体。

近代中国出现了三次国人办报高潮,这三次高潮分别围绕维新变法、辛亥革命和五四运动展开,为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础—上层建筑—意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会—学校—学刊(报刊)”。

关键词:中国近代报业近代报刊国人办报原因分析一、戊戌变法:第一次办报高潮第一次国人办报高潮是以维新运动为主流的,所以出现了大量的政论性报刊,并成为主导型刊物。

其主要原因也是由社会背景、历史状态而产生的。

大部分报刊创办的宗旨是以鼓民心、开民智,启民蒙为根本,具有很强的救国图强意味,承载了报人很重的社会责任成分。

当时康有为、梁起超倡导的变法,面对的是如何处理清朝在向现代国家实体转换过程中,既要融入世界,同时又要保持中国文化的独立发展。

康有为站在历史的高度,利用宏观的思维,以一种“大一统”的名义整合“中国”为一个现代性政治的国家。

从1873~1895年,二十多年来中国人总共才创办了不过30种报刊,可是在变法维新运动中,特别是“百日维新”期间,各地维新志士以极大热情纷纷办报,从1896年8月《时务报》创刊到1898年9月戊戌政变发生的两年多的时间里,全国各地创办的报刊达七十多种,比前20年所办的报刊增加了一倍多,形成了我国近代第一次办报高潮。

这一时期出现的著名报人主要有康有为、梁启超、汪康年、严复、谭嗣同、唐才常等人。

比较有名的报刊主要有《中外记闻》《强学报》《时务报》《知新报》《湘学新报》《湘报》《国闻报》等。

清末民初:三次办报高潮(1874~1919)一、戊戌变法:第一次办报高潮二、辛亥革命:第二次办报高潮三、五四运动:第三次办报高潮中国人睁眼看世界的三个阶段:1)器物:“坚船利炮”、“洋务运动”;2)制度:“中体西用”、“变法图强”;3)文化:“打孔家店”、“德先生”、“赛先生”。

为了“救亡图存”,中国的现代化就不可能由下而上,按照“经济基础-上层建筑-意识形态”的循序逐次展开,而不得不先由上而下地进行“启蒙”。

这种启蒙,往往体现为这样一种三位一体的过程:“学会-学校-学刊(报刊)”。

戊戌变法:第一次办报高潮(每年40种) 1895,康有为与梁启超主办《万国公报》——维新派的第一张报纸,后改为《中外纪闻》——强学会的机关报。

1896年上海强学会出版机关报《强学报》。

康有为南下宣传维新变法主张的结果维新派在华南地区的重要舆论阵地《知新报》维新派在华中地区的重要舆论阵地《湘学新报》《湘报》维新派在华北地区的重要舆论阵地《国闻报》《万国公报》《中外纪闻》《强学报》的出版,冲破了封建“禁言”,为即将到来的国人办报高潮拉开了序幕。

《时务报》1896,著名的《时务报》在上海创刊。

当时发行量最大、影响也最大的国人自办报刊。

一、国人第一次办报高潮的特点:1、数量多2、地区广3、种类多:《女学报》中国第一份女报《农学会》中国第一份农报《算学报》中国第一份专业科技报《演义白话报》中国人自己办的最早一家白话报但主流仍以宣传变法维新为主旨的政论性报刊二、维新派报刊在新闻业务上的特点:1、开创了新的报刊政论文体“时务文体”特征:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时加以口语和外来语。

2、新闻报道夹带评论3、新闻编辑工作有所改进4、重视新闻采访工作5、运用新闻图片配合新闻报道三、维新派办报活动的进步作用与历史贡献:1、向读者进行了资产阶级思想的启蒙教育2、向读者进行了民族主义和爱国主义的教育3、维新派的报刊宣传活动有力地推动了维新运动的发展,促成了变法的实现4、冲破了封建统治者对报刊出版的限禁5、开政治家办报的先河,提高了报人、报业的社会地位6、推动了民族近代新闻事业的发展四、变法流产与流亡报刊:《清议报》1898创刊,改良派在海外的第一个机关报。

业务方面颇多改进,记者、党报、机关报等名目均源于该报。

报刊内容:尊皇攘后;宣传君主立宪。

《新民丛报》1902创刊,告别线装书形式,改用白报纸印刷。

改良派最有影响的机关报,一时名家云集,风行海内外。

五、维新派的新闻思想王韬:“强中以攘外,诹远以师长”。

郑观应:“通民隐,达民情”。

严复:“通上下之情”、“通中外之故”。

陈炽:“国之利器,不可假人”。

谭嗣同:“民口”、“民史”;“通有四义:中外通、上下通、男女通、人我通”。

总其大成者为梁启超。

六、梁启超的新闻思想:1、戊戌变法时期:去塞求通论2、流亡时期1899-1911:①报刊职能:监督政府与向导国民;②四大标准:宗旨定而高、思想新而正、材料富而当、报事速而确。

③健全舆论⑤提出侵染和煽动的宣传方法⑥新闻业务提出,新闻应该“博、速、确、直、正”,评论应该“公、要、周、适”。

七、官报复兴从1905年五大臣出国考察到1911,6年间共计新办报刊800余种,其中近半数为立宪派所办。

《政治官报》是我国历史上第一份中枢部门直接创办和公开出版发行的政府机关报。

1908年颁布的《大清报律》,是中国历史上第一部新闻法。

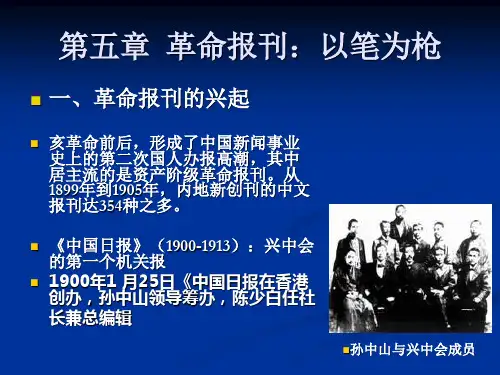

辛亥革命:第二次办报高潮资产阶级革命派的办报活动分为两个阶段,即兴中会阶段和同盟会阶段:1900年,兴中会的机关报《中国日报》在香港创刊,由陈少白主持。

中国最早宣传资产阶级民主革命的报纸。

《世界公益报》郑贯公1902年的“苏报案”。

因《苏报》给予清政府以极锋利的舆论攻击(章太炎:新闻自由的斗士)。

1905年,同盟会成立,同年同盟会机关报《民报》(月刊)在东京创刊。

孙中山在《发刊词》里,第一次提出三民主义(民族,民权,民生)——民族国家的立国思想。

一、于右任:革命派著名的报刊活动家。

1904年,因《半哭半笑楼诗抄》里的“爱自由如发妻,换太平以颈血”而被通缉。

1907年,在上海创办《神州日报》——革命派的第一份大型日报,名副其实的“新闻纸”。

竖三民”:《民呼日报》(1909)、《民吁日报》(1909)、《民立报》(1910)——辛亥革命时期国内最有影响的革命报纸。

二、革命派的新闻思想:1、高度重视报刊宣传在革命斗争中的作用2、公开承认报纸的党派性,明确提出为革命办报的主张3、党报要重视舆论的制造和指导4、党报重视民意三、革命派与保皇派的大论战:四个问题:1.要不要进行民族革命推翻清政府的统治2.实行民主共和制还是实行君主立宪制3.要不要实行土地国有、平均地权4.革命会不会引起帝国主义干涉,是中国招致瓜分保皇派力量悬殊,思想落伍四、新闻业务工作的改进:1、报刊形式向近代西方报纸靠近2、打破原有版面安排3、重视报刊评论的写作4、新闻质量提升5、新闻摄影图片开始广泛运用6、报纸文艺副刊有了一定发展五、民国初年新闻大发展的原因1、旧的禁令废除2、新的自由新闻法律体系在中国建立3、革命党对新闻自由的保护和推动4、民国“暂行报律”事件的影响5、国人与业界对报刊报人的过高期待与自诩六、袁世凯统治下的新闻事业:袁世凯控制舆论:1、创办御用报纸2、收买报纸、报人3、迫害摧残反对派报刊,发生了“癸丑报灾”——二次革命失败后,袁世凯宣布国民党为乱党,凡国民党系统的报刊一律查封4、建立为其封建军阀独裁统治服务的新闻法律制度。

《报纸条例》从政治、经济两个方面限制新闻事业的发展。

七、北洋军阀控制下的新闻事业:1、新闻事业复苏的原因:A 中央政权软弱B经济在夹缝中发展C交通、邮政、电讯系统的进步D思想、文化、教育的情况也有利于报刊的发展2、新闻业务的变迁:出现了以敛财为目的的报刊,出现了“马路小报”“鬼报”进步:a 新闻通讯开始崭露头角,受到更多的重视。

报纸开始了从政论时代向新闻时代的转变。

出现新闻通讯。

b 副刊有了大发展c 图片报道的改进与发展通讯社发展起来:新闻编译社邵飘萍创办,北洋政府时期中国最早一家比较有影响的通讯社国闻通讯社胡政之筹办并担任编辑五四运动:第三次办报高潮一、背景:a政治上,旧的王朝体制已经崩溃,新的民族国家正在建立。

b经济上,传统的小农经济越来越面临现代工商业的冲击,c共产党的阶级基础即产业工人日益壮大(1913年达到50~60万)。

d文化上的一系列变革,则汇成一浪又一浪的新文化运动,形成以五四为标志的高潮。

e 社会生活也发生许多剧烈的变化,如女人放足男人剪辫说起来都是前所未有的骇人听闻之举。

总之,这是个除旧布新的时期。

二、现代新闻事业:与这个转型时期相应,新闻事业也从一种传统的模式向现代的模式转化。

比如,现代报纸的四大板块这时已经定型,采访、写作、编辑、发行等一整套程序基本形成,新闻事业已成为现代社会不可或缺的构成机制,等等。

总之,经过五四运动,我国的新闻事业就进入一个现代化的发展阶段。

三、报业的三条发展线索(一)、以《新青年》为代表的共产党报业。

(二)、以《政治周报》为标志的国民党报业。

(三)、以史量才的《申报》为典型的民营报业。

这三种类型的报业,基本上构成此后三十年中国新闻事业的总体格局,直到新中国的成立。

1、《新青年》《新青年》的创刊,是中国新文化运动兴起的标志。

办报宗旨:“改造青年思想,辅导青年修养”宣传内容:a提倡自由民主,反对封建礼教,开展批孔运动b提倡科学,反对迷信c发起文学革命运动《新青年》发起新文化运动,开展民主与科学的思想启蒙宣传,并旗帜鲜明的反对封建主义,批评孔孟之道,提倡新文学和白话文,好似春雷初动,惊醒了一代青年。

2、《每周评论》《新青年》重在“阐明学理”,《每周评论》重在“批评事实”3、《共产党》理论机关刊物4、《劳动界》、《劳动音》、《劳动者》等把宣传马克思列宁主义和工人运动初步结合起来,促进了我国共产主义运动的开展。

5、中俄通讯社:我国第一家无产阶级通讯社6、中国首批无产阶级新闻事业的特点:以向工人阶级和其他劳动者宣传马克思列宁主义为基本任务;有目的、有组织的进行宣传鼓动和新闻报道工作;新闻宣传工作与建党的组织工作紧密结合,相辅而行。

四、新闻工作改革(一)、开创自由讨论之文风(二)、政论传统的恢复与发展(三)、新文风的出现(四)、副刊的革新(五)、报纸版面编排和新闻采写业务的改进五、新闻学研究与新闻教育就新闻学和新闻教育而言,中国与世界同步。

美国第一所正规的新闻学院,即培养出斯诺的密苏里新闻学院成立于1908年。

北京大学在1918年开始新闻学教育与研究,1919年出版第一部国人自撰的新闻学著作。

美国的第一部新闻理论著作出版于1903年,中国的第一部新闻学著作,即翻译的松本君平的《新闻学》也在同年由上海商务印书馆出版。

1、北京大学:a开设了第一门新闻学课程《新闻学大意》,由徐宝璜主讲,政治系高年级选修课,1918;b建立了第一个新闻学研究机构,即北京大学新闻(后改“新闻学”)研究会,1918年;c出版了第一部新闻学著作,即徐宝璜的《新闻学》(1919年);d发行了第一份新闻学期刊,《新闻周刊》(1919年);e出了第一位新闻学教授,徐宝璜,时年23岁。

2、徐宝璜(1894~1930)“新闻教育第一位大师”、“新闻学界最初的开山祖”(黄天鹏)。

九江人。

1912年北大毕业,考取官费留美,主修经济学与新闻学。

回国后任北大教授及新闻学研究会导师,讲授《新闻学》(初名《新闻学大意》)。

后任平民大学新闻系主任。

“三一八”惨案后,被军阀通缉。

1930年在北大上课,昏厥于讲台,英年早逝。

3、毛泽东主编《湘江评论》(1919年7月14日创刊)。

曾用笔名“二十八画生”(毛泽东三字的繁体笔画)。

在北京大学图书馆工作期间,参加新闻学研究会,听过邵飘萍、徐宝璜的课程。

1919年12月驱张驻京期间,创办“平民通讯社”,自任社长。

1921年在新民学会发言:“我所愿做的工作:一是教书,一是新闻记者。

”4、正规的新闻教育中国的正规新闻教育,始于1920年的圣约翰大学报学系,到新中国成立共有59个新闻教育机构。

圣约翰大学报学系,初由《密勒氏评论报》(The China Weekly Review)的主笔主持。

1924年,美国学者武道(M.E.V otaw)来华任系主任。

课程包括新闻理论、新闻事业史、新闻采写、社论、编校、广告等,均为英文授课。

5、北京的新闻教育五四时期比较突出的新闻系有两个,一是1923年成立的平民大学新闻系,系主任是徐宝璜,《京报》社长邵飘萍、北京新闻通讯社社长吴天生等任教授。

一是1924年成立的燕京大学(1919司徒雷登任校长)新闻系,由密苏里新闻学院院长威廉Walter Williams)任发起委员会主席,由美国学者白瑞华(R.S.Britton )任系主任6、新闻学著述概论类:《新闻学》(徐宝璜)、《新闻学总论》(邵飘萍)。