第七章白细胞减少症与粒细胞缺乏症

- 格式:ppt

- 大小:131.01 KB

- 文档页数:58

白细胞减少症和粒细胞缺乏症病人护理常规外周血白细胞总数持续低于 4000/ul 时称为白细胞减少,其中主要是粒细胞减

少。

当粒细胞绝对数减少低于 1500/ul,称为粒细胞减少症,甚至完全缺乏时称为粒细

胞缺乏症,白细胞大多低于 1000/ul。

此类病人容易继发感染。

(一)发热时应卧床休息,主要保暖,防止呼吸道感染。

(二)保持室内空气新鲜,定期空气消毒,限制探视,必要时给予保护性隔离。

(三)给予富有营养的饮食,有口腔溃疡者给予软食,食物不宜过咸过热,食具

清洁。

(四)对粒细胞缺乏症患者,应加强全身护理,预防因皮肤、口腔、呼吸道、消

化道、泌尿道不洁而招致继发感染。

(五)密切观察病情变化,必要时每四小时测体温、脉搏、呼吸一次,并及时记

录。

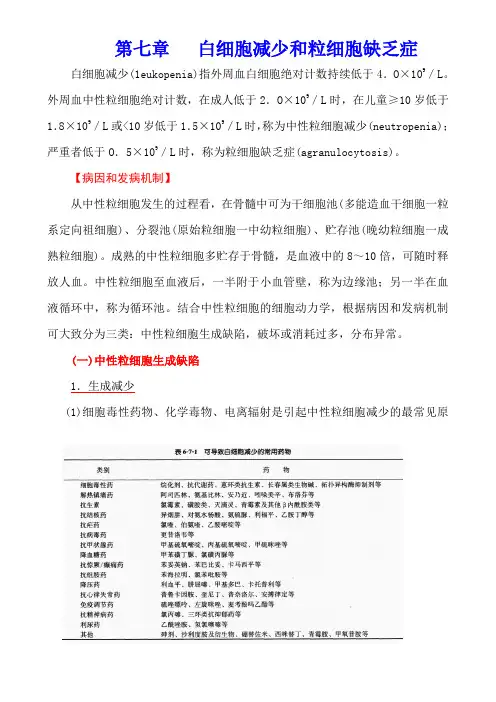

第七章白细胞减少和粒细胞缺乏症白细胞减少(1eukopenia)指外周血白细胞绝对计数持续低于4.O×109/L。

外周血中性粒细胞绝对计数,在成人低于2.O×109/L时,在儿童≥10岁低于1.8×109/L或<10岁低于1.5×109/L时,称为中性粒细胞减少(neutropenia);严重者低于O.5×109/L时,称为粒细胞缺乏症(agranulocytosis)。

【病因和发病机制】从中性粒细胞发生的过程看,在骨髓中可为干细胞池(多能造血干细胞一粒系定向祖细胞)、分裂池(原始粒细胞一中幼粒细胞)、贮存池(晚幼粒细胞一成熟粒细胞)。

成熟的中性粒细胞多贮存于骨髓,是血液中的8~10倍,可随时释放人血。

中性粒细胞至血液后,一半附于小血管壁,称为边缘池;另一半在血液循环中,称为循环池。

结合中性粒细胞的细胞动力学,根据病因和发病机制可大致分为三类:中性粒细胞生成缺陷,破坏或消耗过多,分布异常。

(一)中性粒细胞生成缺陷1.生成减少(1)细胞毒性药物、化学毒物、电离辐射是引起中性粒细胞减少的最常见原因,可直接作用于干细胞池和分裂池,破坏、损伤或抑制造血干/祖细胞及早期分裂细胞。

某些药物可干扰蛋白质合成或细胞复制,作用呈剂量依赖性,另一些药物的作用与剂量无关,可能是由于过敏或免疫因素引起。

可导致中性粒细胞减少的药物见表6—7—1。

(2)影响造血干细胞的疾病如再生障碍性贫血,骨髓造血组织被白血病、骨髓瘤及转移瘤细胞浸润等,由于中性粒细胞生成障碍而引起减少。

某些先天性中性粒细胞减少症患者,如周期性中性粒细胞减少症的发病机制可能是由于造血干细胞缺陷而导致中性粒细胞生成减少。

(3)异常免疫和感染致中性粒细胞减少是通过综合性机制起作用的,异常免疫因素(如抗造血前体细胞自身抗体)及感染时产生的负性造血调控因子的作用是其中重要的机制。

2.成熟障碍维生素B 12、叶酸缺乏或代谢障碍,急性白血病,骨髓增生异常综合征等由于粒细胞分化成熟障碍,造血细胞阻滞于干细胞池或分裂池,且可以在骨髓原位或释放入血后不久被破坏,出现无效造血。

白细胞减少症和粒细胞缺乏症诊断鉴别白细胞减少症和粒细胞缺乏症是两种与白细胞数量相关的疾病,虽然两种疾病都可以导致白细胞数量的减少,但其发病机制、临床表现、诊断方法和治疗策略却有所不同。

本文将对白细胞减少症和粒细胞缺乏症进行详细的对比和鉴别。

首先,我们先来了解一下白细胞减少症。

白细胞减少症是指机体内白细胞数量低于正常水平的疾病,主要表现为白细胞总数的减少。

白细胞减少症的病因非常广泛,可以是由于先天性缺陷、遗传性疾病、药物毒性、病毒感染、免疫相关疾病等多种原因所致。

根据减少的细胞种类不同,白细胞减少症又可以分为中性粒细胞减少症、淋巴细胞减少症和巨噬细胞减少症等。

由于白细胞在机体的免疫防御中起到关键作用,因此白细胞减少症容易导致机体对感染的易感性增加。

而粒细胞缺乏症是一种特指中性粒细胞数量减少的疾病,其病因主要包括先天性遗传因素和获得性因素。

先天性粒细胞缺乏症是由于骨髓造血干细胞或分化过程中的遗传突变所引起的,如嗜酸性粒细胞减少症、嗜碱性粒细胞减少症等。

获得性粒细胞缺乏症则可以由药物、感染、自身免疫疾病、恶性肿瘤、骨髓增生异常综合征等多种因素引起。

粒细胞是机体免疫防御中最重要的细胞类型之一,其减少会导致机体容易发生细菌感染,且感染可能迅速扩散、且难于控制。

在临床表现上,白细胞减少症的病人通常会出现反复发作的感染症状,包括发热、咳嗽、咳痰、腹泻、关节疼痛等。

由于不同种类白细胞的减少,病人可能会出现相应的免疫功能缺陷,比如淋巴细胞减少症患者易患肺炎、巨噬细胞减少症患者易患真菌感染等。

粒细胞缺乏症主要表现为持续或复发严重的多器官细菌感染,如阿斯克龙综合症、慢性肺脓肿等。

此外,不少粒细胞缺乏症患者还有其他异常临床表现,如口腔溃疡、反复发作的发热、肺部炎症等。

诊断白细胞减少症和粒细胞缺乏症的方法主要包括全血细胞计数、骨髓穿刺等实验室检查。

全血细胞计数可以准确测定白细胞总数和粒细胞数量,进而判断白细胞减少症的种类。

白细胞减少症和粒细胞缺乏症……【概述】周围血液白细胞计数低于4000/mm3称为白细胞减少症(leukopenia)。

白细胞减少症最常见是由中性粒细胞减少所致。

中性粒细胞绝对计数低于1800~2000/mm3称为粒细胞减少症(neutropenia);低于500~1000/mm3称为粒细胞缺乏症(agranulocytosis),常伴有严重的难以控制的感染。

上述三类情况的病因和发病机理大致相同,但病情的严重程度不等。

【诊断】白细胞计数是最主要的实验诊断依据。

白细胞计数受多种因素影响可有较大的波动,所以往往需要多次重复检验始可诊断。

粒细胞浆内可有毒性颗粒和空泡,常提示存在细菌性感染。

单核细胞比例常代偿性增多。

如杆状核的比例增加(>20%)提示骨髓有足够的粒细胞生成能力。

骨髓象随原发病而异。

粒细胞缺乏症骨髓内各阶段的中性粒细胞极度减少,甚至完全消失。

粒细胞有明显的毒性改变或成熟受阻。

淋巴细胞、单核细胞、浆细胞和组织细胞可增多,幼红细胞和巨核细胞大致正常。

病情好转时外周血中晚幼粒细胞及较成熟粒细胞相继出现,个别可呈类白血病血象。

诊断的第二步是寻找白细胞减少的病因。

要注意追问有无可能引起本病的药物或化学物接触史;有无引起粒细胞减少的基础疾病,例如慢性炎症、自身免疫性疾病;有无反复感染史等。

下列特殊检查可辅助了解粒细胞减少症的病因和发病机理。

(一)骨髓粒细胞贮备功能测定用致热原如初胆烷醇酮、脂多糖及强的松(或氢化考的松),通过中间产物——“中性粒细胞释放因子”的作用,促使骨髓粒细胞释放,了解粒细胞的释放功能。

如用强的松40mg口服五小时后白细胞计数较服药前增加2×109/L以上或用氢化考的松200mg静脉注射3~4小时后白细胞计数较用药前增加4×109~5×109/L以上者均为正常。

(二)肾上腺素试验皮下注射0.2mg后20分钟测白细胞数,如升高2000/mm3或较原水平高1倍以上,提示血管壁上有粒细胞过多聚集在边池。