茨威格的长篇小说

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

斯蒂芬·茨威格斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881年11月28日~1942年2月23日),是著名的奥地利犹太裔作家。

中短篇小说巨匠,擅长人物的心理分析。

茨威格于1881年出生于维也纳,父亲是富有的犹太工厂主,母亲是银行家的女儿。

在中学时代,他深受尼采和霍夫曼斯塔尔的影响,17岁已在文坛崭露头角。

离开大学后,他到欧洲、印度、北非和美洲等许多国家旅行,结识了罗丹、罗曼·罗兰、维尔哈仑等人。

旅行生活及与各国艺术家的广泛交往,丰富了他的思想,扩大了他的创作题材和作品的生活画面。

茨威格在其40余年的创作生涯中为后人留下了丰富而珍贵的文学财富,在诗歌、小说、传记、文学理论和批评等各个方面都蔚然成家,成就卓著。

其中以描写女性的中短篇小说和传记文学最为出色。

一、《火烧火燎的秘密》一位单身男爵在休假地与一名年轻的已婚妇人相遇。

男爵表面上向这位女子年幼的儿子表示友好,实际上是为了接近男孩的母亲,进而达到勾引她的目的。

男孩天真地误认为男爵的友好是唯一针对他的,所以格外珍视。

但他渐渐察觉到了这两个成年人之间的不可告人的感情奥秘。

朋友和母亲对他的欺骗使他纯真幼小的心灵受到了极大伤害,他以自己的方式进行反抗。

母亲终于悬崖勒马,男爵的阴谋未能得逞。

这段短暂的婚外插曲成为了母子二人之间的秘密。

在这部小说中心理分析大师茨威格将男孩的纯真、男爵的虚伪和居心叵测以及男孩的母亲。

一位已婚妇女受到诱惑时的内心骚动刻划得淋漓尽致。

1933年《火烧火燎的秘密》被拍成电影,并在纳粹制造的“国会纵火案”之后上映。

当时在街头的电影海报前,面对《火烧火燎的秘密》这个片名不少人露出会心的笑容。

在这种时间的巧合下,这部小说得以产生出人意料的非文学效果。

二、茨威格的女性小说在茨威格的中短篇小说中,以描写女性的奇特遭遇、透视女性微妙心理为体材的女性小说,具有强烈的艺术魅力和社会批判精神。

这些别具特色的女性小说,善于通过心理描写,提示女性隐秘的内心世界,再现人物的性格和生活遭遇;笔触细腻,语言优美,构思精巧,富有立体感。

茨威格的文学历程茨威格早期的诗集《银弦》(1901年)和《早年的花冠》(1906年)、小说集《埃利卡·艾瓦尔德之恋》(1904年)等,受当时盛行的印象主义和象征主义的影响,缺乏内容和新意。

从1907年到第一次世界大战,他在创作上渐趋成熟。

除了《泰西特斯》(1907年)、《海滨之屋》(1912年)和《化身戏子》(1913年)等剧本外,他还发表了小说集《最初的经历》(1911年),由有声望的莱比锡岛屿出版社出版。

1914年第一次世界大战爆发。

茨威格在《柏林日报》(9月19日)上发表《致外国友人》一文,说明自己忠于同他们的友谊,以及来日和他们携手重建欧洲文化的愿望。

第一次大战期间,欧洲很多知名作家都未能摆脱狭隘民族主义和沙文主义的影响,唯有少数人能保持清醒的头脑,坚持反战立场,茨威格便是其中之一。

茨威格经历了战后的灾难:饥馑、寒冷和通货膨胀;对他触动最深的是社会道德的沦丧。

此后的二十余年是他的创造力最旺盛的时期,他的主要作品,大多是这个时期的产物。

一方面是传记著作。

他的《三大师》(1920年)论述巴尔扎克、狄更斯和陀斯陀耶夫斯基。

接着,他撰写了《罗曼·罗兰》(1921年)。

其他的传记著作有:《同魔鬼作斗争》(1923,记述三个患精神病的作家荷尔德林、克莱斯特和尼采),《自画像的名手》(1928,记述卡萨诺瓦、司汤达和托尔斯泰),《精神疗法》(1931,记述发明催眠术的奥地利医生墨斯墨尔、所谓“基督教科学”创始人玛丽·贝克和著名精神病学者弗洛伊德),《玛丽亚·安托万内特》(1932年)和《玛丽亚·斯图亚特》(1933年)等。

这些著作表达了他对于以自由精神和人道主义为中心的西欧文化的尊崇。

另一方面是小说。

《心的焦躁》是他唯一的长篇小说,作于1938年。

这个时期的中短篇包括:《恐惧》(1920;1925年改写)、《马来狂人》(1922年)、《一个陌生女人的来信》(1922年)和《一个女人一生中的24小时》(1922年)、《月光胡同》(1922年)、《看不见的珍藏》(1927年)等等。

奇妙的鲤鱼溪读后感样本《奇妙的鲤鱼溪》读后感《奇妙的鲤鱼溪》是作者茨威格的一部长篇小说,通过精细入微的描写和富有想象力的叙事,让我仿佛置身于故事中,真实地感受到了其中的情感和哲思。

故事发生在一个偏远的小村庄,村庄里的人们过着宁静而平凡的生活。

然而,随着主人公约瑟夫搬入村子,一切都发生了变化。

约瑟夫是一个热爱自然、追求自由的青年,他带着鲤鱼溪畔的家人们展开了一场关于人生意义和社会规范的深刻对话。

小说以鲤鱼溪为载体,揭示了人与自然的和谐共处之道。

鲤鱼溪清澈见底,岸边花草葱茏,溪水中游弋着鱼群,给人一种宁静和自由的感觉。

而约瑟夫从不动声色地教导村民们,让他们学会观察大自然,体验其中的美好和启示。

通过对自然的感悟,约瑟夫向我们传达了互相尊重、和谐相处的重要性。

《奇妙的鲤鱼溪》中还给人以思考人生的启示。

主人公约瑟夫带来了一种对生活方式的质疑,他怀疑村子里的人们是否真正快乐,是否追求着自己内心真正想要的东西。

通过他和村民们的对话,我们从不同的角度审视了现代社会的种种问题。

约瑟夫通过观察和思考,认识到了物质和金钱并不能带来真正的快乐,而是内心的满足和对自己的真实渴求才是生活的真谛。

《奇妙的鲤鱼溪》让我对人与人之间的关系有了更深入的思考。

小说中的人物形象丰满而具体,他们每个人都有自己的故事、自己的矛盾和追求。

通过约瑟夫与他们的交流,我触摸到了关爱他人、理解他人的重要性。

每个人都有自己的困惑和挣扎,只有相互倾听和包容,才能找到生活的真正意义。

《奇妙的鲤鱼溪》是一部意义深远的作品,它鼓励读者去思考、去感悟、去探索。

它使我感受到了大自然的美丽和力量,深刻地触动了我的内心。

读完这本书后,我对生活有了更深刻的理解,懂得了平凡生活的可贵和如何与他人和谐相处。

总的来说,《奇妙的鲤鱼溪》是一部让人深思的作品。

它通过真实的故事情节,巧妙地传递了关于人生意义、自然和人文关怀的信息。

这本书让我对自己的生活有了新的认识,也深深触动了我内心深处的柔软之处。

茨威格人类群星闪耀时简介

《人类群星闪耀时》是奥地利作家茨威格的代表作,被誉为20世纪最伟大的长篇小说之一。

小说于1937年首次出版,深受读者和评论家的赞誉,并获得德国和奥地利的文学奖项。

小说主要讲述了三个不同背景、不同国籍的革命者在20世纪初期的各自命运,以及他们之间的联系和互动。

其中,奥地利革命家,教授里德尔是小说的主角。

他在政治和个人生活上的经历和成长,同时也代表着茨威格对欧洲的政治和文化形势的思考和观察。

小说通过描写各个人物的内心和行动,反映出那个时代人们的理想、信仰、欲望和挣扎。

茨威格用丰富的历史、政治、文化背景和精彩的故事情节,展现了人类智慧、艺术、科技和文明的历程和不断挑战自身的精神。

《人类群星闪耀时》深刻地反映了茨威格的人文主义和社会关怀,是一部对人类文明的思考和献礼,也是一部引人深思的文学经典。

茨威格生平及代表作斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881-1942)是奥地利的著名作家,从二十年代起,他“以德语创作赢得了不让于英、法语作品的广泛声誉”。

他善于运用各种体裁,写过诗、小说、戏剧、文论、传记,还从事过文学翻译,但他的作品中以传记和小说最为著称。

斯蒂芬·茨威格代表作《恐惧》《月光小巷》《看不见的珍藏》《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》《一个女人一生中的二十四小时》一八八一年十一月二十八日,茨威格出生在奥匈帝国首都维也纳一个犹太富商家里。

他自幼受到良好的教育和资产阶级上流社会的文艺熏陶,十六岁便在维也纳《社会》杂志上发表诗作。

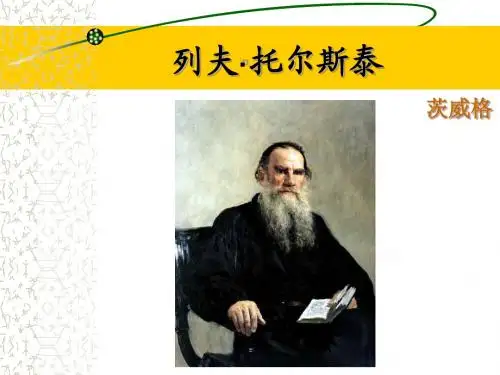

一八九九年中学毕业,入维也纳大学攻读德国和法国文学,接触了托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的作品,研究和翻译过法国波德莱尔和魏尔伦、比利时凡尔哈伦的诗歌。

一九零零年曾去柏林学习过一个学期。

他有意识地深入社会底层,了解一些遭人唾弃的卑贱者的生活经历和内心世界。

一九零三年获博士学位。

茨威格早期的诗集《银弦》(1901)和《早年的花冠》(1906)、小说集《埃利卡·艾瓦尔德之恋》(1904)等,受当时盛行的印象主义和象征主义的影响,缺乏内容和新意。

从一九零七年到第一次世界大战,他在创作上渐趋成熟。

除了《泰西特斯》(1907)、《海滨之屋》(1912)和《化身戏子》(1913)等剧本外,他还发表了小说集《最初的经历》(1911),由有声望的莱比锡岛屿出版社出版。

一九一四年第一次世界大战爆发。

茨威格在《柏林日报》(9月19日)上发表《致外国友人》一文,表明自己忠于同他们的友谊,以及来日和他们携手重建欧洲文化的愿望。

第一次大战期间,欧洲许多知名作家都未能摆脱狭隘民族主义和沙文主义的影响,唯有少数人能保持清醒的头脑,坚持反战立场,茨威格便是其中之一。

茨威格经历了战后的灾难:饥馑、寒冷和通货膨胀;对他触动最深的是社会道德的沦丧。

此后的二十余年是他的创造力最旺盛的时期,他的主要作品,大多是这一时期的产物。

茨威格的感人故事

茨威格是奥地利著名的小说家和剧作家,他的作品以感人的故事和动人的情感为主题,深受读者喜爱。

下面是一些茨威格的感人故事:

1.《钦差大臣》

这部小说主要讲述了一个贵族家庭的儿子难以在外面生存,在回家后,反而变成了一位优秀的政治家。

这个故事告诉我们,人的成长会经历许多起起伏伏,而最终成功需要的是勇气和毅力。

2. 《桥梁建设者》

这是一部让人深受感动的小说,主角是一位桥梁建设者,他在建造桥梁的过程中遇到了无数的挫折和困难。

然而,他坚持自己的信念,最终成功地建造了这座桥梁,奠定了自己的声望和地位。

3. 《死亡之舞》

这个故事讲述了一个男子从小生长在一个富裕家庭,但之后却失去了所有的财富。

他无所依靠,只能靠自己的智慧和勇气去生存。

虽然他最终走向失败,但他的勇气和决心依然震撼人心。

4. 《城堡》

这是一部充满哲学和象征意义的小说,讲述了一位飞行员在一座城堡中寻找答案的故事。

在他的寻找过程中,他遇到了许多挫折和困难,但最终他还是发现了答案。

这个故事提醒我们,在生活中不要轻易放弃,因为只有坚持和努力,我们才能获得真正的成功。

总之,茨威格的故事给我们带来了许多启示,让我们在生活中能够更好地理解和应对各种困难和挑战。

茨威格生平及代表作斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881-1942)是奥地利的著名作家,从二十年代起,他“以德语创作赢得了不让于英、法语作品的广泛声誉”。

他善于运用各种体裁,写过诗、小说、戏剧、文论、传记,还从事过文学翻译,但他的作品中以传记和小说最为著称。

斯蒂芬·茨威格代表作《恐惧》《月光小巷》《看不见的珍藏》《象棋的故事》《一个陌生女人的来信》《一个女人一生中的二十四小时》一八八一年十一月二十八日,茨威格出生在奥匈帝国首都维也纳一个犹太富商家里。

他自幼受到良好的教育和资产阶级上流社会的文艺熏陶,十六岁便在维也纳《社会》杂志上发表诗作。

一八九九年中学毕业,入维也纳大学攻读德国和法国文学,接触了托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的作品,研究和翻译过法国波德莱尔和魏尔伦、比利时凡尔哈伦的诗歌。

一九零零年曾去柏林学习过一个学期。

他有意识地深入社会底层,了解一些遭人唾弃的卑贱者的生活经历和内心世界。

一九零三年获博士学位。

茨威格早期的诗集《银弦》(1901)和《早年的花冠》(1906)、小说集《埃利卡·艾瓦尔德之恋》(1904)等,受当时盛行的印象主义和象征主义的影响,缺乏内容和新意。

从一九零七年到第一次世界大战,他在创作上渐趋成熟。

除了《泰西特斯》(1907)、《海滨之屋》(1912)和《化身戏子》(1913)等剧本外,他还发表了小说集《最初的经历》(1911),由有声望的莱比锡岛屿出版社出版。

一九一四年第一次世界大战爆发。

茨威格在《柏林日报》(9月19日)上发表《致外国友人》一文,表明自己忠于同他们的友谊,以及来日和他们携手重建欧洲文化的愿望。

第一次大战期间,欧洲许多知名作家都未能摆脱狭隘民族主义和沙文主义的影响,唯有少数人能保持清醒的头脑,坚持反战立场,茨威格便是其中之一。

茨威格经历了战后的灾难:饥馑、寒冷和通货膨胀;对他触动最深的是社会道德的沦丧。

此后的二十余年是他的创造力最旺盛的时期,他的主要作品,大多是这一时期的产物。

《恐惧》

《月光小巷》

《看不见的珍藏》

《象棋的故事》

《一个陌生女人的来信》

《一个女人一生中的二十四小时》

斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881年11月28日—1942年2月22日),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。

代表作有短篇小说《一个陌生女人的来信》,中篇小说《象棋的故事》[13],长篇小说《心灵的焦灼》,回忆录《昨日的世界》,传记《三大师》和《一个政治性人物的肖像》。

茨威格出身富裕犹太家庭,青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学,日后周游世界,结交罗曼·罗兰和弗洛伊德等人并深受影响。

创作诗、小说、戏剧、文论、传记,以传记和小说成就最为著称。

第一次世界大战期间从事反战工作,1934年遭纳粹驱逐,流亡英国和巴西。

1942年2月22日在巴西自杀。

茨威格的感人故事引言茨威格(Stefan Zweig)是奥地利作家、剧作家和文化人。

他以其感人至深的作品而闻名于世。

茨威格的作品以细腻的情感描写、丰富的人物刻画和深刻的人生思考而受到广大读者的喜爱。

本文将为您介绍几个茨威格的感人故事。

第一部分:《恶魔》《恶魔》是茨威格的一部短篇小说,讲述了一个发生在匈牙利乡村的悲剧故事。

故事中的主人公是一个孤独而沉默的男子,他被其他人称为“恶魔”。

这个男子有一个非常特殊的才能,能够通过手指和眼神来读懂他人的内心世界。

然而,他的这种能力并没有给他带来快乐,反而让他感到痛苦和孤独。

在故事的开头,男子来到一个小村庄,开始观察村民们的内心世界。

他读懂了村民们隐藏在表面下的痛苦和孤独,但没有人愿意与他沟通。

最终,男子选择了一种极端的方式来结束自己的生命,他用手指指着自己的头部向其他人展示了他的能力,并且表达了自己的痛苦和孤独。

这个故事通过揭示人们内心世界的痛苦和孤独,反思了现代社会中人与人之间缺乏沟通和理解的问题。

茨威格通过细腻的描写和深入的思考,让读者对自己和他人的内心世界产生了思考和触动。

第二部分:《燃烧的彼得》《燃烧的彼得》是茨威格的一部中篇小说,讲述了一个年轻人彼得的故事。

彼得是一个追求自由和独立的青年,在一个拥有权威主义政治体制的国家中生活。

他深爱着自己的国家和人民,却对政府的压制感到不满。

故事中,彼得被政府逮捕,并被判处死刑。

在即将被处决的前一晚,彼得坚定地决定燃烧自己的身体,以抗议政府的暴行。

他的行为引起了广大人民的关注和哀悼,成为了反抗暴政的象征。

这个故事通过一个个体的牺牲和反抗,探讨了个人自由与政治压迫之间的冲突。

茨威格以其深情细腻的笔触,将彼得的内心世界和他的燃烧行为展现得淋漓尽致,使读者对个体在面对暴政时的选择和抗争产生了共鸣和思考。

第三部分:《人类的故事》《人类的故事》是茨威格的一部长篇小说,是他最著名的作品之一。

故事以一个人的一生为线索,展现了人类的历史与命运。

《人类的群星闪耀时》——斯蒂芬·茨威格1. 引言1.1 概述《人类的群星闪耀时》是斯蒂芬·茨威格的经典之作,该小说出版于1948年,通过讲述一个跨越数百年的故事,展现了人类在不同时间和空间中所面临的困境和抉择。

这部作品以其深刻的思想、生动的叙述和富有启示性的描写而备受赞誉。

1.2 文章结构本文将分为五个主要部分进行讨论。

首先, 我们将探讨斯蒂芬·茨威格的生平与成就,包括他早年经历以及成为畅销作家的过程。

然后, 我们将关注《人类的群星闪耀时》这部小说,探讨其背景与主题,并对故事情节进行梗概。

接下来, 我们将深入分析该作品中的重要要素和思想观点,包括人性探讨与社会批判、科技进步与道德困境以及自由意志与命运抉择。

最后,我们将在结论部分总结全文内容,并评价《人类的群星闪耀时》对文学界和社会的影响,并展望茨威格文学对现代社会的启示性意义。

1.3 目的本文旨在通过对斯蒂芬·茨威格及其作品《人类的群星闪耀时》的全面研究,探讨小说中所传达的思想和价值观,并分析其对读者和当代社会的影响。

通过深入挖掘茨威格作品中的重要元素和思想观点,我们希望能够更好地理解人类存在的意义与价值,并从中汲取智慧和启示。

这也将有助于我们认识到文学在塑造社会意识和推动进步方面的重要性。

2. 斯蒂芬·茨威格的生平与成就:斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig)是一位奥地利作家,其文学才华和独特的观察力使他成为20世纪最富盛名的作家之一。

他的作品涵盖了小说、戏剧、传记和散文等多种文学形式,并以真实而深刻的描写风格闻名于世。

2.1 早年经历:斯蒂芬·茨威格于1881年出生在奥地利维也纳的一个中产家庭。

他在维也纳接受了良好的教育,在大学就读期间表现出了对文学和哲学的浓厚兴趣。

茨威格非常热爱阅读,并广泛涉猎了欧洲和世界各国文化经典。

2.2 文学之路:在大学毕业后,斯蒂芬·茨威格开始致力于文学创作。

《心灵的焦灼》是奥地利作家斯蒂芬·茨威格的一部长篇小说,也是他生前面世的唯一一部长篇小说。

作品讲述了一个轻骑兵少尉霍夫米勒在偶然的机会结识了贵族地主封·开克斯法尔伐的女儿艾迪特。

尽管艾迪特正值青春年华,却因下肢瘫痪而无法享受正常的生活。

霍夫米勒对她深表同情,却因此酿成悲剧。

这部小说在1938年出版,当时茨威格流亡国外,他的著作被列为禁书,遭到焚毁。

直到战后,双城电影公司将它改编为电影,才成为畅销书。

在1981年茨威格诞辰100周年之际,奥地利广播电视台拍摄了电视片《心灵的焦灼》。

这部小说以其深刻的情感和人性探索而备受关注。

作品中的人物形象鲜明,情感丰富,通过对他们的描绘,作者展现了对人性的深刻洞察。

尤其是霍夫米勒与艾迪特之间的感情纠葛,更是让人深感震撼。

此外,小说中的主题也值得深思。

它提出了关于同情、爱情、责任和命运的复杂问题。

特别是关于同情的描绘,作者强调了真正的同情需要付出和行动,而不是简单的表面关心。

总的来说,《心灵的焦灼》是一部情感深沉、人性探索深刻的作品,它让人思考人生的意义和价值,以及人性的复杂和脆弱。

给茨威格写墓志铭

斯蒂芬·茨威格(1881年11月28日—1942年2月22日),奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家。

代表作有中篇小说《一个陌生女人的来信》和《象棋的故事》,长篇小说《心灵的焦灼》,回忆录《昨日的世界》,传记《三大师》和《一个政治性人物的肖像》。

茨威格出身富裕犹太家庭,青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学,日后周游世界,结交罗曼·罗兰和弗洛伊德等人并深受影响。

创作诗、小说、戏剧、文论、传记,以传记和小说成就最为著称。

第一次世界大战期间从事反战工作,1934年遭纳粹驱逐,流亡英国和巴西。

1942年2月22日在巴西自杀。

他说:“我向我所有的朋友致意!愿他们在漫长的黑夜之后还能够见得到朝霞!而我,一个格外焦急不耐的人先他们而去了。

”。

读书笔记

班级__ 097_____ 学号____14_____ 姓名___胡笑_____

茨威格的长篇小说《心灵的焦灼》围绕着奥匈帝国骑兵少尉霍夫米勒偶然结识了下肢瘫痪的少女艾迪特,出于同情常去陪伴、关心、帮助她,天长日久,使艾迪特萌生了爱情。

霍夫米勒发觉艾迪特倾心于自己,便惶然不知所措。

经过一番痛苦的、矛盾的内心挣扎,霍夫米勒出于同情和怜悯而答应与艾迪特订婚,但旋即后悔。

艾迪特得知霍夫米勒毁约,痛不欲生,跳楼自杀。

霍夫米勒因此带着沉重的负罪感而抱恨终生。

茨威格在小说细致入微的心理描写让我们不知不觉融入霍夫米勒跌宕起伏的心灵世界把我们引入了一个道德选择的困境:艾迪特的自杀是谁的过错,霍夫米勒是否需要为此负罪终生?这样的质问不能不让我们久久难以释怀。

这个故事为“爱与同情”的命题做了最好的注解。

霍夫米勒的“同情”促成了艾迪特最后的自杀。

康多尔大夫说的一段话:同情恰好有两种。

一种同情怯懦感伤,实际上只是心灵的焦灼……

另一种同情才算得上真正的同情。

……它下定决心耐心地和别人一起经历一切磨难,直到力量耗尽,甚至力竭也不歇息。

茨威格的小说,不用众多的人物,广阔的历史背景,绚丽多彩的风俗画面,错综复杂的故事情节来收到引人入胜的效果,而是以狂暴激烈的内心斗争,变幻莫测的感情起伏,也就是以内心世界波澜壮阔的变化和深刻尖锐的矛盾来动人心弦。

是我喜欢的作家之一。

就它的前半部分而言,我觉得这是一部无可挑剔的小说。

这个结论其实没什么特别的理由,只是我的一种直觉--无论你身在何处,都能投入地把它看下去。

对我而言,这个故事一开始存在一个悬念,即它的主角到底是谁。

前1/3部分的叙述展开得不疾不徐,并且可以说每个字都很精彩。

乍一看来,故事要怎么发展,轮廓已经非常清晰。

正由于太容易揣测了,反而令我怀疑起来。

并且这里的每一个人物都是茨威格最擅长描写的一类,因此也为我所熟悉。

面对他生前

发表的唯一一部长篇小说,我不由自主地总想要找到一个令他如此厚爱这故事,而感到必须要写到这个篇幅的原因。

“总有些什么特别之处吧?”这就是我一开始的想法。

这疑问在康多尔大夫正式出场的那一章获得了答案--或者不如说,我自以为已经豁然开朗。

“那么,原来这么多铺垫,就是为了他啊!”我这样想。

这个发现使得之前本来就非常精彩的叙述看起来显得更其杰出了。

多么令人如痴如醉的节奏!

在看完全书之后,我仍然坚持认为,在这个故事当中,其实最有价值的人物不是女主角,而是他的父亲--这个青年发迹,最后遭遇不幸晚年的假贵族,以及康多尔大夫。

他们自己的故事都完整地出现在小说当中,前者是通过第三者叙述,后者是通过第一人称自己的观察,两者都布置得自然而然,并且与男主人公自己的经历互相纠缠--一种心理上的,微妙的对照和启示。

与他们相比,女主人公的故事反而显得非常苍白,需要一再地加以强调和渲染,才能获得读者的注意。

出于这个原因,当小说进行到后半部分,叙述的重心开始转移到艾迪特身上,它就不再像前半部分那么精彩和流畅了。

这一部分值得注意的其实同样也不是艾迪特,而是这个年轻的少尉,这个“我”。

他跟所有人物发生这样那样的联系,所有人物也通过各式各样的方式影响他,从而导致他作出一个最后的决定。

后半部分几乎全然是内心化的,不知为什么,我曾经爱不释手的,茨威格的挑选故事和人物的眼光、他的描写方式、他内心化的细腻复杂的取向,如今却稍微使我有点难耐了。

我不认为小说中关于任何人人生经历的任何一段插叙,甚至是关于巴林凯身世的插曲,有旁生枝节之嫌。

我只怀疑,茨威格所写的在多大程度上符合他当时所构想的。

也许有一股力量,在叙述的过程中把他推到一旁去了一点。

但这也只是一个没有根据的,完全基于感觉的猜想。

总之我所理解的这个故事,不是一个姑娘与一个年轻男子的故事,也不是一个姑娘与她父亲的故事,当然也不是一个年轻军人的往事,而是三个男人之间的故事。

从这个意义上来说,艾迪特只是配角。

更具体地说,它是关于世界尚未被毁灭那时候的,三个男人的回忆。

在小说的结尾,那明显茨威格式的,对于战前世界的缅怀,给这个悲惨沉闷的故事也蒙

上了一层浅蓝色薄纱。

再沉痛、再令人难堪的苦难,相对这已经失去希望的结尾而言,也显得不那么沉痛,不那么令人难堪了。

当一个人的心中不再有爱与同情,她便变得冷酷。

冷酷使一个人变得恐怖,变得绝望,变得低贱、变得没有价值。

变得不漂亮。

但是,是什么使很多人的眼睛,就那样失去了光彩?是什么使很多人的心里,再也没有爱与同情的力量?不要相信你所看到的一个人的衣着或神态,但相信你所看到的她的眼睛。

如果她的眼中总是闪耀着热情活力的光芒,那是她对生活的热情,那是爱与同情的力量。

爱自己,爱家人,爱朋友,爱同事,同情每一个努力的人,同情每一个弱者,同情每一个穷苦的人。

爱与同情使一个人变得不平凡、变得有价值、变得高贵、变得更漂亮。

那是人格魅力的一部分。