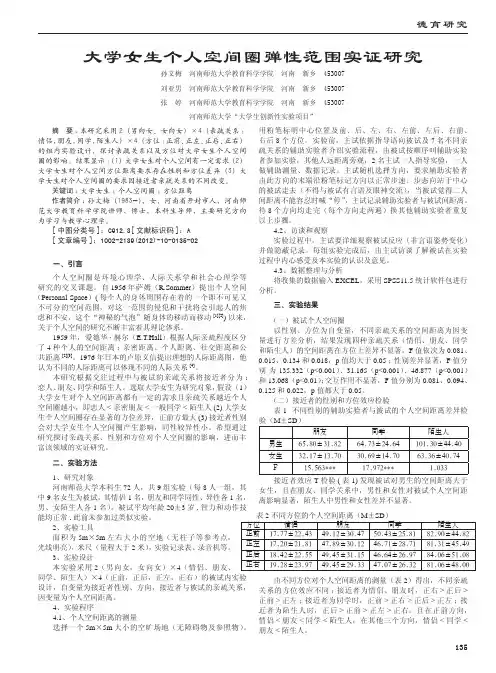

大学女生个人空间圈弹性范围实证研究_孙文梅

- 格式:pdf

- 大小:2.44 MB

- 文档页数:2

《圈层化视角下内蒙古地区大学生群体微信使用倦怠行为研究》篇一一、引言随着互联网技术的迅猛发展,社交媒体成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

微信作为中国主流的社交平台之一,在大学生群体中具有极高的普及率。

然而,过度依赖微信可能导致大学生出现使用倦怠的现象。

本研究以内蒙古地区的大学生为研究对象,从圈层化视角出发,探讨其微信使用倦怠行为的特征、原因及影响。

二、研究背景及意义内蒙古地区大学生群体作为青年中的一部分,其社交行为及习惯的变迁是社会发展的重要标志。

微信作为他们主要的社交工具,其使用倦怠行为不仅关乎个人社交习惯的养成,也反映了当前社交媒体使用的普遍问题。

研究此现象有助于了解大学生群体的心理需求、社交习惯以及他们对新媒体技术的适应与排斥。

三、研究方法及数据来源本研究采用定性与定量相结合的研究方法,结合问卷调查、深度访谈和观察法等多种方式收集数据。

问卷内容涵盖大学生微信使用频率、使用时长、使用目的、圈层化特征以及使用倦怠的表现等方面。

深度访谈则针对具有代表性的个案进行,以深入了解其使用微信的体验和感受。

同时,我们还对内蒙古地区大学生的日常微信使用进行了观察,以期获取更全面的数据。

四、圈层化视角下的微信使用特征内蒙古地区大学生在使用微信时,形成了明显的圈层化特征。

不同圈层的大学生在使用微信时具有不同的目的和习惯。

例如,学习圈层的大学生更倾向于使用微信进行学术交流和资料分享,而社交圈层的大学生则更多地用于维持人际关系和娱乐消遣。

不同圈层之间存在交互和融合的现象,但同时也伴随着一定的排他性。

五、微信使用倦怠行为的特征及表现微信使用倦怠行为在内蒙古地区大学生中普遍存在。

主要表现为对微信信息回复的不及时、不积极,甚至出现删除微信好友、减少使用微信等行为。

此外,部分大学生还表现出对微信功能的依赖性减弱、对社交媒体的敏感度降低等现象。

这些行为反映了大学生对微信这一社交工具的抵触和厌倦情绪。

六、微信使用倦怠行为的原因分析造成大学生微信使用倦怠的原因主要有以下几个方面:一是过度依赖导致的时间压力和压力感;二是社交媒体信息过载,导致信息筛选和处理成本增加;三是微信功能的同质化使得大学生对单一功能产生厌倦;四是现实生活中的人际关系问题在微信上得到体现和放大。

国内个人空间研究文献综述作者:徐静来源:《青年与社会》2015年第08期【摘要】文章从内涵、研究理论、影响因素、国内现有研究对个人空间研究进行梳理,笔者发现现有研究的不足有样本缺乏代表性,且研究方法单一、没有系统性,实验环境和自然环境的差距研究主题范围小等。

【关键词】国内;个人空间;文献综述一、背景在特定空间与环境中不会紧挨着陌生人坐,心理学家把这称为尊重个人空间的适当疏远原则。

通过对个人空间研究的文献综述,笔者发现现有研究的几点不足。

二、研究现状(一)内涵上世纪六十年代,心理学家萨姆(R.Sommer),最早提出了个人空间(Personal Space)的概念。

他曾这样定义:个人空间是围绕一个人身体的看不见界限又不受他人侵犯的一个区域。

Horowitz(1965)扩展了身体缓冲区的想法,并通过实验证实了个人和私人空间的存在。

1959年,爱德华·霍尔(E.T.Hall)在《无声的语言》中阐明了这一观点,区分了四种个人空间距离:亲密距离、个人距离、社交距离和公众距离。

吉福特(R.Gifford)和普赖斯(J.Price)认为个人空间有两类:A 类个人空间和 B 类个人空间。

前者是客观的,从外部可测定的距离;后者是主观经历的距离,是在社交中个人的感觉的距离,要求处在正常人际距离的个人来判断自己与他人的距离。

物理学家和自然哲学家林赛和马根脑认为,从心理学看,空间只是一种感官的知觉形式,所以每一个人都有自己的空间,叫“个人空间”亦称“私有的空间”、“心理学空间”,以示同“公共的空间”或“物理学空间”及“纯粹概念上的空间”等相区别。

(二)理论个人空间研究的理论主要有,获得理论、均衡理论、激发状态理论以及刺激模式理论。

获得理论,有关个人空间意识的获得的唯一理论就是社会学习理论。

个人空间意识个人在不断成长过程中逐渐学会的行为。

均衡理论,人与人之间的交往都包含有趋近和逃避两种倾向。

在人际中,最适宜的清醒时两股力量相互平衡而达到均衡。

《“使用与满足”理论视角下的蒙古族大学生微信使用研究》篇一使用与满足理论视角下的蒙古族大学生微信使用研究摘要:本文以“使用与满足”理论为视角,对蒙古族大学生微信使用行为进行了深入研究。

通过问卷调查、深度访谈和观察等方法,探讨了蒙古族大学生微信使用的动机、需求、满足程度及其影响因素。

研究结果表明,蒙古族大学生在使用微信时,主要出于社交、信息获取、娱乐等多种需求,而微信平台也提供了相应的满足机制。

本文旨在为理解蒙古族大学生微信使用行为及其对社交媒体发展的影响提供参考。

一、引言随着互联网技术的迅猛发展,社交媒体已成为人们日常生活的重要组成部分。

微信作为中国最受欢迎的社交媒体平台之一,其用户群体广泛,包括大量的蒙古族大学生。

本文从“使用与满足”理论出发,探讨蒙古族大学生微信使用的动机、需求及满足程度,以期为理解该群体的社交媒体使用行为提供新的视角。

二、理论背景:“使用与满足”理论“使用与满足”理论强调个体基于特定需求而使用媒体,并通过媒体使用来满足这些需求。

该理论认为,媒介的使用是一种具有明确目的的行为,用户基于自身的需求和兴趣选择媒介,并从中获取满足。

在社交媒体领域,这一理论适用于解释用户为何选择使用特定的社交平台以及如何通过平台满足自身需求。

三、研究方法本研究采用问卷调查、深度访谈和观察等方法,对蒙古族大学生微信使用行为进行深入研究。

问卷调查旨在了解被调查者的基本情况、微信使用习惯和需求满足情况;深度访谈则用于补充问卷调查的不足,深入了解被调查者的微信使用动机和满足程度;观察法则用于记录被观察者的微信使用行为和互动模式。

四、研究结果1. 蒙古族大学生微信使用动机与需求研究发观,蒙古族大学生使用微信的主要动机包括社交需求、信息获取需求、娱乐需求等。

他们通过微信与朋友、家人保持联系,获取各类信息,以及享受微信提供的娱乐功能。

2. 微信满足蒙古族大学生需求的方式微信作为一款综合性社交平台,为蒙古族大学生提供了多种满足需求的方式。

个人空间圈的性别差异的验证【摘要】每个人的身体周围都存在着一个既不可见又不可分且不容侵犯的空间范围,即个人空间圈。

本实验旨在验证个人空间圈的在大学生群体中的存在,探讨不同性别群体的个人空间距离是否存有差异,以及性别对个人空间距离的影响。

结果发现,大学生群体的个人空间距离在性别上不存在显著差异,但和实验主试的性别却有着很大关系。

【关键词】个人空间圈;大学生;性别差异1 引言自从20 世纪60 年代心理学家萨默(R. Sommer) 提出个人空间(Personal space) 的概念,他认为,每个人的身体周围都存在着一个既不可见又不可分的空间范围,对这一范围的侵犯和干扰将会引起人的焦虑和不安,这个神秘的气泡随身体移动而移动,它并不是人们的共享空间,而是在心理上个人所需要的最小的空间范围。

1959 年爱德华·霍尔(E. T. Hall) 明确地界定了人际空间距离的概念: 指当人们进行交际的时候, 双方所形成的物理上的空间距离, 并根据人际间亲昵与疏远的程度区分了4 种个人空间的距离: 亲密距离(0~ 18 英寸) , 这是亲人、夫妻之间的沟通和交往距离; 个人距离(1. 5~ 4 英尺) , 这是朋友之间的交往距离; 社交距离(4~ 12 英尺) , 这是彼此认识的人之间的交往距离; 公众距离(12~ 25 英尺) , 这是在正式场合、演讲或其他公共场合沟通时的人际距离。

而吉福特(R.Gifford) 和普赖斯(J. P rice) 认为个人空间有两类:A 类个人空间和B 类个人空间。

前者是客观的, 从外部可测定的距离, 可称作心理学家的个人空间; 后者是主观经历的距离, 是在社交中个人的感觉的距离。

个人空间心理范围大小受到个人特点、社会习惯、文化、环境诸多因素的影响。

就个人特点而言,性别、年龄的影响尤为明显。

一般说来,女性比男性的个人空间为小,我们对此提出问题,男性女性在对异性的个人空间圈范围大小是否存在显著差异,性别组合及方位大学生个人空间圈大小是否有显著性影响,为了验证以上的这些假设,我们进行了实验研究。

心理弹性研究综述【摘要】本文是关于心理弹性研究综述的文章。

在我们介绍了心理弹性研究的概述。

在我们分别探讨了心理弹性的定义与特点、影响因素、测量方法、训练和提高方法,以及研究的意义和发展趋势。

在我们对心理弹性研究进行了总结。

我们希望通过这篇文章,读者能够更全面地了解心理弹性的概念及其在心理学领域中的重要性,同时也能够对心理弹性的训练与提高有更深入的认识。

心理弹性研究将有助于我们更好地理解人类心理的复杂性,为心理学领域的发展提供重要的参考和方向。

【关键词】心理弹性、研究、综述、定义、特点、影响因素、测量方法、训练、提高、意义、发展趋势、总结1. 引言1.1 心理弹性研究综述概述心理弹性是指一个人在面对困难、挫折或压力时能够迅速恢复并适应,保持稳定心态和积极情绪的能力。

心理弹性被认为是一种重要的心理资源,可以帮助个体更好地适应生活中的各种挑战和变化。

近年来,关于心理弹性的研究逐渐增多,被广泛关注和探讨。

心理弹性的研究内容涉及心理学、教育学、心理医学等多个领域,研究者们致力于探究心理弹性的定义、影响因素、测量方法、训练和提高方法,以及其在人类生活中的意义和发展趋势。

通过对心理弹性的深入研究,人们可以更好地了解个体心理健康和适应能力的形成机制,为提高人们的心理素质和应对能力提供理论支持和实践指导。

本文将对心理弹性的研究进行综述,探讨其概念、特点、影响因素、测量方法、训练和提高方法,以及未来的发展趋势,旨在为读者提供一份全面的心理弹性研究综述,增进对这一重要领域的了解和认识。

2. 正文2.1 心理弹性的定义与特点心理弹性是指个体在面对生活中困难和挑战时,能够灵活应对、适应变化、保持稳定和积极心态的能力。

具体来说,心理弹性包括以下几个方面的特点:1. 韧性:心理弹性使个体能够承受挫折和失败,从而更快地恢复正常状态,重新振作起来。

这种韧性能够帮助个体渡过生活中的困难时期,不至于被过度压力所击倒。

2. 适应性:心理弹性还包括个体在面对不断变化的环境时,能够灵活调整自己的思维和行为,以适应新的情况。

大学生心理弹性与人格特征、情绪调节方式及中性情绪面孔知觉的关系1. 成人心理弹性量表()成人心理弹性量表(Resilience Scale for Adults, RSA)本研究使用了成人心理弹性量表(RSA)来评估被试者的心理弹性水平。

RSA量表包括33个项目,采用5点计分,从0“完全不是这样”到4“几乎总是这样”。

该量表在国内大学生中有良好的信效度。

在研究中,全部被试的RSA量表得分范围为71132。

根据27的划界标准,对RSA量表进行排序,选取了高分组和低分组各27人。

这些被试在两个量表中同时处于高分组和低分组的,即分别归为心理弹性高分组和低分组被试。

2. 心理弹性量表()成人心理弹性量表(Resilience Scale for Adults, RSA)[3]。

该量表包括33个项目,采用5点计分,从0“完全不是这样”到4“几乎总是这样”。

该量表在国内大学生中有良好的信效度[10,11]。

心理弹性量表(ConnorDavidson resilience scale, CDRISC),由Connor和Davidson编制。

该量表包括3个因子共25个项目,同样采用5点计分,从0“完全不是这样”到4“几乎总是这样”。

该量表能够有效地测量美国普通人群及临床患者的心理弹性状况[12],在中国人群中的信效度也较好[13]。

根据这两个量表的得分,研究者对被试进行了心理弹性高分组和低分组的筛选。

全部被试的RSA量表得分范围为71132,CD量表得分范围为4593。

以27为划界标准,对RSA量表和CD量表进行排序,分别选取RSA量表和CD量表中的高分组和低分组各38人。

在两个量表中同时处于高分组和低分组的被试即分别归为心理弹性高分组和低分组被试。

3. 情绪调节方式问卷本研究中使用的情绪调节方式量表是由黄敏儿和郭德俊编制的。

该量表包括两个因子:宣泄调节和抑制调节,共包含24个项目。

被试者需要按照1“偶尔或无”到4“几乎总是”的4级评分标准进行作答。

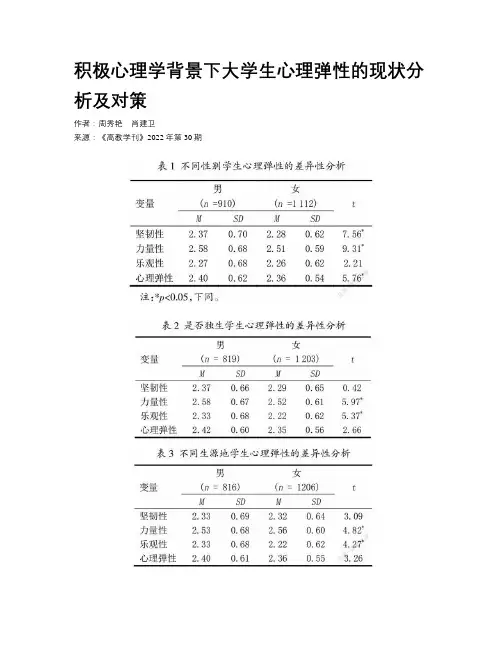

积极心理学背景下大学生心理弹性的现状分析及对策作者:周秀艳肖建卫来源:《高教学刊》2022年第30期摘要:随着积极心理学的兴起,心理弹性逐渐成为研究者关注的热点。

通过大量研究发现,心理弹性对大学生心理健康具有积极作用。

该文在已有理论和研究的基础上,从心理弹性的研究背景、研究方法、当前大学生的心理弹性水平、对策等角度出发,以期为大学生的心理健康教育提供一定的指导。

关键词:大学生;心理弹性;现状;对策;积极心理学中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0088-04Abstract: With the rise of positive psychology, psychological resilience has gradually become a hot topic to researchers. A large number of research has found the positive effect of psychological resilience on the mental health of college students. Based on the existing theory and research, this paper will provide some guidance for the college students' mental health education from the perspective of the research background, methods, psychological resilience level of college students and measures.Keywords: college students; psychological resilience; current situation; measure; positive psychology埃里克森認为,大学生正从青春期迈向成年早期,他们当前的重要任务是解决自我同一性和角色混乱的冲突。

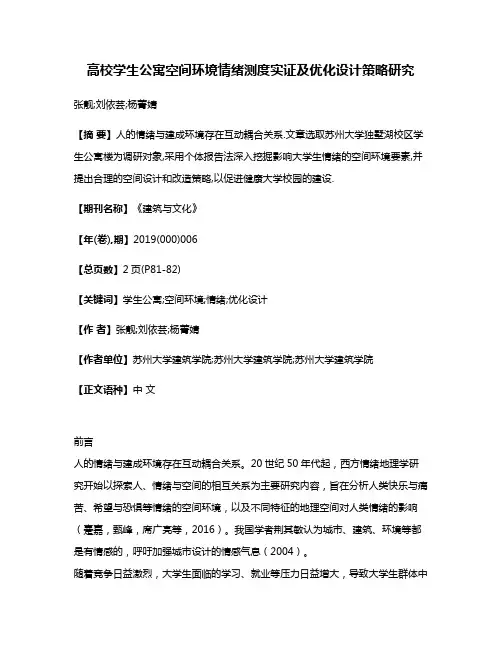

高校学生公寓空间环境情绪测度实证及优化设计策略研究张靓;刘依芸;杨菁婧【摘要】人的情绪与建成环境存在互动耦合关系.文章选取苏州大学独墅湖校区学生公寓楼为调研对象,采用个体报告法深入挖掘影响大学生情绪的空间环境要素,并提出合理的空间设计和改造策略,以促进健康大学校园的建设.【期刊名称】《建筑与文化》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】2页(P81-82)【关键词】学生公寓;空间环境;情绪;优化设计【作者】张靓;刘依芸;杨菁婧【作者单位】苏州大学建筑学院;苏州大学建筑学院;苏州大学建筑学院【正文语种】中文前言人的情绪与建成环境存在互动耦合关系。

20世纪50年代起,西方情绪地理学研究开始以探索人、情绪与空间的相互关系为主要研究内容,旨在分析人类快乐与痛苦、希望与恐惧等情绪的空间环境,以及不同特征的地理空间对人类情绪的影响(蹇嘉,甄峰,席广亮等,2016)。

我国学者荆其敏认为城市、建筑、环境等都是有情感的,呼吁加强城市设计的情感气息(2004)。

随着竞争日益激烈,大学生面临的学习、就业等压力日益增大,导致大学生群体中普遍存在焦虑的情绪,从而引发了一些心理健康问题。

出于人本主义的社会和情感关怀,如果大学校园空间设计中充分考虑到情绪健康的因素,将对校园空间环境提升和丰富内涵具有重要的参考价值。

学生公寓是大学生最主要的学习、生活场所,在大学生活中充当着一个家的角色,大学生一天之中最少要有三分之一的时间在公寓中度过。

公寓空间环境设计好坏直接关系到大学生的心理和生理健康。

本研究以高校学生公寓为对象,基于空间情绪的测度,深入挖掘影响大学生情绪的空间环境要素,旨在探讨如何通过空间设计达到舒缓压力和产生愉悦情绪的效果,从而提出合理的空间设计和改造策略,促进健康大学校园的建设。

1 研究设计与数据处理选取苏州大学独墅湖校区二期A03~A04学生公寓楼为调研对象。

该楼为女生宿舍,由南北两栋6层高宿舍楼及中央大厅组成。

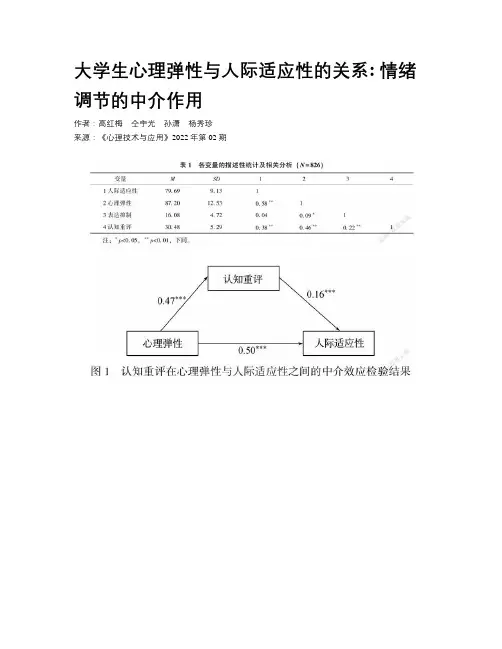

大学生心理弹性与人际适应性的关系: 情绪调节的中介作用作者:高红梅仝宇光孙潇杨秀珍来源:《心理技术与应用》2022年第02期摘要为探究心理弹性与人际适应性的关系及情绪调节的中介作用,采用心理弹性量表、情绪调节问卷和人际适应性问卷,对826名在校大学生进行问卷调查。

结果发现:(1)相比于城镇生源,农村生源大学生的人际适应性显著更低;(2)大一年级的人际适应性显著低于二、三年级,大四的人际适应性水平显著最高;(3)心理弹性、认知重评与人际适应性三者之间均呈显著正相关;(4)认知重评在心理弹性与人际适应性之间起部分中介作用。

未来研究可以通过认知重评训练提升大学生的人际适应性,促进其心理健康。

关键词人际适应性;心理弹性;情绪调节;大学生分类号B844DOI: 10.16842/ki.issn2095-5588.2022.02.0041引言大学阶段是青少年向成人发展的过渡时期,是个体人生的重要转折点。

这一阶段,随着多种观念和价值观的冲突与融合,大学生会面临一系列的心理适应问题。

其中,人际适应问题尤为突出(李全彩, 2002; 王钢,张大均,江琦, 2010)。

人际适应性是个体通过对人际环境的感知,调节自我、改变环境或他人,以形成和谐人际关系的能力,如与老师积极互动、自主处理同学关系等(王钢, 2007)。

研究發现,人际适应性较强的大学生幸福感指数较高(陈永香,刘晓薇, 2017)。

相反,人际适应性较差的大学生不仅会体验到焦虑、抑郁、孤独等负性情绪,甚至出现辍学、手机成瘾、攻击及自杀行为(沈力晔,程灶火,金明媚,奚晓岚, 2011; 张亚利,陆桂芝,宋相梅等, 2018; 张岩,雷婷婷,王华容,丁璐,李丹阳,周炎根, 2018)。

因此,探讨大学生的人际适应性是推动大学生心理健康必不可少的一部分。

作为心理健康的内在保护因子,心理弹性一直备受研究者的关注。

心理弹性也被称为心理韧性、复原力、抗逆力等,是指个体面对生活中的挑战、压力或威胁(如环境变化、经济压力、人际问题等)时,能够灵活应对、成功适应的能力(马伟娜,桑标,洪灵敏, 2007)。

大学生心理弹性与心理健康调查随着社会发展和人们生活水平的提高,大学生心理健康问题逐渐受到关注。

心理弹性作为一种积极的心理特质,对大学生的心理健康具有重要的影响。

本文旨在通过调查研究,探讨大学生心理弹性与心理健康之间的关系,以及影响大学生心理弹性的因素。

一、调查目的本次调查旨在了解大学生的心理弹性水平及与心理健康之间的联系,帮助大学生更好地掌握自身心理状态,提高心理适应能力。

二、调查方法本次调查采用问卷调查的方式,共邀请了500名大学生参与。

问卷内容包括个人基本信息、心理弹性水平评估以及心理健康状况等方面。

三、调查结果与分析1. 大学生心理弹性水平通过问卷调查分析,结果显示大学生的心理弹性水平普遍较高。

其中,男性大学生的心理弹性得分略高于女性大学生,可能与性别在心理发展方面的差异有关。

此外,不同年级的大学生之间在心理弹性水平上也存在差异,研究发现高年级的大学生相对具有更高的心理弹性。

2. 大学生心理健康状况调查结果显示,大学生的心理健康状况总体较好,但也存在一定程度的心理问题。

其中,焦虑和抑郁是大学生常见的心理困扰,表明大学生在面对学业压力和人际关系等方面存在一定困扰。

此外,睡眠质量也是大学生心理健康的一项重要指标,部分大学生存在睡眠不足或睡眠质量差的情况。

3. 大学生心理弹性与心理健康的关系通过相关分析统计,研究发现大学生的心理弹性与心理健康之间存在显著相关性。

心理弹性水平较高的大学生更容易应对生活中的挫折和困难,具有更好的心理适应能力,从而更好地维持心理健康。

四、影响大学生心理弹性的因素1. 学业压力高等学历教育中,学业压力普遍存在,是影响大学生心理弹性的重要因素之一。

合理的学业安排、良好的学习方法以及适当的心理调适技巧对提高大学生心理弹性具有积极作用。

2. 人际关系大学生处于社交环境中,人际关系的质量对心理弹性起到重要影响。

良好的人际关系有助于大学生情感上的支持和社会支持,提升大学生的心理弹性水平。

社会学论文当代女大学生性行为现状及影响因素的研究综述当代女大学生性行为现状及影响因素的研究综述导言近年来,随着社会的不断发展和进步,女大学生的性行为逐渐成为一个备受关注的话题。

本文旨在对当代女大学生的性行为现状进行综述,并探讨影响这一现状的因素。

一、性行为现状1. 性行为普遍化趋势随着社会观念的开放和性教育的普及,女大学生的性行为普遍化趋势逐渐增加。

调查数据显示,越来越多的女大学生在大学期间开始有性经历。

2. 性行为频率与伴侣数量女大学生的性行为频率和伴侣数量呈现多样化。

有的女大学生选择保持贞操,有的则选择与固定伴侣发生性关系,还有一部分女大学生在大学期间拥有多个性伴侣。

3. 性行为态度与价值观女大学生的性行为态度和价值观也存在差异。

有的女大学生对性持保守态度,将其视为婚姻的一部分;而另一些女大学生则更加开放,认为性是个人自由和享受的一种方式。

二、影响因素1. 社会观念与价值观社会观念和价值观对女大学生的性行为产生着重要影响。

传统的性观念和道德约束可能导致女大学生对性持保守态度,而较为开放的社会观念则有助于女大学生更自由地表达自己。

2. 性教育与知识水平性教育的普及和女大学生的知识水平也是影响性行为的因素之一。

良好的性教育可以帮助女大学生正确了解性知识,提高性行为的安全性和健康性。

3. 媒体与网络影响媒体和网络的普及使得大量的性相关信息可以轻易获取。

这些信息可能对女大学生的性行为态度和行为选择产生影响,引导她们形成不同的性观念。

4. 人际关系与社交环境女大学生的人际关系和社交环境也会对性行为产生影响。

与性伴侣的关系、朋友圈子的影响以及社交活动的频繁程度都可能对女大学生的性行为决策产生影响。

三、影响因素的分析与讨论1. 社会观念与性教育传统的社会观念和性教育的不足可能导致女大学生对性行为持保守态度。

因此,加强性教育的普及和内容的全面性非常重要,以帮助女大学生正确理解性行为,并形成健康的性观念。

2. 媒体与网络的影响媒体和网络的普及为女大学生提供了大量的性相关信息,但其中也存在着不准确和误导性的内容。

关于心理弹性研究的文献综述姓名:郝文辉学号:2011201271专业:思想政治教育前言心理弹性是当前心理学界的一个研究热点,现如今无论是当代大学生也好,还是未成年正面临升学压力的青少年,还是已经步入工作岗位的社会成员,每个人都会有自己的相对应的心理弹性,也相应有自己的弹性应对,也就是指个人面对生活困境境、创伤、威胁及工作压力的良好适应力,是个人面对压力和挫折的反弹能力。

关于心理弹性的概念,国内外学者有不同的解释与看法,关于心理弹性虽然有许多不同定义,但各种定义之间并非完全对立,相反,它们之间有许多相通的部分,他们都强调个体经历压力、逆境或创伤等消极生活事件以及之后的成功适应和良好发展。

对心理弹性的概念在不同学者的分析整理基础上进行总结,对心理弹性在不同群体中的不同作用来进行分析,对如何增强人们的心理弹性进行评价与总结。

一、关于心理弹性概念的分析作为科学意义上的心理弹性概念,在国内外至今没有一个统一而明确的定义。

国内研究者除了译为“心理弹性”外,还有很多不同的译法,如“心理韧性”、“恢复力”、“复原力”和“压弹”等。

王红晓在《心理弹性与高职生心理健康》中对于心理弹性的定义为心理弹性是指心理适应性的强弱,即面对事情和压力时的变迁能力、弹性思考模式,是心理发展未受逆境和重压严重影响和伤害的现象。

我国学者朱森楠对心理弹性的界定得到了普遍的认可,他认为,“心理弹性是个体面对内外压力困境时,激发内在潜在认知、能力或心理特质,运用内外资源积极修补、调适机制的过程,以获取朝向正向目标的能力、历程或结果”。

目前学术界关于心理弹性的定义有三种:品质性定义、过程性定义、结果性定义。

(1)品质性定义。

大多数研究者将心理弹性看作是个人的一种能力或品质,是个体所具有的特征。

(2)过程性品质。

有些研究者将心理弹性看成是一种动态的发展变化过程。

(3)结果性定义,重点从发展结果上定义心理弹性。

从以上各学者对于心理弹性概念的理解出发,我认为心理弹性的概念必须包含两个基本要素。

某高校大学生心理弹性与人际交往的关系研究作者:李影来源:《新教育时代·教师版》2018年第45期摘要:目的对大学生心理弹性和人际关系进行调查研究,为促进大学生心理健康提供依据。

方法采用心理弹性量表和人际关系量表对150名大学生的问卷调查。

结果大学生心理弹性在性别上存在显著差异,大学生人际交往能力在性别上存在显著差异,大学生心理弹性与人际交往能力存在正相关。

结论心理弹性可以有效的预测大学生的人际关系。

关键词:心理弹性人际交往大学生心理弹性作为一种积极的心理品质,对个体成功应对压力并获得良好的发展具有重要意义。

心理弹性的定义是主体对外界变化了的环境的心理及行为上的反应状态。

该状态是一种动态形式,有其伸缩空间,它随着环境变化而变化,并在变化中达到对环境的动态调控和适应。

因此,心理弹性既有个体的先天因素,也有后天的条件因素。

环境、教育都会对其产生影响,而在已有的研究基础上我们不难发现,个体对于外界环境的调控能力与个体自身的适应性水平呈现了一种正相关。

心理弹性越高的人,可以更好的适应环境的变化。

研究心理弹性对人际关系的影响作用,对于提高大学生人际关系能力和心理健康水平有重要作用。

[1]一、研究方法1.研究对象采用问卷调查法向某校150大学生同时发放两种量表,回收问卷130份,其中有效问卷100套,其中男生53人,女生47人。

[2]2.研究工具(1)心理弹性量表(CD-RISC)采用于肖楠和张建新(2007)翻译修订的 Connor-Davison心理弹性量表。

该量表共25 个项目,采用里克特氏5点量表评定法,从0~4表示从来不、很少如此、有时如此、经常如此、一直如此。

该量表包含3个因子,即坚韧性、力量性和乐观性。

总分越高,表示心理弹性水平越高,适应环境的能力就越强。

该中文版量表的内部一致性系数为 .91,且具有良好的效标效度,本研究中,其α系数为 .89。

CD-RISC量表对于心理弹性的预测效力已得到大量研究的证明,具有良好的信、效度,有较强可用性。

大学生工程技术素养的性别差异研究——以上海市9所高校为例孙艳丽(华东理工大学高等教育研究所,上海200237)摘要:通过对上海9所高校大学生工程技术素养的问卷调查,采用描述性统计与回归模型分析发现:大学生工程技术素养存在性别刻板印象,男生的工程技术素养显著高于女生。

但在具体维度上男女生各有优劣,男生在工程知识、工程实践维度得分显著高于女生,女生在工程伦理维度得分显著高于男生,在工程技术维度,男女生没有显著差异。

影响学生工程素养的因素方面,兴趣与职业期望对男女生的工程技术实践、技能均具有显著影响;学科类别、家庭所在地、学校类别对学生的工程技术知识、技能、实践均有不同程度的显著影响。

建议从社会层面构建男女平等的文化氛围,加强女大学生工程技术兴趣培养,开设工程技术类通识课程,强化有德性工程师的培养,营造良好的制度环境等方面着手,提升不同性别学生的工程技术素养。

关键词:大学生;工程技术素养;科学素养;技术素养;性别差异A Study on the Gender Differences in Engineering and Technical Literacy of College Students:A Case Study of9Universities in ShanghaiSUN Yanli(Institute of Higher Education,East China University of Science and Technology,Shanghai200237,China)Abstract:Through a questionnaire survey on the engineering and technical literacy of students from9 universities in Shanghai,using descriptive statistics and regression model analysis,this study found that:there were gender stereotypes in engineering and technical literacy of college students,and male students'engineering and technical literacy was significantly higher than that of female students.However,male and female students had their own advantages and disadvantages in specific dimensions.Male students scored significantly higher than female students in engineering knowledge and engineering practice,whereas female students scored significantly higher than male students in engineering ethics dimensions.There was no significant difference between male and female students in engineering technology.In terms of factors that affect students'engineering and technical literacy,interest and career expectations had a significant impact on the engineering practice and skills of both male and female students.Subject category,home location,and school category had significant effects on students' engineering knowledge,skills,and practice to varying effect sizes.It is recommended to build a cultural atmosphere of equality between men and women from the social level,strengthen the cultivation of female college students' interest in engineering technology,establish general education courses in engineering technology,strengthen the moral and ethical training of engineers,and create a benign institutional environment and other aspects to improve the engineering and technical literacy of students of different genders.Keywords:college student;technology and engineering literacy;scientific literacy;technology literacy; gender difference科学与工程领域的性别差异研究由来已久,关注点一方面在于科学与工程职业领域的性别刻板印象,已有研究从生理结构、文化建构、社会制度等方面分析女性在这些领域数量少、占比小、成就地位低的原因;另一方面聚焦于中小学教育阶段,通过对学生数学、化学、科学素养等的测量,分析中小学生科学相关课程学习中的性别差异。