隋唐时期的山西

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

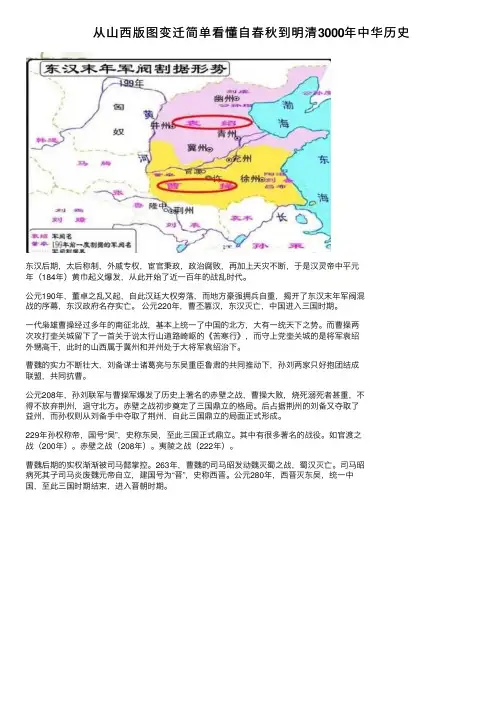

从⼭西版图变迁简单看懂⾃春秋到明清3000年中华历史东汉后期,太后称制,外戚专权,宦官秉政,政治腐败,再加上天灾不断,于是汉灵帝中平元年(184年)黄⼱起义爆发,从此开始了近⼀百年的战乱时代。

公元190年,董卓之乱⼜起,⾃此汉廷⼤权旁落,⽽地⽅豪强拥兵⾃重,揭开了东汉末年军阀混战的序幕,东汉政府名存实亡。

公元220年,曹丕篡汉,东汉灭亡,中国进⼊三国时期。

⼀代枭雄曹操经过多年的南征北战,基本上统⼀了中国的北⽅,⼤有⼀统天下之势。

⽽曹操两次攻打壶关城留下了⼀⾸关于说太⾏⼭道路崎岖的《苦寒⾏》,⽽守上党壶关城的是将军袁绍外甥⾼⼲,此时的⼭西属于冀州和并州处于⼤将军袁绍治下。

曹魏的实⼒不断壮⼤,刘备谋⼠诸葛亮与东吴重⾂鲁肃的共同推动下,孙刘两家只好抱团结成联盟,共同抗曹。

公元208年,孙刘联军与曹操军爆发了历史上著名的⾚壁之战,曹操⼤败,烧死溺死者甚重,不得不放弃荆州,退守北⽅。

⾚壁之战初步奠定了三国⿍⽴的格局。

后占据荆州的刘备⼜夺取了益州,⽽孙权则从刘备⼿中夺取了荆州,⾃此三国⿍⽴的局⾯正式形成。

229年孙权称帝,国号“吴”,史称东吴,⾄此三国正式⿍⽴。

其中有很多著名的战役。

如官渡之战(200年)。

⾚壁之战(208年)。

夷陵之战(222年)。

曹魏后期的实权渐渐被司马懿掌控。

263年,曹魏的司马昭发动魏灭蜀之战,蜀汉灭亡。

司马昭病死其⼦司马炎废魏元帝⾃⽴,建国号为“晋”,史称西晋。

公元280年,西晋灭东吴,统⼀中国,⾄此三国时期结束,进⼊晋朝时期。

公元220到280年,⼀共存在了六⼗年的三国时代是上承东汉下传西晋的⼀个过渡时代。

⾃东汉就⼗分壮⼤的司马家族逐渐的掌握了兵权,直到265年,司马炎取代了曹魏,建⽴了晋朝,魏国也因此灭亡,在消灭吴国之后最终三国归晋。

⾸都在洛阳的西晋,从266年晋武帝建国开始,传四帝,国祚51年。

西晋开始⼤量游牧部落内迁于是就有了历史上的⼋王之乱和五胡⼗六国。

长治历史上⼈物⽯勒就是匈奴贵族刘渊起兵后逐渐壮⼤的,后来⽯勒逐渐的攻陷了洛阳和长安,直到316年,西晋彻底灭亡,次年西晋皇族司马睿南迁后建⽴起东晋王朝。

ANHUIWENXUE 安徽文学安徽文学2018年3期总第416期试论山西在古代中国的地位申晓颖山西师范大学摘要:山西简称晋,别称三晋、山右、河东。

山西有文字记载的历史已达三千年,它人灵地杰,历史悠久,并且是中国的早期发祥地之一。

山西被世人誉为“华夏文明摇篮”,并且享有“中国古代文化博物馆”的素雅称号。

关键词院山西表里山河地位晋商作为山西的一个雅称,“表里山河”是最为形象生动的描绘。

该词出自《左传·僖公二十八年》:“子犯曰:‘战也。

战而捷,必得诸侯。

若其不捷,表里山河,必无害也。

’”其释义:“表里:即内外。

外有大河,内有高山。

指有山河天险作为屏障。

”在中国古代,帝王不管是分封诸侯还是设置郡县一般都要采取“割裂山河”的原则。

山西由于县县有山、无县不山,山岭阻隔,故而凭借着其得天独厚的地理优势在古代中国占据重要的战略地位。

一、远古时代的山西首先说远古时代,数十年来的考古挖掘成果充分地说明山西在远古那个时代是一个具有举足轻重地位的地区。

中国境内已经被发掘的旧石器时代遗址不仅遍布山西南北各地,而且从数量上看,全国各地无出其右。

从一定程度上可以说明山西在石器时代是全国的一个文化中心。

远古时期距离我们现实遥不可及,却与山西有着密不可分的关系,据《太平寰宇记》记载:“女娲墓,在赵简子城东南五里。

高二丈。

”又据《大清一统志·霍州直隶州》载:“娲皇陵,在赵城县东南一里。

”不仅如此,山西境内还有“女娲陵”、“炎帝陵”、“稷王山”等中国民族伟大祖先们的活动遗迹。

并且那个时期的中国民族信仰中最古老的神灵之一的女娲为众人所熟悉的,正是由于这里拥有着女娲庙、女娲墓和女娲活动过的遗迹,故而说明山西与女娲也有着不解之缘。

据历史传说和文献资料所载,旧石器时代晚期至新时代时期,山西气候温和,物产丰富,凭借其具备古代人类生存生活的安全性、封闭性、隐蔽性、防御性和生存资源性等特征而享有“山河环护”的美誉。

因此可以证明古代山西自然而然地成为中国民族先祖们生存居住的天然温床和摇篮,从而进一步证明山西在远古时期社会文明中的重要地位,换言之,甚至可以说中国民族和中华文化都是从山西向外扩展和延伸的。

吕梁市历史沿革

吕梁市,位于山西省西南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

吕梁市的

历史沿革可以追溯到古代战国时期,曾是晋国的一部分,后来演变成为一个重要的商

贸城市。

在隋唐时期,吕梁市逐渐发展成为一个繁华的商业中心,吸引了大量商贾和

文人前来交流。

起源与发展

吕梁市的起源可以追溯到战国时期,当时这里是晋国的一部分,是战国时期晋国

的重要据点之一。

随着历史的演变,吕梁市逐渐发展壮大,成为一个重要的商贸城市。

在隋唐时期,吕梁市的地位日益凸显,成为黄河流域的商业重镇,繁荣的商业活动吸

引了众多商人和文人前来。

繁荣时期与变迁

隋唐时期,吕梁市达到了繁荣的巅峰,商业繁华,文化昌盛。

然而,随着历史的

变迁,吕梁市也经历了风风雨雨。

在宋元明清等朝代,吕梁市的地位有所起伏,但作

为一个重要的商业城市,吕梁市一直保持着活力和魅力。

近代以来,吕梁市在政治、

经济和文化等方面都发生了巨大的变化,成为山西省的重要城市之一。

现代吕梁

如今的吕梁市,既保留了悠久的历史文化传统,又展现出现代化的城市风貌。

吕

梁市在经济发展、文化建设、旅游业等方面取得了显著成就,吸引着越来越多的人们

前来参观和投资。

吕梁市的历史沿革不仅是一段辉煌的历史,更是对这座城市不断发

展壮大的见证。

山西历史文化简介一、关于山西因地处太行山之西而得名,东有太行屏蔽,西、南以黄河为天堑,北有长城拱卫,因外河而内山,自古就有“表里山河”之称。

春秋战国时期属晋国地,故简称晋。

公元前453 年,韩、赵、魏三家分晋,所以又有“三晋”之别称。

山西是中华民族和中华文明的发祥地之一。

神话传奇中的女娲补天、神农尝百草、精卫填海、后羿射日、大禹治水、愚公移山都是发生在这里。

尧、舜、禹都在山西建都立业。

尧都平阳,在今临汾一带;舜都蒲坂,在永济四周;禹都安邑,则在夏县境内。

中国第一个王朝夏,就在晋南、豫西一带。

春秋时期,晋文公定都曲沃,成就一代霸业。

隋末,太原成为李唐王朝飞龙之地,因此太原至今有龙城之谓。

明清时期晋商崛起,使得平遥,太谷等地成为中国当时的金融中心。

可以说,从远古时期直到清末,山西在全国始终占据着举足轻重的位置。

所以清朝学者顾祖舆这样说:“山西居京师上游,表里山河,称为完固,且北收代马之用,南资盐池之利,因势乘便,可以附天下之背而扼其吭也”,“是故天下之形势,必有取于山西也”。

二、山西历史名人在漫漫历史长河中,山西人才辈出,群星璀灿,数不胜数。

如晋文公重耳,女皇武则天,美人杨贵妃,富商猗顿,政治家蔺相如、霍光、狄仁杰,裴度,改革家戊戌六君子的杨深秀,军事家廉颇、卫青、霍去病、关羽、杨业、薛仁贵,文学家王勃、王维、王之涣、王昌龄、王翰、宋之问、柳宗元、白居易、温庭筠、司空图、元好问、罗贯中,学者司马光,书法家米芾、傅山,戏曲家关汉卿、白朴、郑光祖,“元四家”里山西就占了三家,当代则有彭真、、薄一波、赵树理等等。

三、关于盐湖在运城有盐湖,又称中国的死海。

盐湖产盐,除了储量丰富的高浓度的卤水,还要有阳光的爆晒和强风的吹拂。

晋南枯燥多风,正所谓天时地利。

盐湖产盐和海盐、井盐不同,是天日晒盐,自然结晶,人工捞采,和另外两种采盐方式相比,本钱低、盐质好、产量大,而且这里地处中原,经济兴旺,交通便利,因此从周朝开头,盐湖已被官方看重和掌握,从那时到唐朝以前几千年都是承受这种原始的生产方式,到唐朝则变革为垦畦浇晒,就是用人力垦地为畦,将卤水灌入畦内,利用天日蒸发晒盐,这样又进一步提高了盐的产量和质量。

山西太原历史简介太原古称晋阳。

在祖国悠久的历史长廊中,像一颗璀璨的明珠,闪烁着熠熠的光辉。

许多地下出土文物表明,早在旧石器和新石器时代,我们的祖先就在太原这块土地上生育繁衍,并且创造了灿烂的文化。

大约在公元前497年前古晋阳城问世,历经春秋、战国、秦、两汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代等十数个朝代,太原一直是中国北方的一个军事重镇。

从公元979年赵宋毁太原,新兴的太原又先后在宋、金、元、明、清等数朝中崛起,不仅是军事重镇,而且发展成为著名的文化古城和商业都会。

在太原历史上有许多值得记载的传说和大事:从“台骀降龙”变龙山,夏禹治水改龙头山为系舟山的神话传说;从公元前11世纪周成王封其弟叔虞于唐,其子燮父改唐为晋,到公元前497年赵简子的家臣董安予创建晋阳城;从公元前453年赵、韩、魏瓜分了晋国领地,“三分其晋”,定晋阳成为赵国都城,到公元前180年刘恒在晋阳“龙潜”16年后即位汉文帝;从公元304年东晋并州刺史刘琨为抵御匈奴入侵9年喋血保卫晋阳,到550年北魏高欢、高洋父子定晋阳为“霸府”、“别都”;从公元617年李渊、李世民父子起兴晋阳夺取天下,称晋阳为“龙兴”之地,把晋阳定为“北都”、“北京”,到公元923年——960年李存勖、石敬搪、刘知远和刘崇兄弟凭借晋阳争夺天下,走马称帝建立后唐、后晋、后汉、北汉,称晋阳为“龙城”;从公元960年赵匡胤黄袍加身,建立宋朝,到赵氏兄弟经“三下河东”,于公元979年攻下晋阳,为“钉”、破“龙脉”,火烧水灌,彻底摧毁晋阳;从公元982年赵宋派潘美在唐明镇重建太原城,到金元狼烟,从明清扩建太原,商业兴起,到又遭天灾人祸,日渐萧条。

太原,可谓几度兴衰,历经沧桑。

本文将就太原历史上几次大的兴衰,作简要的阐述。

但究竟应从哪些方面作为衡量兴衰的标准呢?笔者未作专门研究,加上太原历史史料记载存留不全,区划建制变异较大,不好详细的比较,只能分段作一些一般说明。

一、第一个兴衰期大体为公元497年至公元396年;创晋阳赵国建都,经秦汉发达兴旺;遭五胡战祸摧残。

山西古代历史

山西是中国的一个省份,历史悠久,有着丰富的古代历史。

山西在古代时期是中原地区的核心地带,历史上属于夏、商、周等王朝的疆域范围。

在春秋战国时期,山西地区是晋国的核心领土,由晋国来备受称赞。

山西也是中国古代的重要政治和文化中心之一。

在秦汉时期,山西地区被划为几个郡,成为中央政权的重要管理区域。

随着时间的推移,山西逐渐演变为一个重要的冶铁和军事重镇。

在隋唐时期,山西地区成为中国封建社会的核心地带,也是唐朝的重要属地之一。

这一时期,山西的经济、文化和军事实力都得到了显著的发展。

在宋元时期,山西成为政治、经济和文化的重要中心。

特别是在北宋时期,太原成为中国北方的重要政治和军事要塞。

明清时期,山西成为中国历史上重要的财政和军事基地之一。

山西的煤矿资源也被充分开发,成为中国煤炭产业的重镇。

山西在古代历史上具有重要的地位,不仅是政治、经济和文化的中心,也是冶铁和煤炭资源的重要产地。

山西的古代历史对中国历史和文化的发展有着重要的影响。

山西历史文化简介一、关于山西因地处太行山之西而得名,东有太行屏蔽,西、南以黄河为天堑,北有长城拱卫,因外河而内山,自古就有“表里山河”之称。

春秋战国时期属晋国地,故简称晋。

公元前453年,韩、赵、魏三家分晋,所以又有“三晋”之别称。

山西是中华民族和中华文明的发祥地之一。

神话传说中的女娲补天、神农尝百草、精卫填海、后羿射日、大禹治水、愚公移山都是发生在这里。

尧、舜、禹都在山西建都立业。

尧都平阳,在今临汾一带;舜都蒲坂,在永济附近;禹都安邑,则在夏县境内。

中国第一个王朝夏,就在晋南、豫西一带。

春秋时期,晋文公定都曲沃,成就一代霸业。

隋末,太原成为李唐王朝飞龙之地,因此太原至今有龙城之谓。

明清时期晋商崛起,使得平遥,太谷等地成为中国当时的金融中心。

可以说,从远古时期直到清末,山西在全国一直占据着举足轻重的位置。

所以清朝学者顾祖舆这样说:“山西居京师上游,表里山河,称为完固,且北收代马之用,南资盐池之利,因势乘便,可以附天下之背而扼其吭也”,“是故天下之形势,必有取于山西也”。

二、山西历史名人在漫漫历史长河中,山西人才辈出,群星璀灿,数不胜数。

如晋文公重耳,女皇武则天,美人杨贵妃,富商猗顿,政治家蔺相如、霍光、狄仁杰,裴度,改革家戊戌六君子的杨深秀,军事家廉颇、卫青、霍去病、关羽、杨业、薛仁贵,文学家王勃、王维、王之涣、王昌龄、王翰、宋之问、柳宗元、白居易、温庭筠、司空图、元好问、罗贯中,学者司马光,书法家米芾、傅山,戏曲家关汉卿、白朴、郑光祖,“元四家”里山西就占了三家,当代则有彭真、徐向前、薄一波、赵树理等等。

三、关于盐湖在运城有盐湖,又称中国的死海。

盐湖产盐,除了储量丰富的高浓度的卤水,还要有阳光的爆晒和强风的吹拂。

晋南干燥多风,正所谓天时地利。

盐湖产盐和海盐、井盐不同,是天日晒盐,自然结晶,人工捞采,和另外两种采盐方式相比,成本低、盐质好、产量大,而且这里地处中原,经济发达,交通便利,因此从周朝开始,盐湖已被官方看重和控制,从那时到唐朝以前几千年都是采用这种原始的生产方式,到唐朝则变革为垦畦浇晒,就是用人力垦地为畦,将卤水灌入畦内,利用天日蒸发晒盐,这样又进一步提高了盐的产量和质量。

新高一山西历史会考知识点一、山西历史会考概述山西历史会考是指山西省高中生在毕业前所参加的历史考试。

该考试旨在考察学生对山西历史、文化的了解以及思维能力和分析能力的综合发展。

下面将详细介绍新高一山西历史会考的知识点。

二、夏商周时期夏代是我国历史上第一个有文字记载的王朝,标志着中国历史进入了文明时代。

山西作为文明发源地之一,在夏代有许多重要的遗址,如晋阳遗址、贾村遗址等。

商代是中国历史上第一个真正意义上的王朝,在山西北部有发现许多商代遗址,如金家庄遗址、刘家峪遗址等。

学生需要了解商代的社会结构、经济、文字、陶器等方面的内容。

周代是中国历史上最长的一个封建王朝,被分为西周和东周。

山西是周朝的核心地区之一,周康王迁都至岚县(今山西省朔州市岚县),成为东周的政治中心。

学生需要掌握周朝的统治制度、等级制度等重要知识。

三、春秋战国时期春秋战国时期是中国历史上的分水岭时期,山西作为其中的重要一部分,发生了许多重要的历史事件。

例如晋国的崛起和灭亡、韩、赵、魏、燕等国的建立,学生需要了解这些国家的历史背景、政治、军事等方面的内容。

四、秦汉时期秦朝是中国历史上第一个统一的中央集权王朝,统一六国后的第一个年号是山阳。

山西是秦朝的核心地区之一,帝都咸阳距今的地理位置属于山西省。

学生需要掌握秦始皇统一六国后的政治、法律、文化建设等方面的内容。

汉朝是中国历史上第二个大一统王朝,核心地区南迁至河南洛阳,但山西仍是重要的辅助地区。

学生需要了解汉朝的政治制度、科举制度、丝绸之路等重要知识。

五、魏晋南北朝时期魏晋南北朝时期是中国历史上政权更迭频繁的时期,山西省作为北方的重要地区,发生了许多政权更迭和历史事件。

学生需要了解魏晋南北朝时期的政治、经济、文化、佛教等方面的内容。

六、隋唐时期隋朝是中国历史上第三个大一统王朝,统一了南北朝的混乱局面。

唐朝是中国历史上最辉煌的王朝之一,被誉为"开元盛世"。

山西省在隋唐时期是重要的政治、经济、文化中心。

地域文化课程(本科)第五次作业任务:一、判断题(每小题2分,共20分)1、淝水战后,前秦瓦解,拓跋珪于386年乘机复国,即位为代王,建元登国。

不久改国号为魏,史称“北魏”。

398年,迁都平城,同年,拓跋珪称帝,为太祖道武帝,改元天兴。

(正确)2、拓跋珪黄始二年(397),北魏攻占后燕都城中山(今河北定县)后,占据了黄河以北的今山西、河北等地,一跃而为北方最强大的国家。

(正确)3、409年,拓跋珪子拓跋嗣继立,为明元帝。

他继承其父遗志,使北魏逐渐巩固和强盛。

424年,拓跋嗣子拓跋焘立,为太武帝。

(正确)4、拓跋焘继位后,灭北燕、北凉,统一了北方。

这样,自316年西晋灭亡以来,北方复归统一,与长江流域的南朝各据半壁江山,南北对峙。

因此,北魏又是北朝的开始。

(正确)5、鲜卑拓跋部以一个少数民族的政权,竟能统一北部半个中国,而且统治时间长达100余年,这在中国历史上还是第一次(正确)6、北魏自道武帝拓跋珪建国后,经明元帝拓跋嗣,到太武帝拓跋焘,都是以卓绝的武功制服对手,统一北方,这不仅反映出他们强大的军事实力和杰出的指挥才能,也反映出我国古代在“胡人”泛称下的各周边游牧民族强大的生存能力和进取精神。

(正确)7孝文帝的改革把北魏社会的发展推向了鼎盛。

(正确)8、孝文帝立孝庄帝后,独揽大权,专横跋扈,不可一世,实际上把北魏的权利中心从洛阳又转移回山西,他坐镇晋阳,遥控洛阳。

(错误)9、刘渊自为丞相,独揽大权,在晋阳建大丞相府,遥控洛阳,成为尔朱荣之后又一位北魏的实际统治者。

(错误)10、550年,高欢子刘洋废东魏孝静帝而自立,国号齐,史称北齐。

北齐于577年被北周武帝宇文邕所灭。

(错误)11、孝武帝投靠宇文泰5个月后被宇文泰杀死,另立元宝炬为帝,以长安为都,史称北魏。

(错误)12、宇文泰死后,其子宇文觉于557年废北魏恭帝自立,国号周,史称北周。

(错误)13、577年,北周出兵灭北齐,统一了北方。

北周于581年被杨坚所灭。

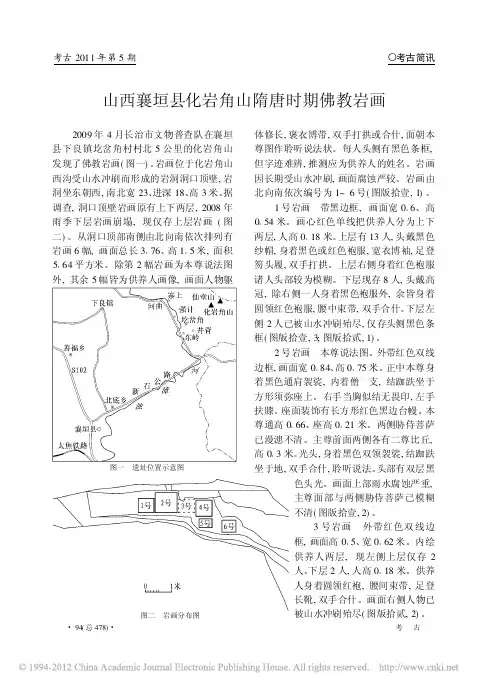

中国古代石窟艺术的发展与特色中国石窟艺术源于北魏时期,经历了1500年的漫长发展历程,形成了中国独特的石窟艺术体系。

石窟既是人类创造的精神宝库,也是中国文化传承的重要载体。

本文将从时间、地理、内容等方面全面分析中国古代石窟艺术的发展与特色。

一、时间中国石窟艺术起源于北魏时期,时间跨度长达1500年。

具体可分为以下几个时期:1. 北魏时期(386-534年)北魏时期是中国石窟艺术的起源时期,是中国古代艺术史上的一个重要时期。

这个时期的石窟,以云冈石窟和龙门石窟最具代表性。

云冈石窟位于山西省大同市南郊的悬崖上,占地面积72万平方米,造像23000余尊。

云冈石窟体现了北魏浅浮雕和匀称造型的特点。

而位于洛阳市偏北10公里处的龙门石窟,则是北魏石窟艺术中体量最大的。

2. 隋唐时期(581-907年)隋唐时期是中国石窟艺术的第二个重要发展时期。

这一时期的石窟,继承了北魏时期的造像风格,也注重了题材选取,尤其是佛教故事的再现。

洛阳龙门石窟便是隋唐时期的典型代表。

这个石窟群由北魏至唐代陆续修建,是中国现存规模最大的石窟之一。

洛阳龙门石窟继承了北魏的匀称造型,在题材上融入了大量佛教故事的描绘。

3. 五代十国至宋代(907-1279年)五代十国至宋代是中国石窟艺术的黄金时期,也是中国石窟艺术发展的高峰时期。

这个时期的石窟,其中以敦煌莫高窟、麦积山石窟和云冈石窟最具代表性。

敦煌莫高窟位于中国甘肃省敦煌市城东25公里处的莫高镇凹斗乡,距离古代丝绸之路约12公里。

敦煌莫高窟是中国保存最完好、规模最大、风格最多样和世界最著名的古代石窟艺术宝库之一。

四、明清时期(1368-1911年)明清时期是中国石窟艺术的末期。

这个时期的石窟,主要以遗迹的保护和修复为主。

其中以山西省云冈石窟最为代表。

二、地理中国石窟艺术发展源远流长,经过漫长的岁月沉淀而成。

中国石窟艺术分布极为广泛,其中以敦煌莫高窟和云冈石窟最具代表性。

敦煌莫高窟位于中国甘肃省敦煌市城东25公里处的莫高镇凹斗乡。

山西史名词解释一、山西古代史(一)山西是中华民族重要的发祥地之一、1、最早在180万年以前在今天的芮县西侯渡村已有人类生息。

2、山西襄汾县丁村人是山西境内的远古人类,距今约14万年。

3、原始社会,母系氏族时期西阴人(今山西夏县)早在6000年前已经养蚕取丝了。

4、传说中黄帝的妻子嫘祖(山西夏县人)发明缫丝技术和织布方法,后世称其为“先蚕神”5、传说中的后羿射日(山西屯留县三嵕山)、女娲补天、嫦娥奔月都发生在山西。

6、传说中的尧舜禹都曾在山西南部建立都城即:尧都平阳(今临汾)、舜都蒲板(今永济)、禹都安邑(今夏县城西北)。

(二)夏商周时期1、中国第一个王朝,夏,其地域就在晋南、豫西一带兴起。

2、中国目前已发现的最早的城市遗址是陶寺城墙。

陶寺文明也是夏代存在的证明之一、3、“晋”的由来:公元前1046年,周成王封其弟叔虞于唐(“桐叶封地”),后人为纪念叔虞在晋水之源,建唐叔虞祠(今晋祠),叔虞死后,其子即位,改国号为晋(三)春秋战国时期,国君晋文公为五霸之一、1、春秋时期,城濮之战(今山东),“退避三舍”,晋文公打败楚国成为春秋五霸之一、2、“寒食节”:春秋时期,晋文公为了纪念介子推,将绵山改称“介山”。

清明前一两天吃冷食以寄哀思。

3、春秋末期,赵简子家臣董安于:①晋阳城最早由他主持建造②先祖是晋国大史董狐因秉笔直书“赵盾弑其君”,被孔子誉为“古之良史”。

4、春秋晚期,晋国赵卿(赵简子)墓位于太原市金胜村西北,是迄今为止等级最高、规模最大、随葬品最丰富、资料最完整的晋国墓葬。

5、春秋时期晋国音乐大师师旷有“乐圣”之称。

5、战国时期被韩、赵、魏三国瓜分,此后山西别称“三晋”6、战国时期,赵武灵王实行“胡服骑射”军事-使北方出现影响深远的民族融合。

7、战国时期规模最大最残酷的战争是-秦赵两国的长平之战(今山西高平),“白起坑赵”“纸上谈兵”8、战国时期起于三晋的法家是:李悝《法经》是,我国古代第一部比较完整的封建法典、吴起、商鞅、申不害、荀子、韩非子。

山西古代历史原始社会至奴隶社会时期山西在春秋战国时期,大部分地区属于晋国,所以简称为晋。

山西旧石器时代的文化遗址很多,是人类历史最早的发源地之一。

芮城西河度文化及合河文化和云南的元谋猿人属于同期,证明在 250 万年以前,山西已经有了最早的原始人类。

中期的襄汾丁村文化和阳高许家窑古人类化石的发现,说明在10万年以前,汾河两岸和雁北地区,已经出现了比较集中的原始人群和村落。

晚期的朔县峙峪文化说明在 28000年以前,以原始共产制经济为特点的母系氏族公社,已经在这里确立。

其他如沁水下川、大同白毛口都有旧石器时代遗址的发现,全省共有旧石器遗址 200多处。

新石器时代的仰韶文化和龙山文化遗址,多达 500余处几乎遍布全省。

如垣曲下马村出土的陶盆、陶瓶和陶罐,繁峙沙河镇出土的鱼骨叉,太原市光社出土的三足瓮,以及太谷白燕、汾阳峪道河和杏花村、襄汾陶峙等地出土的文物、遗址,都是研究我国原始公社发展和演变的有价值的资料。

在我国古代文献中,有不少关于原始公社的传说:“尧都平阳(今临汾市)、舜都蒲板(今永济县)、禹都安邑(今夏县)”,传说部落联盟中的最高领袖尧、舜、尧都在山西境内建过都。

至今临汾城南还有尧庙,城东有尧陵,沁水以南有舜王坪。

《禹贡》说夏禹治水“导河积石,至于龙门”。

龙门又叫禹门口,在我省河津县西北和陕西韩城县东北。

禹是我国奴隶制社会的第一个王朝——夏王朝的建立者,夏代存在的时间是公元前21世纪至16世纪。

“夏传子,家天下”。

禹死后,部落联盟的民主选举制度也被废除,由禹的儿子启做了夏王朝的第二个“夏后”(夏王)。

这就意味着原始公社的解体,奴隶社会的开始,山西境内文明时代的历史也从此揭幕。

据史书记载,夏王朝共历14代,17个王,前后共 400多年。

夏朝最后的桀王,由于暴虐无道,人民十分痛恨,被夏朝一个属国的部落首领汤起兵推翻,从而建立了商王朝。

这是我国第二个奴隶制的朝代。

商王朝存在的时间是公元前17世纪至11世纪。

山西简介概况介绍

山西省,简称“晋”,省会太原市。

地处华北平原中部,北依吕梁山脉,西、南与陕西省接壤。

山西全省面积12.7万平方公里,人口7500万人。

下辖1个直辖市、11个地级市。

山西是华夏文明的发祥地之一。

这里曾是周天子和诸侯的活动场所,夏朝、商朝、西周、春秋战国时期,山西境内均有重要地位和影响。

春秋战国时期,晋国是全国最大的诸侯国之一。

晋国的祖先原为姬姓国,春秋时改称“晋”,其疆域一度东至黄河中游,西至秦晋交界的秦岭—太行南麓。

战国时期,山西地区曾是赵国的疆域。

秦代开始设郡。

西汉时设立朔方郡(治所在今山西朔州市)和五原郡(治所在今内蒙古五原县)等。

西汉末年至东汉初年,晋王朝在今山西境内先后有过8个政权。

魏晋南北朝时期,山西境内先后有北魏、北齐、北周、隋、唐等朝代在此建都。

北朝时期山西境内先后有北魏、北齐两个政权;隋唐时期有西魏、北周两个政权;五代时期有后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个政权;辽金时期有辽、金两个政权;元时期有元等五个政权。

—— 1 —1 —。

山西建筑文化简介山西建筑文化是中国古建筑文化的重要组成部分,因山西境内封禅山、五台山、崇岩寺等众多名胜古迹而被誉为中国寺庙文化的源头和中心地带,是中国千年古建筑文化的代表性地区之一。

山西地处黄河流域,历史上属于关中一带,因其经济文化地位的重要性而成为诸多朝代的政治文化中心,有着丰富的中华文化积淀和历史遗存。

本文将介绍山西建筑文化的特点和历史渊源。

山西建筑文化的特点1. 以寺庙建筑为主山西建筑文化中以寺庙建筑为主,这与山西属于佛教圣地相关。

寺庙建筑在形式和内容上都具有其独特的特点。

建筑形式上,山西寺庙建筑以楼阁为主,飞檐翘角,格栅琉璃,直线和弧线相融合,构成上下不断、楼台亭阁错落有致的三维建筑空间。

建筑内容上,山西寺庙建筑多以佛教经典题材为主,广泛涉及佛教殿堂、宝塔、经幢、钟鼓楼等设施,成为中国佛教文化的代表。

2. 以木结构建筑为主山西古建筑采用的主要材料为木材和砖石。

以木结构建筑为主要建筑风格,具有特殊的文化内涵和建筑美学价值,也正因为这种结构设计的独特性而成为千年古建筑的经典。

山西古建筑多采用老松、柿子、梁杉等当地天然原木,满足了建筑结构的要求,也为古建筑注入了自然的香气、质感和朴实感。

3. 以建筑群为特征山西古建筑大多有完整的建筑群系,根据佛教的传统布局规则,寺庙建筑群以大殿为中心,衍生出居住区、书院、花园、厢房、仓库等序列建筑,相关空间与建筑体量完美地配合和互相呼应,体现出建筑和自然的和谐,让寺庙建筑呈现出强烈的整体性和谦逊的气质。

历史渊源山西作为中华文化的代表地区,在历史上曾是重要的政治、经济和文化中心之一,所以山西建筑文化自古就有着悠久的历史渊源。

在夏商时期,山西境内的朔方之地曾是周边地区的重要部族所在地,他们一方面在集中力量进行经济建设,另一方面也利用建筑文化来表达自己对祖先崇拜和信仰的执着。

在秦汉时期,山西出现了大量著名的宫殿和陵墓建筑,如洛阳白马寺、兰考墓、武功殿等,这些建筑表现出极其繁复的建筑装饰和雕刻技巧,为后世建筑文化奠定了基础。

⽊版画《吴刚伐桂》 皎皎明⽉激发起⼈们的遐思,演绎出许多凄美的神话,诸如嫦娥奔⽉,⽟兔捣药和吴刚伐桂等。

嫦娥奔⽉的神话起源很早,⽽吴刚⽉宫伐桂的故事则⼤约起源于唐代,到唐末才颇为流⾏,并⾸次出现在了唐⼈的诗歌和笔记中。

仰望⼀轮明⽉,可见⽉亮中有些阴影,传说那是吴刚在伐桂。

故事的⼤意是这样的:⽉中桂树⾼达五百丈,这株神桂不仅⾼⼤,⽽且能⾃⼰愈合斧伤。

⽉中吴刚,本为樵夫,醉⼼于仙道,然⽽不幸却犯了天条,因此天帝震怒,把他打发到寂寞的⽉宫,令他在⼴寒宫前伐桂树,只有砍倒桂树才能免罪。

可是吴刚每砍⼀斧,斧起⽽树伤就马上愈合了,所以他也只好不断地砍下去。

古代奇书《淮南⼦》⽈:“⽉中有桂树”,说明⽉宫桂树的想象早已有之,⽽吴刚伐桂的神话,最早记载的⽂献则迟到唐代,《⾣阳杂俎》说:“旧传⽉中有桂,有蟾蜍,故异书⾔⽉桂⾼五百丈。

下有⼀⼈,常斫之,树创随合。

⼈姓吴,名刚,西河⼈,学道有过,谪令伐树。

”唐代诗⼈李商隐诗:“莫羡仙家有上真,仙家暂谪亦千春。

⽉中桂树⾼多少,试问西河斫树⼈。

”也记述了同样的故事。

宋代⽂献《艺苑雌黄》沿⽤唐代的记载并对其进⼀步解释:“故宋⼦京《嘲⽉诗》云:‘吴⽣斫钝西河斧,⽆奈婆娑⼜满轮。

’《缃素杂记》尝论吴⽣斫桂事,引李贺《箜篌引》云:‘吴质不眠倚桂树’,李贺谓之吴质,段成式谓之吴刚,未详其义。

窃意《箜篌引》所谓吴质⾮吴刚也,恐别是⼀事。

”显然吴刚⼜叫吴质还被称为吴⽣,作者的质疑是多余的。

唐宋⽂献都说吴刚是西河⼈,隋唐时期西河郡就是今⼭西汾阳⼀带,那么为什么西河道⼠吴刚被罚砍桂树呢?这可能与西河民俗有关。

《⽔经注》转录了三国时期王肃的《丧服要记》中的⼀段话:“桂树者,起于介⼦推。

⼦推,晋之⼈也。

⽂公有内难,出国之狄,⼦推随其⾏,割⾁以续军粮。

后⽂公复国,忽忘⼦推。

⼦推奉唱⽽歌,⽂公始悟,当受爵禄。

⼦推奔介⼭,抱⽊⽽烧死。

国⼈葬之,恐其神魂霄于地,故作桂树焉。

”看来在西河郡⼀带,民俗盛传桂树可以保护灵魂,所以,⾃然就需要有樵夫提供桂树。

隋唐时期的山西

作者:李乡源

来源:《参花·下半月》2016年第04期

山西的鼎盛时期是在隋唐。

隋炀帝少时曾封为晋王和并州总管,晋阳也是唐朝的龙兴之地,太原古时位于古唐国,因此李氏将其王朝命名为唐,山西在隋唐时期的重要地位由此可见一斑。

在政治上,女皇武则天是山西文水人,名相狄仁杰是太原狄村人。

除此之外,山西的士家大族也有很多,如河东郡著望姓四十三家和太原郡著望姓三十九家。

这些士家大族中很多都是朝中重臣、军事将领,如闻喜裴姓在唐朝,官至宰相者达17人,河津薛氏则有很多重要的军事将领,如薛世雄、薛举。

在军事上,山西表里山河的地形可退可守,其东有固关,北有雁门,西有黄河,东南太行,可谓四塞之国,历来就是兵家必争之地。

隋朝建立后,突厥从漠北不断南侵,山西的军事地位更加重要,在抗击突厥南侵中的作用举足轻重。

山西各要塞中,太原的军事地位最为重要,从地理位置上看,太原位于长安、洛阳这两个当时最为重要的城市中间的轴心位置,而且又是边塞屏障,如果太原失守,则山西南部的大片疆土无关可守,直接危及潼关,从而危及长安,因此太原有着“襟四塞之要冲,控五原之都邑”之称。

李渊在太原起兵南下灭隋,建立唐朝,封太原为北都,唐前期扩建太原城,其规模仅次于长安城。

山西的经济水平也在这一时期得到长足的发展。

在农业上,山西汾水流域是重要的产粮区,隋朝改定赋役,实行均田制,进行大索貌阅,由此提高了生产积极性。

加之隋朝重视农田水利设施的建设,如隋初蒲州刺史杨尚希“复引瀵水立堤阶,开稻田数千顷”和晋泽在晋阳县西南引晋水。

这一时期山西粮食充盈,晋阳甚至可以“食之十年”,为李氏起兵提供了后勤保障。

唐朝时更加重视山西的水利建设,多达32项,在全国占第三位。

水利设施成功灌溉了农田几百万亩,有的地区亩产可以高达十石。

矿业上,唐设冶署令,并规定“天下诸州出铜铁之所,听人私采,官收其税”。

即允许私人开矿冶铸,政府只收取税收。

山西地下矿藏十分丰富,这一规定更是促进了矿冶业的发展。

山西最为丰富的金属矿是铜矿和铁矿,分布也十分广泛。

唐朝在绛州、蔚州、平阳设监铸钱,以铜铸钱,仅绛州有炉30座,占全国三分之一,其铜料大多来自中条山铜矿,这是当时最大的产铜地。

铁的产量也很可观,唐开元十二年(724)所建的蒲津关浮桥,桥墩全部由铁铸而成。

有八个铁牛,每个铁牛之下连铸铁山为基座,并用56根铁柱将它们连为一体,每一个铁牛各重数万斤,可见其耗铁之多。

此外铁器的生产规模也相当可观并且质量优良,杜甫有诗云:“焉得并州快剪刀,剪取吴淞半江水。

”说的便是并州产的由优质钢制成的剪刀。

商业上,随着政治、经济地位的提高和交通的日趋完善,太原唐朝的商业贸易也变得十分活跃。

《通典》云:唐朝“北至太原、范阳,西至蜀州凉府,皆有店肆,以供商旅。

”此外在太原发现的隋斛律彻墓和金胜村唐墓出土的胡商俑和波斯银币都是太原和西域商人贸易的表现。

区域整体文化的发展和繁荣离不开政治和经济上的支撑。

隋唐时期山西政治、军事和经济地位的提高和士家大族的影响,一同带动了山西文化前进的步伐。

在文化方面,山西涌现出很多杰出的文学家,如王勃、王维、王之涣、白居易、温庭筠和柳宗元。

史学上,虽然隋唐已经开始禁私家而大规模官修史学,山西史学家裴矩仍著有《西域图记》。

隋炀帝命裴矩主持隋与西域诸国在张掖互市,裴矩详细记载了西域中的44国的山川地形、人物族姓、风俗习惯、物产服章。

《西域图记》是古代重要的历史地理文献,但现今原著不存,仅在《隋书·裴矩传》中存有其自序。

山西在隋唐时期的艺术成就也很高。

唐代山西出产陶瓷。

太原和浑源都是当时盛产瓷器的地方。

如晋祠的唐三彩壶、赭色釉瓷壶等。

中国仅存的四个唐朝木结构建筑都在山西,五台山的南禅寺大殿、佛光寺大殿、平顺县的天台庵和芮城县的广仁王庙,这些建筑精品的保留一方面和山西独特的地理条件及战乱较少有关,另一方面也表现出山西整体具有很高的建筑技术水平。

这一时期山西的宗教占据着突出的地位。

当时太原是唐统治者允许设立摩尼教寺的三个城市之一,现存的四个唐朝木结构建筑也都是宗教建筑,佛教净土宗大师道绰和道教八仙之一吕洞宾分别是山西文水和山西芮城人。

炀帝为晋王和秦王杨俊、汉王杨谅守晋阳时都崇佛。

唐时山西的佛教和道教因是在“龙兴之地”而得到了大力的扶持,李渊在太原建义兴寺和太原寺。

唐尊文殊,佛教圣地五台山是文殊菩萨的住所,唐初便在五台山修建和重建了很多寺庙,五台山鼎盛一时,现在莫高窟内仍保留着一幅《五台山图》的石刻,留存了唐朝五台山的繁荣。

龙山石窟是我国现存道教石窟中最大的一处,始于唐太宗时期丘处机弟子宋德芳云游时发现太原龙山为风水宝地,便在龙山复修昊天观,在东侧开5个道窟。

北武当山也是当时的道教圣地,其太和宫中的清乾隆十六年重修碑中记载:“州百里有武当山一座,乃为天下之神山也,创建于唐时,重修于明季。

”唐朝北武当山鼎盛时期有住山道士80多人,在家居士1000多人。

山西这片土地有着悠久的历史、独特的地理位置、丰富的物产资源和璀璨的文化,隋唐将其发挥到了极致,这个时期毋庸置疑地成为山西历史上最为耀眼的黄金时期。

漫漫的岁月长河中,现在的山西虽不复当年的盛况,但遥想那时,心中还是会为生长在山西这片土地而感到骄傲。