区域地理之中国地理-中国的地理差异

- 格式:ppt

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:45

中国地理差异知识点总结中国是一个幅员辽阔、地形复杂、自然条件多样的国家。

其地理差异在很大程度上决定了中国的自然环境、气候、资源分布、经济发展等方面的差异。

本文将从地形地貌、气候、资源分布、经济发展等方面对中国地理差异进行总结。

一、地形地貌中国地处亚洲大陆东部,东临太平洋,西濒帕米尔高原,南临南海,北界蒙古、俄罗斯、朝鲜。

其地形地貌主要分为东部沿海平原、西部高原与盆地和南部丘陵、山地等。

具体来说,中国的地形地貌可以分为以下几个区域:1. 东部沿海平原东部沿海平原主要位于中国东部,包括华北平原、长江平原、珠江三角洲平原等。

这些平原地区地势平坦,土地肥沃,是中国重要的农业生产基地。

其中,华北平原是中国最重要的农业区之一,盛产小麦、玉米、大豆等粮食作物。

2. 西部高原与盆地中国的西部地区包括青藏高原、巴蜀盆地、塔克拉玛干沙漠等。

青藏高原是世界上最大的高原,地势险峻,气候寒冷,是中国的水源保护区。

巴蜀盆地地势低洼,盛产水稻、茶叶等农产品。

塔克拉玛干沙漠则是中国最大的沙漠之一,景观壮丽。

3. 南部丘陵、山地中国南部地区包括喜马拉雅山脉、华南丘陵、云贵高原等。

这些地区地势多为丘陵、山地,气候温暖湿润,适合种植水稻、茶叶等农产品。

喜马拉雅山脉是世界上最高的山脉之一,包括珠穆朗玛峰等多座世界最高峰。

以上所述,中国的地形地貌在空间上呈现出明显的区域性差异,不同地区的地形地貌对自然环境、气候、资源分布等方面产生了深远的影响。

二、气候中国的气候差异主要表现在纬度、地形地貌和季风等方面。

具体来说,中国的气候可以分为以下几个类型:1. 热带季风气候中国的南部地区主要属于热带季风气候,夏季雨水充沛,冬季相对干燥。

这些地区气候温暖湿润,适宜种植水稻、茶叶等作物。

2. 温带季风气候中国的中部地区属于温带季风气候,夏季雨水充沛,冬季相对干燥。

这些地区气候适宜种植玉米、小麦等作物,也是中国的重要农业生产基地。

3. 干旱气候中国的西部地区属于干旱气候,降雨较少,气候干燥,土地肥沃。

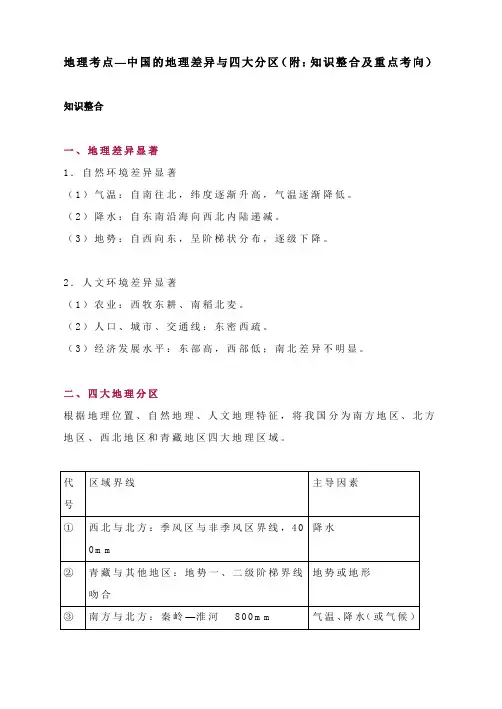

地理考点—中国的地理差异与四大分区(附:知识整合及重点考向)知识整合

一、地理差异显著

1.自然环境差异显著

(1)气温:自南往北,纬度逐渐升高,气温逐渐降低。

(2)降水:自东南沿海向西北内陆递减。

(3)地势:自西向东,呈阶梯状分布,逐级下降。

2.人文环境差异显著

(1)农业:西牧东耕、南稻北麦。

(2)人口、城市、交通线:东密西疏。

(3)经济发展水平:东部高,西部低;南北差异不明显。

二、四大地理分区

根据地理位置、自然地理、人文地理特征,将我国分为南方地区、北方地区、西北地区和青藏地区四大地理区域。

三、秦岭——淮河一线代表的地理意义

(1)1月0℃等温线经过的地方

(2)亚热带与暖温带的分界线

(3)800毫米等降水量线经过的地方

(4)湿润地区与半湿润地区的分界线

(5)旱地农业与水田农业的分界线

(6)亚热带季风气候与温带季风气候的分界线(7)北方地区与南方地区的分界线

重点考向

考向一秦岭淮河一线地理意义

考向二四大地理区域

四大地理区域的自然地理差异。

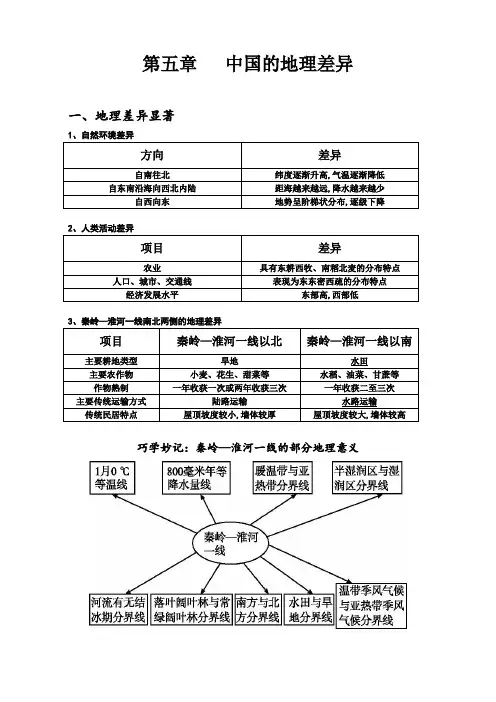

第五章中国的地理差异

一、地理差异显著

1、自然环境差异

方向差异

自南往北纬度逐渐升高,气温逐渐降低自东南沿海向西北内陆距海越来越远,降水越来越少

自西向东地势呈阶梯状分布,逐级下降

2、人类活动差异

项目差异

农业具有东耕西牧、南稻北麦的分布特点人口、城市、交通线表现为东东密西疏的分布特点经济发展水平东部高,西部低

3、秦岭—淮河一线南北两侧的地理差异

项目秦岭—淮河一线以北秦岭—淮河一线以南

主要耕地类型旱地水田

主要农作物小麦、花生、甜菜等水稻、油菜、甘蔗等

作物熟制一年收获一次或两年收获三次一年收获二至三次

主要传统运输方式陆路运输水路运输

传统民居特点屋顶坡度较小,墙体较厚屋顶坡度较大,墙体较高巧学妙记:秦岭—淮河一线的部分地理意义

二、四大地理区域

1、综合地理位置、自然地理、人文地理的特点,可以将我国划分为四大地理区域,即北方地区、南方地区、西北地区和青藏地区。

本章备课说明一、本章课标要求基于《义务教育地理课程标准(2022年版)》课标阐述,区域差异是自然环境的一大特点,区域划分是学习地理的过程中常运用的方法。

本章作为中国区域地理学习的开篇部分,只对中国的区域地理进行宏观的介绍。

本章课标要求如下:1.能在地图上找出秦岭、淮河,说明“秦岭—淮河线”这一重要自然地理界线在地理分区中的意义。

2.能在地图上指出四大地理区域的位置和范围,认识四大地区的分界线,理解影响其分布的主导因素。

二、本章教材分析八年级上册介绍了中国地理的概况,包括中国的自然地理、自然资源和经济发展,下册开始阐述不同地区的地理差异。

第五章一方面对学习区域地理给予方法指导,即了解一个地区的地理特征,要从自然地理和人文地理两个方面来学习,自然地理从位置、地形、气候、河流等方面分析,人文地理从农业、工业、交通运输业、人口、城市等方面分析,并理解自然要素和人文要素之间的关系;另一方面把中国区域划分为四大地区,让学生认识它们的位置、范围和分界线,对四大地理区域展开学习。

此外,秦岭—淮河线是南方地区和北方地区重要的地理分界线,南方地区和北方地区在自然和人文方面存在明显的差异。

三、本章学情分析通过对七年级下册世界区域地理的学习,学生已经掌握基本的区域地理学习的思路,有了一定的读图能力。

八年级下册中国区域地理的学习,重在培养学生的综合思维素养,加强其分析能力,使其理解各地理要素之间的联系。

同时,学生解决问题的能力还不足,需要加强学生对运用知识解决问题能力的培养。

四、本章教学目标1.引导学生在生活中关注各种要素的地区差异,从而加深区域划分的印象。

2.加强对“一方水土养一方人”的理解,说明自然环境和人类活动的关系。

3.培养学生读图、析图的能力,初步掌握区域划分的一般方法。

中国的地理差异设计说明本节课的课堂设计遵循学生身心发展和地理学科的特点,从学生真实的经历入手,让学生说说自己假期在各地旅游的见闻,激发学生的学习兴趣,启发学生思考。

八下地理第五章—中国的地理差异中国是一个地域辽阔、自然条件复杂、地理差异显著的国家。

在八下地理第五章中,我们将探讨中国的地理差异,包括不同地区的自然条件、经济发展、人口分布、环境保护等方面。

中国的自然条件差异主要表现在地形、气候、水文等方面。

中国地势西高东低,呈三级阶梯状分布。

青藏高原位于中国西南部,平均海拔超过4000米,是中国第一阶梯;高原之下是广阔的盆地和丘陵地带,海拔在1000-2000米之间,是中国第二阶梯;东部沿海地区为平原和低丘陵地带,海拔在500米以下,是中国第三阶梯。

这种地形特点导致了中国气候的垂直分布和东西差异。

中国气候以温带、亚热带和热带季风气候为主,其中温带季风气候分布最广。

不同气候条件下的植被和生态系统也各具特色。

例如,中国的森林植被主要分布在东北、西南和东南地区,而草原植被则主要分布在内蒙古、新疆、青海等地区。

中国水文资源丰富,河流纵横交错,长江、黄河、珠江等河流流域是重要的水源地。

然而,由于气候和地形的原因,水资源在时空上分布不均,南方多、北方少,东部多、西部少。

这导致了中国水资源紧张的问题。

中国的经济发展也呈现出显著的地理差异。

东部沿海地区作为中国经济发展的引擎,吸引了大量的投资和技术,发展迅速。

沿海地区的工业、服务业和农业都较为发达,而内陆地区则相对滞后。

这种经济发展不平衡导致了中国不同地区之间的收入差距和生活水平差异。

中国的人口分布也呈现出地理差异。

东部沿海地区和西南地区的人口较为密集,而西北地区和东北地区的人口则较为稀疏。

这种人口分布不均的现象与中国的自然条件、经济发展和历史文化等因素都有关。

随着经济的发展和城市化进程的加速,中国的环境问题也日益突出。

环境污染、生态破坏等问题在中国的一些地区尤为严重。

为了保护环境,中国政府采取了一系列措施,包括加强环境监管、推广绿色技术、加强环境教育等。

然而,环境保护仍然是一个长期而艰巨的任务。

中国的地理差异显著,这不仅影响了中国的自然环境和经济发展,也影响了中国的人口分布和社会发展。