天灸穴位

- 格式:docx

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:11

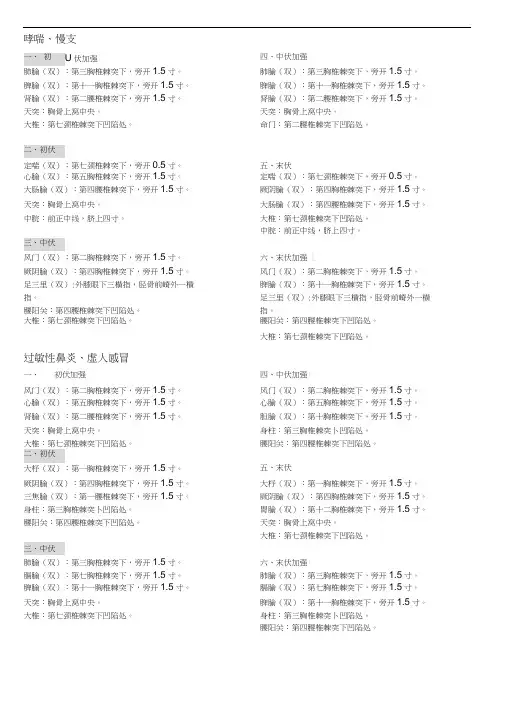

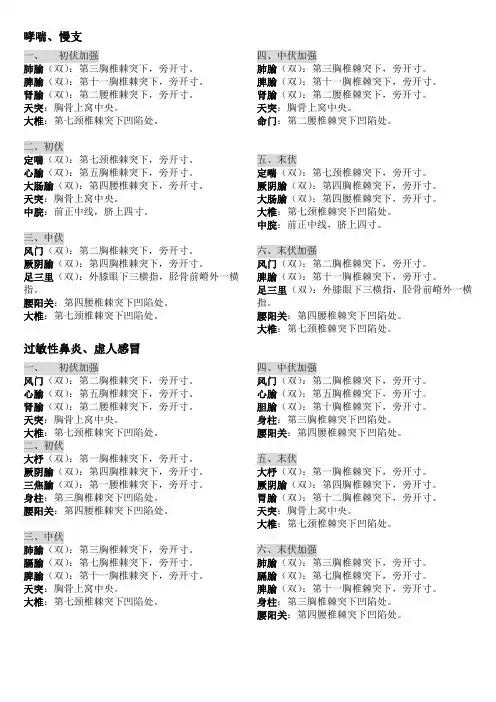

哮喘、慢支一、初U伏加强四、中伏加强肺腧(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肺腧(双):第三胸椎棘突下,旁开1.5寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

天突:胸骨上窝中央。

天突:胸骨上窝中央。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

命门:第二腰椎棘突下凹陷处。

二、初伏定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

五、末伏心腧(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开0.5寸。

大肠腧(双):第四腰椎棘突下,旁开1.5寸。

厥阴腧(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

天突:胸骨上窝中央。

大肠腧(双):第四腰椎棘突下,旁开1.5寸。

中脘:前正中线,脐上四寸。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

中脘:前正中线,脐上四寸。

三、中伏风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

六、末伏加强[厥阴腧(双):第四胸椎棘突下,旁开1.5寸。

风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

足三里(双):外膝眼下三横指,胫骨前嵴外一横脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

指。

足三里(双):外膝眼下三横指,胫骨前嵴外一横腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

指。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

过敏性鼻炎、虚人感冒一、初伏加强四、中伏加强|风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

风门(双):第二胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心腧(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

心腧(双):第五胸椎棘突下,旁开1.5寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开1.5寸。

胆腧(双):第十胸椎棘突下,旁开1.5寸。

天突:胸骨上窝中央。

身柱:第三胸椎棘突卜凹陷处。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

二、初伏大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开1.5寸。

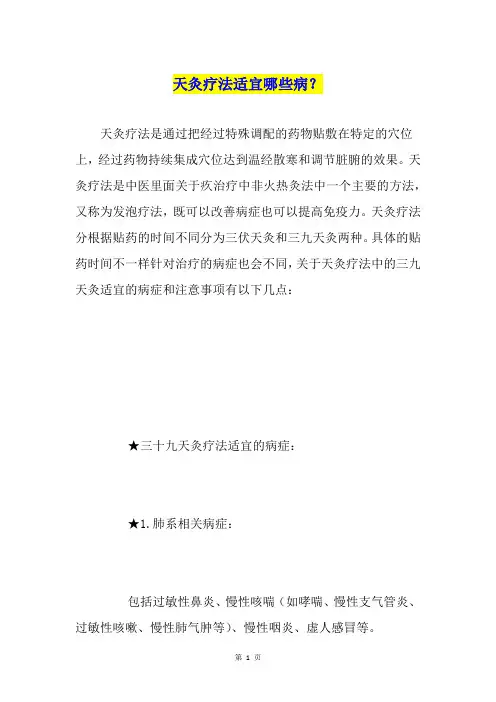

天灸疗法适宜哪些病?天灸疗法是通过把经过特殊调配的药物贴敷在特定的穴位上,经过药物持续集成穴位达到温经散寒和调节脏腑的效果。

天灸疗法是中医里面关于疚治疗中非火热灸法中一个主要的方法,又称为发泡疗法,既可以改善病症也可以提高免疫力。

天灸疗法分根据贴药的时间不同分为三伏天灸和三九天灸两种。

具体的贴药时间不一样针对治疗的病症也会不同,关于天灸疗法中的三九天灸适宜的病症和注意事项有以下几点:★三十九天灸疗法适宜的病症:★1.肺系相关病症:包括过敏性鼻炎、慢性咳喘(如哮喘、慢性支气管炎、过敏性咳嗽、慢性肺气肿等)、慢性咽炎、虚人感冒等。

★2.痛症:如颈肩腰腿痛、膝骨性关节炎、风湿性关节炎、网球肘、胃痛、痛经等。

★3.其他类:如失眠、慢性肠炎、消化不良、慢性盆腔炎、夜尿症、遗尿等。

★三九天灸疗法适宜的注意事项:1.成人一般贴药时间以30~60分钟为宜,小孩时间酌减,如3岁儿童约15~30分钟,以皮肤感受和耐受灼热水平为察看指标,避免灼伤皮肤。

2.孕妇不宜天灸,月经期妇女不宜贴药,体温超过38 的患者不可天灸,二岁以下婴儿慎贴药,但个别婴幼儿因病情需要者,建议贴药时间不宜超过10分钟。

3.贴药后皮肤出现红晕属正常现象,可外涂皮肤软膏以减缓不适症状;如贴药时间过长引起水疱,应保护创面,避免抓破感染,必要时前来医院处理或搽烫伤软膏,并注意饮食控制,不宜食用“发物”,如鸡、鸭、烧鹅、牛肉、虾、蟹、海产品、花生、韭菜、芋头等;若个别出现皮肤过敏者,可搽抗过敏药膏并及时前来医院处理。

4.为巩固疗效,避免相关不良反应,天灸期间应注意清淡饮食,不宜嗜吃生冷,以防损伤正气影响疗效;建议女士们来贴药时不宜穿连衣裙、连身衣,尽量选择较宽松的衣服;贴药后不宜进行剧烈活动以免大量出汗导致药膏脱落弄脏衣物。

天灸疗法每年的三伏天的第一天,传统的“冬病夏治”是在这天开始应用的。

笔者在这段时间内应用冬病夏治穴位贴敷之天灸疗法治疗一些“寒性”疾病,具有一定的成效,先总结如下。

冬病夏治是中国传统医学的一个重要特色,就是利用夏季气温高,机体阳气充沛的有利时机,调整人体的阴阳平衡,使一些宿疾得以恢复。

“冬病”指某些好发于冬季,或在冬季加重的病变,如支气管炎、支气管哮喘、风湿与类风湿性关节炎、老年畏寒症以及属于中医脾胃虚寒类疾病。

“夏治”指夏季这些病情有所缓解,趁其发作缓解季节,辩证施治,适当地内服和外用一些方药,以预防冬季旧病复发,或减轻其症状。

中医的理论认为,“人与天地相参,与日月相应”,“一体之羸弱,消息皆通于大地”,“天人合一”,因此人体的阳气与自然界生物的阳气相接,季节的变化直接影响到人的健康,中医将之概括为“六淫”。

其中,寒为“六淫”之首,主指体内阴盛阳衰,抵抗力明显下降,寒邪入侵引发的疾病,其发病时间以冬季为主或在冬季加重。

中医的理论认为,“人与天地相参,与日月相应”,“一体之羸弱,消息皆通于大地”,“天人合一”,因此人体的阳气与自然界生物的阳气相接,季节的变化直接影响到人的健康,中医将之概括为“六淫”。

其中,寒为“六淫”之首,主指体内阴盛阳衰,抵抗力明显下降,寒邪入侵引发的疾病,其发病时间以冬季为主或在冬季加重。

在这段时间是应用天灸疗法的穴位贴敷治疗寒性疾病的绝好的机会。

其实除常见的呼吸科疾病治疗外,这也是个改善身体状况的好时机,可借助高温天除去体内因风寒导致的“寒症”。

随着气温转暖,像风湿、骨关节病等一些冬天容易发作的病症,夏季病情缓解,患者就开始“轻敌”,不再医治及预防。

中医专家提醒,这类病多为风、寒、湿、热之邪侵袭所致。

利用夏季气温高,机体阳气充沛的有利时机,加以调治,有利于达到减轻病症、恢复健康的目的。

贴敷于经络上的治疗穴位可使阳气更旺,通过经络调整全身阴阳气血,并为肌体储备阳气。

阳气充足则疾病好发季节不易被外邪所伤,对有哮喘、咳嗽、咽干症状以及反复发作的慢支、哮喘、咽炎等患者有预防发作的作用。

哮喘、慢支一、初伏加强肺腧(双):第三胸椎棘突下,旁开寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开寸。

天突:胸骨上窝中央。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

二、初伏定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开寸。

心腧(双):第五胸椎棘突下,旁开寸。

大肠腧(双):第四腰椎棘突下,旁开寸。

天突:胸骨上窝中央。

中脘:前正中线,脐上四寸。

三、中伏风门(双):第二胸椎棘突下,旁开寸。

厥阴腧(双):第四胸椎棘突下,旁开寸。

足三里(双):外膝眼下三横指,胫骨前嵴外一横指。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

过敏性鼻炎、虚人感冒一、初伏加强风门(双):第二胸椎棘突下,旁开寸。

心腧(双):第五胸椎棘突下,旁开寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开寸。

天突:胸骨上窝中央。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

二、初伏大杼(双):第一胸椎棘突下,旁开寸。

厥阴腧(双):第四胸椎棘突下,旁开寸。

三焦腧(双):第一腰椎棘突下,旁开寸。

身柱:第三胸椎棘突下凹陷处。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

三、中伏肺腧(双):第三胸椎棘突下,旁开寸。

膈腧(双):第七胸椎棘突下,旁开寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开寸。

天突:胸骨上窝中央。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

四、中伏加强肺腧(双):第三胸椎棘突下,旁开寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开寸。

肾腧(双):第二腰椎棘突下,旁开寸。

天突:胸骨上窝中央。

命门:第二腰椎棘突下凹陷处。

五、末伏定喘(双):第七颈椎棘突下,旁开寸。

厥阴腧(双):第四胸椎棘突下,旁开寸。

大肠腧(双):第四腰椎棘突下,旁开寸。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

中脘:前正中线,脐上四寸。

六、末伏加强风门(双):第二胸椎棘突下,旁开寸。

脾腧(双):第十一胸椎棘突下,旁开寸。

足三里(双):外膝眼下三横指,胫骨前嵴外一横指。

腰阳关:第四腰椎棘突下凹陷处。

大椎:第七颈椎棘突下凹陷处。

四、中伏加强风门(双):第二胸椎棘突下,旁开寸。

天灸(专业知识值得参考借鉴)一概述天灸,灸法之一。

出自《针灸资生经》。

是采用对皮肤有刺激性的药物敷贴于穴位或患处,使其局部皮肤自然充血、潮红或起疱的治疗方法。

因其不用艾火而局部皮肤有类似艾灸的反应,并且作用也非常相似,故名为天灸,又称自灸、敷灸、药物灸、发疱灸。

天灸既具有穴位刺激的作用,又可通过特定药物在特定部位的吸收,发挥明显的药理作用。

近年来,这种治疗方法被广泛重视,现在兴起的经皮给药也是在此基础上发展起来的。

文献所载天灸法较多,如毛茛灸、斑蝥灸、旱莲灸、蒜泥灸、白芥子灸等。

另说将朱砂等药物点涂于穴位亦称天灸(《荆楚岁时记》)。

二施灸方法临床常用的方法有以下几种:1.蒜泥灸将大蒜(以紫皮蒜为优)捣烂如泥,取3~5克涂敷于穴位上,敷灸时间为1~3小时,以局部皮肤灼热疼痛为度。

如敷灸涌泉穴可治疗咯血、衄血;敷灸合谷穴可治扁桃体炎;敷灸鱼际穴可治喉痹等。

2.斑蝥灸取斑蝥适量研为细末。

使用时先取胶布一块,中间剪一小孔如黄豆大,贴在施灸穴位上,以暴露穴位并保护周围皮肤,将斑蝥粉少许置于孔中,上面再贴胶布固定,以局部皮肤灼热疼痛为度,然后去除胶布与药粉;也可用适量斑蝥粉,以甘油调和外敷;或将斑蝥浸于醋或95%酒精中,10天后擦涂患处。

适用于牛皮癣、神经性皮炎、关节疼痛、黄疸、胃痛等病症。

3.白芥子灸将白芥子研末,醋调为糊膏状,取5~10克敷贴穴位上,用油纸覆盖,胶布固定;或将白芥子末1克,放置于5厘米直径的圆形胶布中央,直接敷贴在穴位上,敷灸时间为1~3小时,以局部皮肤灼热疼痛为度。

适用于风寒湿痹、肺结核、哮喘、口眼歪斜等病症。

4.天南星灸将天南星适量研末,用生姜汁调成糊状贴敷于穴位上。

敷灸时间为1~3小时,以局部皮肤灼热疼痛为度。

适用于口眼歪斜等病症。

三注意事项天灸疗法虽然有较好的效果,但所用中药有些为有毒之品,有些对皮肤有强烈的刺激作用,故孕妇、年老体弱、皮肤过敏等患者应慎用或禁用。

另外,贴药处避免挤压,贴药后局部皮肤有轻度灼热感,这是正常现象,一般3~4小时后可将药物自行除去,切忌贴药时间过长。

天灸疗法简介:天灸疗法是人体特定穴位上贴敷有治疗作用药物的一种疗法。

“三九天”天灸是“三伏天”天灸的延续和补充。

早在《内经》就有“春夏养阳,秋冬养阴”“夏病冬治”“冬病夏治”的记载。

三伏天灸在一年中最炎热的三伏天,通过穴位贴药防治冬天寒冷时容易复发的支气管哮喘等顽固性疾病;三九天灸则是在一年最寒冷的时候,通过穴位贴药来加强三伏天的作用,提前预防冬天容易复发的疾病。

夏养三伏、冬补三九,能够显著提高人体免疫力。

天灸疗法适应症:1.肺系疾病:支气管哮喘、过敏性鼻炎、慢性支气管炎、慢性咳嗽、体虚感冒等。

2.消化系统疾病:慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性结肠炎、慢性消化不良等。

3.部分疼痛性疾病:颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、腰椎间盘突出、腰椎管狭窄、膝骨性关节炎、慢性盆腔炎、痛经等。

4.亚健康人群:心慌、疲倦、失眠、消化功能下降、经常出虚汗、怕冷等。

天灸疗法禁忌症:1、合并严重心脑血管、肝、肾、造血系统等疾病者。

2.孕妇、血证、发热者;恶性肿瘤患者;患有感染性疾病者。

3.贴敷部位的皮肤有创伤、溃疡者;皮肤对药物特别敏感者。

、天灸治疗每次贴敷时间儿童:30分钟内成人:30-90分钟为宜。

若自觉皮肤灼热难以忍受,可以提前揭除药贴,以防灼伤皮肤形成水泡。

揭除药贴后,宜以柔软的纸巾擦拭干净,忌用冷水清洗贴敷部位。

贴药地点和时间:地点:广宁县人民医院门诊三楼中医康复科时间:8:00-12:00,14:30-17:30天灸治疗的注意事项:1、衣着:天灸当天宜穿宽松,易于暴露贴药部位的深色衣物,不宜穿紧身衣服,连衣裙。

不宜穿颜色太淡的衣物,以防药物粘在衣物上,影响美观。

2、饮食:贴敷期间的饮食应清淡,忌食生冷、辛辣等刺激性食物,易化脓食物(如牛肉、烧鹅、鸭、花生、芋头、豆类等),戒食鱼虾等易致过敏的食物。

3、其他:天灸当天忌洗凉水澡及游泳。

天灸疗法介绍---2天灸疗法介绍---2 一、历史渊源发泡疗法,包括鲜中药发泡疗法,古代称为“天灸”,现代称为“药物发泡灸”,是指采用对皮肤具有刺激性的药物涂抹或贴敷在穴位、病处,使局部皮肤充血、起泡,有如火燎之状,达到治疗疾病的一种治疗法。

1 发泡灸源流之为“天灸”,王执《针灸资生经》卷三中说:“乡居人用旱莲草椎碎,置在手掌上一夫,当两筋中,以古文钱压之。

系之以故帛,未久即起小泡,谓之天灸,尚能愈疟。

”为药物发泡疗法的应用和发展奠定了理论基础。

这表明,在宋代,以发泡灸疗法防病治病已相当普遍。

明、清时期:2 现代应用及研究近百年来,发泡疗法越来越受到学者和专家们的重视,尤其是近十几年来,在理论探讨和临床应用等方面,均有突破性的创新,并开始用于疑难痼疾的治疗。

例如发泡疗法用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘、腮腺炎、风湿性关节炎、获得性寒冷性荨麻疹、变应性鼻炎、额窦炎、梅核气、慢性溃疡性结肠炎、强直性脊椎炎、胃脘痛均获得满意的疗效。

临床例证不胜枚举。

在基础理论研究方面,发泡疗法治病机制在于调整机体的免疫功能,使亢进者下降,低下者升高,趋向协调平衡,正是《内经》“阴平阳秘,精神乃治”理论的体现。

综上所述,发泡灸起源于战国时期,奠基于晋代,定名于宋代,明清时期得到广泛应用。

近代,发泡灸已引起国内医务工作者的广泛关注,特别是发泡疗法的治病机制将成为研究的热点,相信在不远的将来,定会大放光彩。

二、客观评价1、确有一定疗效,但非秘方、也非祖传族祖传。

在我国已有上千年的应用历史。

经文献检索,近年来也有数十位学者发表了相关的研究报告。

尽管对配方作一些改良,但基本原理完全相同,疗效也相似。

“八五”攻关课题中有一个中医药项目主要诊对发泡疗法的基础和临床应用研究。

这足以说明,发泡疗法已纳入现代中医学研2、应加强病例的科学总结发泡疗法疗效各家报道不一,有的甚至达到95%以上或达到100%,或治愈率高达90%以上,或称之能将慢性疾病“一次根治”“一次治愈”,可谓比神药还灵,这似乎有夸大疗效之嫌。

中医天灸穴位12处方天灸通过将药物贴敷于穴位,持续刺激穴位,行气活血,使人体阳气更加充沛。

对于各类适应症的慢性病患者,天灸有比较明显的疗效。

而对于普通人群,贴一贴药也有助于提高身体的免疫能力。

以下介绍一些临床上常用的处方:足三里穴一、穴位处方:肩上肢区、肾病区、足三里穴、涌泉穴临床应用:<1>易疲劳、易感冒、心烦意乱、头昏脑胀、内分泌紊乱贴敷肩上肢区。

<2>易疲劳、腰膝酸软、生殖机能低下贴敷肾病区、足三里穴。

<3>易疲劳、失眠健忘、下肢浮肿贴敷涌泉穴、足三里穴。

手三里穴二、穴位处方:肩上肢区、头面区、手三里穴、肩井穴临床应用:<1>头疼头晕、视力模糊、记忆力减退、失眠健忘贴敷头面区。

<2>颈部疼痛、活动功能受限贴敷肩上肢区和痛点。

<3>上肢放射性疼痛、麻木,酸软无力交替贴敷肩井穴、手三里穴、肩上肢区。

<4>恶心呕吐、心慌、心烦意乱、内分泌失调贴敷肩上肢区。

<5>上肢无力、肌肉萎缩贴敷肩上肢区、肩井穴、手三里穴。

阳陵泉穴环跳穴三、穴位处方:肾病区、肠下肢区、足三里穴、涌泉穴、环跳穴、阳陵泉穴临床应用:<1>腰肌劳损、局部疼痛、活动功能受限贴敷肾病区和痛点。

<2>坐骨神经痛、下肢放射性疼痛麻木,贴敷肠下肢区、环跳穴、阳陵泉穴。

<3>腰椎管狭窄,下肢酸软无力、肌肉萎缩贴敷肾病区、涌泉穴、足三里。

曲池穴四、穴位处方:肩上肢区、肩井穴、手三里穴、曲池穴临床应用:<1>疼痛期,局部疼痛、活动功能受限贴敷痛点、肩井穴。

<2>僵硬期,上肢疼痛无力、肌肉粘连萎缩贴敷肩上肢区、肩井穴、手三里穴、曲池穴。

五、穴位处方:肩上肢区、肩井穴、肾病区、涌泉穴临床应用:<1>风湿性关节炎,上肢大关节疼痛、活动功能受限者贴敷痛点、肩上肢区。

下肢大关节疼痛、活动功能受限者,贴敷痛点、肾病区、涌泉穴。

天灸自行敷贴不可取贴错穴位效果适得其反三伏天,一年中最热的时刻即将到来。

在广东,三伏天贴天灸“冬病夏治”的养生保健理念早已深入人心,而深圳老老少少也早准备用三伏贴来赶走自己的颈椎病、咳嗽、鼻炎等疾病带来的痛苦,有的甚至从网上购买三伏贴来使用。

不过,中医专家指出,三伏天灸贴不是灵丹妙药,不能包治百病,并非人人适用,只适合寒性体质的人,尤其是冬季容易出现感冒、咳嗽等呼吸道疾病和消化道疾病的人群。

而网购自行敷贴更不可取,因为取错穴位或穴位搭配错误,效果会适得其反。

盛夏之际最易祛除积寒三伏天灸,是冬病夏治最常用的方法。

所谓冬病夏治是针对冬季气候寒冷时好发及感寒后易发的一些宿疾,在夏季气温高和机体阳气旺盛时,内服温补药物,配以食疗,外用穴位敷贴、艾灸等中医特色疗法,达到祛除体内沉积的寒气,调整阴阳,从而使宿疾得以恢复。

冬病为什么要夏治呢?深圳市第二人民医院中西医结合分院治未病中心主任邓旭光说,冬病患者本身体质就偏于虚寒,再加上冬天环境也是寒冰一片,两寒夹击,便无解冻的可能,所以在冬天治寒症是很困难的。

而在盛夏之际,外界是暑热骄阳,里面是心火正盛,这时积寒躲在后背的膀胱经和关节处,最易被赶出来。

此外,冬病一般寒冬季节发作较频繁,症状明显,这时,常以治标缓解症状为主,不便从本质治疗。

但到夏天,这类疾病发作较少,或基本不发,正是根治的好时机。

通过一些特殊的治疗来补益人体元气,增强抗病能力,以预防冬季来临时旧病复发,或减轻其症状。

深圳市中医院康复科主任医师曹雪梅也表示,三伏天灸是冬病夏治的主要方法,主要在于天灸疗法着眼于扶正祛邪,即依靠药物的性能,并借助“天之阳气”以扶助、激发人体阳气,以祛除体内伏邪宿痰,实为治本之法。

而一年之中,三伏天的阳气是最足的,因此,选择在三伏天进行的天灸叫“三伏灸”,又称“三伏贴”“三伏天灸”。

“三伏”是以每年夏至以后第三个庚日(指干支纪日中带“庚”之日)为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后的第一个庚日为末伏,合称为三伏。

天灸穴位图

标签:天灸穴位图日期:2011-7-15 14:50:54 关注:10 咨询在线医生

天灸疗法最早文字记载见于南北朝,即公元420-589年间,它是不用火,不用艾,系用几种中草药研成粉末贴于穴位上,而达到灸治效果的一种方法。

明代李时珍于公元1518-1593

年编《本草纲目》也介绍了天灸疗法可以截疟。

天灸疗法,又称药物灸、发泡灸,是采用对皮肤有刺激性的药物敷贴于穴位或患处,使局部皮肤自然充血、潮红或起泡的治疗方法。

因天灸的药物是自动渗透到人体皮肤或腧穴中,所以又称“自然灸”或“自灸”。

又因天灸是不用任何热源而进行灸治的方法,又称“无热灸”或“冷灸”。

天灸包括三伏天天灸和三九天天灸,但是常见的为三伏天天灸。

三伏天天灸,即在是在三伏天时进行天灸治病的方法,是中医时间医学、针灸学与中药外治相结合的一种疗法。

具体做法是,根据所要预防的疾病,在对应部位贴上中药,以达到灸治效果的。

那么天灸穴位一般是有哪些穴位呢?下面看一下天灸穴位图

利用“三伏”天炎热气候,敷以辛温,逐痰、走窜、通经平喘药物,可以提高药物效能,达到温阳利气,驱散内伏寒邪,使肺气升降正常,温补脾肾,增强机体抗病能力,预防这些疾病的发生。

哮喘、过敏性鼻炎是目前难治之症,病程短则几年,长则几十年,且易反复发作,正气虚时易诱发,所以,中医认为:“邪之所凑,其气必虚”。

因此,病员要有耐心坚持治疗。

各地天灸经验认为贴药年限长,次数多,则其疗效高,效果就好,因此要坚持多年“三伏”天贴药。

相关阅读:三伏天炙:未病先防既病治疗。