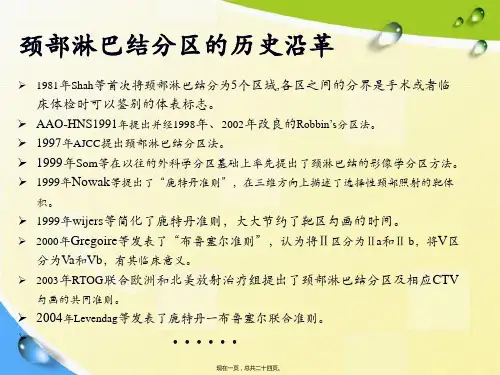

颈部淋巴结分区的概念及演变

- 格式:pptx

- 大小:968.38 KB

- 文档页数:23

颈部淋巴结颈部淋巴结分区:第I区(level I):颏下及颌下淋巴结第II区(level II):颈内静脉链上组第III区(level III):颈内静脉链中组第IV区(leveIV):颈内静脉链下组第V区(levelV):颈后三⾓区淋巴结,即胸锁乳突肌后缘、斜⽅肌前缘及锁⾻构成的三⾓区内的淋巴结第VI区(levelVI):中央区淋巴结,包括喉前、⽓管前和⽓管旁淋巴结第VII区(levelVII):上纵隔淋巴结颈部淋巴结是否转移应从淋巴结的多个⽅⾯进⾏考虑:(1)⼤⼩:淋巴结的⼤⼩是评价颈部淋巴结的最基本的标准。

CT在测量淋巴结⼤⼩⽅⾯具有优越性,尤其对强化明显的淋巴结。

⼤多数学者以以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区肿⼤淋巴结直径≥15mm,其他区域直径≥10mm为诊断颈部淋巴结肿⼤的标准。

但是任何以⼤⼩作为诊断标准均有假阳性、假阴性可能。

有学者提出不论淋巴结的⼤⼩,只要淋巴结内部密度有改变且边缘较清晰者均应判定为转移淋巴结。

(2)部位:颈部淋巴结转移癌为颈部最常见的淋巴结病变,以中、⽼年男性多发,可发⽣在单侧或多侧,双侧多见,颈部Ⅱ~Ⅳ区为好发区,此区发⽣率约92%,与原发肿瘤有关,最多见为⿐咽癌、⼝咽癌和甲状腺癌,其中咽后、颈后三⾓区为⿐咽癌的特征性部位;甲状腺癌常见于Ⅲ、Ⅳ区,且可发⽣⽓管⾷管沟、上纵隔淋巴结转移;淋巴瘤在颈部淋巴结病变第⼆位,发病年龄、性别⽆差异,以⾮霍奇⾦病常见,常以双侧或多侧、多区、多个淋巴结受累为主要表现;颈部淋巴结结核多为结核杆菌经淋巴通路感染⽽成,好发于年轻⼥性,常位于单侧或多侧多区,可以侵犯颈静脉周围和后三⾓区,以Ⅲ~Ⅴ区受累多见,尤其Ⅳ区+锁⾻上区明显,约占75%;淋巴结炎、化脓性淋巴结炎往往合并咽喉炎、扁桃体炎和头⾯部⽪肤炎症,Ⅰ区为好发部位。

(3)形态:有学者提出增⼤淋巴结的最长径与短径之⽐>2为正常反应性增⽣的淋巴结,⽽<2时则提⽰为淋巴结转移。

颈部转移性淋巴结易融合;淋巴瘤常多个融合成团块状,钙化少见;淋巴结结核钙化常见,呈斑块或蛋壳样钙化;⾮特异性淋巴结炎和化脓性淋巴结炎往往呈单个肿⼤淋巴结,融合、钙化少见。

颈部淋巴结分区1.临床分区法Ⅰ区(Level Ⅰ):包括颏下及下颌下区的淋巴结群,又分为A (颏下)和B(下颌下)两区。

Ⅱ区(Level Ⅱ):前界为茎突舌骨肌,后界为胸锁乳突肌后缘上1/3,上界颅底,下界平舌骨下缘。

主要包括颈深淋巴结群上组。

以在该区中前上行向后下的副神经为界分为前下的A区和后上的B区。

Ⅲ区(Level Ⅲ):前界为胸骨舌骨肌外缘,后界为胸锁乳突肌后缘中1/3,下界为肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉平面(环状软骨下缘水平),上接Ⅱ区,下接Ⅳ区。

主要包括肩胛舌骨肌上腹以上的颈深淋巴结群中组。

Ⅳ区(Level Ⅳ):为Ⅲ区向下的延续,下界为锁骨上缘,后界胸锁乳突肌后缘下1/3段。

主要包括颈深淋巴结群下组。

Ⅴ区(Level Ⅴ):即颈后三角区及锁骨上区。

前界邻接Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区后界,后界为斜方肌前缘。

以环状软骨下缘平面(即Ⅲ、Ⅳ区分界)分为上方的A区(颈后三角区)和下方的B区(锁骨上区)。

包括颈深淋巴结副神经链和锁骨上淋巴结群。

Ⅵ区(Level Ⅵ):带状肌覆盖区域,上界为舌骨下缘,下界为胸骨上缘,两侧颈总动脉为两边界,包括内脏旁淋巴结群。

VII区(Level VII):为胸骨上缘至主动脉弓上缘的上纵隔区。

Ⅰ区:包括颏下区及颌下区淋巴结。

ⅠA:颏下区,无临床重要性。

ⅠB:颌下区,为口腔肿瘤转移所在。

Ⅱ区:颈内静脉淋巴结上区,即二腹肌下,相当于颅底至舌骨水平,前界为胸骨舌骨肌侧缘,后界为胸锁乳突肌后缘。

ⅡA:颈内静脉淋巴结,为头颈肿瘤主要淋巴引流集中区域,是第1站前哨淋巴结。

ⅡB:位置在后上,被胸锁乳突肌覆盖,这部分淋巴结常常是鼻咽癌的转移处。

外科颈清扫术后复发也常在此处。

Ⅲ区:颈内静脉淋巴结中区。

从舌骨水平至肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处,前后界与Ⅱ区同。

Ⅳ区:颈内静脉淋巴结下区。

从肩胛舌骨肌到锁骨上,前后界与Ⅱ区同。

Ⅴ区:包括枕后三角区淋巴结(或称副神经淋巴链)及锁骨上淋巴结。

前界为胸锁乳突肌后缘,后界为斜方肌前缘,下界为锁骨。