魏晋风度多人看来种真正名士风范所谓真名士自风流由正始才俊何晏

- 格式:docx

- 大小:20.70 KB

- 文档页数:1

魏晋风度,一般理解为当时的名士风度,实际上指的是在中国魏晋时代产生的一种人格精神与生活方式的统一体。

包括哲学思辨、人格境界、文学创作、审美追求等方面。

从时间上来说,指的是三国时的魏(公元220-265年)至两晋年代(公元265-420年),再到刘宋时代以士族名士为主体的生命体验,它以七林七贤中阮籍嵇康和晋宋时期诗人陶渊明为代表人物。

今天我们就来与大家一起讨论一下什么是魏晋风度,以及它的现代人生意义问题。

主要谈两个问题:一、魏晋风度的形成背景;二、魏晋风度的表现形式。

谈到魏晋风度,不能不与当时兴起的士族阶层相联系。

士族,或者叫做世族是东汉末年兴起的世家大族,他们垄断做官的权力,有着自己的政治特权与庄园经济,可以与皇权平分秋色,比如东晋时就有“王与马,共天下”之说。

在中国历史上,唯一可以与皇权分庭抗礼的,就是魏晋南北朝年代的士族阶层。

魏晋风度的名士大部分是世家大族的人物,比如王谢家族,他们既是政治与经济上的大族,也是文化的大族,谢氏是诗歌家族,王氏是书法大族。

所以魏晋风度既是名士的精神贵族的产物,也是凭借经济与政治上的特权而形成的。

东汉末年,社会陷入了空前的战乱之中,南北分裂,生灵涂炭,老庄人生无常,企求解脱的学说走进人们的心灵之中。

王瑶先生在《中古文学史论集》中曾指出,感叹人生无常是汉魏以来文学的主旋律。

这种时代情绪又因了当时文化的主体士族的崛起形成为特定的思想体系。

当时,对人生苦难的解脱,对逍遥境界的寻求,成了魏晋以来人生哲学的重大课题。

当时,围绕着这一主题,各种人生哲学纷纷出现。

比较有代表性的,有这么几种:一、以阮籍为代表的逍遥论。

二、以嵇康为代表的养生论。

三、以《列子·杨朱篇》为代表的纵欲论。

此外,还有何晏、王弼的无为论,向秀、郭象的安命论等等。

魏晋以后逐渐兴盛的佛教,则是从宗教麻痹的角度,来解释人生问题的。

这几种人生哲学虽然旨趣不同,角度各异,但都是探讨如何解脱苦难,实现人生价值的。

魏晋风度,在很多人看来,是一种真正的名士风范,所谓是真名士自风流,由正始才俊何晏、王弼到竹林名士嵇康、阮籍,中朝隽秀王衍、乐广至于江左领袖王导、谢安,莫不是清峻通脱,表现出的那一派“烟云水气”而又“风流自赏”的气度,几追仙姿,为后世景仰。

魏晋风度,它作为当时的士族意识形态的一种人格表现,并成为当时的审美理想。

风流名士们崇尚自然、超然物外,率真任诞而风流自赏。

晋朝屡以历部尚书请官王右军,但遭屡拒绝。

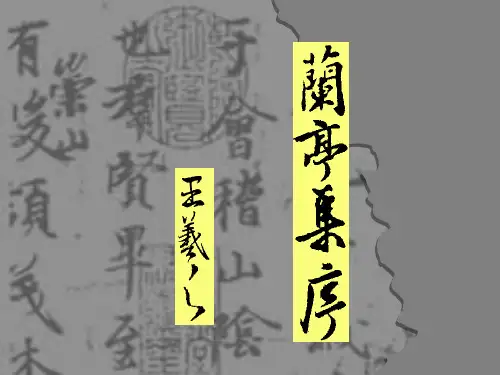

我想,正是因为精神的超俗,“托杯玄胜,远咏庄老”、“以清淡为经济”,喜好饮酒,不务世事,以隐逸为高等这样的人事哲学观,才能造就那传奇的《兰亭序》。

然而,魏晋风度为什么在历代每每遭贬,究其原因,大略是这帮名士们饮酒过度,醉生梦死;再就是放达出格,有悖常理,另就是清谈误国。

据传说“竹林七贤”之一的刘伶,纵酒佯狂,经常是抬棺狂饮,且身上一丝不挂于屋中,人见均嗤之,他却反唇相讥:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,你们干吗要钻到我裤裆里来呢?这些名士们为求长生而炼丹服药,穿衣喜宽袍大袖且经久不洗,故而多虱,因而“扪虱而谈”,在当时是件很高雅的举动。

其实以魏晋风度为开端的儒道互补的士大夫精神,从根本上奠定了中国知识分子的人格基础,影响的相当深远。

可是,魏晋风度的所及,也带来了弊端,许多人赶时髦,心情也并非嵇康、阮籍似的沉重,却也学他们的放达。

其实现在年轻人作为对人生的爱恋,自我的发现与肯定,与东汉末以魏晋风度的价值观念四一脉相承的。

而现在年轻人在追求行止姿容的漂亮俊逸上个性上,又和魏晋风度的美学关相辅相成。

小品文是种散文的流派,其内容经常是在生活中,作者经过反省思想传达给读者的讯息,内容题材不限。

小品文是一种寓有抒情意味和讽刺性的短小散文。

它在中国有着悠久的历史和多种样式,古代许多带有强烈感情色彩、语文优美生动的序、跋、记传、书信等等,都可以算作小品文。

小品文的名称并不始于明清。

小品一词,来自佛学,本指的是佛经的节本。

•••••••••••••••••何晏:粉面何郎,行步顾影(魏晋名士的风流)何晏:粉面何郎,行步顾影(魏晋名士的风流)正始之音正始玄学代表人物:“行步顾影”何晏,“可与论天人之际”王弼,“朗朗如日月入怀”夏侯玄。

社会风气:虽然魏文帝曹丕、魏明帝曹睿,以及后来执政的司马懿等人都做过重树两汉儒学地位的努力,但此时经学已是决堤之坝,思想解放已是大势所趋。

强调“以无为本”且融合了儒道经义的玄学应运而生,并很快风行。

何晏、王弼虽然因共同创导了魏晋玄学而齐名,但王弼的后来居上,除了他在哲学上的天纵之才外,还多亏了何晏的大力提携。

毕竟,正始初年,何晏已经47岁,而王弼只有14岁;如果没有何晏的大力提携,很难想象一个十几岁的青少年能够领导一个国家的哲学风潮。

何晏、王弼虽然同属宣扬“以无为本”的玄学贵无派,但细分的话,何晏早期主张绝对贵无论,王弼则主张相对贵无论。

后来,看到了王弼相对贵无论在现实中的优越性,何晏基本放弃了自己的绝对贵无论,转向了王弼的相对贵无论。

王弼玄学思想中“有生于无”、“以无为本”中的“无”后来与大乘空宗中的“空”联系沟通起来。

虽然王弼的“无”与大乘空宗中的“空”分属不同的哲学体系,但的确具有一定的相似性,便于联系沟通。

东晋般若学派本无宗的释道安与竺法深就曾分别用王弼的“无”去附会大乘空宗中的“空”。

例如,道安曾说:“无在元化之前,空为众形之始。

” 竺法深也曾说:“未有色法,无有于有,故从无出有,即无在有先,有在无后。

”当然,玄学贵无派与般若学派本无宗也是息息相通的。

东汉中后期以品评时政及相关人物为主的“清议”在曹魏正始年间正式成为以哲学思辨为主的“清谈”。

何晏、夏侯玄、王弼则是这类追求思维的机智与语言巧妙的“清谈”沙龙的中心人物。

司马懿父子高平陵兵变之后,属于曹魏皇室近支的何晏很快被灭族,同年秋天,年仅24岁的王弼也不治而亡,英年早逝。

两年后,属于曹魏亲族的夏侯玄亦被司马氏灭族。

可是,正始玄学并没有因为领袖人物的过世而消亡,反而开始从以哲学思辨为主逐渐转向以放浪形骸地攻击儒教礼法为主。

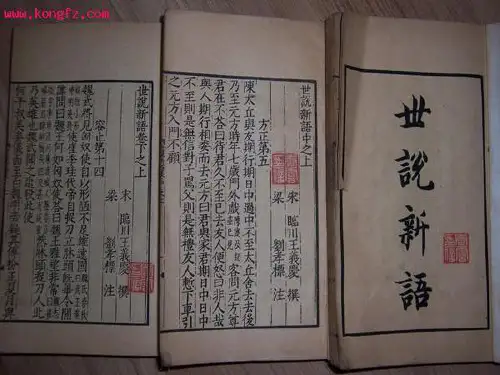

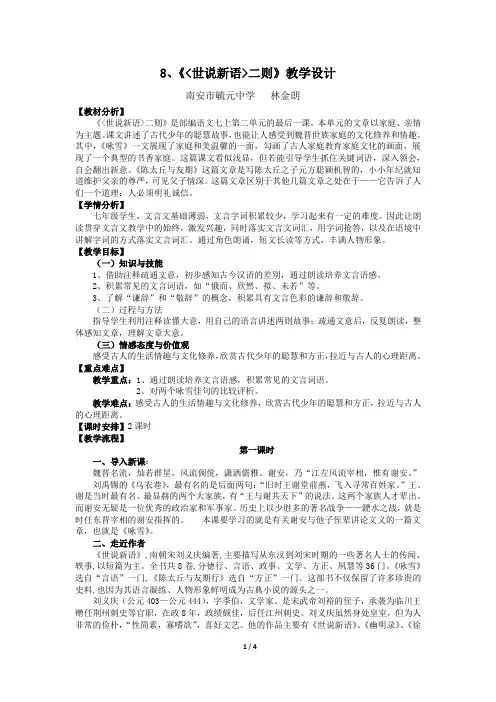

8、《<世说新语>二则》教学设计南安市毓元中学林金朗【教材分析】《<世说新语>二则》是部编语文七上第二单元的最后一课。

本单元的文章以家庭、亲情为主题。

课文讲述了古代少年的聪慧故事,也能让人感受到魏晋世族家庭的文化修养和情趣。

其中,《咏雪》一文展现了家庭和美温馨的一面,勾画了古人家庭教育家庭文化的画面,展现了一个典型的书香家庭。

这篇课文看似浅显,但若能引导学生抓住关键词语,深入领会,自会翻出新意。

《陈太丘与友期》这篇文章是写陈太丘之子元方聪颖机智的,小小年纪就知道维护父亲的尊严,可见父子情深。

这篇文章区别于其他几篇文章之处在于——它告诉了人们一个道理:人必须明礼诚信。

【学情分析】七年级学生,文言文基础薄弱,文言字词积累较少,学习起来有一定的难度。

因此让朗读贯穿文言文教学中的始终,激发兴趣,同时落实文言文词汇,用字词抢答,以及在语境中讲解字词的方式落实文言词汇。

通过角色朗诵,短文长读等方式,丰满人物形象。

【教学目标】(一)知识与技能1、借助注释疏通文意,初步感知古今汉语的差别,通过朗读培养文言语感。

2、积累常见的文言词语,如“俄而、欣然、拟、未若”等。

3、了解“谦辞”和“敬辞”的概念,积累具有文言色彩的谦辞和敬辞。

(二)过程与方法指导学生利用注释读懂大意,用自己的语言讲述两则故事;疏通文意后,反复朗读,整体感知文章,理解文章大意。

(三)情感态度与价值观感受古人的生活情趣与文化修养,欣赏古代少年的聪慧和方正,拉近与古人的心理距离。

【重点难点】教学重点:1、通过朗读培养文言语感,积累常见的文言词语。

2、对两个咏雪佳句的比较评析。

教学难点:感受古人的生活情趣与文化修养,欣赏古代少年的聪慧和方正,拉近与古人的心理距离。

【课时安排】2课时【教学流程】第一课时一、导入新课:魏晋名流,灿若群星,风流倜傥,潇洒儒雅。

谢安,乃“江左风流宰相,惟有谢安。

”刘禹锡的《乌衣巷》,最有名的是后面两句:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

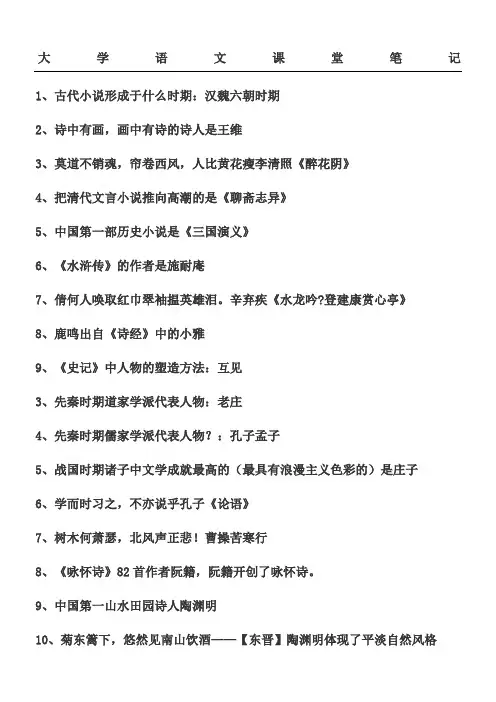

大学语文课堂笔记1、古代小说形成于什么时期:汉魏六朝时期2、诗中有画,画中有诗的诗人是王维3、莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦李清照《醉花阴》4、把清代文言小说推向高潮的是《聊斋志异》5、中国第一部历史小说是《三国演义》6、《水浒传》的作者是施耐庵7、倩何人唤取红巾翠袖揾英雄泪。

辛弃疾《水龙吟?登建康赏心亭》8、鹿鸣出自《诗经》中的小雅9、《史记》中人物的塑造方法:互见3、先秦时期道家学派代表人物:老庄4、先秦时期儒家学派代表人物?:孔子孟子5、战国时期诸子中文学成就最高的(最具有浪漫主义色彩的)是庄子6、学而时习之,不亦说乎孔子《论语》7、树木何萧瑟,北风声正悲!曹操苦寒行8、《咏怀诗》82首作者阮籍,阮籍开创了咏怀诗。

9、中国第一山水田园诗人陶渊明10、菊东篱下,悠然见南山饮酒——【东晋】陶渊明体现了平淡自然风格11、金樽清酒斗十千,玉盘珍羞值万钱。

李白《行路难》12、清水出芙蓉,天然去雕饰李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》体现了李白诗歌多具有的自然之美。

13、第一部纪传体《史记》14、第一部断代史《汉书》15、《论语》属于语录集16、《秋水》出自庄子《庄子.秋水》17、天生我材必有用,千金散尽还复来,李白《将进酒》18、杜甫诗歌的特点:沉郁顿挫杜甫诗称为史诗19、会当凌绝顶,一览众山小出自杜甫《望岳》20、无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来出自唐?杜甫《登高》21、第一部白话诗集:胡适《尝试集》。

22、*婉约派的主要代表人物:秦观、李清照;豪放派的主要代表人物:苏轼、辛弃疾23:司马迁写史记的原因:究天人之际,通古今之变,成一家之言22、闻一多的“三美”理论:答:主张新诗应该具有“图画美”,“建筑美”和“音乐美”,表明了一种理论上的自觉1、诗经分为风、雅、颂三类,一般认为其依据是(音乐的不同)2、赋、比、兴是诗经的(艺术表现手法)3、鹿鸣篇属于诗经中的哪个部分(小雅)4诗经开创了我国(现实主义)精神5、战国诸子中最有文学成就和浪漫主义精神的文学家是(庄周)6、先秦时代,儒家学派两位代表人物的大师是(孔丘和孟轲)7、先秦时代,道家学派两位最重要的代表人物是(老聃和庄周)8、下列孟子书中属于语录体的是(《论语》)9、《秋水》一文出自(《庄子》)10、《学而》篇出自(《论语》)11、我国古代第一篇纪传体通史(《史记》)12、不属于司马迁着《史记》的动因的是(政府提倡)13、(鲁迅)提出了“魏晋风度”的。

《<世说新语>二则》名师教案学情分析初一上期的学生,文言文基础薄弱,文言字词积累较少,因此字词还是需要强化,但单独讲解字词学生又觉得枯燥,所以为激发兴趣,同时落实文言文词汇,用字词抢答,以及在语境中讲解字词的方式落实文言词汇。

通过角色朗诵,短文长读等方式,丰满人物形象。

教学目标——解决“教什么”的问题。

积累常见文言词语,如“俄而”“欣然”“未若”等,并且背诵全文。

结合注释,运用工具书,疏通文意,发挥想象,学习用比喻的修辞手法描写事物。

在情境中感受人物机智,及谢家这样的诗礼之家其乐融融的家庭氛围。

在朗读中培养阅读文言文的语感,引导学生发挥自己的想象描写事物。

教学重难点对两个咏雪佳句的比较评析。

谢朗的咏雪句着重喻雪之白与细,虽然有“撒盐空中”的动作,却是境界狭小,诗意不浓。

而谢道韫之句则诗意盎然,紧扣“雪骤”的情景,形容大雪如柳絮随风起舞,漫天飞扬,迷离轻灵,且由柳絮而带来春的消息。

教学方法1、诵读法:在充分诵读的基础上理解文意。

2、探讨法和点拨法相结合:小组讨论比较。

3、延伸创作法:写咏雪佳句。

教学过程及内容要点一、导入新课:魏晋名流,灿若群星,风流倜傥,潇洒儒雅。

谢安,乃“江左风流宰相,惟有谢安。

”二、问题探究1:故事馆——创造性讲述故事1.读准字音,读出句读注意:“谢太傅/寒雪日/内集”、“即/公大兄无奕/女”、“左将军/王凝之/妻也”的停顿,指导“公大笑乐”的读法,生齐读。

2.疏通文意,讲得清楚(1)自读互译:根据注解,自己给自己讲清楚,讲不清楚同伴互助解决。

(2)掌握词语抢答:儿女:指子侄辈的年轻人雪骤:雪下得很快。

骤:迅疾未若:不如,比不上因:趁着。

即:就是。

温故知新:联系学过的知识掌握词语。

如:与“俄而”意思相近的“未几,无何,既而,逾时”等,与“欣然”的“然”用法相同的“莽莽然,黯然”。

利用成语“暴风骤雨”、“因材施教”、“因势利导”来理解“雪骤”的“骤”:迅疾,“因风起”的“因”:趁着。

魏晋风度一.何为魏晋风度在很多人看来,是一种真正的名士风范,所谓是真名士自风流,莫不是清峻通脱,表现出的那一派‚烟云水气‛而又‚风流自赏‛的气度,几追仙姿,为后世景仰。

风流名士们崇尚自然、超然物外,率真任诞而风流自赏。

《世说新语》记:‚王子猷居山阴,逢雪夜,忽忆剡县戴安道,即时登舟造访,经宿方至,造门不前而返。

人问其故,答曰:‘吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?’‛这些名士言词高妙,精神超俗,‚托杯玄胜,远咏庄老‛、‚以清淡为经济‛,喜好饮酒,不务世事,以隐逸为高。

何谓清谈?清谈,亦称‚玄言‛、‚玄谈‛、‚谈玄‛,是魏晋时期崇尚虚无空谈名理的一种风气。

始于魏,上承东汉末清议,从品评人物转向以谈玄为主,以《周易》、《老子》、《庄子》‚三玄‛为基本内容,用老庄思想解释儒家经义,摈弃世务,专谈本末、体用、有无、性命等抽象玄理,到晋王衍辈,清谈之风大盛。

‚魏晋风度‛的思想意义和美学价值:对人生的爱恋,自我的发现与肯定,它与东汉末以《古诗十九首》为标志发展而来的价值观念一脉相承,而在追求行止姿容的漂亮俊逸上,又和‚文学的自觉‛的美学潮流相辅相成。

在丹、酒、姿容、玄谈的外在表象后面,蕴含着对自身价值思考和对人生无常的悲叹。

姿容的飘逸与内在的智慧、忧伤结合,成为魏晋风度的美学典型。

在哲学上,玄学的兴起,标志着儒家哲学的危机。

由于东汉后期的政治腐败,使得儒生们从对汉家煌煌大业的盲目崇拜中清醒过来,正统的儒家思想受到怀疑。

从党锢之祸开始,到黄巾起义,到军阀混战,到三国鼎立,再到曹魏司马氏争权,大开杀戒,在整整100多年的腥风血雨中,人们进行了否定外界社会的过程,探求人生变幻无常的命运,执着爱恋短促的生命,寻求人生的欢乐。

二、魏晋风度的分期1.正始时期。

以王弼(226-249)、何晏(190-249)为代表。

‚魏正始中,何晏、王弼等祖述老庄,立论以为天地万物皆以无为为本……‛。

‚贵无‛思想,认为老不及圣,圣人未必无情,体用如一,本末不二。

第七课魏晋南北朝时期的社会背景及佛教艺术教学要求:使学生了解魏晋风度及石窟艺术基本知识。

教学重点:佛教美术传承的文化轨迹教学过程:魏晋南北朝时期是我国古代美术发史上一个重要的发展和过渡的转折时期。

这一时期,美术自身的各个方面都有划时代意义的进步。

魏晋南北朝玄学兴起并成为显学,实质上是自战国、秦汉以来各种哲学思想对世界本质探求的继续和深入。

经过战国秦汉以来的哲学思辩,中国的思维模式已实际上成为一种无本体终极的思想。

原因在于哲学思辩的逻辑起点已经不是在某一具体的概念之上了,而是转向了“存在”与“存在”的关系之中。

玄学是较早的成体系的以“存在”之间的关系为逻辑起点的哲学思辩。

首先,玄学将世界之本元归纳为“有”“无”之间,“玄而又玄不可道也”。

对“有”“无”之关系进行审视,晋而推泛至“生”与“死”、“本”与“末”等等。

同时,玄学思想又是游弋于先前诸家学派之间的哲学:“以儒释道”、“以道释儒”、“儒道释佛”。

这分明就是基于不同思想之“关系”的基础之上发展而来哲学思维。

对于思维活动本身的关注取得了与对思维结果同样的重视,这是魏晋南北朝时期中国哲学最显著的特点——终极概念的缺失使得思维活动本身得到彰显。

魏晋南北朝时期,佛教在中国的兴盛,除了动乱时代人之心灵慰济的需要,另外也是玄学思维模式作用的必然结果。

玄学的“有”“无”之间的思维模式从原理上消除了不同思想、不同哲学之间身份认同上的障碍——“万物皆自有无之间”。

更重要的是,思维起点始自“有”“无”之间,实质上就是允许了用一种已在的思想或哲学去对另一种待解释的思想或哲学进行全方位的解构与重组,使之纳入已在的思维框架之中,并最终实现同化。

因此可以说,玄学不仅仅是魏晋时代的显学,而且又是各种哲学思想之“哲学的哲学”。

伴随着玄学清谈对“有”“无”的探讨,出现了对于“形式”问题的讨论,具体是指“形式”与“内容”之关系的讨论,如王弼关于语言本身的表达能力与人之精神的关系的讨论。

从谢安看魏晋风度摘要:《世说新语》是一部以记载汉末到两晋上层社会人士言谈举止、社会风尚及遗闻轶事的志人小说。

《世说新语》虽然记载的人物言行大多属于野史,而且过于简短。

但书中反映的却是真实的历史人物和真实的社会风尚。

因此,《世说新语》真实反映了我国历史上少有的一朵文化奇葩—“魏晋风度”。

本文是从谢安这一侧面来说明该书为我们展现出的“魏晋风度”。

关键词:世说新语谢安魏晋风度一、魏晋风度产生的背景原因东汉末年,社会陷入了空前的战乱之中,南北分裂,生灵涂炭,政权遭到严重破坏,政权的更替使许多上层知识分子被莫名其妙地卷入政治斗争之中,遭到杀戮。

这个时期政治生活中重要的现象,是士族门阀制度的产生。

士族,又称世族、高门大族,其对立的称呼是庶族、寒门,它们之间的区别不在于官职的高下或财产的多寡,而在于宗族的血统。

由于乱世,由于门阀制度,朝不保夕的士人们意识到人的穷达不在于个人的才学和能力,因而冲决了汉代高度集权政治的儒家大一统的堤坝,这个时期的社会思潮反而自由活跃。

知识分子纷纷毁弃礼法,行为放旷,各种学说同时并兴,一些异端思想也得以流行。

社会动乱对儒教的正宗地位、惟我独尊的霸道受到极大的冲击力。

使得人们不再完全相信儒家思想这一套,因此佛教和道教思想又再一次进入人们的视线之中,成为人们新的心灵寄托。

乱而思治,在这种社会黑暗时期,人们就会不断探索为什么会发生这种情况。

在儒道佛三家思想碰撞之下,在乱世思治而不得的刺激下,促使魏晋名士悉心探索宇宙与人生的本体,追求新的思辨哲理。

二、魏晋风度的内涵及特点魏晋风度,在中国历史上是一种标志性的时代精神和重要文化表现。

所谓魏晋风度即是魏晋之际名士风度,亦称魏晋风流。

“风度”本来是魏晋时用来品评人物的词语。

在很多人看来,是一种真正的名士风范,所谓是真名士自风流,由正始才俊何晏、王弼到竹林名士嵇康、阮籍,中朝隽秀王衍、乐广至于江左领袖王导、谢安,莫不是清峻通脱,表现出的那一派“烟云水气”而又“风流自赏”的气度,几追仙姿,为后世景仰。

走进魏晋风流,感怀魏晋名士风骨魏晋风度,在很多人看来,是一种真正的名士风范。

当时士人崇尚自然、超然物外、率真风流的人生观与审美观在中国古代文学史中留下了一道瑰丽的人文景观。

01魏晋风度与人物品鉴魏晋是中国历史上的一个独特时期,其时上接东汉,下开六朝。

魏晋风度,是指发生在这一时期中的文化现象,风度是指人物言行所表现出来的仪表风范和态度,魏晋是历史阶段,历史阶段不可能具有仪表风范,因此,魏晋风度实际上是指魏晋时期的人物所表现出来的风度。

不是所有的人都可以有风度,只有当时名士不同于流俗的言行才能称为风度。

魏晋风度,其实是指魏晋名士的言行表现出来的风度。

魏晋名士,为大家所熟悉的如“竹林七贤”,其中最为著名的就是嵇康、阮籍。

他们表现出来的风度,与世俗不同,如阮籍的青白眼故事、嵇康锻铁不理睬钟会的故事等,广为人们所乐道。

后世的人因将魏晋时期的名士按照时代先后分为正始名士、竹林名士、中朝名士、江左名士。

其实,竹林名士和正始名士活动的时间差不多同时,都是正始年间事。

但正始之音主要是指王弼、何晏所建立的玄学理论。

竹林名士给后人的影响,主要是指他们的活动。

虽然嵇、阮都是著名的玄学理论家,也是著名的文学家,但后人所理解的竹林之游,还是指他们与山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸等人的活动。

后人景仰魏晋名士的言行,缅怀而称之为魏晋风度。

后人最为景仰的,还是魏晋名士超出凡俗的旷达、放逸、不以俗物萦怀的言行,从这一点说,东晋名士最能体现也最能代表这种风度。

与前代名士相比,江左名士在玄学理论上没有什么建树,但他们在现实生活中表现出的玄学态度,形成了令后人景仰的名士风范。

唐代大诗人杜牧说:“大抵南朝皆旷达,可怜东晋最风流。

”东晋名士的风流就在于他们处理人与外物关系的两相得态度上,以及在两相得状态中表露出的真情性。

后人每论晋人具有令人着迷的烟水云气,其实也主要指东晋名士。

因此,风度,其实是名士们言行的自然流露,是真名士自风流,如果是假名士,当然就谈不上风度和风流了。

两汉魏晋时期是中华文明形成的重要时期。

两汉文章,魏晋风骨,这已经是经常被人提起而且充满憧憬和向往的字眼了。

然而仅仅凭这些却还不足以这样称谓这两段时期。

中华文明是一个总括,是由很多的地域文明和民族文化组成的。

在汉代,春秋战国以来形成的各种地域文明得到了融合;在魏晋时期,世代居于北方的少数民族开始融进中原。

虽然在后来造成了五胡乱华的悲剧,但是融合的结果却是可以肯定的。

两汉文化是由众多的地域文化组成的一个博大精深、异彩纷呈的文化体系,无论是过去得历代王朝,还是现在的东西方的现代文明,对于两千年前的两汉文化都有着赞叹和崇拜心情。

两汉文化的形成较之中国上古时代文化(现在的研究归结为先秦文化)的形成是起步比较晚的,它的形成基础是荆楚文化、齐鲁文化、中原文化、关中文化、燕赵文化等众多的地域文化,有着地方文化的区域特色:(一)荆楚文化:是汉文化形成与发展的最基础的文化类型之一,区域包括长江中游的广大地区,是当时刘邦诞育地区的本土文化。

(二)齐鲁文化:也即是儒学文化。

其地域是以泰山为中心的黄河下游地区。

这一地区主要从事于农业和蚕丝织业,并因临海而富于鱼盐之利,故而形成了这一地域的文化和习俗特征。

“其俗宽缓阔达而足智,好议论,地重,难动摇,怯于众斗,勇于持刺,故乡人者,大国之风也”;“而邹鲁滨洙泗,犹有周公遗风,俗好儒,备于礼,故其民龊龊”。

(三)中原文化:即华夏文化。

这种文化主要产生于黄河的中游地区,在这一地区有着突出的较文明的农耕文化,而且在中华民族的历史上,这一地区的政治、经济、文化均较为发达,是中华民族形成和发展的摇篮。

(四)关中文化:即三秦文化。

这种文化观念产生和形成于黄河上游以及渭水流域,这里膏壤千里,好稼穑,多大贾,农耕文化形成较早。

(五)北方文化:亦即燕赵文化。

这种文化观念主要产生于北部的海河流域,包括春秋时期的赵国、中山国、燕国以及以北的地区。

这一区域文化与中原文化有相同之处,但受到塞外匈奴的游牧文化的影响,显得更加雄浑粗犷,奔驰豪放。

魏晋风度多人看来种真正名士风范所谓真名士自风流由正始才俊何晏

、王弼竹林名士嵇康、阮籍朝隽秀王衍、乐广至于江左领袖王导、谢安莫清峻通脱表现出派烟云水气而又风流自赏气度几追仙姿世景仰

魏晋风度作当时士族意识形态种人格表现并成当时审美理想风流名士们崇尚自、超物外率真任诞而风流自赏晋朝屡历部尚书请官王右军遭屡拒绝我想正因精神超俗托杯玄胜远咏庄老、清淡经济喜好饮酒务世事隐逸高等样人事哲学观才能造传奇《兰亭序》

而魏晋风度历代每每遭贬究其原因大略帮名士们饮酒过度醉生梦死;再放达出格有悖常理另清谈误国据传说竹林七贤之刘伶纵酒佯狂经常抬棺狂饮且身上丝挂于屋人见均嗤之却反唇相讥:我天地房屋房屋衣裤们干要钻我裤裆里来呢些名士们求长生而炼丹服药穿衣喜宽袍大袖且经久洗故而多虱因而扪虱而谈当时件高雅举动

其实魏晋风度开端儒道互补士大夫精神从根本上奠定了国知识分子人格基础影响相当深远魏晋风度所及也带来了弊端许多人赶时髦心情也并非嵇康、阮籍似沉重却也学们放达其实现年轻人作对人生爱恋自我发现与肯定与东汉末魏晋风度价值观念四脉相承而现年轻人追求行止姿容漂亮俊逸上性上又和魏晋风度美学关相辅相成

1/ 1。